医学考古学视野的丝绸之路香药交流

摘要:本文以医学考古学的视野,在对相关考古发现进行梳理的基础上,从香料交流的历时性出发,将中国古代香药的发展分为发生期(先秦)、发展期(秦汉)、成熟期(魏晋至唐)、兴盛期(宋元)、普及期(明清)。而丝绸之路则为香药文化交流起到了至关重要的促进作用。自汉代丝绸之路的开通,东南亚、南亚、中亚、地中海东岸等地的香药纷纷输入我国。香药文化的交流,与丝路的发展态势相契合;这种交流具有双向性,国外香药不断输入中国的同时,中国的医药理念、医疗技术也推广于域外;交流所产生的影响具有多方面效应,不但推动了医药的进步,更增进了中外友好往来以及思想文化的相互传播,极大地丰富了各国人民的物质与文化生活。

香药即香料药物的简称,通常指中药里具有芳香走窜气味的一类药物,如乳香、沉香、苏合香、檀香、白芷、丁香、木香等。通过考古发现的香药遗存,可构建起香药文化交流的兴盛景象,具有值得重视的研究价值。这方面已见前人从历史学角度等有所涉及,而以医学考古学视野,立足于丝绸之路对古代香药的交流情况作爬梳探研,则是我们的一个新尝试。

1 香药遗存的考古发现

这里所指的香药遗存,包括香药药材及盛放香药的器具,此为本文搜罗资料的宗旨。

以发现时间论,较早一次与香药相关的重要发现,是1970年发现的西安何家村窖藏。其由于基建施工而偶然所得。在一个陶瓮和一个提梁银罐中,贮藏了金银器、玉器、银饼和药材等千余件遗物。与医药遗存相关的有黄(金)粉、上上乳、次上乳、次乳、井砂、光明碎红砂、光明紫砂、朱砂、白英、紫英、珊瑚、琥珀、密陀僧等药物,同时出土有线雕双凤银盒、刻花涂金银盒、漆花银盒、单流折柄银铛、银石榴罐(图一,3)、双耳护手银锅、提梁银锅、银瓿、圈足银壶(图一,1)、金铫(图一,2)等药具[1]。其中金铫内底墨书“旧泾用/十七两/暖药”字样。

图一 何家村窖藏出土金银器药具

1.圈足银壶 2.金铫 3.银石榴罐

1972年,长沙马王堆一号汉墓中出土大量与香药有关的器具,有装有花椒、桂、茅香、高良姜、姜、杜衡、辛夷、藁本等香药的熏炉(图二,1)、香囊、竹熏罩、漆奁、药草袋、绣枕[2]。该墓葬出土的香药种类较多。顺便提及,1973年底发掘的马王堆三号汉墓,出土了帛书《五十二病方》,是我国现存最古老的一部医学方书。

图二 汉代出土的香具和香料

1.马王堆一号汉墓熏炉(286) 2.广州象岗山南越王墓香料

1974年发掘的泉州湾宋代沉船中,发现有大量的香药,有香料木、胡椒、槟榔、乳香、龙涎、朱砂、水银、玳瑁等,以香料木最多,总重量至少达2350kg,经初步鉴定有:降真香、檀香、沉香等多种[3]。这使人们见识了汉唐之后香药交流的实物景况。

1983年发掘的广州象岗山南越王赵昧墓,西耳室中一个漆盒内发现有树脂状类物品,呈块状,经过检测与现代乳香稍异,可能其中有的成分已经分解了[4](图二,2)。

1983年至1995年对新疆洛浦县山普拉墓地发掘中,发现有关于于阗香药方面的信息。该墓地出土有香囊两种,一种为毡制长方形香囊(92LSⅡM2:58),其内保存有香料膏丸;另一种为皮质香薰18件,其中有的香囊中发现有球形香丸;墓葬中还发现有膏丸和苦豆子,以及银白色片叶状物、红色和乳白色粉末状物品,这些膏丸多在小袋里,可能是香料,所以盛放膏丸的袋应为香囊,而片叶状物、粉末状物多包扎在小绢布或小纸包中[5]。墓葬的年代大致在公元前55年至公元110年之间。

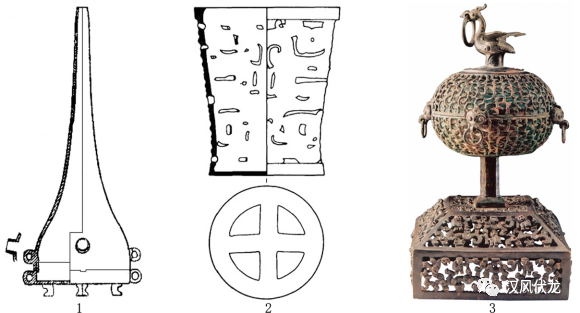

1987年,陕西扶风县法门寺地宫考古发现的《衣物账》碑文,记录有地宫香料:“乳头香山二枚重三斤,檀香山二枚重五斤二两,丁香山二枚重一斤二两,沈香山二枚重四斤二两”[6]。出土香料实物11块,共重1701g,可组合成山峦状,木质,木纹间有黑色油脂,经考证该香料应为沉香[7]。还出土有香炉、香囊、调达子、银香匙等精美的薰香器[8]。

1998年德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域一块黑色大礁岩附近发现了一艘唐朝时期的一艘沉船,从沉船上出土的大量中国器物看,应是一艘前往唐代中国贸易的西亚或北非国家的船舶。在沉船上发现有八角茴香以及龙脑香,推测为船上舶主或商贾个人使用的[9]。

进入新世纪的2008年7月,南京大报恩寺遗址宋代长干寺地宫发掘中,出土有大量的外来香料和香具。在地宫中出土的鎏金银椁椁内底部铺置乳香,在鎏金银香盒(DG1:149)、银香盒(DG1:136)、玻璃瓶(DG1:42)、玻璃杯(DG1:120)、水晶杯(DG1:121)等器内盛有乳香;在玻璃瓶(DG1:126)内盛一丝袋,丝袋内为银色小颗粒和丁香,约50枚;在鎏金银香囊中发现有檀香(DG1:155);沉香14件,出土于铁函及七宝阿育王塔内;发现豆蔻(DG1:246)2件[10]。

2 香药发展的历时性梳理

以上列举的香药考古遗存,当然不是资料的全部。但可能为我们对香药发展的历时性分析提供主干支撑,结合其他相关信息,在此梳理如下。

2.1 发生期(先秦)

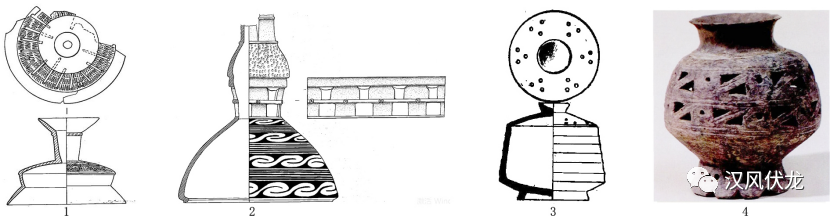

古代先民燃焚香草的习俗,应早已有之,起初香薰的作用主要是为驱虫避秽,后来则逐渐被赋予特殊的含义,包括治疗疾病[11],功能趋于复杂。距今5000多年前的牛河梁红山文化出土有熏炉器盖[12](图三,1)。还发现有与之类似的器物,报告称之为“塔”形器[13]。或认为其即为熏炉(图三,2)[14]。我们认为,器作镂空的设计,当与熏炉用途有关,观察其口部为子母扣的形制,觉得称其为熏炉器盖更为合适。上海青浦福泉山大墓[15](图三,3)、上海青浦县寺前村遗址(图三,4)[16]发现陶质熏炉,造型已基本成熟。这一时期熏炉的使用除驱除蚊虫、洁净空气外,并与宗教祭祀活动多有关联。东周时期,薰香之风更为盛行。作为熏香用具的铜熏炉,在湖北随州擂鼓墩[17](图四,1)、江陵雨台山[18]、荆州天星观[19]、包山二号楚墓[20]、陕西凤翔秦雍城[21](图四,3)等墓葬、遗址多有发现。江陵望山沙冢楚墓的铜“镂孔杯”中发现有植物残片[22],其器实应为熏炉(图四,2)。《周礼》记载,可通过使用熏香达到驱虫的效果:“剪氏掌除秽物,以攻攻之,以莽草熏之,凡庶虫之事”[23]。除了使用熏炉直接焚烧香草香木以获得其香之外,还可通过佩戴香囊的方式获得芳香气味。《礼记·内则》:“男女未冠笄者,鸡初鸣,咸盥、漱,栉、縰,拂髦,总角,衿缨,皆佩容臭”[24]。“容臭”即指香囊。发轫于史前时期使用香药的习俗,至东周时期规模已有明显扩大,从而为中国传统文化中香药文化的发展奠定了基础。

图三 先秦时期陶熏炉

牛河梁红山文化陶熏炉器盖(N1JIB:10) 2.牛河梁红山文化熏炉器盖(“’塔’形器”)(N2Z2:49) 3.上海青浦福泉山大墓陶熏炉(“陶杯”)(T27M2:32) 4.上海青浦县寺前村遗址陶熏炉(“陶壶”)(寺T3:3)

图四 先秦时期铜熏炉

1.湖北随州擂鼓墩一号墓“熏”(E.51) 2.江陵望山沙冢楚墓“镂孔杯”(WM1:T81) 3.秦雍城遗址熏炉

2.2 发展期(秦汉)

秦汉时期尤其至汉代,用香方式日渐丰富。除前述马王堆汉墓、广州南越王墓发现乳香之外,1993年发掘的江苏连云港尹湾汉墓,其中出土简牍记录“薰毒八斤”[25]。甘肃敦煌汉悬泉置遗址发掘所见汉纸文书T0212④:2正面隶书“薰力”[26]。经考证“薰毒”“薰力”皆当为“薰陆”,别名乳香,又名“杜噜”。乳香又称乳头香、马尾香、摩勒香、天泽香、多伽罗香、熏陆香,为橄榄科植物乳香树或鲍达乳香树及野乳香树皮部渗出的干燥油胶树脂。主产于利比亚、苏丹、土耳其、索马里、埃塞俄比亚等地。原植物生于热带沿海山地或石灰岩山地。味辛、苦,性温,入心、肝、脾经。功效活血止痛、消肿生肌。临床用名有乳香、炒乳香、醋乳香。《三国志·魏书》载:“大秦国,一号犁靬,在安息、条支西大海之西……(多)一微木、二苏合、狄提、迷迷、兜纳、白附子、熏陆、郁金、芸跤、薰草木十二种香”[27]。大秦国即为当时中国人对罗马帝国的称呼,盛产熏陆。汉初,在我国多地发现的乳香应是通过丝绸之路从地中海沿岸的大秦国传入的。张骞“凿空”西域只是官方层面的表现,而此之前,与内地到西域的沟通也早就已经开始了。其通道与后来所称的西北丝绸之路、草原丝绸之路、南方丝绸之路以及海上丝绸之路诸条路线有关。

前述新疆山普拉墓地,是在丝绸之路沿线的主干线上,墓中出土的香药膏丸当来自于阗以西的地区(印度或者波斯),反映了香药在于阗的早期使用[28]。

2.3 成熟期(魏晋至唐)

魏晋南北朝时期,基本延续了汉代的用香传统。南朝时期,士族奢靡之分盛行,衣必薰香。《颜氏家训》记载:“梁朝全盛之时,贵游子弟……无不熏衣剃面,傅粉施朱”[29]。对香药的需求使丝路上的香药往来持续进行。据文献记载,南朝梁天监初年,天竺王屈多遗长史竺罗达进奉宝物,有香药和卫生用具:“今奉献琉璃唾壶、杂香、吉贝等物”[30]。但是,相关的考古发现很少,不排除与考古工作不到有关。

隋唐时期,丝绸之路上各国的交流往来迎来了繁荣期,各国间以政治交流、贸易往来、文化互动等为目的的友好交往不断加深。中国不仅与朝鲜、日本的交往日益频繁,而且与中亚、西亚、南亚、东南亚、欧洲也建立了密切联系。同时,随着王朝国势的日益强大,人们对香药的需求不断增加。无论是香炉、香囊等香具的精美程度,还是香药的类型都有了蓬勃发展。在多种因素的影响下,隋唐时期丝绸之路香药的交流更为兴盛。

法门寺地宫《衣物账》碑文记录的“乳头香”“檀香”“丁香”“沈香”,其中,沉香多是越南等地进贡或波斯等地采买。《通典》记载了越南地区向中国进贡沉香,“曰南郡贡象牙二根,犀角四根,沈香二十斤,金薄黄屑四石,今驩州”[31]。《册府元龟》记录了波斯商贾的沉香交易:“长庆四年九月波斯大贾李苏沙进沉香亭子木材以钱一千贯文绢一千匹赐之”[32]。我国使用的檀香多是从东南亚、印度等地输入。据《新唐书》记载:“单单(今马来南部),在振州东南,多罗磨之西,亦有州县。木多白檀”[33]。在《诸番志》中记载:“檀香出阇婆之打纲(加里曼丹)、底勿(东帝汶)二国,三佛齐亦有之”[34]。丁香又名鸡舌香,原产于印度尼西亚群岛,汉代传入中国,唐代广泛引入。丁香具有清新口气,维护口腔卫生的作用。据《通典》记载,“杜薄国(今爪哇)……出鸡舌香,可含,以香不入衣服”[35]。《本草纲目》引唐宋医药家的意见,认为丁香生东海,昆仑国,交州(越南北部)及爱州(越南中部)以南,交、广南番等不同地点[36]。中国的丁香应是通过海上丝绸之路传入的。又经对法门寺地宫中出土的香料进行检测,发现有榄香脂(图五)、沉香、沉香与乳香的混合物,这些香料多产自域外,经陆上或海上丝绸之路运抵古都长安及东都洛阳,是这一时期丝绸之路畅通、香料贸易繁荣的历史见证[37]。

图五 法门寺鎏金四天王盝顶银宝函中的榄香脂

黑石号沉船中发现八角茴香、龙脑香。八角茴香是一种异域药材,据《本草纲目·怀香》记载:“自番舶来者,实大如柏实,裂成八瓣,一瓣一核,大如豆,黄褐色,有仁,味更甜,俗呼舶茴香,又曰八角茴香,形色与中国茴香(即指小茴香)迥别,但气味同尔[38]”。龙脑香产于南洋诸岛,《新唐书》有:“真腊(今柬埔寨境内),一曰吉蔑,本扶南属国。去京师二万七百里。……客至,屑槟榔、龙脑、香蛤以进”[39]。大食国或许通过与南洋间的贸易也拥有龙脑香,并给中国进献。《册府元龟》记载:“开元……十二年三月大食遣使献马及龙脑香……”[40]。在黑石号进入我国进行贸易的过程中,也携带了部分本国的香药,实现了香药的传播。

2.4 兴盛期(宋元)

五代十国海外诸国的香药传入中国。唐末五代文学家李珣,其著作《海药本草》中收录了诸多香药,如:甘松香、茅香、蜜香、乳香、安息香、降真香等,其中不少是从阿拉伯商人手中购买的。但是,五代十国是我国历史上又一次分裂割据时期,国内频繁的战争影响了丝路香药的传播,相较唐代丝路香药传播的盛况而言,显现出一种缓慢的发展。

宋代西北地区由于民族争斗使陆上丝绸之路呈现衰落局面,而此时海上丝绸之路得到大的发展。宋代社会对外开放主要是海外贸易,宋朝造船业跃居世界的首位。政府对海上贸易非常重视,在主要港口设立的管理海外贸易的机构市舶司。市舶司颁布保护外商的条例,以鼓励外商来华贸易,对“招诱”舶舟贸易的商人,还可以补授官职。而香料的贸易在其中充当了重要角色,其品种和数量均是前代所难以相比的。淳化三年十二月,闍婆遣使朝贡“贡物象牙十株……檀香四千四百二十三斤……丁香十斤,白龙脑五斤,先是朝贡使汛海舶六千”[41]。绍兴二十五年十一月,“占城贡到沉香九百五十六斤,附子沉香一百五十斤,笺香四千二百五十八斤,速香四千八百九十斤……澳香三百斤……暂香一百二十斤,细割香一百八十斤”[42]。北宋开宝四年(971年)“置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通货易,以金银、缗钱、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀象、珊瑚、琥珀、珠琲、镔铁、鼊皮、瑇瑁、玛瑙、车渠、水精、蕃布、乌樠、苏木等物”[43]。宋代中国与地中海东岸、南亚、东南亚等国的贸易往来,香药作为其中的贸易大宗。当时香药的使用不仅限于上层贵族,下层民众也被带动而积极消费。例如:宋真宗面赐王文正太尉苏合香丸,就促使了苏合香丸的流行,“因各出数榼赐近臣。自此臣庶之家皆仿为之,苏合香丸盛行于时”[44]。正是由于社会上下对香药需求的大量增加,使丝绸之路香药贸易往来达到新的高度。

泉州湾宋代沉船中的香药,基本是南海诸国及阿拉伯沿岸的舶来品,主要产地:降真香出交州(越南)、阇婆,胡椒出苏吉丹(爪哇中部),槟榔出南海诸国,乳香出于大食(阿拉伯半岛南部),龙涎香出自非洲,玳瑁出于占城,硃砂、水银国内外皆产,但交阯、波斯亦产之。经过分析,该船应是从三佛齐返航的,三佛齐是东南亚乃至于阿拉伯国家交通贸易的枢纽,各国货物在此集散,由三佛齐卸货后再装载所需货物返航回国,是完全可能的[45]。

宋代长干寺地宫出土的乳香、丁香、檀香、沉香等香料,前有述及多是来自于海外。而豆蔻产自交州(即交趾)、安南峰州等越南地区[46]。这些香药通过丝绸之路传入中国。

元朝则继承了宋代的开放贸易政策,重视海外贸易,“往来互市,各从所欲”,尤鼓励国内商人从事海外贸易。

2.5 普及期(明清)

明清时期,实行海禁政策,在一定程度上阻碍了丝绸之路香药的交流。但香药的贸易并没有停止,多是以民间走私的形式存在。并且,很多外来香药已引入本土种植,已能自产自销,减少了对进口香药的依赖。如:肉豆蔻,“今岭南人家亦种之[47]”。致使香药在下层民众中亦铺张使用。

这一时期的实物资料多有发现。如1956年至1958年对明神宗定陵考古发掘中,于帝后三个神座前五供的香炉内发现有3根檀香[48]。2007年于上海嘉定区发掘的嘉靖年间李新斋家族墓M2,出土有银香盒,子母口,锯齿边缘,盖面錾“香”字。高1.2cm,直径2.8cm[49](图六)。故宫博物院现存一包龙涎香实物,大小共六块,上有纸单:“龙涎香重十二两,四十五年正月初八日常宁交”[50]。

图六 上海嘉定区李新斋家族墓M2银香盒

通过以上的梳理,使我们看到,中国古代香药的使用由来已久,而丝绸之路的开通,则使域外香药流传到中国,从而为中外香药交流提供了至关重要的条件与保障,这其中既包括了陆上丝绸之路,也包括了海上丝绸之路。或谓如若没有丝绸之路这条通畅大道,中国古代香药交流的繁荣局面是不可想象的。

3 丝绸之路香药文化交流的特点

通过上述分析,丝绸之路对于促进古代香药文化的交流,所发挥的作用是显而易见的,体现出如下几方面的特点。

3.1 香药文化交流与丝路发展态势一脉相连

一定意义上,香药交流就是丝路发展的一个缩影。

丝绸之路的兴衰受国家对外开放政策的影响,国家实行积极的对外开放政策,丝绸之路上各国的交流往来繁盛;战乱而安全得不到保障或国家闭关锁国,则会影响丝绸之路的畅通。香药作为丝绸之路上各国交流贸易的一项重要内容,自然与丝路的发展态势相符。

汉代,长沙马王堆一号汉墓、广州象岗山南越王墓、新疆洛浦县山普拉墓地均发现有外来香料,江苏尹湾汉墓简牍、甘肃敦煌悬泉置遗址汉纸文书上的“熏陆”所指代的药具之含义等,是丝路香药传播兴盛的突出反映。魏晋南北朝时期,丝路上香药遗存的发现较少,也可能由于当时社会动荡而使香药交流受到影响所致。唐代对外开放的态势前所未有,丝绸之路各国间往来频繁,极大地促进了丝路香药的传播。法门寺地宫、黑石号沉船等遗址中发现有大量外来香药,在香药品种和数量上都较汉代有了发展。这些香药通过陆上和海上丝绸之路从东南亚、南亚、地中海东岸等地区传播至中国。丝绸之路上香药的传播达到繁盛。五代十国是中国历史上的大分裂时期,香药遗存少有发现,主要由于国内战乱频仍,使丝路沿线香药的贸易往来减少。宋代,丝绸之路香药交流呈现繁荣局面。各地输入中国的香药数量极大,不仅满足了上层贵族的需要,也保证了普通百姓对香药的需求。泉州湾宋代沉船、南京大报恩寺发现有从各国输入的香药,香药类型丰富、来源广泛。由于这一时期的海上丝绸之路以输送香药为主,故这条从东南亚诸岛运往欧洲市场的海上航路,也被称之为“香料之路”。

总体而言,丝绸之路的兴盛期亦即丝绸之路香药交流的繁盛期。汉、唐、宋代是我国政治开明、经济发展的和平时期,开放包容的外交政策促进了丝绸之路交流的兴盛,也带动了香药的传播。而魏晋南北朝、五代十国国内战争频繁,分裂割据不断,丝绸之路的交流衰微,在很大程度上影响了香药的传播。古代丝绸之路的发展态势告诉我们,丝绸之路兴则香药交流盛,丝绸之路衰则香药交流衰。

3.2 丝路香药文化交流具有双向性

中国香药文化源远流长,早在史前时期,用香习俗即已肇始。东周时期,上流社会熏香已开始流行。汉代丝绸之路的开通,中外香药交流得到良好的发展,至隋唐、宋代,香药文化的交流更盛。东南亚、南亚、地中海东岸的香药、香具通过陆上丝绸之路和海上丝绸之路传入中国,中国作为丝路沿线国家,也将香药、医药配方、针灸术、医学典籍等传播至东亚、东南亚、南亚、中亚、西亚等地。即这种交流是双向的、相互的。

在香药文化的交流过程中,中国与南海诸国的香药贸易往来较为频繁。由于南海诸国多地处热带地区,拥有适宜香药生长的自然环境,是古代香药的主要产区。南海诸国的丁香、龙脑香、槟榔、胡椒等香药大量传入中国。《唐大和上东征传》记载:“(广州)江中有婆罗门、波斯、昆仑等舶,不知其数。并载香药珍宝,积载如山,舶深六七丈[51]”。其中昆仑舶即是指南海诸国的大船。而中国汉代的熏炉等器具也传播至东南亚地区,在印尼苏门答腊就曾发现刻有西汉“初元四年”字样的陶炉[52]。由于南海诸国是香药的主要产区,拥有丰富的香药资源,于是中国与南海诸国之间形成了以“香药”交流为主要内容的往来。

西域地处丝绸之路的要冲,是东西方文化交流荟萃之地。是中原汉文化、印度文化、阿拉伯—波斯文化以及希腊文化等世界几大文化体系的汇流之地。西域也是丝绸之路香药交流的要道,其与中原地区的交流较为频繁。据《册府元龟》记载:“(玄宗开元)二十八年十月……康国遣使献宝香炉及白玉环玛瑙水精眼药瓶子”[53]。康国向中国进献大量宝物,其中包括有香炉、水晶眼药瓶子等香药用具,香药作为重要的媒介,维系着两地的友好关系。而中原地区的医疗技术和医学理念也传播至西域。新疆吐鲁番阿斯塔那——哈拉和卓古墓群出土高昌萎蕤丸一枚,重46.3g,外裹白麻纸一层,还出土有萎蕤丸服方[54]。萎蕤丸是唐代中原地区治疗顽翳钉眼的重要配方,这颗萎蕤丸是我国唐代与回纥王朝医药交流的体现。《维吾尔医学史略》记录了新疆吐鲁番地区阿斯塔那墓地的一座唐墓中,出土有十二岁学生卜天寿于公元710年(唐景龙四年)手抄的《论语郑氏注》《史记》《汉书》《神农本草经》等书的残纸[55]。这表明唐代的医学知识、药物学知识、针灸学知识等,已通过丝绸之路广泛地流传到西域,服务于丝路各族人民的健康。在交流过程中,两者相互影响,促进了香药文化的发展。

3.3 丝路香药文化交流的辐射效应

香药交流所产生的影响,不仅限于香药本身以及促进了中外医学的发展,同时也辐射到经济、政治、文化诸多方面。

先秦时期,中国所使用的香料主要为佩兰、辛夷、杜衡等,一般采用佩带或者直接焚烧的方式使之产生香气。自汉代始,外域香药源源不断地输入中国,改善了我国的制香、焚香习俗。由于外来的香料,如龙脑香、苏合香需要被制作成香球或香饼,置于炭火中,以高温熏之,产生浓厚的香味和袅袅香烟,因此促使了汉代薰香用具的大量流行。至唐宋时期,香具的种类愈益增多,制作也更为精美。可以说,外来香药丰富了人们的用香方式,提高了古人的物质和精神生活。

频繁的香药贸易,带动了中外医学的交流与发展。由于部分香药具有重要的药用价值。《本草纲目》说到返魂香可驱疫:“张华博物志云:武帝时,西域月氏国,度弱水贡此香三枚,大如燕卵,黑如桑椹。值长安大疫,西使清烧一枚辟之,宫中病者闻之即起,香闻百里,数日不歇。疫死未三日者,熏之皆活,乃返生神药也”[56]。艾纳香、兜纳香是从域外传入中国的香药,具有重要的药用价值:“艾纳香烧之辟温疫”[57]。“(兜纳香)味辛,平,无毒。主恶疮肿瘘,止痛,生肌,并入膏用;烧之能辟远近恶气;带之夜行,壮胆,安神;与茆香、柳枝合为汤,浴小儿则易长”[58]。唐孙思邈《千金翼方》中即包含有印度、波斯的医学理论与方剂配方,如:来自印度的服菖蒲方、耆婆汤、硫黄煎、酥蜜煎、又方、羊髓煎、阿伽陀圆、阿魏雷丸散,来自波斯的大蒜煎、悖散汤、補虚劳方、五劳七伤方、赤膏、阿魏药等[59]。这些外来药方的传入,为丰富中国古代医学的内容、促进医学进步,发挥了其应有的作用。

香药的传播,各国除了以贸易的方式互通有无之外,还通过朝贡的形式进献。据《梁书》记载,天监十七年(518年),干陁利国(今苏门答腊)“奉献金芙蓉、杂香药等”[60]。《旧唐书》亦有载:“贞观二十一年(647年),其王遣使献古贝、象牙、白檀,太宗玺书报之,并赐以杂物”[61]。绍兴二十六年(1156年)十二月二十五日,“三佛齐国进奉使司马杰厨卢图打根加越仲蒲晋、副使马杰啰嗏华离蒲遐迩、判官司马杰旁胡凌蒲押陁啰到阙朝见,表贡龙涎一块三十六斤……乳香八万一千六百八十斤,象牙八十七株,共四千零六十五斤,苏合油二百七十八斤,木香一百一十七斤,丁香三十斤,血竭一百五十八斤,阿魏一百二十七斤,肉豆蔻二千六百七十四斤,胡椒一万七百五十斤,檀香一万九千九百三十五斤,笺香三百六十四斤”[62]。各国间通过进献香药的方式,增进国家间的友好关系,是政治外交的一项重要内容。

在这种开放、包容的环境下,各国以香药为媒介的交流传播,丰富了人们的日常生活,深化了国家间的友好交往,为文化的发展带来了新的元素,这种交流实际是多种文化体系间的碰撞、交融,医学及政治、文化意义巨大。

4 结语

古代丝绸之路开创性地打通东西方大通道,首次构建起世界交通线路大网络。香药则在其中扮演了重要的角色。汉初大秦国的香药通过陆上丝绸之路传入中国,已是被考古证明了的不争事实。隋唐时期,陆上和海上丝绸之路的发展,使丝绸之路香药的传播更为繁盛。至宋代,不仅上层贵族大量使用香料,下层民众也广泛使用,极大地扩大了对香药的需要,致使宋代丝路香药的交流往来达到极盛。

丝路香药的传播也推动了医学的发展乃至科学技术的交互传播,增进了国家间的友好关系,加强了文化交流以及和平友好国际环境的营造。而今,“一带一路”的建设,也应包括香药的交流,以延续古代丝绸之路香药文化交流的传统。在这一背景下,国家中医药管理局国家发展和改革委员会制定《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划(2021-2025年)》,旨在持续推进中外医药文化的交流,使这种交流在深度和广度上均达到更大规模,推动世界医学取得新突破与新进展。而中外医药文化的交流也包括了香药的传播。这一前所未有的机遇,为中外香药的交流提供了新的契机。为此,我们应加强人员交流、举办国际医学学术会议、创办中外医药学刊物、积极进行网络交流与推广。此外,架构相应的学科体系也是势之所趋,庆幸“医学考古学”已在紧锣密鼓创建中,该学问并不局限于中国古代医药的考古学研究,亦重视国外医药的相关考古信息,更注重中外医药的交流动向。通过对古代医药遗存的研究将启发现今医学的进步与国际化,更好的为构建人类卫生健康共同体、共同守护人类健康美好未来,贡献考古与医学的智慧和中国力量。