成都平原铜璜形器的发现与研究

一、铜璜形器的发现

根据已发表的材料统计,目前成都平原共出土铜璜形器约170件,已发表线图或照片的约54件,具体情况如下(表一)。

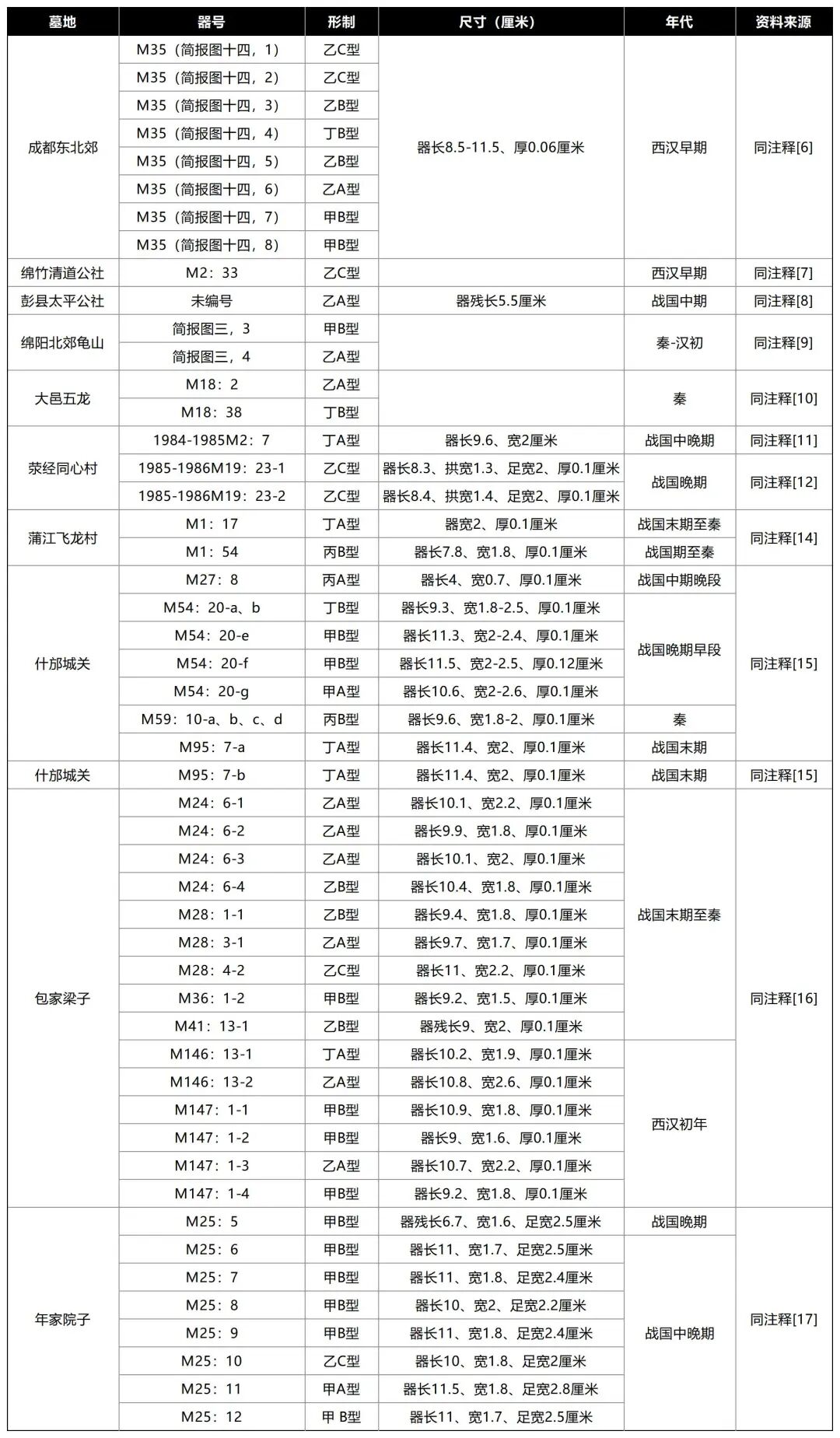

表一 成都平原出土铜璜形器统计表

1956年成都东北郊东山灌溉区M35出土43件[6]。1978年绵竹县清道公社M2出土1件[7]。1980年彭县太平公社船棺葬出土1件[8]。1981年绵阳市北郊龟山东方绝缘材料厂宿舍工地发现的一座木椁墓中出土70余件,公布2件(未标明公布件数者均全部公布,余同)[9]。1984年大邑县五龙乡M18出土3件,公布2件[10]。1984-1985年荥经县同心村墓地出土4件,公布1件[11]。1985-1986年同心村船棺葬M19、M21-A共出土3件,公布了M19中的2件[12]。1998年蒲江县飞龙村发现的巴蜀船棺葬出土数量不详(未公布)[13]。2006年蒲江县飞龙村盐井沟M1出土2件[14]。2006年什邡城关M27、M54、M59、M95出土共计18件[15]。2011年成都市青白江区包家梁子M24、M28、M36、M41、M146、M147共出土15件[16]。2017年成都市青龙乡海滨村年家院子M25出土8件[17]。

二、类型与分期

(一)类型学划分

年家院子发掘报告依据拱部弧度将其分为三型[18];什邡城关战国秦汉墓地报告依据拱部、足部特征,将出土的铜璜形器分为三式[19];包家梁子墓地的发掘报告根据两足端的不同,分为两型[20];岳洪彬依据形态变化和纹饰特点将古代铜璜形器分为五型[21];于孟洲、黄娟依据整体形制及是否饰纹,将四川盆地铜璜形器分为三类[22]。可见,前人对铜璜形器进行类型划分的标准虽不尽相同,但主要聚焦于平面形制及纹饰特征。成都平原铜璜形器基本属于于孟洲、黄娟所分的甲类,现参考其分型标准,根据拱部形态将铜璜形器分为4类。

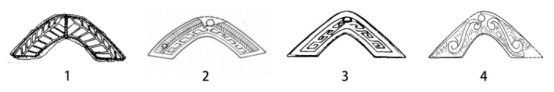

甲类 17件。缓弧形拱。根据足部形态差异,可分为2型。

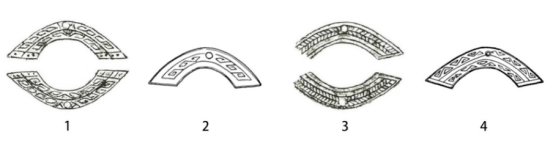

甲A型 2件。足部两端基本平齐。标本年家院子M25:11(图一,1),正反两面器身均饰菱状“S”纹带两层,足端饰两层点弦纹,两层之间用一条弦纹隔开,器长11.5、宽1.8、足宽2.8厘米。标本什邡城关M54:20-g(图一,2),器表饰一桥形框,框内饰菱状“S”纹一层,器长10.6、宽2~2.6、厚0.1厘米。

甲B型 15件。足部两端不平齐,外高内低。标本年家院子M25:8(图一,3),器身正反两面均饰一桥形框,内饰一层麦穗纹带。器长10、宽2、足宽2.2厘米。标本什邡城关M54:20-f(图一,4),饰菱状“S”纹两层,两层之间用两条弦纹隔开,两条弦纹与足部弦纹相接,器长11.5、宽2~2.5、厚0.12厘米。

图一 甲类铜璜形器

1、2.甲A型(年家院子M25:11、什邡城关M54:20-g) 3、4.甲B型(年家院子M25:8、什邡城关M54:20-f)

乙类 22件。弧形拱,拱顶上隆程度较小。根据足部形态差异,分为3型。

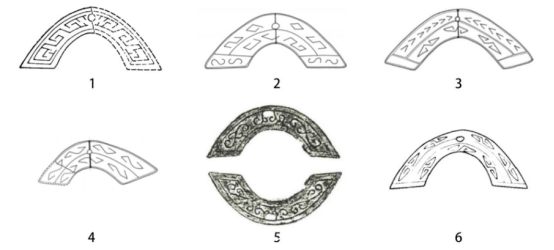

乙A型 10件。足部基本平齐。标本大邑县五龙乡M18:2(图二,1),器表饰一桥形框,框内饰菱状“S”纹一层。标本包家梁子M146:13-2(图二,2),器表纹饰分上下两组,中间及两端以横向弦纹隔离,上下组皆为直角卷云纹,足部各有两组“S”纹,器长10.8、宽2.6、厚0.1厘米。

乙B型 5件。足部不平齐,外高内低。标本包家梁子M28:1-1(图二,3),器表纹饰分上下组,中部及两端以凸弦纹隔开。上部饰对称的“V”形尖角纹,下部饰“S”形尖角卷云纹,器长9.4、宽1.8、厚0.1厘米。标本包家梁子M41:13-1(图二,4),器表纹饰被弦纹分隔为上下两组,均为“S”形尖角卷云纹,器残长9、宽2、厚0.1厘米。

乙C型 7件。足部不平齐,外低内高。标本年家院子M25:10(图二,5),器身正反两面均饰一桥形框,内饰卷云纹。器长10、宽1.8、足宽2厘米。标本荥经同心村M19:23-1(图二,6),已残为两段。器身两面均刻铸有纹饰,器表纹饰被两条弦纹分隔为上下两组,均为“S”形尖角卷云纹,器长8.3、拱宽1.3、足宽2、厚0.1厘米。

图二 乙类铜璜形器

1、2.乙A型(大邑县五龙乡M18:2、.包家梁子M146:13-2) 3、4.乙B型(包家梁子M28:1-1、包家梁子M41:13-1) 5、6.乙C型(年家院子M25:10、荥经同心村M19:23-1)

丙类 6件。弧形拱,拱顶上隆程度较大,足部内收,略呈半圆状。根据拱顶是否另附挂钮,分为2型.

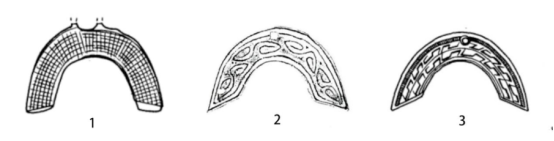

丙A型 1件。拱顶上另附挂钮。标本什邡城关M27:8(图三,1),挂钮残,两脚端略残。两面均饰细密的方格纹。器残长4、宽0.7厘米。

丙B型 5件。拱顶有穿,无挂钮。标本蒲江飞龙村盐井沟M1:54(图三,2),顶部有一圆穿,一足近足尖处也有一小圆穿。器身正反两面均饰一桥形框,内饰卷云纹,器长7.8、宽1.8、厚0.1厘米。标本什邡城关M59:10-a(图三,3),顶部一圆穿,足外端下斜,器表饰两层菱状“S”纹带,中间以弦纹隔开,器长9.6、宽1.8~2厘米。

图三 丙类铜璜形器

1.丙A型(什邡城关M27:8) 2、3.丙B型(蒲江飞龙村盐井沟M1:54、什邡城关M59:10-a)

丁类 9件。尖弧形拱顶。根据拱顶尖凸程度,分为2型。

丁A型 5件。拱顶较为弧缓,顶与两脚连线夹角明显大于90度。标本荥经同心村M2:7(图四,1),器身饰对称的叶脉纹,器长9.6、宽2厘米。标本什邡城关M95:7-b(图四,2),顶稍残,顶部与一侧近足部各有一穿。器表饰凸棱桥形框,中饰三组纹带,上面两组为方向不同的平行短凸棱纹,下为“S”形雷纹带,其间均有凸弦纹相隔。器长11.4、宽2、厚0.1厘米。

丁B型 4件。拱顶较为尖凸,顶与两脚连线夹角接近90度。标本什邡城关M54:20-a(图四,3),顶部有一椭圆形穿,平足,器表饰凸棱桥形框,中饰一排菱状“S”纹。器长9.3、宽1.8~2.5、厚0.1厘米。标本大邑五龙乡M18:38(图四,4),一侧足部稍残,器表饰对称的“S”型纹。

图四 丁类铜璜形器

1、2.丁A型(荥经同心村M2:7、什邡城关M95:7-b) 3、4.丁B型(什邡城关M54:20-a、大邑五龙乡M18:38)

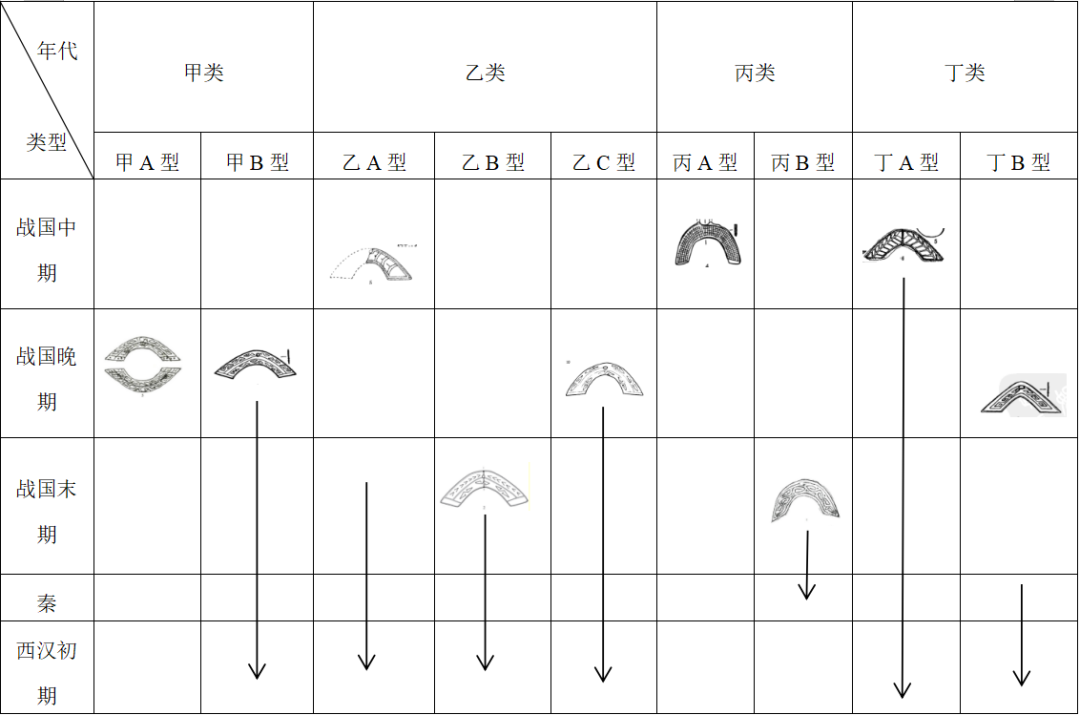

(二)年代与分期

依据考古报告对铜璜形器出土单位的年代判断可知(表二),成都平原铜璜形器主要流行于战国中期至西汉早期,现对其类型与年代的关系进行简要梳理。

表二各类型铜璜形器年代统计

1.不同类型铜璜形器的流行年代

甲A型铜璜形器已发表线图的标本较少,已发表的两件铜璜形器分别为成都市青龙乡海滨村年家院子墓地M25:11和什邡城关战国秦汉墓地M54:20-g。年家院子墓地发掘简报依据墓葬中出土Aa型陶圜底罐常见于战国中、晚期,判断M25的年代为战国晚期[23]。什邡城关M54属于该墓地墓葬分期中的第三期前段,第三期墓葬中AⅢ式陶豆、AbⅠ式圜底罐均为四川地区战国晚期墓葬中常的典型器[24]。由此可见,甲A型铜璜形器年代主要为战国晚期。

甲B型铜璜形器从战国晚期到西汉初期均有发现[25]。战国晚期标本年家院子M25:8所处墓葬为长宽比介于1:1与2:1之间的长方形竖穴土坑墓,与2003年发掘的海滨村10组M2、M3及郫县风情花园FM1、FM2四座战国晚期的土坑墓形制相同,因而发掘者判断其年代为战国晚期[26]。年代介于战国末期至秦之间的标本包家梁子M36:1-2共存器物中的陶瓮、陶钵与什邡城关战国秦汉墓地M50、大邑五龙战国墓葬M3及郫县风情园及花园别墅战国墓地二期墓葬出土器物组合及器物形制相似,什邡城关M50、大邑五龙M3均为战国晚期墓葬,郫县风情园二期墓葬为战国末至秦墓葬,发掘者据此推测包家梁子M36的年代为战国末至秦[27]。绵阳北郊龟山墓葬中与铜璜形器(简报图三,3)共出的半两钱形状大小以及钱文都与西汉高后时的八铢半两相同,这种八铢半两在秦墓中也有出土,因而发掘者判断墓葬年代为秦至西汉初之间[28]。包家梁子M147、M146为同一组墓葬,二者年代相近,可借由M146墓葬年代判断M147墓葬年代。包家梁子M146中出土与前一阶段相比新增的AaⅡ式罐与涪陵土坑墓出土Ⅲ式罐(M2∶23)相似,又涪陵土坑墓时代为西汉初期,故推测其为西汉初期[29]。

乙A型铜璜形器主要见于战国中期、战国末期至西汉初期[30]。1980年彭县太平公社船棺葬的墓坑、墓向、船棺大小、制法等与1982年大邑、蒲江发掘的战国早中期的船棺葬基本相同,收集到的铜钺、戈、镞、曲头斤都和新都战国中期木椁幕所出同类器相同,因此发掘者认为其年代为战国中期[31]。包家梁子M24属于墓地分期中的一期一段墓葬,其中与铜璜形器M24:6-1、2、3共存的B型釜、Ⅱ式豆与什邡城关战国秦汉墓地M50、大邑五龙战国墓葬M3及郫县风情园及花园别墅战国墓地二期墓葬出土器物组合及器物形制相似,出土秦半两与青川郝家坪M50、郫县风情园出土秦半两相似。什邡城关M50、大邑五龙M3均为战国晚期墓葬,郫县风情园二期墓葬为战国末至秦墓葬,因此发掘者判断包家梁子M24的年代为战国末至秦[32]。标本大邑县五龙乡M18:2,发掘者依据与其同出的半两钱和铜器、铁器,推测标本大邑县五龙乡M18:2所在墓葬年代为秦[33]。绵阳北郊龟山墓葬及其出土铜璜形器(简报图三,4[34])年代为秦至汉初,在前文甲B型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。标本包家梁子M146:13-2的年代为西汉初,在前文甲B型铜璜形器处已对M146的年代进行判断与介绍,不再赘述。

乙B型铜璜形器见于战国末期至西汉初期[35]。标本包家梁子M24:6-4所处墓葬年代为战国末期至秦,在前文乙A型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。标本成都东北郊M35:3、M35:5所处墓葬已被破坏,年代不明,但依据该墓地其他墓葬的年代,推测M35年代为西汉。

乙C型铜璜形器主要见于战国晚期、战国末期至西汉初期[36]。标本年家院子M25:10及其所处墓葬年代为战国晚期,在前文甲A型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。包家梁子M28中与铜璜形器共出的B型瓮、B型釜与什邡城关战国秦汉墓地M50、大邑五龙战国墓葬M3及郫县风情园及花园别墅战国墓地二期墓葬出土器物组合及器物形制相似,什邡城关M50、大邑五龙M3均为战国晚期墓葬,郫县风情园二期墓葬年代为战国末至秦,因此发掘者判断包家梁子M24的年代为战国末至秦,铜璜形器M28:4-2年代介于战国末至秦之间[37]。绵竹清道公社一座同穴合葬墓中出土了汉初半两、吕后八铢半两和四川西汉前期墓常出的铜鍪、铁斧等,故发掘者认为墓葬的时代应为西汉初期[38],因此铜璜形器M2:33年代为西汉初期。

丙A型铜璜形器发表线图的标本仅什邡城关M27:8一件,该墓葬出土的AI式陶豆与荥经南罗坝战国中晚期墓葬群中时代较早的M9:13Ⅲ式陶豆相似,同出的BII式矛、AIII式剑也是四川地区战国中期墓葬中常见的铜器组合,因此发掘者判断该墓葬年代为战国中期[39]。

丙B型铜璜形器见于战国末期至秦[40]。蒲江飞龙村盐井沟M1:54共存器物中的陶深腹豆、陶釜、陶圜底罐等器物主要流行于战国末期至秦代,根据这些器物的风格特征以及出土的半两钱,发掘者判断M1的年代为战国末期至秦[41]。与标本什邡城关M59:10-a、b、c、d共出的Ⅱ式小口瓮与湖北云梦木匠坟秦统一以后的秦墓M2所出Ⅱ式小口陶瓮相似,AⅣ式陶豆与大邑五龙秦代土坑墓M19所出I式豆相似,故发掘者判断什邡城关M59的年代为秦代[42]。可见,丙B型铜璜形器流行年代较为集中。

丁A型铜璜形器主要见于战国中晚期至西汉初期[43]。与1984-1985荥经同心村M2:7同出的柳叶形剑、短散式矛、辫索纹耳的釜、鍪常见于四川战国中晚期的巴蜀墓中,铜泡和铜扣饰是战国晚期石棺葬中常见的器物,因此发掘者判断荥经同心村M2年代为战国中晚期[44],其中的铜璜形器M2:7年代也为战国中晚期。蒲江飞龙村盐井沟M1:17所处墓葬年代为战国末期至秦,在前文丙B型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。包家梁子M146:13-1年代为西汉初期,在前文甲B型铜璜形器处已对墓葬年代进行介绍,不再赘述。

丁B型铜璜形器主要见于战国晚期、秦代和西汉初期[45]。与什邡城关M54:20-a、b同出的典型陶器AⅢ式豆与战国晚期巴县冬笋坝M4、M24、M85、M84所出陶豆相似,AbⅠ式圜底罐也是四川地区战国晚期墓葬中常见的典型器,与巴县冬笋坝M85、M84以及昭化宝轮院M10等战国晚期墓中所出同类器相似,故发掘者判断什邡城关M54年代为战国晚期[46]。标本大邑五龙M18:38年代为秦,在前文乙A型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。标本成都东北郊M35:4所处墓葬年代在前文乙B型铜璜形器处已进行介绍,不再赘述。

2.铜璜形器的几个发展阶段

战国中期是成都平原铜璜形器发生发展的最初阶段,可视为该类器发展的早期阶段。乙A、丙A、丁A型铜璜形器已经出现,共3件,类型及数量均不丰富。

战国晚期至秦是铜璜形器的发展鼎盛阶段,类型与数量均较战国中期有了极大发展,可视为该类器发展的中期阶段。这一阶段丙A型已经基本不见,乙A(5件)、丁A(4件)型继续流行,新出现甲A(2件)、甲B(10件)、乙B(3件)、乙C(4件)、丙B(5件)、丁B(3件)型,铜璜形器的主要类型均已发展成熟。这一阶段已刊布资料的铜璜形器有36件,数量上也达到顶峰,其中甲类占据主导地位。

西汉初期是铜璜形器发展的尾声阶段,类型与数量均不如战国晚期至秦丰富,可视为该类器发展的晚期阶段。这一阶段甲A型、丙类已经基本不见,新出现乙C型,铜璜形器的类型明显减少。这一阶段已刊布资料的铜璜形器仅15件,数量明显减少,相同类型铜璜形器的数量也均不及前一阶段。

三、用途与功能

学界对于铜璜形器功能用途的讨论早在清代就已出现,或认为是货币,或认为是装饰品[47]。冯云鹏等《金石索》卷四载:“此钱如磬,相传为压胜钱”,认为铜璜形器为压胜钱。李光廷《吉金志存》卷一载:“磬币五品,铜质其薄,不知年代”,也认为铜璜形器为钱币。但是,丁福保《古钱大辞典》则持不同观点,认为铜璜形器“实为古代铜器,非币也。”持相同看法的还有李佐贤的《古泉汇》[48]。本文仅针对成都平原发现的铜璜形器的用途加以讨论,遂仅将与巴蜀地区相关的观点列举如下。

罗开玉指出战国中期至西汉初期的巴蜀地区居住着不同民族和阶层的先民,在夷夏观念极强的情况下,他们不会使用相同的装饰品。又因铜璜形器呈现出流行时间短、时代特征强,男女墓葬中均有出土,各墓出土数量不一且出土位置不固定等特点,他便认为铜璜形器是巴蜀地区流行的货币之一,在巴蜀地区一度作为“阴钱”或“压胜钱”使用。在秦统一全国货币后,铜璜形器才被废除。[49]徐基指出铜璜形器若作为巴蜀货币,其分布范围、流通年代均存在疑点,且铜璜形器的形制特征与常见货币相去较远,又多与饰品伴出于墓主手、腹部位,故作为货币的可能性较小。同时结合古人佩饰的文献记载指出铜璜形器很可能由商周时期的玉璜发展演变而来,在战国时期作为装饰品使用的可能性较大[50]。除上述两种主要分歧外,还有学者认为铜璜形器在墓葬中起着打鬼、求仙的作用。何志国由字形和文献引申,认为璜源自虹霓。并将马王堆汉墓出土“T”型帛画中引导墓主人升天的图画与汉代先民追求死后“升仙”的思想相结合进行分析,指出铜璜形器是玉璜的变种,在墓葬中起到具有打鬼镇墓、引导墓主人升仙的作用。[51]于孟洲、黄娟对铜璜形器其在墓葬中的摆放位置、共存器物、摆放数量及其与其他地区的比较进行了梳理,指出四川盆地铜璜形器的使用与其他地区基本相似,可作为人体随身佩戴饰件随葬,也存在作为棺饰使用的情形[52]。

本部分拟通过随葬数量、摆放位置和共出器物等方面内容对铜璜形器的用途与功能再进行简要梳理。

(一)随葬数量

我们参照于孟洲、黄娟的统计方式[53]对成都平原墓葬出土铜璜形器的数量进行统计。

出土1件铜璜形器的墓葬包括绵竹县西汉木板墓M2、彭县船棺葬、包家梁子M36、包家梁子M41、什邡城关M27等。

出土2件铜璜形器的墓葬包括蒲江县飞龙村盐井沟M1、包家梁子M146、荥经同心村M21-A等。

出土3件铜璜形器的墓葬包括大邑县五龙乡M18、包家梁子M28等。

出土4件铜璜形器的墓葬包家梁子M24、包家梁子M147、什邡城关M59、什邡城关M95等。

出土8件铜璜形器的墓葬有年家院子M25。

出土9件铜璜形器的墓葬有什邡城关M54。

出土43件铜璜形器的墓葬为成都东北郊M35。

出土70余件铜璜形器的墓葬为绵阳北郊龟山东方绝缘材料厂宿舍工地木椁墓。

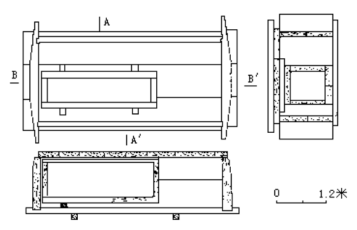

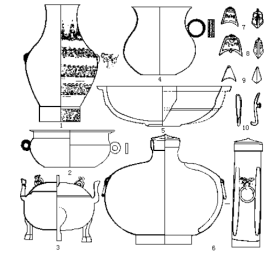

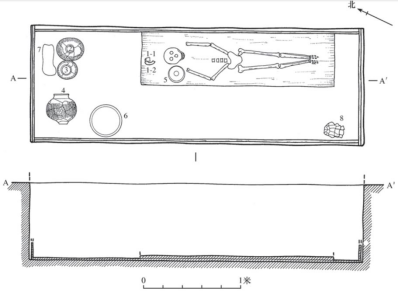

据上可知,大部分墓葬出土铜璜形器数量较少,均低于10件。仅成都东北郊M35和绵阳北郊龟山东方绝缘材料厂宿舍工地木椁墓出土铜璜形器数量较多。绵阳北郊龟山东方绝缘材料厂宿舍工地木椁墓有棺椁(图五),随葬品除铜璜形器外,还包括铜鼎、铜壶等青铜礼器、漆木器和玉器等(图六),墓葬等级较高。而在前述出土铜璜形器数量少于10件的墓葬大多数为小型墓,其中并未出土前述高等级随葬品,仅发现有铜鍪、铜洗等铜容器和陶礼器等作为随葬品。如包家梁子墓地中,绝多大部分为小型墓葬,随葬器物多为日常生活陶器,仅发现少量铜鍪、铜洗、铜兵器及铁质农具,墓葬等级较低,墓主人应该为普通平民[54]。根据目前的资料看,出土铜璜形器数量较多的墓葬等级较高,反之则等级较低,铜璜形器的数量多少可能具有指示墓葬等级的作用。

1.铜壶 2.铜盆 3.铜鼎 4.铜鍪 5.漆碗 6.铜扁壶 7、8、9. 铜铃 10.铜带钩(1、2、3、6为1/6,余为1/2)。

(二)摆放位置

根据已发表的报告来看,铜璜形器的摆放位置大致可分为2种情况。

1.与墓主人肢体无接触,又可分为2种摆放方式。

其一,位于墓主人头部或足部,即处于墓葬两端的位置。

包家梁子M36中随葬的铜璜形器摆放在墓主人头部前端。包家梁子M146中,铜璜形器位于棺内西北角位置。四川绵竹县西汉木板墓M2中,铜璜形器位于墓葬西南端。

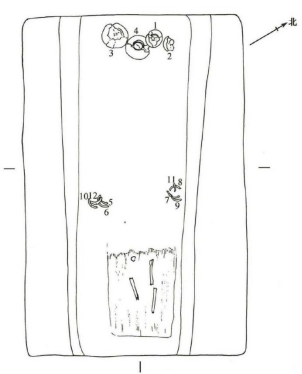

图七 包家梁子M36平、剖面图[57]

1-1. 铜铃 1-2. 铜璜形器 2、3. 陶釜 4. 陶瓮 5. 陶钵 6. 漆盘 7. 漆奁 8. 陶器

其二,位于墓主人体侧。

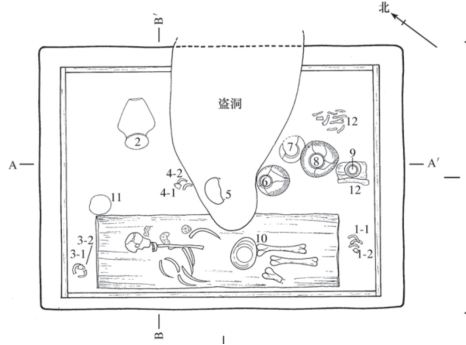

大邑县五龙乡M18中,铜璜形器摆放在墓坑南端略微靠近东侧的位置,由于墓葬中尸骨已经腐朽不见,无法判断其与墓主人的相对位置关系,但根据胄、剑等其他随葬器物,推测其可能位于墓主人的身体左侧。年家院子M25中,8件铜璜形器分两组摆放在墓葬中部,每组4件分别摆放在墓主人的腰腹两侧。什邡城关M95中,随葬的铜璜形器可能置于墓主人的腰部右侧[58]。

图八年家院子M25平面图[59]

1、4.陶圜底罐 2、3.陶圜底罐 5~12.铜璜形器

此外,包家梁子多数墓葬为一棺一椁,铜璜形器被置于棺外椁内。其中,M24的铜璜形器摆放在墓主人头部前端,紧靠西部椁壁;M28的铜璜形器分三组摆放于墓主头部前端、足部以下和身体胸腹部左侧;M41的铜璜形器摆放在下肢右侧,紧靠椁壁;M147的铜璜形器摆放在大致与头部位置相当的棺外空间内。

图九包家梁子M28平面图[60]

1-1、3-1、4-2.铜璜形器 1-2、3-2、4-1.铜铃 2.陶瓮 5~9.陶釜 10、11.漆盘 12.狗骨

2.与墓主人肢体有接触

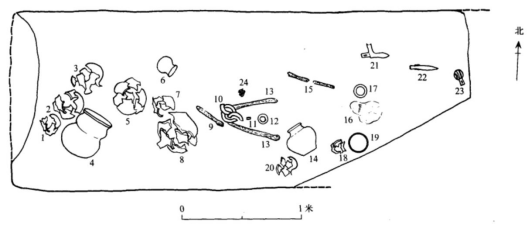

成都东北郊M35随葬的铜璜形器出土时集中分布于墓主人腹部[61]。什邡城关M59中,铜璜形器堆置于尸骨下身。荥经同心村M21-A中,铜璜形器置于骨架腰部。蒲江战国蜀国船棺葬中,铜璜形器置于墓主右侧手臂下。

图十 什邡城关M59平面图[62]

1、6、20.陶釜 2、3、5.陶圜底罐 4.陶釜甑 7.陶平底罐 8、14.陶小口瓮 9、13、15、16.尸骨 10.铜璜形器 11.料珠 12.铜环 17.铜泡 18.陶豆 19.铜盘 21.铜戈 22.铜矛 23.铜銮铃 24.铁器

(三)共出器物

我们所说的共出器物指在墓葬中与铜璜形器摆放位置邻近、联系密切的器物,可分为以下4种情况。

1.与钱币共出

仅有四川绵竹县西汉木板墓M2。

2.与饰品共出

什邡城关M59中,铜璜形器与铜环、料珠等饰品共出。荥经同心村M21-A中,铜璜形器与鸟形牌饰、铜泡、铜铃等饰品共出。值得关注的是,包家梁子M24、M28、M36、M41、M146中的铜璜形器均与铜铃成套出现,显示出明显的搭配使用关系。此外,包家梁子M69的铁璜形器也与铜铃共出。

3.与铜兵器、工具类器物共出

彭县船棺葬中,1件铜璜形器附近摆放有铜斤、铜戈、铜钺等兵器;什邡城关M54中,9件铜璜形器紧邻铜削、铜剑摆放;绵竹县西汉木板墓中1件铜璜形器与铜耳杯共出。

4.单独摆放

包括大邑五龙M18、年家院子M25、包家梁子M147、什邡城关M27、M95等。

通过上述对随葬数量、摆放位置和共出器物的梳理,可大体把握随葬铜璜形器的规律。

其一,不同等级墓葬中出土铜璜形器数量不同,墓葬等级越高出土数量越多。

其二,在铜璜形器与墓主人肢体无接触时,铜璜形器在墓主人的头部以上、胸部两侧、腰腹部两侧、足部以下和体侧摆放;铜璜形器与墓主人肢体接触的情况下,多见于腰腹部、尸体下身和手臂处。可见铜璜形器摆放位置以腰腹部的肢干为主。

其三,铜璜形器多与铜环、料珠、铜铃等饰品及铜兵器共出,尤其在包家梁子墓地中与铜铃成套出现。

这也与战国秦汉时期玉人、漆木俑佩挂的组佩饰形象有相符合之处。如信阳、江陵等地楚墓的漆木俑[63]、广州南越王墓玉人形象[64],均将其佩于腹部,与成都平原铜璜形器在墓葬中的主要摆放位置相符;有的佩挂一丝一缕(系一环一璜,或上下间缀一、二珠),也有的佩挂一丝双缕(每缕一璜一璧,间缀二、三粒珠。)[65](图十一),这与成都平原铜璜形器与料珠、其他饰品共出的情况相符。所以,成都平原铜璜形器作为腰腹部位的佩饰挂件的可能性极大。

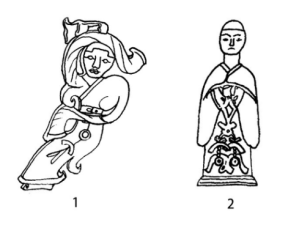

图十一 璜形器配挂部位与使用举例

1.广州南越王墓出土玉人[66] 2.信阳楚墓出土漆木俑[67]

四、与其他地区铜璜形器的关系

铜璜形器的分布地域相当广泛,在河南、河北、四川、湖北、山东、陕西、山西、湖南、甘肃、内蒙古等地区都有出土,尤以河南、河北、四川等地区最为集中。且铜璜形器被使用和流行的时间跨度较大,自春秋晚期至西汉初年均有发现。[68]当前所见研究中,有学者认为河南新郑大高庄出土的两件春秋晚期的铜璜形器为目前发现年代最早的标本[69],因而此类器可能起源于中原地区,后逐渐向外传播,巴蜀地区的铜璜形器可能就是在此过程中传入的。同时,战国时期巴蜀文化受楚文化西渐影响明显,出土器物在一定程度上带有楚文化因素。因此下面将对中原地区与楚文化地区发现的部分铜璜形器进行简单介绍,以管窥其对成都平原地区铜璜形器的影响。

(一)中原文化地区

河南地区出土有铜璜形器的地点有郑州二里岗、新郑大高庄、蔡庄,新乡杨岗、五陵村,邓县房山,洛阳市区、西郊、烧沟,巩义仓西,登封肖家沟,辉县固围村、山彪镇等。数量达644件[70]。

在中原地区出土的铜璜形器,其出土数量、摆放位置、共出器物均与成都平原地区相似。郑州二里岗墓葬出土的铜璜形器数量不同,在骨架的头部、臂部、胸部、腰部、足部甚至墓葬四角均有摆放,共出器物有玉髓环、料环、彩色料珠等[71]。洛阳周公路南M1铜璜形器与铜铃、骨环等一起堆放在足部[72]。洛阳西工区战国墓(C1M3943),两件铜璜形器与铜铃、玉环摆放在死者头侧[73]。

(二)楚文化地区

湘西古丈楚墓出土的16件铜璜形器多与铜铃铜环、骨圈、骨管和骨珠、蚌珠等装饰品同出。云梦睡虎地M9的2件铜璜形器与4个铜铃共装在墓主人头上的竹笥内。与此相似的还有江陵雨台山墓地[74]。

从上述两个地区墓葬中随葬铜璜形器的规律看,无论是中原地区还是楚文化地区,其铜璜形器的出土数量、摆放位置、共出器物等都与成都平原表现出极大的相似性。这也从一定程度上反映了铜璜形器在此三个地区应具有相似的功能和用途,体现出不同地区间文化的交流传播与融合,是中华民族多元一体格局的表现。

然而,中原地区出土的铜璜形器的纹饰特征大多有别于成都平原,楚文化地区出土的铜璜形器多为素面或饰一道凸弦纹[75],而成都平原出土的铜璜形器多饰菱状“S”纹、“V”形尖角纹、麦穗纹、平行短线纹等常见的“巴蜀符号”[76]。反映出成都平原铜璜形器的区域特色。

五、结语

限于资料,关于铜璜形器的研究尚未盖棺定论。但从现有研究看,成都平原铜璜形器呈现出较强的巴蜀特色。通过对其出土数量、摆放位置和共出器物的对比分析,可以推测成都平原的铜璜形器与中原地区、楚文化地区的此类器具有相似相同的功能和用途,应当是作为装饰品使用。

位于四川盆地这一相对独立的历史地理单元内,成都平原凭借着得天独厚的自然与人文环境形成了四川盆地乃至西南地区极具特色的巴蜀青铜文化,而且居于中心地位[77]。春秋战国时期,随着楚文化的西进,成都平原在一定程度上受到包括楚文化在内的中原文化因素的影响,秦灭巴、蜀后,大量中原文化因素涌入成都平原。在此背景下,成都平原地区的铜璜形器在保留自身特色的同时,也吸收着大量外来文化因素,成为窥见这一时期不同地区间的文化交往以及中华民族多元一体格局形成的重要切口。