铁观音的种植与制作工艺

(一)铁观音与周边之物

“这个地方能够有这个神树,肯定不是随便的地方,是天造成的,地有养育之恩,男跟女已经结伴了。”铁观音“魏说”的发现者魏荫的第九代传人魏月德在引领我们前往铁观音的发源地“朝圣”途中,一路上都在不断指引我们留心观察周边的山形地势,“这是凤栖,像一条凤飞下来休息,凤的翅膀在两边,头蹲下来,凤栖喝水,铁观音的发源地就从那里开始。它是很怪的一个地方,种的铁观音跟别处不一样,没有办法解释。”可以想见,这位茶农平日里不只在茶山上埋头种茶,更在抬头审视围绕这棵茶树的山和川;不只是在无意识地劳作,更在思考这棵茶树与周边山川形势蕴藏的自然玄机之间的关系。茫茫群山在他眼里幻化成观音、老子、凤凰,它们正在演绎着童子拜观音、老子讲书、凤鸣岐山的神话,而恰是这些山川自身充当角色摆出来的神话格局,决定了铁观音源出哪地,优劣不同的铁观音品种各出自哪里。“天赐神树”与“天赐良穴”似乎本就应当配合得“天衣无缝”,而人唯有去细细体察使这二者合配的“天”之道,才能发现好的铁观音树种。

图六:魏月德正在兴建的“茶和天下”庙,据他观察,图中整个山势像一只展翅低头喝水的凤凰,庙所在的位置是凤凰低下喝水的头,两边的山是它展开的翅膀。翟淑平摄。

如果说魏月德是抬头观山,从铁观音树种与周边宏大山川的堪舆关系中获得启发,那么,感德镇镇长陈志明则是低头察土,寻求铁观音树种与其所扎根土壤中微量元素的奇妙关联。“不同山头有不同的韵”,陈镇长的这句话与安溪县政协陈木根先生如出一辙,在后者看来,“铁观音有共性和个性之分,共性是兰花香、观音韵,个性是不同的山头、不同的地域”。这实则都在探讨铁观音的“韵”与“土”的关系。陈志明把这种关系破译为“特殊物质”的作用:“这些形成特殊的韵的地方,其实是不同山头含有不同的矿物质和微量元素。安溪铁观音能够有这样好的品质和观音韵,就是因为安溪的产茶山上的母质含有特殊的矿物质和微量元素。”虽然他用“矿物质和微量元素”如此“科学”的词汇来解构造就观音韵和安溪土“特殊关联”的“特殊物质”,但真正能够完成这二者之间奇妙转化的恰恰不是科学配制出来的化肥,而是自然界的生灵。“说实在的,化肥没办法补充微量元素,它能够提高产量,但是要形成观音韵,是相对困难的”。陈志明的这席话阐明,虽然在普遍的科学意义上,化肥正是矿物质和微量元素,但在安溪人的地方性知识体系里,它显然不属于那神秘的“特殊物质”,虽然能够提高铁观音的产量,但却完不成把土化为韵的过程,因为这一转化不是发生在科学实验室里,而是自然生灵的“肚子”里。正如他所说:“羊是草食动物,它吃的东西是杂食,会吸收更多的自然界中的微量元素,这些肥料有一些从内蒙古、周边,本地和外地运来”,羊吃的草吸收土中的元素,在这个意义上,可以说羊肚子把吃进去的土转变成了形成观音韵的特殊物质,而羊肚子中发生的未知变化起码在当地人看来,是比科学的已知手段要高级的。

除了抬头观山和低头察土,安溪茶人们还留心着这山、地之间生活的生灵(此处指人之外的动植物)与铁观音树种好坏的神秘联系。“一种野兽叫山獐、山羊,以前的性欲比较旺盛,会懂得这棵植物是宝贝,会把它吃掉,这是野生的红芽铁观音。如果人工种植的,野兽就不会吃了。这一定是很大的区别。后来根据这棵茶树,看到周围有山獐走过的脚印,铁观音树叶都吃光了,我就捡过来,进行了扦插。后来我认真研究了为什么动物爱吃这棵铁观音树,而其他都不吃,说明这棵是真正的野生红芽铁观音”,这是祥华制茶能手陈双算独特的选种知识。依照他的叙述,最早懂得“品”铁观音的,不是人类,而是山獐、鹧鸪这些野生动物,人以动物为师,方才捡得最为纯正的铁观音树种,可以说,正是安溪人对待自然界中生活着的物的态度——是追寻着他们的脚印,懂得观察和模仿其智慧,才形成他们与纯正铁观音树种的关系。

自然中的生灵不只动物,还有长在铁观音周围的植物。有关铁观音与周边植物的关系,我们在采访陈木根、陈木叶兄弟时,他们谈到存在两个“误区”:一是“有的茶园像种青菜一样密密麻麻的,把草除得干干净净”;二是“满山绿油油的都是茶树”,把菜地、稻田全改辟为茶园。之所以这是误区,因为它们都忽略和割裂了茶树与周边植物的关系,而隐藏在这种“邻里关系”中的正如在羊肚子里发生的转化,是各自然物之间非人力和人智所能穷尽的微妙作用。例如草,首先它是地力的标志,他们认为如果这个山,草木不旺盛,那么茶也不能种起来,也就是说人得学会通过草来看这片土地,进而才考虑种茶,反之,“茶园种不出草,就干巴巴的”;其次,草是自然的肥料,草长出来,再翻下去;更重要的是,草保护铁观音树不被虫子吃掉,“木本的和草本的,虫一般先吃草本的。草除了,虫再上树”。

这些对山川、土壤、动物、植物与铁观音树种关系的看法虽然最终都能予以科学和客观的解构,但在这项对于铁观音人文状况的调查报告中,我们宁勿保留这点玄妙与特殊,正因有这些玄而未知之处,安溪人承认人之于物,尚有未尽的余地,反之因为这种余地,人知道了自身的限度以及由此对物的敬畏。另一方面,这几种围绕铁观音与自然环境、自然之物关系的解释,呈现出安溪本土的知识观,恰如王铭铭教授所说:“人文不是随着自身的积累而离自然越来越远。人文本身就是自然之道的呈现,从‘发生学’看,与‘天地并生’”“他们的‘知识’与其说是科学式的‘创造’和‘发现’,毋宁说是‘原道’,是对自然和社会之‘道’的回归。”

(二)铁观音与制作之人

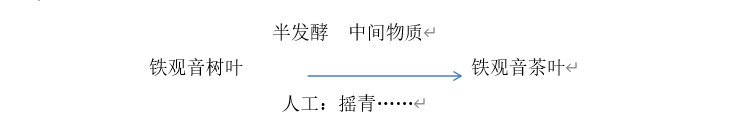

铁观音树种本是天赐而非人育,而它的后天栽培也是对人物相通的自然“原道”的遵循与回归,但铁观音茶叶,用科学的术语说是区别于无发酵的绿茶与全发酵红茶之间的“半发酵”物质,用安溪茶人的话说茶叶死去活来、活来死去的“中间产物”就是我们喝的东西。从铁观音树叶到铁观音茶叶,绝不是纯粹自然的过渡过程,完成这二者之间转化的是人。

但凡历经过这一转化过程的茶人都会感叹,铁观音的制作太难了。魏月德曾经抓起一把正待摇青的茶叶对我们说:“你们知道这每一片叶子里有做茶的人的多少心酸吗?”铁观音制作难的一方面是因为茶种本身特别敏感,“不同地域、不同土壤种出来的,往往味道差别极大;即使同一座山,山顶和山下的,向阳和背阳的,香味就大不相同”,“今天的天气好做茶,明天就不一定了。不同时间杀青,品质就不同。不能说今天做出来的是好茶,明天也是好茶。今天摇五十圈,明天也这么摇,不能!没有公式可循。铁观音的做茶难就难在这里”,这是很多安溪茶人的共识。在上述示意图的左方,即在表示自然的(根据上文所述,即使人工的栽培也可算是在模仿自然)一边,铁观音自身就因其天时、地利的细微差异而拥有了无限的可能性,可以说,左半边的自然物此时是对后方开放的,无时无刻不在千变万化。

铁观音制作难的另一方面是中间的人工。“做茶都是要靠手艺的,不是那么简单”,陈双算,这位做了30年茶叶的制茶能手用了一个很形象的比喻:“就跟你们读大学一样,大学生很多,研究生才读出来几个嘛。整个安溪县,每个村每个角落,传授制茶的技艺,我做了三百多个村,但是一个村庄能够做出真正好茶的,三五个。没多少人能做出真正的好茶。”这门“手艺”需要悟性,陈木叶说,很多人可能做一辈子的茶,也做不出令自己满意的茶;它还需要时间的积累,陈木根、陈木叶、陈双算、魏月德等等我们所拜访的这些“老”茶人,做茶的年数无不都是数十年计,很多都是从自己太爷爷乃至更高的先辈就开始做茶,而茶农的年岁一般都在五六十岁,基本上没有年轻人;此外是一个“传统”的技艺传授和学习过程,之所以是传统的,因为它讲求口传心授,更像旧时传授手艺的师傅―学徒关系,而不是新式的课堂―书本,就像陈木叶说的:“要向以前传统的老茶农探讨,学习他们。书本总的来说,一般接触的是皮毛,像有些教茶的老师,你让他做一泡茶出来,肯定做不出来,就算做出来,也不怎么样”。

所以,同样的茶青,工艺不同,做出的茶不同;同样的炒锅炒出来,不同人做,还是不一样,可能这边是茶王,那边是低档茶。而且,此处所谓的工艺“不像读书一样有公式可循”,它是“经验日积月累的感受”。但在做茶人看来,这种“感受”“没法用文字确切表达出来,用语言没法表达的”。这种不可言说性一方面或许的确是茶农们“说不明白,但懂得做”,另一方面还有技艺的神秘性,一些安溪茶人告诉我们:“这关系到自己的生存法则,形成了技术体系,一下子向全社会公开是不可能的”“安溪真正会做茶的,不让人家看,不让人家接触的”,这样便在技术传承领域形成一个金字塔结构:徒弟们都做好茶了,师傅们再好上加好一点。每位真正的制茶大师心底那一点不可言说的秘密,是做出来的铁观音茶叶千变万化,多种多样的原因之一,因为要成为“师傅”,就要有自己的风格,自己的特色。可以说,每个做茶师傅工艺的个性,造就了每款铁观音口味的个性,反之,最终成形的每一种铁观音口味,又成为其制作师傅独特的标签,茶师与茶,即人与物,在这个意义上彼此互通了。

上述图表左边此时尚作为自然物的茶树叶自身随着周边环境变化充满了无限的可能性,中间的人工因其工艺的个性同时具有无限的可能性,最终出来的凝聚着自然与人工双重属性的铁观音茶叶是这两种无限可能性碰撞交织的结点。

时间,是这两条变幻线索你追我赶、相互拉锯的关键,“前一天多么辛苦也没有用,只靠那么一点点时间。明天做茶的师傅那点点时间的拿捏和把握”,陈双算的这席话可谓道出做茶师傅们的心声,因为几分钟乃至于几秒钟之差,茶青已经瞬息万变,自然与人工的最佳结合点便已错过,出来的茶叶就是好茶与普通茶的差别了。

对时间的“拿捏和把握”就是做茶师傅的经验与工夫。这个拿捏和把握的过程,最关键的步骤之一便是摇青,可以形象地形容为是做茶师傅与茶之间的“共舞”,正如陈木叶告诉我们的,摇青是做茶的人“让它(茶)死,又不让它死。掌握这个度。它死掉了,就不好喝;它不死,你没用”,所以是把茶叶“由活摇到死,由死摇到活”“它这个叶子是活的,这个叶子很奇妙。如果你观察,它一会儿变涩,一会儿变油亮。你要不动它,它就干了,死了,你要动一下,它就马上活过来。你抓几叶放在旁边,没多久,它就干掉了,软了,你要动它,就会看到它很青翠,看到它的梗一直红进去”。这个梗“红进去”的过程是做茶师傅拿捏和把握发酵程度的标志:“水分是这样从这边慢慢拔上去的,叶片蒸发,然后主茎补充水分,所以这个主茎就从最底下慢慢变红,水分慢慢丧失。第一遍水分走了,拔上去了,最下面开始变红,然后一遍一遍,往上走”。而对这个水分往上拔,主茎慢慢变红的掌控过程是最考验做茶师傅工夫的,“做茶好不好,关键看你这水分走不走。如果太快了,整个水分走掉了,整体蒸发,发酵过程没法形成。真正摇得好的,摇完之后,叶片翠绿油亮,还是活的”。

这个“走水”的过程做茶师傅主要凭眼观,让茶吐出苦水,而炒香的则是他靠鼻嗅,以气味的微妙变化拿捏和把握炒青的时间,陈双算说:“下锅去炒最需要技术,细节不好,要是没闻到某个味道,就是发酵过头了,那么出来水就是淡淡的,肉眼是看不出来的。不用看,只用闻,闻到菠萝的味道,这个时候拿去炒,是兰花香的味道,闻到像卖了三四天的荔枝的味道,这个时候拿去炒是桂花的味道,还有一种是龙眼的味道,炒出来是仙铺花香的味道。闻到某种花香就知道能炒出什么样的茶了,闻到马上下锅去炒”。

无论是凭眼观的走水,还是靠鼻嗅的炒香,抑或是其他种种繁复的工序,此时制茶师傅心外已无他物,他的整个世界里只剩下他与茶,最为孤寂却又至为充实,拥有文人挥毫泼墨时的创作激情,也有信徒直面神灵时的庄严神圣。他眼观、手触、鼻吸,不敢有丝毫懈怠,因为稍不留神,自己就已经追不上对手变化的脚步,他恨不得自己变成那片变幻莫测的叶子以体察它此时的状态,把从原料开始就凝结在其中的丰富“内质物”最完美的释放出来。而茶这时具有了人般的器官和生理行为,茶叶在吐苦水、舒张毛孔,或者说在做茶师傅眼里活脱脱成为一种人的存在。

图七:茶师与茶共舞。图片来源:百度图片

与茶共舞,恰是做茶师傅与茶之间的物我互通,而自然与工艺这两条多变的线条才有可能在此基础上在各自最顶峰的时刻相汇,从而合成出一颗完美的铁观音茶叶。上述示意图中蕴含的最大特征便是“千变万化”,而这种瞬息万变恰恰为做茶师傅个人工艺的施展,为最终形成的铁观音茶叶韵味的选择留下了开放的发挥空间;变化无止境,铁观音的口味就无穷尽,而制茶师傅的创造力也无止尽,陈双算哪怕已经做了30年茶,他说他每年每季都要去研究,创新出花香的茶出来。铁观音茶叶的生命力,与为其倾注毕生心血的茶人们的生命力,在此意义上是共生的。这便是从铁观音树叶到铁观音茶叶转变过程中人与茶的共舞、共通与共生。

在陈木根先生为代表的很多安溪茶人看来,“无限多样性”正是安溪铁观音最根本的“个性”。但是,这种个性似乎正面临着丧失的危险。这种威胁一方面来自空调,正如他所说,“传统做茶是和自然环境相通的,空调轻发酵的做法已经与外界的天气变化没有关系了,没有关系就会让铁观音的自然属性降低级别”,即空调把作为自然之物的铁观音树叶本身蕴藏的,向周边环境和人工工艺开放的无限可能性割裂了。另一方面是压茶机,“用压茶机直接一压,就完成所有工序了,内质物都外泄了,茶叶里面的青汁流出来,这是人喝的东西啊?”压茶机完全取代了做茶师傅与茶“共舞”那你追我赶、紧张拉锯、人茶互通的过程,人工的丰富性被压茶机压成扁平一块。自然与人工这形塑和包含于最终铁观音茶叶中的两重多样性,均被机械无情抹杀,那么制造出的茶叶无疑便是已失去了铁观音个性的“铁观音茶叶”了。

机械是把双刃剑。最早为安溪引入空调做青工艺的陈木根先生现在却是最反对它的人,他说:“95年我从台湾借鉴过来,空调做青工艺的出发点是什么呢?是夏暑茶不能做好茶,夏暑时太热、太湿,空调能保证温度、湿度。是自然环境不能做好茶时,才代替的。”机械只是自然与人工配合过程中的补充,而“好茶”还是得在自然的温度和湿度环境中做出来。但另一方面,机械并非完全需排斥。例如,陈木根提到一个例子:“对于揉捻机,张天福先生历经四十多次论证会,历经三年时间,才证明这个机械真正实现了机器代替工艺,后来又发展成用电力代替,转速可以调节。”机械替代人工的前提是必须到达与人工完全相同的效果,其中有两层含义,一是有的机械需要人工操作,人使用机械的经验与人制茶的经验一样,是日积月累的拿捏与把握,使用机械本身并使其在整个生产流程中发挥最佳的作用,本身也成为了师傅的一门技艺;其次,完全无需人工操作的机械,倘若它行使的是和人工一样的效用,对加工对象本身没有任何破坏,这时的机械实则只是人工的另一种形式。

所以,最终问题的根源不在机械本身,而是在人,正如陈木根所说,人的惰性,把人的智慧从做茶中去掉了。从上文所述可知,成就一颗完美的铁观音茶叶,除了其自身需要吸收天地日月的精华外,更凝聚了多少做茶人的“心酸”:烈日下采茶、半夜里摇青、炒青、费时的揉捻等等,这些尚且是做茶时耗费的体力,更重要的是耐得住时日考验的对茶的投入,苦心孤诣地琢磨积累技艺,也要有与茶共舞、共通、共生的悟性和激情。机械不过是被惰性的人们利用来替代上述整个需要人自身努力付出的工夫罢了。因此,陈木根觉得这样的做法对不起铁观音,贪天功为己有,只索取不付出,“不用心,怕累,把传统搞丢了”。

从文对安溪“人”与“物”关系的分析中也可知,这本不是安溪人对待“物”的态度。按照陈木根的话说,应该顺应自然之道,把铁观音的无限多样性做到最好,再物竞天择,喝茶的人各取所需便是了。此外,他说,“还要向茶学习,它长在自然中,不会因为风吹雨打霜雪压而变节,不因为你采摘而气馁,不因为你高温煅烧而失色,不因为你冲泡而退缩,反而给人以无限甘甜,我们作为一个人,不要太急功近利,要以茶为师,向他学习,做到这一点,铁观音一定越来越好。不是铁观音不好,是人不好。”从安溪的茶人与茶,人与物的关系中,我们再次看到一种对他者的虔敬以及恪守天道的人工。

(三)铁观音与信仰之神

这种对于他者的态度与安溪人的宗教精神一脉相承,无论是他们对铁观音与其他物的关系认识中,怀有的那种留有未知余地的敬畏,还是茶师在做铁观音的过程中,对天工与人工抱有的神圣感,这棵植物承载着安溪人的宗教情节。

铁观音“魏说”的发源“圣地”有三个景观:长在岩壁上的铁观音母树,侧卧于旁的茶农魏荫像,一个土地神庙,物、人、神这三者的关系经由当地人无意识地却又如此实在地摆在我们眼前。据魏月德说,这个土地神庙与他的老祖宗魏荫发现铁观音有关,魏荫得到观音托梦后,来到此地发现铁观音茶树后,“他就跪拜土地爷,感谢土地公保佑”,这个小庙在文革时曾遭破坏,魏月德重修了它。貌似这位茶人人生中最热衷的两件事就是制茶和造神。他做茶的厂房盖得颇像一座庙,而他盖的庙里供着他自己造出来的茶神们:“里面摆观音,下来是茶神,陆羽、神农、朱元璋,从饼茶到散茶是从他开始,六大茶类也是明朝,苏龙、魏荫,以后还会不断增加”。在他看来,魏家这个家族包括他自己这辈子做茶都是顺应神明冥冥之中的安排,而他拜神、造神正是把这种顺应和安排显化,或者说,人无法琢磨尽的神灵的力量、点化等,正是做茶的人应该用心发现、思考和遵循的道,因为这是产出好茶的非人力所能及的原因。茶,是联系他和神,构建起神和他之间赠与和回馈关系的中介。

图八:魏说中魏荫发现的铁观音树。罗杨摄

图九:茶农魏荫像。罗杨摄

图十:魏月德修复的土地庙。罗杨摄

但在安溪的一位知识分子谢文哲那里,我们又听到关于茶、人、神三者关系的另一种说法。与农民出身的魏月德努力造神相比,谢文哲先生认为,制作铁观音,除了技艺之外,“应该还有一种经验和悟性的东西,这种经验和悟性,就得益于对土地和天地运行的把握”。在兼有乡绅与士人气质的谢文哲看来,做茶工艺中的神圣力量更应是一种“土地和天地运行”的法则。

魏月德、高村和石山村村民这些农民出身的做茶人,对茶与神关系的理解,更近乎于闽南的民间信仰传统,对各种各样神灵的创造和敬拜,茶成为联接神与茶人自身的桥梁;谢文哲这样的地方精英,却把这种神圣性解释为一种贯穿天地万物的道,做茶即循道。或许这两种理解也预示着对所做出的茶的品饮会有不同的风格。

(四)铁观音的品饮

“茶是饮料,但是更有另外一种属性,是一种生活方式。饮料的弹性非常大,它的替代品很多,你可以喝其他的茶叶,或者你不喜欢喝茶,就喝一杯白开水。铁观音成为一种生活方式的时候,你才可能离不开茶,有的人早上要先泡一杯茶,否则就感觉欠到欠缺些什么;出去,单纯喝开水肯定不行,一定要带茶。放一撮茶叶到杯子里,这是安溪铁观音创造的生活方式”,安溪县政协主席廖皆明的这席话,道出了喝铁观音对于现在安溪人的日常生活而言意味着什么。茶已俨然成为很多安溪人生活中一日不可或缺、几十年深度依恋的瘾。

对铁观音的品饮,本报告同样以人文关系的视角,从饮茶的器具、喝茶的人们、敬茶的神灵三个层次展开。

1. “茶配套”

“茶配套”是我们在安溪才第一次听到的词,安溪人用它概括与茶相关的所有器具,包括茶杯、茶盘、茶桌椅、茶摆设乃至整间茶室。看似简单的一壶几杯、一桌几椅,实则演绎出安溪的社会万象、人生百态。

我们调查期间拜访过许多安溪的茶人,直接感触是在安溪的办公场地里,但凡有沙发的地方必定准备着泡饮铁观音的茶具,每位访谈者的办公桌里必定有一格贮藏着琳琅满目的铁观音茶叶。而在普通人家里,正如谢文哲先生描述的,“老百姓家庭再困顿,经济条件再差,他也一定会准备一套干净、精致的茶盘,备好茶”。安溪人把这撮茶叶放入杯子里,便使自己的生活从白开水到具有了“内涵”。这种内涵是一种社会生活,“安溪人真好客,入门就泡茶。家家户户即使再怎样简陋寒碜,也会准备一、两套茶具,有客人来时,二话不说,烧水泡茶,一杯茶喝下,才开始谈事情,杯不能空,话说完了,茶才凉下来”。民众使用的茶具虽然普通,但不能说没有“品味”,诚如谢文哲先生认为:“品味在中国经常和精英文化联系起来,这不是的,即使在最偏僻遥远的地方有个老农,他端出一个粗陋的茶盘,但很认真地泡茶,这就是有品味。”

茶配套不仅是日常生活之物,也是茶艺师们精心营造的艺术品。唐瑜燕是安溪很有名气的茶艺师,从我们的聊天中,最大的感受是她喜欢到处捡东西,她茶室里的绝大多数摆件都是她自己慢慢收集来的:当茶盘的砖头是她在野外捡回来的,各种造型奇特的石头是从龙门的工厂里、乡村的溪流边淘来的。这些茶配套,虽然全部都源自最现实的生活环境当中,但毕竟经她的审美之眼拣选,摆放到一间茶室之中时,具有了普通生活环境中所不具备的艺术气息。无论一棵小草还是一棵小花,每一个“配套”都承载着她发现它时的那份愉悦心情,而当她看到和使用它们时,或许又会因为这些物而重温当时的心境。因此,可以说正是这些茶配套,使她营造起一个脱离被洗衣、做饭等所埋没的俗世生活的非日常世界。

茶配套还是安溪地方精英们用以“明道”之物。我们在谢文哲先生的茶室里喝过许多次茶,每喝一种茶他就会换一套与之相配的茶具,白瓷的、紫砂的、玻璃的等等,真好比祭司每做一场法事就得换上与此场仪式相配的器物。通过我们的访谈也了解到,这套颇费功夫的泡饮方式有个由简到繁、由粗到精的演变过程,也是安溪借鉴融合其他茶区茶道的成果,即使是在安溪本地也有不同阶层的差异。例如,以前并没有用茶夹把茶递给客人的方式,我们在城中茶店喝茶时泡茶人会用茶夹递茶,但在乡下自己取杯喝茶即可;以前的茶具是里面画着龙凤的搪瓷茶盘、带耳朵的茶杯,后来替换成茶瓯,因为它更适于仪式化,便于观茶叶、闻茶香。令我们印象深刻的安溪“茶配套”还有陈木根先生的天平,每泡一次他都要在天平上先称量一番,确保每泡茶都是标准的7克。他之所以对于茶、水、时间都精确到了克、毫升和秒,或许是因为在他看来,这一泡既集合了天地日月之精华,又凝聚了茶师的技艺心血,这两种无限多样性需绝佳配合才产出的茶,也需要最为精准的泡饮方式,把它如此丰富的内涵完全地释放出来,喝茶的人才对得起这泡茶。

2. 品味茶与人

铁观音是“柴米油盐酱醋茶”中的茶,也是“琴棋书画诗酒茶”里的茶,正如廖皆明先生所言,它创造出一种社会生活方式,安溪人杯中的白开水里因为加入这泡茶叶,而具有了别的韵味;唐瑜燕这些茶艺师们从琴棋书画诗酒茶中发掘出茶的超越性,又从柴米油盐酱醋茶中找到茶的实在性;对于安溪的文化精英而言,他们则在努力合配茶的道。这三种品饮方式的共性都是把品茶当成一种仪式。

(1)等级与礼仪

茶是组织起这一场场仪式的纽带。县政协的吴宝炼先生给我们讲过一个生动的事例,“有天晚上办公楼停电了,没办法烧水泡茶,于是大家就都散了回家了”,或许这些仪式的参与者们原本并没意识到是茶把他们聚拢在一起,而当它缺失的时候,才发现茶在其社会交往中的无形力量是如此强大。

这场仪式可以框定社会关系。“我在心里很清楚应该从谁开始倒茶,每次倒多少,已经内化于心了”,谢文哲先生说的这点我们深有体会。我们的每一次访谈都是从喝茶开始,多有几次体验,便已经入乡随俗,身处安溪人喝茶的等级与礼仪体系之中。访谈人一边忙着为我们泡茶,一边听我们的向导倪伏笙老师依次介绍我们,介绍完毕,第一泡茶也备好,而令人惊讶的是,访谈人倒茶的顺序总能与倪老师介绍的顺序相符,偶尔一两次顺序乱了,倪老师会在一旁显得非常不安,甚至本能地立即从座位上起来,用手势指引泡茶的人应该从哪位开始添茶。

倒茶的次序是依照泡茶的当事人与在其面前喝茶的每一个人,他们在相互结成的社会关系网中的位置而定,而这种次序反之又会确立和巩固他们在其中的位置,这便是“等级”。无论泡茶者还是喝茶者,都彼此承认和遵循这套社会关系所赋予他们自身和对其他人的行为准则,并用此表达他们在社会结构体系中所占的角色身份,这便是“礼仪”。等级和礼仪具有无形的力量,框定着身处其中的每个人的心理和行为,因为这套规范中倘若出现了差池,诸如倪老师这样介于主客之间的中间人会出面充当一种监督者的角色,甚至当事人自身都会感到不舒服。仪式上的错误会在另一方参与者这里立即得到纠正,最终让它顺着这套规矩运行。即使在这场以喝茶为中心的仪式里,参与者们弄不清楚各自在社会关系网中的位置,他们也会适时地创造出一种次序来,因为有了等级,才能行使相应的礼仪。看似矛盾的是,安溪人恰是在这套等级与礼仪体系的管束中,茶才喝得安心、自在,没有这种约束的“乱喝茶”,反倒使人不安和拘束。

正是因为在这场泡茶与喝茶的仪式里,茶与安溪人的等级和礼仪观念相辅相成,所以,他们会把茶作为一种治社会之乱的药。成天在茶山上观看山形地势与茶之关系的魏月德,还在思考着“茶与社会”:“古代的文化、工艺、人际关系、感情失去。男女不分、高低不分、左右混乱。今天结婚、明天离婚,师傅变徒弟、徒弟变师傅,做茶的人该做茶、卖茶的人该卖茶、读书的人该读书,现在什么都乱了”,他认为这是茶跟社会的矛盾,恰是茶与这种混乱的社会有矛盾,才可以借助它来改变,“喝茶时改变,吵架啊、打架啊,只有这样才能缓和社会,只有茶能解决”。安溪人恰是从手里的这杯茶中,看到了这杯茶之外的世界现在存在的问题,并认为茶可以作为一种解决之道,因为它的仪式感,以及在这种仪式感中形塑的等级和礼仪观。

但自古县志中就形容为“朴野”的安溪人,喝茶绝非仅止于如此社会性的层面,他们更期待的境界正如魏月德修的那座庙的牌匾:茶和天下。一方面,安溪人讲究等级以及由此形成的礼仪,这样社会才有秩序不至乱掉;另一方面,他们并没有因此而丧失对于超越感的追求,因为超越性原本正是他们从茶的品饮中领悟和感触到的重要内涵。魏月德认为茶和天下才是最终的道,最高的境界不是斗茶而是论茶,“斗茶是你赢我输,品茶论道是这个茶是哪里来的,哪天采的,用什么时间、空气、摇几下,高人论茶不是斗茶”。在论茶中,道是容的,“你吃咸的,要理解人家吃甜的。什么都是道,只要你把它拢进来以后都是好的,融入了。”所以,他才认为茶道是超越其他道的天下之道:“只要有茶喝,常来往,三教九流都可以搞定”。

生活与仪式,这是安溪茶叶的两种面向。正如平淡的白开水里加了一把茶叶,安溪人从“日常”的生活中品尝到“非常”的仪式感,一种异于甚至高于寻常生活的滋味。这仪式中有茶和社会,也有茶和天下。社会中的那套等级与礼仪需要茶和天下中的超越性来调和,否则极易走向形式和极端,尤其在拜金、官僚等主义猛烈向我们手中这杯茶渗透的当下;茶和天下中的道又应基于这套社会秩序,否则便是毫无章法的混沌。把握好这两者间的度,才真正应和了铁观音的中庸之道和安溪人的朴野之性。

(2)传统与现代

“小时候家里虽然没种茶,但对茶的印象还蛮深刻的,因为我妈妈是做裁缝的,有店面,每当客人来就要泡茶给人家喝,以前是很粗糙的茶叶,就抓一把有带梗的茶叶。我从小对茶就有一种待客礼仪,有时候他们忙就我来泡。”这是唐瑜燕的一段回忆,在她勾勒的这幅生活气息极浓的画面里,我们似乎窥见到很多所访谈到的安溪人口中念叨的“传统”:传统的茶,传统的饮茶方式。

由此看来,安溪人饮用的铁观音茶叶本身历经了“传统”到“现代”的变迁。传统的茶没有现在的茶叶这么精细,甚至还带着梗,也没有包装得很精致,都是用纸包成一大包。“最早是泡毛茶,粗加工出来还没精制的,原来茶农哪懂得精制啊!真正安溪铁观音的加工是在80年代,以前计划经济,只有名字,没有出名,只懂乌龙茶不懂铁观音”,与唐瑜燕作为茶叶消费者的身份不同,从13岁就开始帮人做茶到现在成为铁观音制作技艺的国家级非物质文化传人,魏月德可以说是铁观音从传统到现代转型过程中的参与者,反之也是无数双像他这样的茶人的双手在亲手造就这一转型。80年代末90年代初,一批像他这样的茶人最先从计划经济的笼子中脱颖而出,肩挑牛背,去汕头、厦门、乃至于南洋的外部广阔天地中闯荡,安溪的茶业在努力试图接续上被建国后一系列运动或革命所中断的清末民初的盛况,虽然其时的铁观音还带着计划经济时代的“梗”,才初步在安溪的众多茶类中崭露头角。

“我到武夷山茶博会推广传统铁观音,爱茶的人看到‘传统’,就会过来看,我摆了两张桌子,参展的三天,整个桌子都是满的,他们说,你一定要回归传统。懂茶的人喝到我的茶,他会说,哦,好久没有喝到这种传统的茶了”,魏月德记忆中的计划经济结束约20年后,安溪德峰茶业的王荣辉再次亲历了“传统”与“现代”的碰撞,不过这次是“前市场经济”时代与“后市场经济”时代中铁观音的不同品味:水大唯香的与金黄明亮的,原本的浓香型与为迎合绿茶市场消费者而创制的清香型,融会了人的智慧、艺术的手工制茶与省时省人力的机械造出的茶。力图使安溪铁观音正本清源,回归“传统正味”的陈木根先生,初次见到我们时,依次泡了十余泡茶,从很像唐瑜燕、魏月德回忆中计划经济时代带梗的、青涩的粗制毛茶,用割茶机、压茶机和空调机做出的机械茶,带有茶师个人手艺高低的人工茶,最后压轴的是一泡百年茶树的陈年老茶,几乎是从“现代”倒喝回“传统”,把安溪茶叶的历程给喝了一遍。

从上述喝茶的人的不同记忆和感触中,可以发现安溪人对于什么才是传统铁观音的“度”是在随时代、工艺、口味的变化而不断调节,20世纪90年代初的魏月德当时认为自己正在做区别于计划经济时代的现代铁观音,到21世纪初那一代人手下的铁观音已成为传统的标志,而在陈木根先生泡给我们的那一序列的茶中,过去和现在是如此矛盾的交织,压轴的好茶是最新近采用的最传统工艺炮制的最古老茶叶。传统的铁观音,一方面是安溪人现在和未来在不断研发的口感,一方面是他们通过这种新发明不断想追溯和回归的“原乡”滋味。

“在我父母住的房子里,我会放一些茶,有时晚上,突然想念一个茶的味道和气息,就开车回去,打开门,母亲就问我,怎么这么迟才回来,是借助茶的渠道来看父母亲,但是我不说,茶有这样一种功用”。在谢文哲先生眼里,好茶是有记忆的茶。如果说上文分析的传统与现代之别,主要是由制茶技艺的变迁带来的对品茶的影响,那么从谢文哲的话中可见,一泡好茶的品评不仅牵涉技艺,更承载着记忆。

“父亲将当季新炒制的铁观音炭焙好,装了一小袋茶叶,放进他已收拾停当的行囊,而后又抓了一小把置于瓯杯,‘想家的时候,就冲杯家乡的茶!’‘有点涩!’少不更事的他只嘬了一小口,尽管家里常年制茶,但制出来的茶却悉数成了别人的饮品,作为茶农的儿子,他对茶并没有太多的记忆,感情总是淡淡的。‘有点涩?几年后,你再来喝,就不涩了。’父亲果真将当年的茶收藏起来,没有拿去卖。整整20年,他已然成熟,步入收获的中年,而它,也已厚积成茶中的精品。当年的青涩,已被岁月熏陶成了沉稳的厚实;当年的香气,已被时光凝固成记忆的内核”。这是谢文哲先生为一款茶编的一本书中记述的故事。在这个意义上,对茶的品饮是对过去的一种回味。

所以,技艺与记忆成为品味一泡好茶的双重内涵。但为何又会出现本节开头提到的现象:现在很多安溪喝茶的人在苦苦寻觅传统技艺的茶、传统品味的茶呢?原因之一或许在于安溪人从“他者”身上看到自身的问题:“我们参观欧洲的葡萄酒酒庄时发现,有些庄园的历史是几百年甚至上千年,无论庄园如何替换,庄园中的建筑、一草一木,甚至一颗石头都没有人会动它,因为西方人引以为豪的就是他们的文化。他们骨子里有崇尚文化的情节,对土地、文化的情感,还有宗教信仰使他们对大地、对文化有敬畏之心。”反观安溪自身:“没办法,我们的制度已经这样,信仰也是,安溪的茶企成长速度应该是很快的,但没有一个根基,也没有一个家族属于百年的家族,所谓第几代都是解放后的事情,百年以前的老字号留下什么?经过土地改革、文革动乱,该有的东西都没有了。这批茶企的成长速度是快,但和传统文化之间没有联接的根基,除了是安溪的原因外,其实这是大中国的缩影。”谢文哲的一席话道出了铁观音之所以会出现所谓传统与现代这种二分的焦虑的原因,是历史、文化、信仰的断裂,新的茶企、茶人以至于茶本身缺乏与过去的联接。所以,我们会觉得自己手中的那杯茶会没有“味道”,因为味道的源泉——无论是技艺还是记忆,都在被现实冲淡。

这是安溪茶叶的二分焦虑,正如谢文哲先生所说,这也是中国的缩影,我们恰是从安溪茶叶品味的变迁中窥探到更宏观的问题。但稍可缓解这种焦虑之心的是,在安溪,我们庆幸遇到陈木根、王荣辉、魏月德等等恪守技艺、努力弥合这二分裂缝的茶人,也遇到谢文哲、唐瑜燕等等对承载着亲情、人伦、淳朴社会关系的那杯茶发自内心的眷恋。这是安溪茶叶的传统,但更愿这也是安溪茶叶的未来。

3. 茶敬天地神人

在安溪最传统、最生活化、最具仪式感的观念世界里,最好的茶并不是由人品饮。“很小的时候我就知道茶可以作为供奉神明的东西,当时就是把家里最好的茶拿出来供奉,最好的东西要在这时候用上。”“如果我把别人送的好茶拿回去,母亲就会藏起来,留到敬奉神灵的时候,才拿出家里最好的茶”。唐瑜燕和谢文哲的这种经历应该是很多安溪人的集体记忆。

安溪人从生到死都离不开茶。据说,旧时安溪人视床如神,小孩出生、满月、周岁、受惊夜哭的时候都要敬床母,当小孩长到十六虚岁,要在诞生的床前举行成年仪式,每年除夕,妇人家也要敬床母。此外,因为以茶为礼的习俗,在婚姻中,男方下聘礼成为“下茶”,女方受聘则称“受茶”,聘金称为“茶银”。婚前办盘要送上当地产的最好的茶;办婚宴时,新娘要逐席向宾客敬茶,宾客要回礼,比如说几句由喝茶带出的吉利话;婚宴后新娘再一一向男方的亲人敬茶,并由此改口,亲人受茶后送出饰物压盅;婚后一个月,新娘回娘家并从娘家带一株茶树回婆家,表示落地生根,开枝散叶。祭扫祖宗坟墓,要用泡好的三杯清茶,恭敬地放在祖先坟茔前。供奉祖先的茶与平日以茶待客一样,一定是用水冲泡好的茶,有时在供完之后,人们自己喝掉,因为祖先喝过的茶已沾上了他们庇佑的恩泽,喝下去如同把这种保佑纳入己身之中。而供奉给神灵的茶原本无需冲泡,按照谢文哲先生的解释,或许是在同人的关系上,祖先比神鬼更近一些,人们更容易把祖先当成在时空上分隔开的亲人。所饮之茶的区别构成神与祖先的差异,人与非人的渐变序列通过饮茶方式的不同来标志。

安溪人一年到头都离不开茶。正月初一,凌晨早起,人们开始烧开水,泡新茶,准备与茶配套的糖果,以清茶、美酒、香火先敬天公(即玉皇大帝),次敬土地神,再敬灶君,最后敬祖先。正月初九是天公生日,这一天也要清茶、美酒、三牲拜天公。安溪人祝寿时,也要请本地法师按照祭拜者的生辰八字选一个吉祥的日子拜天公。在安溪这片宗教氛围极浓的土地上,一年的时间节律很大程度上还与各种神灵的诞辰有关,城隍爷生日的时候,我们见到很多人提着肉、香烛、纸钱,还有袋装的“神茶”来城隍庙敬拜;每年清水祖师下山巡境,也要清茶供奉,现在清水岩的住持仍沿袭历代住持留传下来的传统,每天早起三杯清茶供奉祖师,若要出门,住持也会在出门前后祭拜祖师。

图十一:供奉神灵的干茶叶。罗杨摄

图十二:安溪城隍庙中卖的供品,左下角便是专门的“敬神茶”。罗杨摄

虽然我们在安溪没有找到一个具体且作为全行业统一性的茶神,但发现很多神灵与茶有关,或者反之,说明茶已渗透到安溪民间信仰中的很多方面。魏月德可以说是安溪传统、土俗和充满仪式感的茶农、茶商,他自觉自己这辈子做茶就像他的老祖宗魏荫发现铁观音一样,是神灵们冥冥之中的安排和庇佑,而在其人生的每一个重要时刻,他都要烧一炷香,拜天,这个“天”或许是许多神灵汇集在他心里的一种总体形象。有一次,他带我们去铁观音“魏说”发源地参观完毕,当时天色已晚,但他硬是又开车又爬山地走了很久,正当我们一头雾水不知他要带我们去何处时,他神秘兮兮地把我们引到一座“五府大人”庙,仿佛是对我们敞开了自己内心的一个秘密圣地。这样的行程安排,说明在魏月德心里,只看铁观音发源地不去五府大人的神庙是不完整的,就如同他在前台做茶,后台拜庙,缺一不可。在他每一次泡茶的时候,都是先敬后品,先泡三杯敬奉神灵,他说这是他们的家传,三杯倒掉,第二遍泡的茶才敬客人。他不同意说第一遍泡茶后倒掉是在洗茶、洗杯的解释,“这是文革后的说法,文革前是没有洗茶一说的,以前茶多贵重,哪有洗茶,这是敬神的茶,是感恩的心”。不知现在还有多少安溪人怀着和魏月德同样的心理在泡那第一遍茶,倘若是这样的话,喝茶从水接触茶叶的那一瞬间开始便具有极高的神圣性质。当他第一次当上茶王,坐上茶王轿之前,他说他先摇了摇轿子,“先请五府大人上轿,再请魏荫我的老祖宗上轿,第三我上去,每一次摇三下”。在现实世界里,魏月德只不过做了一个摇轿、上轿的平常动作,但在他的观念世界里,此时他是与神灵、祖先同在的。

图十三:魏月德心中的“圣地”五府大人庙。罗杨摄

图十四:茶王轿。黄雅雯摄

“茶敬天地神人”,这是安溪人“内化于心”的信仰。即使因为生存环境的改变不再有喝茶的习惯,但由于信仰根深蒂固的力量,茶与神的关系依然持续。安溪人心底所保有的茶与神的关系,可谓是铁观音的另一种“神韵”。