观展·特稿|当数字化应用在不同的场景中

文化遗产场景

受访对象

庄以仁

北师香港浸会大学文化与创意学院院长

源流运动

能否请您谈谈您参与指导的数字遗产项目,并着重介绍其中的几个案例。

庄以仁

我负责的项目主要运用3D扫描以及VR、AR、多点触控(multi touch)等技术,未来还可能引入基于深度学习的3D扫描技术,目标是将现实世界数字化迁移到虚拟环境中,我们的工作重点是将这些前沿技术与叙事展示(Storytelling)有机结合。

向大家介绍目前我在故乡泉州进行的遗产数字化项目,分别是泉州开元寺数字化保护项目和“记忆之锚”,二者均运用了数字技术对文化遗产或老建筑进行建模,将原有场景复刻在虚拟空间中。其中,开元寺项目采用近景摄影测量技术,于2023年11月启动测量工作,并且创新性地采用了众包模式,实现了文化遗产数字化保护的社会化参与。通过这种形式,来自海内外的任何⼈未来都可以成为泉州世界遗产保护和传承的参与者。目前,课题组已经完成了开元寺⼤雄宝殿和拜庭中⽂物的数字三维建模。未来这些3D模型可⽤于构建泉州世界遗产的元宇宙空间,策划数字化展览、VR、AR体验,以及开发⽂创产品等方面,助⼒泉州⽂化遗产保护与传承。

“记忆之锚”是我在宁波工作时就启动的项目,这几年我也将它带到了我的故乡。这是一项基于“记忆”的数据库项目,相较于重大的历史事件或年代久远、高度稀有的物质文化,我认为基于我们每个人的家族历史、城市历史的遗存也是有价值的,尤其是对每个人而言,我们有责任铭记自己的过往。例如,我就以自己和家族的记忆与经历为依据,构建了属于我们家族几代族人的文化遗产数据库。这个项目源于我回国后的寻根之旅,在2021年通过政府和媒体的帮助,找到了家乡的亲人和祖辈遗留下来的点滴印记——祖宅、老照片、石牌匾等,这些就是属于我们家族的“记忆之锚”,并以此为契机促成了分散在新加坡、加拿大、澳大利亚等不同地区亲人的重聚。我和团队运用虚拟现实、混合现实、VR、AR等技术,将家乡的旧物旧时光复刻,海外亲人通过我制作的VR影像再次紧密联系在一起。

图丨泉州开元寺3D模型效果图

图丨“记忆之锚”项目(左右滑动查看图片)

源流运动

结合您在数字技术应用方面的实践经验,能否请您对当前在博物馆及博物馆展览中的数字技术应用进行一个简单的评价?

庄以仁

博物馆最重要的两个东西是文物和观众,博物馆的性质就是保存文物及文物所蕴含的信息。博物馆传达信息的方式试图从机械转变到道具再到实现互动性装置,当数字技术到来时,为博物馆的数字化实践带来了新的维度。由于数字技术的本质是提供更多的信息(nature of digital technology is to provide more information),在博物馆中使用数字技术所承载的信息量当然也较传统的传播媒介更为丰富。并且也可以看到,博物馆中的数字技术也会针对不同数量的观众有所变化。但是就目前的数字技术运用实践来看,并不是所有的博物馆都能很好地使用技术传达信息。

当前博物馆数字技术应用效果不佳的原因可归结为以下三方面:首先,专业人才方面,既深谙文化遗产保护又精通VR、AR、AI等数字技术的复合型团队严重匮乏;其次,技术外包模式存在明显缺陷,由于承包商对文化遗产理解肤浅,致使互动媒体既难以准确传达文化内涵,也无法构建有效的叙事体系;最关键的是,系统设计普遍缺乏用户思维,既未考虑儿童人体工学(如屏幕高度设置)、青少年内容适配度,也忽视了老年群体操作简易性和无障碍设计需求,这种“不以用户为中心”的设计理念,直接制约了数字技术的应用效能。

我们研究团队通过对15省市22个场馆36套数字系统的评估(采用21项观测变量,涵盖互动时长、参与程度、内容质量等维度)发现:尽管展品内容本身具有吸引力,但受制于场馆知名度、展品可见度及技术缺陷等因素,数字系统的实际使用率普遍偏低。这一现象折射出中国博物馆文化技术应用仍处于转型初期的现实——虽然各机构已快速引入交互式3D、VR、AR等新技术,但数字技术尚未得到恰当应用,导致其在文化技术领域的效用受到局限,仍存在显著提升空间。需要说明的是,尽管数字技术的潜力在中国尚未完全释放,但对数字技术的快速接纳与吸收,或将成为未来文化技术取得高度成功发展的关键因素。

图|当前博物馆数字技术应用:福建博物院的西周云雷纹青铜大铙数字互动内容(图片来源于网络)

图|当前博物馆数字技术应用:敦煌研究院参与制作的“数字藏经洞”项目(图片来源于网络)

源流运动

根据您的工作经验,数字技术的运用会改变博物馆工作者的工作内容与流程吗?如果会的话,会发生在哪些层面?

庄以仁

近年来国家一直呼吁对交叉学科的鼓励,只掌握技术或者只掌握历史文物知识,可能是无法处理好数字技术相关工作的。我们现在已经开始投资复合型人才的培养,如果未来这些人才能够进入到博物馆工作,那么我相信也是会为博物馆带来一些新面貌的。

数字技术已在多个方面改变着博物馆的工作流程,目前在博物馆中数字技术的运用更多的是外包形式,如果博物馆还需要培养和投资数字技术的团队,在工作流程的方面一定会有影响。随着AI模型的广泛应用,本来需要很多人员用很多时间做的内容,可能很快就能做好了,博物馆工作者就可以去完成其他任务,工作的内容与流程也会因此发生相应的变化。

首当其冲的是数字化领域(2D与3D技术)。当文物被数字化后,其归档方式、保存与访问途径(例如通过3D模型的交互可视化)仅需依赖数字孪生体即可实现。其次,检索将变得更加便捷,当数字检索成为可能时,建立文物关联、通过关系图谱整合信息将更为高效,从而深化对馆藏品的认知与理解。生成式人工智能(大语言模型LLMs与扩散模型)的整合应用,不仅能提升本馆藏品相关信息的摘要与阐释能力,更能拓展至其他博物馆的关联藏品。这种范式转变正朝着自动化、远程可访问性、互动参与、数据驱动的阐释、知识延展乃至公众教育的方向发展。

图|文物数字化后的展示形式:“一醒惊天下”展览展出的数字孪生后的青铜大立人(图片来源于网络)

源流运动

您刚提到,数字技术会带来较为大量的信息,那么在博物馆运用这些数字技术的时候,是否需要去控制向观众传播的信息量呢?

庄以仁

博物馆中的传统媒介所传递的信息量没有那么多,我们也知道为了方便观众的阅读和理解,说明牌上的文字数量会控制在一定的范围内。如果想要向观众传达更多信息,并让观众更直观地获取信息,我们之前的做法是在旁边加一个电视机,但是电视机是没有办法完成互动的,而数字技术可以。所以说数字技术不仅仅是带来更多、更直观的信息,也实现了人机互动、人与人的互动。

既然数字技术能够在展示更多信息的同时展开互动,博物馆使用数字技术所带来的空间和维度也就更大了。但是正如信息量过少会导致一些问题一样,信息量过载也会产生一些问题,所以我们是需要控制信息量和互动频次的。并且观众对于新技术的运用敏感度比较高,在传递信息的过程中应当尽量减弱他们对技术的感知。譬如一些交互做得很好的装置,会吸引观众尤其是儿童观众的注意力,反而使他们抓取不到博物馆真正想要向观众传达的信息,或者一些过于“新鲜”的技术,只会吸引观众关注技术本身,利用技术进行与博物馆内容无关的娱乐,这就与博物馆的教育功能相背离了。

有时我也会想,博物馆中对于数字技术的应用真的是必需的吗?数字技术也是一种媒介,是一种信息传递的工具,却不是唯一性的,所以在运用数字技术之前,应该首先确保数字技术是一个传达信息的最优解,是满足逻辑的,而不是只为了完成一个KPI。

源流运动

您所说的打造虚拟现实空间,营造使用者的在场感,是否会由于“太过真实”而令观众接收到错误的信息?

庄以仁

为了避免产生这样的问题,一些项目就刻意呈现地比较卡通化一些,让观众知道这些场景是我们再造出来的,不一定是绝对真实的。包括我们也会将不属于那个时代的文物放在场景中,有些观众是能够看出来的,这也能够一定程度上实现博物馆的教育功能,能够促进观众对于某一问题的再思考。

图|基于文化遗产地所搭建起到的虚拟现实空间:CAMLab旗舰项目《建筑之躯:应县木塔》沉浸式数字剧场(图片来源于网络)

源流运动

您前面提到“记忆之锚”(Memory Anchors),那么数字技术在博物馆中的运用能否促进个体记忆的保存、分享与传承?具体体现在哪些方面?

庄以仁

记忆是分散在场景、感觉、以及实物上的,那个带领我们回到记忆中的某些具体、可感知的事物就是记忆之锚,所以记忆是被触发的。我们可以用讲故事的形式去分享记忆,但是那些场景和感觉是没有办法分享的,只能够由观众通过想象建构。但是一旦有了虚拟现实空间的帮助,在讲故事的时候就可以同时分享记忆所在的场景,信息就能够传播地更好。并且数字技术是可以保留的,而由于记忆发生的场景还在,其中保留的信息便也不会蒸发,跟我们真实的记忆发生的场景就没有分别了。

源流运动

数字技术与文化遗产是否存在现代与传统的隔阂?

庄以仁

文化遗产的定义不是固定的,而是可流动和变化的。去贵州采访当地博物馆工作人员的时候,他们就提到现在年轻人对于非遗刺绣会用一些现代工业的原料了。我就觉得这不是把非遗现代化了吗?最终制造出来的物是不是还能够代表非遗文化呢?但后来我会觉得,文化遗产其实是流动的,也不能说只停留在以前的维度,可以发生一些合理的变动。所以我们有时候也不要太传统,科技可以使数字遗产的价值扩增,能够延长文物的寿命,数字技术的储存性与持续性是很强的。数字化的产物虽然没有文物本身的价值,但数字化的东西可以传播得很远,而且可以变形,实际运用的价值会更高。最后当文物的物质实体消亡后,它的价值就迁移到数字化产物上面了。同时,数字技术也能够保留和展示文化遗产中的一些非显性价值与内涵。

源流运动

能否请您结合这些项目,谈一谈未来数字技术在博物馆中还有哪些可以运用之处?

庄以仁

考古学中存在现象学(phenomenology)的说法,我之前做过一个英国巨石阵的项目,如果只看地图的话,我们感受不到过去人类在看到整个巨石景观时的心情,我们需要将自己融入景观之中,才能正确解读过去,站在过去居民曾经站立的地方,以便从他们的视角看世界。所以我们就采用虚拟现实空间去实现对于过去人类的“感同身受”。如果我们想了解某个文化遗产的特征并据此解释一些现象,我们就需要在场。在场的更进一步行为是“参与”,也是我自己负责的宁波博物馆的项目,是把散落在博物馆展厅中的文物用场景串联起来,同时在这些场景中加入信息,用户可以通过扮演场景中的不同角色,获取有关角色的信息。在这个过程中不仅有信息的传播,也有交互行为的发生,也因为使用者身处于场景之中,对技术的运用并不敏感,所以也可以更好地把信息传递给他们。我们在用3D扫描宁波石桥头村古建筑的时候,也会把村子里还在活动的人以及他们的日常生活也扫描进去。我印象比较深的是当时扫描到两位老人家在厨房做饭的画面,很多用户反馈说看到这样的场景,好像就回到以前,好像是他们的爷爷奶奶在厨房做饭一样,应当说我们也是利用数字技术给用户讲了一个故事。

图丨石桥头村厨房及老人做饭场景

源流运动

您如何看待数字技术在博物馆中带来的伦理问题(譬如人工智能的滥用、传播负面价值观与言论等),我们应如何规避?

庄以仁

从理论上讲,3D扫描的寿命是永恒的,但是如果处理扫描的工作者不够有经验,可能会导致一些信息的丢失,这个是需要我们尽量规避的,可归档的质量扫描应尽可能准确。除非具有特殊传播目的的项目,其设计初衷并非完全复原历史原貌,而是通过艺术化的重建手法,向观众传达古代的历史氛围与文化意象。

AI所涉及到的伦理又不一样,大语言模型(LLMs)能够捕捉语言,因此也能捕捉文化、传统以及文化的细微差别。然而,我们现在所接触到的大语言模型,是基于公开信息给出的答案,所以传递的内容也可能会有偏差。再加上根据不同的国家和语言地区,语言模型实际上都会带有“主动性”的偏差——这根据谁构建的人工智能模型而定,随着传播链的延长偏差也会越来越大。所以为什么每个国家需要训练他们自己的AI模型,目的在于保存他们自己的文化和价值观,拥有文化阐释的话语权。那么使用AI模型的过程中,我们也要具备数字素养(digital literacy),去识别信息是否是准确的。AI也是工具和媒介,根据需求去筛选对其应用是否必要,也是我们需要关注的问题。

科幻馆

受访对象

张树玉

“在水一方”科幻馆项目负责人

风语筑副总经理

源流运动

上海奉贤“在水一方”科幻馆于今年7月份正式投入运营以来一直人气火爆,能不能给我们简单介绍一下整个场馆的基本情况和展示的主要内容?

张树玉

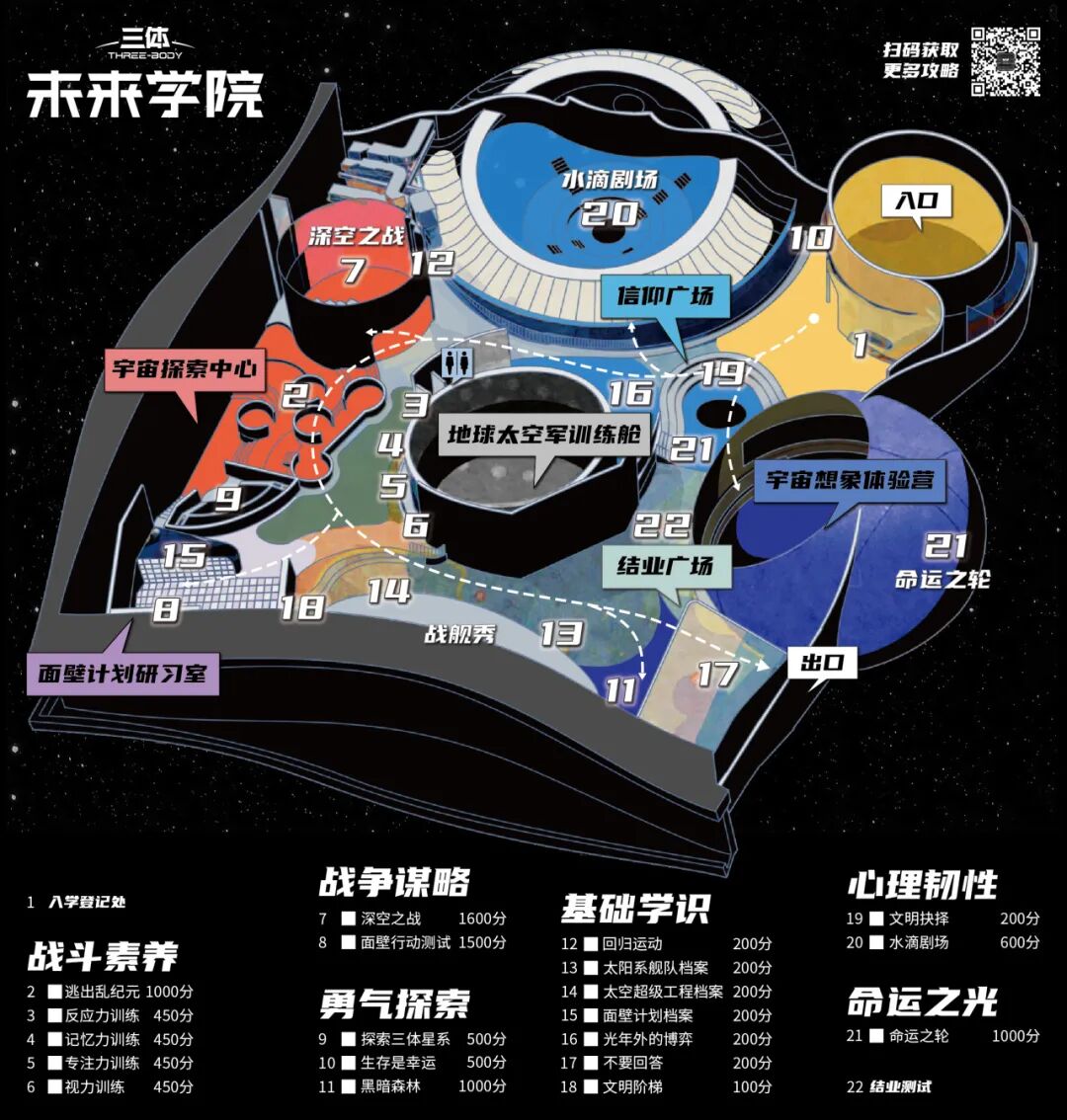

“在水一方”科幻馆位于上海奉贤新城的核心区域——上海之鱼,是奉贤文旅集群的重要组成部分。作为风语筑打造的新文旅标杆项目,科幻馆整体由室外科幻广场、室内主展馆(三体·未来学院)以及科幻主题商业业态构成,意在构筑一个以东方视角定义的“科幻文化群落”。

展馆于2025年7月5日正式投入运营,主展馆核心内容围绕中国自主超级科幻IP《三体》展开,以“三体·未来学院”的游戏思维逻辑进行策展,以三体世界观为蓝本构建主展背景:为了应对未来可能出现的各类宇宙危机,在宇宙中建设新家园延续人类文明,银河系人类创建了“未来学院”,发起增援未来的倡议,所有观展的游客都是增援未来计划中的学员。

全馆整合科技与艺术叙事,比如“水滴剧场”通过机械装置与沉浸光音效模拟末日之战场景,实现感官层面的多维体验;而“深空之战”成为青少年与家庭客群的打卡热点,是最受欢迎的体验展项之一。

此外,馆内还设有“大国重器”“科学种子库”“屋顶科幻花园”“科幻商业群落”等多业态/功能复合空间,持续拓展“科幻+教育+社群”的多元连接。大国重器板块是我们为青少年观众特别设立的科技教育板块,围绕大国重器的科技,打造出一个集科普展览、数字互动与知识传播为一体的“科技展示区”,让科普真正“活”起来。

“科幻商业群落”我们引入了包括首店经济、主题零售、沉浸餐饮等复合业态,不仅完善了“上海之鱼”区域长期缺失的餐饮商业服务,也将科幻内容与消费场景深度融合。

“策展型零售”模块还以“探索-发现-驻留”为设计逻辑,将文创商品销售转化为一次可参与、可感知、可故事化的体验过程,提升了停留时间和复购率。

我们希望,这不仅是一个展览场所,更是一个承载公众未来想象力与科技教育功能的文化实验平台。

图丨在水一方科幻馆外观

图丨三体·未来学院

图丨水滴剧场

图丨自然选择号战舰

图丨大国重器展区

图丨科幻商业群落-WHY FOR饮料

图丨科幻商业群落-蘑欢云南铜锅米线

图丨科幻商业群落-Halley Park西餐厅

图丨策展型零售空间-火星基地科幻文创商店

源流运动

相比传统意义上的文博场馆和科技馆,“在水一方”科幻馆在主题打造、场景体验、科技赋能等方面有哪些创新点?虚拟现实、增强现实等技术手段在展陈中的运用为场馆运营带来了哪些优势?

张树玉

“在水一方”科幻馆的核心思路,是以“数字技术+游戏逻辑”重构传统文化空间的体验方式。相较于传统博物馆或科技馆以文献、静态展陈和观看互动为主的模式,我们选择以“场景叙事驱动”和“技术沉浸赋能”的方式进行构建。

技术层面,我们在多个展区运用了VR、AR、AI生成、感应识别、实时渲染等前沿互动技术。我们采用的是游戏化+数据化的运营思维,全馆统一使用 RFID手环系统,观众进入后绑定身份,即可在各个展项中留下游玩记录。

每个体验展项都有成绩、分数反馈,观众在完成所有任务后,可结算生成一份专属的“三体·未来学院成绩报告”,包括参与次数、训练时长、得分排行、各维度的能力分析等;在馆内还可实时查看自己的排名,与其他玩家互动挑战,提升复访和分享的动力。

这种机制让科幻不再是“看”的内容,而是“玩”出来的体验。同时我们在任务设计中融入科学原理、科幻设定和现实议题,引导参与者思考人类未来的可能性。观众不再是被动接受知识的参观者,而是主动推进剧情的“玩家”。积分系统、任务挑战、互动解锁等机制贯穿整个展线,不仅提升了用户粘性,也在无形中完成了知识的吸收与转化。

这种全新的“体验型展览叙事”在实际运营中也取得良好反馈——开业第一周末门票售罄,热门项目体验人次持续增长,充分验证了技术赋能与观众行为之间的积极联动。

图丨三体·未来学院任务卡

图丨入学登记处登录信息,激活RFID手环

图丨结算排名界面

图丨展馆现场

源流运动

您刚刚提到,场馆引入了中国科幻IP《三体》,请问在数字化体验的场景架构下,如何即完成展览的内容叙事又达到传播普及科技知识的目的?

张树玉

科幻所探讨的,始终是全人类共同面对的命题:在充满巨变的世界中,人类的困境与未来。科幻主题是整个空间设计、内容策划和运营逻辑的底层方法论,它作为想象力驱动的核心引擎,驱动场馆每一个角落的设计与内容。

《三体》作为中国最具世界影响力的科幻IP,其核心价值不止于文学,更在于激发公众对宇宙、科技与文明未来的深入思考。我们在展馆的策展与内容开发中,并未简单“搬用”原著故事,而是立足于其背后的思想和价值观体系,进行故事和空间的再创造,并贯穿整个场馆布局。这不仅体现在视觉上,更在互动方式、知识线索和情绪节奏中构建起完整体验。

三体·未来学院作为“在水一方”科幻馆的主展馆,以“文明抉择”“黑暗森林法则”“末日之战”等概念为线索,将复杂的宇宙科学命题转化为可视、可感、可探索的空间节点。例如,水滴“降维打击”的场景,通过机械装置、纱幕投影和空间光影音效设计得以具象化展现,使得观众能从视觉和感官层面对宇宙文明的存续有深度的感受,使得三体IP不仅作为情节载体,更成为科幻科普教育的桥梁。

另外,在数字体验方面,全馆统一使用RFID手环打通所有互动展项的数据系统,形成社交分享机制。这种机制既加强了“科幻世界中的个体旅程”这一主题,又推动观众以主动者身份参与,而非旁观者。

所以,在“在水一方”的设计里,科幻不是浮于表面的炫酷视觉,而是穿越视觉、结构、交互、运营、乃至思维方式的一种方法学。我们想建构的是一个“可被体验、可被触发、可被认同”的真实未来场域。

图丨不要回答

图丨水滴剧场末日之战

图丨深空之战

源流运动

“消失的法老”“风起洛阳”“永恒的巴黎圣母院”等VR元宇宙展览用“科技+文化”为观众打造了一种身临其境的全新观展体验。作为一个科技类场馆,游戏化的体验方式能否为科普教育带来正向反馈?您是如何打造“科幻+科普”沉浸式课堂的?

张树玉

我们始终认为,科技教育不应仅限于知识的传授,而应激发兴趣、引导思考与情感连接。在此基础上,我们开发了“游戏化机制”观展的运营模型,将科普教育场景重构为互动、任务、探索构成的参与式系统。

我们也在进行多样化社群运营尝试,包括与八大美院、科技高校、科研机构及科技文创龙头企业联合开展的“科学种子塔”,提供科研资金扶持,共创孵化科技艺术的创作,同时支持展览落地亮相;还有为三体粉丝组织“三体·未来学院实验班”专属福利活动等。

开馆一个月,我们已经举办了“建筑师圆桌”“科幻短剧论坛”“产业论坛”“夏日乐队演出”等多样内容活动,以形成“内容+空间+社群”的长期连接。

本质上,游戏化不是降低门槛,而是重构学习路径,使科普教育更加自然、有趣、有效。我们希望未来能够在“水滴剧场”“观星台”等空间中,引入“科幻故事+动手实验+场景演绎”的复合模式,让青少年群体在“角色扮演”中探索科技与宇宙的关系。“在水一方”致力于成为激发青年科学想象力的土壤,同时构建一个人人可参与、共创未来的开放场域。

图丨太空军战斗素养训练

图丨三体·未来学院实验班

图丨NPC带队,实验班学员战舰近距离拍照

图丨科幻短剧论坛现场

图丨夏日室内音乐会

博物馆

受访对象

张莅坤

现任南京博物院图书信息部主任、中国博物馆协会博物馆数智化专委会秘书长

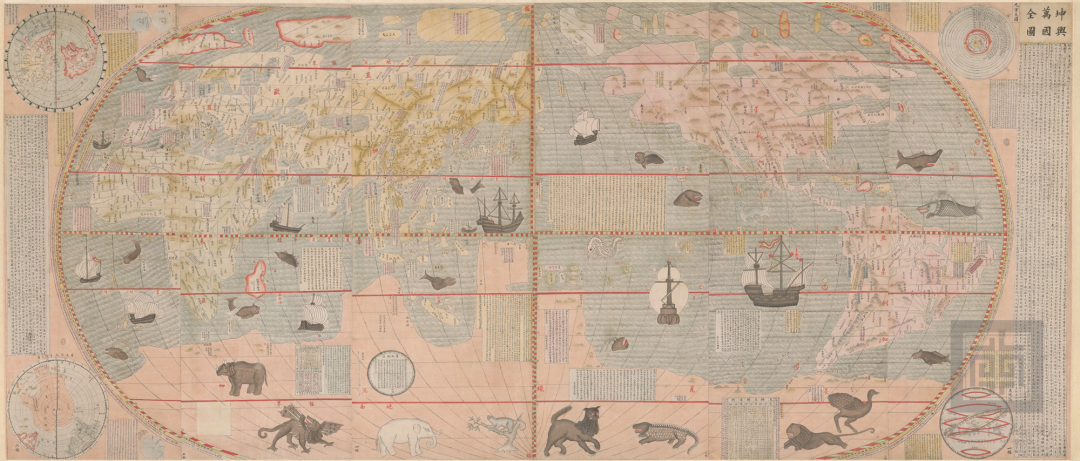

主持“物华天宝——数字文物之美”项目,策展扬州中国大运河博物馆“运河上的舟楫”数字沉浸式展览,作为主创之一策划“观天下·坤舆万国全图”VR大空间沉浸式展览

源流运动

刚刚体验过《观天下·坤舆万国全图》VR大空间沉浸式展览,那就从这个大展开始聊聊吧。请您先介绍一下这个展览的基本情况并谈谈最初的策展设想。

张莅坤

“观天下·坤舆万国全图” 虚拟现实VR大空间数字沉浸式展是南京博物院主动下场、全额投资、自主策划、自主运营的原创 VR 大空间沉浸式展览。最初选择《坤舆万国全图》作为主题,主要是考虑到这是一件南博非常独特的珍贵馆藏。《坤舆万国全图》彩色摹绘本绘制于明代万历年间(1608 年),距今已有 400 多年历史,是现存最早、最完整、内容最丰富的中文版世界地图。这幅图是由意大利传教士利玛窦与明代学者李之藻共同绘制,这幅巨作不仅打破了中国人“天圆地方”的固有认知还开启了国人放眼世界的全球视野。除椭圆形世界地图外,还囊括九重天图、天地仪图、日月蚀图等天文图,以及散布在大洲大洋中的10艘船只和23头动物图等。

这幅图存在展览休眠期,不能一直展出,我们就决定用VR展这样的技术手段来代替。从去年七月开始筹备设计,历经九个月的酝酿和前期准备,真正的制作时常大约三个月,今年七月开展。目前我们还在优化、迭代,现在呈现在观众面前的是一个30分钟左右的戴VR头显在空间内自由走动LBE探索式体验。

博物馆原创的VR大展非常少,无论是对于博物馆管理还是我们策展团队来说,引进展览都会比原创简单很多。但我们坚持原创,从所有的策展大纲、脚本内容,每一个关卡的故事、互动环节设计,到数字文物资产的扫描和生产等,都是策展团队来主导,而展览制作方团队更多是从技术手段上协助我们。坚持原创一方面是考虑到控制知识产权,保护文物数据,第二是希望商业行为的最小介入能带来更严肃的博物馆数字沉浸式作品。现在市面上的VR大空间展更多是商业模式主导,这样很难避免泛娱乐化现象——对历史考证的不严谨,一定不符合博物馆的根本目标。我认为,VR展应该以内容为本,形式相辅,才能创造出真正属于展览的“沉浸”氛围,让观众正确地观“虚”感“实”,自然而然地从中获取展览传达的历史信息和文化内涵。如果偏离了本心,展览就会成为形式大于内容的数字秀场,一看就过的“嘉年华”。所以,我们想做的VR展览是高度克制娱乐化成分,同时数字视觉效果不弱的,我想这也是对文化定力的一种考验。

运营方面,暑期人流量较大,运营工作人员在后台可以实时跟踪每一个观众的行动,根据现场情况调整预案,依托这套系统现在我们的坪效能够达到一天最高两千一百人,每三分钟一批观众,7月10日-8月31日,暑期运营46天,为超7.5万位观众带来了震撼的视觉体验,感受了这场文化盛宴,这是行业运营奇迹般的运营数据。

图丨坤舆万国全图(来源:南京博物院官网)

图丨坤宇万国全图VR展观众佩戴头显体验现场

源流运动

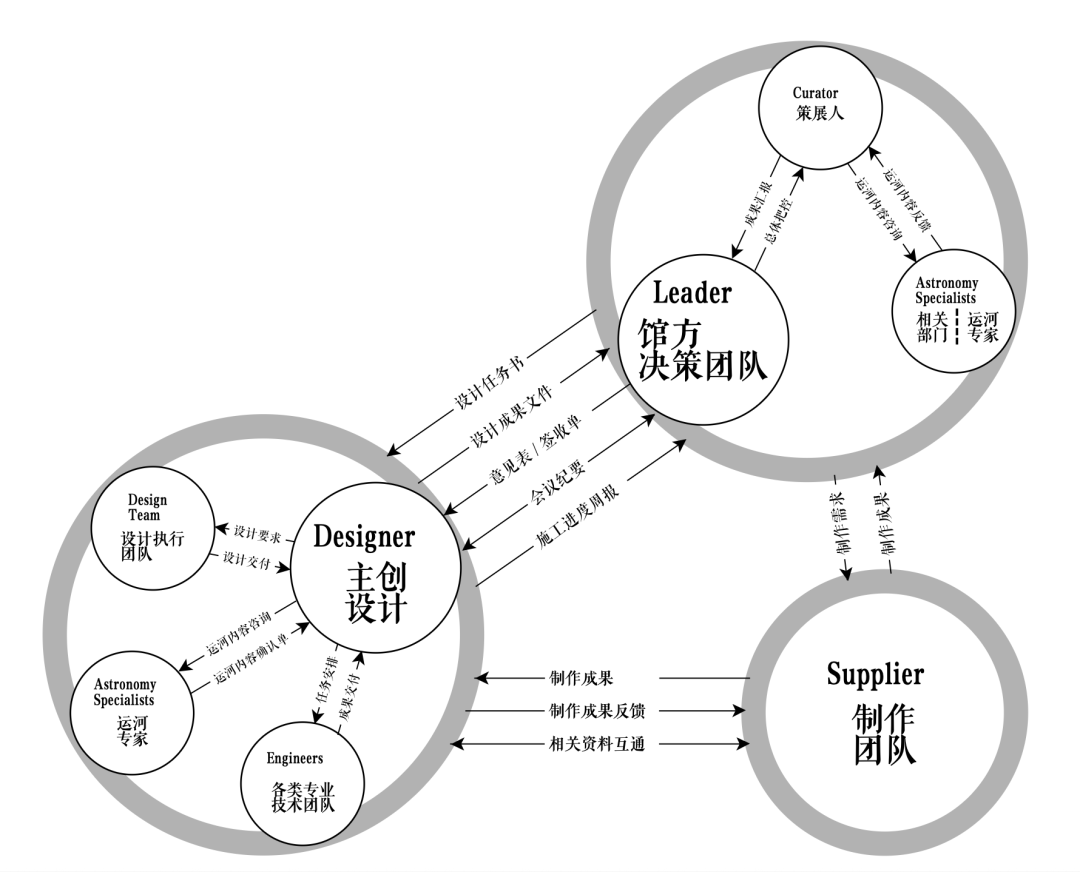

您刚才提到了原创,很好奇写VR展览的大纲和写普通的展览大纲有什么不同?这个展的策展似乎需要由很多不同背景的人一起完成,你们的团队协作机制是怎样的,有哪些成员,彼此怎么分工?

张莅坤

这两个问题都得从我们南博的“策展人制度”开始谈起,南京博物院的策展人制度是“策展人+一个团队”构建。策展人团队之一来自陈列展览部,以此应对传统博物馆展览策划方式开展VR数字展策划;另一策展人来自信息部门,负责解决的数字技术应用适配问题;我们还有负责运营、宣传、文创的策展人团队在其中共同协作,成为一个策展团队整体。策展团队将陈列展览与数字技术合理融合在一起,互相配合、融合并构建出一个不可分割的数字展览整体。一个团队由内外两部分构成:内部涉及陈列展览部、图书信息部、艺术研究所、典藏部、文创部和办公室等馆内部门的广泛参与。外部由设计制作公司、专家组、具有相关馆藏的博物馆、文献资料单位等共同构成。内外所有资源在保密和授权的基础上合理共享共建。在这样的情况下,策展团队的身份相当于一个院级总协调人,调动了院内各个业务部门和外单位的相关资源。

从我个人的角度来看,博物馆信息团队承担的工作是翻译:将策展团队文史类、展览策划老师负责写出的基于深厚研究基础的传统展览大纲进一步做技术的分解,协调大纲内容以怎样的技术形式和设备设施呈现,以信息化系统辅助提升运营效能。多业务达成一致以后再和制作公司的技术团队一起碰撞,不断修正。我认为技术部门应该做的就是最大限度保障展示内容和技术实现之间的最小偏差。

另一方面,为了保证展览尽量严谨,观众在VR里看到的每一个人物细节,每一个动物形象,包括现已不存的南京大报恩寺塔的复原、郑和宝船的复现,都是由数字资产/展览团队共同协作采集的数据做基础支撑的。

数字资产大概可以分为文物孪生、遗址复现和人物还原三个部分。首先要对“坤舆万国全图”原图进行仔细研读并结合大量的文献检索来确定讲这个故事的内涵和方式,厘清需要纳入框架的同期文物。文物孪生主要使用三维扫描这项技术,南京博物院的馆藏部分主要依托“物华天宝—数字文物之美”项目,精选其中一批明代精品文物,也有其他博物馆的明代相关文物作为补充。遗址复现是根据文献和古画等对VR中出现的一些现实中已经消失不实际存在的遗址或场景做数字复原。而复原历史人物角色的时候,我们会关注到人物所穿戴的衣服和饰品等非常细微还原的层面,力求与文献材料对应。即使是VR展,我们还是认为“物”为博物馆之源,“教育”为博物馆之本,从“物”到“精神”的传达是博物馆展览的神髓,是博物馆最重要的文化产品,能够体现出博物馆为社会“图智识之增进”的核心社会责任。

图丨数字化合作模式图示(张莅坤绘)

图丨展览中部分场景重现(张莅坤提供)

源流运动

您刚才也提到了“物华天宝—数字文物之美”项目,在南京博物院的展厅里也有相关数字三维文物展现,这个项目对VR展主要的帮助体现在哪些方面呢?可以讲讲具体的理念和呈现方法吗?

张莅坤“物华天宝——数字文物之美” IP项目是以文物本体为核心,融合可移动文物,包括百件院藏精品,与不可移动文物,包括南博 “老大殿”、 南京地区南朝石刻等,完成 94 套共143件文物的三维高精度数字化孪生。现阶段呈现方式是在展厅公共空间设置有裸眼3D+多点触摸互动魔方装置,同时南博的官网、小程序也有交互性比较强的可视化知识图谱供观众互动访问。

项目的本质是基于文物研究的数字化知识体系构建和结构化知识数据库的建设。数字技术的发展确实加速了文物“可视化”进程,使其外观形态与物质结构得以被高保真记录、呈现与传播。但随着数字化工作的深入,“重采集、轻利用”“重技术、轻内容”的问题日益突出,大量数字资源陷入“有数据而无内容、可视而不可用”的困境。大多数文物数字化成果仍停留在图像采集、三维建模和基础著录等技术采集阶段,内容多聚焦于文物表层物理信息的还原与记录,缺乏深层次的语义标注、结构化知识构建及面向具体场景的应用设计,导致数字资源难以有效转化为学术研究、展览展示、公众教育、文化创意等领域的再利用资源。南博的数字技术与数字化理念一直都秉持研究导向的“物本位”理念,采取“一物一策”的数字化采集与数据管理,协助文物研究的专家学者们进行文物知识研究与文物叙事解读。由此,研究人员从单件文物相关史料文献切入,选择不同研究视角对文物剖析,从其结构、纹理、纹样、历史故事、工艺、发展、同类型文物传承与沿革等多方面方面进行深度解析,技术团队同步进行图形化拆分、描绘,形成一套完善的文物知识体系数据库和文物知识图谱。

在此基础上,基于分众化展示服务场景,我们的知识图谱,也就是这一套知识型数据库可以形成多种技术融合的数字化展示方式,也可以应用于不同的展览空间和公共空间中,通过线上线下平台多终端多场景适配,最终可以实现“让文物活起来”。

依托这个项目所积累的海量数据和建构的知识图谱,在构建坤舆万国全图虚拟 VR 数字世界的过程中, 我们大量应用了文物的高精度扫描三维数据。通过对原始数据进行减面、贴图优化等处理,在性能边界内尽可能地展示文物的细节特征,通过三维引擎以数字文物的组合重现,为观众呈现出 “原汁原味” 的明代置景氛围。

图丨物华天宝南京博物院网站截图

图丨物华天宝知识体系分解图示(张莅坤提供)

图丨物华天宝南京博物院网站知识图谱示例

源流运动

在这样的情况下,数字技术实现了闭环,馆藏文物的数字化积累不仅直接帮助了VR展览的筹备与展示,也在网站和展厅中以不同的方式呈现,您在最初进行三维扫描时设想过这样的结果吗?这是您最开始的目标吗?

张莅坤

我一直主张,博物馆馆藏文物的数字化在做之前必须要论证其必要性。数字技术服务的是促进博物馆从“物本位”到“人为本”的展示演进,因此数字展示系统不能孤立存在,如果一件文物是可以展示清楚本体的,就没有必要在旁边放一个屏幕让它只是简单动起来。上海博物馆原信息中心主任刘健老师说过,“所谓“让文物活起来”,并不简单地等同于让文物动起来,不是几张图片、一段文字就能完成,也不是简单地让一张画从平面变立体并有动态展示即可,其背后应该有一个知识体系的支撑。”这从一开始就是我们的目标。馆藏文物数字化的采集在前期的投入很多,很难在短时间内见到成效,因此必须怀有一些长期主义精神。我认为我们现在做的是智慧化建设,在融入了知识图谱和数字人文之后,可以形成基于数字环境下的博物馆研究和展示的新路径。这样一来,智慧化建设就可以高效整合原有的博物馆研究的数据资源,打破研究与展示的壁垒,形成知识生产的和服务的新范式:以知识传导为目标,以数据呈现为手段,引导观众探索、参与,自主学习、自我发现、自行获得。同时,它也拓展了传统展示的外延,提供了由被动观看向主动探求转换的使用博物馆新方式,服务于文物研究、展览展示的同时也能够服务于多种类别观众,数字文物更可以“以数见物”进学校、进社区,这是经过持续不断高质量数据集的累积和数字活化利用才能体现出“守正创新”的博物馆数字作品的。

源流运动

当前智慧化系统不断更新发展,您认为现在的博物馆数字化展示需要警惕哪些问题?在多年的实践中,您都总结了哪些经验?

张莅坤

回到刚刚我的观点,我认为数字技术必须服务于“物”和“人”,其实我认为服务于“人”主要指的是通过展览服务于观众的情绪。人的生物性决定了显眼的数字屏幕比文物更吸引眼球的注意力,所以展厅中的数字技术应用必须克制,不然观众就会被五光十色的数字化吸引了视线,截断了观展叙事线,观展的情绪也会因此中断。我参与了扬州中国大运河博物馆的沉浸式数字展览设计,大运河博物馆在建造之初面临博物馆空间大但文物少的显著困境,在建馆之时数字技术就成为了一个必选而非可选。在这样的情况下,怎样让数字技术更好地融入展览而不显得突兀或喧宾夺主就成为了策展人与技术团队最关心的问题。所以在中运博你们可以看到,一般展厅里的数字展项我们都是单独找了一个动线上可选的隐蔽空间来作为实体展览的补充。在有限且成熟的数字技术运用中,我还希望观众能看得懂、看得清,也就意味着提供的知识必须是简化过的易懂且正确信息。我认为要警惕“技术崇拜”陷阱,坚持内容为王,在观众走出博物馆时,能够记住一些历史知识,认知一些文物解读就很好。

根本上来说,我认为博物馆应该以内容为核心,以技术为工具,以运营为纽带,构建自主可控的数字文化展示与传播新生态。将数字技术作为展览的补充而非主体,去做一些“物”无法做到的事情,从“技术炫技”回归“文化阐释”的博物馆之本。同时,在数字化时代, 博物馆的日常运营和公众服务模式也发生了深刻变革 从观众进入博物馆开始,到在馆内参观、参与互动活动 再到离馆后的反馈评价,每一个环节都会产生大量的数据,这些数据涵盖了观众的年龄、性别、地域、参观时间、参观路线、停留时长、兴趣偏好等多维度信息。博物馆需对积累的观众数据进行深度剖析和价值挖掘,精准把握观众的需求和行为模式,为优化管理决策提供可靠依据,进而提升观众的参观体验。

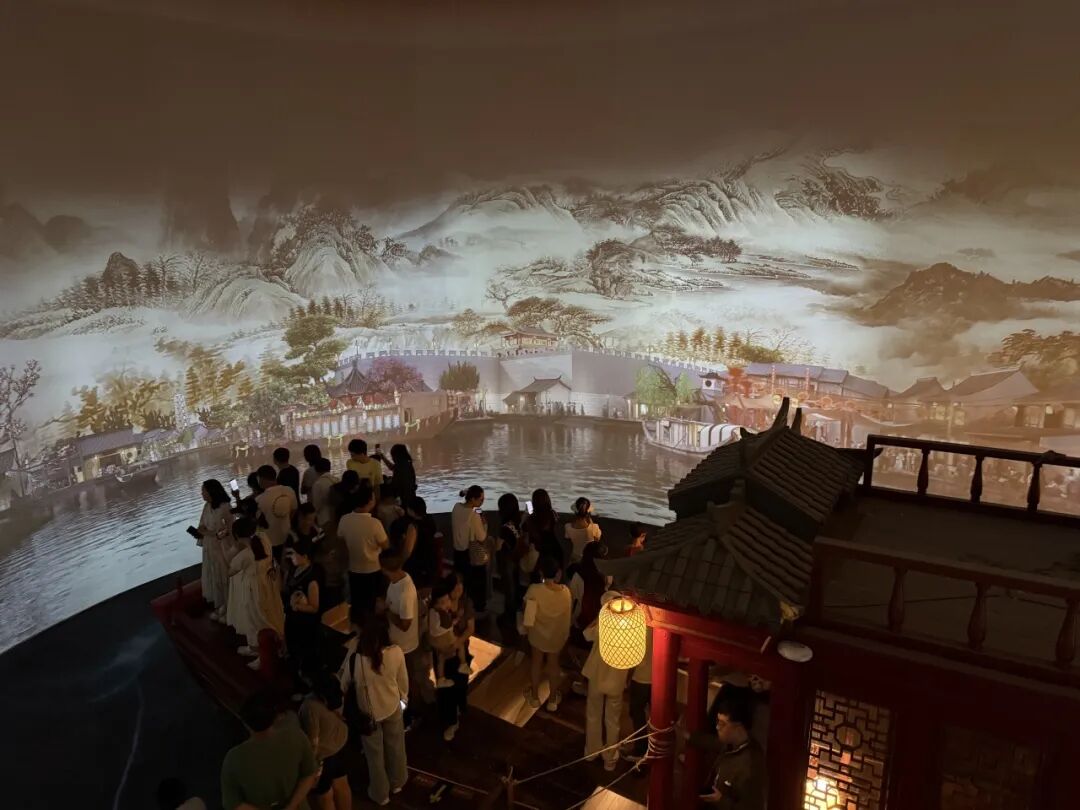

图丨运河上的舟楫展中观众站在沙飞船甲板上体验