重庆市九龙坡区冬笋坝遗址开展第七次考古发掘工作

为配合成渝铁路重庆站至江津站段改造工程实施文物保护工作,重庆市文物考古研究院于2020年在建设征地区开展文物调查勘探,发现冬笋坝遗址部分埋藏堆积位于工程建设征地区内。

2025年8月,随着建设征地区部分征地拆迁工作的推进,考古工作也紧随开展。在取得文物行政部门批准后,重庆市文物考古研究院开启了冬笋坝遗址的第七次考古发掘。

既往工作

冬笋坝遗址,在第三次全国文物普查中,登录名称为“巴人船棺遗址”。该“巴人船棺遗址”体现了此遗址的两个重要属性,一是其文化属性为巴文化;二是既往研究认为船棺最具标识性,彰显它在巴文化研究领域的重要地位。

遗址因位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇冬笋坝故得名“冬笋坝遗址”,现为九龙坡区级文物保护单位。遗址位于长江左岸的三级阶地之上,东面俯瞰长江,紧挨成渝铁路,地势西高东低,呈倾斜坡状分布。冬笋坝遗址是长江上游地区的重要古遗址,遗址主体为战国至西汉的巴文化遗存,是我国最早确认并发掘的巴文化遗址,具有开创性意义。

巴人船棺遗址位置示意图

1954年、1955年、1957年,西南博物院、四川省文管会等单位对该遗址进行了四次考古发掘,共清理战国至汉代墓葬81座,出土各类器物2223件(套),对探索川渝地区巴文化特征与演变具有不可替代的重要价值。

1954年冬笋坝遗址考古发掘现场

为推动“川渝地区巴蜀文明进程研究”考古中国重大项目的在渝实施,2020年9月上旬至2021年1月底,重庆市文化遗产研究院(现为重庆市文物考古研究院)、九龙坡区文物管理所组成联合考古队,对冬笋坝遗址开展了主动性考古发掘,这是继西南博物院等单位20世纪50年代进行抢救性考古发掘后,在近70年的时间里,首次对冬笋坝遗址展开科学且系统的考古与深入研究,其意义非凡。此次发掘共清理战国晚期至汉代墓葬36座,出土各类器物460余件(套),其中重庆首次发现了巴文化竹编制物品。2023年8月,开展了第六次考古发掘,共清理战国晚期至汉代墓葬17座,出土各类器物210余件(套)。

需指出的是,2020年发掘清理的M88与20世纪50年代发掘清理的M12并排而葬,一方面展现了晚期巴文化男女异穴并葬墓的考古材料,更为奇妙的是链接了跨越近70年的两次考古工作。2020年冬笋坝遗址考古发掘现场负责人代玉彪研究指出:“有了它,我们就找到了既往发掘的坐标,就可以将这次考古发掘以及后续的考古发掘与既往的考古发掘综合起来研究,如前所述,88号墓葬、12号墓葬这组墓葬为男女异穴并葬墓也是基于此,这对于既往考古发掘的再发现和再认识无疑是非常重要的。”

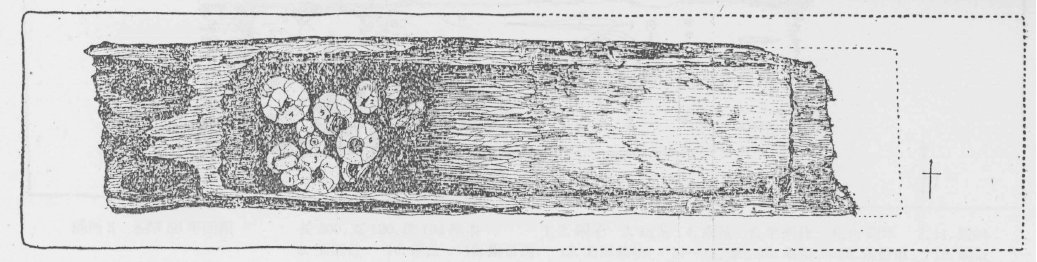

冬笋坝遗址20世纪50年代发掘船棺葬M12

2020年冬笋坝遗址考古发掘现场全景

2020年考古发掘清理的船棺墓葬M88

2020考古发掘清理的M88与20世纪50年代发掘的M12位置关系(上为M88、下为M12)

这六次考古发掘不仅为研究晚期巴文化内涵及其融入汉文化的历史进程提供了考古实证,也为研究嘉陵江流域及渝西巴文化船棺葬族属提供了新的资料。2021年5月,九龙坡区冬笋坝遗址荣获重庆市“十三五”期间重大考古发现。

重庆市“十三五”期间重大考古发现荣誉证书

考古发现

2025年8月,随着成渝铁路重庆站至江津站段改造工程象鼻嘴地点征地拆迁完成,考古工作也随即开展。象鼻嘴地点位于冬笋坝地理单元的东北缘,北邻汇入长江的溪河,东面紧邻成渝铁路,南面是工程建设待拆迁的现代房屋,西面与食品厂相邻。西北相邻的植被地曾是2023年冬笋坝遗址主动考古发掘区。

考古工作首先对象鼻嘴地点的地下文物分布情况进行确认,开展了地表植被清除、断坎剖面清理、探沟解剖、考古钻探等工作,迅速发现了暴露于断坎剖面的土坑墓埋藏迹象。墓葬位于象鼻嘴地点南段,暴露墓葬中发现陶器遗物,北段则无墓葬发现。

冬笋坝遗址象鼻嘴地点发掘前地貌

基于前期考古工作成果,考古工作队针对暴露墓葬区域布设了10×10米探方1个,探方编号为2025JTBT1(以下简称T1)。后来的工作表明,前期在断坎剖面发现土坑墓形制结构所剩无几。墓葬都是东西向、垂直于长江的长方形竖穴土坑墓,宽度在1米左右。一座墓残留西壁,清理时已无随葬品;另一座墓残留西部少许结构,出土随葬品6件,均为陶器,包括陶豆、圜底陶罐等。

在T1西北角,揭露了平面形制完整的土坑墓一座。为确保遗迹揭露的完整性,T1西面、北面进行扩方,该土坑墓也真容毕露。这座土坑墓编号M146,接续了冬笋坝遗址自20世纪50年代以来发现的墓葬编号,体现了冬笋坝遗址考古工作的前后延续、继承,当然也便于冬笋坝遗址的整体研究。

M146全景俯视照

M146器物局部照1(铜甑、釜、鍪、盘,陶盘、罐)

M146器物局部照2(铜甑、釜)

M146器物局部照3(陶罐)

M146器物局部照4(铜盘)

M146器物局部照5(漆盘)

M146器物局部照6(铜钺)

M146是冬笋坝遗址最新的墓葬编号,墓向85°。墓口平面呈长方形,西高东低,长3.6、宽2.4米,墓现深0.24~0.54米。有熟土二层台,二层台距离墓葬开口层面0.05~0.1米。墓壁加工规整,壁面较直,墓底平整。墓室内填土为黄褐色的五花土,墓底与四壁有一层青膏泥。墓坑中部,随葬品底下有黑色朽木痕一层,应为葬具。

墓室底部发现随葬品共计26件,有铜器5件、陶器18件、漆器3件,陶器数量最多,有釜、罐、钵、盘等器型,多为红褐色或灰色粗陶;铜器有铜甑、铜釜、铜鍪、铜盘及铜钺,器薄,损毁严重;漆痕均为红褐色,其中一处可辨器型为盘。

通过2020年至2023年两次主动性考古发掘,考古工人对于冬笋坝遗址的墓葬、出土遗物就较为熟稔。也得益于此,M146尽管出土陶器、铜器一如往前的薄碎,但其出土保护、运装等需考古工人辅助的工作却显从容。

在发掘工作期间,考古工作队还采集到铜矛1件。发现地距离象鼻嘴地点约500米,已不在本次成渝铁路重庆站段至江津段改造工程征地区内。2020年底,时隔近70年后,冬笋坝遗址再次开启了考古发掘。面对这么长的时间,冬笋坝遗址现状又是如何,当时考古工作队对冬笋坝遗址既往工作以及相关文物线索进行了仔细地调查和梳理。

在《冬笋坝遗址考古琐记》中,“政府大楼前的广场台阶旁的桂花树下”“罐头厂修礼堂挖地基”中、“房前便道”“罐头厂运输队职工宿舍区域南侧、东侧”“老区公所附近”等多个地点都有文物线索传出。再加上两次主动发掘地点、本次象鼻嘴地点的发现,清晰地展现出冬笋坝遗址的分布规模。通过在地图上勾勒,初步分析其分布面积跨10万平方米。

结语

随着成渝铁路重庆站至江津站段改造工程的启动与推进,象鼻嘴地点南部现代房屋下的考古工作也将随即展开。因此,冬笋坝遗址已启动第七次考古发掘,然而此次配合工程建设进行的考古工作目前尚未结束。文物保护部门将与工程建设方保持密切沟通,全力配合基本建设过程中的文物保护工作。

第七次考古发掘至今已告一段落。通过对象鼻嘴地点发现的墓葬分布及其内涵的深入研究,我们对冬笋坝遗址的规模有了更为全面的认识,同时也为该遗址的保护与利用提供了新的考古实物依据。2020年冬笋坝遗址发掘之后,开展了“巴风烈烈冬笋坝——巴人遗址考古成果展”,埋藏在地下的文物以鲜活的姿态走入到社会大众的生活,展示了古老巴文化的魅力。相信随着冬笋坝遗址考古工作的继续开展,更多考古成果的涌现,对于遗址的保护和利用也将起到积极地推动作用,让冬笋坝遗址这一珍贵的历史文化遗产得以长久地保存和传承。

参考资料:

[1] 代玉彪:《冬笋坝遗址考古琐记》(上、下),“重庆考古”公众号2022年5月24日、31日发。

[2] 四川省博物馆编:《四川船棺葬发掘报告》,北京:文物出版社,1960年。

[3] 九龙坡文旅:《冬笋坝遗址:揭开两千多年“巴人”面纱》,“九龙坡文旅”公众号2022年3月25日发。

[4] 代玉彪 白九江 范鹏:《巴文化融入汉文化进程的考古实证——重庆冬笋坝遗址考古发掘取得重要收获》,《中国文物报》2021年12月3日第008版。