青海都兰热水2018血渭一号墓出土纺织品初探

导读:本文整理青海都兰2018血渭一号墓出土863件纺织品,分析其种类、工艺及文化内涵。织物类型涵盖绢、绮、锦、罗、绫、纱、䌷、斑布八类,涉及纺织装饰工艺织造、彩绘、泥金、刺绣、染缬、拼贴六种。图案元素可分为植物、动物、几何三类,可见狮、虎、飞鸟、腾龙、葡萄、卷草等,融合中原元素与西域特征,反映了吐蕃时期丝路多元文化交融。结合植物考古测年研究成果,判断该墓葬出土扎经染色织物应为迄今为止发现最早,具有明确历史背景的实证资料。该墓葬出土纺织品为唐代丝绸之路物质文化交流提供了新证据。

2018—2020年,经国家文物局批准,由中国社会科学院考古研究所和青海省文物考古研究所组成联合考古队,对2018血渭一号墓(2018DRXM1)进行了考古发掘。2018血渭一号墓位于东经98°18′43″、北纬36°10′14″,察汗乌苏河北岸,西距血渭一号墓400余米。墓葬背山面河,地势北高南低。2019年、2020年该联合考古队对热水遗址群周边的鲁丝沟、考肖图等地进行区域考古勘查,发现有城址、佛寺、墓地等相关遗存。2020年继续发掘墓圹填土及墓室,清理了墓道、墓圹、殉牲坑、照墙、甬道、墓门、墓室等。在发掘该墓葬北一墓室、北二墓室过程中,距墓底1.5米处先后发现大量纺织品。2021年11月初,已完成四个侧室出土纺织品现场应急保护工作。共清理出土纺织品残片863片,并对其编号,共编有697个临时序号。2023年底,完成实验室科学修复,共编183号。

青海都兰热水2018血渭一号墓(2018DRXM1)出土纺织品数量之多、品种之全、图案之美、技艺之精,均属罕见,并且不乏新的发现,带来新的启示,具有重要的学术价值。本文对这批丝织品文物的种类、图案、装饰工艺以及相关问题作初步探讨,以求教于学界。

一、出土织物基本情况

按照出土纺织品种类可分为八种,分别为绢、绮、锦、罗、绫、纱、䌷、斑布。

(一)绢

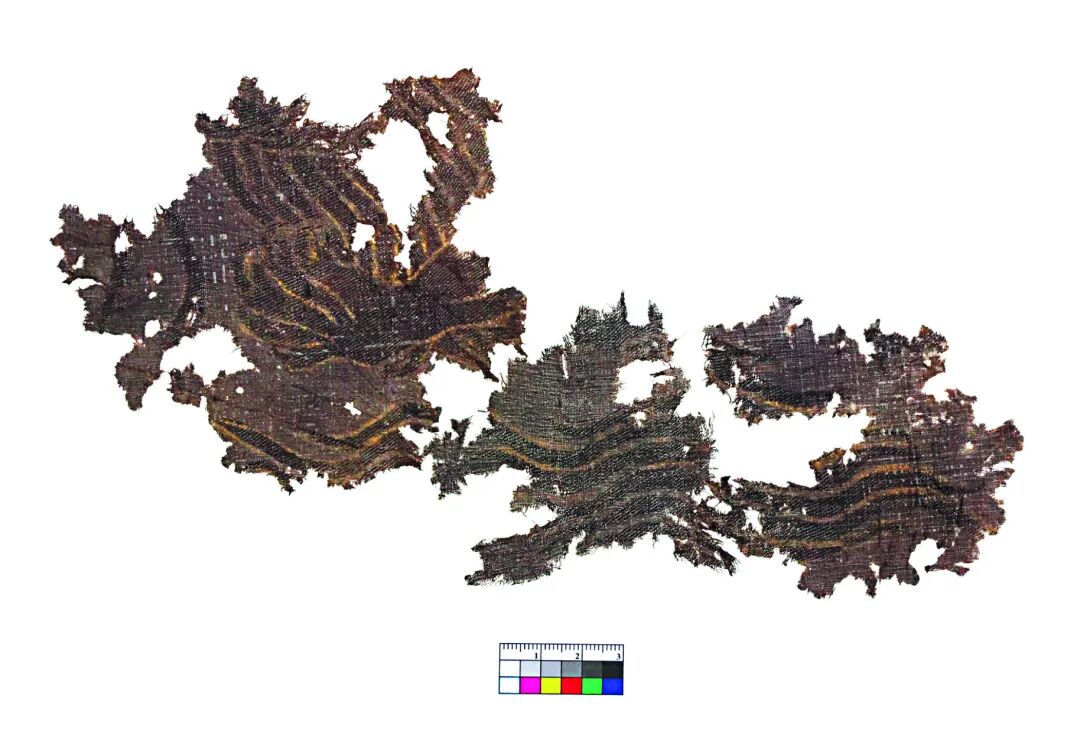

共出土绢42件。按照图案类型可划分为动物、植物、几何纹类。涉及图案元素有虎、花树、朵花等,颜色有红、绿、褐、土黄等。代表性文物有泥金绘花树老虎纹绢(文物编号:2018XW1N122)(图1)、土黄色平纹绢残片(文物编号:2018XW1N2)(图2)。

图1 泥金绘花树老虎纹绢(文物编号:2018XW1N122)

图2 土黄色平纹绢残片(文物编号:2018XW1N2)

(二)绮

共出土绮98件。绮是平纹地起斜纹显花的丝织物,颜色涵盖红、草绿、褐、土黄等,图案类型可分为动物、植物、几何纹三类,能辨识龙、兽、葡萄、云纹等元素。代表性文物有双联珠对龙纹绮(文物编号:2018XW1N83)(图3),深褐色对兽联珠纹暗花绮残片(文物编号:2018XW1N34)(图4),褐地云兽纹泥金绘绮(文物编号:2018XW1N22)(图5),深褐色暗花绮残片、土黄色朵花纹暗花绮残片(文物编号:2018XW1N9)(图6),黄色暗花绮残片(文物编号:2018XW1N30)(图7),朱红色暗花绮残片(文物编号:2018XW1N06)(图8),土黄色葡萄连枝纹暗花绮残片(文物编号:2018XW1N4)(图9)等。

其中出土几何纹绮可细分为纯几何纹、菱形纹、类几何纹。纯几何纹风格简洁,由纯粹几何图形构成;菱形纹共11种,其形态与楚国丝织品中流行的典型斜方形菱纹不同,且唐代其他地区也有同期同类型织物出土;类几何纹是将自然形态抽象为几何图形,本次仅出土1种。

此外,还出土多种颜色的暗花绮残片,材质均为丝,组织结构多为平纹与斜纹,采用印染、贴金等工艺装饰,部分残片推测可能使用木戳印染工艺,且该墓葬绮织物普遍存在二次装饰特征。同时,墓中出土3种四瓣柿蒂纹,唐代时柿蒂纹从织物点缀变为独立图案,较为流行,其他地区也有同期同类织物出土。

图3 双联珠对龙纹绮(文物编号:2018XW1N83)

图4 深褐色对兽联珠纹暗花绮残片

(文物编号:2018XW1N34)

图5 褐地云兽纹泥金绘绮(文物编号:2018XW1N22)

图6 深褐色暗花绮残片、土黄色朵花纹暗花绮残片

(文物编号:2018XW1N9)

图7 黄色暗花绮残片(文物编号:2018XW1N30)

图8 朱红色暗花绮残片(文物编号:2018XW1N06)

图9 土黄色葡萄连枝纹暗花绮残片

(文物编号:2018XW1N4)

(三)锦

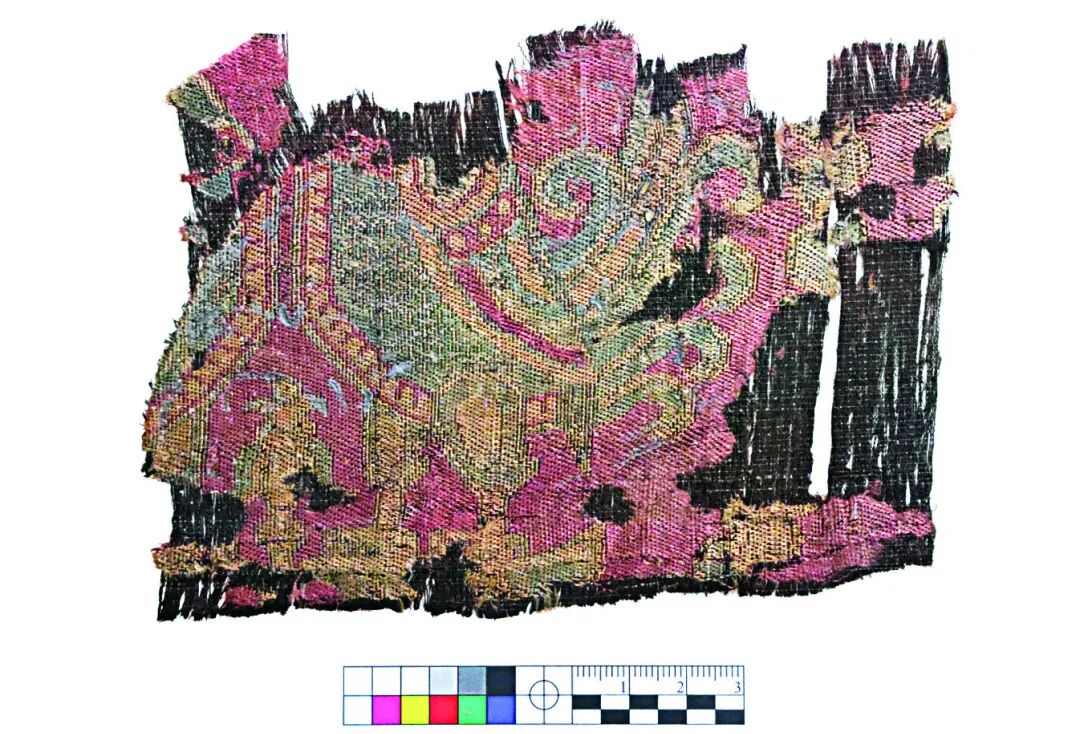

共出土锦31件,均为斜纹纬锦,显花丝线粗且平整、表里覆盖严密,按图案类型可分为动物、植物、几何纹三类,含鸟、树叶、花朵等元素。

对鸟纹属锦类织物大宗,该图案类型织物包括文物编号2018XW1N99、2018XW1N100、2018XW1N101、2018XW1N103、2018XW1N110、2018XW1N116(图10)、2018XW1N118等残片。图案核心元素为对鸟、小花团窠、棕榈花台和生命树,以深红色为地、土黄色和深绿色显花,同期甘肃、浙江等地博物馆及私人收藏中也有同类织物。此外,还出土联珠树叶纹锦1种,包括文物编号2018XW1N117等残片,含异域风格,同期青海有同类织物;宝花纹锦1种,包括文物编号2018XW1N94、2018XW1N103等残片,含唐草风格花瓣,同期新疆、甘肃等地博物馆有同类织物。

部分锦织物有特殊装饰痕迹,如文物编号2018XW1N103残片有墨绘二次装饰痕迹,文物编号2018XW1N94残片有贴金工艺残留。另有玫红色地纬向显花织锦,以文物编号2018XW1N90、2018XW1N91、2018XW1N114、2018XW1N115等残片为代表。纬线呈偏蓝粉色调的玫红色,因受损严重,除部分几何纹外未见明显图案元素。文物编号2018XW1N114残片可见几何图案与心形花瓣的四瓣花图案。文物编号2018XW1N115残片疑似有猪头与花瓣的元素。

图10 对鸟纹织锦残片(文物编号:2018XW1N116)

(四)罗

共出土罗7件,均为四经绞罗。代表性文物有棕色小菱形纹四经绞罗残片(文物编号:2018XW1N07)、大红色菱形网格纹四经绞罗残片(文物编号:2018XW1N03)。陕西宝鸡法门寺地宫出土大量同时期菱形纹花罗织物。

(五)绫

共出土绫3件。绫是斜纹地斜纹显花的丝织物的总称,是在绮的基础上发展起来的。本次出土均为斜纹地暗花绫(文物编号:2018XW1N16、2018XW1N17、2018XW1N18)。陕西宝鸡法门寺地宫、甘肃敦煌莫高窟、新疆吐鲁番墓葬群、青海都兰墓葬群均出土大量同时期暗花绫织物。

(六)纱

共出土纱1件,土黄色平纹纱(标本编号:2018DRXM1-B2D14-525-B2DR3)。纱是轻薄的平纹类熟丝织物,其织物密度小于绢,有孔,呈薄、透状。

(七)䌷

共出土䌷1件,土黄色平纹织物残片(标本编号:2018DRXM1-Z-115-ZR)。织物纱线支数较粗,且不均匀。

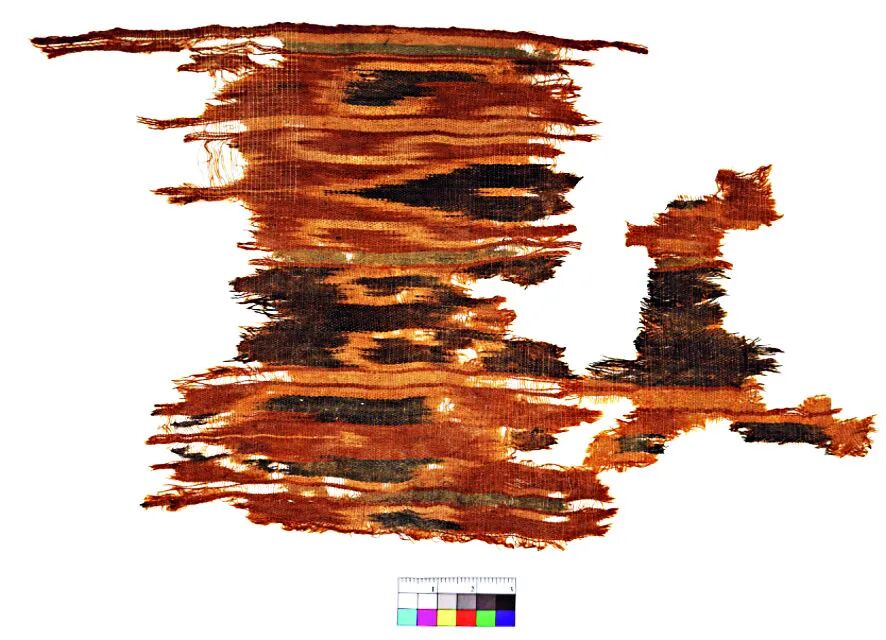

(八)斑布

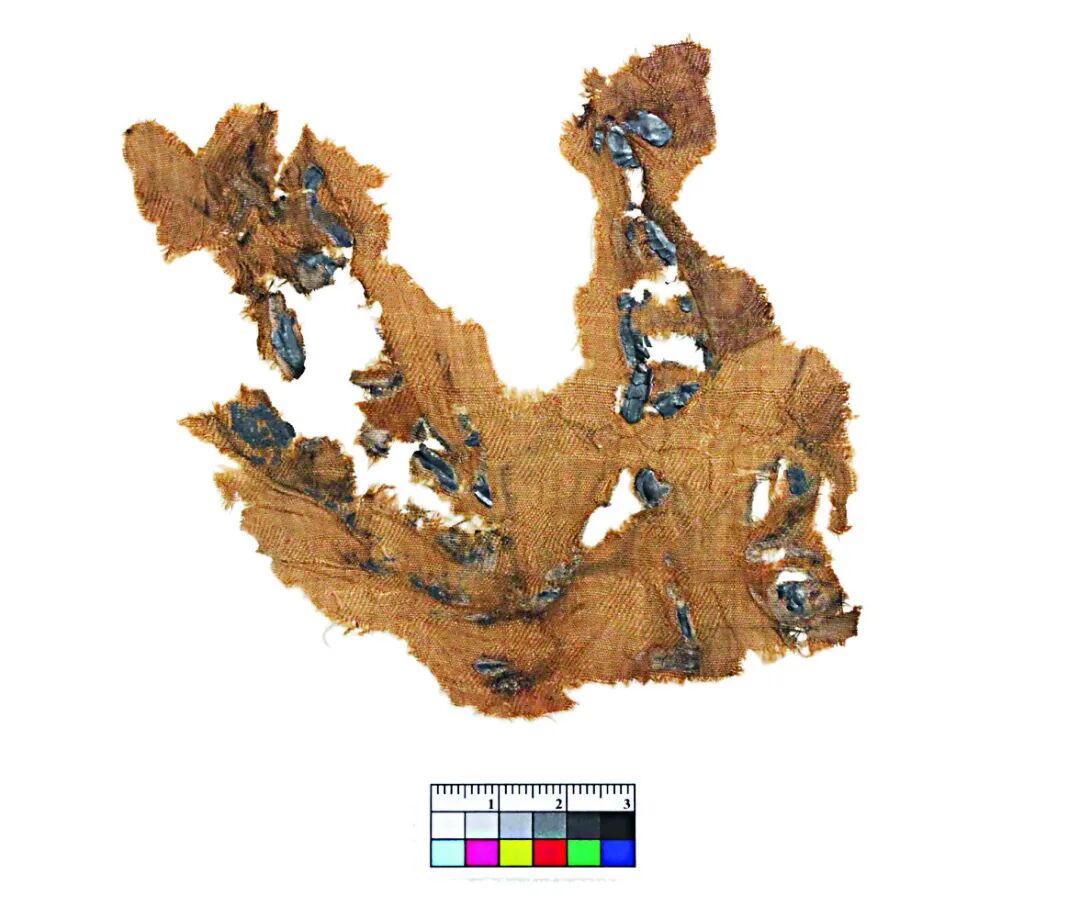

共出土斑布1件(文物编号:2018XW1N08)(图11)。其织物的经线采用扎染的方式分批扎结、染色,依照预先设计好的图案,将染好颜色的经线上下位移,使之与其相匹配,形成具有晕染风格的织物外观。宁夏银川地区西夏梁国正献王墓、青海都兰香加乡莫克力墓葬、青海都兰热水1982血渭一号墓均有同类型织物出土。

图11 斑布(文物编号:2018XW1N08)

该墓葬出土丝织品几乎囊括了目前已知的唐代丝织品类,对研究彼时丝绸织造技术有重要的意义。

二、相关问题探讨

在青海都兰热水2018血渭一号墓出土的丝织品中,许多问题有待今后作专门的研究。本文仅就与丝织品密切相关的几个问题作一初探。

首先,通过观察纺织品形貌特征可窥探彼时物质文化交流并据此推测其织造年代。该墓出土纺织品的图案既有中原地区文化特征,如对龙、飞鸟;又具有中亚地区文化特征,如对象、对狮。这是东西物质文化交流的产物。同时在图案装饰的基础上织物表面亦有墨绘、泥金、描银、贴金、印染等二次装饰,且数量占比较大,这一现象在其他地区同时期墓葬中鲜见。该墓还出土大量联珠对龙纹绮织物,与新疆吐鲁番阿斯塔那226号墓出土对龙纹绮外观基本一致,后者可追溯至唐景云元年(710年)。而据史料记载,开元二年(714年),唐玄宗发布“禁锦令”,禁止官私织锦,认为“雕纹刻镂,衣纨履丝,习俗相夸,殊涂竞爽,伤风败俗”,尤其明确禁止“绮罗作龙凤、禽兽等异文字”。故而推测该墓出土对龙纹绮生产时间不晚于公元714年。同时通过14C测年法测定墓室出土棚木年代,结合墓葬出土藏文方形银质“外甥阿柴王之印”,以及男性墓主骨龄55至60岁等关键信息,确定该墓为吐蕃赞普赤德祖赞统治时期(704—755)治下吐谷浑王国莫贺吐浑可汗之陵。故可将纺织品生产时间限定在709—714年。

2018血渭一号墓出土纺织品纹样承载了重要的历史信息,其提取工作在该墓葬的保护与研究体系中占据着重要地位。然而纺织品质料状态欠佳、组织结构扰乱显著给这些残片的织纹提取带来了巨大挑战。目前的纺织品文物纹样提取方法主要分为人工提取与自动提取。相对于人工提取,自动提取能够大幅节省人力成本。但这两类方法都未对文物组织结构的扰乱情况给予足够的重视,不包含纱线纠偏手段,会导致提取结果的准确度较低、获得的纹样与其本初纹样差距较大。鉴于此,有必要以该墓葬出土的残片为样本,以组织结构为切入点,开发具有有效纠偏手段的自动化织纹提取方法,从而提升织纹提取的准确度。由于纺织品文物组织结构种类繁多,在未来的工作中,还应该不断改进、拓展这一方法,持续增强其适配性,使其能够胜任更多纺织品文物的织纹提取工作。

其次,纺织品品类称谓混乱。关于该墓葬出土纺织品称谓,历史典籍并没有明确的记载。有学者曾依据出土文物的年代、组织结构,尝试对平纹地起斜纹花织物进行命名,但随着考古新发现,发现其命名有一定局限性,有待进一步考证。另外,受限于科技水平,对纺织品承载的标志信息认识不够全面,与文献记载的重要信息无法形成有效匹配。而称谓对于研究古代纺织品的技术源流、物质文化属性十分重要,所以必须重视。

再次,该墓出土了迄今为止最早的扎经染色纺织品。宁夏银川地区西夏梁国正献王墓、青海都兰香加乡莫克力墓、青海都兰热水1982血渭一号墓均曾出土同类型纺织品。但莫克力墓为8世纪晚期墓葬,1982血渭一号墓时间在7世纪末至8世纪初,西夏梁国正献王墓更晚至12世纪,故该墓所出应为迄今为止年代最早的扎经染色纺织品。其织物特征、织造工艺与新疆维吾尔族传统纺织品艾德莱斯相同,为研究扎经染色织物历史源流提供了重要实物依据。通过对唐代扎经染色纺织品的称谓进行考证,发现史书记载的絣与其不构成必然联系。事实上,日本扎经染色织物研究的基础理论“田中猜想”曾多次提及丝绸之路,以此为线索对我国三国至隋唐时期史料进行了深入研究,发现了名为“斑布”的唐代纺织品。其承载的历史信息与扎经染色纺织品的技术特征,及在丝绸之路沿线传播的路径相符,由此确定“斑布”是我国唐代扎经染色织物的称谓。这一称谓不仅凸显了我国唐代丝绸之路在中西方文化交流中的重要作用,更为我国古代染织技术史研究提供了新的视角。

最后,值得注意的是该墓出土织锦的来源。该墓出土织锦与中原地区出土唐代织锦风格相异,故部分学者认为这批织物符合粟特锦的风格或其织造技术来自中亚粟特地区。其主要依据是比利时辉伊圣母大教堂收藏的一块织锦背面印有粟特文题记。亨宁根据墨书的文字形貌以及词根词缀的拼写规律认为此为粟特铭文,确定其发音拼写为Zandaniji。这一发现在古代纺织品研究领域产生了很大的影响,Zandaniji作为直接证据,构建了学界对粟特锦称谓的认知,进一步影响了学界对于此类织锦源流的判断。但使用波斯语释读粟特铭文过于武断。笔者认为无论是从纺织原料、工艺,还是纺织遗迹等角度看,中亚地区并不是技术的始创者,也不具备生产锦的背景。所以无法作为判断2018血渭一号墓出土织锦残片源流的依据。

现有丝织品产地溯源研究多基于图案、工艺及纤维材质。基于稳定同位素的产地溯源法近年来广泛应用于考古学、地质学和文物鉴定中,具有较高可行性。通过碳、氮、氧等稳定同位素的分析,可推断蚕食物来源及生长环境对丝绸纤维同位素特征的影响,桑树的生长环境也会在同位素组成上留下独特痕迹。此外,锶同位素分析结合地区土壤数据,有助于精确定位产地。氢、氧同位素联合分析则可提供关于气候条件的支持。多重同位素分析通过整合不同同位素特征提升溯源准确性,为丝绸文物产地鉴定提供坚实依据。在2018血渭一号墓的纤维样品检测中,还需要关注样品保存状况、污染问题以及分析技术的灵敏度和精度等因素。稳定同位素分析可用于代谢物质的定性定量分析,为产地溯源提供科学支撑。

基于上述问题,在接下来的研究中需运用生物学、分子生物学、化学、地学、物理学等学科的最新技术对现有物质遗存进行科学分析,为纺织品起源研究提供科技支持,加深对唐代物质文化史的认知。而溯源和演变的研究是一项系统工程,需要结合考古、文献研究与自然科学,综合考察物质、精神和社会关系等因素,逐步还原其发展的历程。故未来研究中需推动多学科、多角度、多层次的合作,深化考古学、历史学、人文学科和自然科学的融合,拓宽研究视角,以回答文化起源、形成和发展的关键问题。

通过整理青海都兰热水2018血渭一号墓出土纺织品可知,其材质主要是丝,包含绢、绮、锦、罗、绫、纱、䌷、斑布。可辨识颜色有朱红、靛蓝、土黄、豆绿、灰紫、金等,染色原料有茜草、靛蓝、黄檗、银、金等。织物的图案可分为植物、动物、几何三类,可见狮、虎、飞鸟、腾龙、葡萄、卷草等。纺织装饰工艺有六种,分别为织造、彩绘、泥金、刺绣、染缬、拼贴。

青海都兰热水2018血渭一号墓的考古发掘及出土纺织品,展现了唐代丝织物在中西文化交流中的重要地位。这些纺织品不仅在图案和织造工艺上展示了中原和中亚文化的融合,也为研究唐代丝织品的生产技术、装饰工艺及传播路径提供了实物证据。对这些纺织品进行修复整理与科学分析,可以进一步揭示唐代丝绸之路沿线的文化互动和技术交流,同时为未来进一步的考古发掘和交叉学科研究奠定基础。