考古与文物丨彭善国:“远看山有色”一诗的年代及相关问题——从辽墓壁画题诗谈起

这座辽代壁画墓位于朝阳县木头城子乡十家村,1987年发现并发掘。从圆形单室的形制及陶瓷鸡冠壶等随葬器物来看,墓葬的年代约在十一世纪中期前后。墓内木表墨书残留了墓主人的官衔“检校国子监祭酒兼监察御史武骑尉”,但可惜缺失了姓名。墓内壁画及题诗情况,发掘简报的描述是这样的:

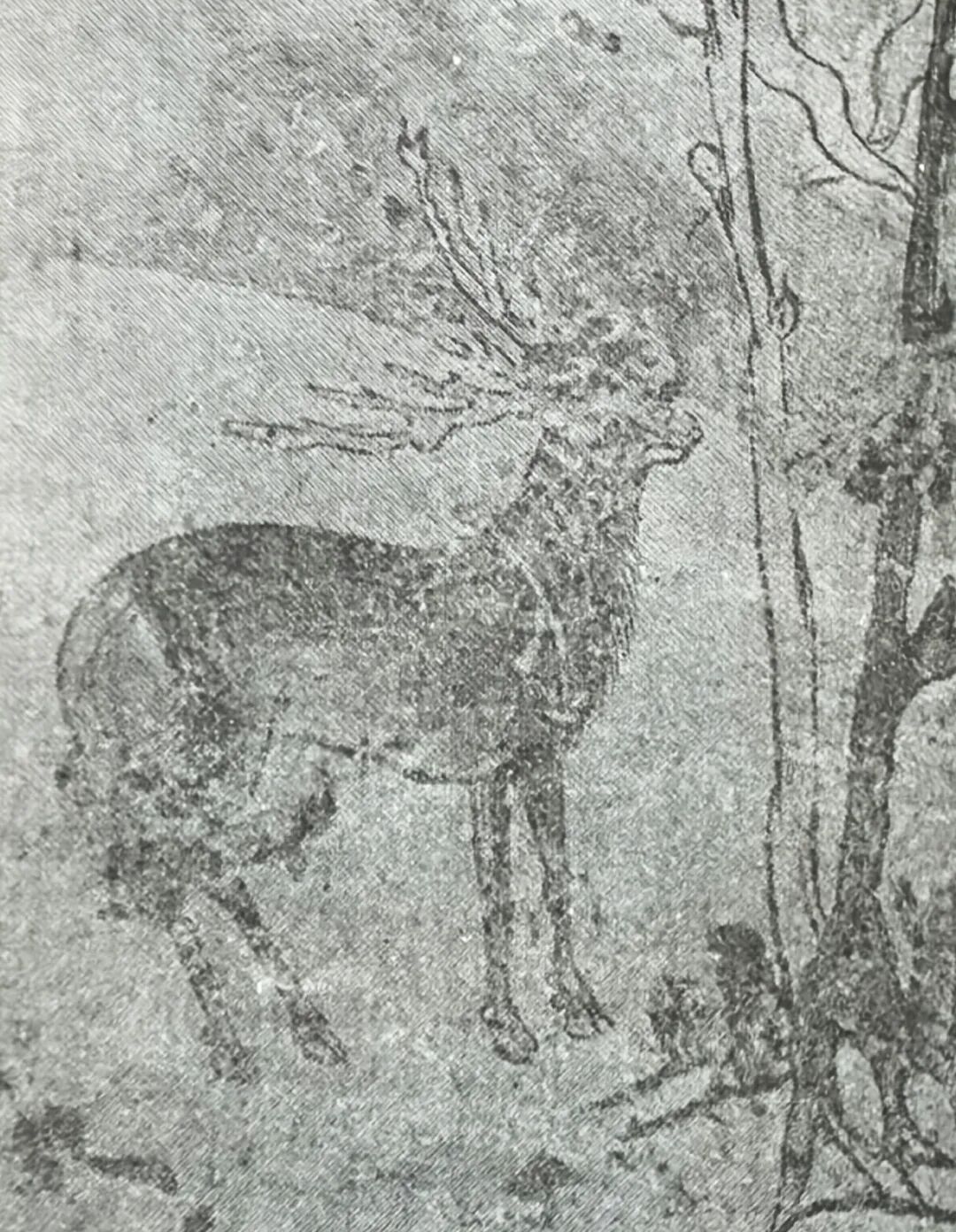

春水秋山图,绘于墓室的后部,左边绘二树,上有鸟,下有瑞兽,右边绘树木与人物,画中有墨书诗谜,破坏严重,大部分脱落在地下。通过拼对其诗内容为:“远看山有色,近听水无声。春去花由(犹)在,人来鸟不惊。”

据墓葬的发现者、发掘者及简报执笔者之一的原朝阳县文管所孙国平先生回忆,此墓未被盗掘,壁画“春水秋山图”是杨伯达先生命名的(图 1),壁画题诗虽然脱落,但绝非如今人信手涂鸦,可惜当时未留下这首壁画题诗的照片。另外,现代以来的教科书及诗歌选本,绝大多数都作“春去花还在”,而壁画题诗作“春去花由(犹)在”,似保留了该句原来的面貌。

▲ 图1 木头城子辽墓壁画(局部)

关于唐宋诗歌在辽国境内的流传情况,文献留下了若干踪迹。“乐天诗集是吾师”(阮阅辑《诗话总龟》卷一七引《古今诗话》),这是辽人的诗句,直抒胸臆地表达了对白居易作品的喜爱。辽圣宗耶律隆绪驻跸南京缙阳寺时,睹景有感,联想起“野寺残僧少,山园细路高”的诗句,并命人题于壁面(程金龙《妫川碑石录》,北京美术摄影出版社,2014)。杜甫这首较为小众的《山寺》诗,辽代皇帝竟然能即时诵读。契丹儿童学习唐代贾岛的《题李凝幽居》诗,将“鸟宿池中树,僧敲月下门”两句,按契丹文语法,读作“月明里和尚门子打,水底里树上老鸦坐”(洪迈《夷坚志》丙志卷一八)。1005年澶渊之盟后,宋辽使节往来频繁,榷场贸易繁盛,宋人文集印本不少传布辽境(《宋会要辑稿》食货三八之三〇)。北宋人魏野,诗效贾岛,“为诗精苦”,为辽人喜诵,1008年契丹使节曾向宋廷求其《草堂集》下帙(《续资治通鉴长编》卷七五;文莹《玉壶清话》卷七)。张芸叟奉使辽国,在驿馆粉壁上看到了苏东坡的《老人行》一诗。当时“范阳书肆亦刻子瞻诗数十篇,谓《大苏小集》。子瞻才名重当代,外至夷虏亦爱服如此。 ”(王闢之《渑水燕谈录》卷七)辽人对苏东坡诗作的喜爱,得到了其兄弟苏辙的证实。苏辙1089年出使辽国,途中撰《神水馆寄子瞻兄四绝》诗:“谁将家集过幽都,逢见胡人问大苏。莫把文章动蛮貊,恐妨谈笑卧江湖。 ”(《奉使契丹二十八首》,《栾城集》卷一六)有了以上的背景,辽宁朝阳木头城子辽墓壁画上题写“远看山有色”一诗就容易理解了。由唐宋诗歌的辽地传诵可见,辽道宗耶律洪基自我陈述的契丹“文物彬彬”(叶隆礼《契丹国志》卷九)、“华夷同风”(《辽史》卷二一),似乎并非帝王君临天下的矜夸标榜,而是宋辽文化交流融合之真实写照。

木头城子辽墓壁画题诗,表明“远看山有色”这首诗的流行,不会晚于公元十一世纪中叶。那么,它是否能早到唐代呢?

认为此诗作者为唐代禅师了明的唯一证据,来自南宋宝祐五年(1257)成书的《仙溪志》:

南林庵主了明,姓陈,生而有异光。出家为僧,至京师相国寺,与异僧怀素遇,亲承演说法要,大悟,辞归,隐于金刚山三十馀年。戒行完净,处山绝巅建庵,人疑其山高泉涸,师礼拜告天,亭午雷鸣击石,泉涌而出,至今不竭。山居四十七年,如律结夏,至末年独否,从者问其故,师曰:“余行不久矣。”一日登座,吿其徒曰:“若论此事,无形无相,无今无古,天上天下,谁人觉悟?若问踪由,雪峰不打南泉鼓。会么?咄!远看山有色,近听水无声。”端坐示寂。后吕大资惠卿志其塔。

南林庵在今浙江仙游。杨琳认为这里的怀素,是唐代大书法家、僧人怀素(737—799),了明禅师既然与他相遇并得其亲炙,其生活的年代当不能晚于怀素太久。卢翠琬指出,了明圆寂前说法之“雪峰不打南泉鼓”,是指雪峰义存禅师( 822—908)而言,因此了明与怀素几乎不可能是同时代人。但她将此归因于材料上真伪杂糅,仍坚持主张了明为唐人(卢翠琬、李小荣《俚语与禅趣:“远观”诗的传播与僧俗两界的话语互动》,《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》2022年第 1期)。然而,除了雪峰义存这一时代抵牾的疑点外,《仙溪志》记了明与怀素相遇于“京师相国寺”则泄露了宋代的马脚。开封(大)相国寺虽然得名于唐睿宗时期,但“京师相国寺”云云,显系宋人称谓。了明禅师与唐代异僧怀素的交集,大概只是方志附丽演义的传奇,意在提升本地禅师的名气。从吕惠卿(1032—1111)“志其塔”的记载来看,了明禅师活动于北宋中晚期的可能性更大。

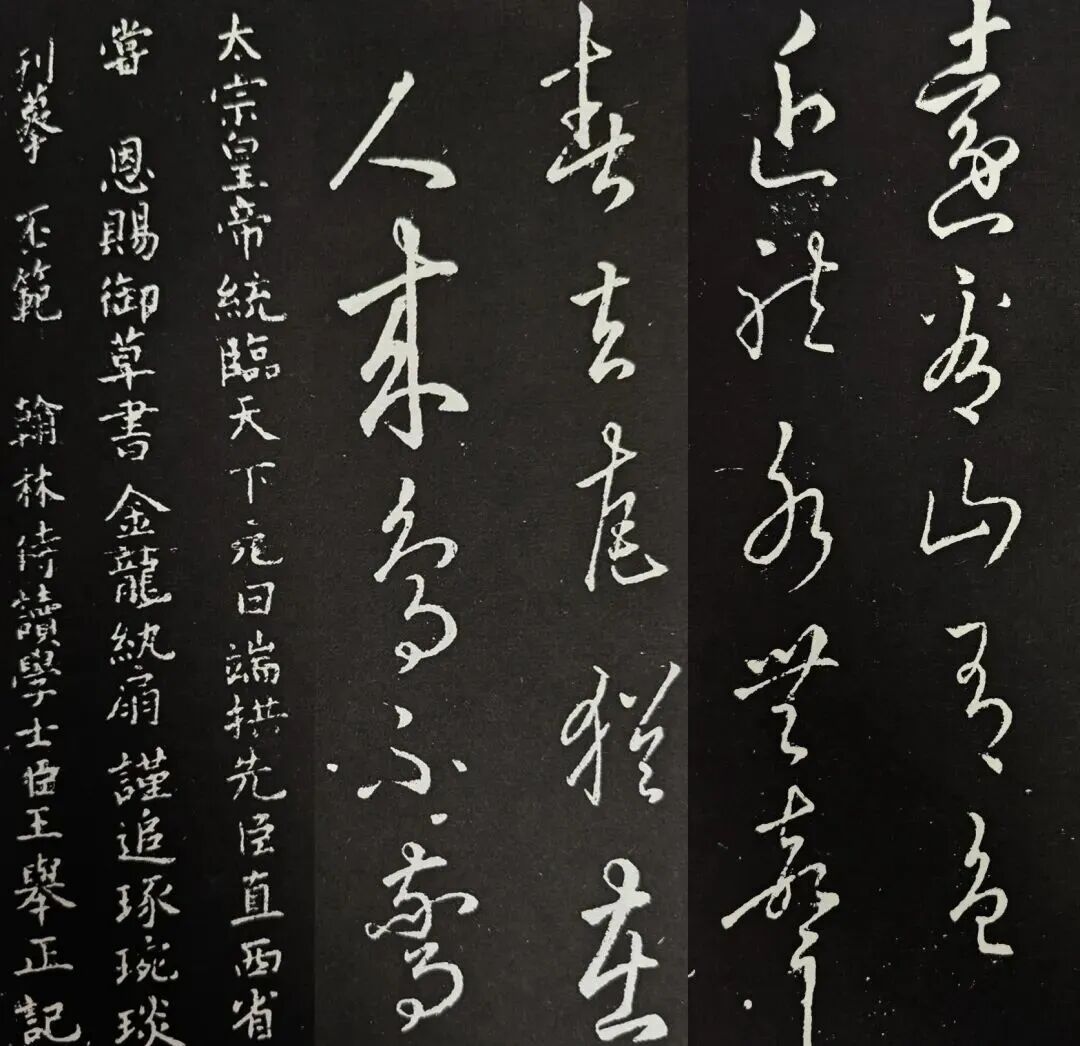

明太祖朱元璋之孙朱有燉于1416年拓印《东书堂集古法帖》(北京出版社,2012),其中收录了宋太宗赵匡义的一幅草书作品——“远看山有色,近听水无声。春去花还在,人来鸟不惊”。后附跋语:“太宗皇帝统临天下,元日端拱,先臣直西省,尝恩赐御草书金龙纨扇,谨追琢琬琰,刊摹丕范。翰林侍读学士臣王举正记。 ”(图2)宋太宗擅长书法,也经常以其书法作品御赐臣下。《玉海》记雍熙年间宋太宗“赐近臣诗”“赐近臣御制五言诗草书扇各一”(王应麟《玉海》卷三三)。王举正的父亲王化基(944—1010),官至右谏议大夫、权御史中丞,显然属于“近臣”之列。“五言诗草书扇”,颇为契合法帖所收墨迹。因此,尽管这是明初的法帖,但仍可作为“远看山有色”一诗北宋初年即已出现的直接证据。一首为宋太宗知晓并书赐臣下的诗,在十一世纪中期前后传播到辽国境内就不足为奇了。

▲ 图2 宋太宗墨迹法帖

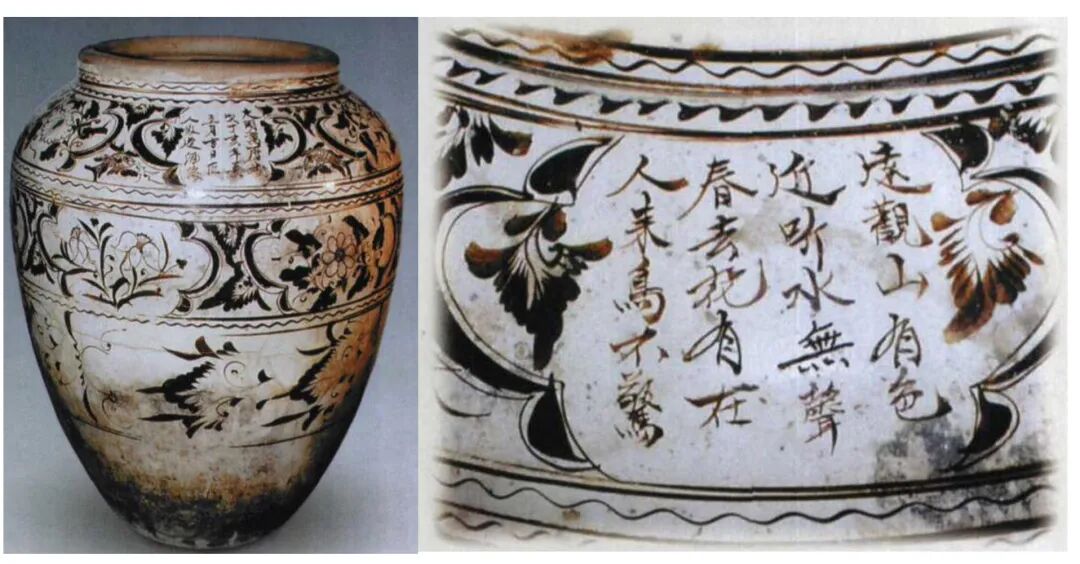

除了宋太宗草书扇面、一方未披露实物材料的磁州窑瓷枕(王兴编著《磁州窑史话》,天津古籍出版社,2004)以及一件明万历纪年的白地黑花酒瓮外(图3)(孟耀虎《明代万历大酒海》,《收藏界》2003年第12期),宋元明时期“远看山有色”一诗,似乎主要在禅林流传。前述了明之外,北宋禅师有洪琏(惟白辑《建中靖国续灯录》卷八),南宋禅师有道川、佛鉴(释祖庆重编《拈八方珠玉集》卷上)等。道川更在此诗后增加了四句:“头头皆显露,物物体元平。如何言不会,只为太分明。 ”这是他为《金刚般若波罗蜜经》之“离相寂灭分第十四”所作的偈颂(朱棣集注,李小荣、卢翠琬校笺《金刚经集注校笺》),凸显了此诗浓厚的禅学意味。不过,“远看山有色”四句,大概只是禅师们的方便借用,用来阐释“实相”与“非相”即本质与表象之间的关系,包括禅师在内的时人知晓其本来为“题山水图画”或“古代画屏诗”。宋元人所辑《诗学大成》将 “(联)远观山有色,近听水无声”列入图画门(毛直方辑,林祯增辑《诗学大成》卷二六),清人亦说“远观山有色,近听水无声。此诗中有画,画中有诗也”(陆心源《穰梨馆过眼录》续录卷八《五叶春》)。辽宁朝阳木头城子辽墓所谓“春水秋山”壁画,恰好说明了这首诗“题山水图画”“画屏诗”的本来性质。

▲ 图3 万历瓷瓮

综之,“远看山有色”一诗,自宋至今,经历了从题画诗到禅林诗再到题画诗的兜兜转转,虽然它在北宋中期前后就已经流行,但目前还缺乏早到唐代的坚实证据。它的作者,既不是王维,也不是了明或者道川,目前还只好以“佚名”冠之。不过,古代的中国,是诗歌的国度,默默无名的诗人,时有传之千古的佳作;名头显赫的诗人,不乏应景媚时的滥制。我们只管欣赏“远看山有色”意境的优美,相信它也会被后人代代传诵,至于它的作者是谁,这似乎并不重要。