山西超1.8亿元新建一座博物馆,就在古黎国!

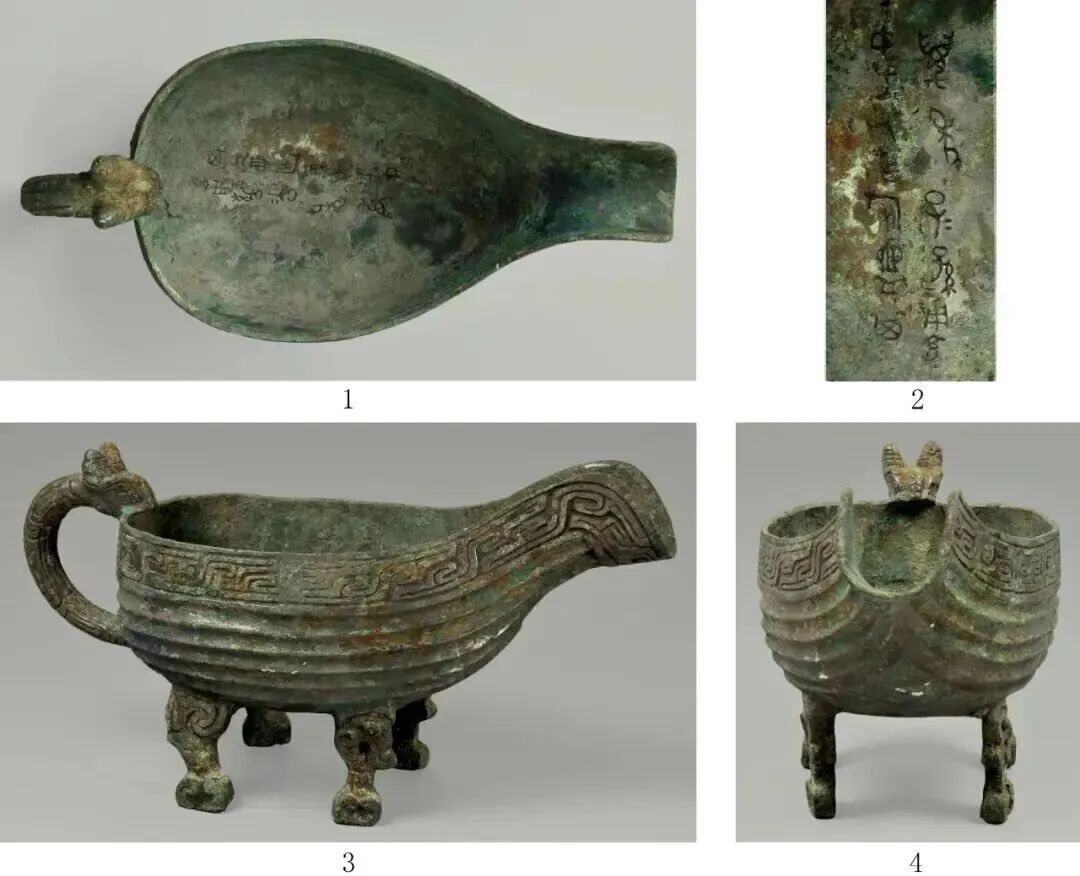

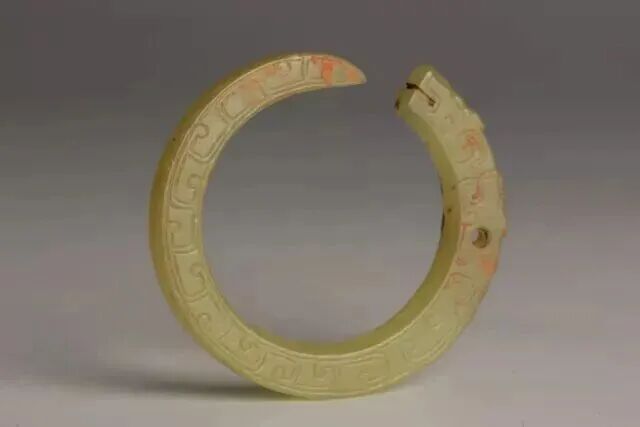

▲ “黎侯宰吹”壶(M8:7)

2006年长治黎城西周墓地出土

黎城县文博馆藏

图源:山西省文物局

山西,

又将新建一座博物馆。

10月13日,

山西省公共资源交易中心发布

黎城博物馆建设项目招标计划。

项目总投资18234.53万元。

《黎城博物馆建设项目》显示,

本项目建设地点为

山西省长治市黎城县黎侯镇靳家街村。

此次招标,

由黎城县委员会宣传部主导,

覆盖项目设计、施工、监理、主要设备环节。

建设内容及规模:

本项目建筑用地面积33209㎡,总建筑面积19667㎡,其中地上建筑面积19667㎡,主要建设为地上六层建筑物,地上一层为公共服务用房、办公门厅、消防监控室、安防监控室、消防水泵房等,地上二层为主门厅、多功能厅、票务咨询用房等,地上三层、四层为设展厅,地上五层为办公用房、鉴赏室、修复室、备用库房、会议室、设备用房,地上六层为库前区、库房、气体灭火设备、恒温恒湿机房、空调机房及配套给水工程、取暖工程、电气工程、燃气工程、消防工程等。

▲黎城城隍庙,即现在的黎城县文博馆

图源:黎城融媒公众号

山西省黎城县,

位于上党盆地东北部,

太行山东麓。

乾隆版的《山西志辑要》中记载,

黎城属潞安府,

同时还记载这里属于古代的黎国。

当地更是流传,

他们的家乡,

就是《尚书》中“西伯戡黎”的古黎国。

黎城,

真是西周时的古黎国?

天下黎氏是否出自黎城?

答案来了……

西周古墓发掘

找到黎侯古国的“身份证”

西周是我国古代第三个朝代,约始于公元前11世纪时周武王伐纣灭商,终于公元前771年周幽王覆亡的中国统一王朝。在这一时期内,全国大小诸侯均向王朝负担一定义务,周朝维持着统一局面,由于周王居西方的都城宗周,故称西周。西周的诸侯有同姓、异姓之别。建立诸侯国,要赐以土地山川和人民,同时分予宝器,并有等级差别。周王朝建立以后,“武王封帝尧后于黎”。

“黎”在哪里?

2006年1月,在黎城县西关塔坡水库的田地里,当地村民发现有古墓被盗。原山西省考古研究所发掘勘探,在地处县城西一公里塔坡水库西关村的田地里约40亩面积区域内,探明有西周同时代墓葬92座,其中大型墓4座、中型墓14座,其余为小型墓。

2006年1月至9月,共发掘出十几座古墓,出土了一批青铜器、玉器、陶器等珍贵文物,其中就有两座西周侯级别的大墓,墓中出土的一对青铜壶器皿上出现了“黎侯宰赢作宝壶永用”的铭文。经文物专家论证,黎城在西周时期为黎侯国,这个墓地就是当时的黎国墓地,这对壶被视为黎侯古国的“身份证”。这个结论由国家文物局认定并公布,此考古发掘被列为2007年中国考古重大发现之一。

▲M7出土的青铜壶两件

图源:山西博物院公众号

黎城为何没有黎姓

天下黎氏出黎城,黎城为什么没有黎姓?

文化学者王苏陵对黎姓、黎城很有研究。他介绍说,要想解开这个谜,起因还得追溯到商周时期的“两次战争”。即“西伯戡黎”与“赤狄灭黎”,这两次战争,一个“戡”,一个“灭”,黎民百姓无论是留下的,还是逃走的,均谈“黎”色变。

还有就是从黎城县的县名谈起,黎城县的县名出现在隋开皇十八年(598年),寓意黎明之城、希望之城,至今有1420年历史了。而之前却叫刈陵县,从北魏太平真君十一年(450年)到黎城县名出现沿用了148年。刈,割、杀之意;陵,土丘、坟墓之意,连起来就是杀人多、坟墓多的地方。“刈陵县”这个名称不仅不好听,而且有一股杀气,还带晦气。

提起历史上那“两次”对黎之战,不仅是黎人、黎氏之痛,更是历史之痛,所以北魏执政者一是为了让人们不忘历史,向往和平取其名;二是统治者在战后,以防黎人回乡报仇,取一个恐怖的地名来震慑对方。如此,在外的黎氏后裔还敢回家吗?幸存在本地的黎氏后人再敢姓黎吗?故此,天下黎氏出黎城,黎城至今没黎姓。

▲M8发掘现场

图源:山西博物院公众号

王苏陵说,关于文献,历史上记载有很多,其中有正史也有野史,正史中三处,其一,《左传·昭公四年》里有“商纣为黎之蒐,东夷叛之”的故事,说的就是商纣王为了逼各诸侯国进贡,在黎城举行了一次威武的阅兵仪式,但东夷的首领“拒贡赋而叛商”,就是未等会散就逃了回去。后来又有了商发起对东夷的战争,古代的东夷约指今河南东部、山东以及江苏、安徽北部一带,也因这次战争消耗了商朝的国力,周乘虚而攻之。

其二,《尚书·西伯戡黎》,由于商伐东夷伤了国体,周王就发动了中国古代一场最大的杀戮“西伯戡黎”。这场战争实际上是周人西伯(即西周的奠基者姬昌)对商纣王朝的宣战,是反商灭商的序幕。

这场战争是残酷的,灭绝人性的。《诗·大雅·桑柔》中写道:“民靡有黎,具祸以烬。”当时,西伯纠集数十国兵力,由陕西沣水一带出兵,横渡黄河,先入晋南,后直取今上党地区以黎城为中心的黎国,杀戮之战可谓鸡犬不留,都城、民舍化为灰烬,黎国就这样灭亡了。以国为姓的黎民要么被杀头,要么四处逃难。这应是历史上黎氏第一次大迁徙。

其三,周王朝建立以后,“武王封帝尧后于黎”。从众多文献中得知,新建立的黎侯国从地域和人口上讲就弱小了,也许只有目前黎城县这般大。《史记·周本纪》载:“春秋时(约公元前770年)赤狄潞氏侵夺黎地,灭黎立潞子婴儿国。鲁宣公十五年(前594),晋侯遗荀林父率军打败赤狄于曲梁(今潞城石梁)。灭潞后,复立黎侯。”这段历史记载不足百字,这场战争的残忍与悲伤却无法用文字来表述。这是继“西伯戡黎”数百年之后,黎人、黎氏的又一大灾难。

“式微式微,胡不归?微君之躬,胡为乎泥中。”这是《诗经》里的一首诗,写的是赤狄灭黎后,黎侯都逃到卫国去避难了,黎国的子民除死伤外,四散逃跑。后来春秋五霸的晋国虽然“灭潞复立黎侯”,不久黎侯国也被晋国吞并,至此黎国就永远消亡在历史的长河中。

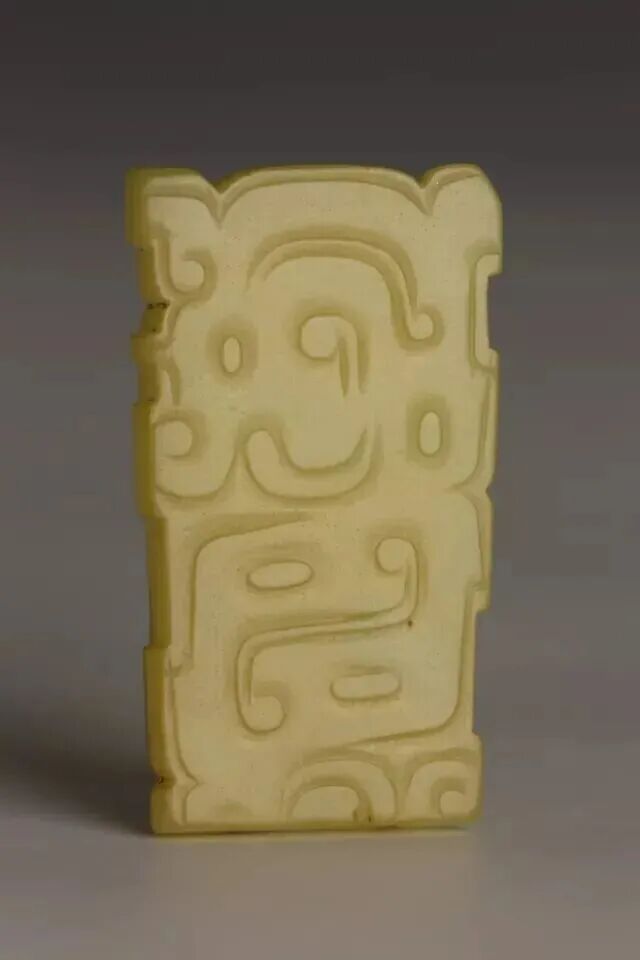

▲M8:65青铜匜

图源:考古汇

“西伯戡黎”的典故从何而来

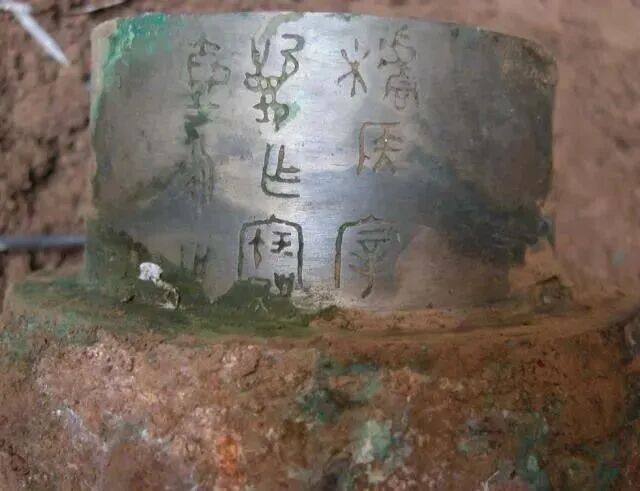

参与2006年黎城塔坡水库西周古墓群发掘的山西大学教授、博士生导师高智说,当年发掘西周古墓收获颇丰,取得了重大的考古研究成果,为古黎国的确定和弥补文献之不足提供了非常有价值的文物资料,2009年被评定为“新世纪山西考古十大发现”之一。该墓地共发掘墓葬十余座,其中七号墓出土带铭青铜盘一,八号墓出土带铭青铜壶二、鼎一、匜一,正是这些青铜铭文的发现才揭开了黎侯古国的神秘面纱,研究可填补历史文献之不足。

高智说,上古时期,黎民以国为姓,殷商时黎侯国地域辽阔,涵盖了今天的晋东南全域。后来,经过一次史称“西伯戡黎”的残酷屠杀,疆域缩减,黎民纷纷外逃。

▲M8:13铜鼎

图源:考古汇

作为古黎国,传世文献中最早可见于《尚书》:“西伯既戡黎”,但因内容所限,难知详情。从《清华大学藏战国竹简》中可知在武王八年周公、毕公、太公等挟佐武王伐黎,战胜后归来,祭祀文王,饮酒作诗以庆贺。这正是《尚书》中“西伯既戡黎,祖伊恐,奔告于王”的这段历史。在甲骨文中的“黎”正是当时的古黎国,可知当时的“黎”是商之附属国,为商之北屏障,对于保护商国有非常重要的地理作用。西周之后又被封为“侯国”,固而有黎侯国,如《吕氏春秋》:“武王胜殷入殷;未下舆命封帝尧之后于黎”。直到春秋初中期,黎侯国仍然存在。《春秋左传·宣公十五年》:“(晋国)以略狄土,立黎侯而还”。

关于古黎国、黎侯国,过去还有壶关说、长子说、长治县说,今黎侯墓地于黎城发现,可知古黎国国都在今黎城县附近是比较可靠的,范围在其他上党地区不同时期或有波及,这亦与《说文解字》:“殷诸侯国,在上党东北”;《读史方与纪要》:“黎城县,府东北十里,又东北至河南涉县八十里,古黎侯国”等记载相吻合。

▲青铜器铭文中的“楷侯”

图源:山西博物院公众号

接下来推出的是,

著名考古专家、山西省考古研究所研究员、

长治黎侯墓地发掘负责人张崇宁撰写的文章——

掀开古黎国的神秘面纱

——发掘山西黎城西周墓地

文/张崇宁

一份艰辛一份收获

山西黎城县城西关村的西南部有一片面积约一万平方米的小水库,是1958年建成的。水库西南岸有一片高出水面十多米的坡地。2005年下半年,在这里发生了一起严重的盗墓事件,几伙盗墓贼因利益相争而持枪火拼。鉴于如此危急的情况,山西省文物局批示,由省考古研究所牵头,长治市和黎城县文物管理部门参与组成考古队,由我与杨林中负责,于当年年底,对该墓地进行了调查和钻探,为来年的抢救性发掘做好扎实的准备工作。

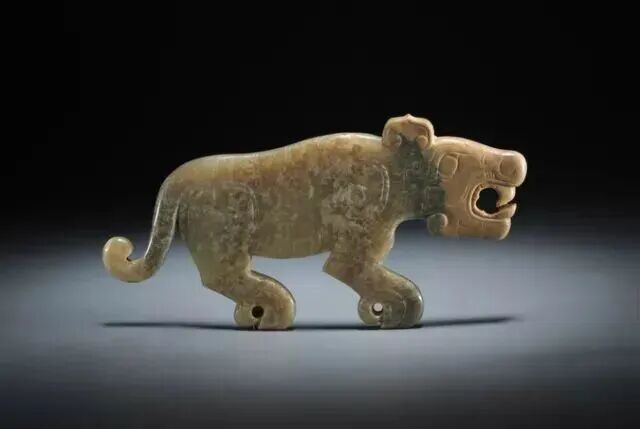

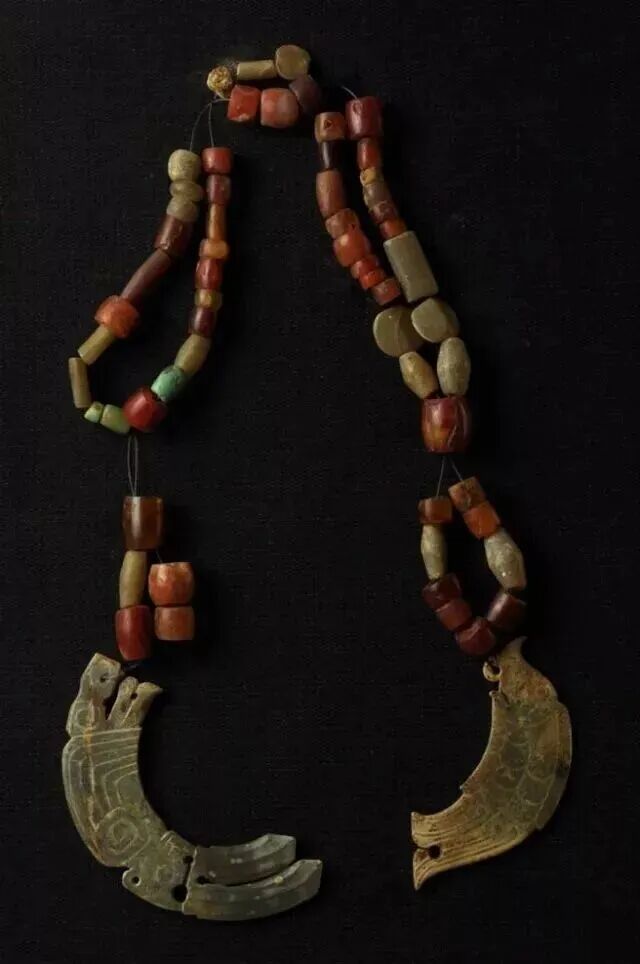

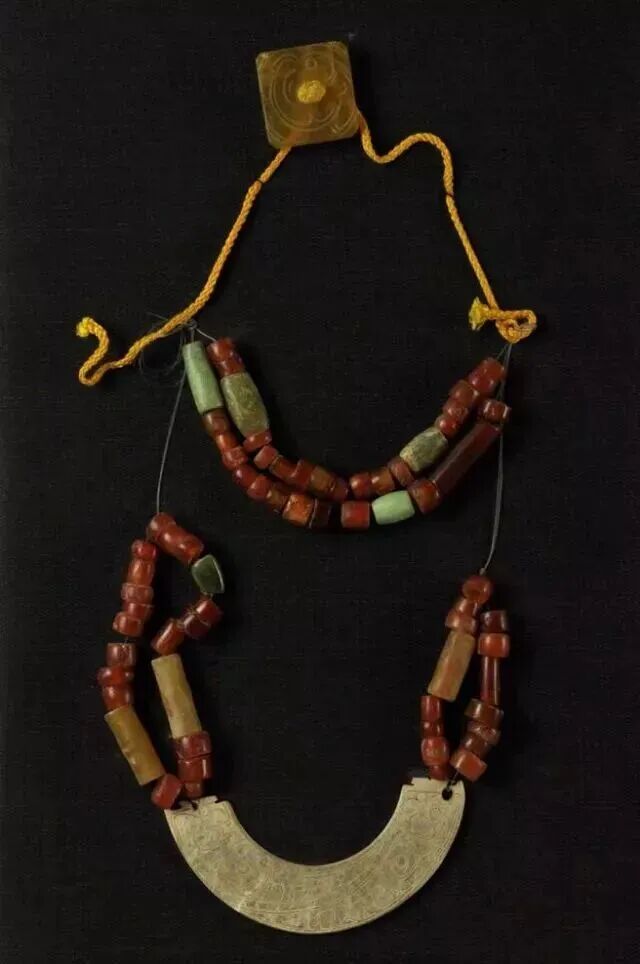

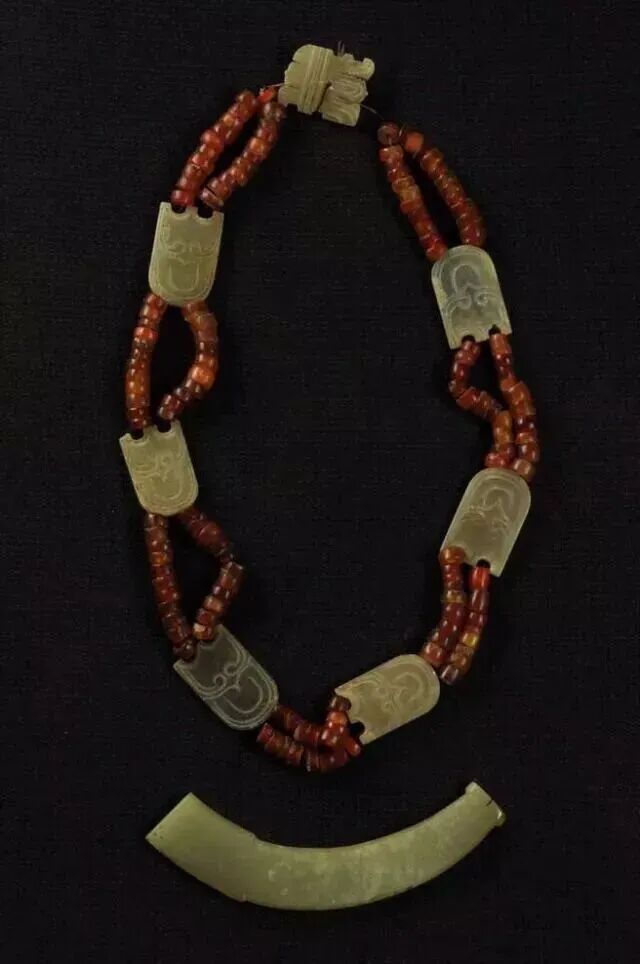

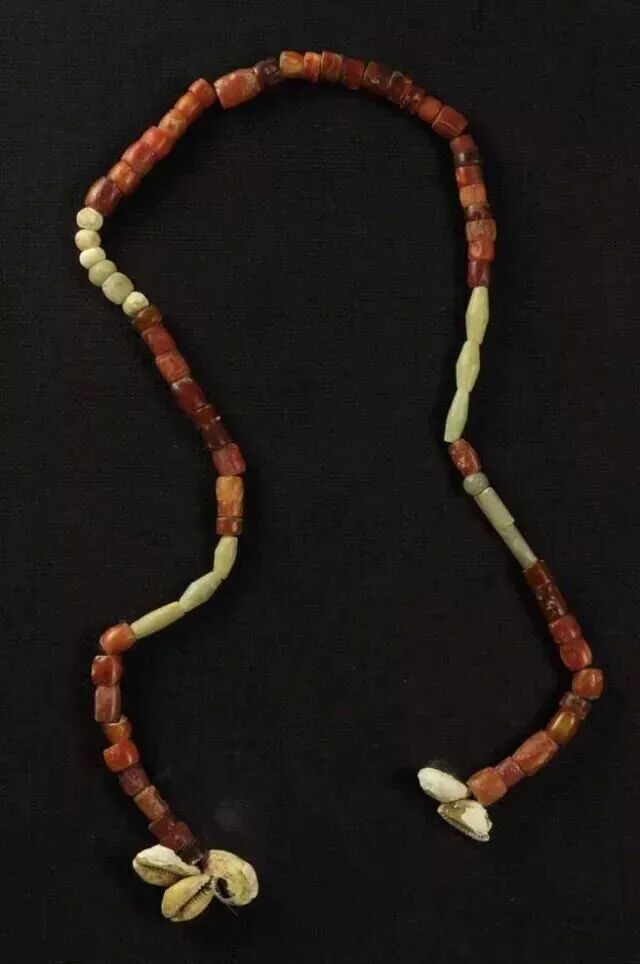

▲组合型玉配饰 西周

2006年长治黎城西周墓地M10出土

图源:山西省考古研究院

调查发现,这是一片西周时期的墓地。其东北方向的“东阳关”(古称壶口关)是山西通往河北邯郸的交通要道。长邯高速公路从墓地西边穿过。而长邯铁路则从墓地东边穿过,再加上一条老公路,一并汇集于“东阳关”直下河北涉县、邯郸。由于水土流失严重,沟壑纵横,一些墓圹悬挂在悬崖断壁上。可见,现在的地貌与西周、东周时相比,已经大为改变,这片墓地已随着岁月和水土的流失湮灭了不少。

墓地面积约40亩,已探明的墓葬92座,其中大型墓3座,中型墓15座,其余为小型墓。所有的墓口均开口于扰土层下,距地表不足50厘米,现存的墓口不同程度地受过扰动,叠压其上的扰土中,包含物最早的有春秋晚期的陶片,如绳纹灰陶的鬲、罐以及素面灰陶的豆等。

▲长治黎城西周墓地出土的玉器

图源:山西省考古研究院

2006年元旦一过,考古队便对这处墓地开始了正式发掘。由于盗墓分子十分猖獗,为安全起见,我们动用了武警战士在工地日夜守护。

时值严冬,滴水成冰,地里的土早已不是松软的了,2005至2006年之间的冬天,雪下得比往年多,工人们每挖一锹土都需要用钢钎和铁锤,需要像砸石块一样把土块取走,难度之大,不言而喻。考古队员和武警战士绝大多数是年轻人,住宿于银装素裹的野外帐篷里,不得与家人团聚,田野考古工作的艰辛可想而知。

民谚曰“下雪不冷化雪冷”。雪停了,太阳出来了,风也起来了,吹在脸上的感觉就像刮胡子时没打肥皂一样。野外白茫茫一片,在太阳的照耀下十分刺眼,看守墓地的武警士兵清扫着积雪,绿色的军装以及他们肩上一点红红的标记,在广阔的雪地里显得格外醒目……

▲长治黎城西周墓地出土的玉器

图源:山西省考古研究院

几多感慨几多欣慰

冬去春来,转眼迎来了2007年,在近一年时间,我们共发掘大型墓葬2座,中型墓葬5座,小型墓葬3座。其中,四座墓严重被盗,三座墓虽未被盗,但属小型墓葬;三座属于中型偏大墓葬,未遭盗扰。遗憾的是保存历史信息最丰富的大型墓葬无一幸免,均遭受了严重的盗掘,所传达给我们的信息少之又少。

▲上:这件虎形玉佩是黎侯玉器中最知名的一件

下:2006年虎形玉佩在10号墓出土时的状态

图源:山西省考古研究院

编号为M1的墓葬,是一座带斜坡墓道的“甲字形”大墓,其规模与晋侯墓地的大型墓葬相同,所不同的是这些西周晚期的大型墓葬中没有积石积炭。M1的墓室为长方形土坑竖穴,墓室长5.95米,宽4.75-4.85米,墓道长18.95米,宽2.75-3.1米。总长23.9米,深10.08米。墓道与墓室连接处墓道的斜坡很不平整,墓室周边东、北、西三面二层台上放满车轮,共十四个,车轮与车舆都是拆开下葬的,在有的车轭上青铜饰件尚在原位,辖、軎等均随葬于棺椁间,车轮直径约在1.1米左右,其余随葬品均被盗一空,根据残留的陶鬲残片分析,其时代为西周晚期。

M10也是一座被盗过的带墓道的大墓。带墓道的墓葬说明,这些属于诸侯级别的墓葬。M2和M3也都葬有车轮,在钻探中发现此处墓地没有专门的车马坑,也是这里的特殊现象。

▲长治黎城西周墓地出土的玉器

图源:山西省考古研究院

已经发掘的墓葬,其葬具的位置、结构与晋南地区西周时期墓葬大不相同。相当一部分棺具均保持在一定高度,估计应是当时的高度。有的棺结构十分复杂,部分结构在清理过程中尚可分辨清楚。

以一座编号为M8的棺结构为例,棺板为木质构造,皆已朽为灰迹。其自身高度为1米,外棺长为2.65米,宽为1.38—1.25米。分内棺与外棺两重,内棺长2.2米,宽0.83米。特殊之处在于其无论是内棺或是外棺,在木底板下都有木质网架铺垫,内棺底板下为三层;外棺底板下有两层。网架外围由木框构成,中间为小方格,小方格框内为黄褐色丝织物痕迹,应是当时粘在网格上的,在剔除小方格框后,黄褐色丝织物是连在一起的,这种现象实属罕见。

M5的棺具也较特别,其棺底板距椁底板也有一定距离。椁的结构未见特殊之处。大部分墓葬都有殉狗的现象。

在五座中型墓中都出土了成组的玉串饰,但均较简单,M2和M3由于被盗,出土的串饰可能不完整,但从没有被盗的M7和M8的情况看,这种规格的墓葬随葬玉串饰基本不多。总的来看,随葬品的数量不是很多。

▲西周“黎侯宰吹”壶(M8:12)

黎城县文博馆藏

山西省文物局供图

值得欣慰的是,M8的揭露成为我们探讨该墓地的一把重要钥匙。

这是一座保存完好的中型墓葬,土坑竖穴,长4.34米,宽3.1米,深10米,葬具为两棺一椁。出土了成套的珍贵青铜礼器,有的器物上带有铭文。计簋和壶各二件,鼎、甗、盘和匜各一件。另有3件漆器,器形难辨。这些随葬品均放置于椁外的二层台上。

在2006年5月28日的中午,在对M8的清理中发现了一件青铜圆壶,体形细长,鼓腹偏下,套环兽耳位于颈部,壶盖厚重,圈足状捉手。盖部饰穷曲纹,壶颈部饰“公”字形宽带纹,腹部饰瓦楞纹,通高43厘米。下午,我忍不住打开了这个器物的盖,终于发现了我做梦都想得到的东西,然而用不着做梦了,眼前的现实远远比做梦要好的多,这就是最有历史价值的铭文,一共三行九字,“□侯宰□作宝壶永用”。这意味着什么?这一资料来得如此之晚,来得如此的不易。

▲西周“黎侯宰吹”壶(M8:7)

黎城县文博馆藏

山西省文物局供图

根据前后文和同类型的铭文结构分析,第一个不识的字应当是这个侯一级的诸侯国的国名。同墓出土的青铜鼎和匜上也有铭文。

循着这个思路,展开了细致得近乎繁琐的考证工作。

铜壶上的□字,在《殷周金文集成》中不止一次出现,是“楷”字,读皆音,由于“皆”(□)与“稽”“耆”“黎”“□”在《古文四声韵》中均属同一韵,在古音中应该是同音字是没有问题的。在文献中同音假借的例子很多,如:《老子·六十五章》“知此两者亦稽式,常知稽式,是谓玄德。”《释文》“稽式,严遵河上作楷式”;《庄子·大宗师》“狐不偕”、《韩非子·说疑》作“狐不稽”;《尚书·西伯戡黎》“西伯既戡黎”,《史记·殷本纪》作“西伯既戡饥”,《尚书·大传》作“西伯□耆”;《易·涣九二》“涣奔其机”。《汉帛书》“机”作“階”;《易·系辞上》“则言语以为階”,《释文》“階姚作机”;《史记·殷本纪》“饥国”《周本纪》作“耆国”等等。通过以上辞例可知,“饥”“机”“階”“楷”“耆”“黎”等同在齐部或支部,古音相同。所以今天发现的和过去已发现的“□侯”、“□侯”就是“耆侯”或“□(黎)侯”。“□(□)国”就是后世所称的“耆国”或“□(黎)国”,文字读音和地望均相符。可以断定,在今黎城所发现的墓地就是故黎国的墓葬区,故《说文》:“黎,殷诸侯国,在上党东北,……”的说法是完全正确的,此次的发现又解决了西周时期一个诸侯国确切故址的所在,从而撩开古黎国的神秘面纱。

▲M8出土的青铜壶铭文是揭开黎国秘密的关键

图源:山西省考古研究院

关于黎国,史书的记载很少。《尚书》中记载有“西伯戡黎”,但此事发生在商代末期,早于墓地的时代。《左传·宣公十五年》曰:“壬午,晋侯治兵于稷以略狄土,立黎侯而还。”此事又发生在春秋中期,晚于墓地的时代。《诗经·邶风》中的《式微》一般被认为是指黎国被狄人打败后,黎侯逃到卫国并安居于卫时的诗歌,此事大体应在卫国被狄人消灭之前,或许在春秋早期。

古黎国墓地的发现,为研究两周时期山西境内诸侯国的源流和文化特色又提供了一把珍贵锁匙,随着以后田野考古工作的进一步深入,这个神秘王国的轮廓也会越来越清晰。

原载于《文史月刊》2016年第8期

更多出土文物·玉器

▲组图来源:山西省考古研究院

守|法|护|文|明

山西文物普法宣传

▲翼城大河口西周墓地俯瞰图

图源:山西省考古研究院

在颁发国有建设用地划拨决定书或者签订国有建设用地使用权出让合同前,省人民政府文物行政部门应当按照国家和省有关规定,组织进行考古调查、勘探、发掘等文物保护工作。

不符合地下文物埋藏规律的基本建设用地,完成考古调查后可以不再进行考古勘探。

——《山西省文物保护条例》