太原城中村改造:别让村庙 “隐身”!老文化空间怎样 “活” 起来

城中村改造仍是当前城市存量空间利用的一种重要方式,如何实现遗存村庙文化空间在新建环境中的合理安置亟待解决。文章在遗产可供性视角下,对太原市城中村改造案例进行分析,明确不同改造案例遗产可供性的产生及其逻辑关系。以可供性评价为基础,提出实体遗产、行为空间、文化氛围三位一体的活化策略,为后续城中村改造中遗存文化遗产利用研究提供思路和参考。

城中村改造是城市存量空间利用的一种重要方式,影响到区域周边乃至城市整体的发展。对其进行深入研究,既符合当前社会发展的需要[1],也对学科理论的提升具有重要意义。

现阶段,国内的相关研究主要包括“城中村改造方法与方式”“城市空间整合理论”两类。第一类的研究成果主要集中在广州、深圳等城镇化速度快、城市化水平高的超大型城市,以城中村改造及更新方法[2]、改造理念[3]、更新模式[4]、村落记忆与文化传承及存续[5-6] 等作为关注点;第二类主要从不同角度对城中村存量空间与城市空间的关系及两者间整合进行研究[7]。

1 遗产可供性理论

可供性(affordance) 指“ 环境提供给动物的意义和价值”,是切实存在于环境中、可直接知觉之物[8]。詹姆斯·吉布森(James J.Gibson)强调可供性所具有的互补性,即动物与环境是全面交互的,动物具有探索环境中可供性的能力,并能够不断地发掘其价值。可供性的理念是生态的,引申至建筑与环境设计中,更加关注动物与环境间的交互作用,

而不是设计的功能与美学[9]。

2 案例选取及研究方法

2.1 选取研究对象概况

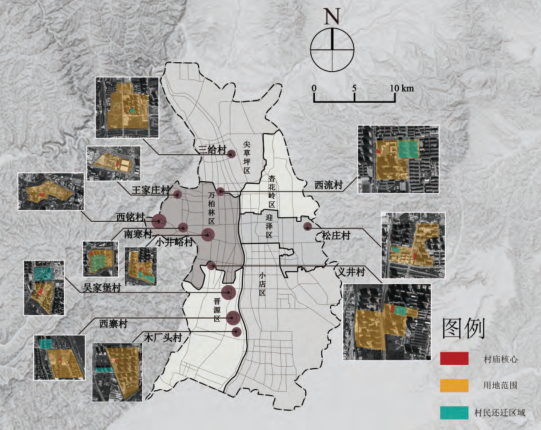

当前,太原市城中村改造计划涉及小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区内的共174个城中村[10]。本研究选取太原市建成区范围内已完成或基本完成城中村改造且有村庙文化空间遗存的11个有较强代表性的城中村作为研究对象(图 1)。

图 1 研究对象的选取(图片来源:作者自绘)

2.2 研究方法与评价标准

2.2.1 研究方法

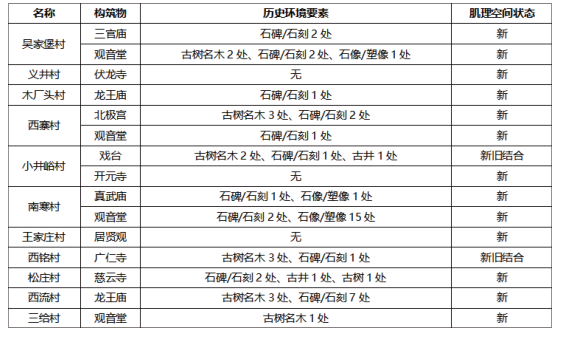

本研究通过 PSPL 调研[11]、历史文本与地图资料分析的方法,进行实地调研与文本信息收集。根据城中村改造后形成的新村庙文化空间环境,针对其中村庙、点状历史要素遗存状况及村落肌理在新建空间内的映射程度,总结出案例对象包含的遗产可供性的外部环境要素(表 1)。

表 1 城中村外部环境要素遗存状况(表格来源:作者自绘)

此外,结合现场访谈,探究不同人群作为环境使用主体与三类外部环境要素发生交互行为时呈现的差异性。

2.2.2 遗产可供性类型及属性划分

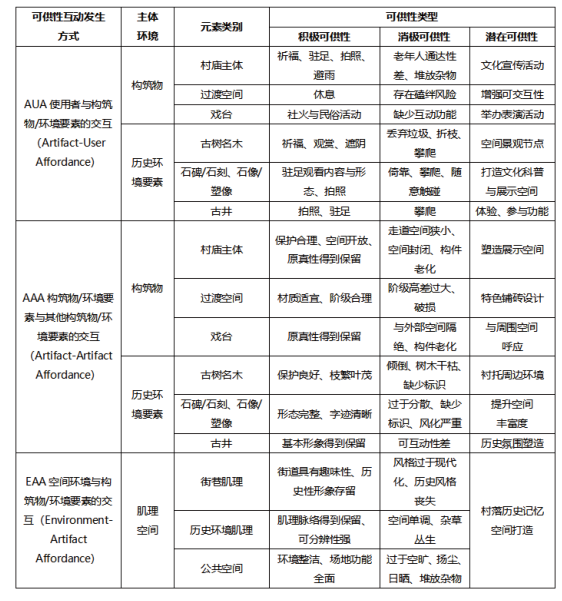

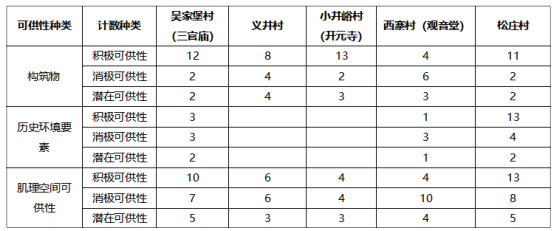

在实地调研中,依据环境的构成要素及特性,将可供性发生环境划分为构筑物、历史环境要素、 肌理空间三个类别, 统计出AUA、AAA、EAA三种可供性互动发生方式,进而划分出积极可供性、消极可供性、潜在可供性三种类型(表 2)。

表 2 不同环境主体下的遗产可供性交互分类表(表格来源:作者自绘)

3 村庙文化空间遗产可供性评价

3.1 研究对象分类

3.1.1 绿化景观主导

所选案例中,西铭村广仁寺、西寨村北极宫、南寒村真武庙及王家庄村居贤观改造后的空间环境以绿化景观为核心要素,划入绿化景观主导型并进行分析。

3.1.2 居住社区主导

在所选案例中,吴家堡村观音堂、木厂头村龙王庙、小井峪村戏台、南寒村观音堂、西流村龙王庙、三给村观音堂经过改造后的空间环境以居住社区为核心要素,划入居住社区主导型并进行分析。

3.1.3 城市空间主导

在所选案例中,吴家堡村三官庙、义井村伏龙寺、小井峪村开元寺、西寨村观音堂、松庄村慈云寺改造后的空间环境以城市道路为核心要素,划入城市空间主导型并进行分析。

3.2 可供性表现指标统计

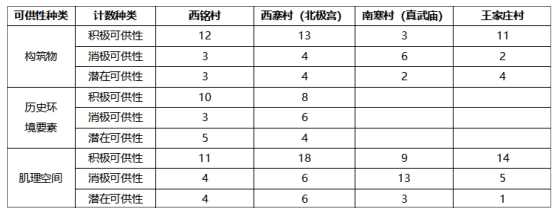

针对所选取的 11 个村落中 15 个典型性特征的研究对象,以其旧日肌理空间范围为基础划分遗产可供性评价范围,并以量化的方式,分别统计其环境内存在的遗产可供性表现数量。基于前期所确立的绿化景观主导、居住社区主导以及城市空间主导的三类改造类型构建遗产可供性表现指标统计表,为后续深入开展不同案例的遗产可供性分析提供数据基础(表3—表5)。

表 3 绿化景观主导型的不同外部环境要素的遗产可供性表现呈现次数统计表(表格来源:作者自绘)

表 4 居住社区主导型的不同外部环境要素的遗产可供性表现呈现次数统计表(表格来源:作者自绘)

表 5 城市空间主导型的不同外部环境要素的遗产可供性表现呈现次数统计表(表格来源:作者自绘)

3.3 遗产可供评价矩阵构建

本研究基于对太原市不同村落可供性发生空间中历史记忆要素的系统分析,建立了城中村改造的可供性评价指标体系。采用梅尔(Maier)和法德尔(Fadel)提出的可供性结构矩阵(ASM)统计评价方法,构建了针对绿化景观主导、居住社区主导和城市空间主导三类改造模式的评价矩阵,用以量化评估各改造项目中历史记忆的活化程度。该评价矩阵包含功能可供性、感官可供性、认知可供性和社会文化可供性四个属性维度,覆盖三类改造模式的外部环境要素。评价基于环境中可供性的呈现数量采用三级分值标准:积极可供性的各影响因子分值为 1;消极可供性的各影响因子分值为 -1;潜在可供性的各影响因子分值为 0.5;空格表示无可供性交互,分值为 0,并以此形成客观的活化程度评价结果。

3.4 分值计算与结果分析

基于上述矩阵,针对绿化景观主导型、居住社区主导型、城市空间主导型下的三类改造案例进行分值计算:(1)绿化景观主导型:西铭村、西寨村(北极宫)、南寒村(真武庙)以及王家庄村这四处城中村在改造后新建环境中历史记忆遗存的可供性表现分值展开计算,最终所得结果依次为:29、30、-4.5、20.5。(2)居住社区主导型:吴家堡村(观音堂)、木厂头村、小井峪村(戏台)、南寒村(观音堂)、西流村、三给村六处城中村改造后

新建环境中历史记忆遗存可供性表现分值的计算结果依次为:4.5、-5、53.5、27.5、8、8.5。

(3)城市空间主导型:吴家堡村(三官庙)、义井村、小井峪村(开元寺)、西寨村(观音堂)、松庄村五处城中村改造后新建环境中历史记忆遗存可供性表现分值的计算结果依次为:17.5、7.5、14、-6、27.5。

依据以上分析,梳理出太原市不同类型改造的特点:

(1)绿化景观主导下的平均分值最高、波动最小,表明改造后环境的可供性需求明确且单一。其现代化设计和高绿化率吸引了更多城市人流,但也改变了村庙空间肌理,挤压了历史环境要素的生存空间。

(2)居住社区主导下拥有最高分值,但波动较大。说明历史环境要素的丰富度越高,活化程度上限越高,但由于人群结构多样性和行为需求复杂,改造难度较大,收益不稳定。

(3)城市空间主导下的平均分值最低且波动较大。证明与城市街道空间的紧密贴合限制了村庙文化空间的可供性机制,影响其活化能力。因肌理空间缺失,使用主体转向构筑物内部空间寻求联系,若受阻则空间活化能力严重受限。

4 基于遗产可供性的遗存村庙空间活化策略

当前,太原市城中村改造仍以满足新建环境的功能性需求为主,忽视了遗存村庙文化空间及其文化遗产的价值,导致其互动性与吸引力下降,与新建环境形成明显割裂。基于此,本节结合前文分析,提出相应的活化策略。

4.1 实体遗产的可供性营造

实体遗产是建成环境中的物质性遗存,涵盖历史构筑物及环境要素,具有离散分布且不可迁移的物理属性,通过触、视觉感知系统可实现直接的可供性体验。

在绿化景观主导型的改造中,使用主体的行为轨迹与互动倾向缺乏规律性。应通过新建构筑物与景观要素强化主体—客体关系,突出历史构筑物的主体地位,引导可供性行为。此空间绿化景观占比较高,需通过在历史环境要素周边塑造环绕型交往空间,辅以文字导览说明,增强其可识别性与互动性。

在居住社区型的改造中,使用主体以社区居民为主,其社区归属感与互动意愿呈正相关[12]。更新过程中应利用实体遗产营造社区活动与交往空间,采用同质化材料与设计延续历史风貌,实现新旧元素的有机融合,满足不同人群的日常生活与情感需求,从而增强社区归属感、激发空间活力。

在城市空间型的改造中,实体遗产的作用范围受限,需依托构筑物内部空间及历史环境要素,塑造满足社交、展示、文化活动等需求的多功能空间,形成更具吸引力与流动性的内部环境。

4.2 行为空间的可供性营造

行为空间是使用主体进行日常活动、交往与运动的空间,其范围随肌理空间向周边环境扩散而变化,它的营造直接影响使用主体的感受与新建环境的整体品质。在绿化景观主导型的改造中,应从空间布局角度出发,打造开放、流畅且宜人的环境体验,利用步行道连接行为空间与实体遗产,增强联动性、趣味性与引导性。同时,通过局部保留或历史映射的方式体现原有旧肌理,延续历史记忆并形成特色空间以吸引人流。

居住社区主导型改造中,行为空间的使用主体以社区居民为主,对归属感需求较高。设计应以历史记忆的呈现为核心:首先,挖掘村落历史、民俗文化等,通过展板、碑刻或意象形式融入新肌理空间,形成可供性互动节点;其次,适当降低居民楼密度,避免空间压迫感削弱归属感;最后,合理控制行为空间的开放度,既吸引城市人群,又避免过度开放影响居民日常生活。城市空间主导型改造中,城市街道空间主导肌理空间,设计可塑性受限。应将构筑物沿街立面纳入设计范畴,提升美观性与功能性。例如:在忠于原真性保护的前提下,引入与村落、村庙历史记忆相关的壁画或艺术装饰,设置座椅、绿化景观等社交与休憩元素,在保留特色与风貌的同时,增强归属感并丰富街道空间的趣味性。

4.3 文化氛围的可供性营造

不论哪种改造类型,忽视空间文化氛围塑造的历史元素堆砌,都会使村庙文化空间陷入空洞化,缺乏活力、吸引力及文化深度,降低使用主体的参与感。通过深度挖掘村落特色民俗及庙会社火活动,以定期举办的节庆表演、文化活动的形式在新建环境中加以呈现,配合可供性发生主体营造文化氛围,以保留村落文化特色,丰富新建环境的文化内涵,从而提高空间可互动性。

结语

城中村改造是当前城市存量空间利用的重要方式。当下,越来越多的城中村通过不同的改造手段,发展出不同的使用功能,并逐渐融入城市空间中。这一过程中,如何实现遗存村庙文化空间及其承载文化遗产在新建环境中的合理安置成为当前主要难点。

本研究以太原市建成区范围内城中村改造形成的新建环境中,以遗存村庙文化空间为依托而形成的环境范围为研究对象,在可供性理论视域下,对不同城中村改造类型下的遗产可供性进行评估,并以此判断其空间活化程度,以探究改造过程中存在的问题并提出相应的策略。想要最大限度地实现新建环境中遗存村庙文化空间活化,既要注重可供性发生主体营造,也不能忽视环境内文化氛围塑造的重要性。城中村在城市空间中的区位、村落范围、文化遗产丰富度均有极强的特殊性,不同使用主体对新建环境的参与意愿也各不相同。如何进一步深入提取并解读这些信息,结合新建环境功能需求,进行合理的、针对性的可供性改造设计,是后续研究仍需深化的内容。