特展细读丨固原文物——丝绸之路上的艺术交融

固原地处丝绸之路的要冲,是关陇地区和河西走廊的交汇之处,出土文物反映了西戎文化、匈奴文化、华夏文化、粟特文化和中亚文化之间的相互交融。

正在上博东馆举办的“华彩六盘”特展,汇集了300余件来自宁夏固原地区西周至隋唐时期的文物精品,以固原文物为切入点,可以帮助我们更好地理解丝绸之路的波澜壮阔和中华民族多元一体的格局。

在之前的微信推送中,已经介绍了“华彩六盘”特展中展示的固原博物馆的三件国宝(特展细读丨来自丝绸之路上的三件国宝),这次让我们跟随视频,来看看展览中更多有意思的文物!

镶松石金带饰

西汉(公元前206年—公元8年)

1983年宁夏固原县南郊乡九龙山汉墓出土

宁夏固原博物馆藏

这两件镶松石金带饰出土于宁夏固原九龙山汉墓,造型具有西亚风格。

值得注意的是,在这两条窄窄的金带饰上,使用了锤揲、镶嵌、掐丝、焊接、金珠等手法,制作工艺极为高超。

镶松石金带饰 细节图

·锤揲

利用金银的延展性,用锤子将金块捶打成片,然后放在器物或模具上挤压捶打。

·焊接

在金银器和金银装饰部件之间的接触点上浇灌金属液体,使之冷却后牢固地结合在一起。

·掐丝

将拍扁的金丝或金片按照宝石形状围成一周。我国北方匈奴、乌孙和早期鲜卑族金饰上常见该工艺。

·金珠

通常焊接在器物表面以作装饰,形成如联珠纹、鱼子纹等。金珠工艺也称金粟、炸珠等,通常直径在1毫米左右。目前最早的焊珠工艺制品,发现于公元前2560年至前2400年左右的伊拉克乌尔王陵。

除了高超的工艺,带饰上镶嵌的绿松石和红宝石也值得注意。最早在二里头文化时期,绿松石便作为一种镶嵌在铜器上的装饰出现了,后来渐渐发展出与红玛瑙的搭配,并在汉代极为流行。在目前所见的汉代文物中,绿松石和红宝石一般镶嵌在金器或鎏金银器物表面,这一类制品的兴起主要是受草原地区审美风尚的影响,通过丝绸之路传播而来,体现了双方的文化交流。

神人驭龙铜铺首衔环

北魏(公元386年—534年)

1981年宁夏固原县西郊乡雷祖庙村北魏墓出土

宁夏固原博物馆藏

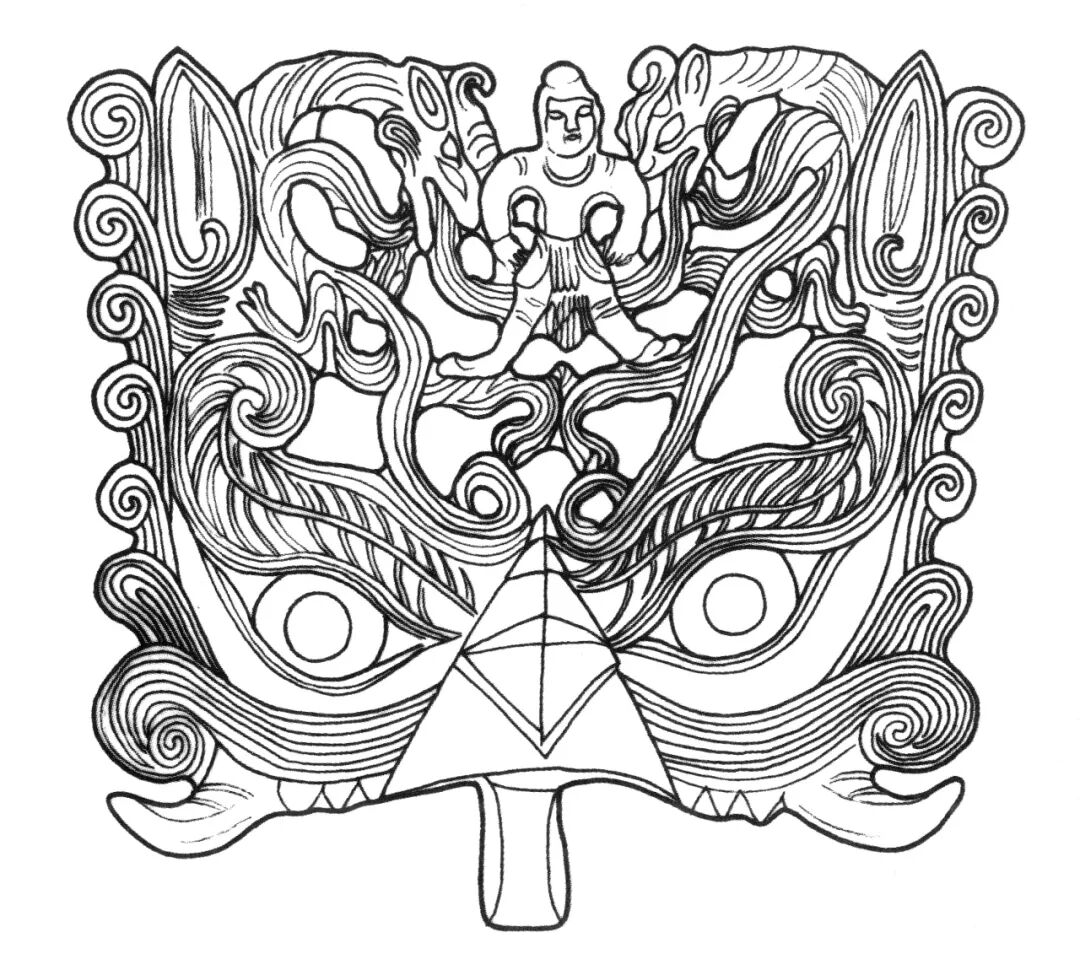

神人驭龙铜铺首衔环出土于固原县西郊乡雷祖庙村北魏墓,铺首与衔环原本应该是组合在一起,钉在漆棺上的。可以看到铺首上有对称的两条龙,龙头相对,龙尾交错,正中间有一“神人”,梳着高高的发髻,穿着紧身衣,双手叉腰,两腿分立。

神人驭龙铜铺首衔环线图

学界一般认为此种神人控驭对兽图像是在西方同类图像影响下产生的,只不过西方同类图像中的对兽种类有走兽、飞禽、游鱼、双蛇等,但没有出现过对龙。

青铜马镳

伊朗 卢里斯坦出土

公元前1千纪前期

汉文化中的对龙取代西方式样对兽,反映了当时有选择性地吸收并改造域外文化的情况,体现了当时东西方文化艺术的融合。

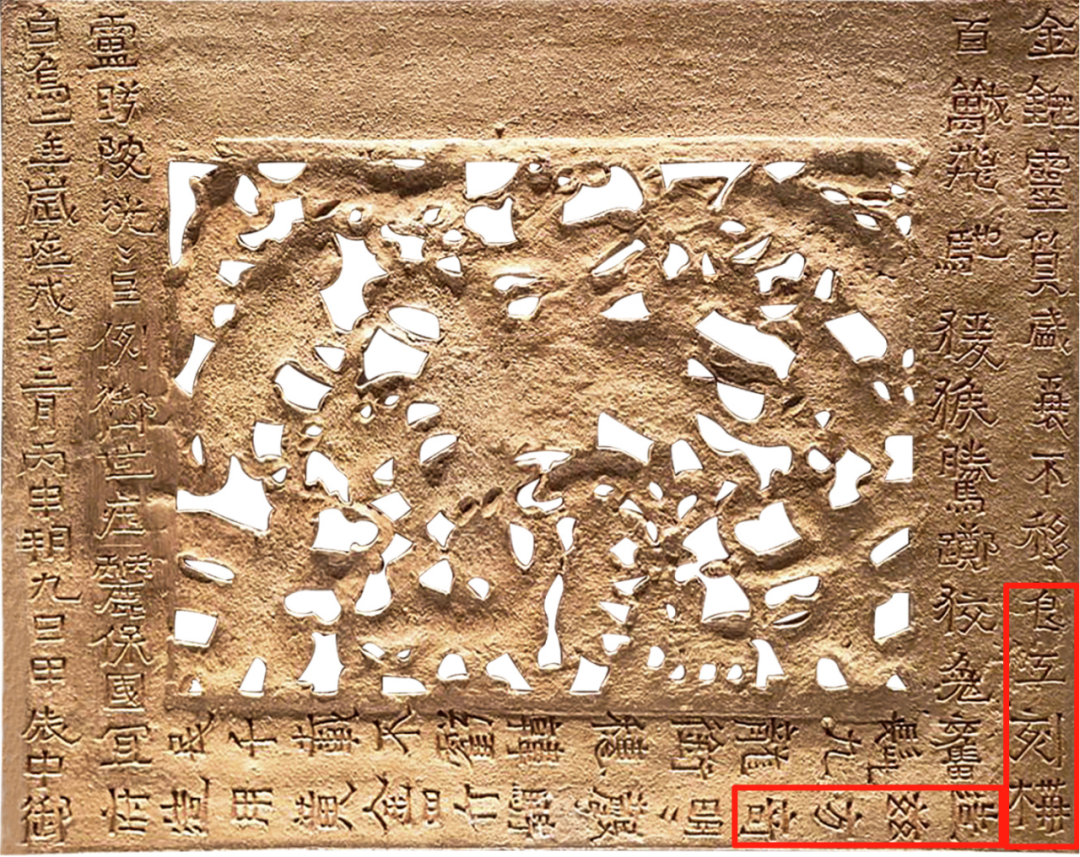

狩猎图金方奇

隋(公元581年—618年)

2006年宁夏盐池县青山乡古峰庄出土

宁夏吴忠市盐池县博物馆藏

这件狩猎图金方奇出土于宁夏吴忠市盐池县。因为在背面82字隶书铭文中有“良工刻构,造兹方奇”一句,因此名为“方奇”。“方奇”在文献中意为各地出产的珍奇物品。这件方奇的具体用途还不清楚,可能是钉铆在车辇上的装饰;而关于方奇的时间,学界目前存在不同意见。

都兰墓群追缴人物骑射金饰片

这件方奇以狩猎图为中心,细节非常丰富,可以看到画面中上方有一位头戴插羽宝冠的骑马人,身着甲,足蹬靴,腰插箭,纵马驰骋,张弓搭箭,控弦待发,周旋于虎、熊、豹、猿、麋等姿态各异的猛兽间。这样的骑射纹主要流行在波斯和吐蕃,在萨珊波斯的银盘上常常能见到骑射纹,又如唐代都兰吐蕃墓群追缴人物骑射金饰片,就与方奇上的骑马人形象非常相似。

狩猎图金方奇 乳钉纹局部

在狩猎图外围则是蔓草纹花边框,边框上有乳钉凸起,这种乳钉纹装饰常常出现在北方草原民族的镂孔金属牌饰上。由此可见,金方奇的艺术风格有匈奴、鲜卑等北方民族的文化因素,还受到了波斯、粟特文化影响。

东罗马金币

东罗马金币

1996年宁夏固原县西郊乡大堡村

田弘夫妇合葬墓出土

宁夏固原博物馆藏

东罗马金币仿制品

宁夏固原县南郊乡史诃耽夫妇合葬墓、

史道德墓、史索岩夫妇墓出土

宁夏固原博物馆藏

东罗马金币,是东罗马帝国(即拜占庭帝国,395年 —1453年) 发行的官方金币统称,因为其含金量稳定、形制统一、流通广泛,成为中世纪地中海世界乃至欧亚大陆重要的 “国际货币”。

东罗马金币通过不同的方式,沿着古丝绸之路向东方传布。中国发现的东罗马金币及其仿制品,大部分出土于墓葬,墓主则包括粟特人、游牧民族中的贵族和皇族。在本次展览中,就展示了北朝田弘夫妇墓、隋唐史氏家族墓等处出土的一系列东罗马金币或其仿制品。

部分东罗马金币在中国很可能不是作为货币流通。我国出土的部分东罗马金币中常有穿孔存在,可能墓主生前将这些金币作为一种装饰品佩戴,死后则作为随葬品。

东罗马帝国与我国交往频繁,史书上很早就有相关记载,而这些在我国境内出土的东罗马钱币正是这段历史的珍贵实物见证,为我们理解欧亚大陆东西方关系提供了新的角度。