世界上有太多圣地亚哥,这个有什么不同?

由于世界上有太多个圣地亚哥,为了避免混淆,智利首都的名字在国际中通常称作“圣地亚哥·德·智利”。这座城市在1541年由西班牙征服者创立,从殖民时期开始一直都是智利的首都。它集成了这个狭长国度太多的苦难、震荡与兴衰,历史与记忆在群山怀抱中下沉,沉积成城市的性格与基石。

凝眸与远望:圣母与高塔同框

我到圣地亚哥后,就想寻找一个俯瞰城市的最佳视野,于是登上圣克里斯托瓦尔山。山上是城市最大的绿地——大都会公园,占地7.22平方公里,可以有多种方式上下山。我选择在Pío Nono站坐有轨电车上山,在Oasis站坐缆车下山。

爬坡上山的车厢是倾斜设计,车顶和四周都是玻璃窗,能以慢慢抬升的视角欣赏高楼林立的圣地亚哥。山顶有一个露天剧场和小教堂,还有这座城市的地标——1908年落成的圣母玛利亚雕像。圣克里斯托瓦尔山只是圣地亚哥的第三高峰,海拔仅880米,却因为这座20多米高的白色圣母像而地位鹊起。圣母头顶一圈星星,面部慈祥,双手微张,似乎要温柔地拥抱这座历经地震、苦难和涅槃的城市。

圣克里斯托瓦尔山上有圣地亚哥的城市地标——圣母玛利亚雕像,远处可见64层的大圣地亚哥塔。

在山上眺望所及密密麻麻的建筑中,最显眼的即64层的大圣地亚哥塔,夕阳光线照得它熠熠生辉。旅行介绍里写道:“2013年,大圣地亚哥塔作为南美洲最高建筑完工,是这个国家重新崛起的一个无可辩驳的象征。”几乎在建筑完工的同一时间,智利成为第一个加入经济合作与发展组织(OECD)的南美洲国家。尽管在所有OCED国家中,智利的不平等指数排在前列,但其作为发达国家的形象已深入人心,某种意义上也是拉丁美洲灯塔般的存在。

在我的航拍照片里,圣母像和大圣地亚哥塔同框,似乎充满着隐喻:传统与现代、信仰与突破、凝眸与远望。

埋葬与纪念:“我所有的爱都在这里”

拉莫内达宫(Palacio de la Moneda是智利的总统府,名字是货币的意思,最初是殖民时期的皇家铸币厂。这座建于18世纪末的新古典主义建筑墙体厚度超过1米,见证过智利的民主断裂和漫长抗争,曾在战机轰炸中变得伤痕累累,如今被粉刷一新。1973年9月11日是拉莫内达宫历史上最黑暗的一天,陆军总司令奥古斯托·皮诺切特发动军事政变,对拉莫内达宫进行了轰炸,总统萨尔瓦多·阿连德坚守其中并拒绝投降,最终自杀身亡,智利从此进入长达17年的军事独裁统治时期。

总统府北门的宪法广场旁立起了阿连德的雕塑,有人会来凭吊他。参观府内需要提前预约,我未能成行。一个半地下的文化中心在拉莫内达宫后方,阳光透过玻璃屋顶洒下,那些富于新意的艺术表达也有了光芒。在我来时,广场被围起围栏,显得空旷,文化中心里也是游客寥寥。要触碰这个国家的历史皱褶,有一个更为合适的地方。我坐了半个小时的地铁,来到圣地亚哥公墓。

圣地亚哥公墓入口是暗黄色拱顶建筑,广场上竖立着纪念1863年耶稣会教堂火灾2000名遇难者的纪念碑。

公墓是在智利独立后不久的1821年建立的,已有200万人埋葬于此。有人说墓园中逝者的名字读起来几乎是智利历史的名人录。很多墓碑都出自著名雕刻师之手。智利历届已故总统中只有两位没有安葬于此,一位因宗教原因安葬于家族坟茔(yíng),另一位是皮诺切特。

公墓入口是暗黄色的拱顶建筑,外观并不起眼,对面是一排修女塑像。入口建筑内的装饰却精美许多,天花板绘有壁画。我径直走入,找到阿连德的墓地:一块高大的凹型白色石碑。石碑上阿连德的名字被打上大叉,大叉后来又被抹掉,但痕迹仍存。有人在墓室的铁门上插上智利国旗和黄花,门周墙上有很多涂鸦。阿连德是拉丁美洲第一位通过选举上任的、持社会主义思想的总统,经过皮诺切特独裁统治的智利视阿连德为殉道的民族英雄。但从他墓地的保护情况看,似乎他也陷于争议当中,如他名字上若隐若现的大叉。

阿连德的墓地是一块高大的凹型白色石碑,阿连德的名字被打上大叉,后来又被抹掉。

我随机查询了其他墓碑上的名字:“智利国父”之一曼努埃尔·罗德里格斯的方碑、塞古罗·奥布雷罗大屠杀纪念碑、被皮诺切特杀害的工会领袖图卡佩尔·希门尼斯的半身像。我经过一座写有“西班牙慈善协会”的建筑,它好像一座希腊神庙,里面是一格格壁龛,外墙上类似佛教“卍”字的符号被人涂圈划掉,替以一个“A”和一个圈。问了个当地人,他说这个“A”是“无政府主义”的意思。

“西班牙慈善协会”建筑外墙上有类似佛教“卍”字的符号,被人涂圈划掉,替以一个“A”和一个圈。

最让我意外的是这里有一栋二层小楼,写着“中华第一公墓”的汉字。门开着,我走了进去。墙上写着“中华商会公墓重建委员会中华民国40年(1951年)7月建”,建筑分三层(还有地下一层)存放着约50格写有中国人名字的墓位。他们大多来自广东,墓碑上刻有鹤山、南海、番禺、台山等籍贯,生辰有写1886年的,还有的写着“精神不死”。一块写着“中华先考诸公府君之墓位”的匾额斜放在一边,上面的日期是1894年。我后来又见到了“中华第二公墓”和多个某氏家墓,还见到了“矩范犹存尘世,灵魂永乐天乡”的楹联。

中华第一公墓

中华第一公墓内的中国人墓位和匾额

据目前资料,智利第一次出现中国人的文献记载是在1850年。19世纪末,大量华工经秘鲁来到智利,起初在硝石矿上做工,后来有人开起了杂货店和牛肉铺。据不完全统计,目前旅智侨胞约有3万人,尤以广东江门鹤山人居多。在一些华人很早到来的地方(比如智利北部城市伊基克,Iquique),当地语言已留下先侨的痕迹,比如称呼中餐馆为“其发”(广东话“吃饭”)、馄饨为“完蛋”(浙江话“馄饨”)。

我看到公墓中那些被刻上墓碑的汉字名字,逗留许久,思绪万千。这里是地球上离祖国最远的国度之一,是什么推动他们背井离乡、漂洋过海?又是什么让他们决定在此扎根、求生、长眠?一个个姓名背后,是具体的人的奋斗史,于漂泊之人是惊雷,亦是微缩的史诗。

公墓最初的边界是一排长3.5公里的砌体建筑,最高处达7米,像一堵凿有一口口壁龛的长墙。如今,墙外也延展出大片墓地,但大多提供给平民。这面墙区隔出两个空间,一个是属于总统、英雄、贵族们的赫赫声名,另一个则留给普罗大众的默默如尘。

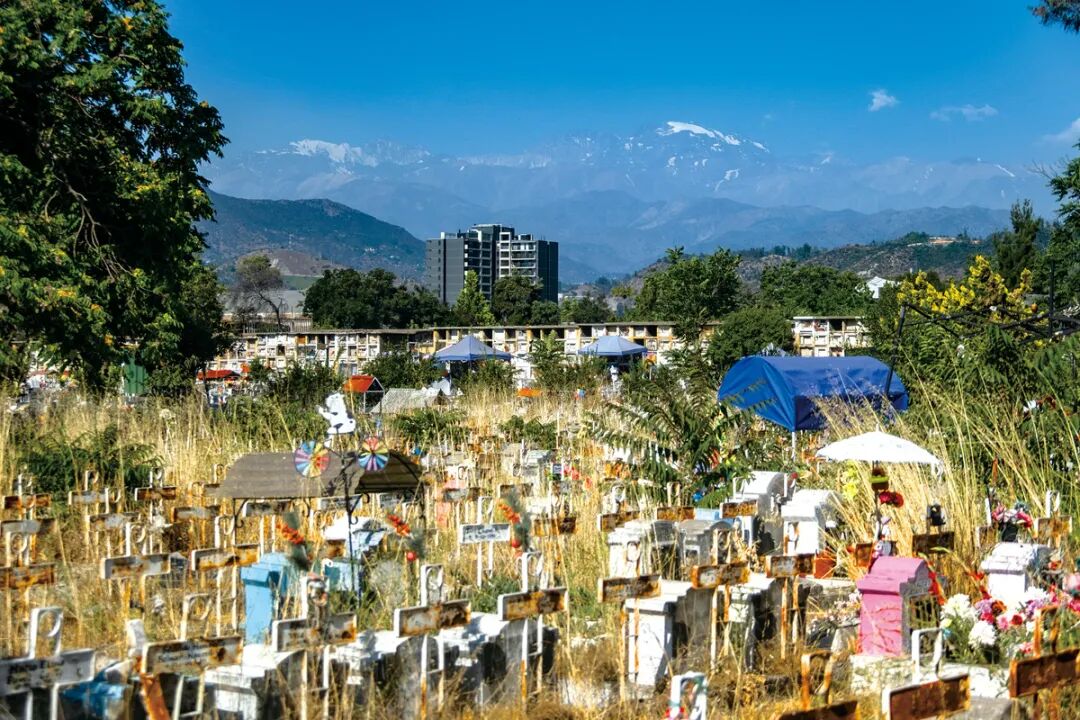

埋葬着平民的大片墓地

我穿过这堵墙,眼前的场景不似先前肃穆,反而变得“喧闹”起来。这里的墓穴显得简陋,但墓前是纷繁成堆的小风车和花朵。甚至有家庭在墓位上搭起了遮阳篷,一家人在篷下纳凉,婴儿车和长椅就在一旁,好似郊游。有的为逝去的亲人制作巨幅海报挂在墓穴周围,还配上“生日快乐”的字母气球。生者在逝者之地团聚,虽已阴阳两隔,但仍可促膝长谈。

我走着走着,来到了一块叫做“29号地”的地方,场景变得萧瑟:一排排锈迹斑斑的铁十字架,墓前尽是黄色枯草。这里曾是皮诺切特军政府最大的乱葬岗,偷偷埋葬持不同政见的“失踪者”。智利恢复民主后,这里挖掘出126具无名尸体,后来通过DNA技术陆续确认了四分之三的受害者。这里是智利第一个受国家保护的墓地。“29号地代表了一场哀悼未竟的恐怖,代表了家庭为了解真相、获得正义和创造记忆而作出的不懈斗争。”这里的牌匾上写着。

在接近公墓出口的地方,有一面为1973~1990年期间失踪囚犯和政治处决受害者建造的纪念墙,上面刻满密密麻麻的名字,中间空出一块,留给了阿连德总统。墙最上方写着酷刑和监禁中幸存下来的诗人劳尔·朱利塔的诗句:“我所有的爱都在这里,它已经附着在岩石上,在大海上,在群山上。”墙前的石头上摆着很多受害者的照片,还有几张残缺面孔的雕塑。

纪念墙对面是音乐家比奥莱塔·帕拉之墓。她是一名智利共产党员、“智利新歌”运动的开创者之一,死于开枪自杀,她的出生日期被定为“智利音乐家日”。帕拉墓前摆满鲜花,墓后挂着她弹吉他的海报,面对着纪念墙,似乎她从未停止对生活和反抗的歌唱。

音乐家比奥莱塔·帕拉之墓

天色渐晚,我在公墓关闭前走出大门,发现在大门附近还有一块朴素的碑石,上面写着“丹尼尔·萨穆迪奥·维拉多样性纪念碑”。纪念碑下埋葬着一位2012年因同性恋性取向而被谋杀的年轻人,他的死促成了智利相关反歧视法律的立法,这是拉丁美洲第一个为性少数群体免受歧视立起的纪念碑。门外的花店也准备打烊,将用油漆桶装着的花卉收回那塞着旧电视和编织包的店面里。

关于皮诺切特时期的黑色记忆还存在于圣地亚哥的很多角落。

我专程探访了伦敦街38号。路上经过智利社会党总部,那里挂着庆祝91年党庆的条幅,该党是阿连德和智利第一位女总统巴切莱特所属政党。伦敦街38号,又名“尤卡坦营”,是皮诺切特政府秘密警察组织国家情报局的集中营。1973年9月至1975年底,有98名拘留者在此被法外处决。独裁政权曾试图掩盖地址,将门牌38号改为40号。如今,这里是DINA在圣地亚哥的4个秘密酷刑中心中唯一一个未被摧毁并恢复为纪念场所的地方。

伦敦街38号所在二层小楼

38号的两层小楼外挂起了声援巴勒斯坦的旗帜和标语,上面写着“我们不要忽视它,它被迫消失在昨天,但今天依然存在”。门前街道两旁嵌着铁铸牌匾,刻着遇难者的名字。还未到参观时间,我到隔壁小卖部和老板娘聊了一会儿,她见我背着相机,提醒我要注意小偷。对于旁边的小楼,她记忆最深的是受害者中有两名孕妇。

进入小楼,各个房间里没有太多陈设,墙面上记录着当年在此发生的暴行,二楼主厅挂着遇难者中14名女性的照片,配有她们的生平介绍。管理员见我对那段历史如此感兴趣,送了我一本红皮小书《激进的轨迹》,是当年4名失踪者的传记,里面写着:“在这些斗争中,我们认识到一种阶级价值观驱动的、简单的、日常的英雄主义,它不仅仅是记忆的练习。”

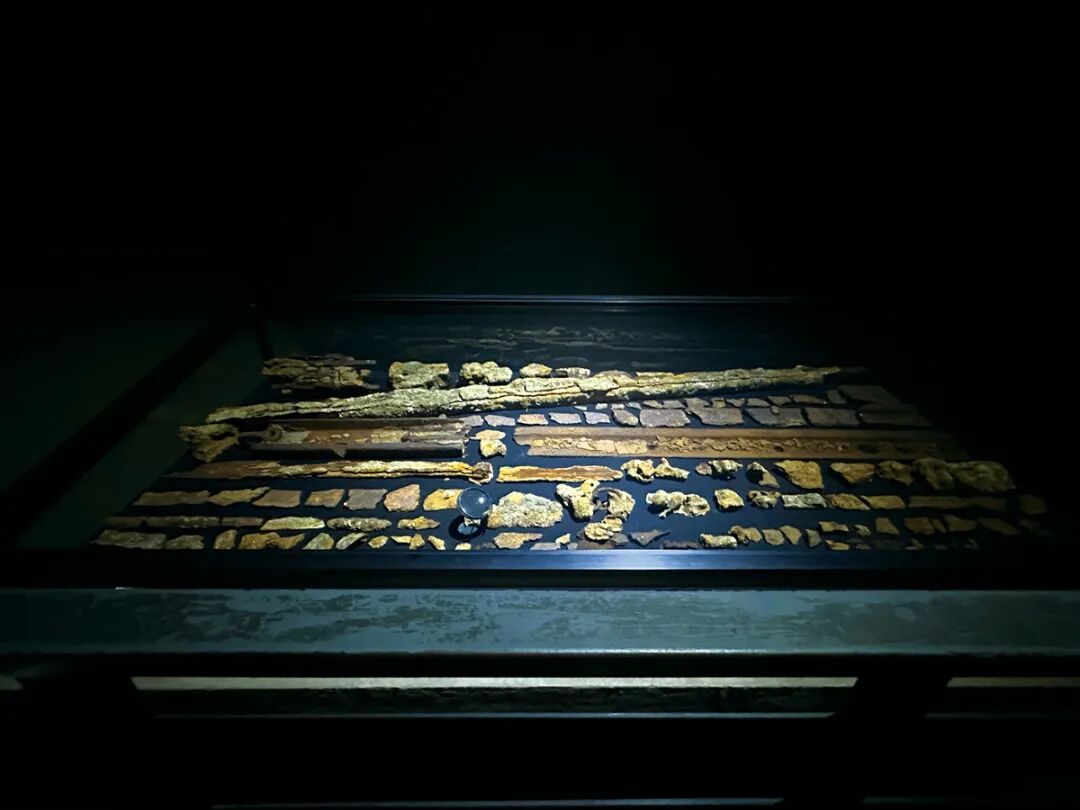

我倒了好几趟公交,找到另一处DINA的秘密酷刑中心——格里马尔迪别墅,约有4500名政治犯曾被关押在这里,其中241人失踪或被处决。曾经的建筑已被销毁,改造成如今1万多平方米的公园,这里的一砖一石、一花一木仿佛都被赋予了纪念的意味。被拘留者的名字和生平被重复印刻在公园的不同角落。有一方玫瑰园,纪念遇难的女性。一个复原的监控木塔下是“记忆小屋”,展出受害者们生前的物件——“从这里消失或被谋杀的人,也被爱、创造、唱歌、祈祷,他们哭泣、玩耍、写作、阅读,而最重要的是,他们为一个更美好的世界而战……”一座斜置的立方体房间里,展示了从金特罗湾海底挖出的铁轨。当年,秘密警察们用直升机将绑上铁轨的失踪者尸体抛向大海,以掩盖罪行。橱窗里,凸透镜放大了一枚纽扣,它镶嵌在已经锈蚀了的铁轨残片上。这枚纽扣很小,但是一个生命曾经存在的痕迹,更是一场暴行确凿的证据。

公墓出口处的政治囚犯与受害者纪念墙及残缺面孔雕塑

格里马尔迪别墅的斜置立方体房间里展示着生锈的铁轨残片

“记忆小屋”里展出受害者生前物件

公园门口展览室介绍DINA的国家恐怖主义作为,提到在20世纪70年代,DINA还和阿根廷、玻利维亚、巴西、巴拉圭、乌拉圭等国军事独裁政府联合行动、转运囚犯,此即“秃鹰行动”。旁边的办公室里正开着会,收集信息的工作还在继续。工作人员告诉我,他们还在试图寻找更多的失踪者。一位义务担任导游的女志愿者跟我聊了很久,她的父亲曾是工会主席,她的家庭也曾笼罩在被迫害的阴影中。跟我长谈完,她立刻投入到工作中,为一群来参观的中学生做讲解,这些学生染着红发、戴着鼻钉和耳钉,“新新人类也需要记忆的传承”。

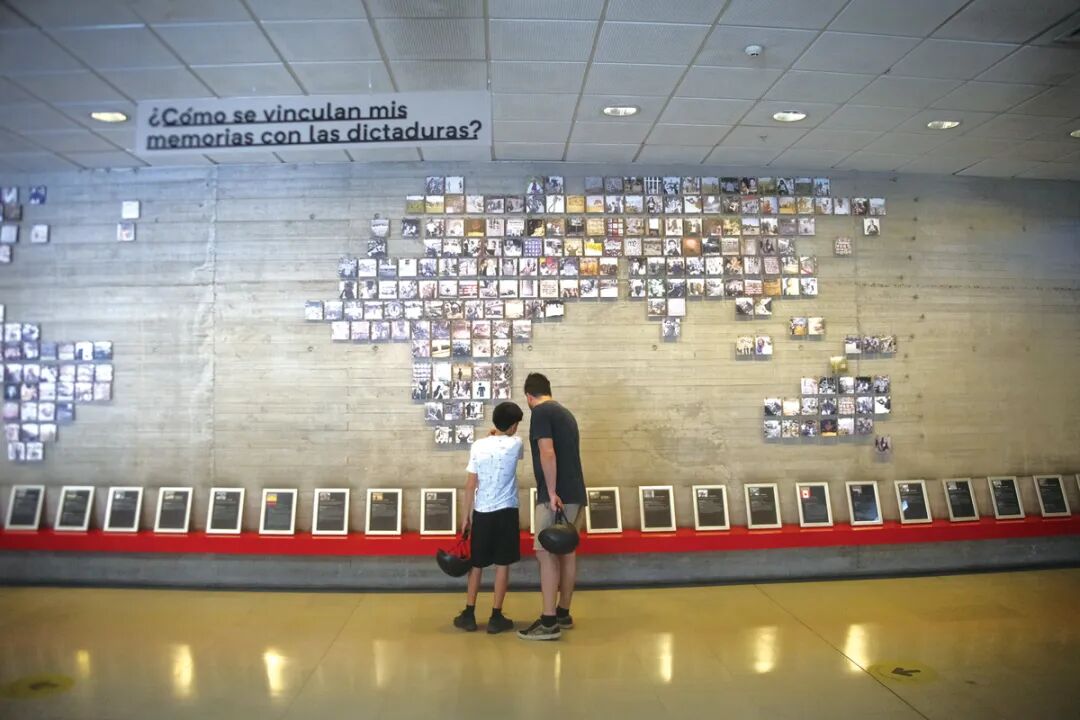

我又辗转来到记忆与人权博物馆,这里更加系统地揭露美国中情局如何策动政变和那些骇人听闻的“失踪”事件,以及真相委员会的调查细节。一进门就能看到巴切莱特的话:“我们无法改变过去,只能从我们所经历的事情中学习,这是我们的责任,也是我们的挑战。”这一2010年开放的场馆是她担任总统时的主要政绩之一。

记忆与人权博物馆陈列着照片马赛克组成的世界地图,标记世界各地的侵犯人权事件。

入口大厅的墙上,照片马赛克组成了一面世界地图,下方的一排相框罗列了世界各地发生过或正在发生的大规模侵犯人权事件。取自“29号地”的铁十字架被当成展品陈列,旁边一块块展板展示智利全国各地的纪念场所。行进在展厅长廊里,头顶上会出现一个个悬挂的问题标识:“我的记忆与独裁政权有什么联系?”“我们是怎么否认人性的?”“没有真理和正义,有可能建立一个民主国家吗?”“我们可以借鉴过去的哪些例子来应对当前的斗争?”“在政变50年后,如果我们忘记这一事件,会发生什么?”

圣地亚哥公墓内的29号地

参观完博物馆,我在旁边的咖啡吧遇到一位白发老人。他穿着蓝色牛仔衬衫、锃亮的棕色皮鞋,不断地和周围人攀谈,推荐他的诗集。在聂鲁达的国度能遇到一个真实的诗人,让我颇感兴趣。他跟我说,他于1973年20岁时开始写诗。他的诗集封面写着“2019/20,革命/艺术/封锁/诗歌俳句/大流行”。他说,疫情和独裁统治是智利历史上两个最黑暗的时期。他在一张玻璃圆桌旁坐了一下午,喝着一杯冰水,没卖出一本诗集。我花15美元买了一本诗集,成了当天唯一的读者。我翻开一页,上面写着:“通过这次大流行/我明白生命是一个谜/从那天起/我不再信任空气。”

自圣地亚哥建城以来,武器广场一直被视为城市的心脏,大教堂、中央邮局、市政厅、国家历史博物馆等古典建筑环绕四周。在殖民地时代,这里曾是可怕的绞刑场,而今已是棕榈树掩映下的市民公园,周围延伸出繁忙的商业街和艺术品市场。新古典主义风格的大主教教堂现在的建筑建于1748至1800年,屡经地震及火灾破坏后,已不是最初的模样,而是重建翻新后的第五版本。

武器广场被视为圣地亚哥的城市心脏

马波乔火车站(Estación Mapocho的职能也因为地震而改变。它曾是北上火车的始发站,一块牌匾还纪念着1939年9月3日一列火车的抵达,车上载着诗人聂鲁达担任外交特使时从法国集中营救下的2000多名难民。后来因为地震破坏和铁路系统衰颓,车站最终关闭,现在被改造成文化中心,用以举办艺术展览、音乐会和贸易博览会。我到访时,车站外厅陈设着第45届智利全国新闻摄影展,展出1950年以来极具视觉冲击力的纪实照片;车站大厅没有展览,显得空荡,两侧及天顶的金属构架呈现出工业文明的美感,中央空地上,一群黑衣舞者在探照灯下排练现代舞。

马波乔火车站被改造成展厅和文化中心

在圣地亚哥的建筑上很难找到当年大地震的痕迹,而那些重塑之后的精致与光彩是智利人民坚韧性格的写照。智利地处环太平洋地震带上,这是全球地震和火山活动最频繁的区域,而智利海岸线几乎完美地勾勒出了这条“火环”的东南边缘。2010年2月,智利中部沿海发生8.8级地震,造成惨重损失,智利人民仅用2个月就让街道、港口、机场正常运营;是年8月,智利举国为圣何塞矿井地下困了69天才获救的33名矿工欢庆,国家凝聚力得以巩固。2015年,又一场8.3级地震袭来,智利人民再次众志成城,共渡难关。“遗憾的是,没有一个最顽强国家的奖项,否则智利一定是有力的候选者。”《孤独星球》手册里如是写道。

一个傍晚,我登上圣卢西亚山。这里是圣地亚哥这座城市最早建立的地点之一,保留着西班牙殖民者的炮台和古堡,亦有印第安反殖民英雄的塑像,现在是免费开放的公园,山上景致有些杂乱无章,常见情侣漫步、相拥、热吻。我在此登高,朝大圣地亚哥塔望去,背景的山峦雪顶虽在雾霾中却也显露出来。这是温柔的提醒:圣地亚哥也是依偎着安第斯山脉的城市,沿着山脉,整个南美洲大陆延伸向远方。

在圣卢西亚山上眺望城市和安第斯山峦雪顶