杨军凯 | 史君墓发掘简报

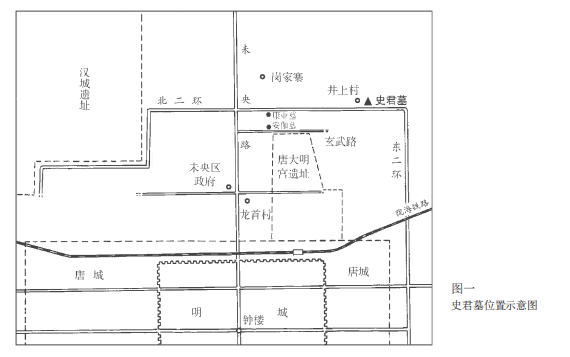

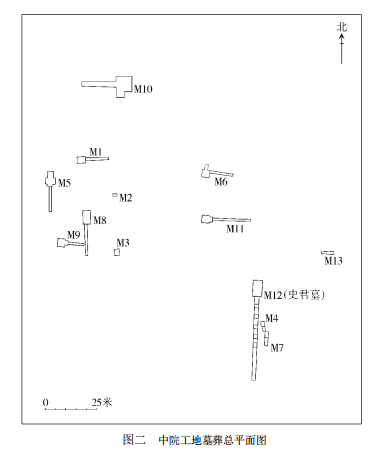

史君墓位于今陕西省西安市未央区井上村东,西安市中级人民法院新征地范围内。墓西距汉长安城遗址约6.6公里,与2000年陕西省考古所发掘的北周安伽墓相距约2.5公里,南距唐大明宫遗址约1.6公里(图一)。2003年6~10月,西安市文物保护考古所在此共清理发掘汉、西晋、北周墓葬13座(图二)。其中北周史君墓(M12)发现了石门、石堂[1]、石榻,出土金戒指、金币和金耳坠等珍贵文物。所出土的石刻上均采用浮雕彩绘贴金图像做装饰,内容十分丰富,涉及祆教以及中西文化交流等题材。据石堂上的汉文题记,墓主人史君为北周凉州萨保。该墓的出土是有关中西方文化交流的又一重要考古发现,目前这批资料正在整理中。现将此墓的一些基本情况简报如下。

该墓的地层分为4层。第1层为耕土层,厚约0.25~0.3米,内含现代砖瓦和植物根系,土色花杂,土质疏松。第2层为扰土层,厚约0.6~0.65米,土色深褐,土质较硬,内含少量的植物根系和少量砖瓦,墓道开口在该层下。第3层为黑垆土,厚约0.6~0.8米,土色黑褐,土质坚硬,呈块状结构,内含少量杂物。第4层为生土层,土色浅黄。

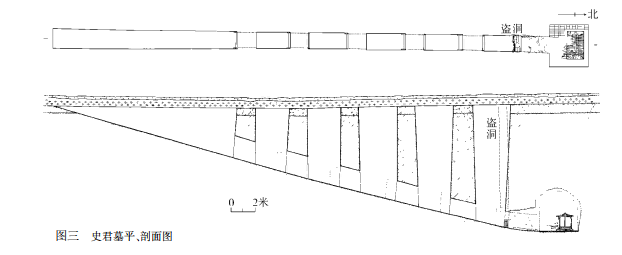

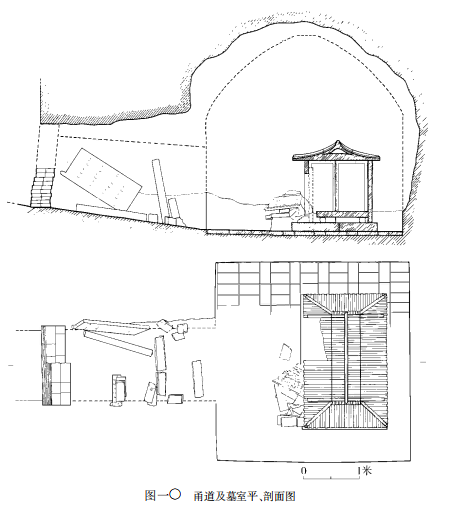

该墓形制为长斜坡土洞墓,坐北朝南,方向186°。由墓道、天井、过洞、甬道和墓室等几部分组成,全长47.26米(图三、四)。

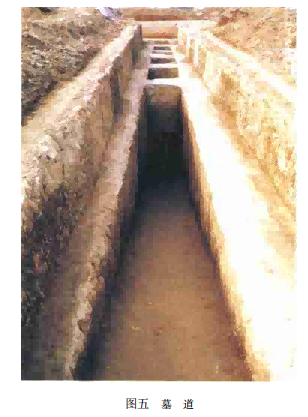

墓道开口于现地表以下0.9米处,其上叠压耕土层和扰土层。为长斜坡墓道,位于墓室南。水平长16.3、南宽1.7、北宽1.48米、坡长16.6米,坡度15°,深0~4.4米(图五)。

该墓共有5个过洞和5个天井,天井平面为长方形,均略比过洞宽。现依照由南到北的顺序依次介绍。第1过洞长1.68、宽1.4、券顶高约1.97米;第1天井长3、宽1.45、南深5、北深5.75米;第2过洞长1.6、宽1.3、券顶高约1.9米;第2天井长3.2、宽1.45、南深6.3、北深7.04米;第3过洞长1.65、宽1.32、券顶高约1.8米;第3天井长3.45、宽1.45、南深7.6、北深8.4米;第4过洞长1.6、宽1.32、券顶高约1.76米;第4天井长3.4、宽1.44、南深9、北深9.7米;第5过洞长1.56、宽1.28、券顶高约1.46米;第5天井长3.4、宽1.44、南深10.3、北深11米。

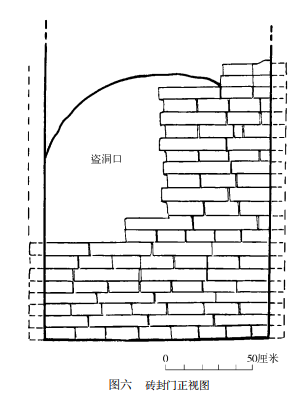

甬道平面呈长方形,拱顶,南北长2.8、东西宽1.5、高1.4米。甬道内先以砖砌封门(图六、七),高1.54、宽1.46米。由下至上用砖22层,砖长0.34~0.35、宽0.17~0.18、厚0.06~0.07米。砖封门内为石质墓门(图八),通高1.51、宽1.37米。由门楣、门框、门扉、门槛等6块石头组成。

该墓原有壁画,但保存情况较差,加之墓室四壁多已坍塌,所绘内容不清。从残存的痕迹看,画工在原生土壁上涂一层很薄的白灰浆后直接作画,基本没有地仗层。除墓室四壁和石堂内壁以外,在过洞上方和墓道、天井靠过洞两侧的局部也绘有壁画,每幅画均有分栏。

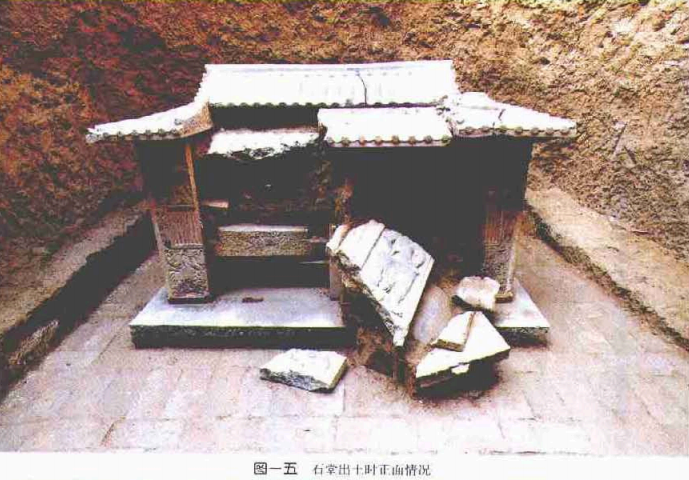

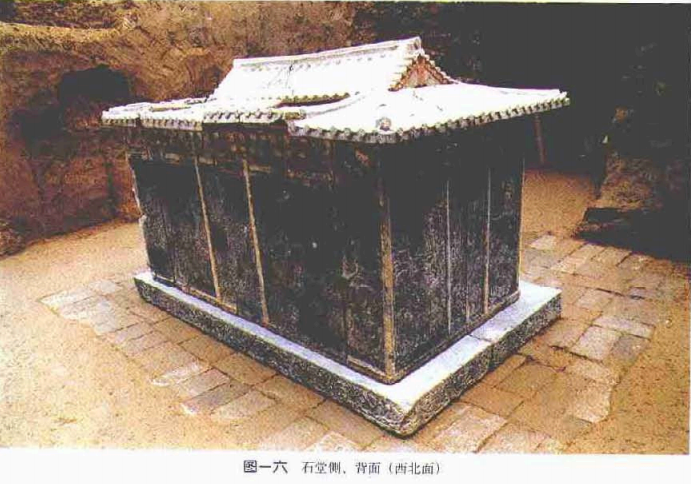

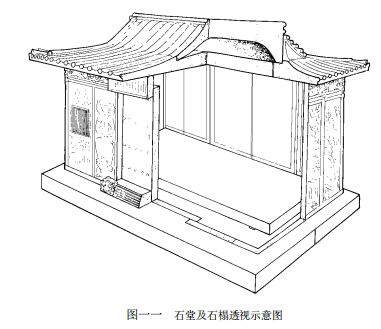

墓室距现地表深12.3米,东西宽3.7、南北长3.5米,由于盗扰和坍塌,墓室顶部情况不明,现四壁残高仅存0.5米。墓室中部偏北出土一仿中国传统木构房屋式建筑的石葬具,上面的汉文题铭自名“石堂”(图九、一〇)。石堂为歇山顶殿堂式样,坐北朝南,面阔五间,进深三间。东西长2.5、南北宽1.55、通高1.58米(图一五、一六)。在石堂南壁门楣上,有粟特文和汉文题铭。石堂内出土石榻一个,长2、宽0.93、高0.21米(封二∶2;图一一)。石堂内壁尚残留有朱砂分栏的壁画,现仅存部分树叶和葡萄纹。石堂内顶部用朱砂绘有建筑结构图案。

在第5天井北侧发现盗洞一处。由于墓室已被严重盗扰,骨架散乱于石堂内外。经初步鉴定,出土的骨架有人骨和兽骨,人骨分属两个个体,其中一具为男性,另一具为女性。从出土的骨架看,未发现火烧的痕迹。

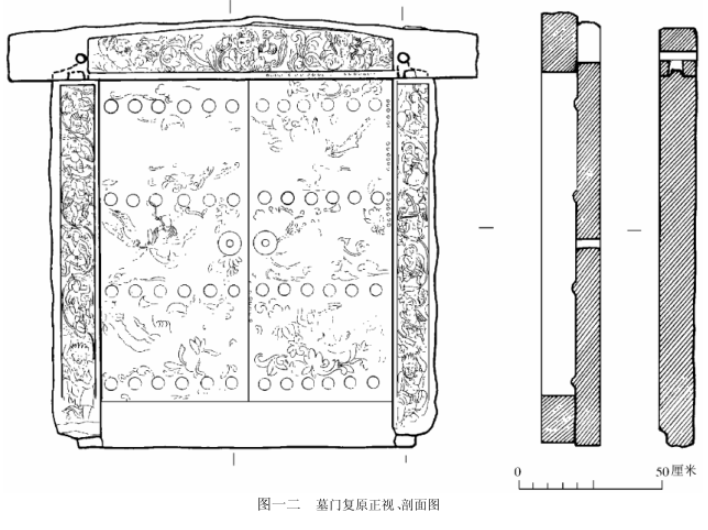

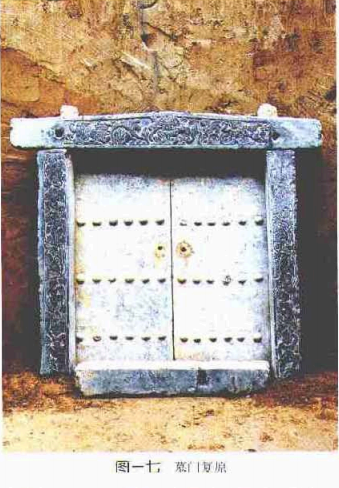

墓门位于墓葬甬道之中,由门楣、门框、门扉、门槛等6块石料组成,通高1.52、宽1.35米(图一二、一七)。门楣上正面以减地浮雕技法刻有图像,其中央为一正面的四臂神,左侧有一位手执角杯的神,只露出半身,右侧刻怪兽和鸟首人身的神祇(qí),中间用厚叶忍冬纹相连,周围边框上绘有白色联珠纹。门框分为东西两个,正面刻绘浮雕图像,分别刻有伎乐、飞天和守护神,其间用缠枝葡萄相连。门扉正面有凸起的乳丁,上下各有四排,每排6枚。两个门扉上均彩绘贴金,分别用白、黑和红色绘飞天和莲花等图像,每扇门扉上画3组飞天(图一八)。石门由于盗扰,出土时除两扇门扉和门框外,其余已残断,上面彩绘大部分已脱落,仅在局部残留有彩绘贴金的痕迹。

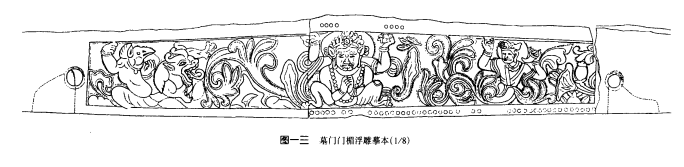

门楣1块,长1.65、高0.24、厚0.13米。平面近似五边形,其中顶部中间略高,两侧较窄,正面减地内刻3组浮雕图像。正中为一蹲坐的四臂神,头戴宝冠,卷发,有头光,怒目、獠牙,两耳上竖。颈上戴有项圈和串珠,两手拱于胸前,另两臂弯曲上举,手托门楣顶部,手腕均戴镯。门楣东侧有一位手执角杯的神,头戴宝冠,面向中间略侧,留八字须。两臂弯曲上举,手腕均戴镯,右手托门楣顶部,左手执角杯。有两宽带相交于胸前,其下半身变成厚叶忍冬纹。门楣西侧为怪兽和鸟首人身的神祇,均面向中间,前面一个为兽首,头上有两个角,张口卷舌,卷曲侧身,其中一爪上举;后面一个为鸟首,尖喙,圆目,右臂弯曲上举,右手托门楣顶部,戴镯,左手置于肩部(图一三、一九)。

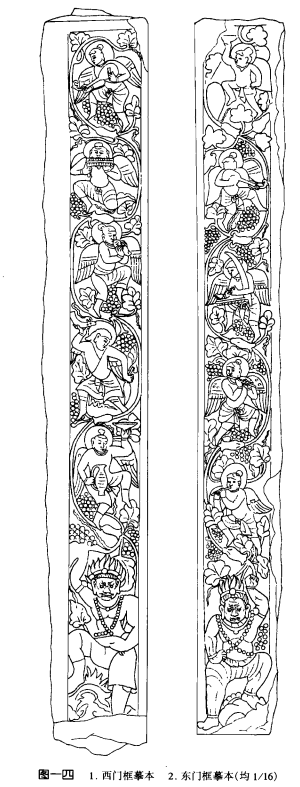

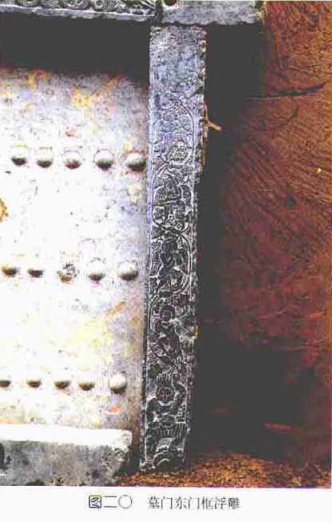

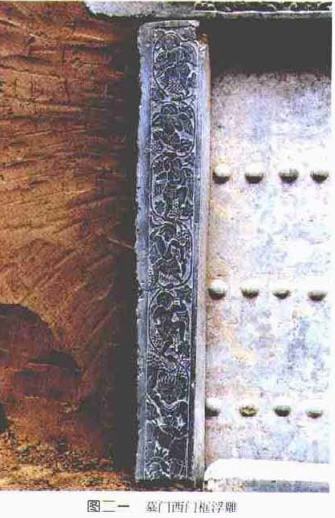

门框分为东、西2块,平面呈长方形,正面减地刻绘浮雕图像,分别刻有伎乐、飞天和守护神,中间用缠枝葡萄纹相连。飞天共两组,每组5个,除西门框执角杯的飞天发型和服饰较特殊外,其余均头挽小髻,有头光,肩生翼,身着圆领窄袖长袍,足蹬靴。手中分别执乐器或物品。两个门框最下方各雕刻一个守护神,束发,呈火焰状,面目狰狞可怖,张嘴露出尖利的獠牙,戴项圈,两肩挂有串珠,相交于腹前,一臂上举,戴臂钏,一臂弯曲下垂,作叉腰状。一足直立,一足踏于山石之上。其中东门框的守护神雕刻较为细致,在手腕和脚腕上均有镯。东门框长1.24、宽0.14米,飞天分别手执箜篌、横笛和筚篥等乐器(图一四∶2,图二〇)。西门框长1.25、宽0.18、厚0.14米,飞天分别手执排箫、海螺、角杯、胡瓶和长杯等乐器和物品(图一四∶1,图二一)。

门槛1块,平面呈长方形,素面,残长1.04、宽0.18、高0.125米。

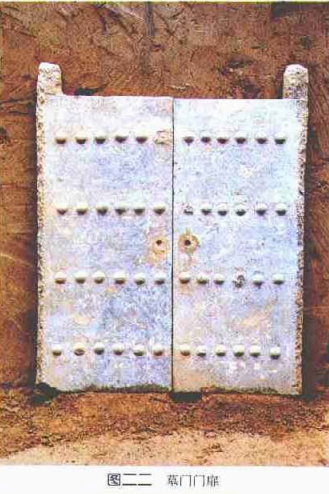

门扉2块,长1.34、宽0.58、厚0.08米。正面各刻4排凸出的乳丁,每排6枚。乳丁直径5.5厘米,门环为铁质,已锈,孔径2厘米。门扉上用红、白、黑等色绘有飞天、莲花和联珠纹等图像,由于保存较差,大部分已模糊不清(图二二)。

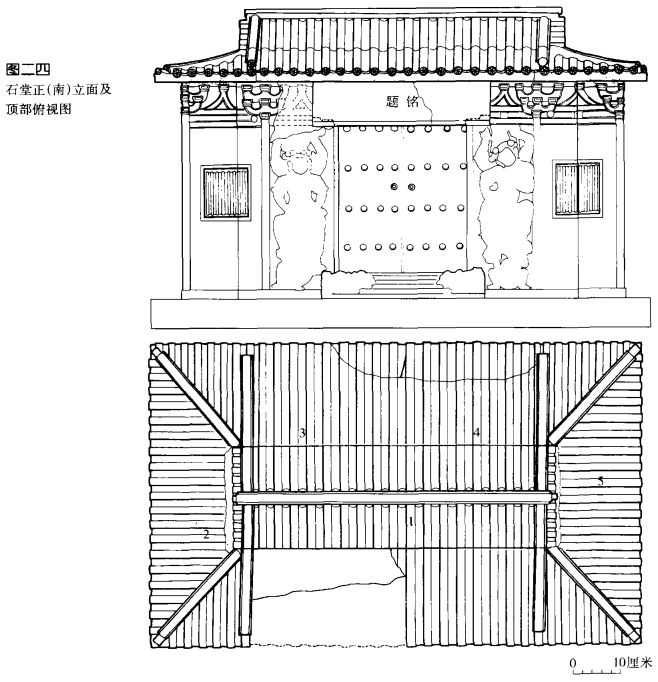

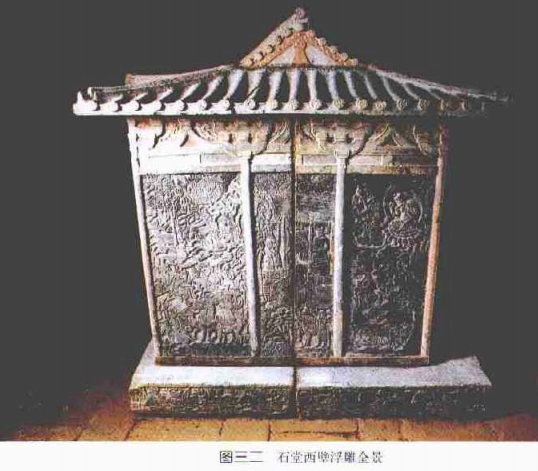

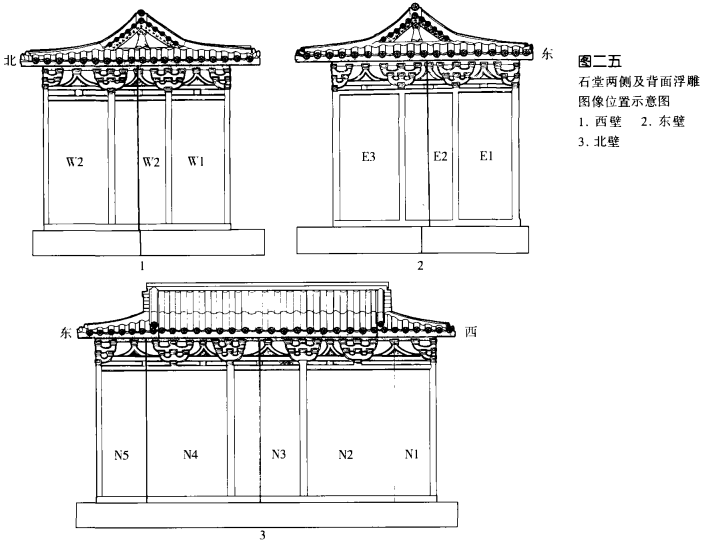

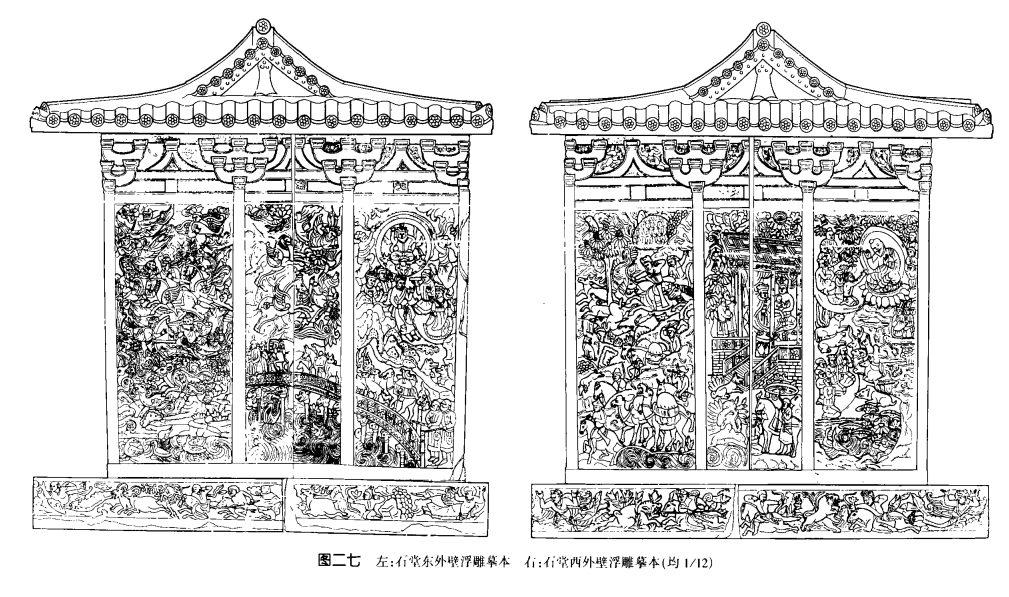

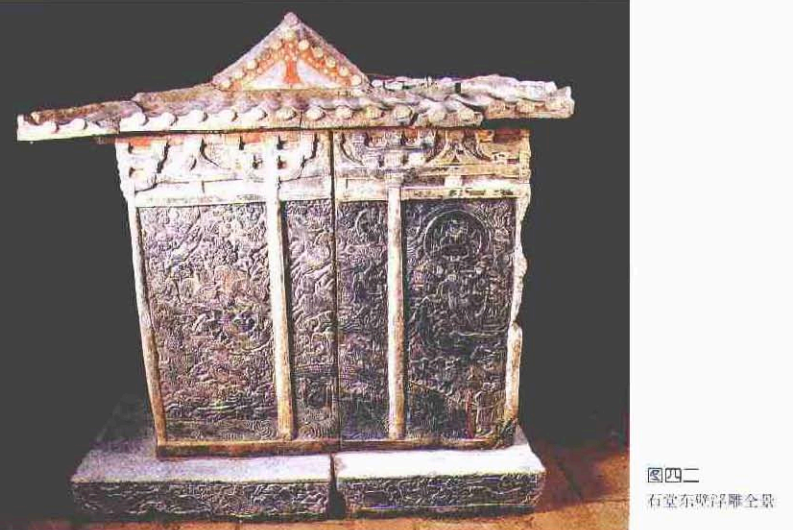

石堂为歇山顶式殿堂建筑,坐北朝南,面阔五间,进深三间,由底座、四壁和屋顶三大部分组成(图二四)。底座用两块石板拼合而成,东西长2.5米,南面一块南北宽0.88米,北面一块南北宽0.68米,四周均雕刻有浮雕纹饰。石堂四壁由12块石板构成(包括石堂门扉2块、门楣1块和门槛1块),其中四个转角处都是用“L”形整石雕凿而成。各石板之间的接缝处上方,扣有铁质“细腰”(也称银锭榫),石板两侧、石板与底座之间用直榫相连。四壁分别浮雕有四臂守护神、祆神、狩猎、宴饮、出行、商队、祭祀和升天等题材的图像。在人物面部、服饰、佩饰、器物、山水树木和建筑构件等部位施有彩绘或贴金。雕刻内容与风格带有十分明显的西域特色。屋顶由5块石材拼合而成,其中4块平放在四壁上面,形成屋檐,并用朱砂绘有仿木的建筑结构,顶部由一块整石雕凿而成,内部凿空,有明显的凿刻痕迹。

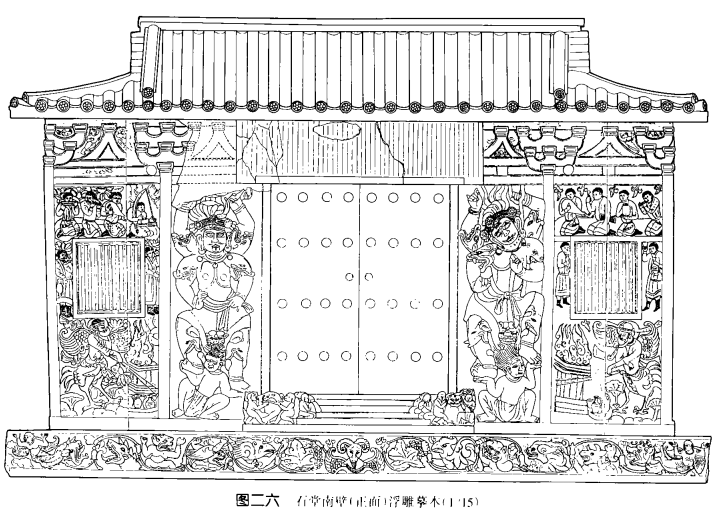

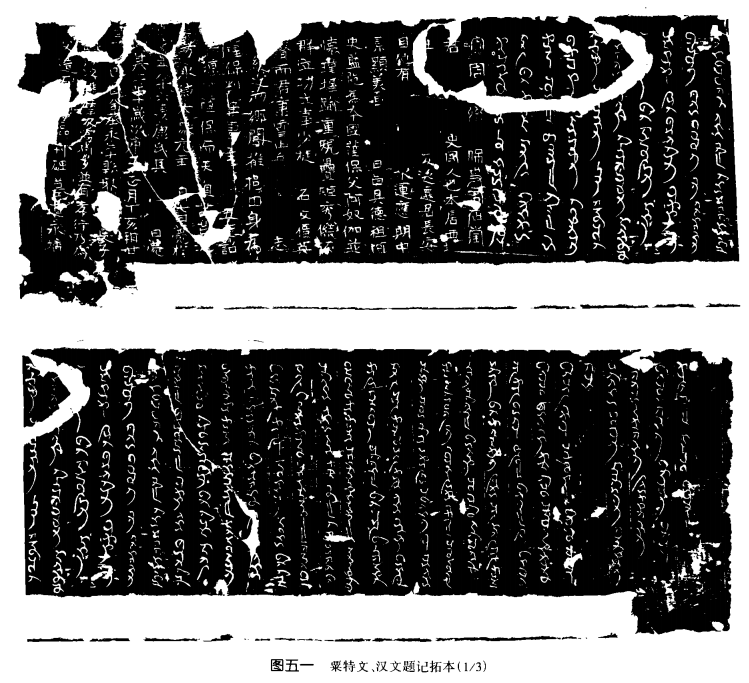

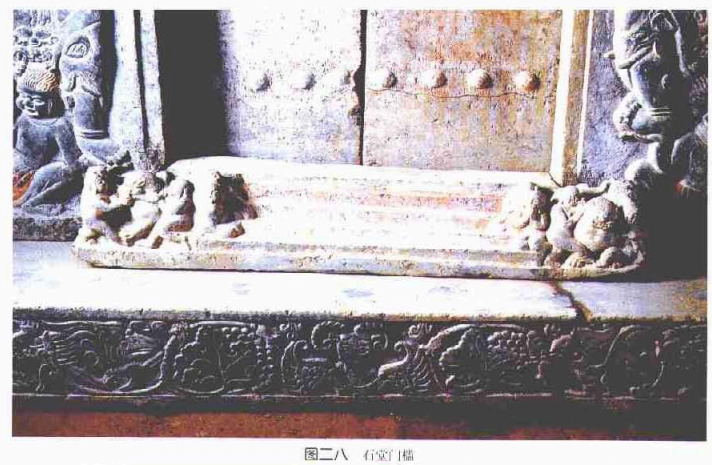

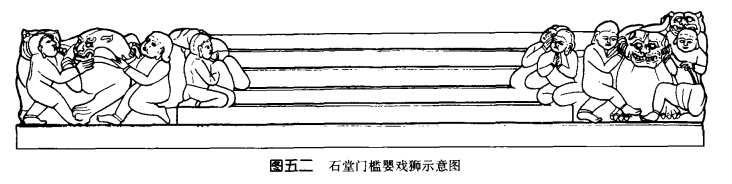

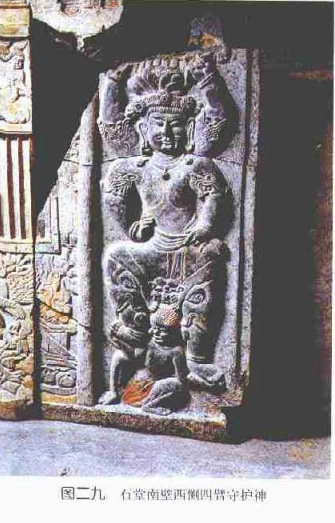

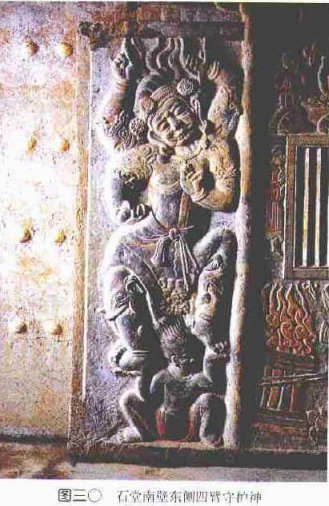

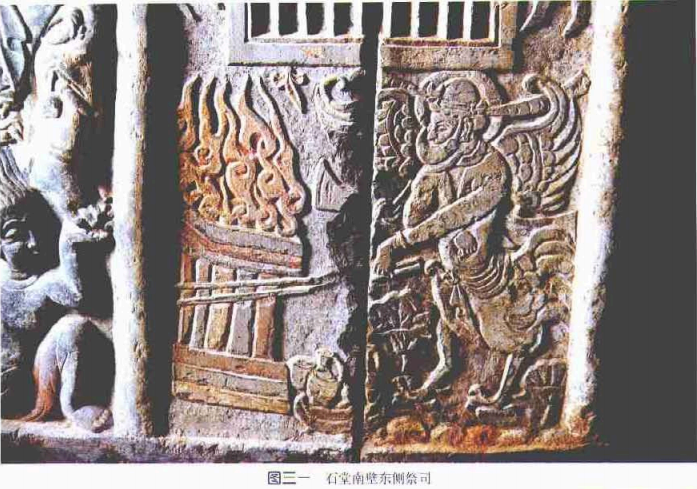

(一)石堂南壁:由8块石料拼合而成,宽2.2、通高1.1、厚0.09米,为石堂的正面,共5个开间(封二∶1;图二六)。当心间宽0.68米,两次间东宽0.33、西宽0.36米,再两次间东宽0.42、西宽0.38米。正中间为门扉、门楣和门槛。门扉共两扇,位于当心间的中央,高0.9米、宽0.68米,门环为铁质,已锈,仅存两孔。每扇门宽0.43、高0.98米,门扉上有凸起的乳丁,上下各有4排,每排5丁。门两侧刻有宽3厘米的门框,门上有一长方形的石块,长0.88、宽0.23米,长度略宽于当心间的宽度,两端插入两次间的凹槽中,上刻粟特文和汉文题铭,共有竖刻文字50行,其中粟特文32行,汉文18行(图二三、五一)。录文详见附录。由于被盗扰,文字现已部分残缺。门槛长0.86、宽0.2、高0.15米。门槛有6级台阶,两端分别刻有两对狮子和4个卷发童子,正在相互嬉戏。这一题材尚为首次发现(图二八、五二)。两次间分别刻有2个脚踏小鬼的四臂守护神,均采用高浮雕手法(图二九、三〇)。在四臂守护神旁边有两个直棂窗,直棂窗位于两再次间的正中,东窗高0.3、宽0.25米,西窗高0.28、宽0.25米。每窗都竖立直棂8根,每根宽1.1厘米,直棂的横截面为三角形。窗上各有四个伎乐,两侧各有两个侍者,两个直棂窗下分别各有一个戴口罩的人身鹰足的祭司——穆护,手持火棍,并分别设有火坛(封面;图三一)。

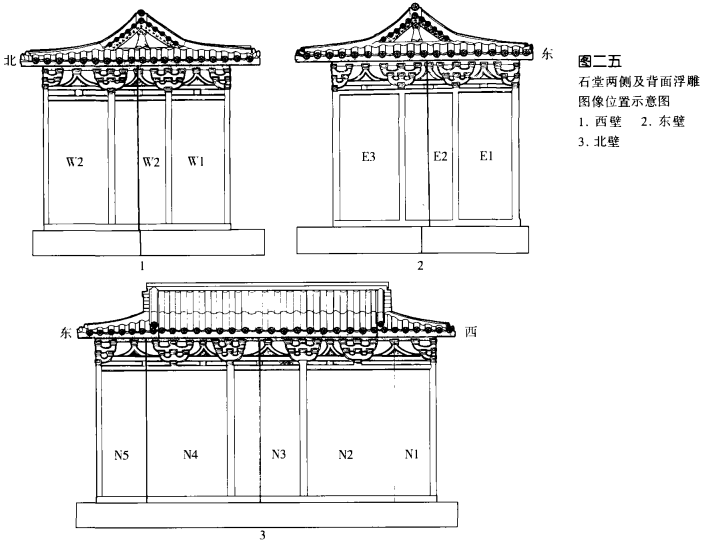

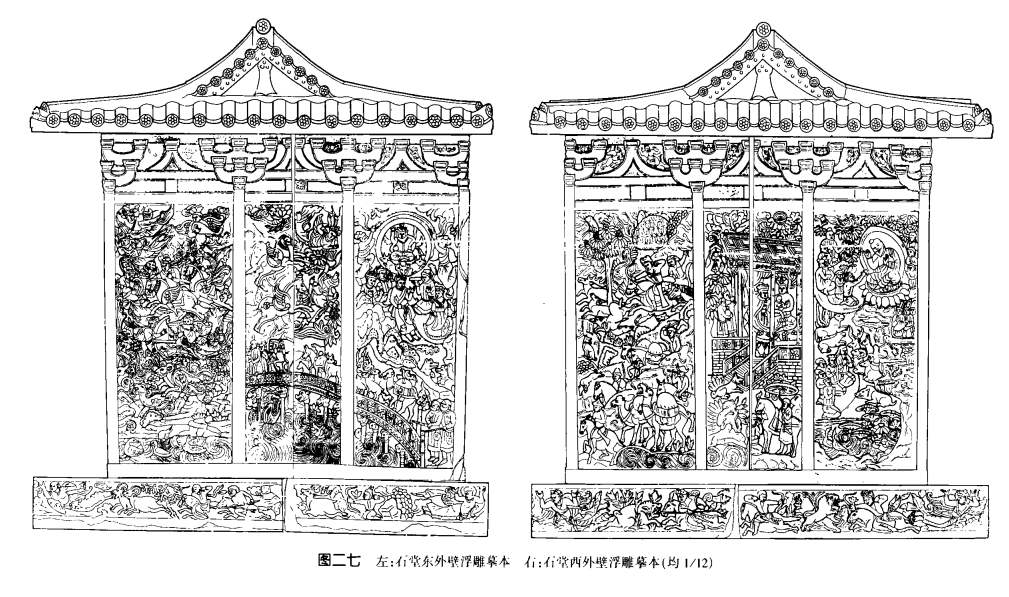

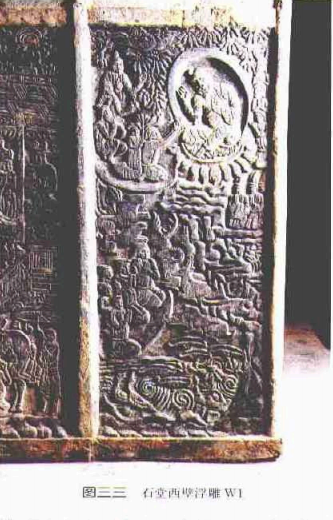

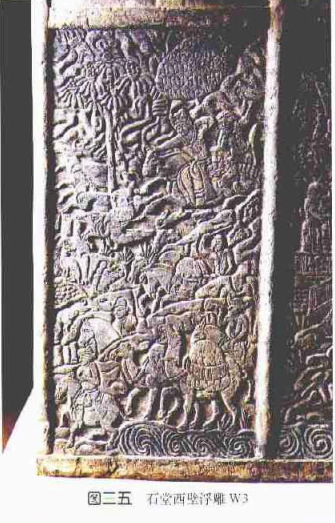

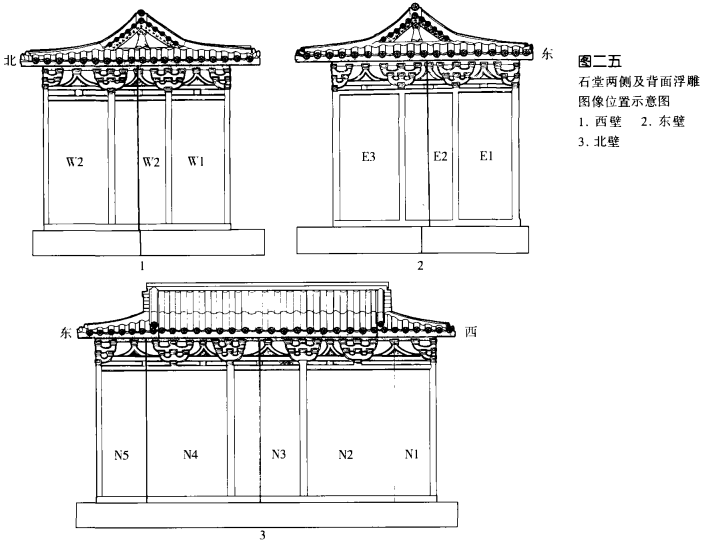

(二)石堂西壁:由两块石板拼合而成,宽1.2、通高1.1、厚0.09米。两块石板之间有宽约1厘米的缝隙,北面一块宽0.61、南面一块宽0.58米。4根立柱将浮雕画面分成三个部分,从南到北编号为W1、W2、W3(图二五:1、二七:右、三二)。

W1 高0.83、宽0.35米。画面为一神正在对周围众生讲经说法。画面上部分中心位置有一交脚盘坐于莲花宝座上的神像,身后有椭圆形背光。该神头挽小髻,面有髭须,右臂弯曲上举,右手小拇指上翘,左臂微曲,左手置于胸前,袒右肩,帔帛搭于左肩上,似在讲经说法。神像的右下方铺有一椭圆形毯子,毯子上跪坐一对男女,男子居前,双手合十,向上伸举。在神像的左右两侧及左下方各有3个男子,或跪或坐。在画面下部右侧一椭圆形毯子上也跪坐着5个男子双手合十置于胸前,十分虔诚。在这些人周围有7只动物,从上到下分别是一对狮子、雄鹿、羚羊、绵羊、野猪等。画面的最下方是荷叶和水波,水波纹中有2只水禽正伸颈向上(图三三)。

W2 高0.84米,宽0.32米。画面为一对夫妇在家中怀抱婴儿的场面,整个画面中心为一座砖砌仿木结构的穹隆顶建筑。正中间端坐男女主人,男主人位于左侧,头戴宝冠,身穿圆领窄袖长袍,腰束带,盘腿而坐,右手怀抱一男婴。男婴光头,左手弯曲上举,右手置于腹前,身穿圆领窄袖衣,坐在男主人怀中。女主人位于右侧,头戴宝冠,身披裘皮披风。在男女主人右侧站立两位侍者,右边一位怀中抱一瓶,身穿圆领窄袖长袍,腰束带,带下悬挂有物。台阶上放两个瓶。台阶下卧有一犬。画面下部右侧有山石和水波纹;左侧有一匹鞍鞯俱备的马,马前跪有一男子,马旁边站立一侍者,手举曲柄伞盖,身穿长袍,腰配短刀,似正在等候主人(图三四)。

W3 高0.83、宽0.39米。画面内容反映的是在山石、树丛中商队狩猎和出行的场面。画面上部正中偏左有一骑马弯弓射箭的男子,头戴帽,右手持弓,左臂抬起做射箭状,身穿交领紧身窄袖衣,腰束带,悬挂有箭袋。其马前有5只动物,其中一只已中箭倒地,其余4只正在奔跑,依次是雄鹿、羚羊、野猪和兔子。在骑马男子左后侧有一马头,右后侧有一侍者左手上举架隼。在山石和树木之间还有4只犬,其中一只在主人马的左侧,头刚从山石后露出,正在追赶前面奔逃的兔子;两只犬在画面右侧奔逃的动物两侧,作蹲坐状,似在帮主人围猎;另一只在画面下部商队马的右前方,似正在山石之间搜寻猎物。画面下部是一个由马、骆驼和驴组成的商队。在商队的最前面是两个骑马的男子,其中一位腰上悬挂着箭袋。两匹马后面是两头驮载货物的骆驼,骆驼后面有一头戴船形帽骑在马上的男子,右臂弯曲上举,右手握千里眼正在瞭望。在两头骆驼右上方,有两匹马和一头驴驮载货物并行,驴位于两匹马中间,其后面有一右手持鞭的男子正在驱赶前行。骆驼脚下有水波纹(图三五)。

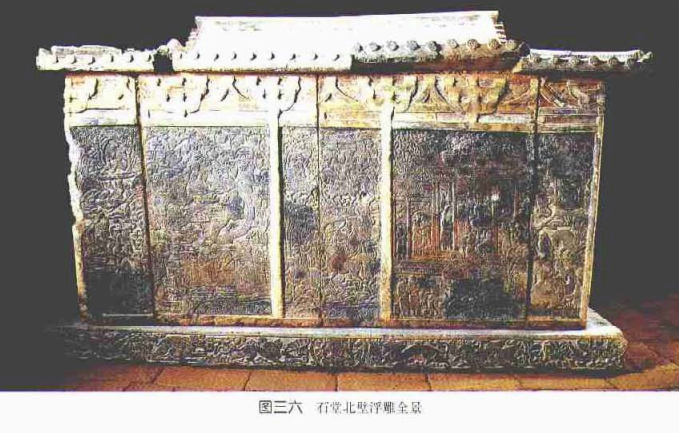

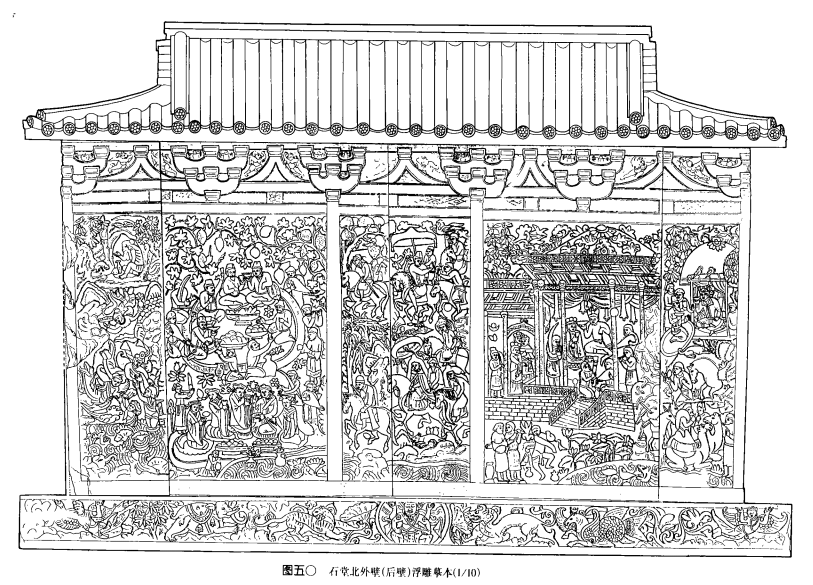

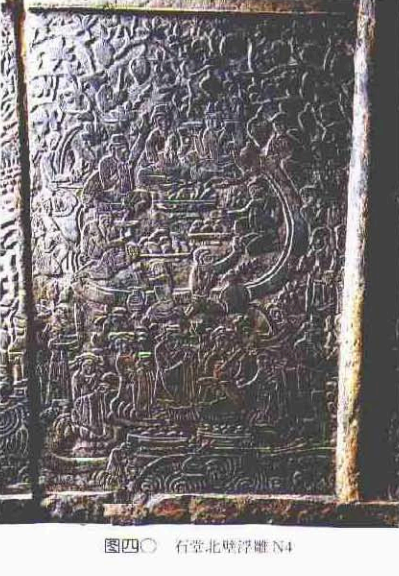

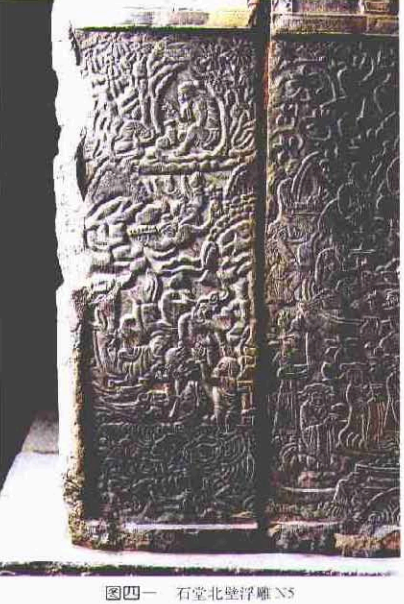

(三)石堂北壁:由四块石板拼合而成,宽2.21、通高1.1、厚0.09米。4块石板的宽度从西至东分别为:0.29、0.91、0.74、0.32米。北壁从建筑结构来看原应有6个根柱,分为五开间,由于受石材尺寸的限制和画面内容的需要,在两次间少了2根柱,整个北壁仅雕刻4根廊柱。但画面从内容上看仍为5个部分,从西到东编号为N1、N2、N3、N4、N5(图二五:3、三六、五〇)。

N1 高0.83米,宽0.25米。画面内容反映的是商队野外露宿和贸易的场景,可分为上下两部分。画面上部中心位置为一帐篷,门帘上卷,帘上栖有两只小鸟。帐篷内盘腿坐一男子,头戴宝冠,着翻领窄袖长袍,腰束带,右手握一长杯,左手置于腿上,脚穿长靴。帐篷外树木茂盛,空中有飞翔的两只大雁。帐篷前靠右侧铺设有一椭圆形毯子,上面跪坐一位头戴毡帽的长者,着翻领窄袖长袍,腰束带,带下悬挂腰刀,右手握长杯,左手微前曲,两人对坐,作饮酒状。帐篷两侧有3位侍者,左侧两位,右侧一位。帐篷门前和椭圆形毯子之间卧有一犬,作回首状。帐篷的下方为4个男子率领的商队,有两匹骆驼,两匹马和一头驴。商队中间有2位男子正在交谈,两匹驮载货物的骆驼跪卧于地正在休息(图三七)。

N2 高0.83、宽0.58米。画面为男女主人在家中宴饮的场面,整个画面中心为一座砖砌木结构带有回廊的穹隆顶建筑,正中间端坐男女主人,男子居左,头戴宝冠,右臂弯曲上举,右手握长杯,左臂搭靠在身后的隐囊上。身穿圆领窄袖长袍,腰束带,带下悬挂腰刀。女子居右,头戴冠,右手握一小杯,左手置于腹前,身披长袍。男女主人周围有4个伎乐,靠右侧者弹奏箜篌,左侧和身前者均弹奏琵琶,在弹琵琶的伎乐之间,一伎乐两手上举正吹奏筚篥(bì lì)。在男女主人前面跪坐一位侍者,左手持杯上举,身前放置一长柄胡瓶。回廊中有4个侍者,前面3人,后面一人,手中捧持有物。台阶下右侧有3人,右侧为伎乐,正在手拍腰鼓,其身后放一瓶,中间站立一人,似在击节鼓掌。左侧一人长袖飘舞,左腿抬起作舞蹈状(图三八)。

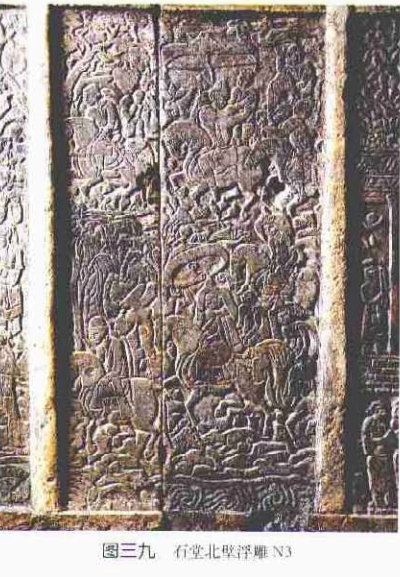

N3 高0.84、宽0.52米。画面为男女主人骑马出行的场面,可分上下两部分。画面上部为5个男子,正中一位为男主人,头顶上有一把曲柄伞盖,旁边有一位骑马举伞盖的侍者相随。主人头戴帽,身穿长袍,腰束带,骑在马上准备出行。右臂高举,回身挥手向身后送行的人告别。男主人马后有两个骑马送别的男子,左前面一位身子前倾,双手弯曲前伸,拱手送别,左后面一位举右手致意。男主人马前有一位男子,腰挎长剑骑马前行,画面下部主要为女眷出行的画面,女眷前面有一位骑在马上腰挎箭袋的男子。其后为3个骑马的女眷,均头戴裘皮做的风帽,正中间头顶有曲枘伞盖的为女主人,身披裘皮披风。在女主人马右侧站立一举伞盖的女侍者,马的左侧有一犬相随(图三九)。

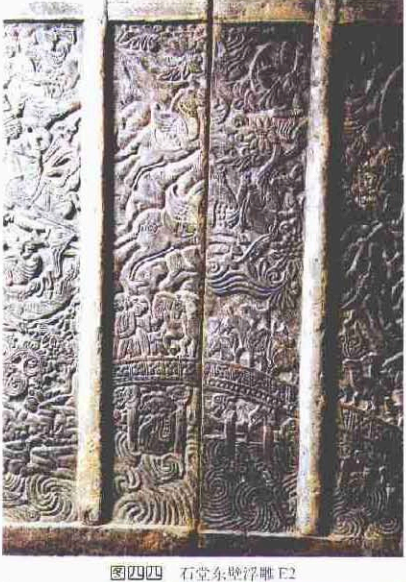

E2 高0.84、宽0.32米。中间的祥云和瑞草将画面分为上下两部分。画面上部正中为两匹向左飞奔的翼马,其中下面一匹马头顶日月。两匹马的上方为一头戴宝冠的飞天,左手持一物,右手略上举,身穿圆领窄袖长裙,腰束带,跣足。飞天的帔帛和衣裙向上飘举。飞天的右边和下方,均刻有莲花图案。下面一匹马的左边有一人,头挽小髻,背面,四肢向上,两手分别握有一物。肩上飘带下垂,似正从空中坠落。下部画面为一拱形的桥梁,与E1图的桥梁相连接,栏板和桥柱的装饰与E1相同。桥上有向右行进的人和动物,与E1的动物相连贯,其中走在前面的似为3个大人和一个小孩。最前边一位仅露出半身,中间为一男一女。男子高鼻深目,袖手置于腹前,女子紧随其后,最左边为一孩童。4人身后为两匹马,马后面跟随着5只动物,有驴和牛等,牛作回首状。桥下水中有莲花和莲叶,水波中间有两水兽,张口上视(图四四)。

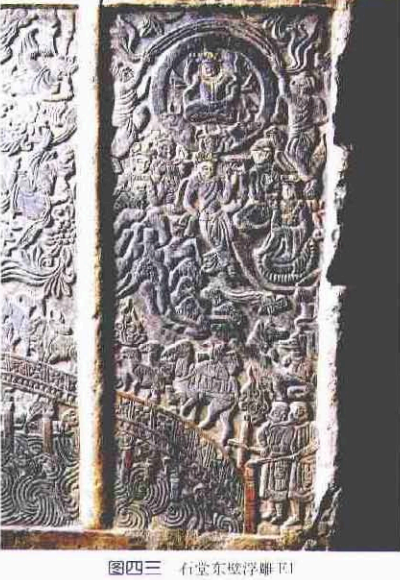

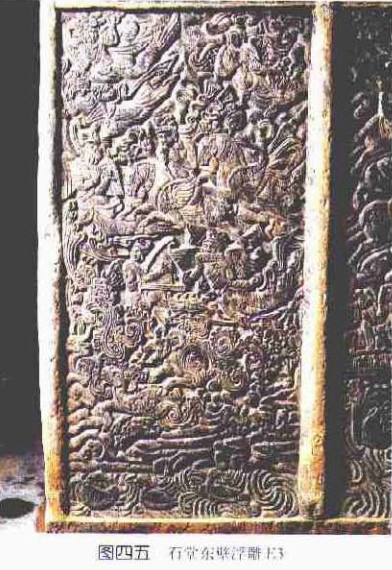

E3 高0.84、宽0.38米。墓主人夫妇在飞天的导引下,升入天国的图像,占据了画而的绝大部分。画面正中为一对男女各骑一翼马,男子居前,头戴宝冠,冠上飘带向上扬起,右手食指和小拇指上翘,左手张开。其身后女子右手食指和中指上翘,左手张开,肩上的帔帛向后飘起。两匹马头顶均饰有日月,向右前方飞奔。画面最右上方为两个头戴宝冠导引的飞天,上方的飞天肩生双翼,右手持一环形物,左手向上托举。下面的飞天右手小拇指上翘,左手张开,肩上的帔帛向身后飘起。在骑翼马的两个人周围,还有4个发髻不同的伎乐飞天,均肩有双翼,居左上方者弹琵琶,右前方者吹奏横笛,右下方者弹箜篌,左下方者吹奏排箫,其中吹奏排箫的飞天头顶饰有日月。在伎乐飞天下面,有4个飞奔的动物,从右到左分别为狮子、牛、骆驼和羊,其后半身皆化为回环漫卷的云纹(或为卷草)。动物以下为河岸山石,石上点缀着少许植物。河水与E2图相连,水中有3只水禽(图四五)。

由于该墓严重被盗,出土随葬器物较少,而且多已移位,均出土于石堂内的填土中,有金戒指、金耳坠、金币、鎏金铜带扣和陶器。

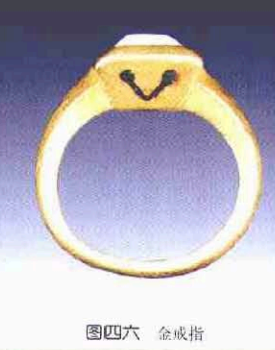

金戒指 1枚。呈环状,上镶嵌长方形绿松石一颗,戒面呈覆斗状,戒指两侧分别阴刻相同的符号,似英文字母大写的“V”。外径2.45、内径1.9厘米,重量13.37克(图四六、四七)。

金耳坠 1枚。由上下两部分组成,上呈环状,似英文字母大写的“C”。下面穿坠珍珠一颗,中间有两层联珠。通高3厘米,重量11.02克,其中珍珠直径0.85厘米(封底)。

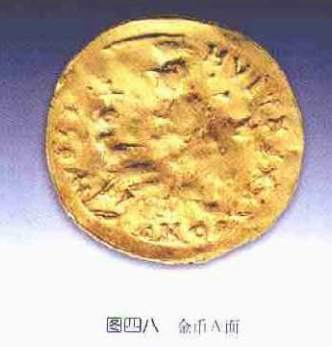

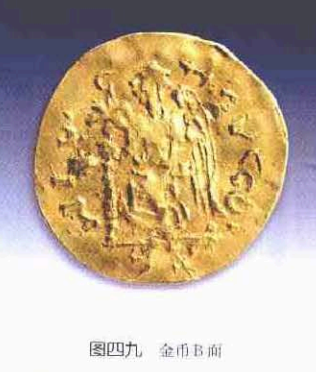

金币 1枚。制作较粗,两面均有纹饰,但上面图像多模糊不清,应为拜占庭金币的仿制品。A面残存铭文为:“VOT□□□HVL□X□XX ONOB”;B面残存铭文为:“VGGG”(图四八、四九)。直径1.75、厚0.05厘米,重量1.75克[2]。

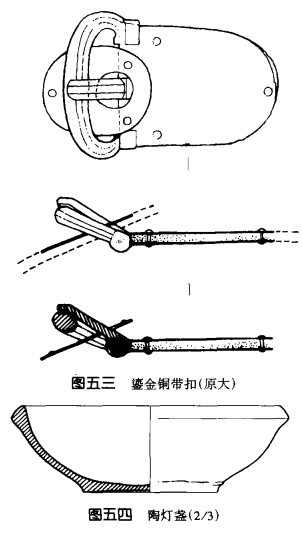

鎏金铜带扣 1件。扣环呈椭圆形,扣针上还穿有一枚扣眼片,扣环与扣针通过转轴与扣身相连,扣身呈马蹄形,通体鎏金,通长5、宽3.2厘米(图五三)。

陶灯盏 1件。泥质灰陶,敞口,方唇,斜弧腹,平底微内凹,器内底部残留一层黑褐色灰烬,口径9.4、通高3.1、底径4.6厘米(图五四)。

五、结语

史君墓是继虞弘、安伽等墓葬的发掘之后[3],6世纪入华粟特人墓葬的又一次重要考古发现,在此将我们在发掘过程中的一些初步的认识归纳如下:

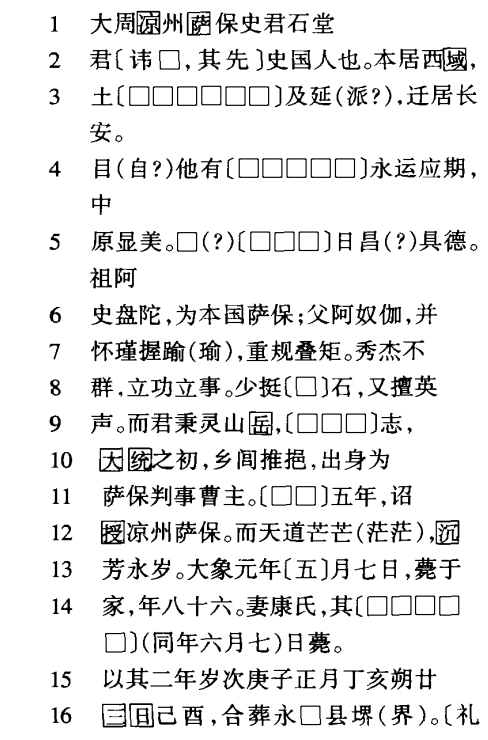

1.关于石刻题铭。石堂门楣的形状为横长方形,表面磨光,出土时上面涂有一层墨,上面分别阴刻粟特文和汉文两种文字。粟特文共32行,刻写于门楣东侧,竖排,阴刻竖格共33行,第33行有格而无文字。汉文共18行,刻写于门楣西侧,竖排,也阴刻竖格。粟特文和汉文第1行均位于题铭中间,分别向两侧书写。粟特文部分书写流畅,中间除盗墓者破坏造成个别文字残损外,其余文字完整,无漏刻现象。汉字部分,第1行阴刻篆书“大周凉州萨保史君石堂”( ),第2~18行是正文部分,楷体,除残损的文字外,还有大段的空白,而且有许多别字和错字,文字书写也极不规范,可能是一位不甚熟悉汉字的粟特人书写的。

),第2~18行是正文部分,楷体,除残损的文字外,还有大段的空白,而且有许多别字和错字,文字书写也极不规范,可能是一位不甚熟悉汉字的粟特人书写的。

另外该题铭中虽然有“刊碑墓道”的记载,但除此之外,墓葬内及周围没有发现其他碑刻,也没有像虞弘、安伽墓一样在墓葬甬道中发现墓志。所谓“刊碑墓道”,所指或许就是这则题铭。此类用粟特文与汉文两种文字刻写的仿汉人墓志的题铭方式以往从未发现。

2.墓主人姓名及家族成员。石堂上的汉文题铭记载:“君……史国人也,本居西域……迁居长安……授凉州萨保。”于“大象元年(579年)薨于家,年八十六,妻康氏。以其二年(580年)岁次庚子正月丁亥朔廿三日己酉,合葬永年(?)县。”由此可知墓主人为史国人,本居西域,其后迁居长安。据《北史·西域传》卷九十七“史国”条:“史国,都独莫水南十里,旧康居之地也。其王姓昭武,字狄遮,亦康国王之支庶也。都城方二里,胜兵千余人。俗同康国。”另据《北史·西域传》卷九十七“康国”条记:“康国者,康居之后也,迁徙无常,不恒故地。自汉以来,相承不绝。其王本姓温,月氏人也。旧居祁连山北昭武城,因被匈奴所破,西逾葱岭,遂有国。枝庶各分王,故康国左右诸国并以昭武为姓,示不忘本也。”

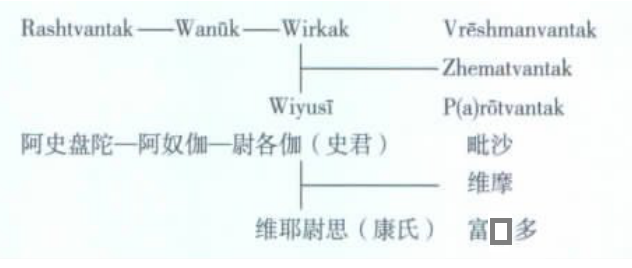

汉文部分未刻写墓主人的名讳,只在第二行刻“君 | 讳□,其先 | 史国人也,本居西域”,而在第一行刻有“大周凉州萨保史君石堂”( )的篆文。2004年4月在北京举办的“粟特人在中国”学术讨论会上,日本神户外国语大学吉田丰先生发表了题为“Sogdian version of the new Xi'an inseriptian”的论文,译出该墓粟特文题铭中墓主之名为“Wirkak”。认为墓主人名字的汉文音译可以写作“尉各伽”,父名Wannk,可以音译为“越奴伽”,祖名Bashtvantak,音译为"阿罗失盘陀”,分别可以和汉文题记中的阿奴伽、阿史盘陀对应。而其三个儿子的名字与中文题记的对应写法是:长子毗沙(Vrēshmanvantak/毗黎沙漫盘陀),次维摩(Zhematvantak/射勿盘陀),次富□多(P(a)rōtvantak/拂露吐盘陀)。由此可以列出这个粟特家族的谱系:

)的篆文。2004年4月在北京举办的“粟特人在中国”学术讨论会上,日本神户外国语大学吉田丰先生发表了题为“Sogdian version of the new Xi'an inseriptian”的论文,译出该墓粟特文题铭中墓主之名为“Wirkak”。认为墓主人名字的汉文音译可以写作“尉各伽”,父名Wannk,可以音译为“越奴伽”,祖名Bashtvantak,音译为"阿罗失盘陀”,分别可以和汉文题记中的阿奴伽、阿史盘陀对应。而其三个儿子的名字与中文题记的对应写法是:长子毗沙(Vrēshmanvantak/毗黎沙漫盘陀),次维摩(Zhematvantak/射勿盘陀),次富□多(P(a)rōtvantak/拂露吐盘陀)。由此可以列出这个粟特家族的谱系:

汉文题铭中记载,史君(尉各伽)“大统初年……出身为萨保判事曹主”,也就是西魏文帝(535—551年)初年曾担任萨保府判事曹主,北周时期又“诏授凉州萨保”。祖父阿史盘陀曾经担任“本国(史国)萨保”,其父阿奴伽虽然没有具体担任职务,但有极高的品行和修养。史君出生于北魏孝文帝太和十七年(493年),根据他的年龄来推算其祖父至少在北魏时期就担任史国的萨保。粟特文部分记载,其妻于维耶尉思(Wiyusi),出生和他们结婚(519年)的地方都是在senpen,吉田丰教授认为senpen可能是在中国河西地区的"西平”。汉文称”妻康氏”,从姓氏来看,应该是康国人。史君和夫人康氏均为栗特人,这种在“昭武九姓”人之间缔结的婚姻,承载着维护粟特人血统的使命。虽然隋唐以来粟特人与汉人之间的通婚事例很多,但事实上,粟特人更在意维持“昭武九姓”人内部的婚姻,信奉粟特传统文化。

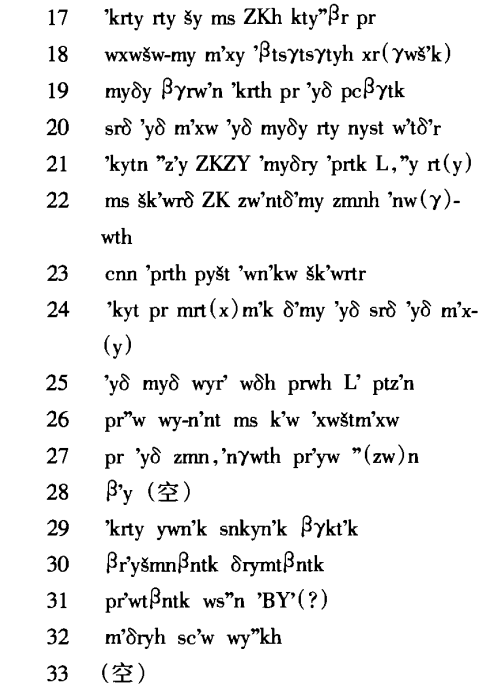

(1)汉文题铭

表示据文字缺划及上下文意补字;()表示前字的正字。

表示据文字缺划及上下文意补字;()表示前字的正字。

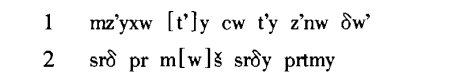

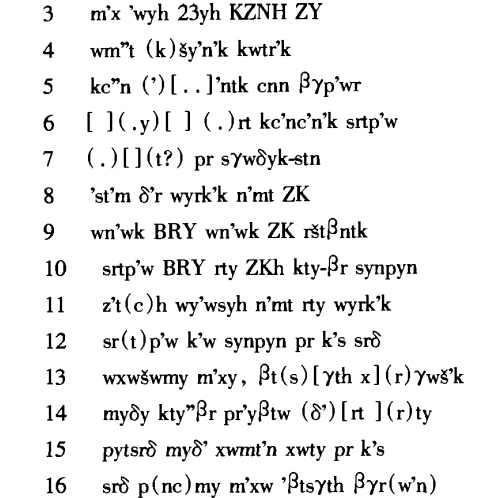

(2)粟特文题铭转写

转写体例:阿拉伯数字表示行数;〔〕号中表示题铭文字完全破损的部分;()号中表示题铭文字部分破损的情况。