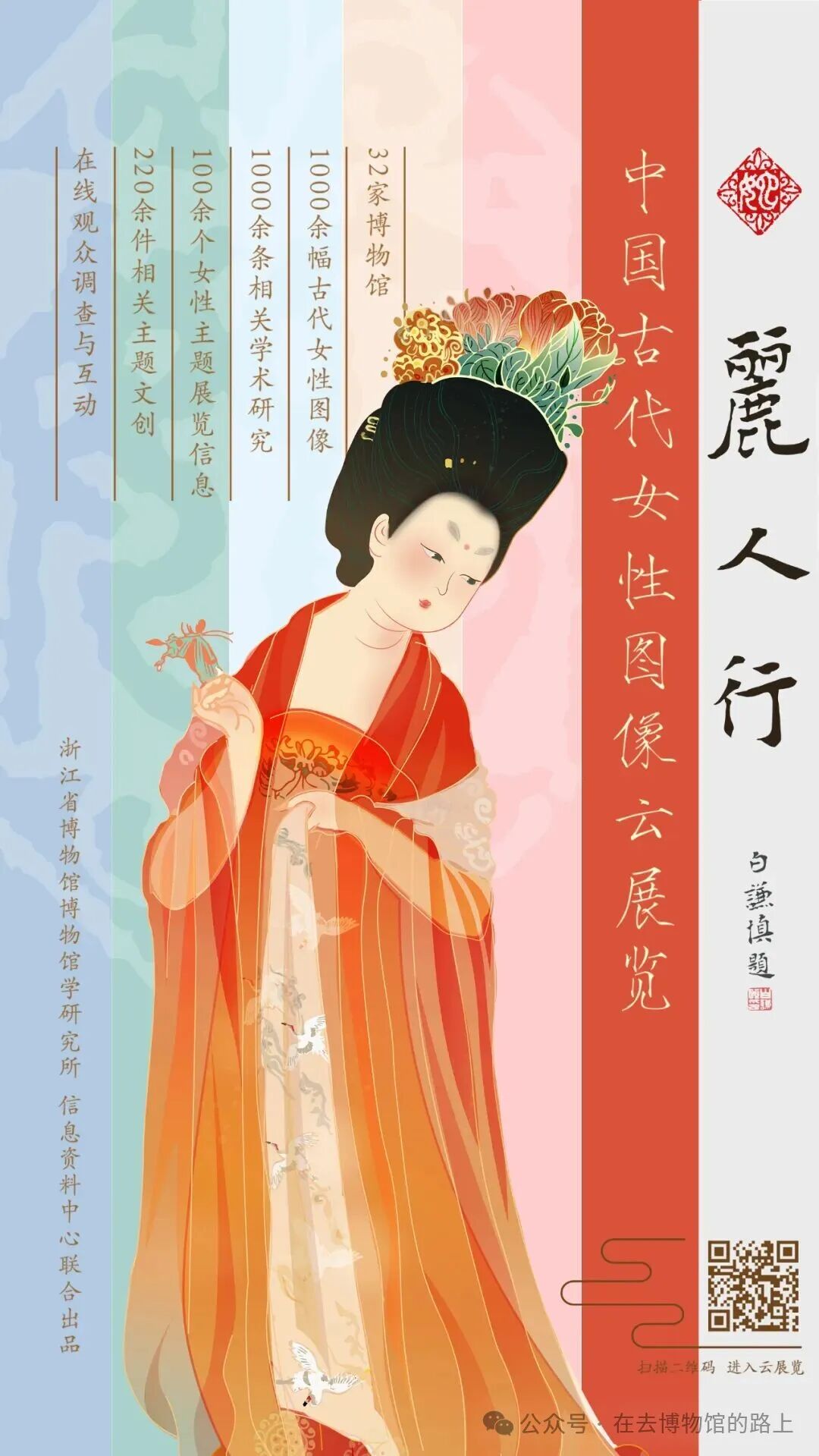

对话蔡琴:“丽人行”系列展览如何重构中国女性图像叙事

“丽人行”这个展览相信很多朋友都看过或线上“云逛”过,它不仅广受好评,也吸引了现象级的公众关注。2025年10月1日,“丽人行——中国历代女性图像数字艺术展”将于上海电影博物馆开幕。展览以数字技术为媒介,在跨越时空的沉浸式艺术现场中,重新诠释中国女性图像的历史叙事,开启一场贯穿时空的关于美、权力与觉醒的对话。

在展览开幕前夕,文博圈有幸采访到“丽人行”系列策展人、蔡琴女士。

文博圈:蔡老师,您好。感谢您接受我们的专访。作为浙江省博物馆备受瞩目的“丽人行——中国古代女性图像云展”及后续系列展览的策展人,您通过独特的视角与前沿的策展理念,让深藏在库房中的古代女性群像“走”出来、“活”起来,为公众打开了一扇理解古代社会与女性艺术的新窗口。首先想请您谈谈,“丽人行”从云展发展到实体展、沉浸式数字展、近现代展乃至即将开幕的数字艺术展,这一演进过程背后的策展逻辑是什么?

蔡琴:“丽人行”系列的推进并非事先完全规划,而是一个依托学术研究、技术发展和公众反馈不断迭代生长的有机过程。其核心逻辑可概括为:“由表及里,由像至人,由古通今”。

云展览(起点)以“像”为基,建立全局视野

起步阶段的核心是“从物到像”。选择书画这类高度图像化的文物,旨在打破地理与馆藏限制,最大限度地汇集中国古代女性图像资源,构建一个可视化可检索的综合数据库。这一步骤解决了“有什么”和“在哪里”的基础问题,为学术研究和文创产业提供了材料基础,也从宏观上呈现了“一代丽人有一代风貌,却又美得千篇一律”的初步印象。

实体展(深化)以“物”解“像”,还原物质语境

线下实体展突出“物”的在场价值,逻辑转变为“以物解像”。通过将画作与同时代服饰、妆奁、家具等实物并置,还原了图像生成的物质与文化语境,解释其“为何千篇一律”,让观众意识到这些图像不仅是艺术,更是社会规范、男性审美和特定生活方式的产物。实体空间也强化了展览的公共性与社交性,使“丽人行”成为可参与、可分享的文化现场。

沉浸式数字展与近现代展(升华)以“问”探“魂”,引发思辨并连接现实

当基础研究和物质呈现完成后,我希望进一步触及图像背后“人”的精神与命运。数字沉浸展运用技术并非为了炫技,而是营造情感共鸣与思想冲击的空间,提出“我们应如何阅读美人”的核心问题。近现代展则实现时间线上的跨越,其逻辑是“以古启今,以今观古”,通过展现近代女性意识的觉醒,为古代图像提供对照,彻底回应女性从“被凝视”走向“自我定义”的艰难历程,从而将主题从艺术欣赏升华为社会思辨。

数字艺术展(传承)以“创”续“脉”,拓宽媒介与活化IP

数字艺术展延续“丽人行”的学术与展陈积累,核心逻辑是“以创续脉”——以创新媒介传承艺术脉络,以智能技术活化文化IP。借助数字艺术和传统美术电影的语言,对古代图像进行再创作与深层次阐释,打造一场围绕女性议题的思想对话和艺术与人性之间的跨时空交流。数字艺术展首展选择了上海电影博物馆,巡展模式推动“丽人行”IP从学术展示转向数字化文化产品,探索可持续运营路径,不断突破内容与技术的界限,拓展与公众的联结维度与情感深度。

总之,这一历程是对中国古代女性认知不断深化、重塑的过程,每一步既是对前一步的回应,也是向更深层次的启蒙迈进。

文博圈:您曾提出“丽人行”是对“男性凝视”的打破与重建,在策展中如何通过图像选择、叙事和展示实现这一目标?

蔡琴:所谓“打破与重建”,并非否定传统图像,而是通过策展方法解构其背后的权力结构,寻找被遮蔽的女性声音与主体性。

图像选择:打破单一审美标准

我有意突破传统“仕女画”范畴,不仅展示符合男性审美的柔媚形象,也纳入女性创作者笔下的自我观察,以及那些在传统视野中“不美”的图像。这些内容共同证明了古代女性形象的多样性,打破“千篇一律”的表象。

叙事结构:揭示图像的社会功能

通过将图像还原为“社会产物”,而不仅是审美对象,重构了其意义。近现代部分尤其关键,它通过展示女性教育、革命与社会参与的影像,为古代图像提供参照,清晰呈现女性从客体到主体的解放历程。这种古今对照本身,即构成一种有力的批判与重建。

展示设计:营造对话与批判性场域

“丽人行”系列展览和我合作设计师有三位,云展是@干佳薇,实体展和近现代是@高雯,沉浸式数字展和数字艺术展是@许龙龙。设计师们利用各种展示设计和技术,营造一种古今对话、观众与展品对话的氛围,改变观众与图像之间传统的“看与被看”的被动关系。

例如,在近现代展中,高雯使用“丽人行”云展和实体展的设计元素,以门、窗、帘、屏风等意象在近现代的表达,呈现展览的主体——“丽人”随时代进步、认知启蒙之后产生的变化。同时,展览还使用大量的影像、艺术品、服饰和实物展示,以展现女性的形象演变和社会角色变迁。

展览中的三段小片则承担了传统展览中单元导语的角色,将单元标题和文字与影像融合呈现,结合展厅空间中垂挂的帘幕完成了空间分隔,同时也配合空间设计和置景在展厅中形成了剧场式的氛围,观众可以随时驻足观看,也可以拨开垂帘穿行而过。

许龙龙在“丽人行”沉浸式数字展和数字艺术展中,形式上通过宏大的画面和声音将观众“包裹”进去,内容上却引发“抽离”和思考。技术制造了沉浸感,而内容又打断了沉浸,迫使观众从纯粹的审美体验中跳出来,转变为一名思考者。他的每一次设计都不是在灌输知识,而是在邀请观众参与一场思辨,既是与画的对话,也是与前人、与自己、与未来的对话。

整体上,这是一个系统性的破立过程:借图像打破滤镜,以叙事揭示权力,用展示激发思考,最终引导观众共同重建更丰富、更真实的中国女性历史认知。

文博圈:从“云展览”到“沉浸式数字展”,数字技术如何助力女性叙事的表达?

蔡琴:技术始终是叙事语言与批判工具,而非目的。它从三个层面推进了女性叙事:

从“聚合”到“解读”:拓展叙事的广度与深度

云展阶段,数字技术实现图像资源的聚合,提供全局视野,使我们能宏观分析“千篇一律”的模式化问题——这是实体展览难以实现的。可更新的数据库也让学术成果能持续反馈至展示中,推动叙事不断生长。

从“静态”到“情感”:赋能深度解读与共鸣构建

沉浸式数字展和数字艺术展通过动态投影、声场与交互,构建起“情感实验室”。将古画中的元素解构并重组于数字空间,让观众“走入”画中,再通过意象演变引导思想诘问,形成感性与理性的张力。

从“凝视”到“对话”:重塑观众与图像的关系

技术改变了传统的单向凝视模式。沉浸环境中,观众被影像环绕,从外部审视者转变为平等对话的参与者。技术帮助我们构建了一个场域,实现与历史女性的跨时空“对画”,而非单方面观赏。

文博圈:在虚拟与实体的转换中,您遇到的最大挑战是什么?

蔡琴:最大挑战并不在技术实现,而在于如何保持叙事内核的连贯与学术深度,避免形式炫技淹没批判性思考。实体展强在“物”的真实感和展线带来的线性思辨,而数字展极易陷入追求视觉奇观的陷阱,导致观众“沉浸却迷失”。因此,最关键的是确保每一处技术运用都服务于“引发思考”这一终极目标——让观众不只感叹“好漂亮”,而是走向反思。

策展人蔡琴打卡沉浸式数字展

总结来说,技术提供了打破传统叙事的强大语言,但其双刃性也要求我们谨慎驾驭:既要借其创造对话与共情的新可能,也须始终让技术为思想服务,才能在虚实转换中,保留展览批判的灵魂而不仅是其外壳。

展览信息