彼得大帝展览:穿越改革者遗产的多媒体之旅

由VIZHU团队策划的“彼得大帝”展览,是一场致敬俄罗斯首位皇帝彼得一世(1672–1725)的综合性文化盛宴。展览以“改革者”为核心,通过历史叙事与沉浸式技术的融合,探讨彼得大帝在位期间(1682–1725)的激进改革——从迁都圣彼得堡到建立正规海军,从推行西化政策到重塑国家行政体系——如何将俄罗斯从封建闭塞的公国推向欧洲强国之列。展览旨在纪念彼得大帝诞辰350周年,通过现代展陈语言让观众直观感受这位“改革者”的复杂性与历史意义。

一、主题内核:“选择”作为领导的底层逻辑

展览的核心主题是“选择”——这一主题紧扣彼得大帝的领导风格。策展团队将其塑造为一位“打破常规的决策者”:他推动的每一项重大改革(如将首都从莫斯科迁至沼泽遍布的圣彼得堡、创立俄罗斯第一支常备海军、强制贵族子弟接受欧洲教育)在当时都充满争议,但他总能以果断的行动将这些决策落地。这些选择事后被视为“必然”,但在当时却需要突破传统束缚的勇气。展览通过对比彼得大帝的选择与17世纪俄罗斯僵化的传统(如农奴制的根深蒂固、贵族对权力的垄断),突出“变革”对国家发展的推动作用。

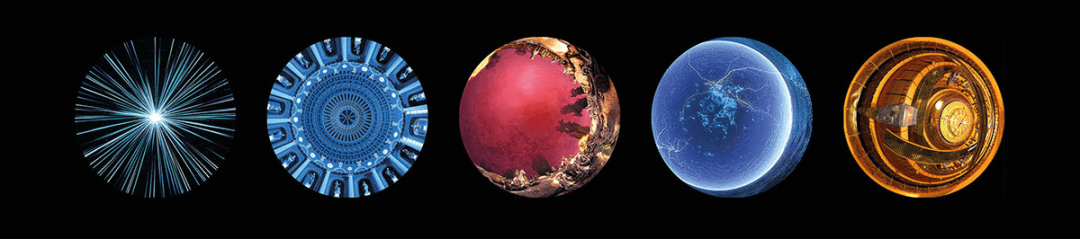

二、视觉符号:波浪与多边形的隐喻

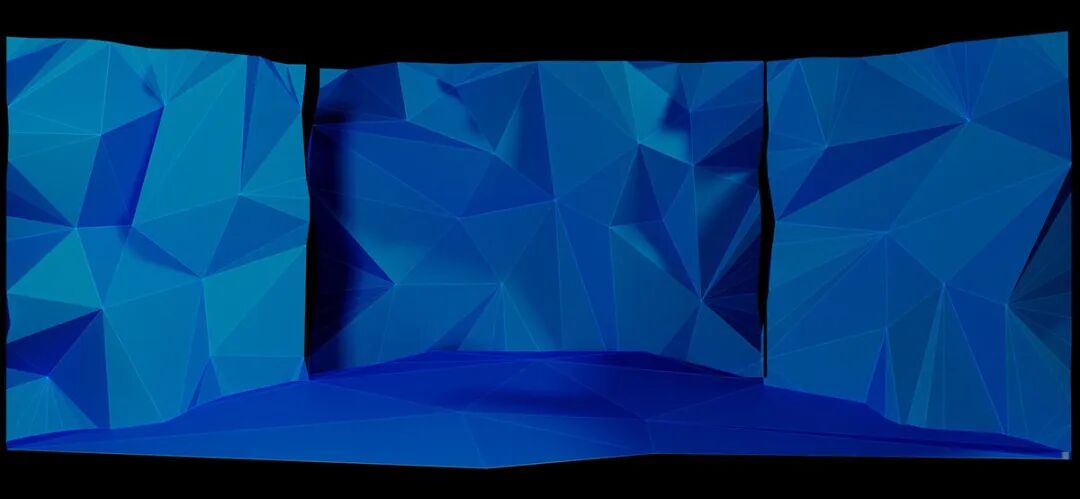

展览的视觉设计以“波浪”和“多边形”为核心意象,强化彼得大帝的“改革者”形象。波浪图案象征着彼得大帝的“海洋野心”:他建立的波罗的海舰队打破了俄罗斯“内陆国家”的局限,使俄罗斯得以通过波罗的海进入大西洋;圣彼得堡的建立(被称为“通往欧洲的窗口”)则像波浪一样,将俄罗斯的文化与欧洲连接。多边形形状则代表彼得大帝本人的“复杂性”:他既是冷酷的军事领袖(如在与瑞典的北方战争中取得多次胜利),又是文化改革的推动者(如引进欧洲艺术、建立科学院);他的改革既保留了俄罗斯的传统(如东正教信仰),又引入了西方的创新(如议会制度的雏形)。单一色调的背景(如米白、浅灰)搭配这些动态符号,既突出了主题,又营造出历史的厚重感。

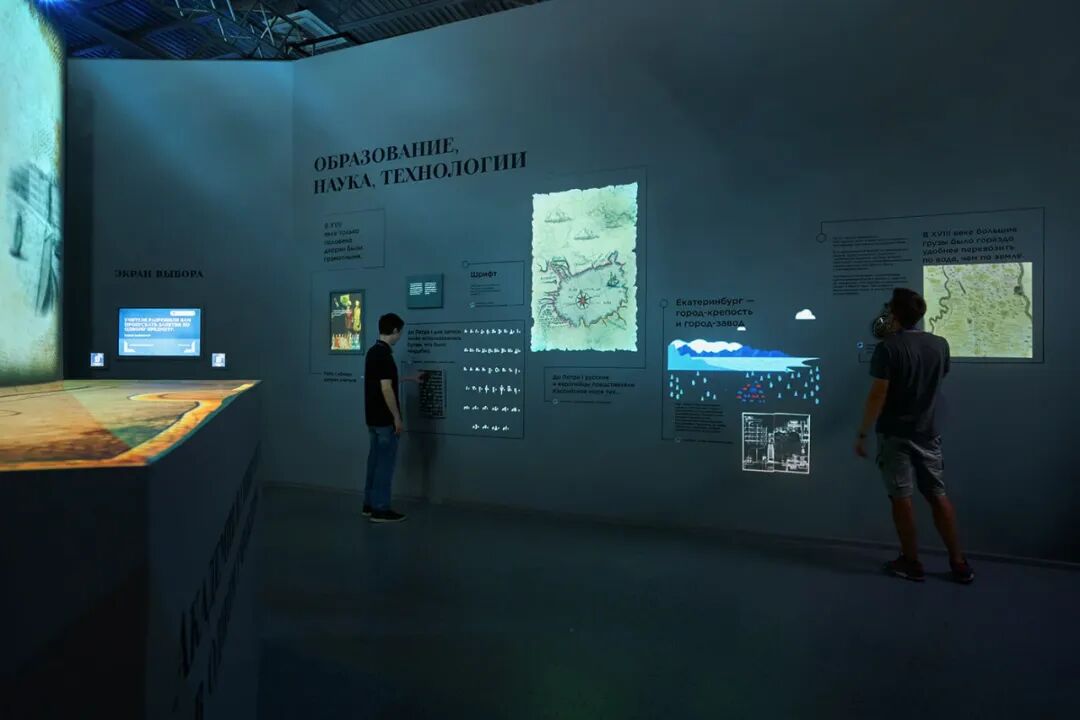

三、空间叙事:穿越彼得时代的“时空走廊”

展览空间被划分为多个“主题场景”,带领观众穿越彼得大帝的一生。“乡村区”还原了17世纪末俄罗斯农村的面貌:茅草屋、木犁、农民劳作的场景,展示了彼得大帝改革的“起点”——一个以农奴制为基础的封建经济体。“城镇区”模拟了17世纪俄罗斯小镇的街道:传统手工作坊(如铁匠铺、面包房)、贸易摊位(售卖毛皮、蜂蜜)、互动屏幕(介绍彼得大帝的商业改革,如鼓励对外贸易、建立关税制度),让观众感受到改革前俄罗斯城镇的“落后”与“活力”。“造船厂区”是最具互动性的区域:展柜中陈列着俄罗斯第一艘战舰的模型(如“波尔塔瓦号”)、造船工具(如铁锤、锯子),观众可以通过触摸屏了解造船过程,甚至“参与”到战舰的建造中——这一设计呼应了彼得大帝“亲自参与造船”的历史(他曾隐姓埋名到荷兰学习造船技术)。

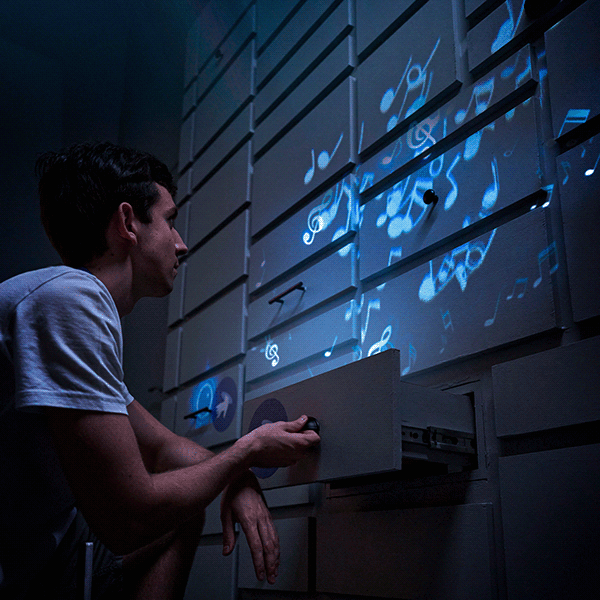

四、互动体验:让历史“活”起来的科技赋能

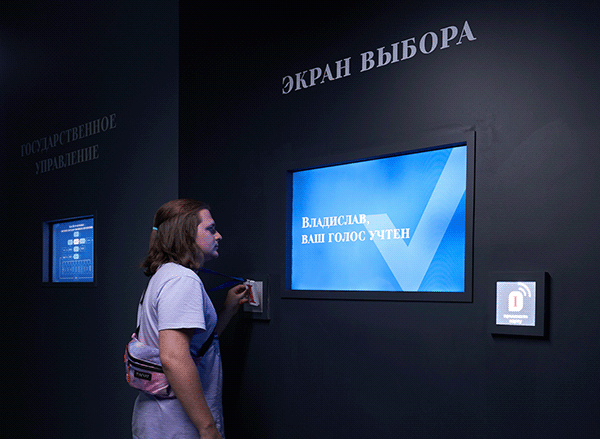

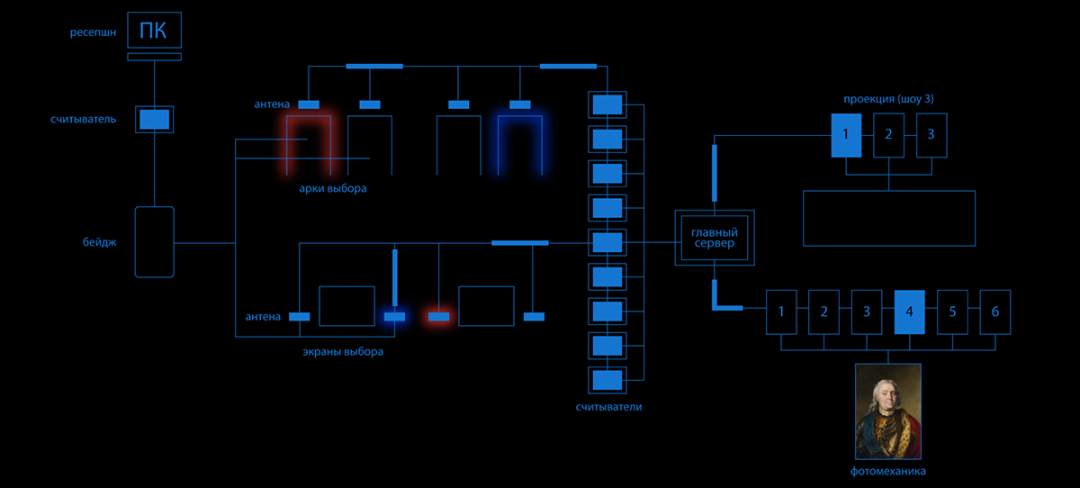

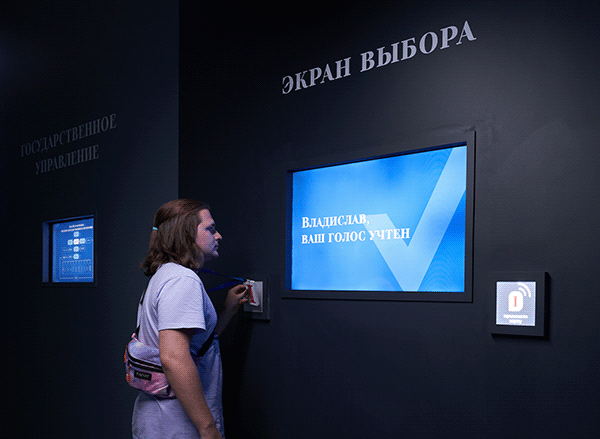

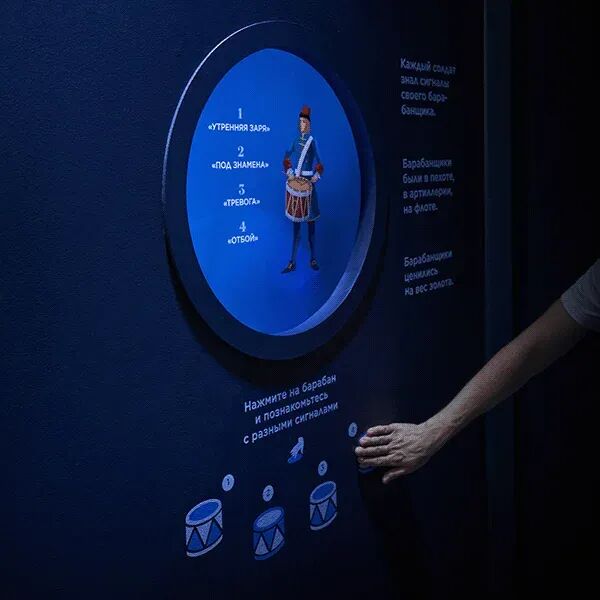

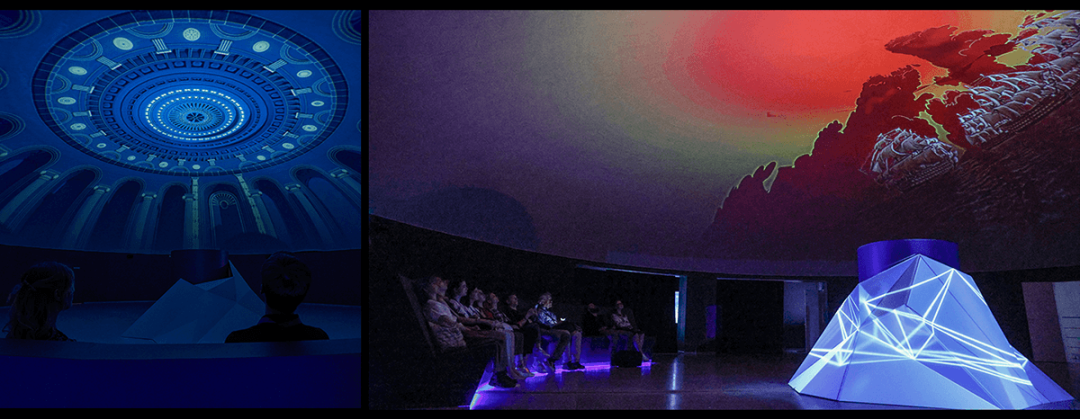

展览通过前沿技术让观众“沉浸式”参与彼得大帝的故事。“选择之门”是入口处的核心装置:观众通过这道门时,传感器会记录其动作(如停留时间、行走速度),并将其转化为“选择数据”——这些数据会影响后续展览的内容呈现(如“选择”关注军事改革还是文化改革)。“选择屏幕”分布在展览各处:观众可以通过触摸屏回答问题(如“你是否支持彼得大帝迁都圣彼得堡?”“你认为西化改革对俄罗斯的影响是什么?”),系统会将其选择与彼得大帝的决策对比,生成个性化的“领导力报告”(如“你与彼得大帝的相似之处在于果断,不同之处在于他更注重长远规划”)。“最终投影”是展览的亮点:360度穹顶屏幕上播放着彼得大帝的“虚拟演讲”(引用其名言,如“我愿做学生,世界是我的老师”),同时展示俄罗斯的发展成果(如圣彼得堡的现代建筑、波罗的海舰队的现代化战舰),将历史与现实连接——这一设计旨在让观众思考“彼得大帝的改革对今天的俄罗斯意味着什么”。

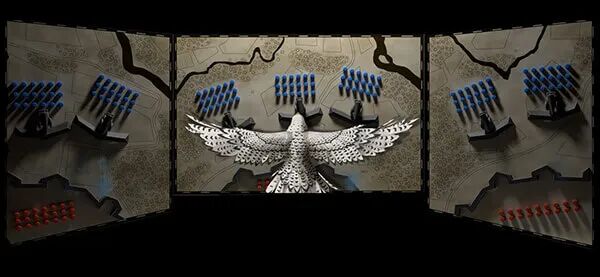

五、表演与多媒体:艺术化呈现历史故事

展览包含多场多媒体表演,将历史故事转化为生动的艺术体验。“彼得的大梦”是一部影子戏:通过灯光与剪影,展现彼得大帝的成长历程——童年时在莫斯科克里姆林宫的好奇(看着欧洲传教士带来的钟表)、青年时伪装成水手前往荷兰学习造船的经历、成年后推行改革的坚定(如签署《尼什塔特和约》结束北方战争)。影子中的“船帆”“战舰”“地图”等元素,呼应了彼得大帝的“海洋梦想”。“彼得大帝的坚强个性”是一场4分钟的短剧:结合视频、灯光与声音,重现彼得大帝的关键时刻——少年时期在“玩具军团”中锻炼领导力(他将一群孩子组织成“军队”,模拟战争游戏)、参观荷兰船厂时学习技术的场景(他跪在地上,亲手修理战舰的甲板)、阿佐夫要塞战役中指挥作战的英勇(他站在战舰甲板上,手持望远镜观察敌情)。360度舞台表演是展览的高潮:圆形舞台上,演员们身着17世纪服装(如彼得大帝的军装、贵族的长袍),通过移动的平台与多边形坡道,与观众“近距离”互动——演员们会邀请观众参与“内阁会议”(讨论是否发动北方战争)、“庆祝海军胜利”(举杯畅饮),让观众仿佛“置身”于彼得大帝的时代。

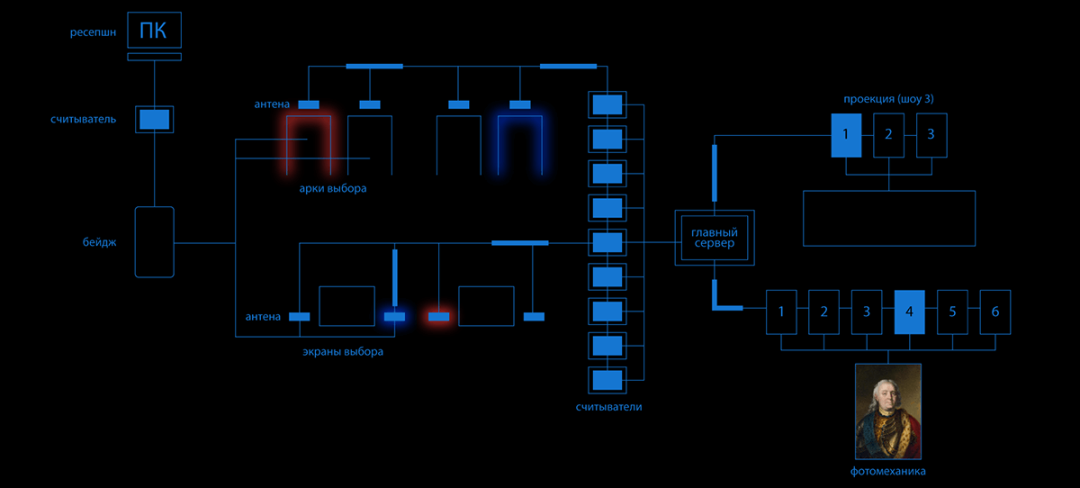

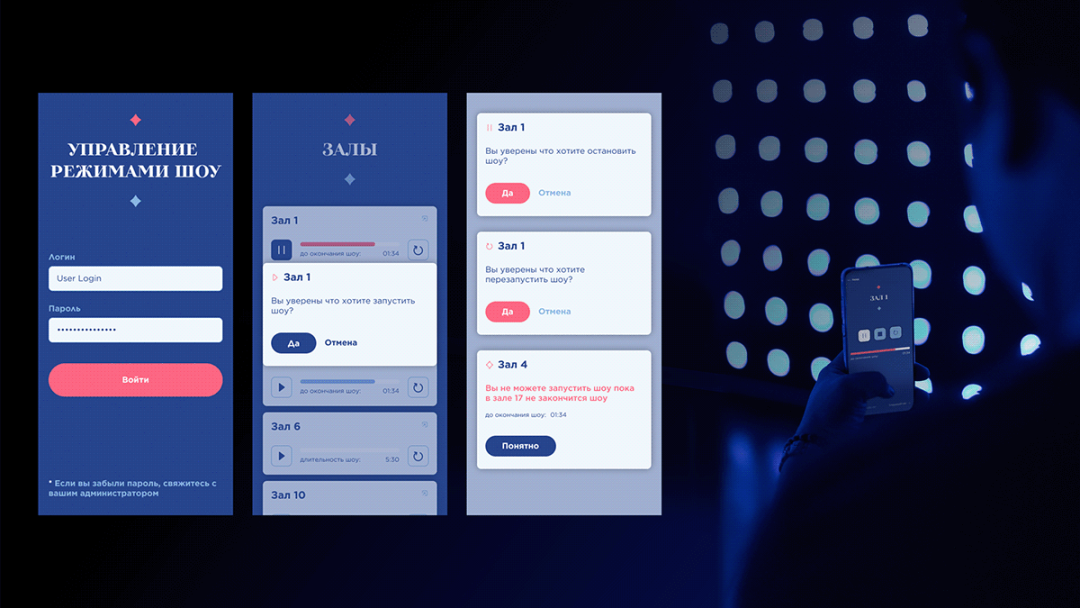

六、技术支撑:数据驱动的个性化叙事

展览的互动性依赖于强大的技术系统。传感器(如红外传感器、压力传感器)分布在展览各处,跟踪观众的动作(如穿过“选择之门”、触摸“选择屏幕”),收集其互动数据。这些数据会被传输到中央平台,通过算法生成个性化的内容:比如,观众如果多次选择“关注军事改革”,后续展览会增加“造船厂区”的互动内容(如更详细的造船流程介绍);如果观众选择“关注文化改革”,则会看到更多关于彼得大帝引进欧洲艺术的展览(如欧洲绘画、雕塑作品的复制品)。这种“数据驱动”的模式,让每位观众都能获得独特的展览体验,同时也能让策展团队了解观众的兴趣点(如“大多数观众对彼得大帝的教育改革最感兴趣”)。

七、团队协作:一场跨领域的文化工程

展览的成功离不开VIZHU团队的跨领域协作。概念设计由米哈伊尔·利科夫负责:他提出了“选择”主题与“波浪+多边形”的视觉概念,确保展览紧扣彼得大帝的“改革者”形象。空间设计由娜塔莉亚·尼古拉耶娃负责:她使用单一色调(如米白、浅灰)与多边形元素,营造出历史的厚重感,同时通过不同区域的划分(如乡村、城镇、造船厂),让展览更具层次感。多媒体制作由一组技术人员负责:他们开发了“选择之门”的传感器系统、“选择屏幕”的互动软件、360度穹顶的投影技术,确保展览的科技元素流畅运行。项目管理由伊利亚·费佐夫负责:他协调了团队成员的工作,确保展览按时完成(从策划到开幕共用了1年时间)。文案与设计由塔蒂亚娜·格拉别列夫斯卡娅、维拉·戈杜诺娃等人负责:他们撰写了展览的文字说明(如“彼得大帝的改革改变了俄罗斯的命运”)、设计了展览的海报与手册(如使用波浪图案的海报),让观众更好地理解展览内容。

这场展览不仅是对彼得大帝的纪念,更是一场关于“变革”的思考。通过多媒体技术与历史叙事的融合,展览让观众感受到彼得大帝的“改革精神”——敢于突破传统、勇于面对挑战、善于利用资源。正如展览中的一句话所说:“彼得大帝的选择,塑造了俄罗斯的未来;我们的选择,将塑造我们的未来。”