湖北云梦郑家湖墓地A区发掘简报

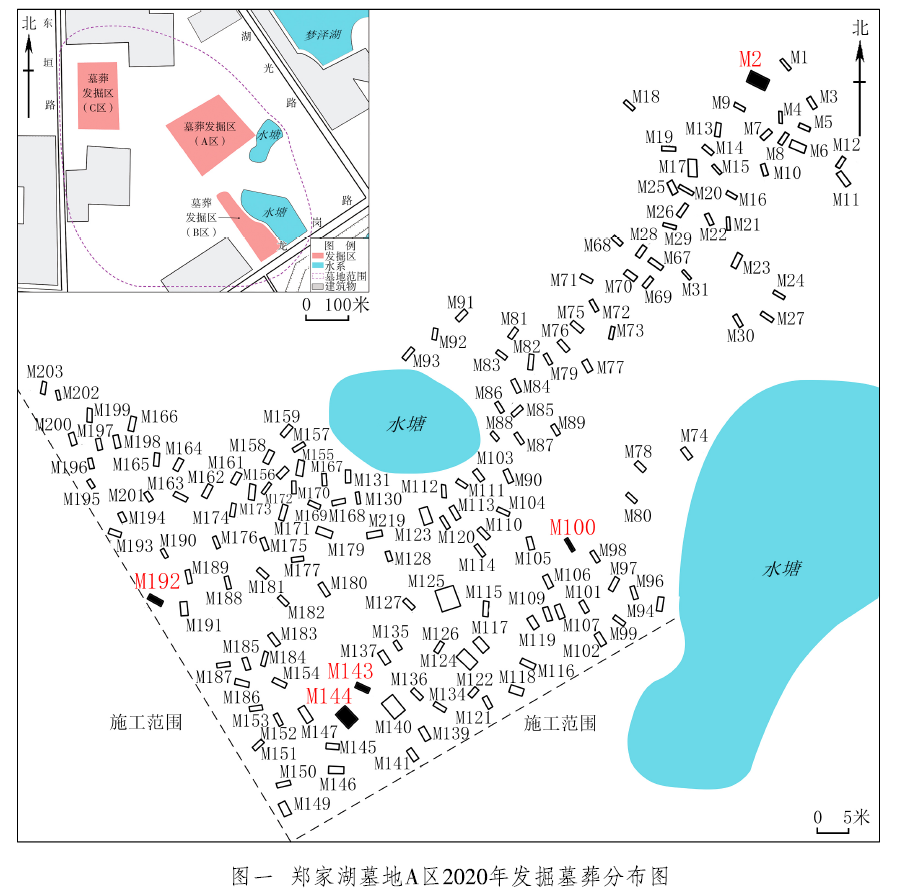

郑家湖墓地位于湖北省云梦县城关镇,在楚王城城址的东南郊,西距睡虎地墓地约3000米。经国家文物局批准,2020年5月以来湖北省文物考古研究院与云梦县博物馆联合组队对该墓地进行了发掘。发掘区分为A、B、C三区,2020年度发掘A、B两区墓葬196座;2021年发掘C区墓葬116座,为战国晚期至西汉初年的秦文化中小型墓葬[1]。其中2020年发掘的A区楚墓161座,现将发掘成果简报如下(图一)。

一、墓地概况

A区墓葬编号为M1~M31、M68~M94、M96~M107、M109~M132、M134~M141、M143~M147、M149~M177、M179~M203,均开口于表土层下,除M2外,其他墓葬现存墓口距离地表0.16~2.7米。墓葬均为长方形竖穴土坑墓,未见封土痕迹。

墓圹多为口大底小,现存墓口、底面积最大者为M125,墓口长3、宽1.4米,墓底长2.87、宽2米,口距底深3.02米;墓口最小者为M202,长1.56、宽0.56、深0.8米;墓底面积最小者为M128,长1.08、宽0.35、深1米。墓葬填土多为褐色五花土,少见青膏泥,土质疏松,未发现夯层、夯窝,填土内未见包含物,部分墓葬墓壁有人工修整痕迹,约占30%。墓葬内墓主尸骨皆已朽,未采集到人骨,葬式不明。据随葬品摆放位置,墓向多为西北—东南向,约占65%;次为东北—西南向,约占24%。

94座墓葬为壁龛墓,其中头(脚)龛55座,侧龛39座。墓葬可分为仿铜陶礼器墓和日用陶器墓两类,日用陶器墓占多数,约占68%。此外,还有30座空墓,4座随葬其他器物的墓葬,如M20仅随葬一枚铜印章,M123仅随葬1剑、1戈两件铜兵器。仿铜陶礼器墓葬多无壁龛,葬具多为一棺一椁,随葬器物多放置于边厢中。日用陶器墓多为壁龛墓,葬具多为单棺,个别无葬具,随葬器物多放置于壁龛内,次置于墓主头脚两端。

郑家湖墓地A区随葬品以陶器为主,有少量铜器、木器等。仿铜陶礼器的组合主要为鼎、敦、壶,战国晚期晚段出现鼎、盒、壶组合。日用陶器的组合主要为鬲、双耳罐、盂、豆。铜器主要为兵器,器类为剑、戈、矛、镞,木器主要为耳杯、镇墓兽。

现以A区保存较好的部分墓葬(M2、M100、M143、M144、M193)为例介绍如下。

二、仿铜陶礼器墓

(一)一棺一椁墓

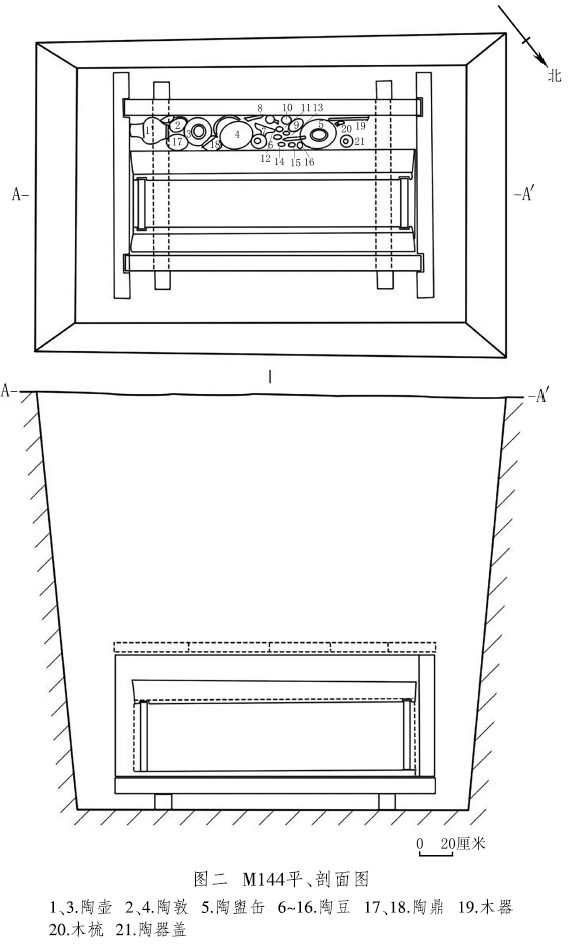

M144位于A区南部,为长方形竖穴土坑墓,形制较规整,方向135°。墓坑内填土分为上下两层,上层为黄、褐、灰、白、黑铁锈斑颗粒混合成的五花土,厚约1.9米,土质湿软,包含少许植物根系,下层为灰白色的土,质地湿软,粘连,厚约0.15米。棺椁内为灰褐黑色淤泥土。墓圹开口长3.04、宽2~2.1、深2.7米,墓壁微斜,四壁有较多原始光滑痕迹。口大底小,底部平坦,长2.52、宽1.66米。葬具为一棺一椁加边厢,椁的盖板腐朽严重,椁的前后两挡板长146、椁长206、宽110、高97厘米。椁有边厢,边厢长160、宽22厘米。椁的前后挡板,厚10厘米,由三块木板拼成,两边留有椁头及凹槽榫口,两侧板由三块木板拼成,厚10厘米,两头留有榫头,底板由七块木板拼成,四边留有凹槽及榫口,底板下有两根四方垫木,椁的整个组成由榫卯构成。木棺保存较好,棺的全长186、宽66、通高64厘米。棺盖、前后挡板、两侧板及底板皆是整块木板,盖板长186厘米,盖板里面四周有凹槽,前有两个榫凹,后有一个榫凹,前后挡板左右及上头留有榫头,底边留有凹槽。用于插入底板,两侧板稍短,两头留有凹槽及榫口,底边有凹槽用于插入底板,整个棺由榫卯构成(图二)。

共随葬21件器物,置于边厢,其中陶鼎、敦、壶各2件,陶盥缶、陶器盖、木器、木梳各1件,陶豆11件。木器和木梳已朽,陶敦仅1件可修复。

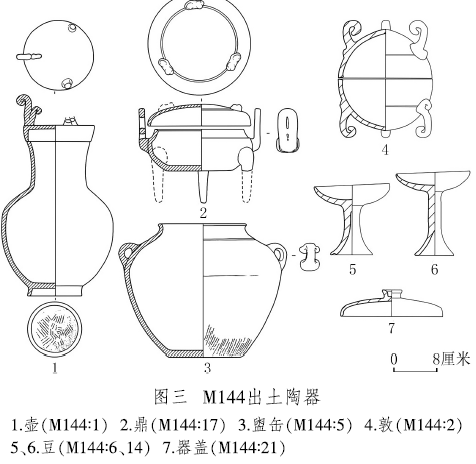

陶鼎 2件。皆为黑皮,夹砂灰胎。子口承盖,盖顶饰小盲纽,穿纽中部有一周凹弦纹,器身浅弧腹,附两方形耳,微外撇,平底,三蹄形足,足尖微外撇。M144∶17,口径16.4、高22厘米(图三,2)。M144∶18,口径14.8、高16.8厘米。

陶敦 2件。仅修复1件。M144∶2,夹砂灰胎,外施黑色陶衣。器身整体呈橄榄形,上有尖形器盖,下为尖底,上下各有三个“S”形纽。器盖、器身中部饰一周凹弦纹。口径17.3、高21.2厘米(图三,4)。

陶壶 2件。皆为黑皮,夹砂灰胎。平顶盖,斜沿,器身敞口,斜沿,束颈,溜肩,鼓腹,腹部最大径靠上,圈足微外撇。M144∶1,盖上饰三组弯头纽,每组一高一低两个。口径11.6、底径10.2、高36厘米(图三,1)。M144∶3,盖顶饰三组纽,已残断。口径12.4、底径10.2、残高31.6厘米。

陶盥缶 1件(M144∶5)。黑皮,夹砂灰胎。口微敞。仰折沿,沿外斜,束颈,颈部饰绳纹,广肩,肩饰网格纹。肩腹衔接处饰对称桥耳。弧鼓腹,腹上部饰有一周弦纹,弦纹下饰竖向绳纹,磨损严重,平底。口径16、底径12.8、高24.2厘米(图三,3)。

陶豆 11件。1件陶豆无法修复,其余10件可修复。皆为外施黑色陶衣,敞口,圆唇,弧腹,浅盘,喇叭形座。有高柄、矮柄两型。

矮柄豆 7件。M144∶6,夹砂灰褐胎。口径13.8、底径7.6、高13厘米(图三,5)。M144∶7,夹砂灰胎。口径14.6、底径7.6、高11.6厘米。M144∶10,夹砂灰褐胎。口径13.6、底径7.2、高12.4厘米。M144∶11,夹砂橙黄胎。口略残。口径12.4、底径7.6、高10.6厘米。M144∶12,夹砂红褐胎。豆身歪斜。口径13.2、底径6.8、高10.4厘米。M144∶13,夹砂橙黄胎。口径13.2、底径8、高11厘米。M144∶15,夹砂灰褐胎。短柄,喇叭形座。口径14.8、底径8、高10.6厘米。

高柄豆 3件。M144∶9,夹砂橙红胎。口径14.4、底径8、高16厘米。M144∶14,夹砂灰胎。口径13.6、底径7、高15.4厘米(图三,6)。M144∶16,夹砂灰褐胎。口径13.6、底径7.2、高15.4厘米。

另有1件(M144∶8),柄残,夹砂灰褐胎。细柄中空,柄下部及豆座残失,残高12厘米。

陶器盖 1件(M144∶21)。黑皮,夹砂灰褐胎。弧形盖,顶有一捉手。顶径3.6、口径18.8、高4.8厘米(图三,7)。

(二)单棺墓

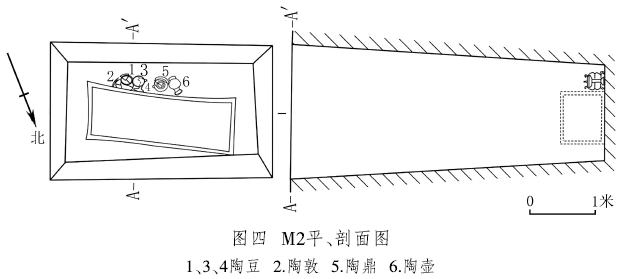

M2 位于A区东北部,为长方形竖穴土坑墓,方向115°。墓口长3.40、宽1.94~2.04、深4.40~4.48米。填土为黑、黄、灰、褐色混合的五花土。墓壁较陡直,壁面光滑,可能进行过人为加工,墓底平坦。墓底长2.8、宽1.34~1.48米。葬具为单棺,棺室呈长方形,棺痕长218、宽84厘米(图四)。

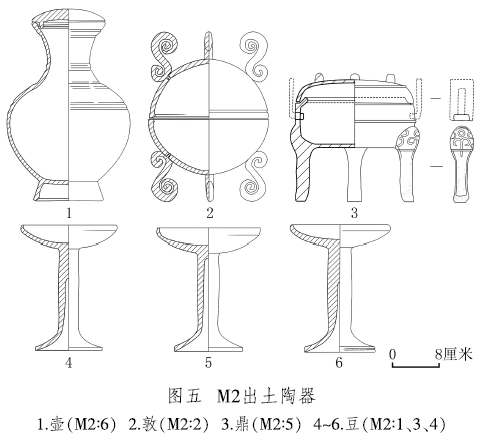

随葬陶器6件,置于棺外南侧,有鼎、敦、壶各1件,豆3件(图版一)。

鼎 1件(M2∶5)。黑皮泥质灰陶。盖面微隆,三个捏制实心纽。子口承盖,两侧有插接式方耳,方唇,直腹,平底,三棱形蹄足。盖面、腹上各一周凸弦纹,蹄足模印卷云纹。口径16.8、通高21.6厘米(图五,3)。

敦 1件(M2∶2)。泥质灰陶。平沿,器盖、底呈斗笠状,弧腹,圜底。盖、底各三个“S”形纽、足。口径20、通高28.4厘米(图五,2)。

壶 1件(M2∶6)。黑皮泥质灰陶。器盖微隆,素面。盖周一圈被敲击损毁,疑为故意毁器行为。敞口斜方唇,微束颈,圆肩,鼓腹,喇叭形圈足。颈、肩、腹各两周凹弦纹。口径12.4、底径12、腹颈21.2、通高32.8厘米(图五,1)。

豆 3件。皆为圆唇,敞口,折盘,浅腹,粗柄中空,喇叭座。M2∶1,黑皮泥质灰陶,口径16.1、底径11.6、通高20.8厘米(图五,4);M2∶3,泥质灰陶,口径17.2、底径11.6、通高20.4厘米(图五,5);M2∶4,黑皮泥质灰陶,口径17、底径12、通高21.6厘米(图五,6)。

三、日用陶器墓

(一)无龛墓

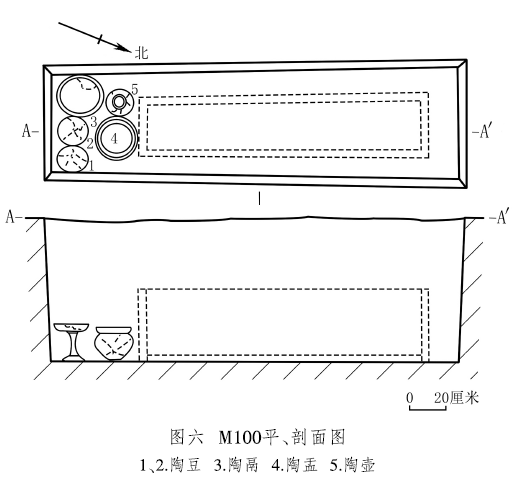

M100位于A区南部,为南北向长方形竖穴土坑墓,方向158°。墓坑内填土为黄褐、深褐色,黑、黄、灰混杂花土,土质较软。墓开口长2.3、宽0.62米。墓底平坦,长2.22、宽0.54、深0.78米。葬具为单棺,长158、宽34、高40厘米(图六)。

共随葬5件陶器,皆置于棺外头端,有鬲、壶、盂各1件,豆2件(图版二)。

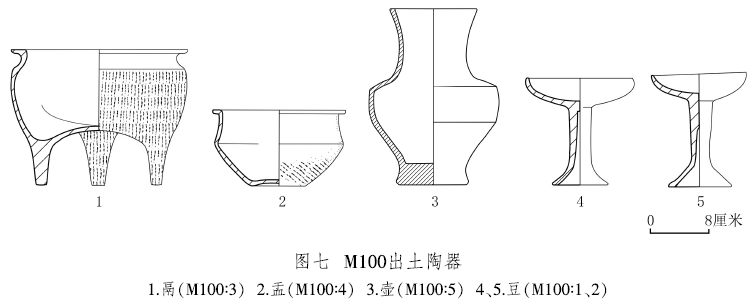

鬲 1件(M100∶3)。夹砂黄褐胎。折平沿,圆唇,侈口,束颈,弧腹,联裆,三袋足,袋足下锥状实足根,饰有绳纹。口径23.6、高18.2厘米(图七,1)。

壶 1件(M100∶5)。夹砂黄褐陶。敞口,方唇,束颈,广折肩,直腹,假圈足。口径12、底径9.6、高24厘米(图七,3)。

盂 1件(M100∶4)。夹砂黄褐胎,折平沿,方唇,侈口,折肩,弧腹,凹底,近底处和器底饰有绳纹。口径18、底径7.2、高10.2厘米(图七,2)。

豆 2件。黑皮,夹砂灰胎。敞口,圆唇,浅盘,短柄,喇叭形座。M100∶1,弧腹。口径14.6、底径7.4、高14.4厘米(图七,4)。M100∶2,盘上部略折,下腹弧。口径12.8、底径8.4、高15.6厘米(图七,5)。

(二)带侧龛墓

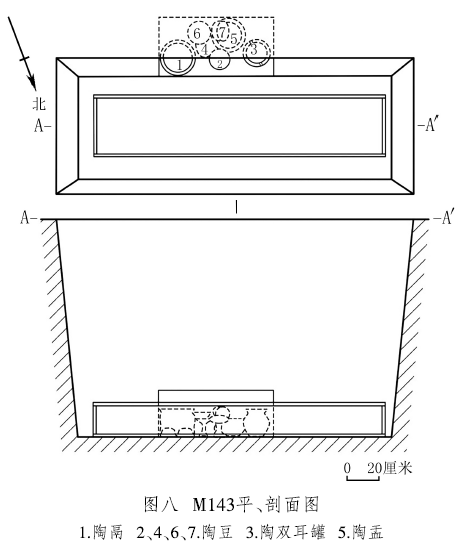

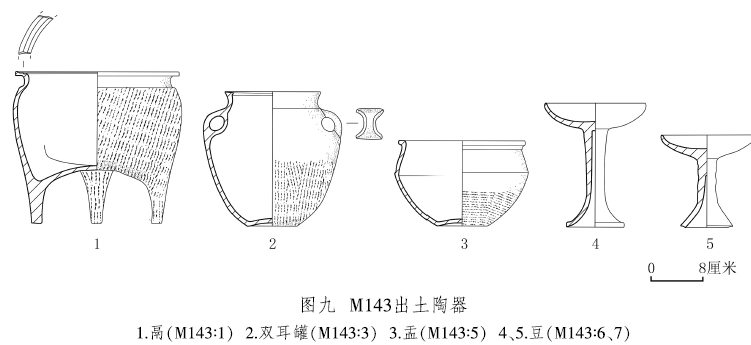

M143位于A区南部。长方形竖穴土坑墓,方向110°。墓坑内填土为黄、黄褐、灰褐色,土质质密。墓口长2.3、宽0.88、深1.4米。墓壁较陡直,壁面粗糙,没有加工过的痕迹,墓底平坦。墓底长2.02、宽0.66米。侧龛龛高0.3、宽0.74、进深0.38米。葬具为单棺,棺室呈长方形,棺墙板长188、厚2、高12厘米,挡板长40、厚2、高18厘米(图八)。

共随葬7件陶器,置于侧龛,有鬲、双耳罐、盂各1件,豆4件(图版三)。

鬲 1件(M143∶1)。夹砂灰褐陶。侈口,方唇,卷沿微仰,沿面两周凹弦纹,束颈,微鼓肩,弧裆,锥状足,颈下饰绳纹。口径25、高23.2厘米(图九,1)。

双耳罐 1件(M143∶3)。夹砂灰褐陶。侈口,圆唇,矮领,鼓肩,弧腹,凹底,饰绳纹,部分被抹。口径15.2、底径7.6、高20.6厘米(图九,2)。

盂 1件(M143∶5)。黑皮,夹砂灰褐胎。侈口,方唇,束颈,鼓肩,斜直腹,凹底,腹饰绳纹。口径19.2、底径8、高13厘米(图九,3)。

豆 4件。形制相似,皆为黑皮,敞口,圆唇,弧腹,浅盘,细长柄,喇叭形座。M143∶2,夹砂橙黄胎,口径14、底径9.4、高17.2厘米;M143∶4,夹砂橙黄胎,口径14、底径8.2、高14厘米;M143∶6,夹砂灰胎,口径15.4、底径9.2、高18.8厘米(图九,4);M143∶7,夹砂灰胎,口径14.4、底径8、高14.2厘米(图九,5)。

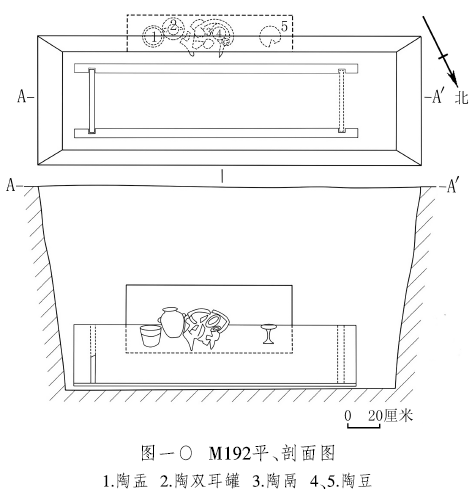

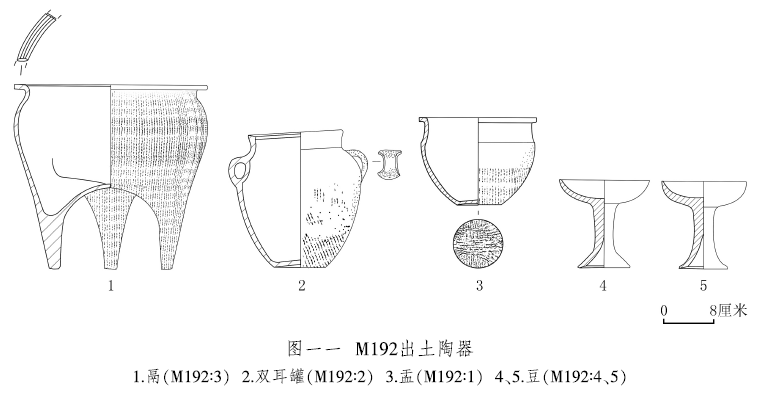

M192位于A区西南部,为长方形竖穴土坑墓,方向117°。墓坑内填土质较软,黏性大,褐、黄色混杂。口大底略小,墓壁峭陡内收,壁面粗糙。墓开口长2.5、宽0.84米。墓底长2.16、宽0.64米,墓葬开口至墓底深1.32米。西壁距开口0.65米有一壁龛,长1.08、宽0.44、进深0.24米。葬具为单棺,棺室呈长方形,棺长184、宽48厘米(图一〇)。

共随葬5件陶器,皆置于侧龛中,有鬲、双耳罐、盂各1件,豆2件。

鬲 1件(M192∶3)。夹砂黄褐胎,黑皮。平折沿,方唇,沿上三周凹槽,束颈,颈下部有一周凸棱,鼓肩,联裆,深袋足,锥状足,器饰绳纹。口径29.6、高28.2厘米(图一一,1)。

双耳罐 1件(M192∶2)。夹砂灰胎,黑皮。平折沿,侈口,矮领,鼓肩,弧腹,凹底,下腹部和底部饰绳纹,肩部一对称桥耳。口径14.6、底径8、高21厘米(图一一,2)。

盂 1件(M192∶1)。夹砂黄褐胎,黑皮。卷沿,方唇,束颈,折肩,弧腹,下腹、凹底有绳纹。口径18、底径7、高13.4厘米(图一一,3)。

豆 2件。器形相同,皆为黑皮。敞口,弧腹,圆唇,浅盘,矮柄,喇叭形座。M192∶4,夹砂红褐胎,口径13.8、底径8、高13.4厘米(图一一,4);M192∶5,夹砂黄褐胎,口径13.2、底径7.6、高13.4厘米(图一一,5)。

四、结语

郑家湖墓地A区有仿铜陶礼器墓和日用陶器墓两种。仿铜陶礼器墓葬的组合主要为鼎、敦、壶。日用陶器墓的组合主要为鬲、双耳罐、盂、豆。

(一)年代与分期

M2、M144为仿铜陶礼器墓葬。M2仿铜陶礼器组合为鼎、敦、壶1套,皆为黑皮夹砂灰陶。M2∶2陶敦器身形态与钟祥包十冢M2∶9相似,后者定为战国晚期早段[2]。M144仿铜陶礼器组合为鼎、敦、壶2套,另有盥缶1件。M144∶18鼎腹较扁浅,足短而尖细的形态与里耶麦茶M72∶5相似,后者定为战国晚期晚段[3];M144∶1壶、M144∶2敦与襄阳黄家村M299∶3、4相似,后者定为战国晚期[4]。如此,M2年代应为战国晚期早段,M144年代为战国晚期晚段。

M100、M143、M192为日用陶器墓。M100日用陶器组合鬲、盂、壶、豆。M100∶3陶鬲浅扁腹,高锥足与江陵九店M52∶1相似,九店M52被定为战国晚期早段[5],但M100∶3器腹更浅,应略晚。M100∶5陶壶与郑州邮电M2∶2[6]相似,陈钦龙认为该类陶壶年代下限为战国晚期晚段至秦[7],M100年代可定为战国晚期晚段。M143陶器组合为鬲、双耳罐、盂、豆,M143∶1陶鬲平折沿、束颈、深腹宽体的特征与九店M9∶1相似[8],王乐文认为后者年代应为战国晚期[9],M143∶5陶盂与随州师范M9∶4相似,后者被定为战国晚期早段[10],因此M143年代应为战国晚期早段。M192日用陶器组合为鬲、双耳罐、盂、豆,其中M192陶鬲高足,弧肩鼓腹的特征与江陵九店M172∶7相似,后者被定为战国中期晚段[11],盂与双耳罐均为深腹,明显要早于M143,M192年代当在战国中期晚段。综上,M192、M143、M100年代分别为战国中期晚段、战国晚期早段、战国晚期晚段。

整体上,郑家湖A区墓葬可分为二期三段。第一期第一段,墓例少,以M192为代表,鬲、盂、双耳罐相对较瘦高,年代为战国中期晚段。第二期第二段,墓例相对较少,以M2、M143为代表,仿铜陶礼器墓葬中鼎腹相对较浅,多为平底。陶敦整体为圆形、矮橄榄形或矮斗笠状。陶壶腹部较鼓,壶颈相对较短,底接圈足或假圈足。日用陶器墓中鬲、盂、双耳罐器腹变浅,整体器型向矮胖方向发展,年代为战国晚期早段。第二期第三段,墓例较多,以M100、M144为代表。仿铜陶礼器墓中鼎为平底、浅腹。陶敦整体为椭圆形或高斗笠状。陶壶腹部出现弧腹,部分陶壶圈足较高,底接圈足或假圈足。日用陶器墓中鬲、盂、双耳罐为浅腹,整体形态相对矮扁,年代为战国晚期晚段(秦拔郢之后)。

(二)墓地性质、区域特色

云梦郑家湖墓地A区内仿铜陶礼器鼎、敦、壶和日用陶器鬲、盂、罐、豆的组合与楚文化核心区相同,明显应属于楚文化系统。郑家湖A区墓葬未见铜礼器随葬,整体等级较低,均为平民墓葬。其中M2、M144等墓随葬仿铜陶礼器一至两套,可能为较富裕的平民。随葬日用陶器的墓葬则为普通平民。郑家湖墓地A区毗邻云梦楚王城城址,这里随葬的日用陶器鬲、双耳罐、盂形态与该遗址所出器物相似,城址内主要堆积年代为战国中晚期[12],因此这些墓主主要为楚王城内所居楚人,推测郑家湖A区是一处埋葬楚王城内平民的公共墓地。

郑家湖楚墓中不少器类其形制可见鄂北楚墓风格,与襄阳沈岗[13]等楚墓多有相似之处,其中M100所出折肩陶壶除在襄阳地区出土外,亦见于郑韩地区[14]。郑家湖楚墓整体文化面貌与随州师范墓地[15]、孝感天津湖墓地[16]等楚墓最为接近,都流行双耳罐、折肩盂。这两类器物可以在春秋以来随县狮子湾[17]、枣阳周台[18]等曾国文化遗存中找到源头,应与曾国文化传统有关。

在郑家湖墓地战国晚期晚段墓葬中,秦人墓葬(郑家湖C区)与楚人墓葬(郑家湖A、B区)相邻分布,但分区明显。在郑家湖楚墓中除矮领小罐(领部多穿两孔)等少量器物可判断为秦器或受秦文化影响外,极少见秦文化因素,说明这些楚人后裔固守自身的文化传统。郑家湖A区墓地材料为云梦首次揭露的楚墓完整墓区,与云梦秦文化墓区布局不同,主要体现在墓葬之间基本未见打破关系,墓向较一致、葬俗相对统一。该墓地为研究云梦楚王城遗址与墓地的对应关系、云梦地区战国晚期以来社会结构与楚人的社会生活、秦楚融合的大一统进程提供重要的考古资料。