揭秘!最高HR雍正的绝密面试记录!

大家知道古代也有“BOSS直聘”吗?

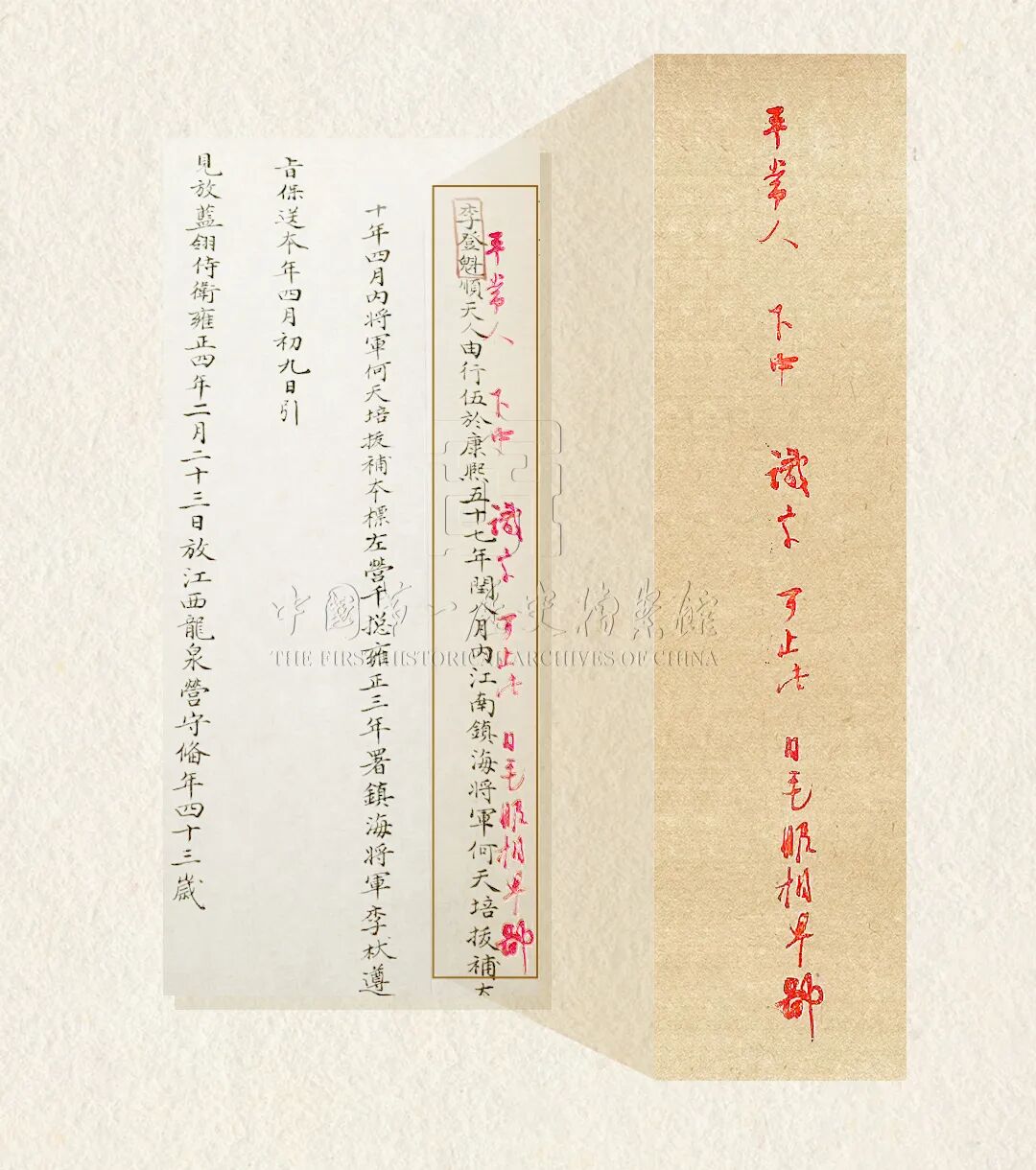

中国第一历史档案馆馆藏的“雍正朝引见履历排单”就记录了雍正帝亲自当HR参与官员最终面试的朱笔手书!这些“用人笔记”在三百年后成为我们“围观”古代BOSS直聘第一现场的绝密资料,亦成为今人了解历史、研究吏治的最鲜活的标本。让我们一起走近档案,直击历史现场!

这场特别的“面试”其实是清朝的一项重要的选官制度——引见制度。它创立于顺治朝,在康雍乾三朝逐渐完善。尤其雍正帝,对此更是格外重视,事必躬亲,认真严谨,因此保留了大量珍贵的带有朱批的引见履历档案。

引见制度主要是针对国家中下级官员(京官五品以下,外官四品以下)的一种选拔制度。这些官员的任用、升迁、调动、处分等等都需要经由皇帝亲自面试后进行裁决。通过引见,皇帝不仅可以为国家选拔人才,还能监督验证高级官员对于低级官员的举荐是否公允,更可以为自己培植亲信,一举多得,难怪皇帝们再忙也要抽出时间亲自上场!

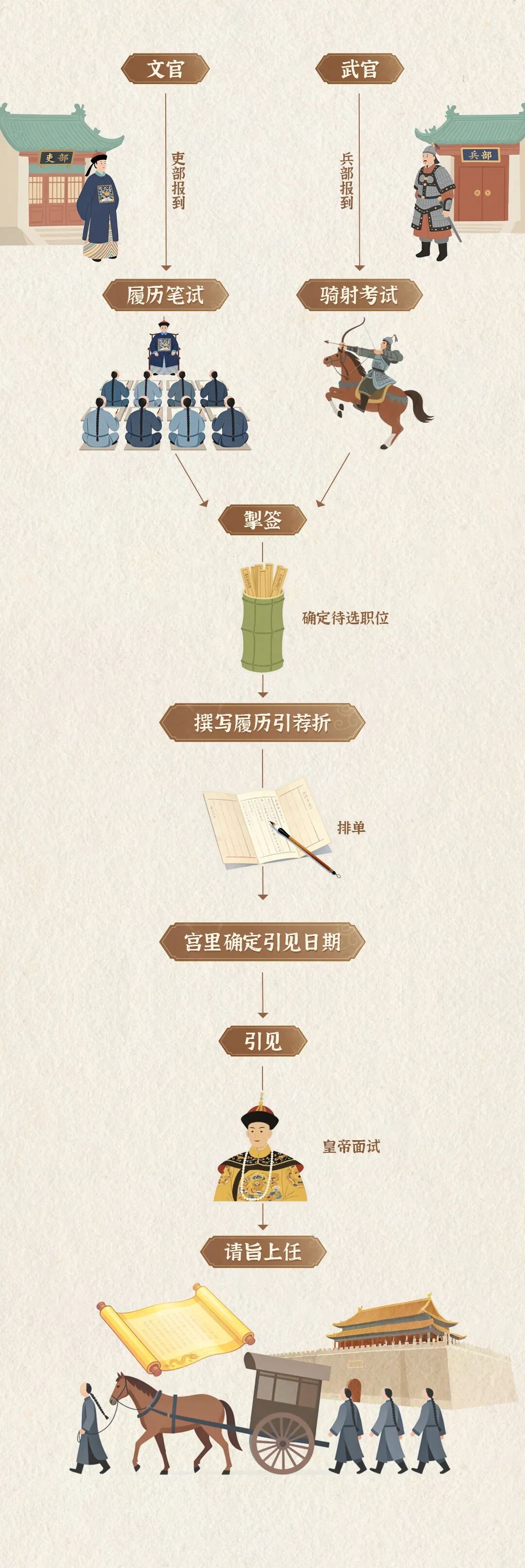

引见的流程非常严密,大致要经过报到——履历笔试(文官)或骑射考核(武官)——掣签(确定待选职位)——撰写履历引荐折(即排单)——宫里确定引见日期——引见(皇帝面试)——请旨上任(离京)等一系列的过程。

引见当天,被试官员们五六人一组排队觐见,主管部门向皇帝递上官员简历(绿头签)和详细资料(引见单)。皇帝会对照绿头签和手里的履历引见排单,一面阅读官员的履历信息,一面听主管堂官报告,一面和面试者交谈问询。他会把自己对面试者的印象和评价记录在履历排单上做参考。如果遇到一时难以决断者,还会安排两次甚至三次的“返场”复见,足见皇帝用人的谨慎。面试结果并不会当场宣布,而是将绿头签发还给面试者,让他退场等候通知,之后由皇帝集中向主管官员宣布决定。

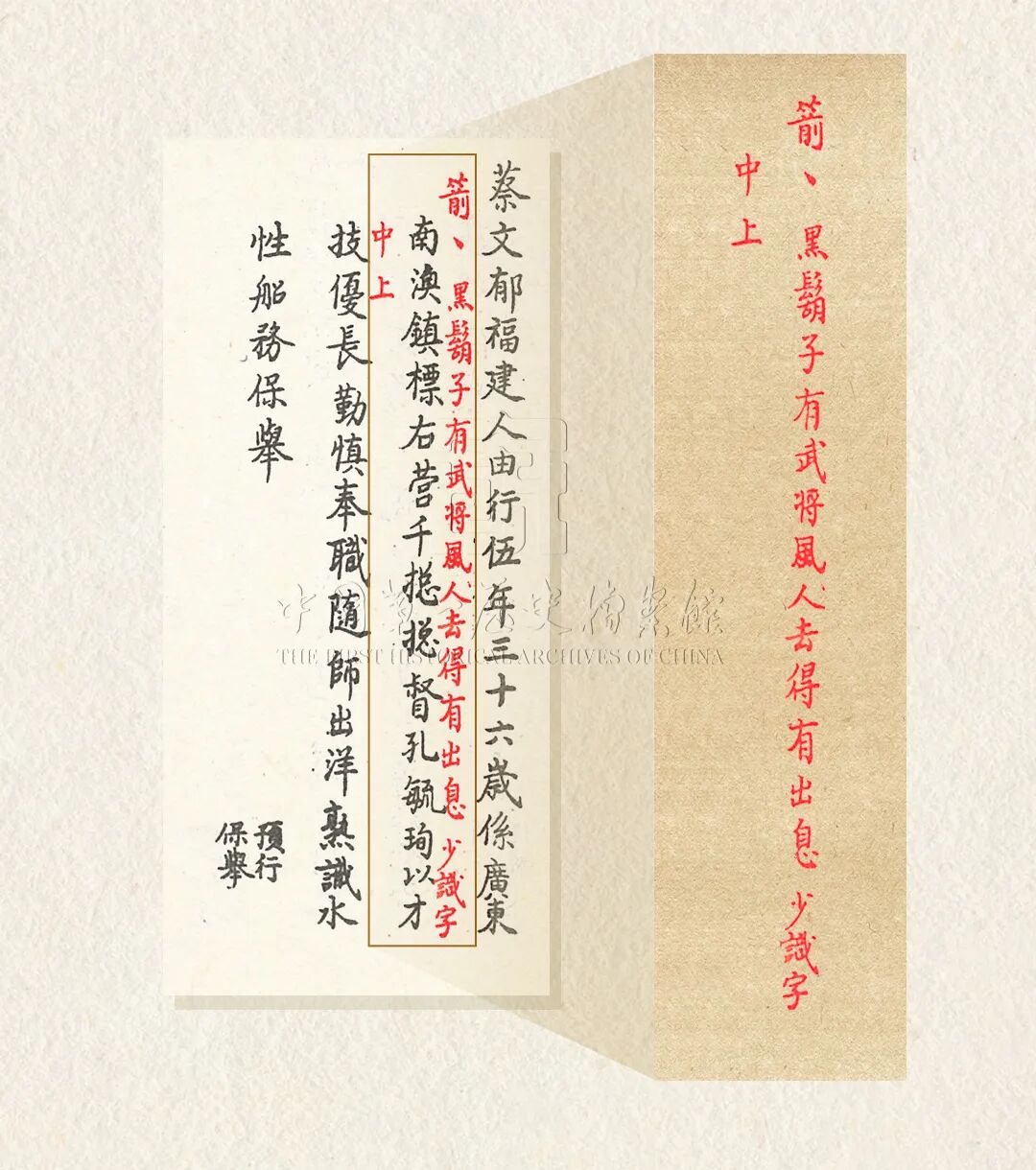

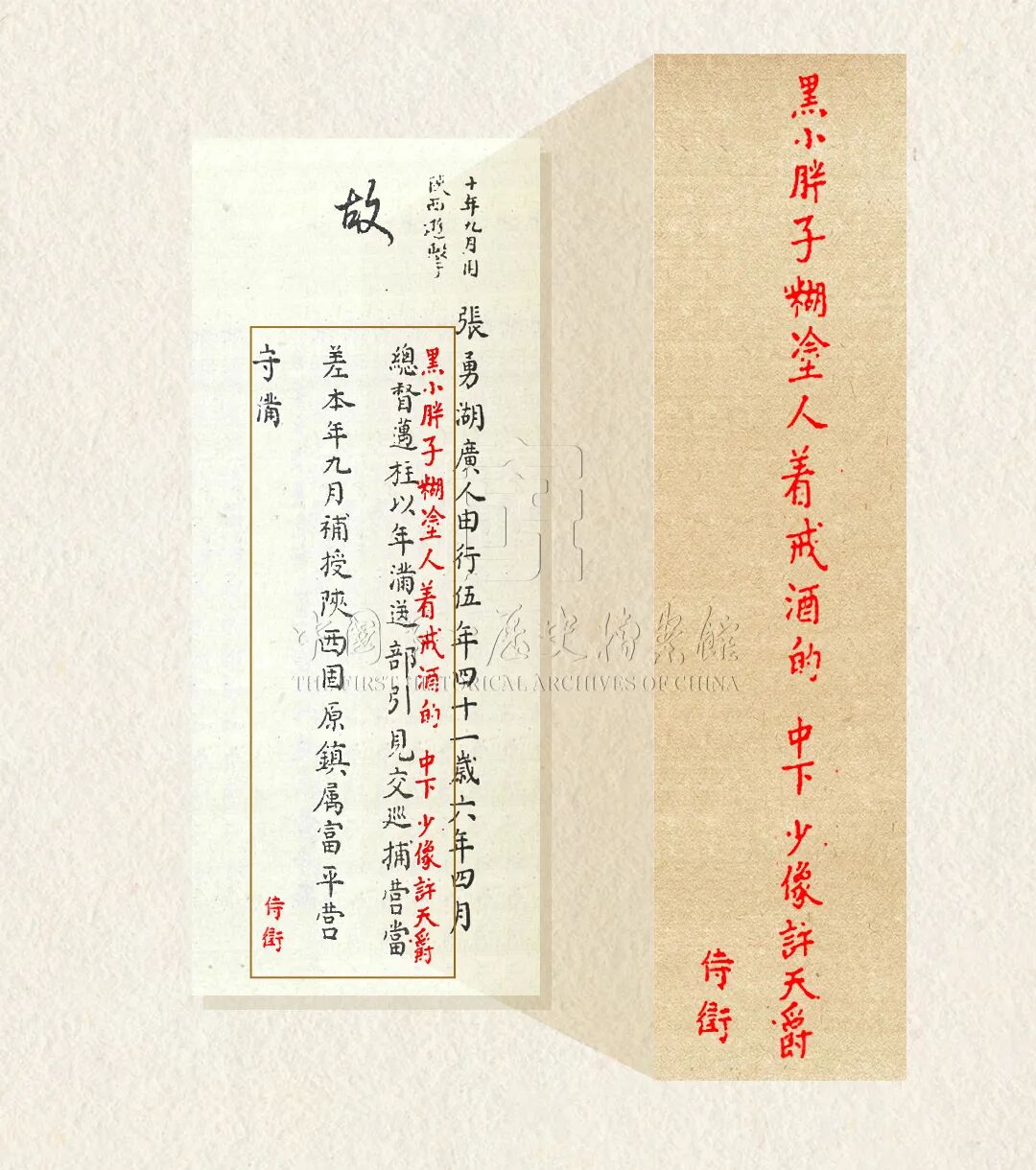

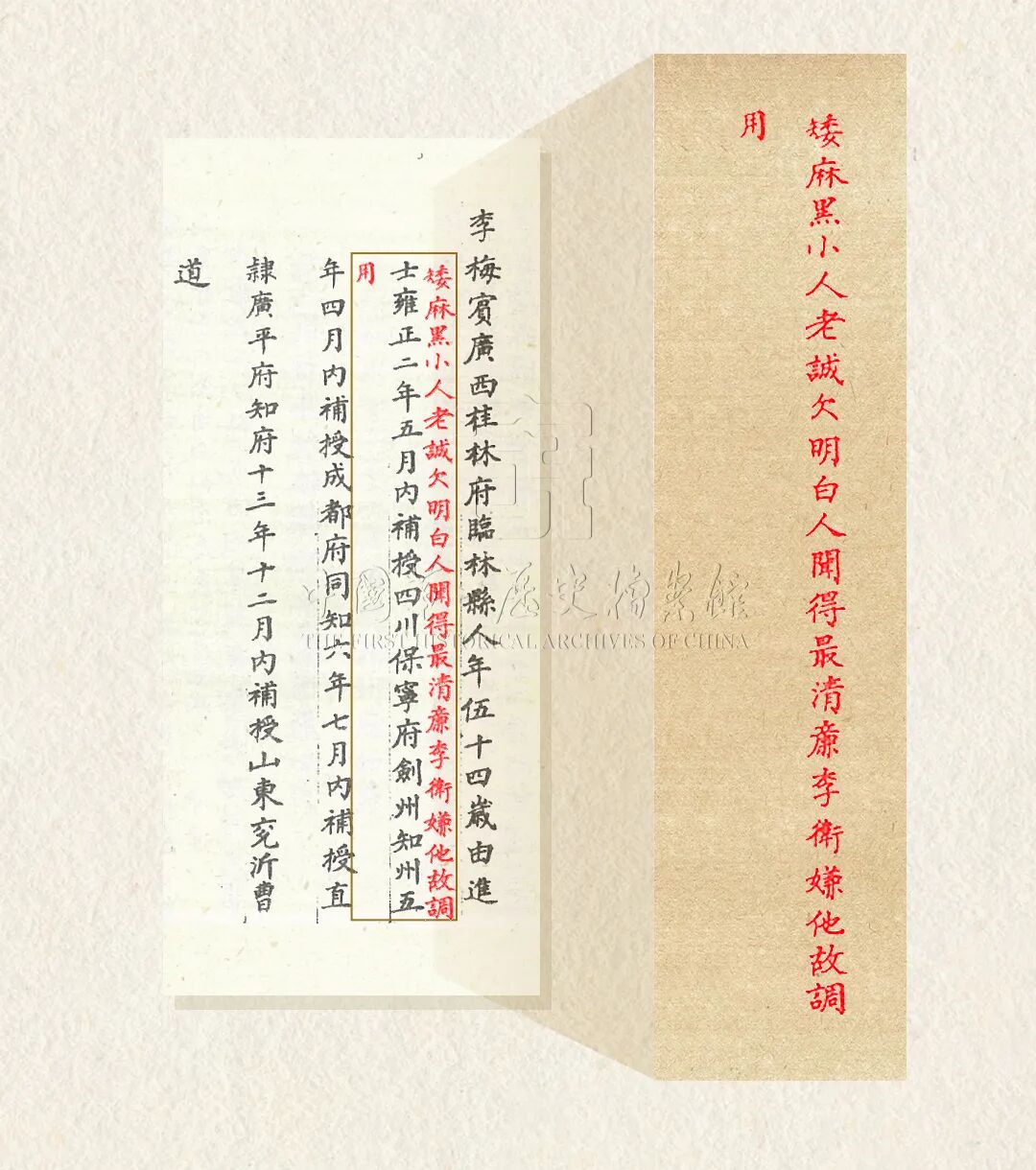

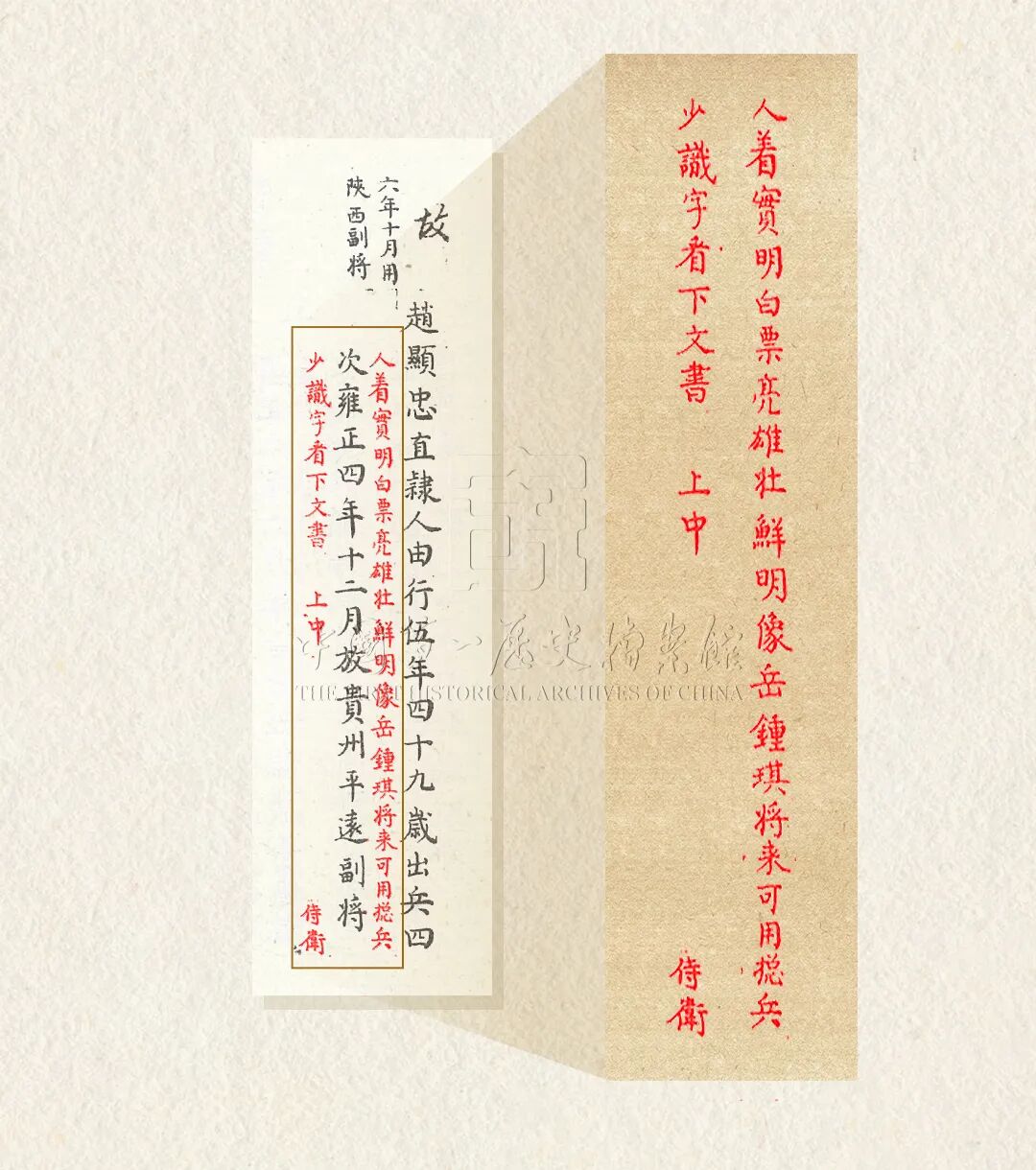

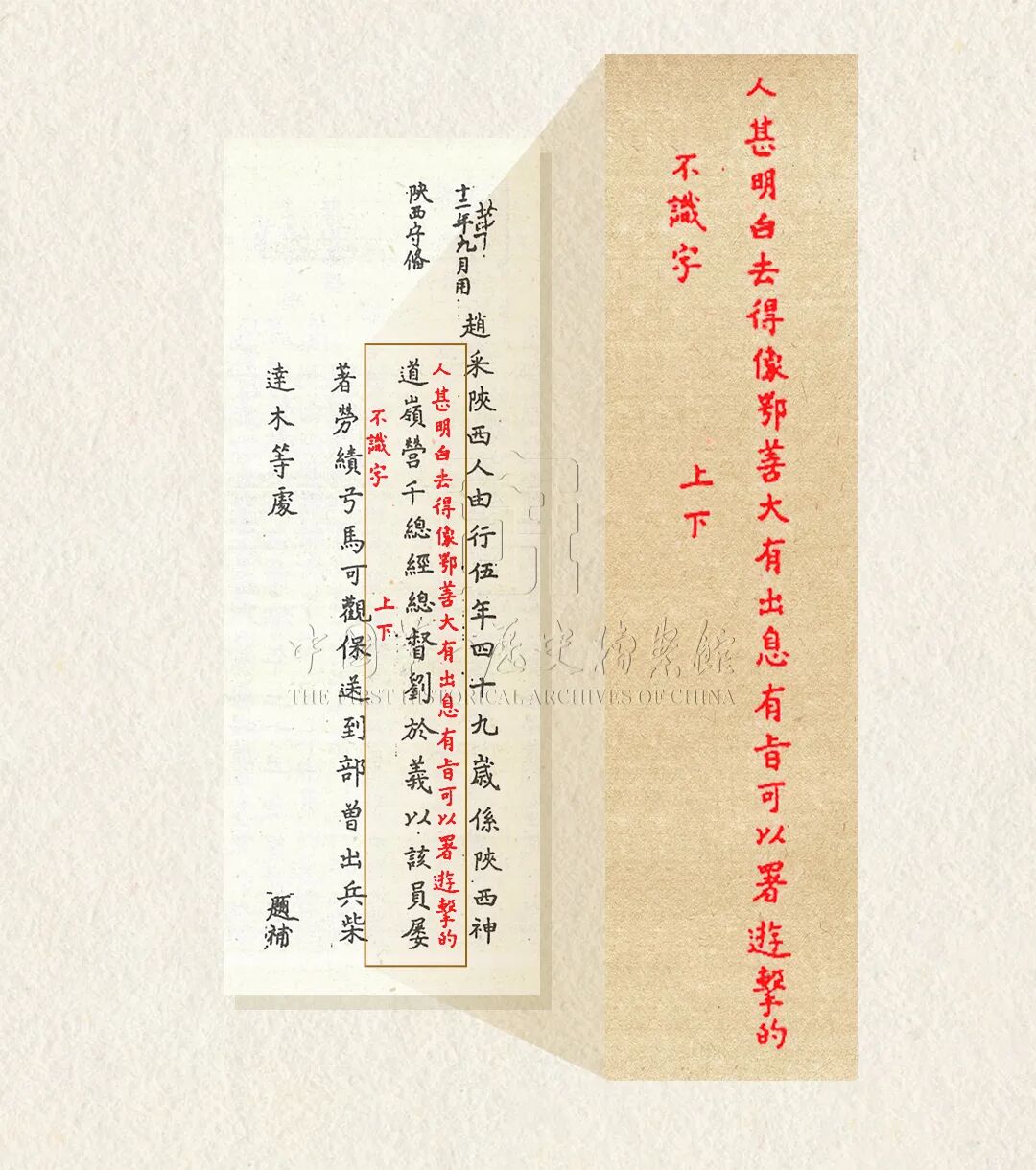

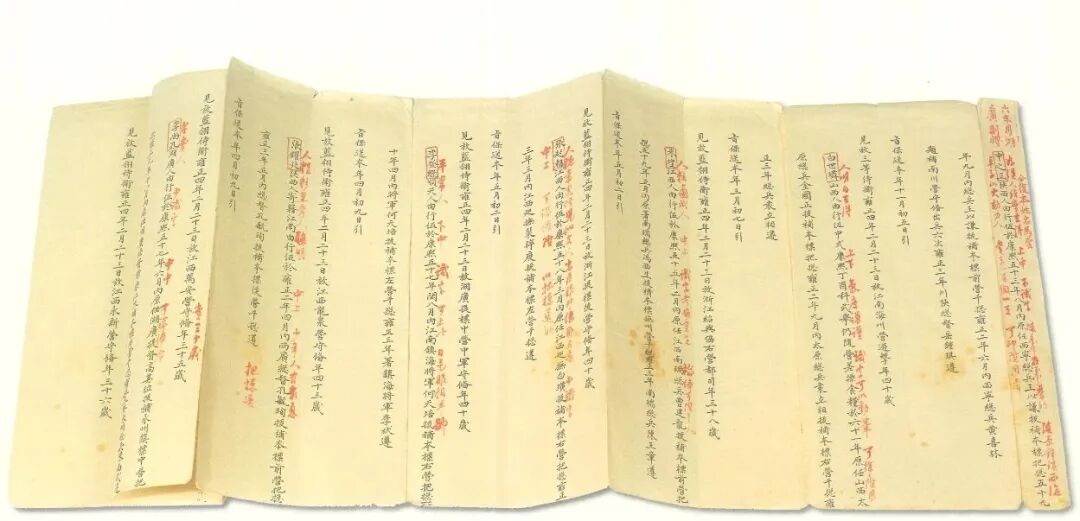

这种高频率快节奏的引见,非常考验皇帝的快速识人能力,面试者的每个细节都有可能成为评判标准。我们在展出的引见履历排单上可以看到雍正帝极为详尽的批注:“人粗鲁,武人,中上”“人精彩,黑秀人,聪明”“人稳重,少识字”……这些朱批不但记录了面试者的样貌,还有他们的谈吐、气质等等,言辞鲜明且一针见血,足以看出雍正帝细致入微的观察力以及苛刻的评判标准。

我们在馆藏其他的引见履历排单中还窥见到一些其他的人物细节,比如四十三岁的江西龙泉营守备李登魁参加这场面试,雍正帝在他的排单上写到“平常人”“口毛眼相卑鄙”“可止此”,李登魁最后只拿到面试官“中下”的评级;三十六岁的蔡文郁的黑胡子受到了雍正帝的特别关注,称赞他“有武将风范”;但仅仅年长五岁的张勇却被评价为“黑小胖子”;五十四岁李梅宾的“颜值”也没能通过考验,留下了“矮麻黑小”的评语……

左右滑动查看更多

雍正帝面试官员时,有着明显的“经验主义”倾向。四十九岁的贵州平远副将赵显忠面试时,雍正帝评价他“人着实明白,漂亮雄壮,鲜明,像岳钟琪,将来可用总兵”,最终赵显忠以“上中”的优异成绩成功通过面试。同样四十九岁的陕西神道岭营千总赵采被雍正帝评价到,“人甚明白,去得,像鄂善,大有出息”,也拿到了“上下”的高分。

左右滑动查看更多

雍正帝看人到底准不准?馆藏档案给了我们验证的机会!

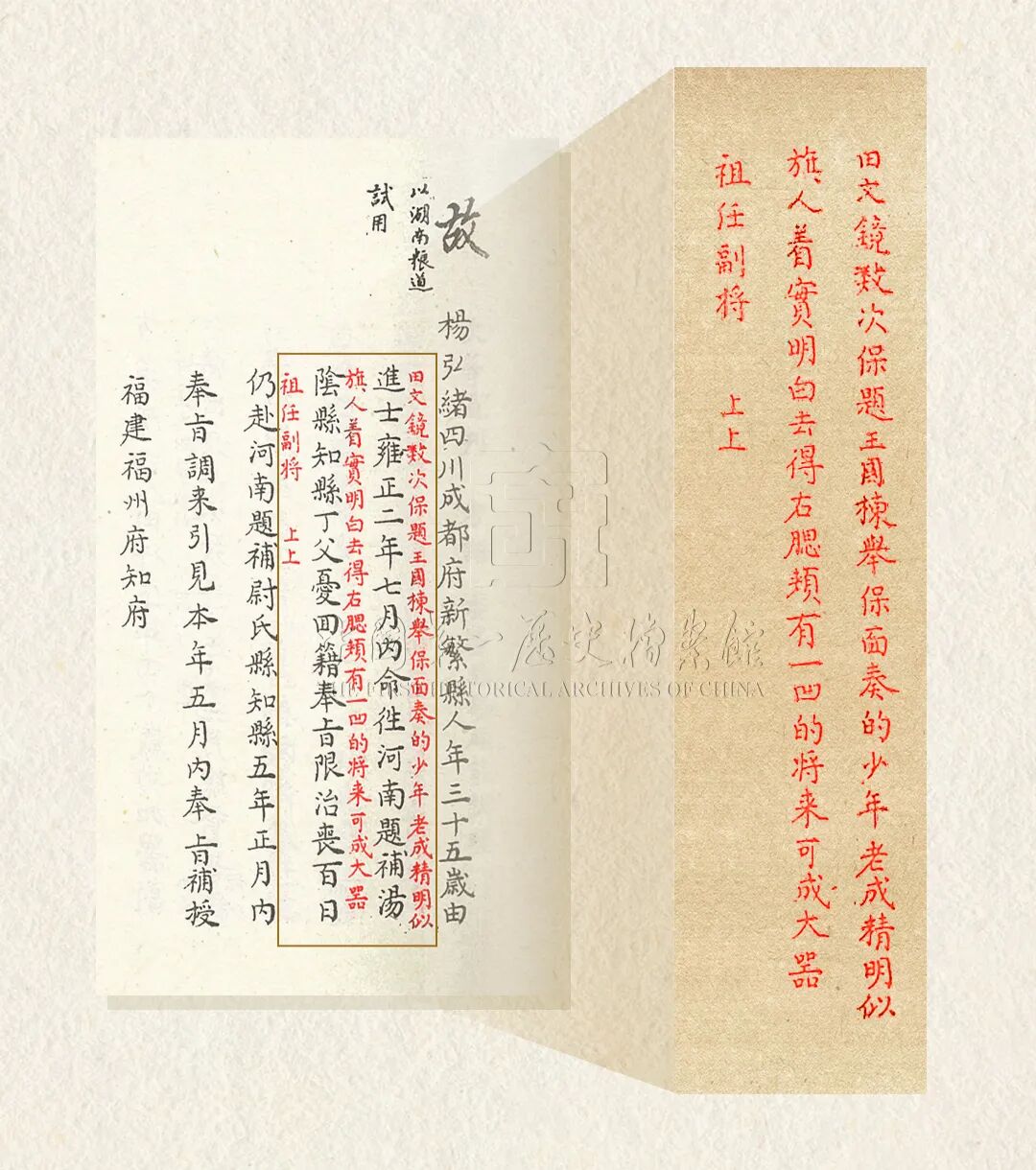

雍正帝在面试三十五岁的杨弘绪时,评语是,“田文镜数次保题,王国栋举保面奏的,少年老成,精明,似旗人,着实明白,去得。右腮颊有一凹的,将来可成大器,祖任副将”,得到了“上上”的最高评分,最终被授以福建福州府知府。雍正十二年(1734年),杨弘绪升任浙江按察使,随后因为在前任官职上违例降职。湖广总督史贻直欣赏他的才干,请旨让杨弘绪任湖南粮道一职,在奏折中,史贻直写到,“湖南粮道一缺,管理通省钱粮,甚关紧要,必得精明干练之员,方克(可)胜任”,寥寥数语,杨弘绪的才干可见一斑!雍正帝最后同意了史贻直的推荐,批到“著照所请行,该部知道”,可见“上上”的高分不是白拿的!

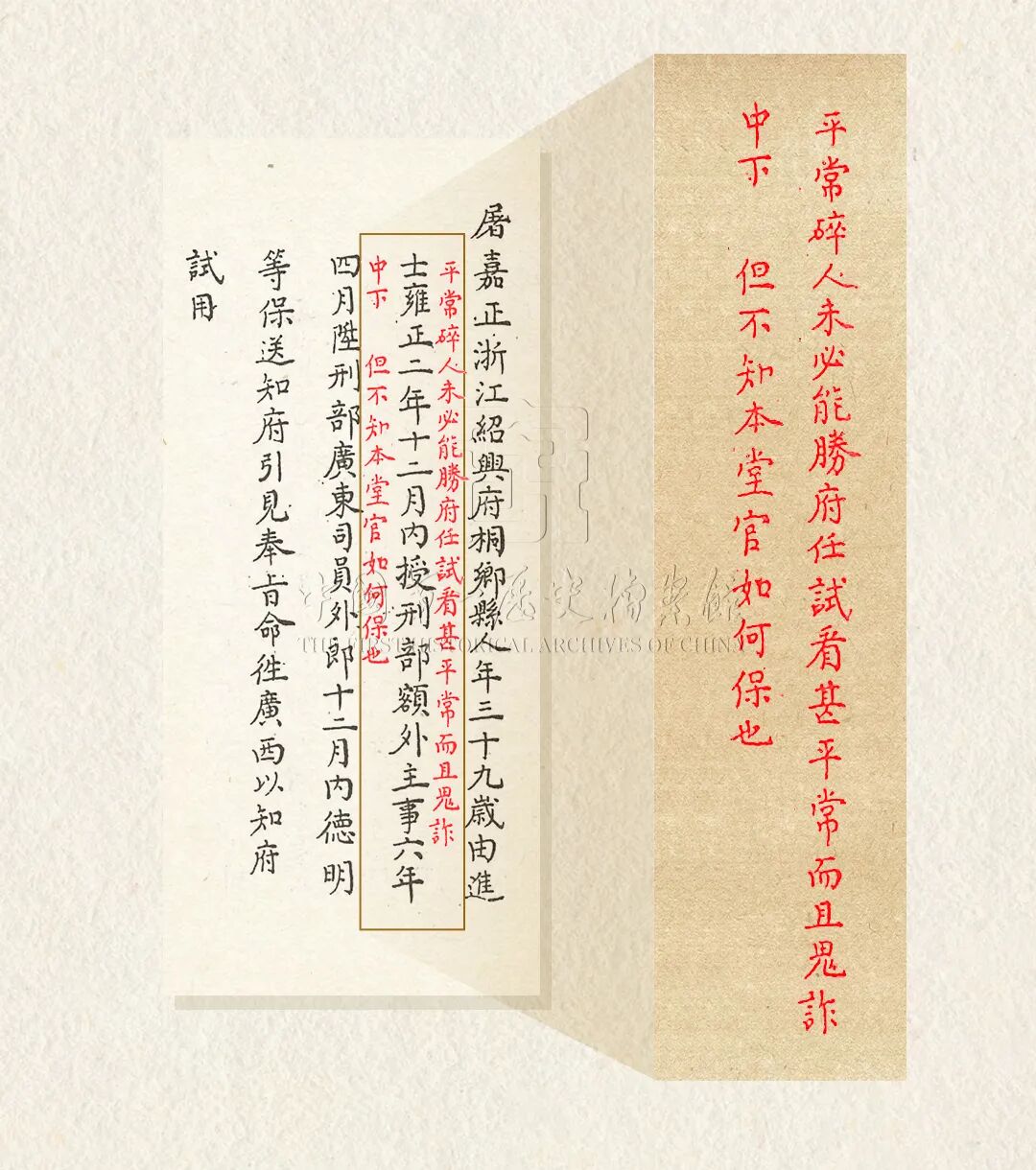

三十九岁的屠嘉正则和杨弘绪相反,雍正帝给他的评价是“平常碎人,未必能胜府任,试看。甚平常,而且鬼诈”,雍正帝还发出了自己的疑问:“但不知本堂官如何保也”,最终屠嘉正只拿到了“中下”的低分,被派遣到广西担任知府。在知府任上,屠嘉正两次平息当地土民叛乱,屡建奇功。乾隆年间,屠嘉正补湖北荆宜施道,受当地督抚委托统领江汉水利,屠嘉正条陈水利数万字,时常建议督抚修理河堤,在他统领水利期间的十余年间当地都没有发生大规模洪灾。乾隆十七年(1752年),屠嘉正到达他官宦生涯的顶点,上任贵州按察使。当时的名臣陈宏谋都曾举荐过屠嘉正,称他“可大用”。这可远远超出了当时不过“中下”的评价!看来雍正帝也会看走眼!

通过引见制度,皇帝虽然可以在短时间内了解面试者的谈吐学识、身体状况,但是他的评价也受到籍贯、长相、官员履历甚至是举荐者等各种因素的影响。当我们作为后来者去验证时,就会发现雍正帝的评价未必都准确。

这些泛黄的排单与朱批,早已超越了冰冷的行政文书。它们是一个事必躬亲的皇帝笔下最真实的统治痕迹,也是高度集中皇权下对“人”的侧写与审视,更是一面跨越三百年的镜子,映射出雍正的勤政与精明、偏好与局限。仿佛在无声诉说着:任何时代,一场面试或许能定义一次际遇,却从不足以定义人生。历史的最终评判,往往藏在当事人退场之后,那漫长而沉默的岁月里。