沉浸式文旅丨传统戏曲焕新,“戏曲+”突破边界探索文化传承新模式与新路径

编者按

Editorial Note

传统戏曲作为中华文化的重要载体,承载着数百年的艺术积淀与审美精神。然而,在当下快速更迭的消费环境与文化市场中,其传播方式与受众结构正经历深刻转型。戏曲不再仅仅依赖于剧场演出,而是通过观众互动、科技赋能、全景环绕等方式,探索更加沉浸式的观戏体验,戏曲进入景区、街区乃至生活日常,从而拓展出新的生命力。与此同时,观众的文化需求日益多元,他们既渴望保留戏曲的韵味与仪式感,又期待在轻松的环境中获得互动与共鸣。正因如此,传统戏曲的“焕新”不仅是艺术样式的再造,更是文化传承与产业创新的双重实践。

01从历史脉络到当代实践:戏曲的演进与焕新

中国戏曲源远流长,其艺术形态在多朝代不断叠加与演变:从早期的宗教祭祀、宫廷杂戏,至元代曲艺的成熟,再到明清时期地方曲种的繁荣与相互借采,最终形成以声腔、行当、程式与舞台语汇为核心的一整套戏曲体系。整体而言,戏曲既是音乐、舞蹈、文学与视觉艺术的复合体,也深嵌于地方社区的社会生活与仪式实践之中,因此长期以来既呈现高度的区域性分布,又具有强烈的历史连续性与身份标识功能。

进入近现代后,随着媒介传播的加速,若干剧种如京剧、昆曲等逐步走向全国甚至成为对外传播的代表性文化符码,其中京剧于2006年入选国家级非物质文化遗产名录,并于2010年被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,标志着戏曲在国家文化保护与国际文化认同层面的重要地位。

(图片:京剧《霸王别姬》丨来源:网络公开)

进入当代,传统戏曲在传承中迎来新的发展机遇,政策扶持与技术创新共同为其注入新生动能。从具体实践来看,2024年首届“中国戏曲稀有剧种优秀剧目展演”集中呈现了41个濒危或稀有剧种的经典作品,让福建莆仙戏、陕西碗碗腔等小众剧种重新走进大众视野;与此同时,数字技术的应用打破了戏曲传播的时空限制,通过AI修复技术,近50部百年前的戏曲经典剧目实现高清化还原,吸引大批年轻观众关注。在政策推动方面,国家相继出台了《关于支持戏曲传承发展的若干政策》《中华优秀传统文化传承发展工程》以及《“十四五”艺术创作规划》等文件,为戏曲振兴提供了制度保障与战略指引。与此同时,文化和旅游部不断完善展演机制,组织举办中国京剧艺术节、中国昆剧艺术节等品牌活动,并通过创作扶持工程和人才培养计划,形成了政策引导、舞台实践与人才梯队建设的合力。地方实践同样亮点纷呈,例如四川近3年累计投入7926万元财政资金实施“振兴川剧”工程,推动川剧进校园、进社区,川渝两地更首次实现跨区域同步立法保护川剧,为地方戏曲传承提供制度保障。

(图片:AI修复前后对比丨来源:网络公开)

02传承戏曲是赓续中华文脉的重要方式

戏曲不仅是一门舞台艺术,更是中华文化的重要符号。它在漫长的历史进程中沉淀下来的唱腔、程式与审美趣味,浓缩着民族的思想观念与生活智慧。坚持传承戏曲,实际上就是延续中华文化的精神根脉,让传统在现代社会的语境下依旧能够鲜活地存在。

同时,戏曲在艺术形式上所展现出的高度程式化与虚拟化,为观众提供了独特的审美体验。对于当下社会而言,戏曲不仅是一种娱乐方式,更是一种审美教育。它能够培养大众的艺术感知力与文化素养,使人们在欣赏表演的过程中,感受到中国式美学的精致与含蓄。

戏曲深植于民间,长期以来伴随节庆仪式与社区生活而发展,它所承载的地域性与社会性,成为凝聚情感与身份认同的重要纽带。无论是在乡村文化礼堂的演出,还是在城市公共空间的呈现,戏曲都能唤起集体的共鸣与归属感。

放眼国际,戏曲也早已成为展示中华文化的窗口。昆曲、京剧等剧种入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,大大提升了中国文化的国际影响力,为跨文化交流提供了独特的素材。在全球文化多样性背景下,戏曲的传播意义早已超越了艺术本身,成为增强国家文化软实力的重要途径。

03“戏曲+”的无界探索

1表演形式与叙事方式的革新

在当下的艺术生态中,戏曲正不断摆脱单一的剧场模式,向更加多样化和开放性的表演空间延展。表演者与观众的关系通过沉浸式、互动化的方式建立起新的交流机制。同时,叙事方式也在发生转变,借助更加灵活、跨界的方式,以及更加开放的叙述手法来回应当代社会的审美需求。

9月16日晚,第三届中国非物质文化遗产保护年会暨第四届丹寨非遗周开幕式在贵州丹寨举行,四川省川剧院打造的变脸街舞《古蜀天边行》作为创新节目惊艳亮相,与侗族大歌、咏春、粤剧等非遗节目同台,以“川剧变脸+现代街舞”的融合形式,呈现传统与现代碰撞的文化盛宴。国家级川剧项目代表性传承人陈智林表示,《古蜀天边行》是川剧传承创新的成功尝试,“今天即是明天的传统”,青年一代正以行动扛起非遗延续的责任,书写非遗传承新篇。

(图片:《古蜀天边行》剧照丨来源:网络公开)

将戏曲与街舞结合的还有《幺不倒台》,今年8月,该剧凭借一段30秒的相关视频在全网走红——视频以洪崖洞璀璨灯火、大足石刻千年造像为背景,将川剧婉转唱腔与街舞动感节奏融合,上演传统艺术与现代潮流的跨界对话。《幺不倒台》将推动川剧与街舞融合,消解了传统戏曲的“距离感”,不少网友感叹“传统戏曲也能很潮”。这种融合并非背离传统,而是注入新表现力,让年轻观众从被动接受到主动关注,培育了非遗传承的潜在受众。

(图片:《幺不倒台》剧照丨来源:新华网)

为契合当代审美与精神需求,戏曲工作者还积极改编传统叙事手法,将传统戏曲融入现代社会语境。《重逢〈牡丹亭〉》以颠覆性“双梦结构”打破《牡丹亭》传统叙事框架,构建“我梦见你梦见了我”的环形时间观,让杜丽娘与柳梦梅的命运互为因果,为这一经典爱情传奇注入现代哲学思考,让观众在古人的“情镜”中照见自身困局

(图片:《重逢〈牡丹亭〉》剧照丨来源:YOUNG剧场)

该版本实现角色“平权”与深度突破,让柳梦梅摆脱“情欲对象”标签,成为破解生死困局的主动者,圆了自己对角色的期待;杜丽娘的角色则更有复杂性,用倒叙的手法来呈现杜丽娘的故事是有层次变化的,蕴含了“活在当下”的思想,在传统规范中注入现代解读。

2青年群体与新生表达的融入

年轻一代演员与创作者的加入,正在为戏曲的发展注入新的生命力。他们不仅在表演技巧上不断探索,还在语言风格、舞台表现和视觉表达上融入更贴近当代的元素。这种年轻化的表达能够使戏曲在传承传统精髓的同时,能够展现出更为多元的面貌。对于观众而言,年轻演员的参与会带来耳目一新的观感,也在一定程度上改变了戏曲在大众中的固有形象,增强了其传播的亲和力与社会吸引力。

今年5月,柳子戏“90后”演员尹春媛凭借《玩会跳船》摘得中国戏剧表演领域的最高奖——中国戏剧梅花奖。这位青年演员成功反映出出目前戏曲中已有非常多优秀的年轻人涌现,为戏曲传承贡献自己的力量。

当青年演员扛起大旗后,出现了更多符合当下年轻人审美和喜好的创新。蟠龙梆子自今年2月27日创新性推出“抖音短剧+非遗戏曲”的“微短戏”模式以来,迅速在数字化平台上取得突破。十部微短戏作品累计播放量突破1.03亿次,其中多部单片播放量破千万。蟠龙梆子坚持贴近现实与群众生活,以亲情伦理、乡村治理、婚俗习惯等社会议题为核心,传递真实而有温度的故事。形式上,他们保留了戏曲唱腔特色,同时借鉴影视剧的叙事与镜头语言,使写意与写实相结合。

(图片:微短剧拍摄现场丨来源:网络公开)

这种新模式不仅提升了传播力,也拓展了产业价值。剧团通过平台流量分成、政企合作和品牌代言等渠道实现多元增收,缓解了基层剧团的生存压力。同时,他们注重年轻化战略,通过培训和招募吸引新生力量,建立起代际传承的梯队,逐步打破传统戏曲受众老龄化的瓶颈。数据显示,微短戏的观众中18-35岁的年轻群体占比超过70%,有效扩大了戏曲的社会影响力。

3科技赋能下的拓展

随着数字技术、虚拟现实等科技手段的快速发展,戏曲的呈现方式迎来了前所未有的拓展。科技的介入,使舞台空间能够更加灵活,视听效果更加丰富,叙事表达更具层次感。与此同时,网络传播平台与数字载体的运用,也让戏曲突破了地域与时间的限制,实现了更广泛的受众覆盖。科技并非取代传统艺术,而是以“赋能”的方式,为戏曲注入更多可能性,使其在保持艺术核心的同时拥有与时俱进的表达手段。

中央广播电视总台《2025年春节戏曲晚会》中采用多元跨界的创作思路,打造出一系列兼具青春气息与艺术创新的“戏曲+”节目。例如,武戏《纵横天地》通过三千余架无人机的联动编排,与齐天大圣同台演绎“七十二变”,在太原夜空中构筑恢宏的神话场景,展现了科技与戏曲结合的震撼效果。

(图片:《纵横天地》中的三千余架无人机丨来源:网络公开)

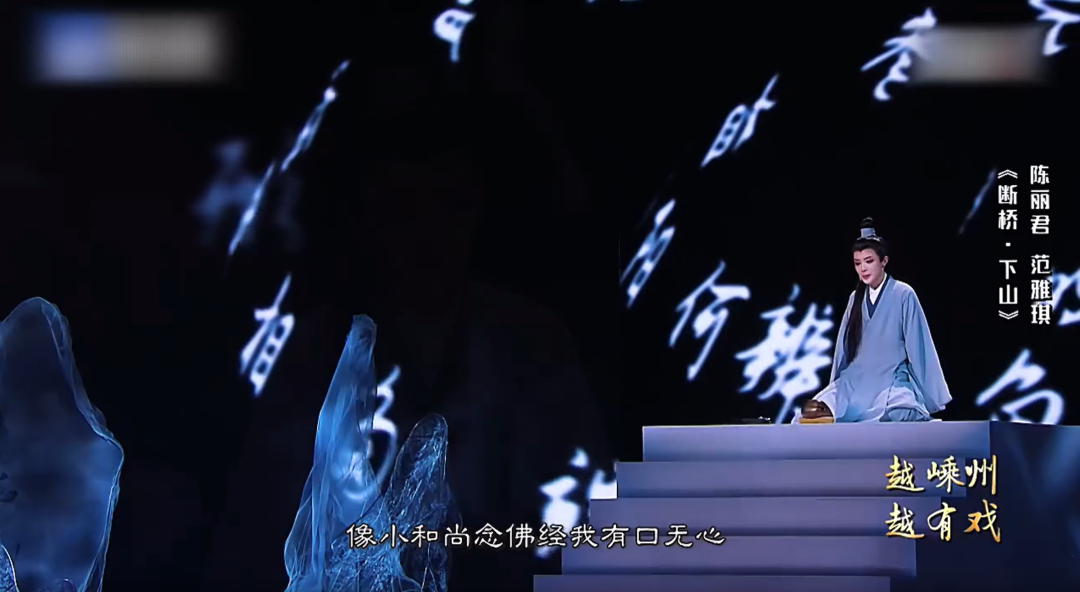

2025越剧春节晚会中,《断桥·下山》的表演则借助舞台屏幕呈现汹涌浪潮,与演员表演相互呼应,增强了观演的感染力。此外,扩展现实(XR)技术的应用进一步突破了舞台的物理边界,将虚拟场景与现实舞台巧妙融合,构建出亦真亦幻的表演空间。

(图片:越剧《断桥·下山》丨来源:网络公开)

在传播方式上,科技的介入为戏曲注入了新的活力。以往戏曲演出多依赖实体剧场,观演范围和受众群体都相对有限。而随着网络直播与线上平台的兴起,戏曲逐渐突破了时空边界,使全球观众能够跨越地域限制,共同欣赏这一传统艺术的魅力。

秦腔作为历史悠久、唱腔高亢激昂的西北代表剧种,曾因娱乐方式多样化而遭遇观众流失与传承压力。然而,互联网的发展为其打开了新的传播通道。越来越多的青年演员通过直播与观众建立联系,让这门古老艺术在屏幕中焕发新生。比如,西安三意社青年演员李艺馨就在网络平台开设“戏曲大舞台”,吸引了近五十万粉丝关注。她借助直播传播了秦腔艺术,还结合直播带货等方式探索商业运营模式,为传统剧种提供了可持续发展的新路径。

(图片:李艺馨直播间丨来源:网络公开)

4跨界合作与品牌共创

在文化产业多元融合的背景下,戏曲逐渐走出单一的艺术空间,与旅游、时尚、影视、文创等领域展开跨界合作,丰富了戏曲的传播渠道和表现手法,也提升了它在更大范围内的社会关注度与文化价值。

戏曲元素在时尚界一直是不可忽视的存在,许多设计师都以它为灵感设计高定服装,走上国际舞台,如中国品牌盖娅传说以“戏韵·梦浮生”为设计主题,将中国传统戏曲元素作为灵感,比如戏服结构、图案与色彩,结合东方美学与当代高定风格,在巴黎时装周这样的国际舞台上展示;设计师胡社光在北京时装周推出“曲儿”系列,将京剧的妆面、脸谱及传统戏服的视觉符号作为设计骨架,融入现代高定服装中。

(图片:“曲儿”系列丨来源:中国服饰)

当下,戏曲与动画、游戏等数字娱乐产业的融合不断深入,成为吸引年轻观众的重要路径。通过全息投影等沉浸式技术,虚拟歌手能够与越剧演员同台表演,将经典唱段以崭新的方式重组,创造出跨越现实与虚拟的舞台效果。秦腔首位虚拟人“秦筱雅”便在庆祝香港回归祖国26周年的宣传片中亮相,以生动的唱腔和灵动的形象展现了秦腔之美,让更多年轻群体在数字化语境下与传统艺术产生共鸣。

(图片:虚拟人“秦筱雅”丨来源:网络公开)

游戏领域也在探索戏曲的表现力,例如《王者荣耀》中的人气角色“上官婉儿”即以越剧表演艺术家茅威涛的“梁山伯”形象为灵感设计限定皮肤,并通过动作捕捉技术还原其身段韵味,让玩家在互动中感受到戏曲独特的艺术张力。茅威涛本人更主动参与到跨界传播之中,在社交媒体上与年轻人互动,以轻松的方式推广戏曲文化。

(图片:《王者荣耀》上官婉儿限定皮肤丨来源:网络公开)

04持续推动戏曲守正创新

1坚持以中华优秀传统文化为根基

在不断创新的同时,戏曲的发展必须始终坚守传统文化的精神内核。无论是唱腔、程式,还是思想意蕴,皆需体现中华美学精神与传统价值观。只有在“守正”的前提下展开“创新”,戏曲艺术才能在现代语境中保持文化的纯粹性与艺术的独特性。

2关注现实题材,回应社会关切

未来戏曲的发展应当从日常生活与社会现实中取材,以“小切口”折射“大主题”,讲述贴近百姓、反映时代的故事,与观众建立更紧密的情感联系,从而在潜移默化中实现价值引导与文化滋养。

3以多元化的手法丰富舞台呈现

戏曲的表现方式不应局限于传统舞台,而是要积极吸收现代艺术、科技手段以及跨界元素,形成更加多元的表达路径。从舞美设计到叙事结构,从数字化传播到沉浸式体验,多样化的呈现手法能够突破受众群体的限制,使戏曲焕发出新的生命力。

4加强国际传播,拓展文化影响力

在全球化语境下,戏曲的发展还应主动面向世界,探索符合国际表达的传播方式。通过国际艺术节展演、跨文化合作以及多语种传播平台,戏曲不仅能够展现东方艺术之美,还能在文化交流中提升中华文化的国际影响力,真正实现从“民族艺术”到“世界艺术”的跨越。

编者后记

Editor's Afterword

纵观戏曲的发展,从数百年的艺术积淀到当下的多元探索,这展现出传统文化的深厚底蕴,也映照出社会生活的变迁与人们精神世界的诉求。无论是从现实题材中寻找共鸣,还是在跨界融合中激发新意,抑或通过科技赋能拓宽传播渠道,戏曲始终展现出与时代共振的能力。它并不是被封存的遗产,而是一种不断生长的文化力量。在这种延续与革新的张力中,戏曲的发展正逐渐呈现出新的图景:更贴近当代人情感经验的故事表达,更具包容性的艺术形态,以及更广阔的国际传播平台,都在不断塑造它的文化影响力。随着更多年轻群体的加入和多领域资源的汇聚,戏曲将在传承与创新的互动中持续焕发生机,书写属于这一时代的艺术篇章。