故宫院刊|徐海峰:紫禁城考古——以故宫造办处遗址为例

紫禁城考古即在明清两代国都宫城内开展的考古工作,这是其基本的时空属性。事实上,明代前期皇城与宫城并无实质上的区分,凤阳中都城、南京宫城与禁垣统归为皇城。中都城罢建后,洪武朝改建南京宫城,将内城改建为外禁垣,在外禁垣与宫城之间又增建一道禁垣,并开“上门”增设门官。永乐朝肇建北京宫殿时,沿用凤阳、南京之制。弘治朝所修《大明会典》中始有“内皇城”(宫城)和“外皇城”(外禁垣)之分;万历朝重修《大明会典》中方有“紫禁城”之名指代宫城,“皇城”之名指代外禁垣的含义,此亦可看作宫城与皇城的正式区分,也即自明晚期起“紫禁城”之名才被固定地赋予宫城的指代。皇城作为宫城外围的延伸拓展空间,除拱卫宫城之外,其服务于宫廷的配置、离宫别殿、国家礼制性建筑等,均是宫城功能、礼仪的有效扩展和补充,其与宫城一并构成了都城空间上的核心。因此,紫禁城考古就基本空间格局而言,还应包括与之密切关联的皇城,即皇城内的格局、功能、配置也应属考古之对象。此外,作为中国古代宫城之最高典范,紫禁城考古空间的外延还应涵盖与宫廷关联之行宫、苑囿、陵寝及御用(官式)手工业生产遗存等。从时间属性上看,元明清三代都城格局之因袭演变是其主要的年代范围。

在上述时空框架和元明清宫城相沿之格局下,从遗存形制、结构和特征看,紫禁城考古遗存的性质属古今重叠型建筑类遗存,属建筑考古的范畴,故古今重叠型建筑考古的理念与方法是其基本依循;从文化遗产保护角度看,由于紫禁城作为世界上保存最完整的古代木构建筑群,原真性、完整性、系统性的保护是其根本。基于此,在实践中,我们逐步摸索出紫禁城考古的理念、方法与手段,概括起来就是“最小干预、微创发掘、见面即停、拼缀复原”。

“最小干预”是基于文物保护的核心原则,真实完整的保护是所有考古工作的前提;“微创发掘”是基于层叠型遗存的属性,以最小的遗迹单位获取尽可能多的信息;“见面即停”是基于遗存格局的完整性原则,最大程度留存不同时期的各类遗迹,呈现其原真性;“拼缀复原”是基于建筑考古复原理念,将碎片化的古代遗痕逐步“拼图式”复原其平面格局。

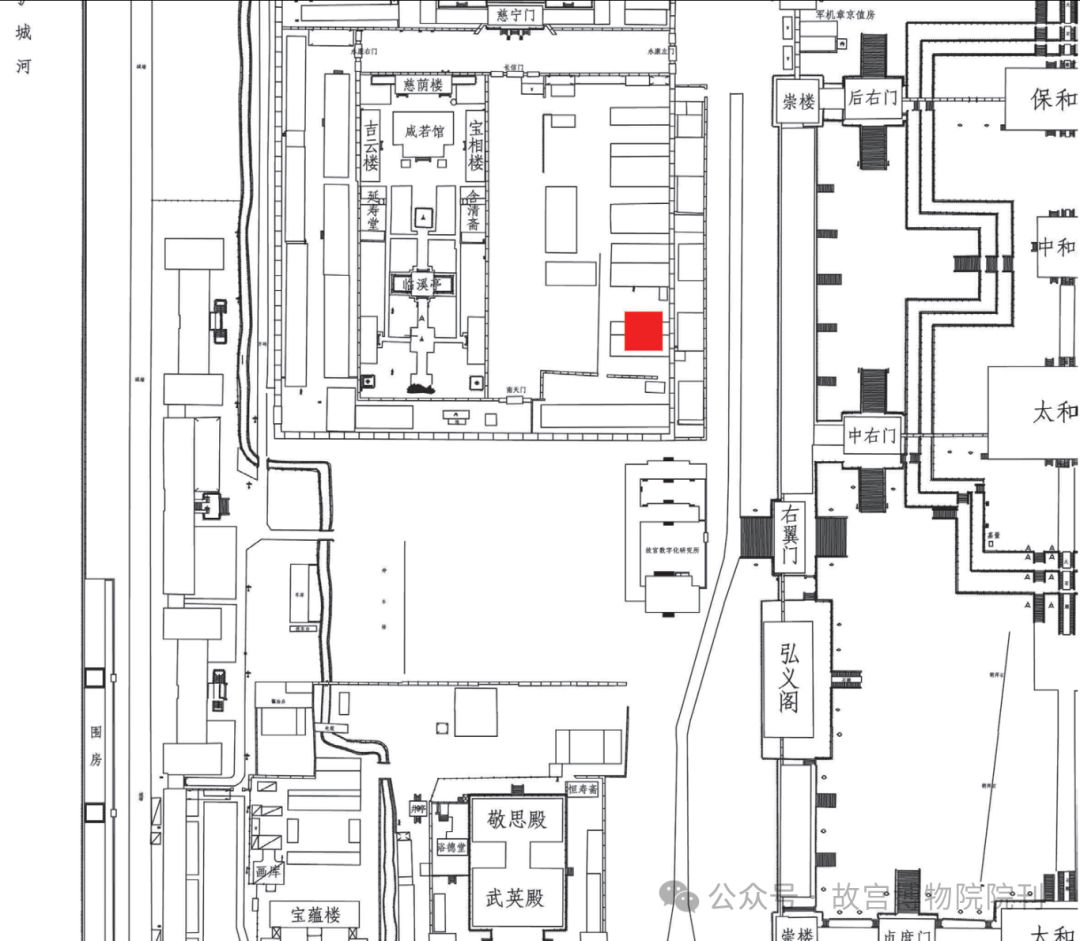

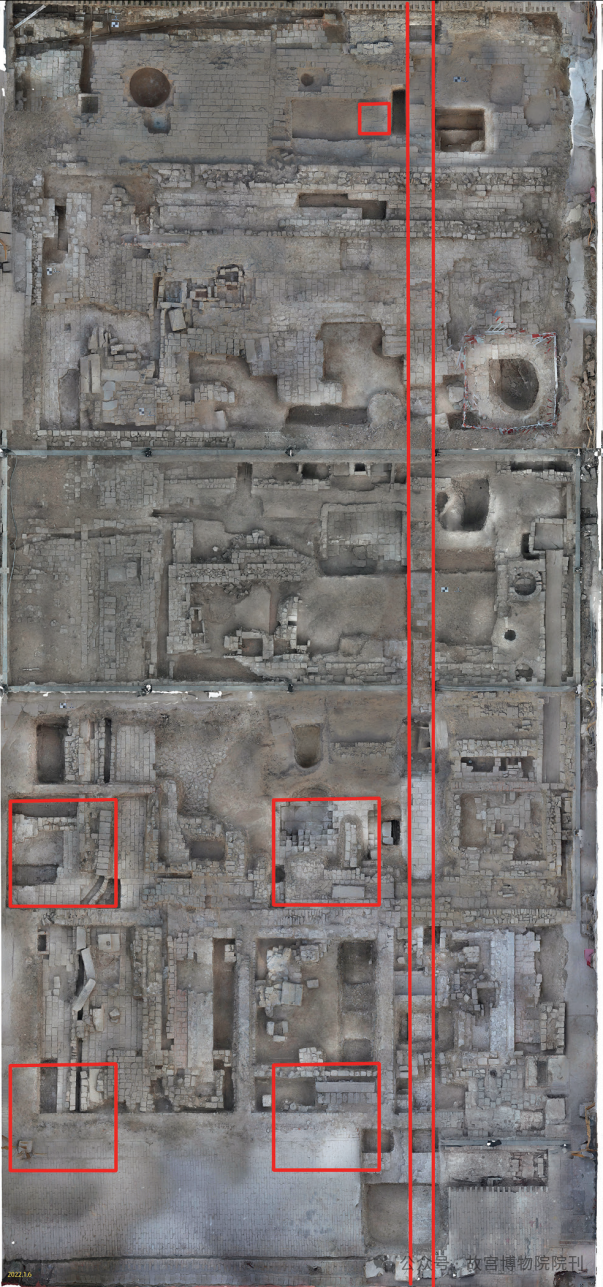

故宫造办处遗址考古是近年来紫禁城考古最重要的一次实践,是紫禁城考古理念与方法进一步完善与提升的“实验场”。迄今发现有元代夯土类遗存、明代早期建筑基础、明代晚期建筑遗存及清代小型建筑遗迹等〔图一〕。

图一 发掘区位置示意及正射影像图

在发掘区内共发现三处夯土类遗迹:其中两处为夯土铺砖交替夯筑层,即一层沙质黄黏土一层铺砖交替夯筑,该层被明代早期碎砖夯层所叠压。铺砖层以大小不一的砖块平铺,部分砖为粗疏沟纹砖,与故宫隆宗门以西地点发现的元代夯土铺砖交替夯层结构相同,也与金中都端礼门遗址发现的夯土铺砖层相类似〔图二:1-3〕。结合层位关系,推断其相对年代属于元代。另一处为夯土夹白灰夯层,该层大部被清代灰坑所破坏,并被明代早期夯土层和元代遗物堆积层打破,现只残存一窄条,为黄黏土夹一薄层石片并掺杂白灰交替夯层,从其结构及性状观察,或为建筑基槽内之夯层。根据层位关系判断应属元代,此为紫禁城内发现的一类新型夯土〔图二:4〕。

图二 金元时期夯土类遗迹

图二:1 夯土铺砖交替夯层之铺砖层

图二:2 夯土铺砖交替夯层断面

图二:3 夯土夹白灰夯层

图二:4 金中都端礼门遗址夯土铺砖夯层

作者摄

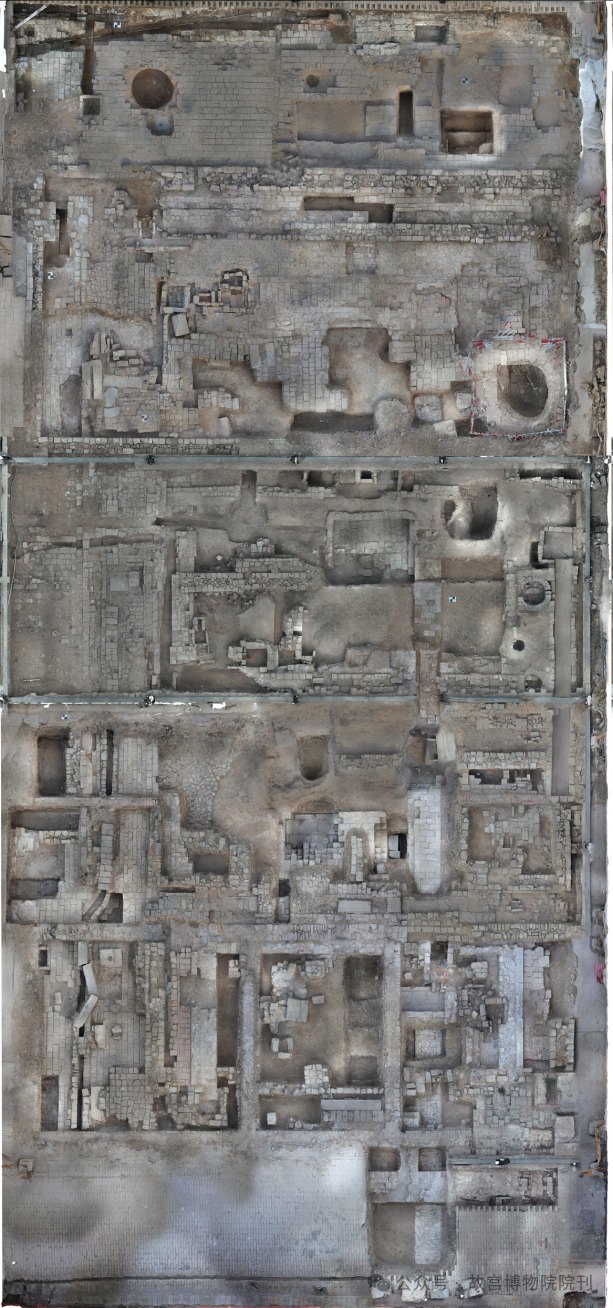

此外,还发现一处元代遗物堆积层,位于发掘区北部偏东处打破元代夯土层、明晚期垫层砖遗迹的清代灰坑上部,填埋有较多的建筑构件如砖、灰瓦残片及瓷器、动物骨骼等,杂乱无序。根据瓷器特征判断,为清代造办处生产活动时期回填的弃物坑。在该坑底部距现地表深约2.5米处,发现一处遗物集中的堆积层,出土大量建筑构件残件、碎石板等,且遗物堆积层向南北延伸出清代灰坑范围之外,或为遗物埋藏坑〔图三〕。

图三 元代琉璃建筑构件出土现状

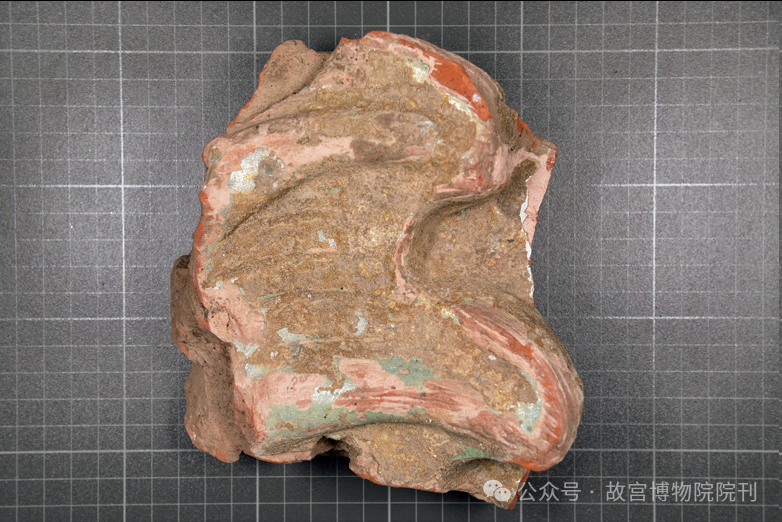

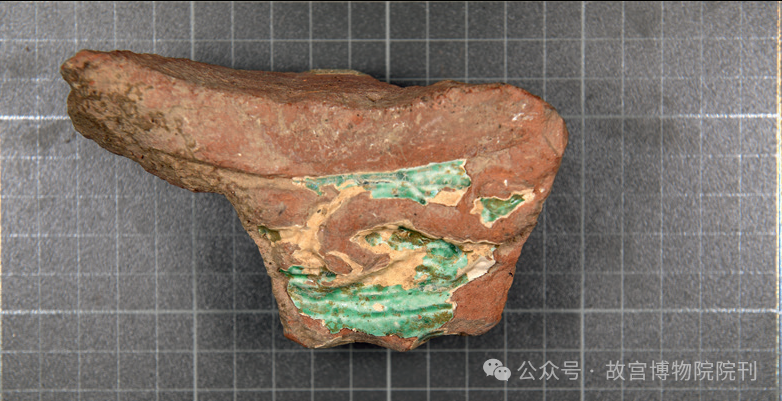

出土的建筑构件有以下几类:绿琉璃脊兽和角兽残件、鸱吻部位残片、绿琉璃勾头(瓦当)、绿琉璃龙纹滴水等,均为橙红色陶胎、低温铅绿釉,且釉层剥落严重〔图四:1-3〕;还出土数块模印花纹砖残件,纹饰有龙纹、卷草纹、花卉纹等〔图四:4〕。从这些建筑构件上龙纹的形态及典型的“三爪”造型,结合元上都、元中都、元大都及紫禁城内等已发现的元代遗物特征来看,此堆积层遗物均属元代。

图四:1 造办处遗址出土建筑构件 之 绿釉龙纹瓦当

图四:2 造办处遗址出土建筑构件 之 鸱吻残件

图四:3 造办处遗址出土建筑构件 之 龙纹滴水

图四:4 造办处遗址出土建筑构件 之 龙纹砖

迄今在紫禁城内发现的元代遗存除造办处遗址外,还有隆宗门以西区域、西河沿遗址、清宫内务府旧址和神武门西北城墙区域出土的一批遗物。需要指出的是,部分元代遗物发现于明早期地层堆积中,是判断地层堆积年代上限的重要依据。遗物以瓷器和琉璃建筑构件为主,其中部分遗物具有较明显的金代风格,比如带穿孔绿釉龙纹瓦当、模印龙纹砖、沟纹砖等〔图五〕。

图五:1 造办处遗址出土龙纹砖

图五:2 金上京遗址出土龙纹砖

图五:3 金陵遗址出土绿釉龙纹瓦当

图五:4 金上京出土绿釉龙纹瓦当

如何认识紫禁城内发现的元代遗存?有必要先了解元大内格局。关于元大内格局的研究,目前为止主要是依据文献记载和考古勘探成果。从元大都考古队对现景山公园内外的勘探结果,结合对紫禁城内隆宗门以西至断虹桥一线的考古调查等来看,元大内中轴线即现明清紫禁城中轴线,二者存在承继关系;而从对东华门、西华门外及萧墙的调查和勘探来看,大致框定了元大内的位置和范围,结合文献记载又复原了大内格局和配置〔图六〕。

图六 元大内平面示意图

大内宫城为前后两组“工”字形宫殿建筑群。前殿为大明殿建筑群,后殿为延春阁建筑群,二者之间为连通东、西华门的横街。《南村辍耕录》对两组宫殿建筑群的配置记载详备,学者据此复原了其平面布局。两组建筑群均为由周庑围绕形成的南北长矩形宫殿院落,中部为宫殿,四面设门,四隅建角楼。其中记载大明殿建筑群有“周庑一百二十间”,但有学者从大明殿的规模及其四面的殿门、文楼、武楼等与延春阁周庑比较,判断一百二十间难以占满整个庭院,推算或为二百二十间之误。关于大明殿址,赵正之依据文献,结合元大都考古队在景山公园的勘探,推定大明殿址约在今紫禁城乾清宫附近,延春阁址约在今景山公园之南。以此为参照,隆宗门以西地点和造办处一带,则大体位于元宫城内之西南区域,也即大明殿之西南,发现的夯土类遗迹应是西侧周庑建筑基础,其中夯土夹白灰夯层或为建筑基槽内夯土垫层。而元代遗物堆积层,从其埋藏特点和遗物特征来看,应是拆毁元宫城就地掩埋消纳建筑构件的行为所致。关于何时“毁元宫城”?从文献所记“封其府库及图籍宝物等又封故宫殿门,令指挥张焕以兵千人守之”, “北平元之宫室完备,就之可省民力者”,“上览之,令依元旧皇城基改造王府”,以及洪武九年(1376)燕王致表兄李文忠的信函,“燕王今遣承奉吴祥赉手书致表兄曹国公:为营造事,所有宫殿相度,可存者存,若无用者拆去,须要停当”。表明洪武时期元宫城被保护而并未全部拆毁,或部分拆除。又从《明太宗实录》的记载:“作西宫。初,上至北京,仍御旧宫,及是撤而新之,乃命工部作西宫为视朝之所”,说明元宫城被毁当在拆燕王府旧宫建北京宫殿之际。因此,该批元代遗物即是永乐时期肇建紫禁城宫殿时拆毁元宫城之遗构。

紫禁城造办处遗址多见带穿孔的绿釉龙纹瓦当,还发现有孔雀蓝釉构件残片〔图七〕,另发现一件黄绿孔雀蓝三色釉琉璃构件残片,其共同特征是胎釉之间施一层白色化妆土,而元中都、元大都常见的黄绿双色釉琉璃瓦件较少。从形制纹饰看,带穿孔绿釉龙纹瓦当与金上京、北京金陵出土的同类遗构相近,反映了对金元琉璃形制的传承;从工艺原料看,故宫博物院文保专家曾对故宫院内采集的孔雀蓝釉、孔雀蓝绿、黄绿釉琉璃建筑构件及北京公主坟窑址出土孔雀绿釉、元上都孔雀蓝釉瓦件胎体、化妆土、釉进行过科技检测、分析和比对,结果显示:胎体成分与故宫明清琉璃瓦胎体明显不同,化妆土则与磁州窑白瓷和辽三彩的化妆土相似,釉料亦属同一体系。即,故宫孔雀蓝釉与公主坟窑址、元上都孔雀蓝釉成分一致,只是具体成分比重有所差异。公主坟窑址一般被认为是《元史》所记元大都“四窑场”之一,因此,该类产品的出现说明元大都窑厂具备了此种生产技术。造办处遗址出土的这批金元时期琉璃构件,对于研究中国古代官式建筑琉璃技艺具有重要的学术意义。其成熟的造型、稳定的胎体、多种釉色等,为明代琉璃技术的大发展奠定了基础。

图七:1 紫禁城内出土元代琉璃建筑构件 之 黄绿釉琉璃套兽残件

图七:2 紫禁城内出土元代琉璃建筑构件 之 造办处遗址出土孔雀蓝釉瓦残件

图七:3 紫禁城内出土元代琉璃建筑构件 之 故宫西河沿遗址出土孔雀蓝釉筒瓦

造办处遗址出土的瓷器,几乎涵盖元代瓷器的主要窑系及品种,反映了元代宫廷用瓷的多样化。其中以磁州窑系产品为大宗,景德镇青花瓷器只占极少部分,与元大都城内后英房、西绦胡同等居址出土瓷器情形类似,这说明地处腹里地区的磁州窑,因运输的经济便捷,客观上促成其产品更多地进入宫廷。

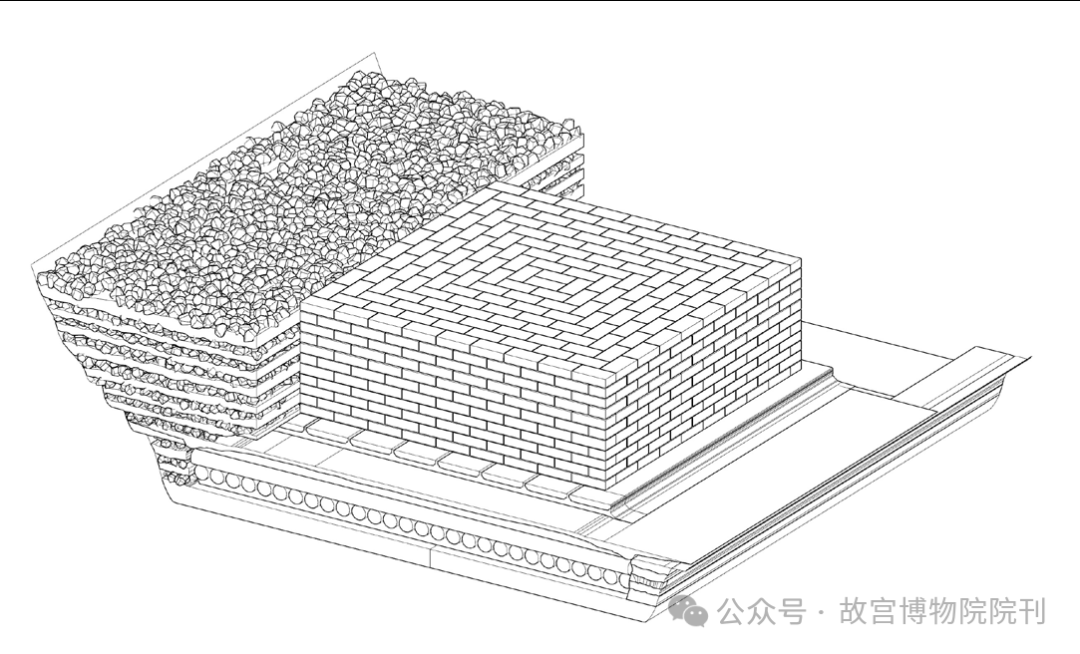

在发掘区南部偏东处距现地表深1.7米发现四座砖砌大型磉墩,为南北向两列、东西向两排等距分布,各磉墩中心点间距均为11米,体量一致,结构相同,开口于同一层位。其中东北角磉墩在早年曾被扒拆并被晚期灰坑打破,暴露出内部结构。该磉墩整体形制为方柱体,平面边长为南北4.45米、东西4.4米,现残存12层砖,残高1.6米。磉墩通体系用大城砖以“步步锦”方式砌筑,以白灰勾抹砖缝,砖层底部为数块石板错缝平铺之承台,承台四边皆宽出砖砌体。在承台东部边缘向下解剖,发现有数根横纵排木叠砌的筏式桩基,向东宽出承台边缘,桩基之下为碎砖垫层。承台之上、砖砌磉墩体四周为通缝相接的黄黏土碎砖交替夯层,即拦土。同时,在对磉墩体以北进行重点解剖时发现了基槽。解剖部位是基槽北壁,以承台为界,承台之上基槽壁呈阶梯式,承台之下为直壁,即基槽上部整体形制为斗形,下部为筒形,此为槽中开槽结构。由此可推测其营建次序为:先开挖斗形基槽,至承台深度再开挖直壁筒形基槽;在此基槽底部先平铺一层碎砖层,再于碎砖层之上叠砌横纵木桩形成“衬石枋”;“衬石枋”之上平铺一层石板形成承台;承台面留出四边,中部以大城砖呈“步步锦”方式砌筑磉墩主体,砖缝间以白灰填实抹平;磉墩体四围夯打黄黏土与碎砖交替夯层,与其以通缝相接形成一个完整的承重基础〔图八〕。此类磉墩的尺度与明中都西华门城台发现的磉墩接近。在明中都西华门城台夯土面发现三行八列共24座砖砌磉墩,其中四隅四个磉墩的平面尺寸(南北宽4.65-5.1米)明显大于中间列磉墩,约略是其尺寸(南北宽2.2-2.7米)的一倍,根据磉墩平面尺寸及排布,推断四隅为连四式磉墩。造办处遗址发现的此类礅墩体量,结合西邻慈宁宫花园以东遗址发现的磉墩体量(2.44米见方),推测也应为连四式磉墩。

图八:1 造办处遗址东北角磉墩平面

图八:2 造办处遗址东南角磉墩局部剖面

图八:3 造办处遗址磉墩复原示意图

在东边两座磉墩东侧1.15米处还发现一道南北向砖砌墙基,与现磉墩砖层顶面齐平,宽1.1米,现余两层砖,上下平错叠砌,上层为“一顺一丁”平砌,东侧边缘为牙子形式;下层出露的砖面多为残砖,对缝平砌糙边,墙基向南北延伸。墙基和磉墩之间也为致密坚硬的黄黏土碎砖交替夯层。

西边两座磉墩被明晚期垫层砖面直接叠压。根据慈宁宫花园以东、长信门西北、东南角楼等处发现的类似磉墩及桩基结构、砌筑技术及交替夯土层内出土的遗物特征,此类磉墩构成的基础为紫禁城内典型的明代早期大型建筑基础,且磉墩东侧的墙基应为大型建筑台明之基础。结合以往的发现,目前在紫禁城内发现了两类大型磉墩,一类是造办处遗址发现的斗形槽中槽,磉墩“衬石枋”底部直接铺垫碎砖层,未见地钉;一类是在慈宁宫花园以东遗址、长信门西北地点等发现的斗形基槽,底部埋设地钉,地钉之上铺设“衬石枋”。两类磉墩皆属结构规整的大型磉墩,是中国古代建筑最高等级最成熟技术磉墩的实例。

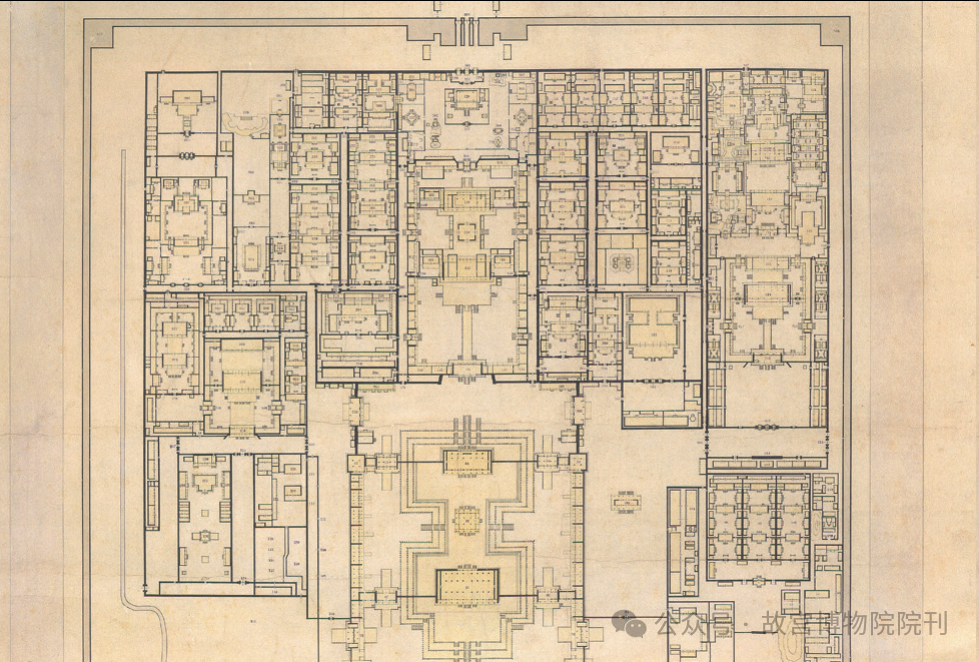

造办处遗址四座磉墩,从平面布局看为方形建筑基础,且开间较大,应为方殿类或角楼(崇楼)建筑〔图九〕。此区域以西相距不足40米即为慈宁宫花园以东遗址,该遗址发现有东西一列四座形制体量一致的大型磉墩,根据其所处空间位置、时代属性,推测应为明代大善殿建筑基础。大善殿乃宫中佛教建筑,又名大善佛殿,北京宫城大善殿是仿南京大善殿而建。关于其始建年代、功能和在宫中地位,首见于杨荣和金幼孜贺北京宫殿告成之《皇都大一统赋》中:“华盖屹立乎中央,奉天端拱乎南面。其北则有坤宁之域,乾清之宫⋯⋯若夫乾清之前,门列先后,日精月华之对峙,景运隆宗之并构。谨身翼乎其前,仁寿屹乎其右。又有奉先之祠,大善之殿。”“奉天屹乎其前,谨身俨乎其后。惟华盖之在中,竦摩空之伟构。文华翼其在左,武英峙其在右。乾清并耀于坤宁,大善齐辉于仁寿。”另可见如清人汪师韩《谈书录·释道方术》所记,“明永乐中,建大善殿,以金银塑佛像百六十九座于梁上,备诸淫亵状”,“大善殿成于永乐中”。从上述辞赋及文献可知,明永乐时期紫禁城内廷外西路建筑主要格局为:仁寿宫位列乾清宫之右,大善殿位居其南,并与宫中祭祖之奉先殿并列,且大善殿、仁寿宫与乾清宫、坤宁宫地位相当。而据文献记载及嘉靖时期礼部尚书夏言所见,“殿内有金银铸像,巨细不下千百,且多夷鬼淫亵之状”,“诸几案之上,及悬庋梁拱之间,与夫金函玉匣之所藏贮者,为物尚多,不可识辩。问之守者,具云是为佛头,是为佛骨,是为佛牙⋯⋯计不下千百斤”。由此可见,大善殿是宫中存有级别最高、数量最多藏传佛教“法物”之佛教殿堂。慈宁宫花园以东遗址发现的大型磉墩,从其层位关系、结构和夯层中包含物推断属明早期遗存,因此,结合文献史料,大善殿是明永乐时期建造的一组大型宫殿群。

图九 明早期大型磉墩平面位置图 (上为北)

嘉靖朝,由于明世宗信奉道教而排斥佛教,大善殿撤改为慈宁宫用地。从大善殿的地位和功能推测应为正殿配以周垣的大型宫殿院落。造办处遗址发现的方殿,位于其院落东南隅,依宫殿建筑对称布局原则,院落西南隅也应有一座方殿,此布局不见于明早期大型宫殿院落,究其渊源、内涵尚待进一步考古工作。

在发掘区的东区中北部发现了较大面积的错缝平铺城砖面,砖层表面及砖层下均有白灰垫层,该垫层致密坚硬,其下还铺垫较纯净的黄土或灰土垫层。经建筑学精细测绘辨识,发现了一组建筑遗迹,有砖砌磉墩、拦土墙、方砖地面、院墙等,磉墩多为半砖及砖块砌筑,平面边长1米有余,现留有三层〔图十:1〕,其中东西南北四边磉墩间发现有平面窄于其边宽之拦土墙一周,磉墩平面布局为东西4排、南北9列(南端延伸出发掘区外),故推测应为面阔九间、进深三间坐东朝西的排房建筑。在其四周檐磉外围还发现有台明基础,北山台基外侧发现有方砖铺设的地面,地面北部则发现一道东西向的院墙,尚残存四层砖,系用大城砖错缝平砌,其中一块砖侧边模印有“嘉靖十三年(1534)秋季窑户□□”阳文铭文〔图十:2〕,为判定该建筑年代提供了直接依据。另从层位关系观察,并结合局部解剖,发现磉墩底部、砖铺地面下及墙基叠压(部分区域打破)明早期黄黏土碎砖交替夯层,而其上部又被清代遗存所叠压,因此,该建筑相对年代属明晚期,不早于嘉靖十三年(1534)。除嘉靖款铭文砖外,还发现有万历年款铭文砖〔图十:3〕。结合慈宁宫花园以东遗址、隆宗门以西区域的发现,分布较广的砖铺地面也不早于明嘉靖时期,从以往紫禁城考古发现看,在慈宁宫花园以东、造办处东南、隆宗门以西区域均有分布。关于自隆宗门外向南区域明晚期建筑配置,刘若愚《酌中志》中有较为明确的记载:“自隆宗门外向东者,曰司礼监经厂直房。日用纸札书箱皆贮于此,候御前取讨。过慈宁宫,外层向东小门之南,曰北司房,即文书房也。再南曰司礼监管掌处,即两班四拨写字所居也。⋯⋯再南,曰南司房,即监官典簿直房也。隆宗门外朝西者,亦监官典簿直房也。有井存焉。再南,则宝宁门。门外偏西大殿,曰仁智殿,俗所谓‘白虎殿’也。凡大行帝后梓宫灵位,在此停供。”此段记述以隆宗门为基点,由北至南分别描述门外朝东、朝西建置,为复原此区域平面图提供了重要依据。侯仁之复原天启七年(1627)紫禁城平面图中,将此区域标示为司礼监经厂直房。在隆宗门外以西发现的明晚期地面遗迹,一直延伸至慈宁门外及慈宁宫花园以东一带,在现造办处旧址院落南围墙以东还发现了明代宝宁门遗迹,而此次又发现一处排房建筑,根据其结构和布局,或为北司房、司礼监管掌处对应建筑。

图十:1 造办处遗址明代晚期建筑磉墩

图十:2 造办处遗址“嘉靖十三年”铭文砖

图十:3 造办处遗址部分明晚期铭文砖拓片

清宫造办处旧址位于紫禁城外朝西路武英殿以北、右翼门以西、慈宁宫东南、慈宁宫花园以东区域,东邻冰窖,南临内务府旧址。现分为南、北两区,北区为办公区,南区为通道,占地总面积6700余平方米。发掘区位于北区东南部,清除现地表后即暴露清代建筑遗迹,根据遗存层位关系,可分为早晚两期房址。

早期房址,发现于发掘区东南部。从整体布局看为坐北朝南,现发现有墙址、磉墩、散水等遗迹。墙址保存较好的是东西山墙及散水。山墙为平地起筑,在明晚期砖铺地面上铺垫一层灰土,然后砌筑墙体,残存二层,大致为一顺一丁垒砌,墙芯填充碎砖块和白灰;散水为“一顺出式”,边缘为齐整的牙子砖;磉墩平面呈长方形,由整砖与半砖平砌,多处残缺,从形制判断应为连二式,基于其平面布局推测应为东西4列、南北2排,即面阔三间、进深一间结构,房内面积130余平方米〔图十一〕。

图十一 清早期房址西山墙散水及晚期房址西山墙 (上为北)

晚期房址表明其是在早期房址的基础上扩建增筑而成,总体布局为前檐墙北缩,东、西山墙向外扩,后檐墙与早期后檐墙基本重合并分别向东、向西延长。在早期房址西、北、东三面磉墩大致对应位置,发现有平移外扩的独立小型方形砖砌磉墩残迹,由整砖、半砖、砖块大致呈“套方”式砌筑,且与墙基相连,可分辨出东西6列、南北2行排布,故为面阔五间、进深两间的结构。在明间前檐处发现有踏道之燕窝石,其东端被晚期墙基阻断而残缺;西端发现有凿成的方形浅槽,也即“燕窝”,由此推断其为垂带踏道式结构;踏道外缘为“一顺出”散水及牙子砖〔图十二〕。

图十二 晚期房址 (燕窝石) 及散水

在此处房址以北还发现两排房址,主要遗迹为与墙基连为一体的小型砖砌磉墩,形制布局、体量均相近,但保存现状极差,多处缺失。三排房址总体布局紧凑,皆坐北朝南,面阔进深、南北排间距基本一致。

在南部晚期房址以西与其同一层位发现一道整体呈南北走向的暗渠式排水沟,南部和中部房址间有拐折。水沟底部和两侧均用残砖砌筑,盖板则用旧有石构件改制而成,沟底为白灰硬面。从与建筑基址的关系来看,应为晚期房址院落外的主排水沟〔图十三〕。

图十三 晚期房址院落外西内侧排水沟 (上为北)

南部晚期房址后檐墙东部内侧还发现一座砖砌的小型残灶,在紧贴后墙的室内地面下砌筑,南北向,由操作间、灶门、灶膛、灶室、烟道组成。操作间位于北部,为两壁砖砌、底部铺砖的长方形池;灶门为方形,由整砖垒砌;灶膛、灶室平面呈椭圆形,由半砖砌筑,灶膛内填充大量灰渣;灶室底部有横置的铁炉条;灶膛南端为大城砖砌筑的烟道,底面为斜坡式〔图十四〕。从形制推断应与手工生产活动有关。

图十四 晚期房址残灶

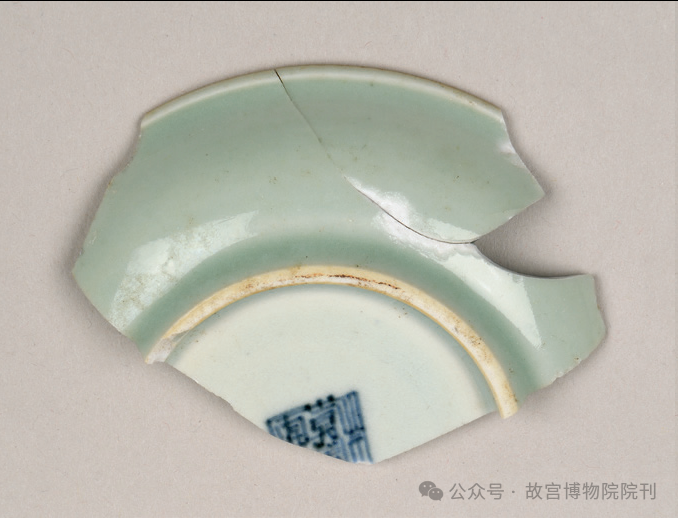

房址废弃后,近现代又在原址进行过施工及动土,故该区域出土遗物屡经扰动,不同时期遗物混杂。出土遗物以瓷器为主,另有少量建筑构件。瓷器皆为景德镇民窑产品,可辨年代的有清康熙至雍正时期青花篮纹碗、青花菊花纹碗、豇豆红釉盘、青花缠枝牡丹纹碗、祭蓝釉碗、白釉黑彩寿字纹碗、青花凤尾纹盘、青花五蝠捧寿盘残件等〔图十五:1-2〕;清乾隆至嘉庆时期青花缠枝牡丹纹碗、豆青釉碗〔图十五:3-4〕;道光时期粉彩碗残件等。建筑构件有黄琉璃勾头残件、泥质布纹灰陶瓦残片等。另在灶膛内出土较多碎玻璃片、青花瓷碗(盅)、陶器(缸)、铜质钟表配件、铁器、木炭、动物骨骼等遗物。从出土的铜质钟表配件中可分辨出钟表机芯和西洋人物剪影碎片等,从青花瓷器风格看,属清中晚期景德镇民窑产品。

图十五:1 清早中期瓷器残件 之 青花篮纹碗

图十五:2 清早中期瓷器残件 之 青花菊花纹碗

图十五:3 清早中期瓷器残件 之 青花缠枝牡丹纹碗

图十五:4 清早中期瓷器残件 之 豆青釉盘

上层建筑遗迹直接叠压下层遗迹,而下层遗迹又叠压打破明代后期遗迹,根据层位关系,结合此区域出土的遗物特征,并参考《乾隆京城全图》,可判断早晚两期建筑遗存分属清早期,不晚于康熙时期;清前期至中后期,也即康熙朝及其后造办处时期。

从建筑遗迹形制结构看,此类建筑开间和进深均狭小,建筑基础做法简单,未使用灰土,仅见砖砌磉墩及拦土墙,大多无独立磉礅,台基亦不明显,部分建筑周围发现有“一顺出”散水,有的建筑基础打破下部垫砖层,另外一部分则利用晚期废弃堆积作为垫层砌筑基础,因此,此类建筑之间存在不同时期增筑、改建的情况。结合房址周边地层中填埋的大量布纹灰陶瓦残片,推测此类建筑形制应为小型硬山布瓦顶建筑。此外,房址内外发现有小型灶遗迹,并在附近发现多个垃圾填埋坑,伴出大量动物骨骼、民窑陶瓷器、碎砖瓦等遗物,一定程度反映了此区域当时较频繁、较长期的生产生活活动。

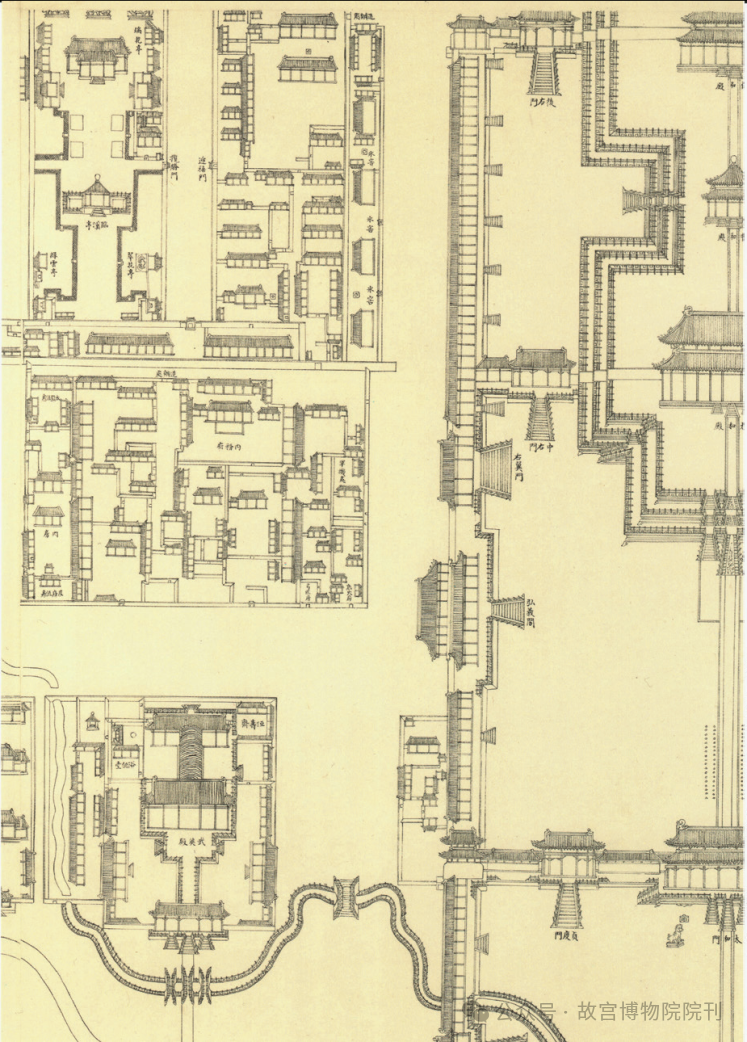

历史上,清宫造办处有武英殿造办处、养心殿造办处、内务府造办处等不同发展阶段,综合文献记载和发掘区位置,本次发掘揭露的作坊遗存当涵盖养心殿造办处和内务府造办处时期,也即通常意义上的清宫造办处。关于其建置,《日下旧闻考》《清会典》等均有明确记载,康熙三十年(1691)迁养心殿部分匠作于慈宁宫茶饭房做造办处,康熙四十七年(1708)完成全部转移,雍正元年(1723)立库房设管理人员,雍正五年(1727)下达“内庭恭造之式”为宫廷技艺标准,乾隆十三年(1748)设立督催房和查核房,造办处建制更加完善,乾隆二十年(1755)又将三十余作归并为五大作,至此奠定清宫造办处作坊门类基础,造办处也进入发展鼎盛期。其后发展逐步进入衰退期,直至1924年末代皇帝溥仪出宫,存续长达230余年。造办处作坊计有作、处、厂、馆、房等命名,作为内廷最大的制造机构,作坊峰值达60余个。关于造办处作坊平面布局,《乾隆京城全图》有标示,从中可看出造办处东南部区域主要为坐北朝南多重院落布局,且绘制为面阔五间的小式硬山建筑〔图十六:1〕。崇庆皇太后《万寿图》卷也佐证了小式硬山灰瓦顶形制〔图十六:2〕。另文献中也提到,乾隆元年(1736)造办处首领等奏称,欲在炮枪处院内添盖正房几间作为库房,珐琅作也欲添盖正房三间造做活计。管事内大臣一并批复,炮枪处院内盖布瓦正房三间、西厢房三间,珐琅作盖布瓦正房三间和木作盖板房纸样一张。结合造办处遗址出土的较多泥质灰陶布纹瓦残件,故推断作坊房屋主要为布瓦灰顶样式。

图十六:1 造办处旧址图像 之 《乾隆京城全图》(局部)

图十六:2 造办处旧址图像 之 清佚名《万寿图》卷之“兰殿延禧”

本次建筑遗迹的发现,基本印证了《乾隆京城全图》绘制的可靠性和资料性。发现的从清早期至清晚期建筑的扩建、增筑和沿用现象,则进一步扩充和完善了文献及舆图的记载,为有清一代造办处建筑群功能、格局演变提供了实证材料。而在晚期房址范围内发现较多钟表元件,结合《紫禁城太庙社稷总平面图》对于造办处区域的标注〔图十六:3〕,推测该房址或与做钟处地域有关。

图十六:3 造办处旧址图像 之 《紫禁城太庙社稷总平面图》(局部)

此外,在部分遗迹中发现大量动物骨骼、民窑系生活类陶瓷器、棋子等娱乐用具,直观反映了造办处匠作艺人的生活场景。研究表明,清宫造办处工匠来源多样,工匠规模也极其庞大。有“旗匠”“南匠”“西洋人”和“招募匠”四类工匠,“雍乾两朝姓名见诸档案的工匠人数在468人上下”,至清末光绪朝时期亦有197人之多。因此,前述遗存是管窥匠人多元生活的重要实证,也是紫禁城考古探索宫廷社会的极具历史价值的材料。

造办处遗址是迄今紫禁城考古发现遗迹类型最多样、相对年代延续最长的遗址,为了解清代建筑遗址布局、形制及功能,了解明代早期宫殿建筑的格局、性质,正确认识和理解明代早期历史,探析元大内宫城与明清紫禁城因袭演变,提供了最新的考古材料,同时也是对紫禁城考古理念、方法与手段的一次全面实践和检验,对于当下及今后紫禁城考古、建筑考古、文物保护与科技检测等具有重要的推进、提升、借鉴意义。

一、考古揭示出造办处遗址地下遗存的层位关系及相对年代:清代晚期、早期作坊遗址-明代晚期房址及地面-明代早期建筑基础及房址-元代夹砖、夹白灰夯土层,此为紫禁城地下建筑遗存完整历时性演进轨迹,树立了判断紫禁城建筑遗存年代的标尺。发现的宫殿类、库房类、作坊类建筑基础磉墩、黄黏土碎砖交替夯层、黄黏土铺砖夯层、黄黏土夹白灰夯层、地面、台基、门道、墙基、排水沟及斗形基槽等,涵盖了紫禁城地下遗存的主要类型。因此,造办处遗址建筑遗存较为明确的时空属性,直接反映了紫禁城考古遗存的基本时空属性,此为认识、解读和阐释紫禁城建筑历史文化内涵、源流、价值等的基础,也是构建紫禁城建筑史体系不可或缺的材料,同时,也为认识宋代以来宫城基础做法提供了重要实证。

二、紫禁城独具的历史文化价值,文化遗产保护的需要,重叠型建筑遗存的属性,决定了紫禁城考古的理念与方法。

紫禁城是中国古代宫城规制、思想、理念的集大成者和最高典范,其地下地上物质遗存、空间形态、层叠之历史信息等“原状”式遗产,是中华优秀传统文化的物化载体,是活化历史场景独一无二的样本;而考古遗存属重叠型建筑遗存性质,原真性、完整性、系统性的保护是其根本。因此,“保护为先、最小干预”是考古的前置条件。从造办处的考古实践看,并非传统意义上的考古发掘,去除表土层遗迹便呈现,更确切地说是基于文物保护的理念,采取建筑学的精准测绘,在测绘的点线面等规范要求下,科学认知遗存的形制结构、平面布局、空间形态,通过重点解剖把握遗存的时间尺度、相互关系、形成肌理等。从方法层面讲,或可称之为“测绘考古”,在反复测绘校正的同时,推进田野考古的精细化水平,从而获得详实、科学的遗存数据及信息。造办处遗址目前存留了元代至清晚期露头的全部遗迹,也即“见面即停”,最大程度地保存了建筑遗迹,但这只是完成了考古遗存平面横向性格局的发现;遗存的立体纵向性结构,特别是建筑遗存的营建次第、建筑沿革等,同样需要基于地层关系之到底(生土)式发掘,而采用的方法就是“关键部位解剖到底”,其核心是解剖部位的选择。比如造办处遗址充分利用了现代建筑活动形成的坑、沟和已有遗存被破坏处,重点解剖至生土,掌握遗存层位关系和相对年代,了解建筑始建、使用、改(增)建、废弃的“生命历程”;对于并无可利用的现成坑沟,则通盘考虑建筑遗存,以最小的发掘单元面积尽可能提取最大量的考古信息,也即“微创发掘”。在造办处遗址,通过“重点解剖”和“微创发掘”获得了建筑遗存共时性与历时性演进的横纵截面。而通过不同区域的这种“解剖”和“发掘”,逐步“拼图式”绘就紫禁城元明清建筑遗存的时空格局,从而为多学科、多视角研究和阐释紫禁城建筑历史文化价值,实施科学有效文化遗产保护等提供可靠依据。

三、建筑考古是建筑史学与考古学交叉融合的一门学科,是以建筑类实物资料,包括地下地上建筑类遗存,以发现并复原研究建筑形制结构、时代特征、价值属性、营造活动、历史变迁及社会文化背景等为宗旨。紫禁城地上现存完整的木构建筑群,历600余年总体格局沿袭未变,但因自然、人为因素,建筑本体营建、毁殁、重建、改建、修复等从未间断,局部格局肌理的调整、功能配置的改变亦代有表现,故建筑叠加和积淀了厚重的历史文化信息,是建筑历史演进的“活化石”。而考古学对于遗存时空属性的有效揭示,还原了建筑遗存的历史情境,同时又注重建筑尺度、部件结构、材料机理、营建次第等的测绘、检验和分析。

由于紫禁城考古属历史考古晚段,决定了其与文献史学的紧密结合,以物论史,以史鉴物。一方面,考古为正确认识和究明元明清相关历史问题提供实证性材料,特别是关于明早期故宫内廷外西路建筑建置沿革,文献记载或语焉不详或阙如,考古便成为研究之不可或缺的手段。在此,需要将考古材料运用科学理论、多样方法、多重视角解读、分析、阐释,转化为可资参照和检验的具有内在逻辑的可靠史料。比如在造办处遗址中最常见的各类砖构遗存,是具有明确时空属性和性质结构的客观真实可信的材料,那么,它是何种建筑活动形成的?创建还是改建?沿用还是重建?何以如此形制、结构、布局工艺等,也即其文化属性,均需合理正确地回答和阐释才能使其成为有价值的建筑史料;另一方面,各类文献史学的研究成果,比如宫廷建置沿革、政治经济文化制度、典章礼仪、营缮生产生活等,也为发现、解读、探究考古遗存提供理论、方向和背景支撑。此外,图像、历史地图等资料也不可或缺,在造办处清代遗址的复原研究中,《万寿图》之图像、《乾隆京城全图》之地图等资料提供了重要参照。因此,将建筑史、建筑学、考古学有机融合,挖掘不同时期的建筑历史内涵,分析、复原建筑格局、营造、承袭、演变过程,阐释、提炼建筑遗存的历史、科学、艺术、文化、社会等多重价值,构建紫禁城考古的方法论体系,也是建筑考古的内在要求。

四、从科技考古角度看,紫禁城考古的对象以土、石、砖、木建筑类遗存为大宗,此类遗存关涉埋藏学、材料学、环境学、力学等自然学科,决定了紫禁城考古学科交叉的属性。在造办处遗址中发现的夯土基础、桩基、砖砌体及石构件等,对其物理性状、埋藏条件、力学原理、环境适应机理等的科学认知,是采取有效保护的前提。对桩基用料基于木材学的检测、分析,是溯源产地、材质、加工工艺的必要手段。同时,对于砖、石类无机质文物风化、腐蚀等化学、物理性能的分析、研判等更具有紧迫性,是关乎建筑考古材料真实性、完整性、科学性的必要条件。此外,对于紫禁城考古中常见的各个时期琉璃建筑构件、瓷器等遗物,还可基于类型学、文化因素分析法等阐释其历史源流、建筑规制、器用制度、艺术取向等方面,并结合科技手段的计量分析和数据支撑,以期实现其多重价值评判。

紫禁城考古在建筑考古学的体系下,以揭示紫禁城地下地上一体的建筑格局历史变迁过程、把握宫廷建筑动态的历史演变脉络为宗旨,为修缮保护永续紫禁城建筑群提供科学依据。作为国家意志、国家文化核心的物化载体都城之宫城,还应在北京城市考古的视野下,点线面结合,原状与现状关联,将建筑遗痕置于都城考古的要素配置中,个体与组群、局部与整体,不断完善北京城市考古的拼图,努力探索老城考古的思路与方法。

以考古实证材料逐步建立紫禁城宫廷建筑的史料体系,从建筑组群空间形态变迁,以及各个时期建筑扩建、改建、增筑之过程,系统把握建筑历史信息背后的皇权意志、规制思想、营造活动等多方面信息,追溯其承袭、革变、创制等思想渊源,探索由建筑技术到宫廷社会再到人的行为和意识的解读模式,复原建筑历史活动,也即紫禁城考古的“透城见人”,是紫禁城考古的发展方向。

附记:本文正射影像图、照片及复原示意图由吴伟、李纬文、吴闻达提供,谨致谢忱。