双身佛的起源与东方传播:艺术、史料的多重见证

两位贫士以微薄金币请画工造像,至诚之心感召出双身佛显灵异光芒,敦煌壁画三例与黑水城雕像遥相呼应,唐宋时期西域佛像源源东传,千年艺术流转见证信仰与匠心的不朽对话。

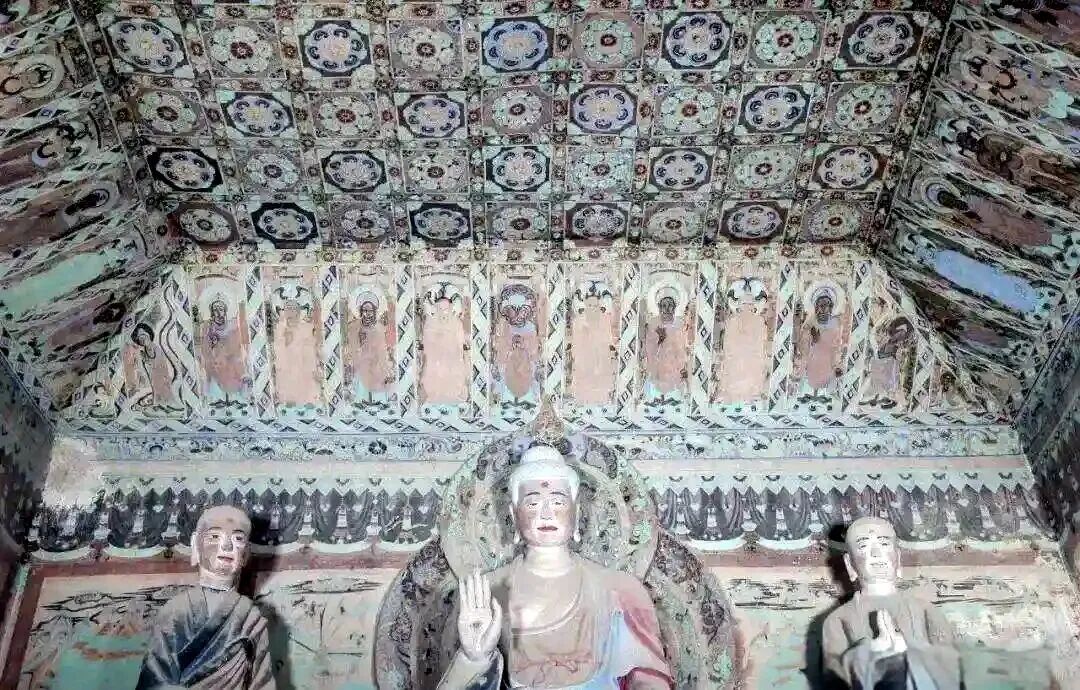

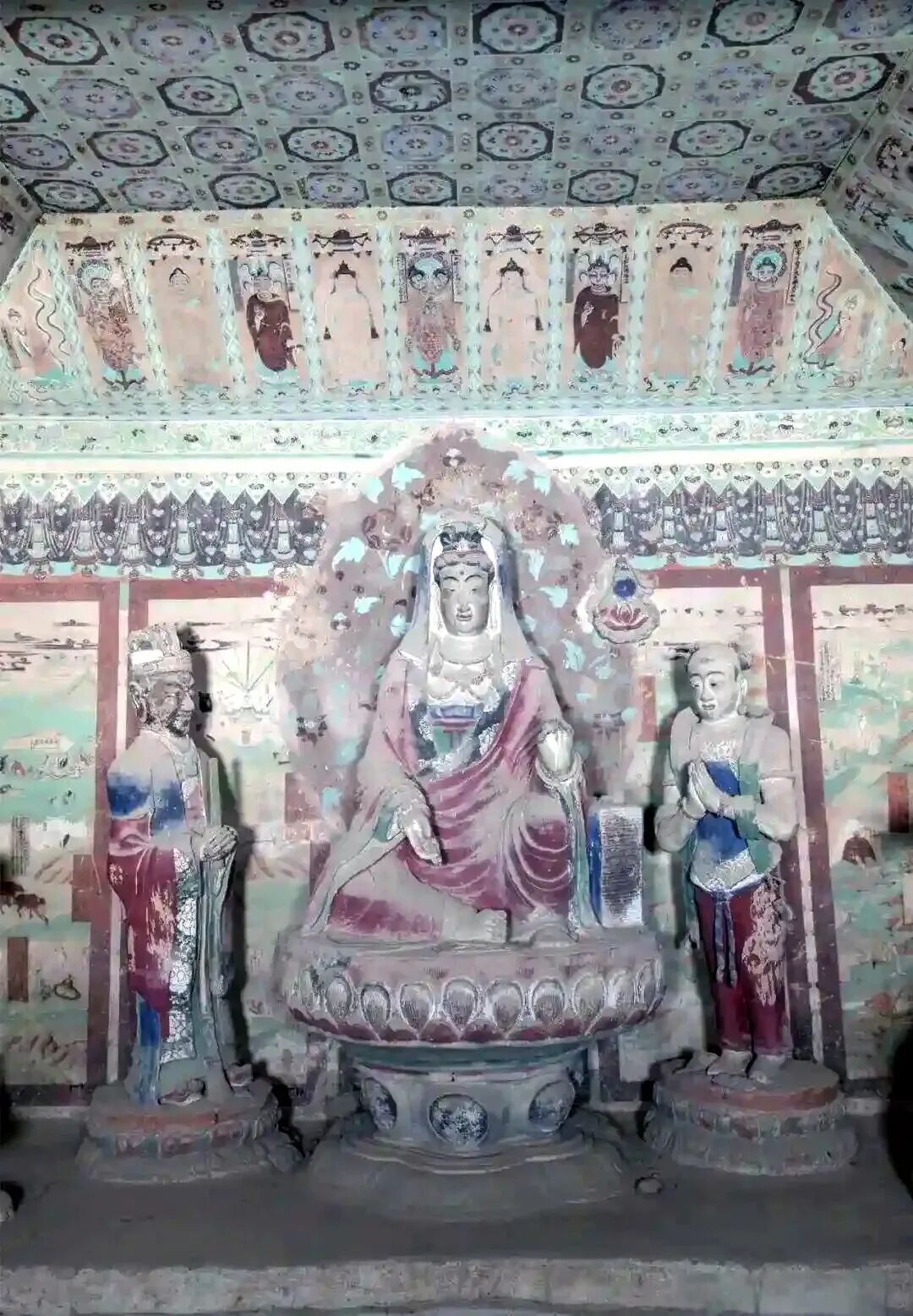

黑水城西夏双头瑞像

01、双身佛的起源和故事

◉玄奘与双身佛的故事

《大唐西域记》中记载,玄奘在寻访犍陀罗国首都布路沙布罗时,曾见到一座双身丈六佛像,它位于迦腻色迦大塔的石阶南面。这座佛像上半身分为两个,下半身则合为一体,别具一格。当地流传着一个关于这幅双身佛像的动人故事。最初,有两个贫士各自携带一枚金币,来到画工面前,希望能用这些钱来请画工为他们绘制佛像。画工被他们的至诚之心所感动,便答应了他们的请求。在同一天,这两位贫士都带着敬意来礼敬这幅佛像。画工则向他们展示了一幅共同绘制的双身佛像,并告诉他们,这就是他们所创作的佛像。两位贫士看到这一幕,心生敬畏。画工解释道,他们的捐赠毫厘不差,因此这幅佛像必定神异非凡。话音刚落,佛像便显现出灵异的光芒,分身交影,光相四溢。两位贫士见此情景,心悦诚服,欢喜不已。

◉双身佛的艺术流传

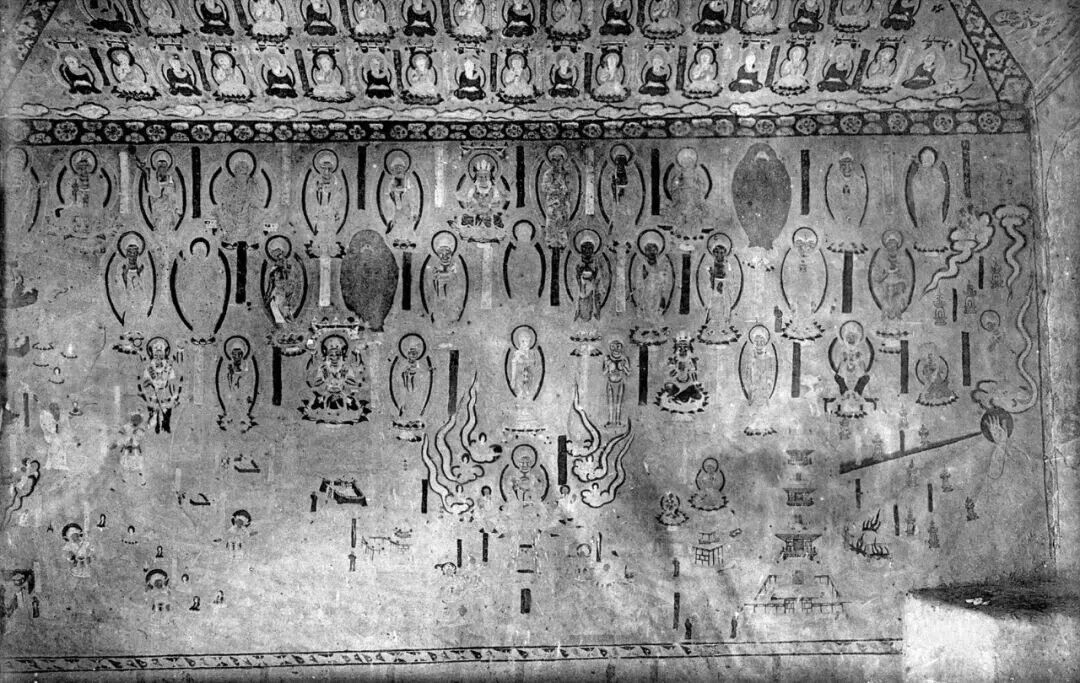

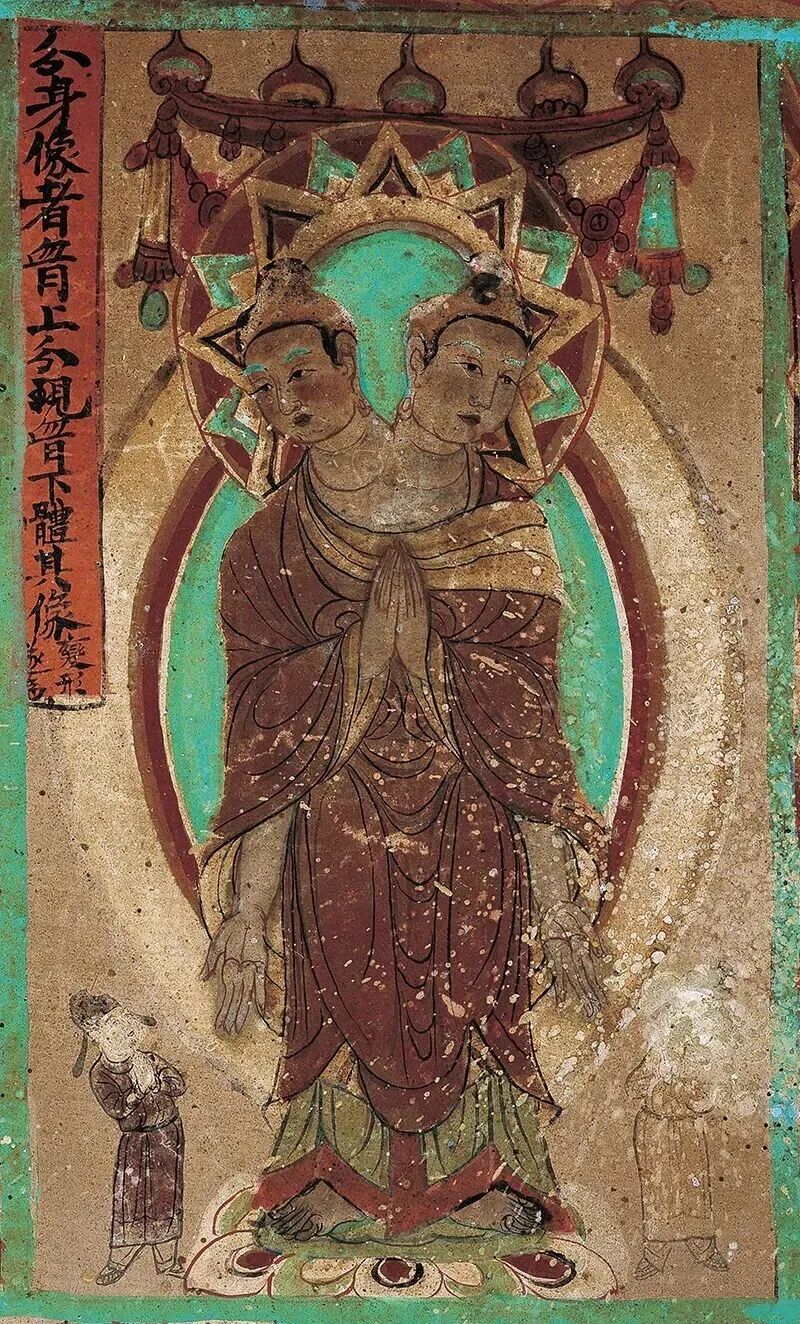

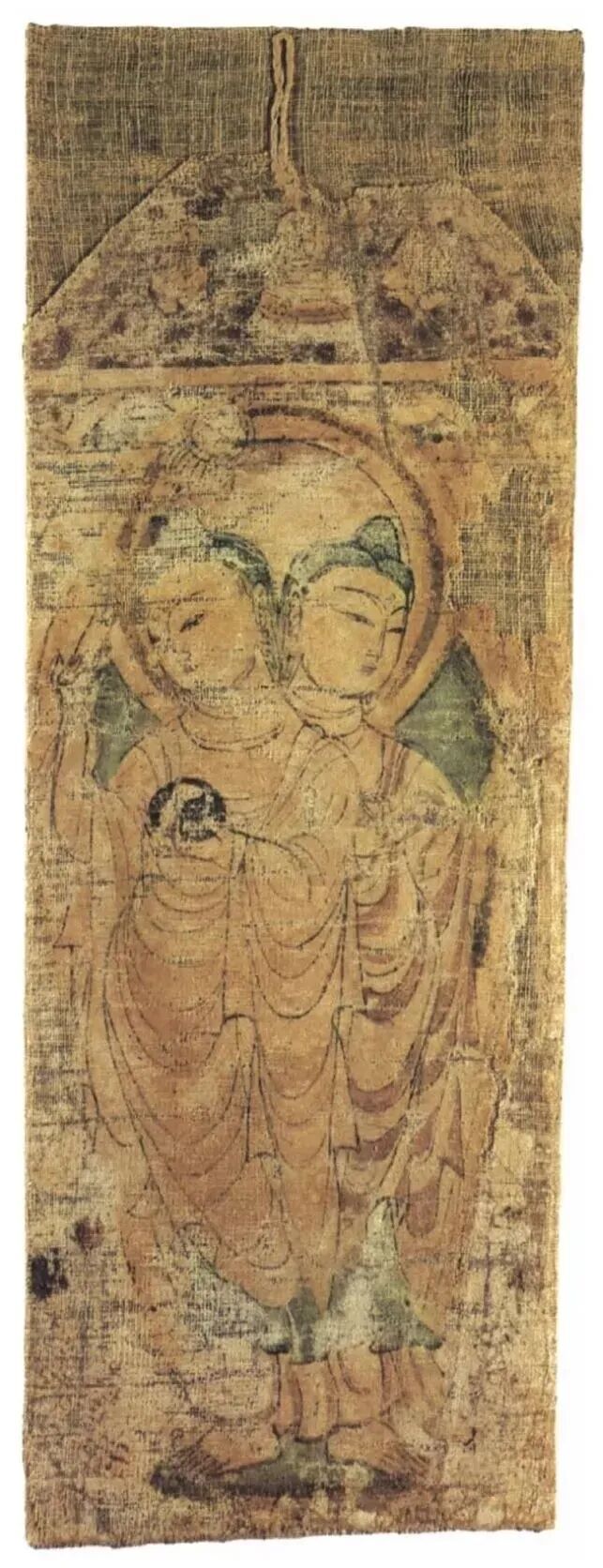

迦腻色迦大塔的塔基细部装饰着禅定的佛陀,展现了精美的佛教艺术。同时,在敦煌千佛洞的壁画中,也保存着三幅模仿迦腻色迦大塔双身佛像的作品,这些壁画绘制于唐代至宋初,分别为:千佛洞第64窟左壁的诸佛菩萨图(D220南壁)的一尊佛像,以及附图九三b中的一尊佛像。这些壁画不仅体现了当时人们对佛教的虔诚,也展示了唐代至宋初佛教艺术的精湛水平。

附图九三b展示了一尊精美的佛像,这尊佛像的绘制风格与迦腻色迦大塔的双身佛像有着异曲同工之妙。

02、双身佛在东方的流传

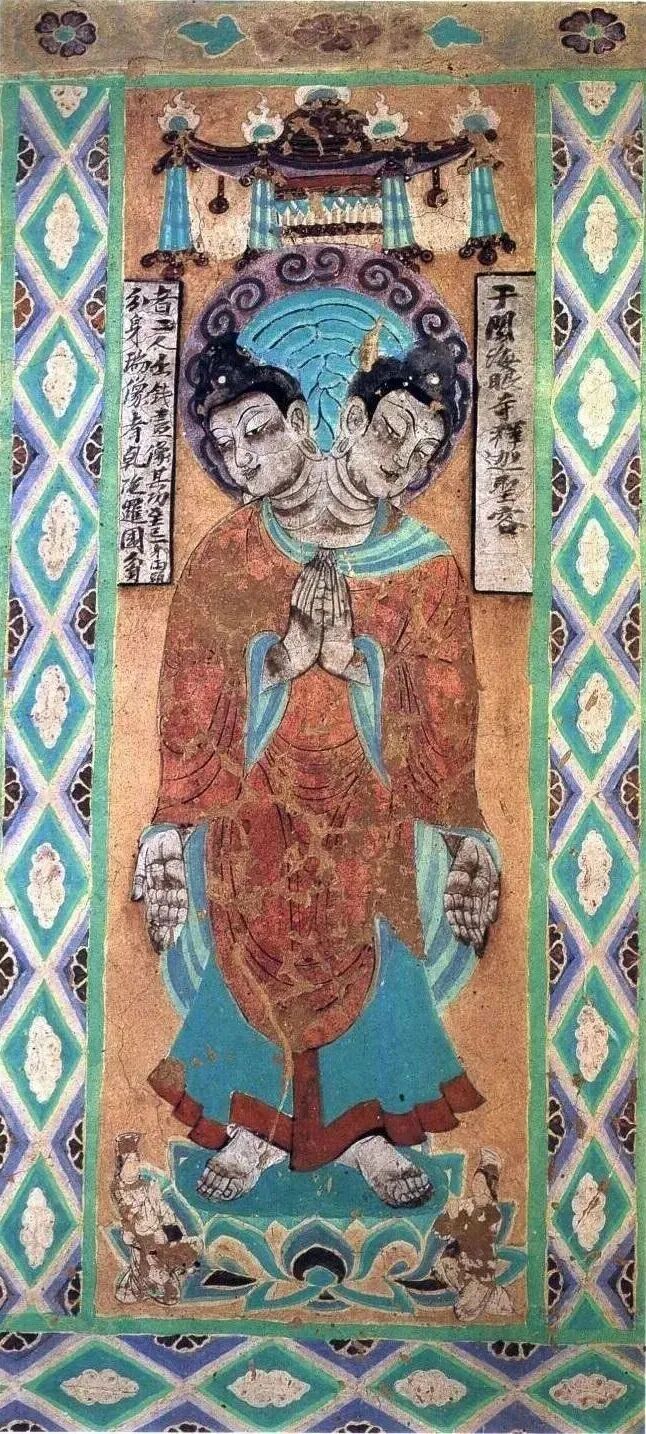

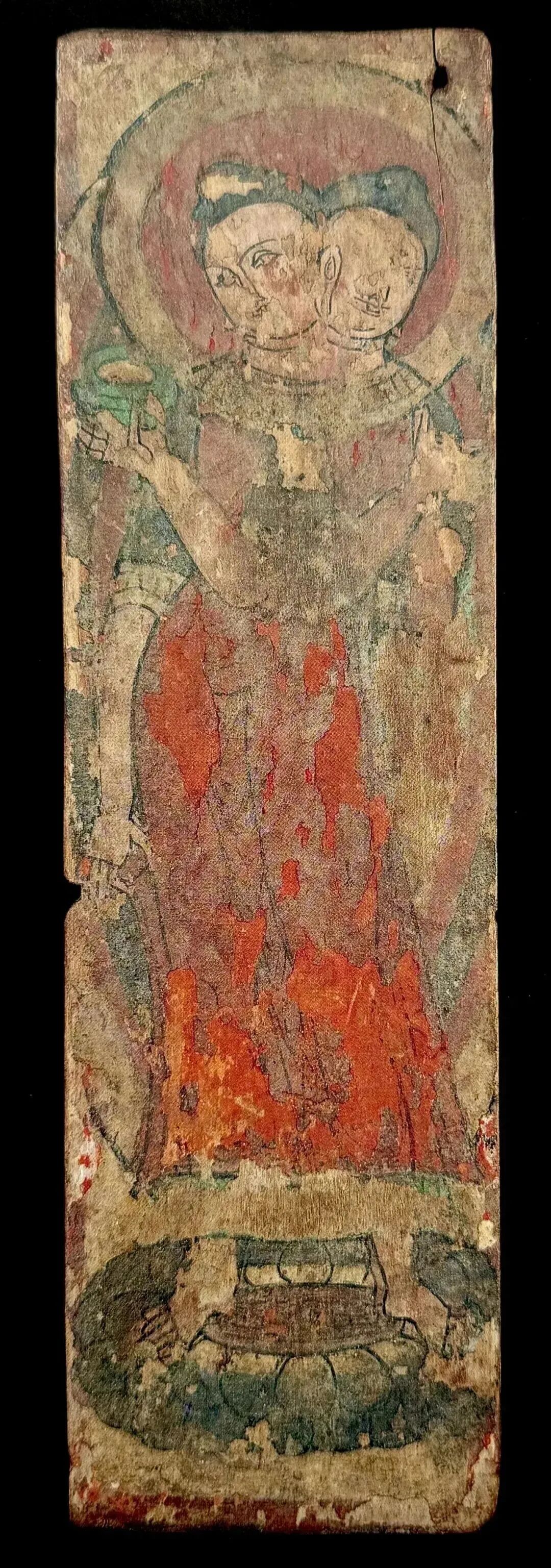

千佛洞第81窟佛龛天井斜面,即D231西龛内顶西披,呈现出一尊令人叹为观止的佛像。

千佛洞第84窟佛龛天井斜面,即D237西龛内顶西披,同样展现出一尊令人心生敬畏的佛像。

值得一提的是,这尊双身佛像与其他三十余尊佛与菩萨共同构成了一组尊贵的像群。其中,第一例双身佛像位于这组像群的第二段,即从观者右数第二身的位置。而第二例和第三例双身佛像则坐落于天井斜面上,它们都是这组像群中的核心地位,即正面中央的立像。

这三例双身佛像都展现出双头四臂的形态,站立在莲座之上。它们的四只手中,有两只手合掌于胸前,另外两只手则垂于身体两侧。特别值得一提的是,第一例双身佛像的足下左右两侧,各描绘了一位合掌的俗人形象,这或许可以与《大唐西域记》中所指的“二贫士”相呼应。

虽然敦煌壁画中仅存有这三例双身佛像,但在吐鲁番及黑水城地区,却出土了与敦煌壁画时代相近的双身佛画像和雕像。其中,尤为引人注目的是黑水城城外西北郊所发现的一尊双身佛立像,其形态与敦煌壁画中的双身佛像相呼应,为我们揭示了双身佛在东方传播的更多线索。

值得注意的是,吐鲁番、敦煌、黑水城等地大约在同一时代广泛制作了形式相似的双身佛像,这反映出唐宋时期这些地区对这类佛像的青睐。

03、史料和文本的作用

◉王玄策与双身佛的传播

在探讨双身佛如何传至东方时,我们首先注意到,双身佛像在西域的存在远早于玄奘的时代。因此,双身佛的流传到东方是自然而然的事情,并不依赖于玄奘的个人见闻。事实上,双身佛的声誉和图像正是通过西域源源不断地传入东方,中唐以后在东方广泛流行也就成了顺理成章的事情。

◉双身佛图像的演变

值得注意的是,《大唐西域记》中关于雀离浮图双身佛的记述最为详尽,而东方的双身佛造像与该书中的描述高度吻合。同时,这些东方的双身佛造像的制作年代也晚于《大唐西域记》的成书时间。

因此,双身佛像传入东方并非孤例,而是与其他西域佛像一同作为完整的图像体系传入。例如,敦煌莫高窟第64窟壁画中的双头佛瑞像便展示了这一特点,该铺壁画以三十余尊西域佛像为一组,装点整个壁面,呈现出一种和谐而富有秩序的美感。