丢勒:13幅自画像中艺术自我的演变(上)

丢勒(1471—1528)是德国艺术史上,乃至整个欧洲艺术史上第一位开始创作自画像的艺术家。按照时间顺序来看,他的自画像构成了人类自我发现、认知自然和上帝的独特历史。

丢勒最早的自画像

13岁的自画像,1484年

老丢勒来自匈牙利,在纽伦堡定居,开了一家金匠铺,生了18个子女,但只有4个幸存了下来。老丢勒的第三个儿子以父亲的名字命名,叫做阿尔布雷希特·丢勒。丢勒十岁时整日待在金匠铺里,一开始只是认真观察,看不同颜色的石头如何被塑造成戒指或项链的一部分;看叶片和花蕾如何在父亲的剪裁下逐渐缠绕在银瓶的瓶颈之上,成为盘绕的装饰;看壶腹式镀金圣餐杯(教堂用来领圣餐的碗)长满葡萄藤和葡萄。到了13岁时,小丢勒的父亲已经开始指导他描绘项链、皇冠或碗的草图。事实证明,小丢勒手稳眼精,比例感非常好。他敬畏上帝的父亲可以感谢上天为家族生意勾勒出了良好的前景。

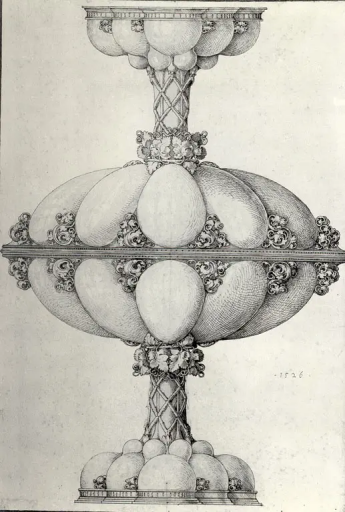

双重高脚杯,1526年

皇冠,1510年

过了一段时间,他在画的右上角写道:“这是我在1484年看着镜子里的自己所画,当时我还是个孩子——阿尔布雷希特·丢勒。”在15世纪末的德国,自画像并不常见。13岁的丢勒无例可循,也想不到因为有了他,自画像有朝一日成为了欧洲艺术的一个独立流派。丢勒带着文艺复兴时期典型的科学家的好奇心,简单展示了他感兴趣的对象——他自己的脸,他并没有试图美化自己,也没有把自己塑造成英雄,也没有打扮自己,这些修饰出现在了他长大后的自画像里。

著名艺术史学家马塞尔·布里翁在《丢勒的生活与工作》(Albrecht Dürer: His Life and Work)一书中描述了丢勒的第一幅自画像:“在画中,他的面貌特征最有吸引力:丰满的脸颊上有一种孩子气的天真优雅。睁大的眼睛里充满热情和动人的询问。双眼像猛禽一样突出,可以直视太阳而不眨眼。这幅画画得很奇怪,比他的其他作品都要笨拙。银尖笔具有描绘珠宝所需的精确度,在这幅画中用尖锐明确的线条描画出眼睑的曲线和瞳孔的高光,由此产生的凝视具有狂野的特征,几乎暗示幻觉。这可能只是因为年轻的丢勒未经练习。但也有可能他已经对自己未来展示出的性格的深度和特殊性有了惊人的洞察力。脸部呈现了四分之三的轮廓,突出了饱满脸颊的温柔光滑,喙状鼻子耸起的拱。尽管肉体的造型还残留着一些柔软甚至不成形的痕迹,但鼻子和眼睛的画法已经展示了这个主题的成熟。这个男孩看起来很自信,已经能够掌控自己的能力和命运。”

带有手臂和坐垫素描的自画像

接下来这幅现存的自画像是丢勒在1491—1493年所画,当时他还不到20岁。他用钢笔和墨水替代了银尖笔。他不再是一个珠宝商学徒,而是一个有抱负的艺术家。丢勒的父亲对白白花在他身上的金银工艺培训感到非常遗憾。但当他看到儿子坚持不懈地努力成为一名艺术家时,还是把他送到了纽伦堡著名的艺术家和版画家迈克尔·沃尔格姆特那里学习。此后,按照画家协会的惯例,丢勒开始了他的学徒期之旅。这场创造性的旅行造就了上文提到的自画像,使艺术家成为了真正的大师。

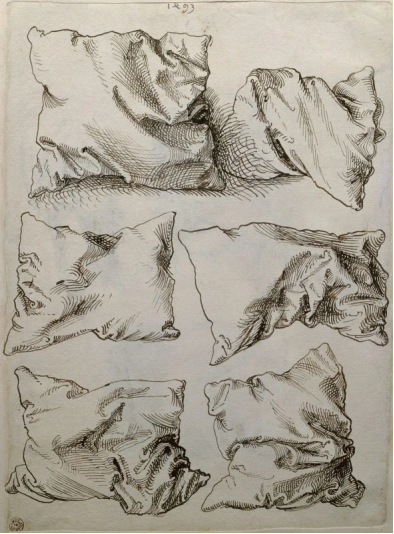

乍一看,《带有手臂和坐垫素描的自画像》(Self-Portrait with a Study of a Hand and a Pillow)似乎有点滑稽,像是他给自己画的卡通画。其实无需从画中寻找隐藏的意义,这只是一幅绘画习作。丢勒通过画影线练习创造完全的三维物体,练习线条如何呈现变形。在自画像的背面,他画了6个枕头在不同位置上的变化形态。

带有手臂和坐垫素描的自画像 正面

带有手臂和坐垫素描的自画像 背面

丢勒密切关注手和脸。作为一个出色的绘图员,他认为手是最值得研究和描绘的对象之一。他从不笼统地画手,而是总在细节上下功夫,研究皮肤浮雕、最小的线条和皱纹。例如,他的祭坛画《祈祷的手》(Praying hands)的草图被当做一幅单独的作品《使徒之手习作》(Study of the Hands of an Apostle),作于1508年。顺便提一下,在丢勒的时代,他那双细长的手指被认为是精神高度完美的标志。

带绷带的自画像,1491年

艺术领域的专业人士认为他早期的自画像充满了“担忧、焦虑和自我怀疑”。这些画中已经有了某种情绪上的特殊性,这种特殊性在他后来的所有自画像中都有呈现:没有哪幅画中他把自己描绘得很快乐,或者至少有一丝微笑。这一方面是对传统的致敬——在中世纪艺术中没有人笑,同时也反映了他的性格。丢勒继承了他父亲的家族特质,即习惯性的沉默和阴沉。他性格复杂,总是紧张思考,对自己总是不满意。他著名的版画作品《忧郁症Ⅰ》(Melencolia I)创作于1514年,经常被称为他的精神自画像。

忧郁症Ⅰ,1514年

手持蓟草的自画像

手持蓟草的自画像,1493年

这幅自画像是第一幅油彩自画像。我们知道的油彩自画像总共有三幅:第一幅由巴黎卢浮宫保存,第二幅在马德里普拉多博物馆,第三幅最著名,在慕尼黑的老绘画陈列馆。

丢勒在莱茵河上游附近旅行并提高自己的技巧时结识了一些著名的艺术家,并对城市和山脉的景色进行了写生。与此同时,丢勒的父亲为他订了婚,并在给儿子的一封信中提到了这次订婚,认为这是一个既成事实。丢勒此时在斯特拉斯堡,对此并未有怀疑。信中几乎没有关于这个女孩的任何内容,但关于她父母的内容却很多。未来的岳父汉斯·弗雷是一位著名的室内喷泉工匠,即将被任命为纽伦堡大议会议员,而岳母则出生在一个贵族(虽然很穷)鲁梅尔王朝。

老丢勒是匈牙利农民的儿子,他非常希望能给儿子谋个好姻缘。因此他要求儿子完成所有事务后回到纽伦堡。同时,他还必须画出自己的肖像寄给艾格尼丝,好让新娘能够想象她的新郎是什么样子。

《艺术家手持蓟草的肖像》(Portrait of the Artist holding a Thistle)作于1493年,被称为丢勒家庭生活的预览。这幅画不像当时的肖像画用油画在木板上,而是画在牛皮纸上。也许这样的方式更容易寄出。这幅画在1840年才被贴在画布上,当时丢勒22岁。他的目标不是研究自己,而是向别人展示自己,向世界展示自己的面貌和个性。这对丢勒来说是一种挑战,他怀着艺术热情完成了这项任务。他以一种狂欢和戏剧性的优雅方式展示自己:透明的白衬衫被粉紫色的绳索束缚着,外衣的袖子上有镂空的装饰,奢侈的红帽子看起来更像一朵大丽花,而不是头饰。

丢勒拿着一朵优雅的蓟草,带来了两种对立的理论。在植物学中,这种花被命名为紫晶刺芹,即紫晶草,或“蓝蓟”。一些学者认为这种蓟草代表了基督受难时的荆棘冠,因此丢勒展示的是他的信仰象征。对立的理论是,蓟草在德语中被称为“Männer treu”,也意为“丈夫的忠诚”。因此丢勒明确表示了他不打算反对父亲,并承诺要做一个忠诚的丈夫。无论如何,艺术家的题词“My sach die gat / Als es oben schtat”意为:“事情发生在我身上,就像上面所写的那样”,可以被解释为表达对命运和父母意愿的顺从。然而,他的衣服却似乎在说:“我会按照父亲的吩咐去做,但这并不妨碍我做自己,选择我自己的道路。”

丢勒和艾格尼丝很快就结婚了,正如父母所希望的那样,他们一起度过了漫长的一生。但很少有人敢说这是幸福一生:没有孩子的丢勒夫妇的天性大不相同。艾格尼丝是一个虔诚而忠诚的妻子,以一种自私的方式爱着她的丈夫。她不能理解丈夫艺术天性的高度,也没有给他的生活带来多少灵感和欢乐。

马德里普拉多博物馆里的丢勒自画像

自画像,1498年

“我根据自己的外表画了这幅自画像,当时我二十六岁”。自他创作上一幅自画像以来只过了5年,但这些年在丢勒的一生中至关重要。他不仅结婚了,成熟了,而且声名鹊起,把自己看成一个受限于家乡的伟大艺术家,因为在那个时候,丢勒需要整个世界。在普拉多博物馆的自画像中,他的目光、平静而自信的姿态和双手放在护栏上的方式都描绘了一种刻意的端庄。

丢勒绘制这幅画时,刚刚从第二次意大利之行回来。在北欧,他因出色的雕刻而广为人知。他在教父安东·科贝尔格的印刷厂印制的《启示录》(Apocalypse)系列作品大量售出。在艺术的摇篮意大利,丢勒被人恶意抄袭。丢勒起诉了赝品的作者,维护了自己的声誉。他画了《玫瑰花环节的起源》(Rosenkranzfest),向那些怀疑他的意大利人证明,他的绘画技巧和蚀刻、雕刻、木刻一样出色。这幅新的自画像传达出一个信息,即宣称丢勒不再是一个工匠(在他的家乡纽伦堡,艺术家仍被视为手工艺阶层的代表),而是一个艺术家,因此是上帝的选民。

这是文艺复兴时期艺术家而非中世纪工匠的一种新的自我认同。丢勒反叛地把自己画成了一位绅士,穿着浅色调的衣服,看上去很有气质。他穿着一件敞开的黑白色紧身上衣,戴着同样颜色的条纹帽,穿着一件镶有金边的白色丝绸里衣,用一根蓝白相间的丝绳撑起一件灰褐色的斗篷,披在右肩。他留了别致的胡须,似乎还有威尼斯香水的味道,他的金红色头发精心卷曲。这引来了家乡务实的伙伴们的奚落。在纽伦堡,他的妻子或母亲把他的装束藏在一个箱子里,因为丢勒作为工匠,没有权利享受这种带有反叛意味的奢靡。

丢勒用来作画的双手带着高级的灰色小皮手套,将他的社会地位从工匠提升到艺术家,并像在意大利一样,将绘画视为人文科学。威尼斯时尚的昂贵服饰和窗外的山地景观(向他的导师乔凡尼·贝利尼致敬)传达了这样的想法:丢勒不再将自己视为一个受限于时间和空间的外省工匠。