康定斯基:万物之上

瓦西里·康定斯基 1866—1944

在康定斯基看来:“艺术属于精神生活。”对大师作品的摹仿或对自然的再现,不是鹦鹉学舌,就是粗劣不堪。重要的不是“精心制作”,而是“内心需要”。对精神的重要性的认识,康定斯基是受三个诱导因素的指引的:幼年听到的神话传说;东正教神学观念以及音乐的高深素养。

出于对绘画的理性而科学的研究,画家在他的《论艺术里的精神》中,对音乐与绘画的关系作了详尽的阐述,指出:“音乐与绘画之间存在着一种深刻的关系。”在现代绘画的发展过程中,这种对各个艺术相互渗透的看法,并不是康定斯基首次提出来的,凡•高、高更、西涅克、马蒂斯、马克等画家都是绘画音乐的探索者。

迈克尔•萨德勒(Michael T.H.Sadler)说:“康定斯基是画音乐。也就是说,他打破了音乐和绘画之间的障碍,离析出了纯粹的感情……凡是愉快地倾听了优美音乐的人,都会承认一种既明白又难以表述的激动。……对于音乐的效果,用言词来表述是极其困难的。康定斯基的绘画属于这种情况。”

认为康定斯基是在“画音乐”,并且把画家自己确定的色彩与音调的象征对应符号作为分析画家作品的依据,并不一定是绝对有说服力的。关键是,绘画必须从客观对象或可视现实彻底解脱出来,在完全不依赖外部世界的情况下,仅用绘画自身的语言,创造一个与自然不但不矛盾而且十分和谐的新的现实,靠这样的现实,画家表达自己的内心世界,在观众心中唤起音乐所产生的那种难以言状的艺术感情。

康定斯基的绘画语言的发展,与所有的现代大师一样,是富于逻辑的。

我们可以把1903年的《蓝骑士》作为了解康定斯基绘画的起点。严格地讲,这幅画的语言,不属于康定斯基自己的发明。对印象主义、马蒂斯、纳比派色彩的熟悉,使画家看到了色彩固有的独特魅力,他纯化自己的色彩,并把可视现实中的物象减化到由几个色点或色块概括的程度。画中由蓝色表现的阴影同橙黄的亮色的对比,无疑是新印象主义启示的结果。

《蓝骑士》1903年

康定斯基充分运用色彩的表现力,以此削弱白马与穿蓝披衫的骑马人的物质实体性,这样一来,远处的树林,天空的云彩,阳光普照的草地以及马与人这两个“生命体”,便完全丧失了它们的自然主义特征,它们之间的关系不是可视现实的物理关系,更不是文学性的抒情关系,而几乎是一个色彩的关系。

这样的风格,康定斯基一直持续到1900年。此后,莫奈晚期的非物质的色彩颤动和野兽派的大胆的纯色块构成了康定斯基的图案式的浪漫风格。

《五颜六色的生活》(1907年)是他的这种风格的表现作。在这幅画中,俄国的民间艺术和中世纪的镶嵌画的影响明显可见。但是,如果认为画家是想表现所谓的“民族特征”或“地方色彩”,无疑是不正确的。画家用野兽派的色彩进行新印象主义的安排,阳光和阴影是用冷暖色点、色块的对比来表现的,画中的确充满着现实的神话——骑士与少女、爱情与死亡、“上帝”与臣民。但是,正如画家自己说的:

《五颜六色的生活》1907年

“在《五颜六色的生活》中,最主要的任务是描绘杂乱的团块,碎片和线条,我用了小鸟眼中的透视效果,这是为了使我能够把我的图案一个一个地组合并列起来。”画家此刻还没有彻底放弃现实、神话与传说,梦幻与文学的痕迹仍然通过“五颜六色的生活”体现出来。

不过当我们冷静地、直观地欣赏这幅画时,我们应该看到,画家已经把那些“非本质的细节”放在色彩的后面,一种类似音乐唤起的情感已经从画家心中生发出来。

从1908-1914年,康定斯基在慕尼黑从事艺术活动,文学性的神话与田园诗接近最后的尾声,画家愈加借用色彩的象征感染力来表现自己的感情。这时,巴伐尼亚民间艺术的明快而抽象的色彩装饰语言,使画家体会到色彩的独立作用。画布上的色彩是按照“内心需要”加以运用的,直至1911年,客观物象终于消失殆尽,这正是画家《论艺术里的精神》成书的一年。画家在书中分析了色彩的两个作用:物理作用与心理作用。艺术属于精神领域,音乐在没有摹仿帮助的情况下就可以直接感染心灵,色彩也可以通过视觉作用于观众的心理。

画家明确了一个原则:色彩是否具有审美的价值,不是与“可辨认的”物体联系在一起的,因为这样就丧失了艺术的本质特征——精神性。鉴于此,艺术家“必须注意的是内在需要的倾向,倾听它的说话,之后他就可以有保障地使用他的同代人认可或禁止的手段。凡是内在需要呼唤而来的手段都是神圣的。凡是有碍于内在需要的手段都是有罪的。”一幅可以称之为艺术的画,就是一系列由内心需要呼唤而来的色彩与形式的安排。画家对色彩的感染力是如此地依从,以致就在1911年,我们能看到他的绘画语言的突变。

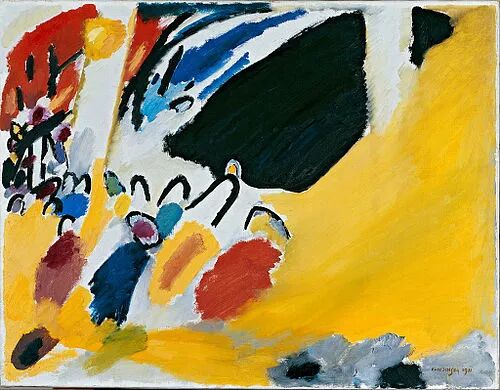

《印象三号》也叫《音乐会》1911年

《印象三号》也叫《音乐会》,康定斯基的意图很明显,绘画的色彩犹如音乐里的音符,靠自身的力量就能打动观众,尤其在物质性让位给非物质性的因素时,艺术的感染力就更加直接。这幅画并不是一个音乐会的场面记录,画的左部分并不使人联想到“观众”,中间的黑色也难以意会出“钢琴”,这幅画仅仅是以黑色与黄色的鲜明对比为主调的色彩交响曲。

“黄色是典型的现世色彩。”“处在一个几何形式之中,它一定会有一种搅乱人心的影响,会呈现一种持久的、挑衅的特点。如果加强黄色,那么,它的调子就会变得更为强烈,让人难以忍受。”而黑色是沉寂的颜色,它令人悲哀,属于“天堂色彩”的蓝色一旦发展到极端,就“接近黑色”。而黑色给人退向远方的深渊感,因此“任何其它色彩最微小的层次在这样的背景上都可以呈现得清清楚楚。”以黑色为邻近色的黄色就有一种跳出画面的效果。

无论画中的色彩关系和处理是否具有我们所分析的感染效果,也不管这幅画在不同的观众面前会产生怎样不同的作用,正如只有属于音乐的耳朵才能辨析出美的旋律一样,举凡不受复制观念或再现观念束缚的人都会从画中看到画家的内心振动,同时在自己的心中唤起愉悦的感受。

从1912年起,康定斯基更为坚定地发展了立体派、奥弗斯派以及未来派的美学,说明性的空间不是由色彩关系的处理简单地消除的,由立体派和未来派开启的自主的复合空间,出现在画家的画布上。所不同的是,康定斯基用奥弗斯派的色彩代替立体派的形式作动力的安排,立体派的形式体的相互迭置是由色彩来完成的。至于画面的动力效果,康定斯基是在直觉、甚至几乎在下意识的支配下达到的。结果,画面具有一种多层次的空间感,色彩之间的穿插又丰富了这种多层次的空间。

《构图六号》,1913年

1913年的《构图六号》,展现的就是这样一种形象世界。按照画家自己的解释,这幅画最初的灵感,来自1912年的玻璃板油画《洪水》。在这幅画中,可视现实的痕迹约隐约显;裸体、动物、树木、暴雨、洪水。画家感到自己又陷入可视现实的泥潭。“我受到的是外在意义而不是内心声响的支配。”之后,画家在对可视物象不假识别的情况下,专注色彩布局和整体构图,他受到了纯粹的绘画形象的感染。最后,画家完成了对画布的“伟大的攻克”。

当整体构图一出现,跟着便是各个部分的相互平衡,让局部的色彩颤动服从整体的和谐共鸣。这样,“所有的因素,包括相互矛盾的因素,都被带入一个平衡的关系中,以致没有任何一因素居于主导地位;《洪水》的最初的母体被溶化,并转化为独立的、具有自身客观性的、纯艺术的内在生命。最荒谬的莫过于把这幅画看成某个事件的再现。”

康定斯基的抒情抽象主义风格,在1913年达到了完美的境界。第一次世界大战的大爆发,把画家带入了一个冷静的理性王国,自由而浪漫的语言受到了逻辑与秩序的控制,画家笔下出现了几何形式甚至建筑性结构的形象语言。结构主义、至上主义的影响似乎不能说明根本性的问题,因为早在《论艺术里的精神》中,康定斯基就对一系列形式——圆形、三角形、菱形、梯形等等——作了审美功能上的分析,当“形式保持抽象、描绘的只是一个非物质的精神实体。这样的非物质实体本身具有生命和价值……”尤其有说服力的是,画家在书的“结论”中作了这样的预言:“在我看来,我们正迅速接近有理性和有意识的构图的时代,到了那时,画家将自豪地宣称他的作品是构成的。”

鉴于画家的清蜥的理性意识,我们可以肯定,从抒情的抽象主义向理性的抽象主义的转变,是康定斯基对绘画语言进行不断探索,用新的形象语言叙说“内心需要”的必然结果。

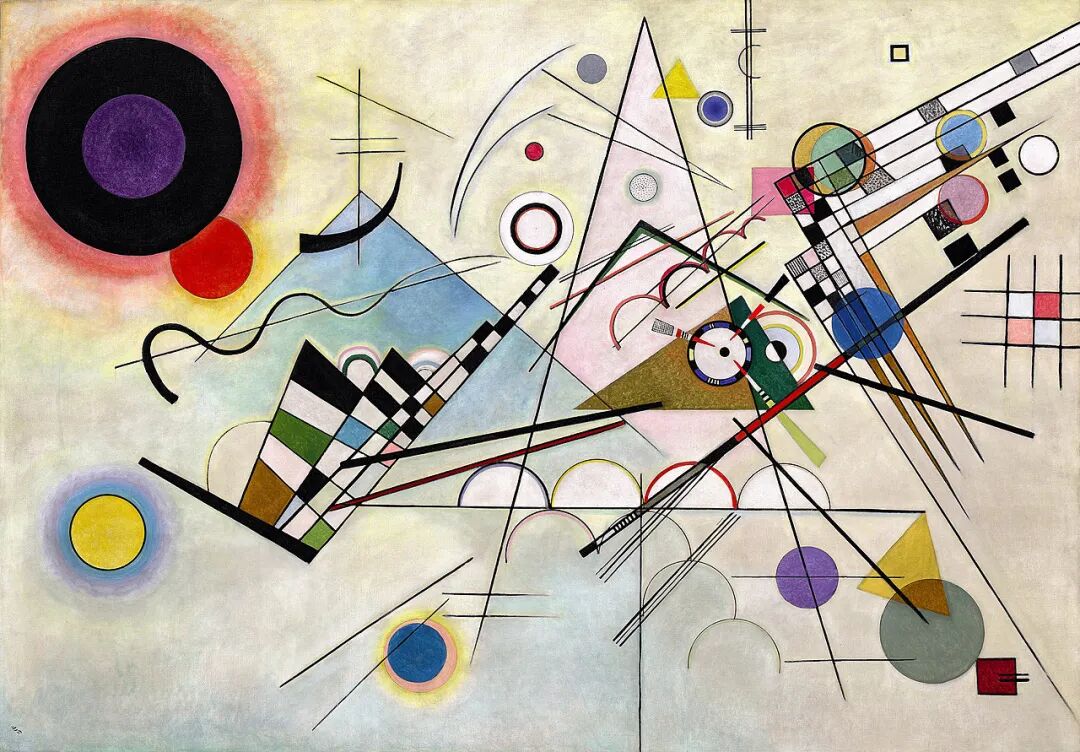

《构图八号》1923年

1922年,康定斯基被邀在包豪斯学院任教,富有逻辑的形式感得到了形象的升华。在富于表现性的即兴创作冲动消失之后,画家希望创造自足的几何现实。语言的形式关系具有一种数学般的精确。画家本人把《构图八号》(1923年)视为包豪斯早期的顶盛之作。画家用圆形、半圆形、三角形、矩形和直线的几何语言对内心秩序作了精细微妙的表现。画中看不出画家不可抑制的情感流露,只有冷静的形式安排,虽然诸种形式之间似乎不存在必然的逻辑联系,但是,它们在色彩的帮助下的相互利用,使构图的形式意味具有幽默的内涵。

在基本的几何类型的范围内,即使是属于同族——例如圆形——的形式之间,也有大小和色彩的不同或变化。所有形象符号超出了再现语系的范围是不容怀疑的,但把它们说成是“自然规律的抽象表现”也欠缺可靠性。如果有人提出:“作品给予了我们什么?”这样一个问题,回答只能是这样:形象化了的精神价值——或者说,能够唤起审美愉悦的物质化了的精神实体。至于语言本身,则从属于包豪斯学院的结构主义趋势。

从1933年底起,康定斯基的风格又产生了变化:几何形逐渐消失,代之以聚结成块的或类似罗可可风格的漂浮形式体,总之,出现了反映精神世界的新的形象语言。

《构图10号》,1939年

我们对康定斯基的绘画作了较详细的分析,这是为了说明他的艺术具有美学上的典型性:在整个抽象主义运动中,康定斯基的绘画,是“内在意蕴”形象化的最有说服力的一个例子。在康定斯基之前的画家,尽管创造了与他的绘画具有同等美学价值的作品,但是,对可视现实的兴趣还未消失殆尽;与他同时的至上主义和结构主义画家,分享了康定斯基对“非客体形象”加以艺术造型的愉快,可是,他们的美学的充分体现,几乎是在建筑和工业设计领域。同时,康定斯基的绘画经常激起这样一个问题:是否只有非客体、抽象的(非具象的)、纯造型的形象语言才是现代绘画中唯一合法的绘画语言?对这个问题,康定斯基在他的《论形式问题》(1912年)一文中作了令人信服的回答:

“形式(物质实体)一般不是最重要的,重要的应是内容(精神)。”

“艺术家采用一个真实的还是抽象的形式完全没有任何意义……既然这两种形式本质相同,到底采用哪一种,应由艺术家本人决定。”

就这样,康定斯基肯定了用质朴的再现手法表现精神世界的亨利•卢梭的艺术现实。因为“以完全特有的质朴所表现的事物外壳,已使事物本身与实际目的相分离,并响彻着内在的轰鸣。”

如果我们撇开许多现代画家的过激之词,就不难发现,抽象绘画对传统艺术的精神性给予了充分的肯定,作为以物质实体而挂在博物馆的绘画之所以具有永恒的魅力,是因为它们记录了所属时代的“内在意蕴”——即那个时代人类的心灵。有鉴于此,康定斯基的艺术,只能看作是与传统保持紧密的联系的一个新的发展,既然乔托将中世纪与文艺复兴作了形象的划分,而康定斯基也启开了一个新的视觉天地,因此,称他为“我们时代的乔托”,是不过分的。