刘子亮 | 南昌海昏侯刘贺墓出土漆龙形剑椟研究——兼论中国古代的“雌雄剑”

南昌西汉海昏侯刘贺墓出土木漆器3000余件,其中有漆木剑椟数件。剑椟类器物普遍残损较重,器身残断,褪色严重(图一)。经拼合后以一对漆龙形剑椟(M1:486、490)保存尚好,也最为精美,试论如下。

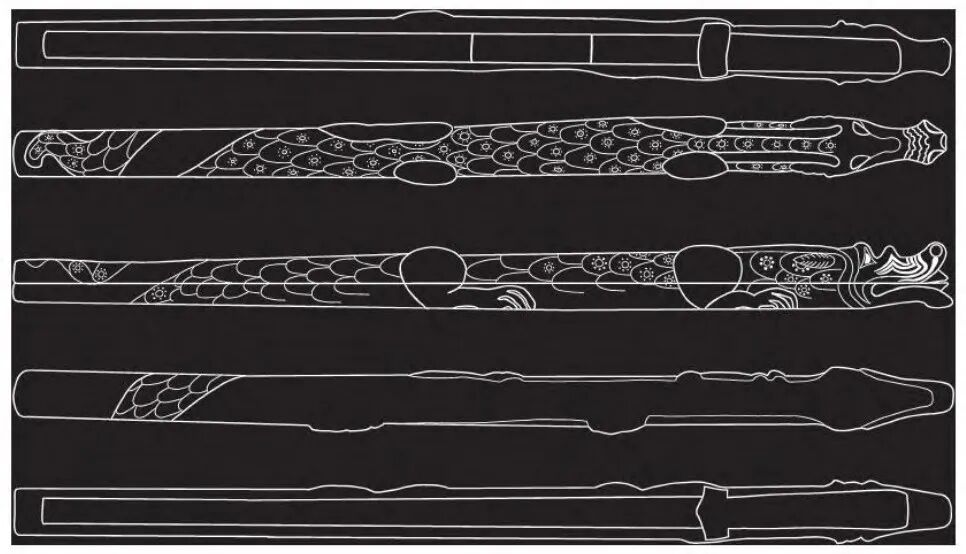

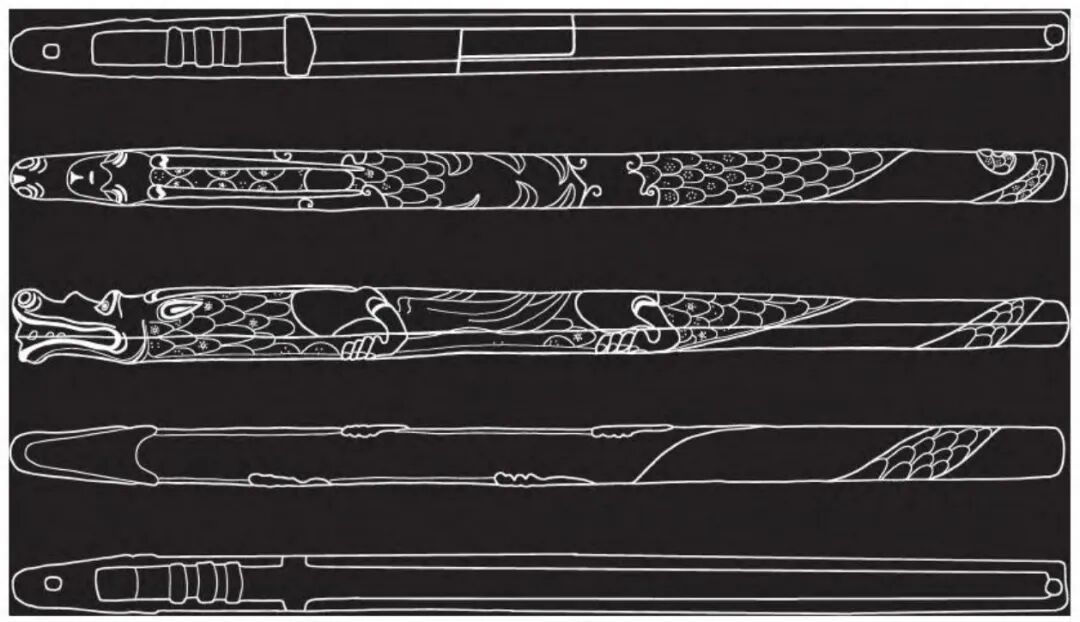

图一 漆龙形剑椟(M1:486)

一 基本情况

刘贺墓西藏椁北部的“武库”中出土有剑椟数件,位置相对集中,质地均为漆木。因武库北侧的衣笥库在历史上曾遭盗扰,库中器物遭致破坏,武库亦受波及;且墓室内客观保存条件不佳,剑椟类遗物整体保存状况较差,出土时均有不同程度的碎裂、残损。因椟中含玉具剑,故其功能明确为藏剑之器。《礼记·少仪》有:“剑则启椟。”郑注:“椟,谓剑函也。”孔疏:“启,开也。椟,剑函也。献剑则先开函也。”[1]故名漆龙形剑椟。

基于对实物的观察,可知漆龙形剑椟的制作工序:先以整木圆雕一趴伏之龙,并从中间横截为上、下两层,上层为椟盖,下层为椟底,盖、底严丝合缝;内部随剑形挖出剑槽,并为首、格、璏、珌雕出空间,剑首位于龙头一端,剑璏朝上,一椟专藏一剑;剑槽两端设有凹凸扣结构,便于剑椟的开合与固定;全器表面髹漆彩绘,内里素面无纹饰,且盖与底的表面漆绘纹样流畅如一,可知是最后进行整体髹漆的。

两剑椟设计相似,大小相若,均以一条缠绕剑椟的龙为艺术主体。龙从剑椟末端盘绕向前,龙尾卷于椟身上;中端处已不见椟,呈现龙、椟合一之势;至首端处龙头与之完全融为一体,构思巧妙,做工精良。

漆龙形剑椟M1:486,全长112、宽7、高9厘米,剑槽长100、宽3厘米(图二)。表面髹褐色漆,黑色漆为底,龙首褐色,以黑色漆点睛并勾勒龙须、耳、鼻、口等纹样;以白色漆涂抹龙角、颈、腹;龙鳞以黑色漆为底,以白色漆勾勒出鳞片边缘,鳞中以白色漆点一大六小共七个圆点为饰(图三)。出土时内含带黑漆鞘的铁剑一柄(已残断为数截)及玉剑璏一件(图四),可知剑椟原应含有一柄玉具漆鞘铁剑。玉剑璏为和田白玉质,密布灰黑色沁,正面深浮雕三只子母螭,雕工极精。武库中虽散落有大量玉剑饰,但较难成套匹配,故玉具剑的整体状况及玉剑饰的配套情况不明。

图二 漆龙形剑椟(M1:486)

图三 漆龙形剑椟(M1:486)复原图

图四 漆龙形剑椟(M1:486)之玉剑璏

漆龙形剑椟M1:490,全长115、宽6.8、高10厘米,剑槽长106、宽3.8厘米(图五)。表面髹褐色漆为底,龙首褐色,以黑色漆点睛并勾勒耳、鼻、口、须等纹样;以白色漆涂抹龙角、龙颈、龙翼、龙腹;龙鳞以褐色漆为底,以黑色漆勾勒出鳞片边缘,鳞中以白色漆点六个圆点为饰(图六)。M1:490出土时已断为数截,内部所含剑及玉饰均已散落。

图五 漆龙形剑椟(M1:490)

图六 漆龙形剑椟(M1:490)复原图

两剑椟虽然设计相似,但在龙身的刻画上有着较为明显的区别。总体上看,M1:486的高浮雕较M1:490更为立体,龙的下颌和四肢的刻画尤其饱满,视觉上更加矫健有力。在细节上,M1:486着重描绘了龙须,龙须茂密,且身不见龙翼;而M1:490唇上仅一须,却肩生羽翼。在颜色上,M1:486鳞甲黑色,白色为缘,整体为黑色龙;M1:490鳞甲褐色,黑色描边,整体为褐色龙。此外,两剑椟在龙角间的鳞片排列上也有所不同:M1:486龙角间的鳞片为整齐的单片纵向排列,而M1:490则为两片相对的横向排列。

那么,区分两件剑椟上龙的意义何在?在目前考古出土的资料中,如马王堆一号墓出土帛画上就绘有一对不同颜色的登龙(图七)[2]。有学者认为,这种颜色的区分表现的是两龙一阴一阳、一雌一雄,两龙穿璧相交表现了阴阳交合[3]。中国古代文献亦记载龙有雌雄之分。《左传》:“帝赐之乘龙,河汉各二,各有雌雄。”[4]汉代人十分注重表现事物的阴阳属性。《淮南子》言:“至阴飂飂,至阳赫赫,两者交接成和,而万物生焉。众雄而无雌,又何化之所能造乎?”[5]可见在汉代人的观念中,阴阳是万物根本的属性和存在方式,阴阳雌雄相合,化生万物。由此可知,刘贺墓出土的两件漆龙形剑椟对龙的不同刻画体现了二龙的阴阳雌雄之分,而龙椟的阴阳之分也应暗示着剑椟内宝剑的雌雄之别,即两柄宝剑乃是一对“雌雄剑”。

图七 马王堆一号墓帛画(可见两条穿璧的登龙,一青一赤)

二 雌雄剑与阴阳观

中国古代关于雌雄剑的传说较为丰富,并多以春秋时期的铸剑师干将、莫邪夫妇和同名宝剑为基础,对此前人已有系统研究[6]。值得关注的是,先秦文献中不见干将、莫邪与“雌雄剑”有关系,而是多被单独提及。如《韩非子·六微》:“援砺砥刀,利犹干将也。”[7]《墨子》佚文:“良剑期乎利,不期乎莫邪。”[8]及至《战国策》方始双提“干将”“莫邪”。如《战国策》:“今虽干将、莫邪,非得人力,则不能割刿矣。”[9]这应是“雌雄剑”概念之滥觞。

需要特别指出的是,《战国策》为西汉晚期刘向整理编辑成书,而“雌雄剑”的最早文献即源于刘向。《太平御览》载有刘向《列士传》《孝子传》佚文,其中记述了干将、莫邪的故事。《列士传》:“干将、莫邪为晋君作剑,三年而成,剑有雄雌,天下名器也。乃以雌剑献君,留其雄者。”[10]《孝子传》:“眉间赤名赤鼻,父干将,母莫邪,为晋王作剑,藏雄送雌。”[11]

与先秦文献中的简单记述不同,刘向的《列士传》《孝子传》不仅将“干将、莫邪”人格化为夫妻,还明确了“剑有雌雄”。刘向活跃于西汉中晚期,初仕于汉宣帝时,历经元帝、成帝,其初仕时代距海昏侯刘贺下葬的神爵三年(前59年)不远。“雌雄剑”的概念应正流行于这一时期。而成书于公元1世纪的《吴越春秋》,将干将、莫邪的铸剑过程进一步充实:

干将者,吴人也,与欧冶子同师,俱能为剑……莫耶,干将之妻也。干将作剑……三月不成……莫耶曰:“夫神物之化,须人而成。今夫子作剑,得无得其人而后成乎?”干将曰:“昔吾师作冶,金铁之类不销,夫妻俱入冶炉中,然后成物。”……于是干将妻乃断发剪爪,投于炉中,使童女童男三百人鼓橐装炭,金铁乃濡。遂以成剑,阳曰干将,阴曰莫耶,阳作龟文,阴作漫理。[12]

在这段文献中,中国古代的阴阳观起到了至关重要的作用,宝剑制造的过程被神秘化。尤其是干将所言,其师铸剑时象征阴阳融合的“夫妻俱入冶炉中”、借用少阴少阳之力的“使童女童男三百人鼓橐装炭”等,均强调了“阴阳”在铸剑过程中的不可或缺。最重要的是,这段故事还明确指出经过这一过程铸成的两把宝剑有阴阳、雌雄之别,“阳曰干将,阴曰莫邪”,并且在剑身纹路上有“阳龟纹、阴漫理”之分。

雌雄剑的概念在后世的道教文献中得到了进一步发展。东晋葛洪所著的《抱朴子》中,雌雄剑已成为可以压制水中妖魔神怪的法器:

以五月丙午日日中,捣五石,下其铜。五石者,雄黄、丹砂、雌黄、矾石、曾青也。皆粉之,以金华池浴之,内六一神炉中鼓下之,以桂木烧为之,铜成以刚炭炼之,令童男童女进火,取牡铜以为雄剑,取牝铜以为雌剑,各长五寸五分,取土之数,以厌水精也。带之以水行,则蛟龙巨鱼水神不敢近人也。[13]

《抱朴子》对于雌雄剑的讨论继承了《吴越春秋》中已经显现的雌雄剑铸造中的阴阳宇宙观,且进一步结合了五行思想,如“五月丙午日日中”(阳火之极盛)铸造时间的选择,剑长五寸五分“取土之数”可以“厌水精”(土克水)等[14]。尤其是对“五石”的使用,将雌雄剑的铸造与炼丹术理论建立了直接联系,为雌雄剑的神力提供了更加详细的理论基础[15]。有趣的是,《抱朴子》的记载明确指出雌雄剑的铸造还需要遵循铜材本身的性别:

欲知铜之牝牡,当令童男童女俱以水灌铜,灌铜当以在火中向赤时也,则铜自分为两段,有凸起者牡铜也,有凹陷者牝铜也,各刻名识之。欲入水,以雄者带左,以雌者带右。[16]

从这些文献中可以看到,中国古代的雌雄剑与阴阳五行宇宙观结合紧密。其中的阴阳观念不仅体现在雌雄宝剑的组合、制作过程中对于阴阳元素的注重,还投射在对于金属(青铜)材料性别的想象上。海昏侯墓雌雄龙形剑椟的出土明确了“雌雄剑”的概念和传说在中国古代的发展脉络,以考古实物证实了宝剑的雌雄、阴阳之分在刘向活跃的公元前1世纪前半叶即已流行,且相关的传说在东汉到东晋之间经过与阴阳五行观结合进一步成熟定型。

三 龙形剑椟与宝剑化龙

刘贺墓出土的这对漆剑椟以其“龙形”为最大特点。事实上,中国古代关于宝剑的诸多传说一直与“龙”保持着密切的联系。战国末期成书的《吕氏春秋》中就有蛟龙争夺宝剑的记载:

荆有次非者,得宝剑于干遂,还反涉江,至于中流,有两蛟夹绕其船……次非攘臂袪衣拔宝剑曰:“此江中之腐肉朽骨也。弃剑以全己,余奚爱焉!”于是赴江刺蛟,杀之而复上船。”[17]

次非涉江以宝剑勇杀两蛟龙的情节不禁让人联想到葛洪《抱朴子》中所言,若“游涉大川”时佩带雌雄双剑,则“蛟龙巨鱼水神不敢近人也”。但更值得关注的细节是次非“弃剑以全己,余奚爱焉”的豪语,透露出蛟龙的目在于“剑”。

在后世传说中,剑与龙的关系变得更加紧密。如在唐初房玄龄等撰《晋书·张华传》中,雌雄宝剑竟化成了“双龙”:

华得剑,宝爱之……报焕书曰:“详观剑文,乃干将也,莫邪何复不至?虽然,天生神物,终当合耳。”……华诛,失剑所在。焕卒,子华为州从事,持剑行经延平津,剑忽于腰间跃出堕水。使人没水取之,不见剑,但见两龙各长数丈,蟠萦有文章,没者惧而反。[18]

成书于六朝时期的《洞冥记》中也有类似的宝剑自去化龙的记载:

帝解鸣鸿之刀,以赐朔。刀长三尺,朔曰:“此刀黄帝采首山之金铸之,雄已飞去,雌者犹存。”帝临崩,举刀以示朔,恐人得此刀,欲销之。刀于手中化为鹊,赤色,飞去云中。有鹊衔火于清溪之上,鹊化成龙。[19]

文中汉武帝的雌雄剑化鹊而飞,最终于清溪“成龙”。由此可以看到,《张华传》中对于“双剑化龙”的想象并非孤例,而在六朝至隋唐的传奇中具有一定的流通性。

由西汉海昏侯刘贺墓出土龙形剑椟可知,六朝至隋唐期间雌雄剑传说中双剑化龙的想象并非空穴来风,而是早在西汉后期即已有成熟的原型。的确,刘贺墓龙形剑椟的设计核心正是以视觉的方式表现剑椟在“器”与“龙”之间的幻化。如前所述,这对龙形剑椟在造型上着重表现了剑椟和龙身合二为一的过程(从尾端的龙尾缠绕剑椟到首端的龙首与剑椟完全融为一体),椟身上的“龙”与其说是装饰,不如说已渐次幻化为剑椟本身。

此外,M1:486内还含有带黑漆鞘的铁剑一柄。可以想象,打开剑椟的盖子,观者的目光从剑椟外表的“黑龙”转移到椟内嵌放的“黑剑”上。一方面,剑椟外表的黑漆和剑鞘的黑漆借助色彩的统一保证了观者目光在两者之间衔接的流畅;另一方面,剑椟内部的“素面”也确保了观者的目光在从外向内转移的过程中不被剑椟内面多余的装饰和色彩干扰。换言之,剑椟内外色彩装饰的安排体现了工匠为实现“龙剑幻化”视觉体验连贯性所做的精心设计。

漆龙形剑椟的设计通过弱化其自身作为“容器”的视觉性(龙身和椟身的高度融合以及剑椟内外颜色的巧妙安排),保证了观者在开椟取剑、闭椟藏剑的过程中,“龙”和“剑”在视觉上的无缝转移。因此,海昏侯刘贺墓出土漆龙形剑椟所体现的“龙剑幻化”意趣,说明“宝剑化龙”的想象在刘贺所处的西汉后期已经成型,并且在剑椟艺术中得以实现。

四 余 论

关于剑椟的早期发展状况,杨泓《东周的剑椟与剑鞘》[20]一文言之甚详,此不赘述。剑椟流行于先秦。《庄子》:“夫有干越之剑者,柙而藏之,不敢用也,宝之至也。”[21]其中“柙”通“匣”,可知东周时宝剑已有专用的剑匣(剑椟)。及至汉朝,剑椟极为鲜见,仅西汉齐王墓随葬器物坑[22]等有少量出土,其数量、质量已不可与先秦相比,文献也仅《西京杂记》略有提及:“汉帝相传以秦王子婴所奉白玉玺,高帝斩白蛇剑。剑上有七采珠、九华玉以为饰,杂厕五色琉璃为剑匣。”[23]

刘贺墓出土的漆龙形剑椟填补了西汉剑椟考古实物的空缺,尤其椟内剑槽是随宝剑、玉饰形状雕刻而成,一椟专用于一剑,与早期的盒式剑椟不同,也足以说明宝剑的贵重。剑椟以“龙”作为主题并且通过立体浮雕和色彩安排来巧妙表现“宝剑化龙”的设计内涵,打破了之前剑椟仅作为宝剑“容器”的界限,为研究西汉的剑椟艺术提供了重要的考古材料。

海昏侯刘贺墓出土的漆龙形剑椟及其所盛玉具铁剑是目前出土年代最早的“雌雄剑”考古实物,证实了“雌雄剑”的概念和实物制造至迟在公元前1世纪就已经出现,以刘贺下葬的公元前59年为下限。同时,龙形剑椟的发现也为研究“雌雄剑”“阴阳剑”等概念在后世中国乃至东亚文化圈中的流传和发展,包括流行于六朝和隋唐的雌雄剑传说,后世道教文献中的“阴阳剑”[24],以及出土于日本奈良东大寺、原属圣武天皇(701~756年)的带有“阴剑”“阳剑”铭文的两把铁刀实物等[25],提供了至关重要的新线索。

附记:线图由王楚宁绘制。江西省文物考古研究院杨军研究员和北京大学历史学系博士研究生王楚宁对本文写作提供了宝贵意见和帮助,谨致谢忱。

向上滑动阅读注释

[1]《礼记正义》卷三五《少仪》,第1034、1037页,北京大学出版社,1999年。

[2]湖南省博物馆等《长沙马王堆一号汉墓》,第42页,文物出版社,1973年。

[3]关于马王堆一号墓帛画中阴阳双龙穿璧图像含义的深层解读,见汪悦进《入地如何再升天?——马王堆美术时空论》,《文艺研究》2015年第12期;姜生《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》2014年第12期。此外,陈锽指出马王堆帛画上的双龙穿璧图像中对于两龙细节的刻画有所不同,意在表现二龙的雌雄之分,见陈锽《超越生命:中国古代帛画综论》,第666页,中国美术学院出版社,2012年。

[4]《春秋左传正义》卷五三《昭公二十九年》,第1504页,北京大学出版社,1999年。

[5](西汉)刘安《淮南子》卷六《览冥训》,第62页,上海古籍出版社,1989年。

[6]李道和《干将莫邪传说的演变》,《民族艺术研究》2006年第2期。关于古代吴越地区的铸剑传统以及传说,见钟少弈《龙泉霜雪——古剑的历史和传说》,第33~70页,三联书店,1998年。

[7](战国)韩非子《韩非子》卷一〇《内储说下六微》,第86页,上海古籍出版社,1989年。

[8](宋)李昉《太平御览》卷三四四《兵部》,第1582页,中华书局,1960年。此文亦见《吕氏春秋·察今》。

[9](西汉)刘向《战国策》卷一二《齐五·苏秦说齐闵王》,第428页,上海古籍出版社,1988年。

[10](宋)李昉《太平御览》卷三四三《兵部》,第1576页,中华书局,1960年。

[11]同[10]。

[12](汉)赵晔《吴越春秋》卷四《阖闾内传》,第32页,江苏古籍出版社,1999年。

[13](东晋)葛洪《抱朴子》卷一七《登涉》,第136页,上海古籍出版社,1990年。

[14]关于中国古代“五月丙午”铸铜的传统以及其文化内涵,见庞补《“五月丙午”与“正月丁亥”》,《文物》1979年第6期。

[15]“五石”是中国古代阴阳五行宇宙观中的重要概念。《淮南子·览冥训》中即记载“于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极”。五石在中国古代医药及炼丹术理论中也扮演了重要角色。详见李零《五石考》,《中国方术续考》,北京东方出版社,2000年;王奎克《五石散新考》,《科技史文集》第14辑,上海科学技术出版社,1985年。值得一提的是,文献中所见五石药剂有添加阳气的功能,或许与葛洪雌雄剑“厌水精”(阴性)有关,列此备考。

[16]同[13]。

[17](战国)吕不韦《吕氏春秋》卷二〇《知分》,第180页,上海古籍出版社,1989年。

[18]《晋书》卷三六《张华传》,第1075、1076页,中华书局,1974年。

[19](东汉)郭宪《汉武帝别国洞冥记》卷三,第12页,中华书局,1991年。

[20]杨泓《东周的剑椟与剑鞘》,《逝去的风韵——杨泓谈文物》,中华书局,2007年。

[21](战国)庄周《庄子》卷六《刻意第十五》,第84页,上海古籍出版社,1989年。

[22]山东省淄博市博物馆《西汉齐王墓随葬器物坑》,《考古学报》1985年第2期。

[23](东晋)葛洪《西京杂记》卷一,第26页,三秦出版社,2006年。

[24]关于六朝和隋唐道教文化中的剑,详见[日]福永光司《道教的镜与剑——其思想的源流》,《日本学者研究中国史论著选译》第七卷,中华书局,1993年。

[25]关于东大寺出土阴阳剑,详见東大寺ミュージアム編《国宝·東大寺金堂鎮壇具のすべて:修理完成記念特別展》,第114~119页,图录第14项第3条,第133页,東大寺,2013年。日本光明皇后在圣武天皇逝世后,于756年献纳两把宝剑于正仓院(即正仓院《国家珍宝帳》“百口大刀”项首头所记“阳宝剑”“阴宝剑”两口),后又取出并埋于东大寺大佛膝下作镇坛具。两剑设计相同,身铁质,阳剑98、阴剑97.5厘米。明治四十年(1907年)在奈良东大寺大佛膝下出土。2010年在进行文保工作扫描剑身时意外发现“阴剑”“阳剑”铭文。