考古类展览的情境构建和阐释策略

内容提要:考古类展览在从田野走向展厅的过程中,信息发生了一系列转译。为了让考古成果及其论证过程更完整地呈现给观众,并在阐释中尊重观众的自主性,策展人需要对信息进行取舍和延伸。本文以上海博物馆“实证中国—崧泽·良渚文明考古特展”为例,探讨通过引导探究式的情境创设和多元开放式的阐释策略,将考古材料更有效、精准、生动地传递给观众,引导其建立自己的思考认知。

关键词:考古类展览;实证中国;情境构建;阐释策略

以考古遗址和出土材料为主要展品的考古类展览,作为阐释和传播中华文明起源,展示中华文明多元一体、兼容并蓄总体特征的重要途径,受到各大博物馆的青睐。本文以上海博物馆“实证中国—崧泽·良渚文明考古特展”为例,探讨考古类展览如何通过鲜活的情境构建和多样的阐释策略,将考古遗址和出土文物承载的历史信息更有效、精准、生动地传递给观众,建立考古与公众、社会之间桥梁。

20世纪70年代出现的“公共考古”理念和“新博物馆运动”,是对考古和博物馆社会性问题的反思。考古工作及其成果不再仅仅是考古发掘报告和囿于学术圈内的对遗址和出土文物信息的解读,博物馆也不再是居高临下展示“宏大”主题的场所,二者都开始转向关注公众的需求。公共考古学认为考古资料不会自己说话,它们的意义和价值是由那些关心它们的人所创造的,因此公共考古学的关注焦点应该由物转向人。从文化财产的利用到公众参与,这些问题和视角作为一个整体能够赋予考古学更多的意义和价值。新博物馆学重新调整了博物馆中“人”和“物”的关系,以物为先让位于以人为本。即博物馆必须重新从观众视角关注社会整体,提供高品质的公共服务。

打卡镇馆之宝是当下大部分考古类展览能够迅速火爆的主要原因,但这也使得此类展览不是因为大量排列考古出土文物而陷于单调,就是因为通篇阐释各个遗址的考古学文化相关知识而陷于繁杂。考古材料从田野走向展厅,在不同的背景下面对不同受众,信息发生了一系列转译。首先在田野考古中,考古工作者根据发掘清理记录下来的各种信息,提炼成考古报告。其次是在考古类展览策划过程中,博物馆策展人在某个主题架构下选择部分考古材料组织成展品,将考古报告的信息转化为博物馆展览语言。最后是观众在参观展览过程中,将策展人输出的信息转化为自己个性化的体验。在这三次转译过程中,不仅会出现信息的减损或增益,也会产生对信息的加工或重构。由此,考古类展览在从田野到观众的转向中,主要面临以下三个方面的挑战:

一是考古工作者运用地层学、类型学和双重证据法等理论验证的研究成果及其论证过程如何更完整地呈现给观众;

二是如何对海量的考古文物资料进行取舍和延伸,使之更为贴合观众的认知和理解;

三是在阐释中如何尊重观众的自主性,引导其进行自由的思考和学习。

“实证中国—崧泽·良渚文明考古特展”是继2022年“何以中国”文物考古大展系列开篇之作“宅兹中国—河南夏商周三代文明展”之后,上海博物馆推出的该系列第二展,分古国文明、稻作文明、手工业文明和玉器文明四个单元。时空维度从距今4000年的黄河流域拉至距今5000多年前的长江下游地区,用考古材料实证以崧泽文化、良渚文化为代表的中华文明第一个发展高峰。

本文选取“实证中国”展作为讨论的案例,一方面是因为这个展览在一家综合性博物馆内,虽然有展柜、展具、灯光等辅助设施,但很难像设置于考古遗址发掘现场的展览那样,让观众产生直观的认知;另一方面这个展览的内容涵盖多个考古遗址和考古学文化,属于地区考古成果的汇总展,在一定程度上增加了阐释的难度。因此,通过这个案例的分析,有助于博物馆探索用何种阐释策略和展示设计解决前述实践中遇到的问题,对其他考古类展览也具有一定借鉴意义。

(一)引导探究式的情境创设

在博物馆讲述故事的时候,观众会因为自身经历代入其中而提升参观体验,这种事物的关联性、逻辑性和趣味性的提升,为观众的沉浸式体验提供了条件,使博物馆成为解读和重建人文世界的有效场所。作为一个汇聚358件文物,90%以上为珍贵文物,1/3以上为首次亮相最新考古成果的展览,“实证中国”是长江下游史前考古文明的一次大汇集。在考古遗址、出土材料、考古学文化之外,策展人打破线性叙事结构,创设了一个“文明从何而来”的引导探究式情景。展厅入口处的地面上投影了三个有关“何以中国”的问题:“什么是文明?判断文明的标准是什么?五千年中华文明是历史还是传说?”(图1)

在序厅的背景画面中,沿着北纬30度线,人类文明被串联点亮。长江下游5000年前的故事与几乎同一时期、同一纬度的古埃及文明、两河流域苏美尔文明共进。国家、社会、城市,阶层、权力,礼制、信仰、祭祀,手工业、农业、水利,玉器、艺术……这些抽象的名词伴随考古遗址和遗物,让每个观众在正式参观前已经开始构建对文明起源主题的思考。在展览的主体部分,策展人将长江下游早期文明的一系列考古新发现、新成就,通过古国、稻作、手工业和玉器四个文明的维度串联起来展开叙事,给出了关于文明起源的回答。

(二)多元开放式的阐释策略

始自20世纪中期的后现代主义解构了“一元”的认识论,批判绝对真实,重视多元的阐释。观众来博物馆的目的不是“观看过去”而是“创造过去”。这种思潮也影响到博物馆,开始探索展览不仅在于告诉观众“正确”的知识,还在于培养辩证的思维方式,以多元开放式的阐释策略,让观众参与到展览创设的“情与境”之中。“实证中国”展的阐释策略,不仅在于通过对考古材料的多层次信息解读实证文明起源,还结合了艺术化的效果处理、多媒体的辅助手段、多参与性的互动体验和具有仪式感的空间营造,透物见人、层层递进,建立双向信息传递。

1.多层次的信息解读

展览中的信息主要有两类:直接信息和间接信息。前者是指能够直接从考古材料本身获得的信息,如材质、造型、纹饰、铭文、出土地点等。这些信息多从学术角度出发,经过总结提炼,以说明标签的形式出现。后者则无法从考古材料本身直接获得,如文物的制作工艺和使用方式,相关人物、事件,遗址反映的王权、社会、礼制、阶层等。“古国文明”单元主要展现的是从崧泽文化区域中心性聚落的迅速增加,到良渚古城呈现出早期都市化的特征(图2)。策展人不仅强化了对于“镇馆之宝”的展示,而且更加注重对遗址内涵的阐释。中央环绕圆柱的六个独立展柜,每一件皆是“最高等级”;外围嵌壁式展柜在“崧泽时代”“良渚文明”这两大文化主题之下,分别介绍东山村遗址、凌家滩遗址、良渚古城遗址、反山遗址、福泉山遗址、寺墩遗址等遗址的布局及所出土的重要文物。没有考古学专业知识的观众,也能够从这些解读中了解到阶级的分化、王权的形成和都城的出现等早期文明起源的标志。

2.艺术化的处理效果

处理艺术空间的效果不仅在于帮助理解叙事设计中主客体体验的不同,而且有助于基于艺术性叙事元素和叙事场景的博物馆体验设计。“实证中国”展四大单元的单元说明旁都设计了一些通俗易懂的艺术装置,分别以夯土层、稻秆、麻布彩绘纹饰、玉料作为本单元丰富精彩内容的“预告”。第一单元展厅平面形似琮王的八边形,中心的帷幔在功能上可以起到隐藏灯具,使展厅见光不见灯的作用;在内容上,集中展现先民对鸟的崇拜,各种形象的鸟都能在展品中找到相应的图案。凌家滩遗址的燎祭投影将真实的文物通过定制支架置于等比复原的场景中,用投影渲染出场景周围火焰燃烧的氛围,既可以降低空间违和感,又能艺术化地使观众直观感知凌家滩文化中的燎祭场景(图3)。

3.多媒体的辅助手段

随着VR(虚拟现实)、AR(增强现实)等技术的出现,艺术与科技迅速融合,为展览情境的创设提供了更为多元化的视觉观展体验。对于博物馆而言,如果继续采用传统单调的文物展陈设计,已经远远满足不了观众的需求,但越来越多没有真迹,只是追求视觉酷炫和网红打卡的沉浸式光影艺术展,又缺少了知识和思想层面的启迪与交流。如何做到二者之间的平衡?该展览以文物展示陈列为主、多媒体手段作辅助的策展理念作了一次有效探索。

“稻作文明”单元从崧泽·良渚文化阶段的水稻生产、耕作模式、捕猎、饲养以及网渔等方面来探寻彼时人们的生活。展厅地面全息投影的一片稻田仿佛带观众穿越到了遥远的良渚时代,徐徐展现了稻子从青涩到成熟的全过程(图4)。阡陌纵横的田野光影源于目前世界上发现面积最大、年代最早的施岙古稻田遗存的俯瞰图。古稻田、粮仓等遗存的考古发现部分解答了“古人吃什么”的难题,那古人又能够获取和利用哪些动物资源呢?金色稻田远处的墙面展示了上海广富林遗址出土的动物骨骼遗存,在设计时为每一块骨骼量身定制了金属支架,并将它们精确地定位在动物剪影的相应部位。

数字化的展示打破了传统单向式展示方式的局限性,为观众创造了一个沉浸式的场景平台,并与文物展品的特点进行有效结合,在用科技手段再造的崧泽—良渚超现实之“境”中,唤起观众内心深处之“情”。

4.参与性的互动体验

考古类展览呈现的内容既是叙事者也是传播媒介,势必要求文物展品不再只是隔窗观物的单向信息传达,而要让观众通过展览设计叙事语境中的活动与体验去理解整个逻辑背景。“手工业文明”单元分淬土成陶、雕骨髹木、纺布缫丝和琢石辨玉四个版块。由于涉及各类手工业的科普内容,诸多专业性知识如何转述为观众可以听懂的语言?展览又如何引导观众深入文明起源主题的思考,建构一个双向交流的参观空间?策展人在展陈设计中采用了流程图讲解和互动体验等方式。

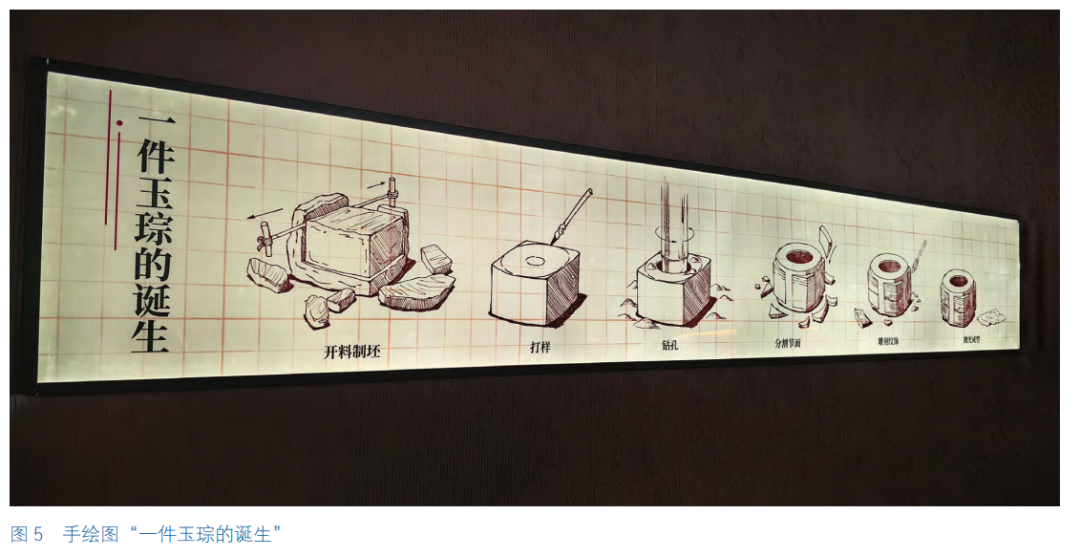

崧泽时期先民对玉石材质的开采、制作技术已有了划时代的提高,而良渚文明则将玉器制作推向极致。策展人以“一件玉琮的诞生”为例,用手绘图结合文字解说让我们得以看到当时对玉石加工的细节,完整还原出一件玉琮如何从无到有(图5)。为了让观众在互动体验中了解清楚各种玉石种类,以及从采石到加工制作的全过程,展览不仅提供了长江下游新石器时代常见的玉石供观众上手触摸,体验山料与籽料、玉石与水晶之间微妙的差别(图6),还制作了琢玉各个环节的多媒体互动小游戏,让观众在玩耍中体会到玉石从开采到制作的过程消耗着大量社会生产力,需要更严密有序的社会组织来支撑,而这些正是文明形成的重要因素(图7)。

5.仪式感的空间营造

通过对展厅场所精神的空间营造,可以提升展陈所传达的“情与境”。场所精神是一种总体气氛,是人的意识和行动在参与的过程中获得的一种场所感,一种有意义的空间感。当观众进入展厅,只有对展陈空间产生认同感,才能建立起互动关系,空间由此升级为有特殊意义的场所。

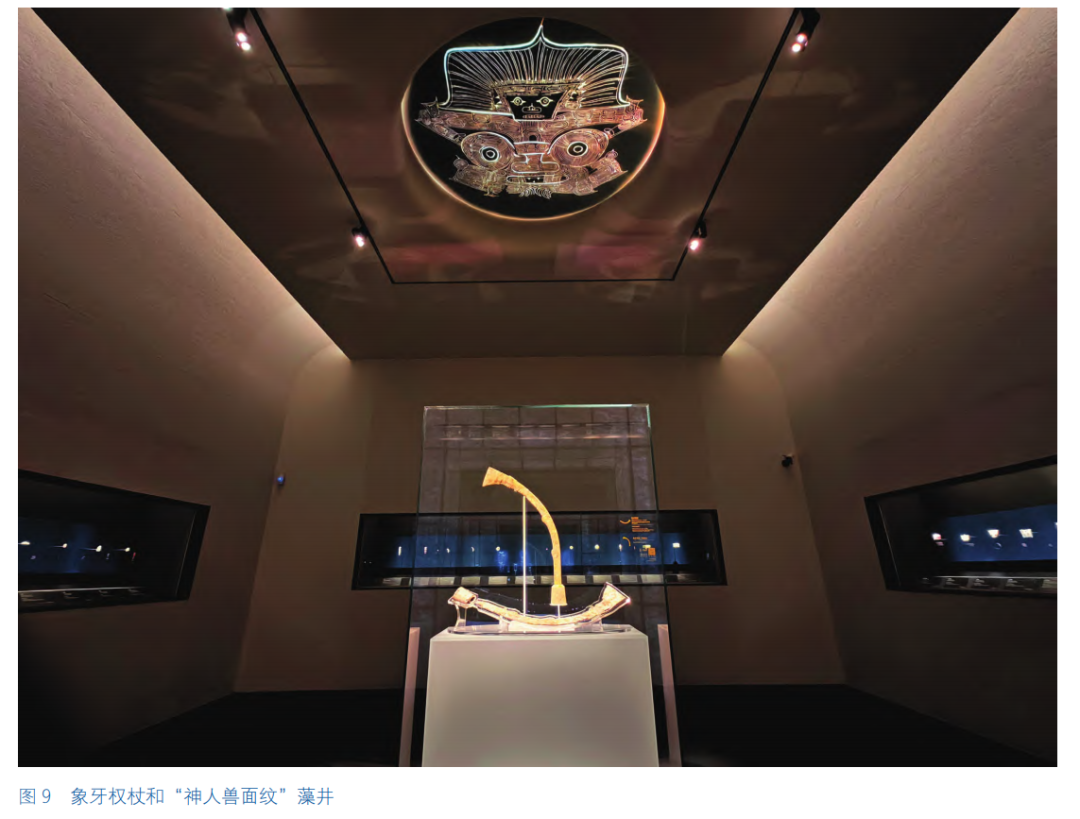

“玉器文明”的展陈设计正是强化观众对崧泽—良渚玉器仪式空间的感知体验。从崧泽文化、凌家滩文化的玉鹰、玉人、虎首玉璜,到良渚文化带有“神人兽面纹”的象牙权杖、透雕玉冠状器、玉璧等,反映了原始宗教信仰从多神到一神的转变。崧泽时期,玉从简单装饰的用途向着代表身份、等级的玉礼器发展。良渚文化则以玉来划分等级、区别身份、显示权力,创造了琮、璧、钺等为代表的一系列玉礼器及其背后的礼仪系统,最终形成了一套不同阶层人群的用玉制度和社会规范。

为了营造这种唯玉是礼、玉为神驱的氛围,策展人用杜邦纸制作了该部分的围合隔断;借助展厅中央层高的优势,在灯光的映衬下,利用杜邦纸朦胧的肌理感,将玉器放大后的纹理质感展现到极致(图8)。展厅中心位置,放置2010年出土于上海青浦福泉山遗址吴家场墓地207号墓的象牙权杖,头顶藻井则是一个放大的良渚“神徽”—“神人兽面纹”(图9)。在如玉般温润质感的包裹下,整个展厅呈现出简洁高级的仪式感。置身其中,仿佛与良渚王权神授的“一神”信仰系统产生连接。各种玉器上的“神徽”成为维系当时整个广域国家社会统一的纽带。

三、结语

有“情”有“境”的考古类展览不应只是文物的堆砌。展览中的考古材料及其信息都离开了原始环境,成为了碎片化的存在,德米拉·乔丹诺娃(Ludmilla Jordanova)将其称为“去脉络化”(De-contexting)的普通物品。只有为其重构信息脉络,才能让参观者重新认知它们,使其能够在建立记忆、联系和想象空间中发挥作用。通过引导探究式的情境创设和多元开放式的阐释策略,将碎片化的信息重新整合到整个展览的主题叙事中,能够使观众在参观过程中建立自己的学习体验。

借助对“实证中国”展览的分析,我们看到考古材料从田野走向展厅,建立与公众联系的一个具体实践。在后现代思潮强调多元秩序的当下,再现全面、客观的知识不再是展览策划的目标,“实证中国”策展人打破线性的叙事结构,创设了一个“文明从何而来”的空间情境,从文明的四个维度出发,与观众共同思考关于文明起源的答案。相信,这也是未来考古类展览拉近与社会公众的距离,真正“以观众为中心”的发展方向。