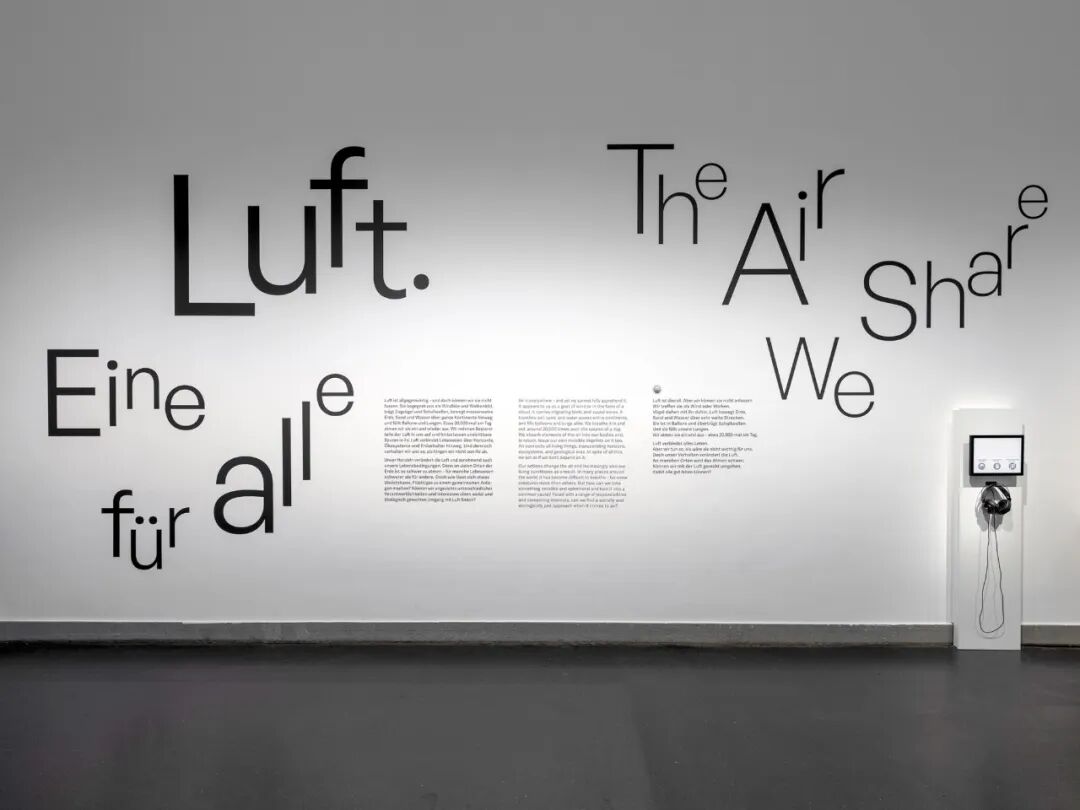

德国卫生博物馆特展“我们共享的空气”

2025年,德累斯顿德国卫生博物馆推出新特别展览“我们共享的空气”,以“空气的变化”为核心切入点,突破传统对空气的物理属性认知,深入探讨其在地方与全球层面的社会、文化与政治影响。这场展览不仅是一场科学与艺术的对话,更是一次邀请公众参与、反思人类与空气关系的公共性实践。

一、展览背景与创作团队

展览由跨领域团队共同打造:与挪威项目“我们从凯布讷山来”(Wir von Kebnekaise)的艺术家Tina Buß、Irmhild Gumm合作,聚焦空气的感知与记忆;设计师Janek Müller主导概念设计,并统筹展览图形、屏幕及互动图形的设计。团队以“空气”为线索,将科学数据、个体经验与社会议题交织,构建了一个多维度的叙事空间。

一、展览结构与核心区域

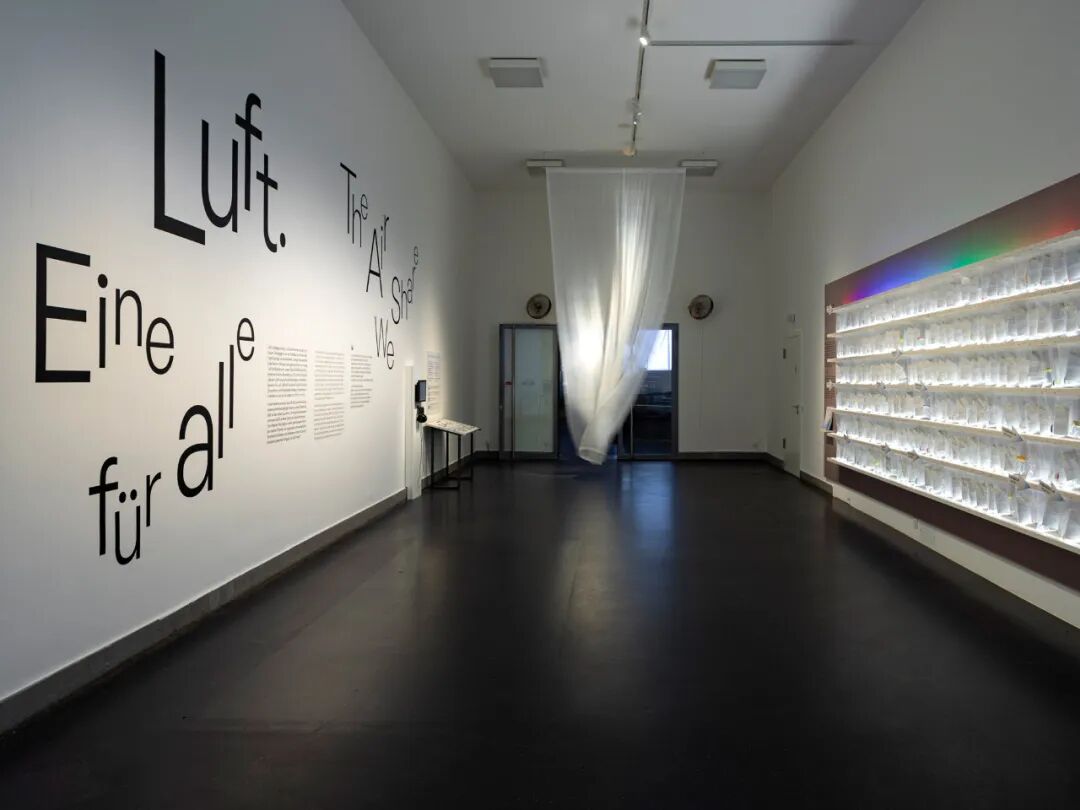

展览从入口的“空气档案”延伸至三个主题大房间,通过沉浸式场景与互动装置,引导观众从个人记忆出发,逐步触及空气的控制、争议与全球共治议题。

1. 空气档案:个人记忆与集体感知的交织

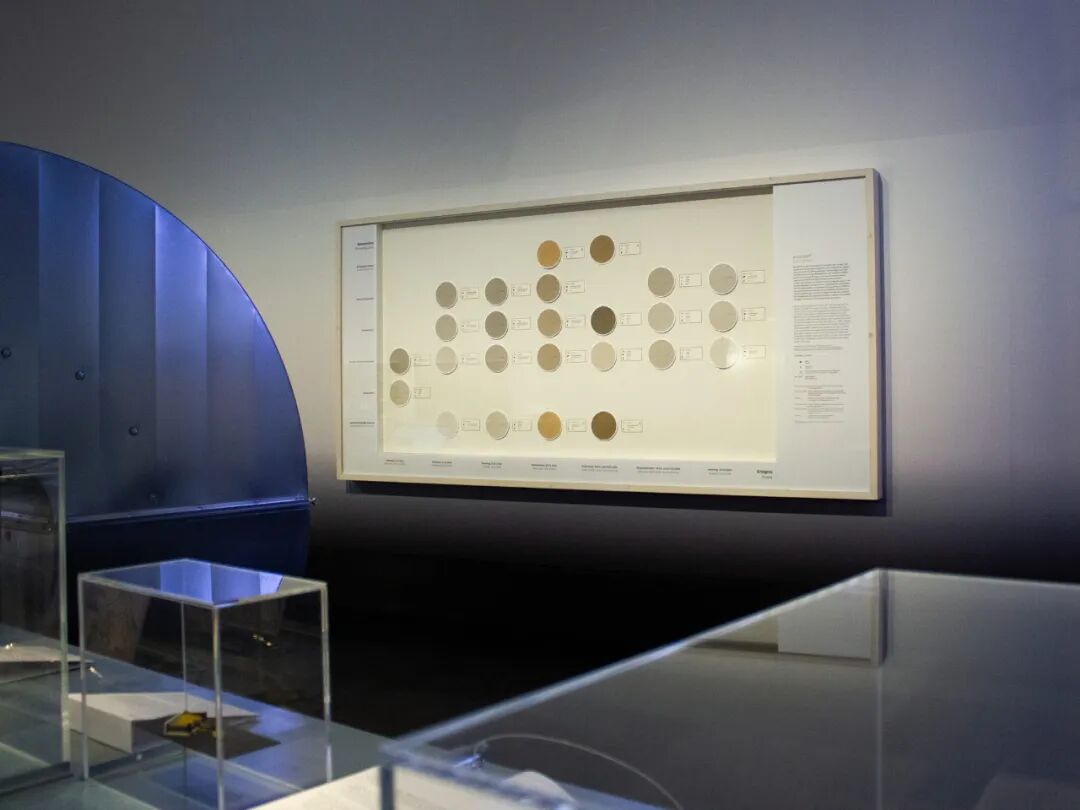

入口处的“空气档案”是展览的起点,汇集了不同年龄层参观者收集的空气样本——这些被封存在玻璃瓶中的空气被分为十一类,每类对应一种情感或生活场景的记忆标签,如“快速”(可能与通勤时的风感相关)、“临界”(如雾霾天的压抑)、“幸福”(如雨后青草香)。档案旁配备查找手册,观众可通过文字与实物,将抽象的“空气”与具体的生活经验联结,感受空气作为“记忆载体”的独特性。

2. 第一区域:隐形——空气作为连接

此区域以“空气的流动性”为核心,通过艺术装置与视觉设计强化空气的无形却关键的连接作用。

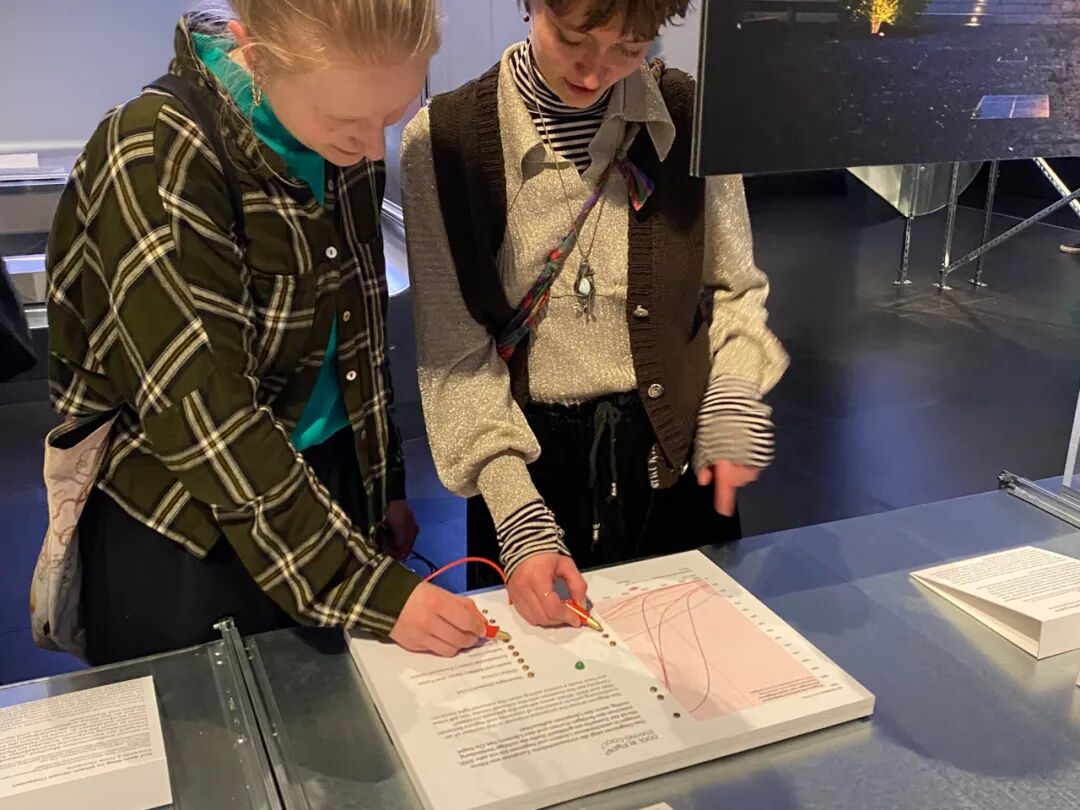

3. 第二区域:测量——空气在控制中

此区域聚焦人类对空气的“控制”行为及其背后的权力与公平议题,通过装置与互动实验引发批判性思考。

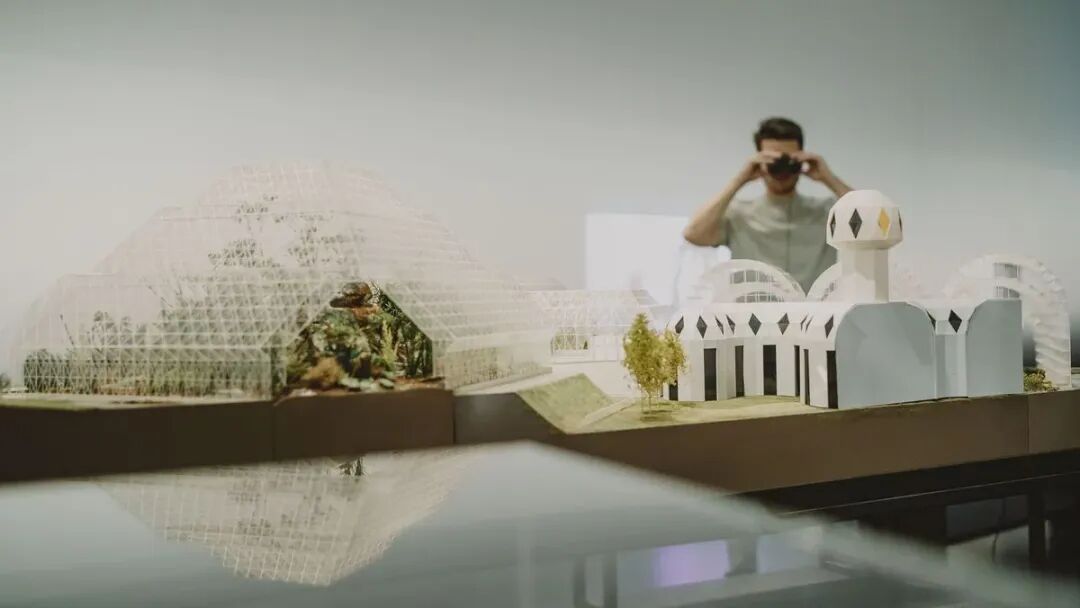

4. 第三区域:争议——空气作为共同财产

最后一个房间以“全球共同财产”的视角,探讨空气治理的挑战与可能性,强调“空气不属于任何国家”的特性。

二、可持续性与设计理念

展览在设计中践行可持续原则:部分展陈元素(如图文板)复用自过往展览;物体文本采用折叠纸板材质,替代传统带保护罩的装订方式,减少资源消耗;整体视觉风格以“简单透明”为核心,既符合科学展陈的严谨性,又传递环保理念。

三、展览的意义与目标

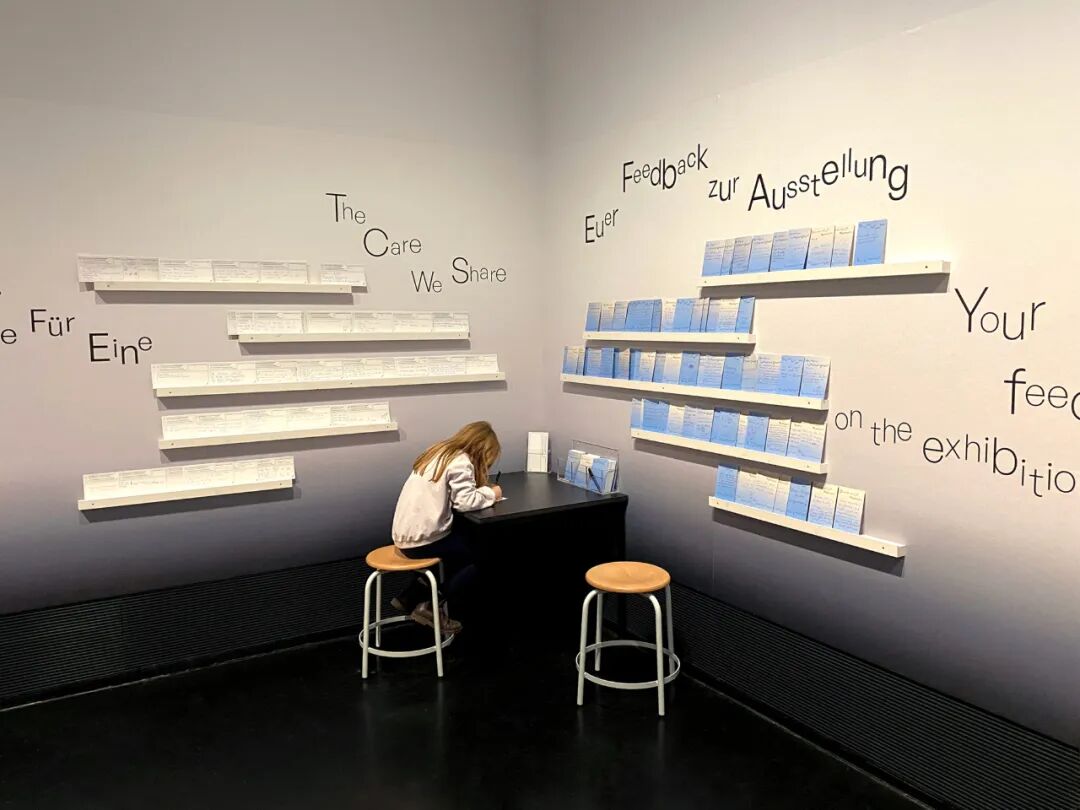

“我们共享的空气”不仅是一场关于空气的科普展,更是一次“视角转换”的实践——它将空气从“无形的背景”变为“有故事的主体”,从“自然现象”变为“社会议题”。通过个人记忆、科学数据、艺术表达与互动讨论,展览最终指向一个核心追问:在空气作为“全球共同财产”的今天,人类应如何以更包容、更责任的态度,重新定义与空气的相处方式?

总结

这场展览将持续激发公众对“清洁空气权”“环境公平”“全球治理”等议题的关注,成为连接科学、艺术与社会行动的公共对话平台。