龙丽朵 | “珠”海泛舟 走进汉代岭南珠饰

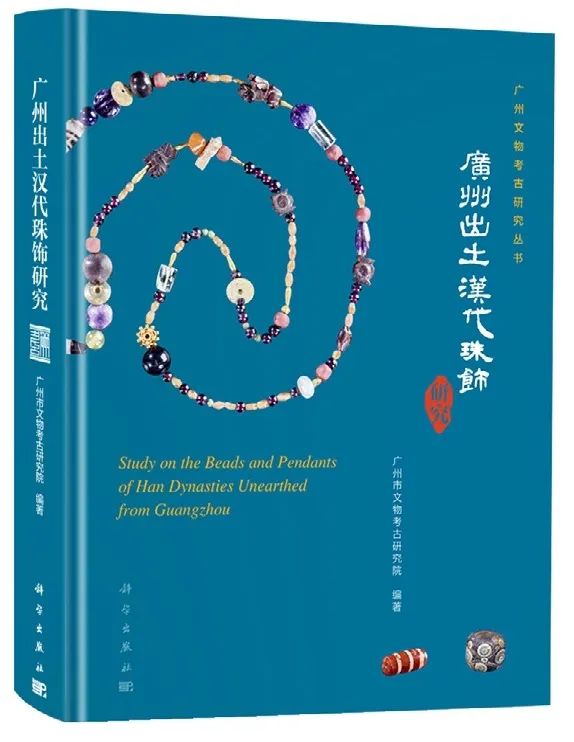

珠饰作为联系不同文化的重要纽带,质轻价昂,坚固不易损,便于携带,极易传播,是重要的考古学研究材料,近年关于珠饰研究的著作有《湖南出土珠饰研究》《珠光琉影—合浦出土汉代珠饰》等。广州作为汉代岭南地区的政治和商业中心,近几十年考古发掘中出土了大量珠饰类文物,但一直缺乏系统梳理和深入研究。

对此,2016年开始,广州市文物考古研究院成立研究课题组,与中国科学院上海光学精密机械研究所合作,全面梳理广州地区汉代珠饰的出土情况,对珠饰进行科学的分类及描述,并结合科技检测分析,对广州出土汉代珠饰的来源、材质、制作工艺,以及交流贸易等方面进行探讨,阐述了珠饰在汉代海上丝绸之路贸易中的重要地位,最后结集出版《广州出土汉代珠饰研究》一书。

研究材料的准备

此次研究范围定在1953—2016年间广州地区出土的各种穿孔并用于人体装饰的珠子,以及少量与饰物相关的未穿孔的小件玉石制品、半成品和原石,在此基础上对广州地区出土的汉代珠饰实物及其考古发掘材料进行全面收集,囊括了广州市文物考古研究院、广州市博物馆、西汉南越王墓博物馆、番禺区博物馆4家单位收藏的广州地区出土所有汉代珠饰,数量达2万余颗。经过对珠饰的实物观察、测量、绘图、拍摄,结合已发表资料的图片、描述等,制作详细的数据表格,对珠饰信息进行全面汇总和分析。

创新的分类方法

本次研究在珠饰的分类上实现了突破创新,在判明珠饰材质时,除常规的通过肉眼鉴别,还采用科学测试手段予以确认,比如透明无色的绿柱石珠以往会被误判为水晶,绿色透明的绿玉髓珠常会被误判为玻璃珠,一些不透明的玻璃珠常被认作陶珠等,经过检测可以准确区分。

我们对珠饰材质名称进行了统一,厘清了容易混淆的一些概念,修正了以往的一些判断。如文博界通称的“肉红石髓”,按照宝石学的命名统称为“红玉髓”;考古报告中提到的琉璃珠、料珠统称为玻璃珠;考古报告中的玛瑙实际上包含了宝石学上的红玉髓与玛瑙两类材质,二者都属于隐晶质石英类矿物,不同之处在于玛瑙有条带状花纹,20世纪80年代初出版的考古报告《广州汉墓》中描述的鸡血石以及大部分橘红色、橙黄色玛瑙实际上都属于红玉髓;石英珠实为釉砂珠,统称为“费昂斯”,《番禺汉墓》认定的部分绿松石实际也为费昂斯。

通过鉴别,我们将广州出土汉代珠饰的材质分成人造材料和天然材料两大类。

人造材料

人造材料经人工淘炼或合成,再经熔融、冷却等工序制作而成,包含玻璃、费昂斯(Faience)、陶、金、银5类。

玻璃 在广州地区汉墓中,玻璃属于出土数量最多的一类珠饰,共计18339颗,色彩最绚丽,形状最丰富多样。西汉时期墓葬中就有大量出土,到东汉则更甚,覆盖范围也更广。从形状来看,较特别的珠形有系领形、胜形以及耳珰中的腰鼓形、喇叭形等。除了数量极多的单种颜色的玻璃,还有少部分装饰有图案,如蜻蜓眼玻璃珠、条带纹玻璃珠或马赛克玻璃珠等,南越王墓出土有2颗蜻蜓眼玻璃珠,其表面装饰有绿白两色的眼睛。

胜形玻璃珠

南越王墓出土的蜻蜓眼玻璃珠

喇叭形玻璃耳珰

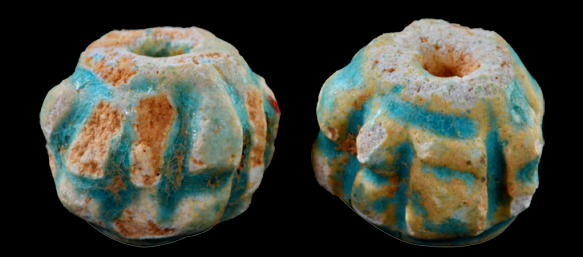

费昂斯 广州出土的89颗费昂斯都来自东汉墓,是过去“釉砂”“玻砂”的统称,表面为玻釉和石英砂,内部是玻璃和石英砂的混合体。

费昂斯在外观和原料上都和玻璃相似,但不同于玻璃先烧融后成型,其制作工艺是先成型后烧结。费昂斯本指一种蓝色釉陶,产自意大利北部Faenza,后来古埃及制造了一种原始玻璃器与之相似,因此被称为Faience。

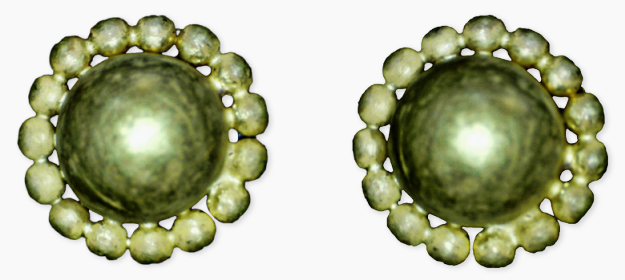

港尾岗东汉墓出土蓝绿色菠萝形费昂斯珠

广州发现的费昂斯既有成串出土的,也有单颗串于各种材质珠饰中一起出土的,大部分表面都有蓝绿色釉,但因为埋藏在地下的时间长,导致釉体剥落,裸露出内部。费昂斯的形状很特别,有扁圆形、榄形、多面体、瓜棱形、菠萝形5种,如广州小谷围岛港尾岗东汉墓M2就出土了2颗蓝绿色菠萝形费昂斯。

陶 陶珠都是算珠形,与新石器时代的纺轮极其相似,广州地区仅3座墓有出土,虽然形状很小,但个别陶珠上戳印同心圆纹做装饰,显得有趣可爱。

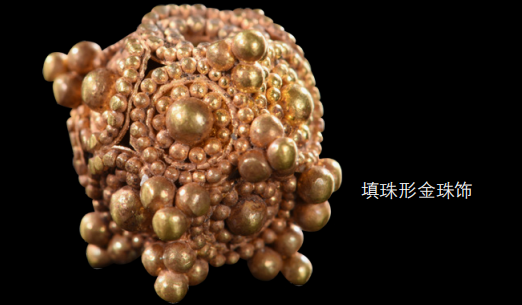

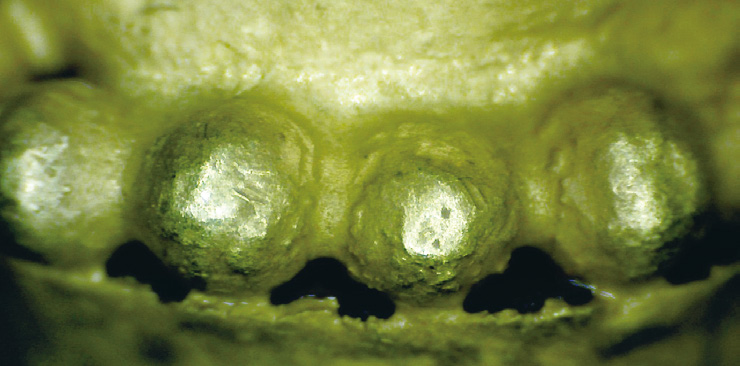

金 金珠饰是除了玉髓外最有光泽的一类,西汉时期出土较多,东汉较少。最能体现工艺和技术的是填珠形金珠,每个金环内都焊满细密的小金珠,堆叠3层,如西湾路旧广州铸管厂东汉墓出土金珠,重1.99克,长7.53毫米,出土时部分塔形金珠已经缺失。

银 广州出土的银质珠因氧化锈蚀严重普遍呈现暗灰色,少见银白色光泽,形状都是胆形,成串出现于3座东汉墓。这种氧化锈蚀严重的原因除了外部的环境因素外,也与本身材质中的其他混合金属有关。

胆形银珠

天然材料

天然材料指自然界原来就有,未经加工或基本不加工就可直接使用的材料,包括红玉髓、绿玉髓、玛瑙、水晶、绿柱石、石榴石、绿松石、玉、煤精、琥珀、其他石料等11类,涵盖了无机质宝石、有机质宝石、半宝石及动物骨骸。天然材料珠饰主要通过切割、打磨、钻孔、抛光等冷加工方式制成,也有少量经过后期热加工处理。

玉珠 此次统计的广州地区汉墓33颗玉珠饰有7颗出土于南越王墓中,其中装饰有漂亮的线刻涡纹的圆形玉珠出自组串饰,另有精致的玉人形象等。广州汉墓中的玉珠饰都是透闪石,属于软玉的一种,其他软玉类矿物珠饰还有石英珠和石榴石珠。

刻满涡纹的圆形玉珠

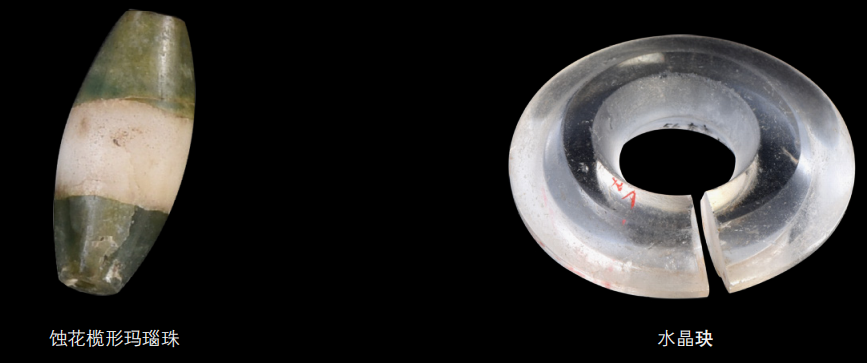

石英质玉石 我们统计出的隐晶质石英质玉石珠,根据颜色、花纹的区别分为839颗红玉髓珠、15颗绿玉髓珠和174颗玛瑙珠三类。肉眼清晰可辨的红玉髓珠,即考古学上俗称的肉红石髓珠或红玛瑙珠;不同色调的绿玉髓珠则比透闪石玉类保存状况更好,极少被沁色,仍然保持着绿汪汪的水头;具有同心层状纹带、平行纹带或各种花纹图案的玛瑙,也是极易被区分出来的,其纹理多样,形状也有很多种,如榄形、胆形、圆柱形、扁鼓形、三角形等,马赛克玻璃珠就是仿照玛瑙纹理制作的。

单晶石英 即水晶,单独划为一类,最纯净状态时为无色透明晶体,含微量元素时则会产生紫色、黄色、茶色等。广州出土的汉代水晶珠饰共214颗,其中西汉86颗,东汉128颗。因水晶的通透程度高,且晶型为柱状,其器形更多为棱柱形和双锥形,这样容易折射光泽。

另外较多的还有算珠形、圆形、凸镜形、榄形等。除一般形状外,西汉时期的广州汉墓中发现有水晶玦这一传统器形,东汉时期则出现了模拟动物形状的水晶狮形饰和水晶龟形饰。

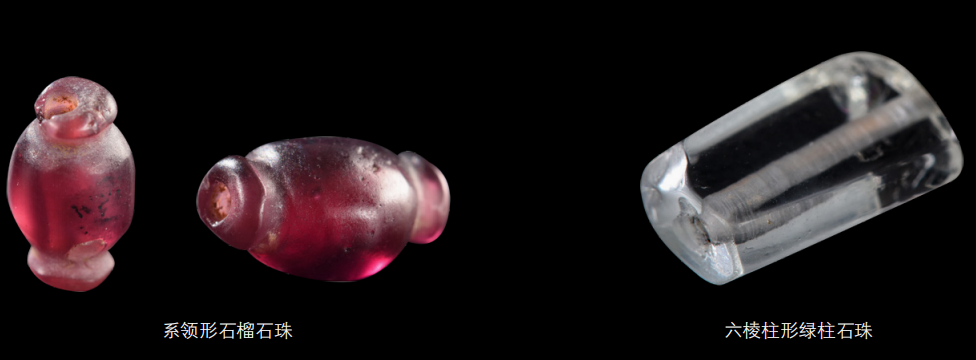

石榴石 英文为“Garnet”,意思是“像种子”或“有许多种子”,其晶体具有石榴籽的形状与颜色。广州出土的所有石榴石珠共166颗,主要是紫色或紫红色,有圆形或不规则圆形、榄形和系领形,并具有特别的漏斗状钻孔现象。

石质类 除以上这些大量出土的珠饰类别外,石质类珠饰出土数量不多的有绿柱石珠、绿松石珠、煤精珠。

绿柱石珠是广州汉墓珠饰中最纯净的珠饰,它带着无暇的透光度,穿越千年岁月,缓缓地吸引着我们的目光。它虽然容易与水晶混淆,但仔细观察可以发现其通透度远非水晶能够媲美。匠人在制作时,为了最大限度地表现宝石内部的魅力,宝石表面切割打磨出很小的不规则抛光面。这些抛光面让光线进入宝石中,沿着一定的角度折射,造成光线发散,产生彩虹一样的色彩,这就是珠饰的魅力。目前,南汉二陵博物馆的“丝路启航—广西出土海上丝绸之路文物特展”展出有数量丰富的绿柱石珠,其中部分为绿柱石中最珍贵的品种“海蓝宝石”。

番禺汉墓 M25 绿松石珠

广州出土的9颗汉代绿松石珠都见于东汉墓,从报告图片看,部分疑为费昂斯。但番禺汉墓M25出土的一颗经中山大学宝玉石研究鉴定中心做鉴定分析,认定为绿松石珠。

煤精珠是广州两汉墓葬中出土的有机宝石类,共出土10颗,除了西汉南越王墓中出土2颗圆形珠,其余8颗圆板形、瓜棱形都出自东汉墓。煤精来源特别,它是腐殖质和腐泥质的混合物,是树木植物埋藏于地下转变而来的一种光泽强、质密体轻、坚韧耐磨的黑色有机岩石。但两汉墓葬中的煤精珠因为保存状况不佳,都有不同程度的风化,出现裂缝或断口片状损落,甚至珠体有疏松孔洞。

有疏松孔洞的瓜棱形煤精珠

琥珀珠饰出土128颗,西汉较少,东汉增多。琥珀是一种有机混合物,是树脂经过地质作用而形成。因其容易刻划,形状非常多样,其中以动物造型最能反映工艺水平。通过辨认,动物形状中最多的是狮形,有14颗,皆是蹲踞或趴卧的状态,如广州恒福路银行疗养院出土的一组对狮,棕红色半透明的身体,一只有鬃毛,一只无鬃毛,似乎是雌雄相伴,二者无论是形态还是刻划手法都极其相似。除狮形琥珀饰,其他形状如广州汉墓中记录的蛙形、类鱼形、龟形等都刻划得小巧精致。值得注意的是,这些形状的珠饰也同样出现在广西合浦汉墓群中。

对狮中无鬃毛的狮形琥珀珠饰

对狮中有鬃毛的狮形琥珀珠饰

在全面梳理广州汉代珠饰出土情况并做了大量统计分析后,可以总结出珠饰出土的时代特点和阶段性特征,是珠饰研究取得的突破性进展。

据统计,截至2016年,广州共发掘了1500余座两汉墓葬,其中242座出土珠饰21303颗。从出土情况看,珠饰的拥有及使用者地位较高,处于社会的中上阶层;从单座墓葬出土珠饰位置及种类、数量来看,部分墓葬出土珠饰较少,仅10颗以下,较多墓葬出土十数至数百颗不等,不同材质的珠饰常常组合成串,装饰于人体的头、颈、胸、腰、足部,有4座墓出土珠饰上千颗,可能是编缀成珠襦,用以殓葬。

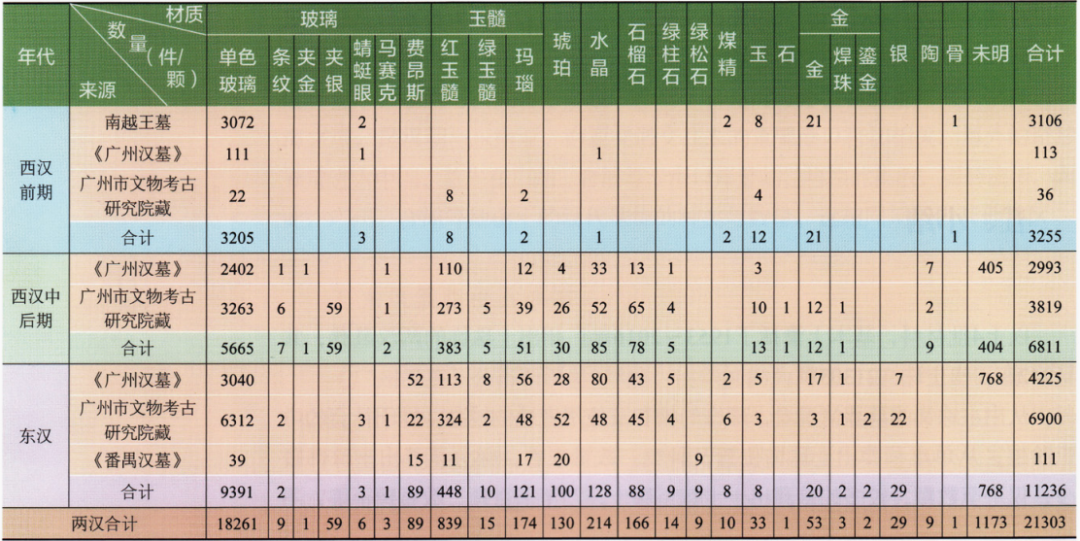

广州出土汉代珠饰种类统计表

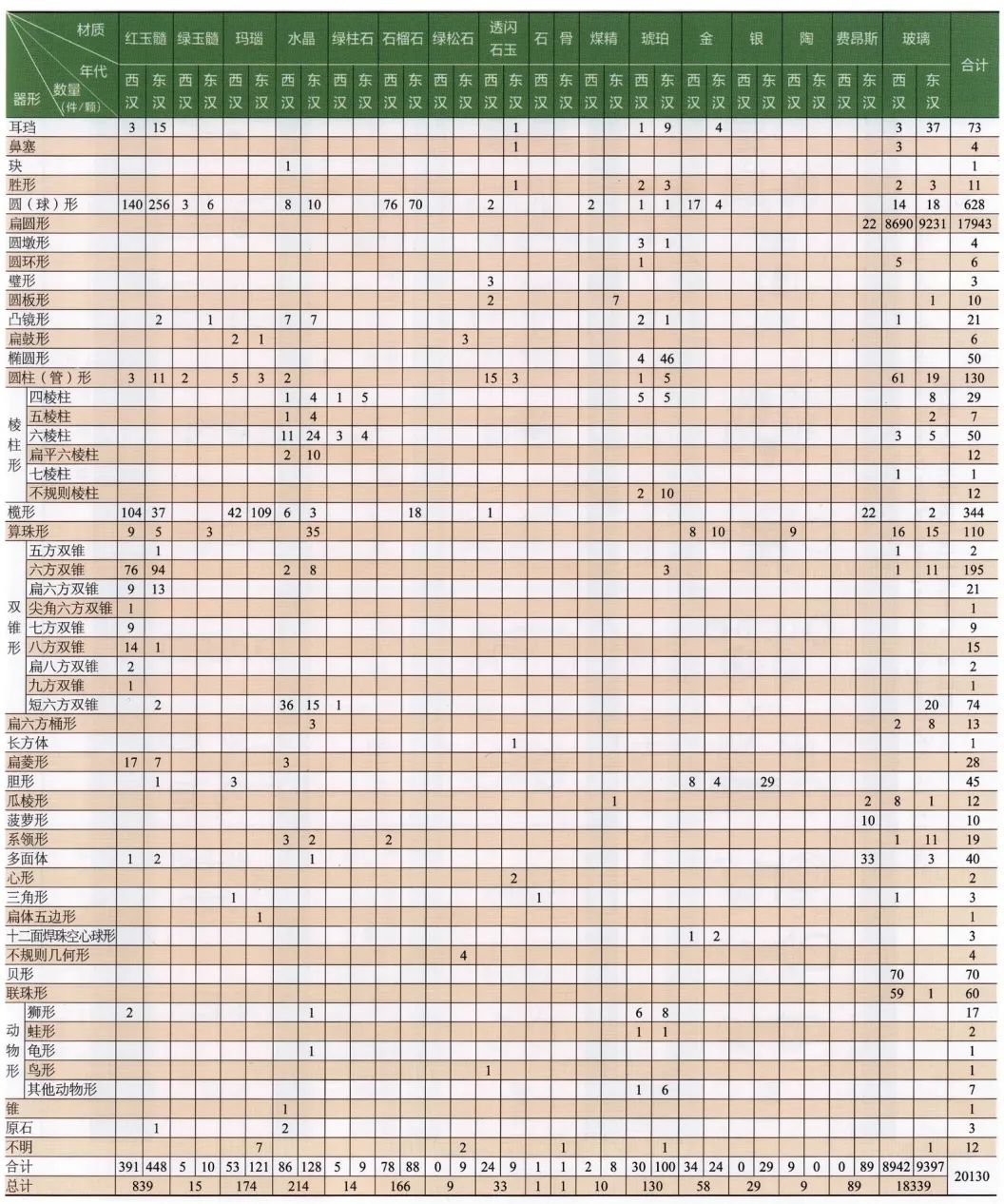

广州出土汉代珠饰器形统计表

结合广州汉墓的分期与珠饰出土情况分析,广州汉代珠饰经历西汉前期、西汉中后期、东汉时期三个发展阶段,与海外贸易交往存在密切关系。

西汉前期,珠饰属于只有少数高等级王宫贵族才能享用的奢侈品。数百座同期墓葬中仅有14座出土珠饰3255颗,其中的3100余颗出自南越王墓,其他墓葬出土珠饰不足150颗,材质只有玻璃、红玉髓、玛瑙、煤精、玉、金等数种,除了玻璃数量超过3200颗,其他材质的珠饰数量少的仅1颗,多的也只有21颗,形制简单。

西汉中后期的89座墓葬出土珠饰6812颗,墓葬数和珠饰本身的数量、种类都较西汉前期大为增多。已有的珠饰品种数量激增,如玻璃珠超过了5700颗,红玉髓珠增至383颗,玛瑙增至51颗,水晶增至85颗,还出现了绿玉髓、琥珀、石榴石、绿柱石、银、陶等品种。这说明随着南越国被灭,番禺城(今广州)战后重建,生产恢复、经济发展,其近海的地理位置受到汉朝廷重视,汉武帝派遣使者前往东南亚,开辟了中国通往南海诸国的航线,大量的海外奇珍异宝随贸易船队进入广州,珠饰在上流社会流行开来。

东汉时期有139座墓葬出土珠饰11236颗,数量几乎是西汉中后期的2倍,各品种珠饰数量仍在稳定增长,表明随着海外贸易的发展、技术的传播,珠饰的使用范围在扩大,并有可能在本地生产制作。

科学检测

进行研究时,我们从1万余颗珠饰中挑选了400余颗样品,对其进行了能量色散型X射线荧光光谱分析(XRF)、激光拉曼光谱分析(LRS)、光学相干层析成像(OCT)、超景深光学显微观察(OM)等现代科学技术检测,获取了珠饰样品的化学成分、物相结构、内部物理结构、钻孔微痕信息,确定了玻璃珠成分体系与着色剂、玉石质珠与金属珠的材质、断层结构与制作工艺。抽样涵盖面广,样品数量大,检测手段多样,数据丰富,为研究工作奠定了扎实基础。

能量色散型X射线荧光光谱分析

在对广州出土汉代金质珠饰的检测中,利用手持式XRF对部分典型样品进行成分分析发现,西汉时期金饰样品中金元素含量范围为94.40—99.34wt%(重量比),银元素含量低于6wt%;东汉时期金饰样品中金元素含量范围为80.24—89.20wt%,银元素含量范围为8—18wt%。表明西汉时期金饰样品含金量普遍较高,东汉时期金饰含金量则相对较低。同时在检测广州动物园东汉墓出土焊珠金耳珰时,在焊珠附近位置检测到汞(Hg),推测应为焊接时留下的。

焊珠金耳珰,腰身与头端套接缝隙处一端半球边缘焊 19 个小金球,一端半球边缘焊 15 个小金球

激光拉曼光谱分析

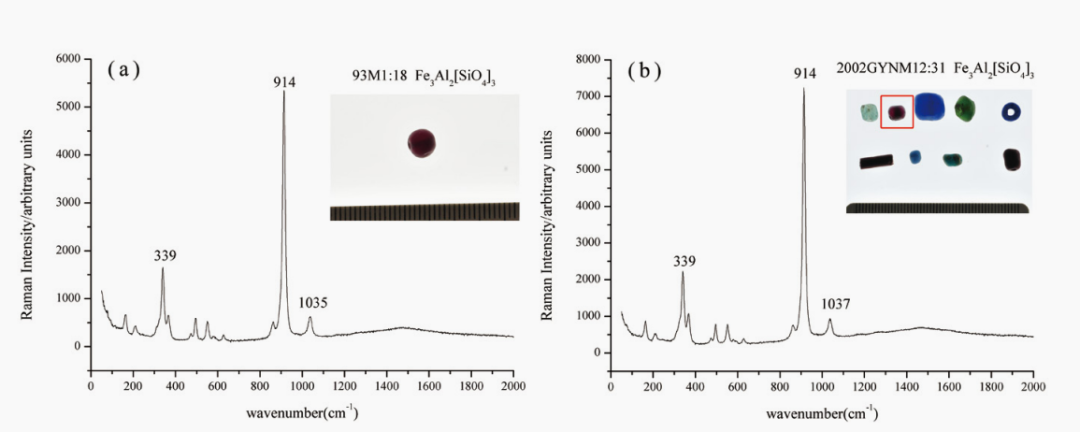

石榴子石根据阳离子差异,可分为钙系石榴子石和铝系石榴子石,常见类型有镁铝榴石、锰铝榴石、铁铝榴石、钙铝榴石、钙铁榴石、钙铬榴石等。实验室拉曼(LRS)分析结果和现场便携式测试分析结果表明,广州出土汉代石榴子石样品均为铁铝石榴子石【Fe3Al2(SiO4)3】,其中的铁离子使珠饰呈现紫色、紫红色光泽,这也与所有广州出土汉代石榴子石的颜色相吻合。

铁铝榴石样品拉曼图谱

光学相干层析成像(OCT)

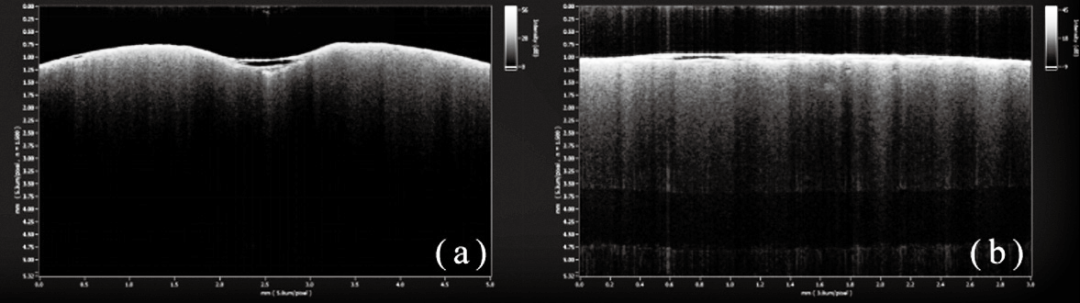

费昂斯珠中,番禺小谷围岛青岗东汉墓和西湾路旧广州铸管厂东汉后期墓出土的两枚经过光学相干层析成像检测,其OCT图像表明,表层对探测光散射较强,说明其表面并非为玻璃态,只有在表面凹处及个别地方存在少量的玻璃态。

费昂斯珠样品 OCT 图像

超景深光学显微观察

通过超景深光学显微观察(OM)能够帮助对加工微痕及制作工艺的深入研究,如番禺小谷围岛港尾岗东汉前期墓出土铜红珠残片的表面和穿孔显微图像表明,拉制过程中,玻璃体在半熔融状态下被拉伸,冷却后会在珠体表面留下平行于穿孔的条纹,穿孔内部光滑,无任何摩擦痕迹,说明孔为预制孔,而非后期人工钻孔。广州出土汉代珠饰中采用拉制工艺的样品数量很多,以印度—太平洋珠为主。除印度—太平洋珠之外,分段珠、夹银珠、系领珠、瓜棱形珠等都是采用拉制工艺所生产的玻璃珠样品。

拉制珠表面及穿孔显微图像

源流探讨

结合大量的考古学研究以及科学的统计分析,我们可以对广州出土的汉代珠饰源流进行探讨。

从玻璃珠的成分体系分析,广州出土汉代玻璃珠包含铅钡玻璃、铅玻璃、钾玻璃、钠钙玻璃、钠铝玻璃、钾铅玻璃与混合碱玻璃7种成分体系。其中铅钡玻璃与铅玻璃学术界公认为我国自制,可能从湖南或中原地区传入,也有可能为广州本地制造;钾玻璃包含低铝高钙、中等钙铝、低钙高铝3种类型,以中等钙铝型钾玻璃数量最多,低钙高铝型钾玻璃数量亦不少,这两种类型的钾玻璃在广州最早出现于西汉中期,东汉时大量增多,其来源部分来自南亚或东南亚,部分为交广地区自制;低铝高钙型钾玻璃仅发现1颗,为西汉前期南越贵族墓出土,其化学成分与器型与战国时期楚地常见的钾钙玻璃相似,推测产自湖北江陵地区;植物灰型钠铝玻璃产地为巴基斯坦地区,而矿物碱型钠铝玻璃则可能来自于南亚地区;植物灰型钠钙玻璃和费昂斯则可能来自于西亚地区,泡碱型钠钙玻璃主要来自地中海沿岸地区;混合碱玻璃与钾铅玻璃为技术吸收与发展的产品,多产地的可能性较大。

从矿产资源分布、珠饰制作传统方面分析,广州出土汉代透闪石软玉、绿松石、煤精珠饰基本为国内自产;瓜棱形的煤精珠器形具西亚风格,可能为外来物品;水晶国内外均有来源;琥珀原料多数来自缅甸;玉髓类珠饰与海蓝宝绿柱石、石榴石原料多来自南亚。

器形特征的对比研究表明,琥珀胜形饰、红玉髓及琥珀耳珰等珠饰为岭南工匠利用外来原料仿我国传统器形器物加工制作;铅钡玻璃体系的蜻蜓眼玻璃珠、多面体玻璃珠等珠饰为岭南工匠利用本地原料对外来器形的仿制;还有部分珠饰如蚀花珠、系领珠、狮形珠、马赛克玻璃等为域外输入。

最后需要注意的是,异域风格的器物和原材料从出现到被当地工匠广泛接受的这一过程,体现出不同地区之间的文化与技术相互交流、影响与融合的过程,是中国与东南亚、南亚,甚至是西亚及地中海沿岸地区,通过海上丝绸之路进行交流的重要证据。

广州文物考古研究院原院长韩维龙、现任院长朱海仁先后担任课题组组长,邝桂荣具体负责课题实施,课题组成员包括广州市文物考古研究院邝桂荣、吕良波、龙丽朵、黄婷、关舜甫,中国科学院上海光学精密机械研究所科技考古中心李青会、刘松、董俊卿等。《广州出土汉代珠饰研究》一书是集体科研的课题结项成果。