图像的召唤:约翰·拉斯金对威尼斯建筑的观察方式

潘玥/文

《威尼斯之石》(The Stones of Venice)这部世纪著作的诞生,不仅与约翰•拉斯金对于威尼斯历史的实地调查和对人类文化衰亡更替现象的长期思考相对应,与时代的外部震荡休戚相关,更基础性的事实是,拉斯金之所以能够通过系统的运用建筑、雕塑和绘画所提供的艺术证据,以变化中的艺术古迹对威尼斯这座城市完成一种崭新的解释,推断艺术风格是公共道德的表征,威尼斯从政治繁荣走向衰弱的时间与国家或个人精神信仰一致等,是因为站立于对图像和历史之间深层关系的主体性思考基础之上。

我们将在此文中看到,拜伦的诗句和透纳的绘画如何塑造了拉斯金研究威尼斯的道德和政治背景,但是拉斯金此后对艺术和历史研究的突破性在于自觉地提出视觉材料提供的证据“无可辩驳”,图像不能够被轻松破译,关键之处即在于提倡使用视觉艺术与言辞结合的方式创造威尼斯的衰弱这一主题。

圣马可教堂及小广场,拉斯金,1835

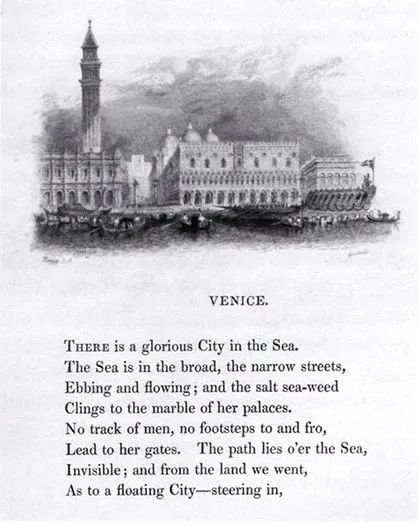

拜伦的威尼斯

拉斯金曾说“我的威尼斯,和透纳的一样,主要是由拜伦为我们创造的”,在他14岁时最先以文字开始对于威尼斯的想象:

海洋的岛屿为她的王座而设,

她腰旁有波浪,脚旁有磐石。

无与伦比,不可一世,

衬起海洋皇后额上的冠冕。

沉睡的波浪里有贵重的珠宝,

贝壳里有珍珠,洞里有珊瑚。

水晶清澈,宝石鲜红,

只有死者的眼睛才会看到它们的光彩。

在这段最初关于威尼斯的文字中,尽管还未真正来到威尼斯,拉斯金的脑海中已有一些主题和想象,使得他的余生都持续关注这座城市:威尼斯是一位女性,缀满珠玉,与死亡有关。

在他唯一的小说里,拉斯金通过“委拉斯凯兹,这位新手”和少年时写下的诗句,描绘从海上前往威尼斯的场景,贡多拉小船载着西班牙青年委拉斯凯兹,穿过潟湖驶向城市,“深色皮肤、明亮眼睛的花童”合唱“一首古老的歌谣,大约属于威尼斯鼎盛时期”,但贡多拉却从未真正“到达”。在那个时候,去威尼斯的唯一方式是通过水路,运动和视角的变化,标志着这座城市与世界上任何其他地方的区别。

1835年10月6日,两年后,16岁的拉斯金跟随家人从梅斯特穿越潟湖,第一次来到威尼斯,最直接的证据是拉斯金的文字与绘画,这幅画作参照塞缪尔·普劳特威尼斯版画的方式,笔触天真而谨慎。同时,他用唐璜式的风格以文字描述了一个浪漫的、阴郁的,本质上是文学的威尼斯,与他早期更积极的花童之歌形成对比:

宫殿在黑暗中闪闪发亮,

威尼斯如同一座纪念碑,一座坟墓。

听啊,死亡的声音响彻大海

我想,那是远处战斗在断断续续地轰鸣

在月光下沿着圣马可的人行道

不愿安息的死者似乎在黑暗中飞翔。

在1815年拿破仑最终战败后,随着大陆旅行再次成为可能,到1835年,拜伦关于威尼斯的诗歌和戏剧几乎已经成为威尼斯本身风景的一部分。当拜伦于1816年11月抵达威尼斯时,游客稀少,促使拜伦愿意在威尼斯定居下来。像他之后的拉斯金一样,他发现不通过文学的视角来看待威尼斯是不可能的:“关于威尼斯的一切都是,或者曾经是,非凡的——她的外表就像一个梦,她的历史就像一个浪漫故事”,“你的毁灭是一种荣耀,你的废墟被一种无瑕的魅力所美化,无法被玷污”,当代威尼斯人“只有在睡梦中喃喃低语,与他们的父辈相反。”1819年7月2日,拜伦却在拉文纳写下了对威尼斯感到失望的文字,描述了“与意大利任何其他城市相比,威尼斯令人厌恶——当我说威尼斯时,我指的是威尼斯人——这座城市本身就像它的历史一样出色——但是这里的人就是这样——直到他们使我思考,我才注意到他们。”拉斯金终其一生都持有类似的观点:衰亡与陨落,过去与现在,这些命题成为后来的《威尼斯之石》中强有力的主题。

7岁的时候,拉斯金通过父亲知道了拜伦,12岁的时候被允许选择性阅读《唐璜》的段落,14岁开始接触透纳的绘画。拉斯金的父亲约翰•詹姆斯•拉斯金热爱艺术和文学,1833年12月,他购买了托马斯•摩尔版的十四卷八开本《拜伦作品全集》。拉斯金一开始“不允许自己读他的作品”,拜伦的浪漫恣意与母亲教导之下的福音派教义有着深刻的矛盾。拉斯金随后却急于将福音派家庭的成长经历与自己生活中的冲突调和,拜伦浪漫主义的自我戏剧化还是吸引住了这位认真的少年:

我为《唐璜》里所有的讽刺感到欣喜。但是,当我读到后面几章的时候,我毫不怀疑地决定,拜伦将成为我的诗歌大师,就像透纳成为我的色彩大师一样,这当然是在懵懂时代做出的决定,那时我没有意识到促使我做出这个决定的更深层次的本能:我有意识地认识到的只有两件事,他观察的真理是最准确的,他选择的表达是我在文学中发现的最集中的。

1836年,拉斯金写了为画家透纳辩护的第一篇文章,同时也为受到福音派指责为“不道德的拜伦”辩护:

不要告诉我们这样的写作是不道德的;我们知道,因为我们已经感受到,是一种无限的可爱之光,是一种引发敬畏之情的病态,是一种不可抗拒的灵感之火,是一种开阔的思想充满了我们的心灵和灵魂;有一股汹涌澎湃的乐声席卷我们的思想,如一场旋风般势不可挡,好似海浪在吟唱,如此轻柔,如此低微,如此神圣,以其曼妙的声音美得近乎疯狂……

可以说拜伦对拉斯金关于威尼斯最初浪漫主义式的想法产生了决定性的影响,而对于拜伦的喜爱随后逐渐融合于福音派的劝诫风格,经历一层层的蜕变,成为了拉斯金个人化的标志。

威尼斯圣马可教堂局部,普劳特,1827

约翰·拉斯金父亲的肖像,1802

透纳的威尼斯

在看到透纳画笔下的威尼斯之后,拉斯金曾说:“除了透纳,谁都无法理解这个地方。”

拜伦是透纳唯一曾经提及的现代诗人,也是透纳唯一一个采纳其作品标题作为画作主题的诗人。然而,拜伦和透纳从未见过面,他们来自于不同的时代,职业生涯的轨迹也不同。他们也来自于社会等级的两端——贵族拜伦,卑微的理发师之子透纳——他们练习着不同的艺术,然而他们有相似的观点:他们都是社会的反面,是名人也是局外人。正如艺术史家林塞·斯坦顿所写的那样:“像拜伦一样,透纳没有系统的哲学,而是以他强大的本能对场景和事件做出反应。这两个人都朴实无华,但却能迸发出最高境界的幻想。他们同样擅长使用最简单和最复杂的技术形式。而且,他们都意识到自己起源于18世纪。他们笃信那一世纪的主张,即艺术和文学应当与思想有关——而对于多数英国画家和大众而言,那一世纪的一切已戛然而止。”

当拉斯金在1835年第一次来到威尼斯时,他对透纳的了解,尤其是对透纳笔下这座城市形象的了解是有限的。根据他在《过去》中的描述,第一次认识透纳的作品是通过黑白版画,1832年他13岁生日时,他得到了塞缪尔·罗杰斯《意大利》的插图版(1830),书里有透纳绘制的威尼斯公爵宫插图。

威尼斯公爵宫小插图,透纳,1830

叹息桥,公爵宫与海关,透纳,1833

之后的岁月里,威尼斯对拉斯金来说越来越重要,就像对透纳一样,尽管他们对这座城市的看法截然不同。

1833年至1846年间,透纳共展出了75幅画作,其中25幅的主题是威尼斯,还创作了大约150幅威尼斯主题的水彩画,在威尼斯创作的素描总数可能超过一千幅。考虑到透纳在这座城市停留的时间很短,这个数字令人惊讶。1819年9月,透纳第一次在那里停留了五天,这是他为期半年旅行的一部分,主要目的地是罗马。在1833年9月再次停留了一个星期。这两次对威尼斯的访问却足以产生拉斯金第二次去威尼斯之前可以看到的所有作品,因为透纳直到1840年8月20日再没有去威尼斯。

圣马可教堂及广场,拉斯金,1841

康塔里尼-法桑之家,拉斯金,1841

1841年5月6日,22岁的拉斯金第二次来到威尼斯。当他和家人抵达威尼斯时,拜伦的诗句和透纳的形象已经牢牢地印在他的脑海里。他的家人听从医生的建议,从去年9月就开始旅行了,医生建议拉斯金在气候温暖的地方过冬。医生不允许他长时间阅读,但允许他画画。拉斯金富裕的父亲恰好能负担得起在国外旅行的开支。他们选择地中海路线去意大利,避开巴黎,也避开更艰苦的阿尔卑斯山。沿着经典的英国旅游路线经由佛罗伦萨到达罗马,在那不勒斯短途旅行,然后从罗马返回佛罗伦萨,再向东往威尼斯。尽管这趟旅程给了他很多游览的机会,拉斯金似乎并不喜欢。他的信件和日记记录了佛罗伦萨“让我非常失望”,而罗马“整个城市笼罩着一种奇怪的恐怖”。3月16日,他离开了那不勒斯,“除了维苏威火山,对一切都感到厌恶”,并在第二天写道:“我渴望威尼斯。”拉斯金这次的威尼斯之行留下了两幅精美的钢笔淡彩画:一幅是威尼斯公爵宫的庭院,展示了宫殿的内院和圣马克教堂的南侧,福斯卡里门廊和巨人楼梯,以及威尼斯康塔里尼-法桑之家,后者是一项敏感的研究,拉斯金在贡多拉的视角对大运河下游圣马可一侧的一组哥特式宫殿进行了研究。他使用紧张的铅笔线条,结合灰色和白色水彩的质感,基本是一种对于普劳特版画的模仿。

拉斯金写道:“奥地利乐队在暮色中演奏,阴影逐渐落在大理石和塔楼上;灯光逐渐从黑暗中升起,移动的人群完美地聚集在一起——希腊人、犹太人和各种各样的服装在阴影中闪闪发光....这是一个打扮得绝对完美的场面——没有一个令人反感的画面,绝不会打破戏剧效果的环境,”在这个浪漫的时刻,这个城市和她的居民当然很和谐,却只会让拉斯金对第二天的绘画感到“非常生气和无聊。”并希望模仿透纳的笔调“暮色中,一片沉重的雷云笼罩了公爵宫…每一道闪光都带着模糊的、神秘的优雅——这是透纳式的——穹顶的边缘在天空地面反射的光线下变得黑暗。我必须试一试能不能描绘出这种效果。”实际上拉斯金不久就发现已经没有必要去描绘威尼斯夏季闪电的效果,因为透纳在1840年8月就已经精彩的捕捉住了它。

威尼斯圣马可小广场上的闪电,透纳,1840

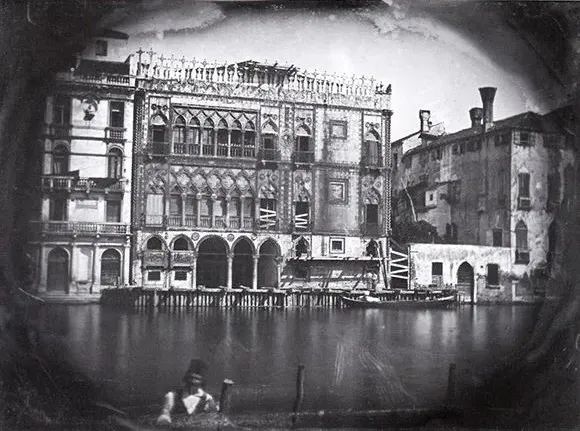

1845年,拉斯金又去了一次威尼斯。在第三次旅行中,拉斯金试图仔细画出黄金宫,但这座精致的哥特式宫殿正在经历几次修复中的一次,工人们正“当着我的面把它锤下来。”他似乎因为厌恶而放弃了。最近在拉斯金的收藏中被重新发现的银版照片显示了原因,因为在绘图留下的空白区域里,正在进行大量的修复工作。

威尼斯黄金宫,拉斯金,1845

威尼斯黄金宫的同期影像,1845

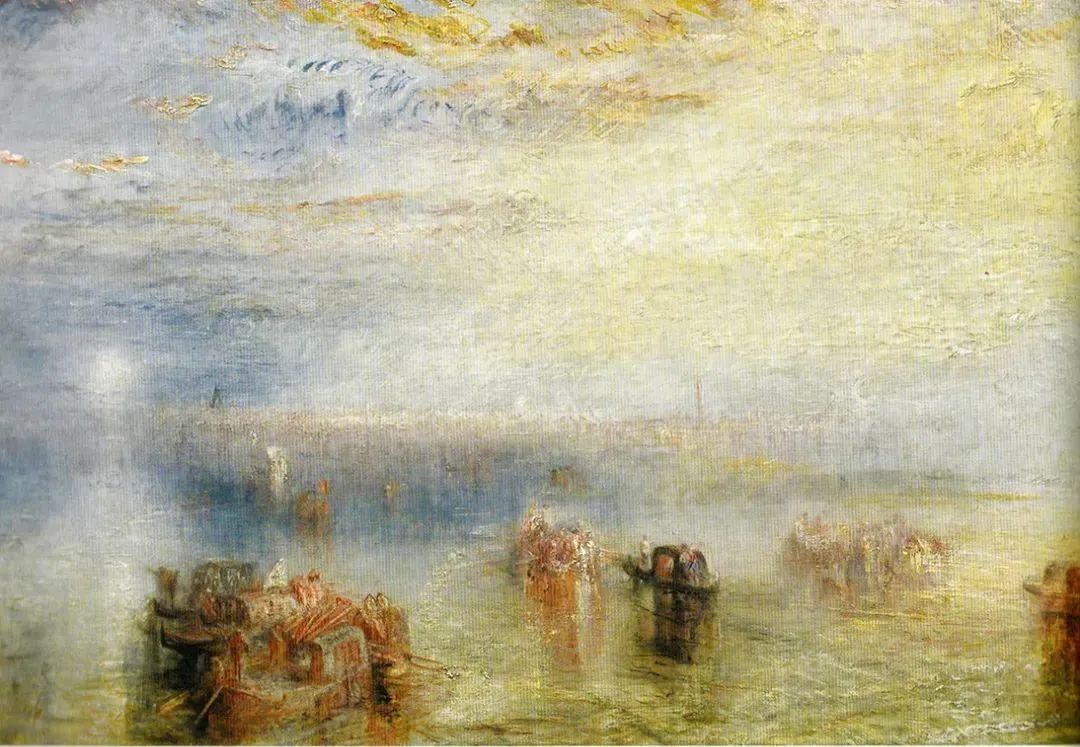

想到威尼斯正在从他眼前消失,拉斯金在9月2日写信给他的父亲:“现在,虽然在威尼斯没有乐趣,但我必须比我计划的多呆一个星期,以便在它们永远消失之前获得一些更珍贵的细节。”他满心忧虑地看到威尼斯迎来了铁路和汽灯,以及远比他的料想更具毁灭性的大规模“修复工作”。他原计划在9月25日离开,但直到10月13日才终于脱身。仿佛是为了补偿他所目睹的修复带来的破坏,拉斯金依靠回忆透纳的城市形象寻求解脱。在1843年,他就曾临摹透纳《威尼斯阳光下的出海》作品的局部,这幅画给了他快乐。但他的信件也显示出恐慌和焦虑:“一个人的艺术不足以提供丝毫帮助了,或许还有十年能完成真正辉煌之事。因为威尼斯从未如其应得地被正确描绘,宝藏虽在手中,却被不幸掳走。”他在威尼斯所目睹的种种变化和破坏,使他相信,再过十年,他就没什么可写的了,用他自己的话说:

让读者在那些带有意大利人品味的灰泥和油漆下依稀能够搜集到的残碎证据,以及那些在英国和德国人的客厅中诞生的创造力的帮助之下,在想象中将威尼斯恢复到与她没落之前相似的样子吧。

这并不是说拜伦或透纳对拉斯金的威尼斯概念没有深刻的影响。拜伦的诗句和透纳的绘画塑造了道德和政治背景,在这种背景下,拉斯金为自己逐渐创造了威尼斯的衰落这一伟大主题,以及它对他那个时代英国的意义。但在他赋予它生命和形式之前,有必要不仅从诗人和画家的视角去看待威尼斯,而且还需要从史家的视角去看这座城市,他对1841年访问威尼斯后的收获在《过去》中予以披露:

我对建筑完全一无所知,从来没有画过剖面图,也没有画过卷叶线脚;但像透纳那样,直到晚年,他都喜欢一切优雅而丰富的东西,无论是哥特式的还是文艺复兴时期的;用完全确定而细腻的铅笔笔触;以一种敏锐带来的喜悦描绘事物的真实面貌,这使得速写变得栩栩如生,从一个角落又到另一个角落。我确实也这么做了,也是最后一次这么去做。

威尼斯阳光下的出海,透纳,1843

素描临摹(局部),拉斯金,1843

正如文化评论家托尼·坦纳指出为什么拉斯金必须消除自己对于拜伦以及透纳笔下威尼斯的痴迷和欣赏,以建立一种关于威尼斯历史的崭新研究:“拉斯金是要着手建立一个自己的威尼斯。石头,就像石头一样。”过去不再是拜伦式或者透纳式的浪漫梦境,而是一本书——一本历史书,在书中,过去不是用于逃避之处,而是永远存在的警示。

拉斯金的威尼斯

1845年拉斯金的意大利之旅是他智力和情感发展的转折点。1846年4月,《现代画家》第二卷完成了,这标志着他的思想进入了一个新的阶段,此后十年他都没有继续写作《现代画家》。无论是外部事件的压力,还是他所面临的问题,都要求他换一种艺术焦点,换一种文化框架。

早期的福音派训练对他作为艺术评论家的发展产生了深远的影响。自然科学和自然神学——加上接触湖区的如画景色,随后是阿尔卑斯山的崇高——使风景成为他作为年轻艺术家和评论家不可避免的主题,“风景的道德”继续塑造了他的《现代画家》的论点,这一论点的前提是“自然的真理是上帝真理的一部分”。在《威尼斯之石》中,他宣称:“整个可见的创造物不过是永恒和真实事物的易逝象征”。在绘画和文学中吸收如画的风景及其带来的精神愉悦,是亲眼看到威尼斯前的必要准备。

但是,拉斯金是一位画家,更是一位有抱负的作家。对于这双眼睛而言,那些威尼斯的石头,远远超出形式愉悦,它们同时也是历史留下的象形文字,需要转译。

这时,拉斯金越来越被建筑这门学科所吸引,他对建筑的质量和腐朽的状况有了新的认识。比起绘画,建筑更能体现时间的悲剧性影响。这是当代视角下的过去,而在19世纪40年代拉斯金面对的当下,则是一个具有深刻宗教和文化重要性的问题。建筑成为他独特的历史观的框架。于他而言,从自然到建筑的转移很容易,因为他将建筑视为一种自然现象,他认为在城市中,建筑是对工业化带来的与自然失去联系的一种补偿。但建筑显然也是一种文化,它是人的作品,而不是上帝的作品,是一种社会的,甚至是“独特的政治”下的艺术形式。拉斯金很快就这么写道:“每一种形式的高贵建筑都在某种程度上体现了国家的政体、生活、历史和宗教信仰。”这是维克多·雨果会同意的观点。对有形之物的无声语言的强调,需要通过鲜活的语言向心灵倾述。如画之物的视觉空白是必要的,需通过保留不可避免的碎片化趋于完整——且是在想象中得以完整。因此,视觉图像的意义传达的完成需基于事实进行必要的语言转译。

1846年5月,拉斯金第四次来到威尼斯。这时他的画作变得非常大气,构图精心,风格如画。其中一幅日期为1846年5月27日,为威尼斯圣马可教堂的一部分,画的是雨后圣马可教堂的南侧和两根独立的阿克里柱中的一根。几笔饱和的笔触捕捉到了闪光人行道上的水,而在右边,公爵宫拱廊的边缘充当了一个框架装置。但这幅画还有另一个目的,就是开始列入对威尼斯建筑调查笔记的编号清单。

1849年11月,拉斯金再度来到威尼斯。1849年8月奥地利军队占领了威尼斯,该地处于军事管制之中,这次的旅行更接近于建筑调查,拉斯金形成了超过1100页的笔记,160余幅建筑细节图。在1849年至1850年寒冷的冬季,拉斯金僵硬的手指试图在速写本上摸索公爵宫的每根线条,但是第一个冬天的工作只产生了1851年出版的第一卷的材料。于是,1851年至1852年的第二个冬天,拉斯金也不得不在威尼斯度过,直到1853年出版完《威尼斯之石》另外两卷。

拉斯金的动机是工作。刚来的时候,他并不打算在这座城市度过整整一个冬天,更不用说两个冬天了。他在《威尼斯之石》第一卷的序言中解释说,在过去的17年里,他已经收集了足够的材料,“在我看来,这些材料的整理几乎没有什么困难,我相信这些材料对于说明南方哥特式的历史是有价值的。”但显然,这段“南方哥特式建筑的历史”远不止于此。在花了整整两个冬天近距离研究威尼斯的建筑结构后,他对历史事实的了解终于使他彻底谴责了对威尼斯的浪漫主义看法:

我们的任务将是去拾遗。没有一个囚犯的名字值得被记住,没有一个囚犯的悲伤值得被同情。穿过威尼斯的“叹息桥”,这座拜伦式理想的中心,当旅行者气喘吁吁走过里亚尔托,而在历史上从未有一个伟大的威尼斯商人能够目睹这番情景:拜伦追思法列罗为其伟大祖先的雕像,其实是在法列罗死后150年由一名小卒建造;可是在过去的三个世纪里,这座城市最引人注目之处已经完全改变了。如果亨利·丹多罗或弗斯卡里能从他们的坟墓中被召唤出来,站在大运河入口处门廊的甲板上,那个著名的入口,既是画家最喜欢的主题,也是小说家最喜欢的场景,那么在安康圣母教堂的台阶下,水域开始变窄的地方,伟大的总督们将不知道他们究竟身处于世界的哪个角落,也不会认出这座曾经的伟大城市里的任何一块石头,因为人们早已经忘却,他们的两鬓斑白,带着痛苦走回坟墓。

雨后威尼斯圣马可教堂,拉斯金,1846

圣马可教堂南侧,拉斯金,1850- 1850

在改革当代社会需要的推动下,《威尼斯之石》成为了一部关于宗教与文化、历史与建筑、政治与经济之间关系的史诗般的沉思。《威尼斯之石》的第一章开始了充满圣经典故和庄严警告的铿锵话语,开启了“采石场”篇章,这是对威尼斯历史模式的调查,拉斯金将从中挖掘他创造的主题,包括兴衰,信仰,荣誉,骄傲和腐败,集体创造力和等级社会,以便通过建筑的语言讲述他的故事,表达图像背后的历史观。

对于拉斯金而言,对于威尼斯的研究以拜伦为诗本,以透纳为蓝本。他的思想选择继续超越,以学识、献身精神和道德目的支撑关于威尼斯的崭新研究,将视觉和言辞结合在一起,进一步拜访威尼斯,并以新的方式看待这座城市的建筑。而当拉斯金逐渐意识到自己的时空穿梭,他越来越觉得有必要发展一种历史理论。或许可以用“共时”和“历时”思维模式的区分来解释拉斯金的这种转变和调整。

共时形式将人们对时间的体验框定在一系列单一时刻的框架中,这些时刻背后是上帝和自然的永恒真理。在共时时间里,发生过的一切都继续存在,并具有当下的意义。历时形式是一个跨越时间的过程,将历史视为仅仅是事件的不可逆转的连续,一个持续的世界,在这个世界中,自然和意识都没有占据特权地位,而是被构成(连同社会,政治,宗教,哲学,科学,艺术等)作为具有历史的一种现象,因此也是另一种需要解释的现象。拉斯金不仅是一个浪漫主义者,而且是一个虔诚的福音派教徒,或许他一开始就是一个共时思想家。他的信仰假定了一个不受时间影响的固定的意义体系:上帝是永恒的,是自然的创造者,这个体系包含了个体的生长和衰败的循环,但却依然是永恒的。艺术的目的是揭示大自然永恒的真理。就如同《现代画家》的第二卷是为了解释在艺术中发现的一种“类型”系统的存在,而不考虑它们的时间背景。福音派对《圣经》的类型学解释同样包含隐藏在其叙事的时间事件之下的永恒真理,其真正的模式不是继承,而是重复。如果时间是循环的,那么天堂是可以重获的。正是在这个意义上,拉斯金应当被描述为极力破除历时性艺术史研究的局限,并提出作为超越时间的一种方式下的审美经验。这种转变即从关注人与上帝和自然的关系,到关注人在世界上的生活——特别是从浪漫主义的习惯,即把艺术与神的存在所告知的自然联系起来,到更典型的维多利亚时代新教福音派的习惯,即把艺术与它的创作时期和历史本身的过程联系起来。这也解释了何以在《威尼斯之石》中文艺复兴不仅被视为一个时代,而且被视为文化的典范类型,且是文化解体的历史表现,历史解释的行为为最终超越历史延伸到价值和个人视野领域的思想的形成提供了场合和材料。

此外,图像在更有趣的意义上,还是智识和精神的能量,在过去和现在之间建立实际的连接,作为“文字-历史”的重要维度,作为更为“真实的世界”而存在。在词源上,图像对应的figura 并非只是传达一个无生命的含义,仅仅表示过去的一个事件或人物。figura大致等同于spiritus[精神]或intellectus spiritalis[知性精神],有时也可以用figuralitus[象征]来代替。那些寻求图像之后意义的研究常在这一视角,有意以论述之复杂性,呈现通常神秘难解的证据之细微,转化为人类知性力量和意志中的关键要素。就此观之,拉斯金的研究也显示再现和观看传统的下意识“混用”,或者正是西方文化影响深远的喻象化再现与解读结构。在这里,“喻象”对应figura显示其合适的理论内涵——figura既是看也是被看的方式,是将某一事件或叙事理解为对另一超验事件或形象的表征,由此赋予其超越性维度,这种关联极为重要,将影响人们的精神和意志,革新个体灵魂和社会风尚。

通过建筑柱头及饰带上最微小的图像复制,拉斯金以大量搜寻视觉证据的方法推进对威尼斯的历史研究,因为更为迫切的是,历史材料如不抢救就会毁于修复者之手,从中便无法再读出艺术特征的真实变化,其贡献与启示也正如艺术史家弗朗西斯·哈斯科尔指出的,历史学家与艺术史家关于图像的共识,是因为认知到图像对历史想象的影响,故而探索借助于观看历史遗留下来的图像这种令人无限神往的方式,试图重现往昔,或至少是一种“历史观”。