普鲁斯特,在巴黎寻找时间的人

“住到一座城市里去,等于从精神上占有了它。”这是马塞尔·普鲁斯特的代表作《追忆似水年华》中的叙述者“我”在思念恋人阿尔贝蒂娜时产生的联想。马塞尔·普鲁斯特被誉为20世纪最伟大的小说家之一,他生于巴黎、长于巴黎、逝于巴黎,经历过巴黎的“美好时代”,也见证过其在战争中的冷清与阴郁。他从巴黎汲取了源源不绝的创作养分,又将巴黎的历史文化、日常生活、社会习俗写入作品,在追寻和重现“时间”中赋予巴黎新的艺术魅力。

在《追忆似水年华》中,叙述者把从莱奥妮姑妈家出门后的两条路简洁明了地称为“斯万家那边”和“盖尔芒特家那边”。但要探寻去“普鲁斯特家那边”的路并不容易,据法国作家让-保罗·昂托旺与其子拉斐尔统计,马塞尔·普鲁斯特一生中在巴黎先后有过7处住所,其中第一处在奥特伊镇的尽头、拉封丹路96号,是普鲁斯特的外叔公路易·韦伊的房产,1871年7月10日,普鲁斯特在那里出生。

1871年7月10日,普鲁斯特出生在拉封丹路96号。

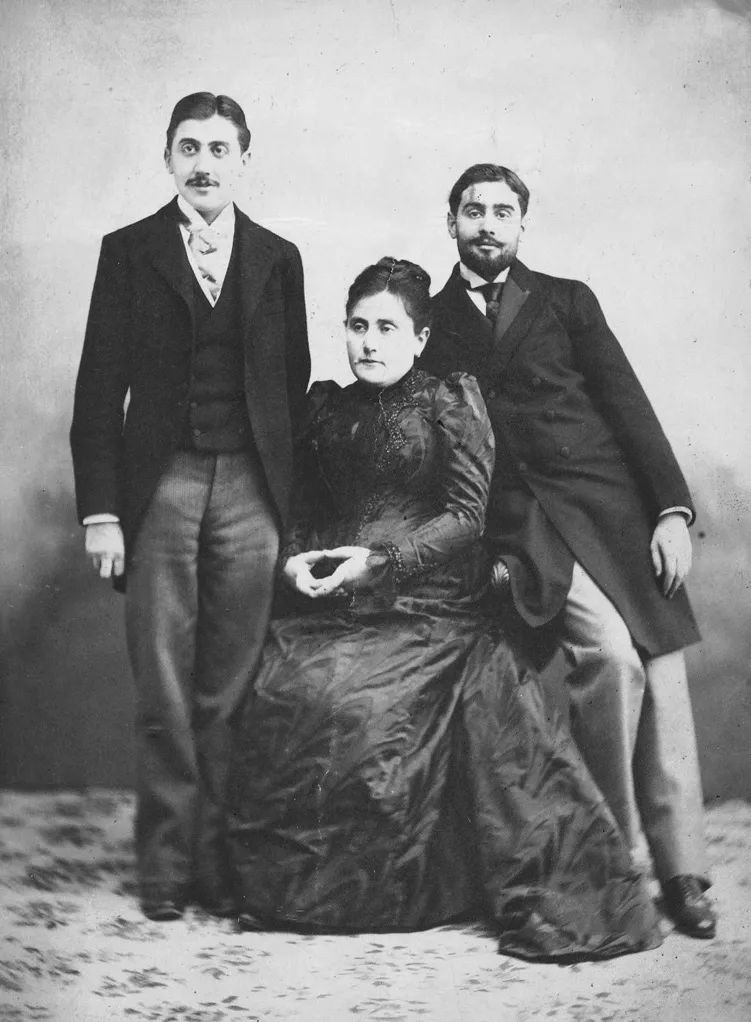

普鲁斯特的父母亲于1870年9月登记结婚。不久后,法国在普法战争中失败,巴黎被包围,巴黎公社成立,满城动荡不断,母亲便逃到了叔叔家,不久生下了马塞尔,2年后又诞下二子罗贝尔。普鲁斯特长大后在填写一份问卷时,认为“人间的理想幸福”是“生活在所有喜欢的人身边,有大自然的魅力、大量的书籍和乐谱,不远处有一座法国剧院”。由此可推断,他的童年是幸福的。父亲的事业取得一定成功后,全家搬进巴黎八区马勒塞布大道9号的一所大房子里,一住就是20年。马塞尔经常去附近的蒙梭公园和香榭丽舍大道的花园玩,常和他一起嬉戏的几个小女孩后来被“合成”为《追忆似水年华》中的吉尔贝特。假期里,一家人常去父亲的家乡伊利耶度假,这座小镇距巴黎114公里,那里的山川、河流、田野、地名等,为普鲁斯特日后虚构出贡布雷打下基础,他的姑姑阿米奥后来也“演变”成读者熟知的莱奥妮姑妈。在外婆和母亲的鼓励下,普鲁斯特从小就爱上了读书,终日在姑父修缮的卡特兰芳草园阅读乔治·桑、维克多·雨果、查理·狄更斯和巴尔扎克等名家的作品,感觉无比充实。普鲁斯特9岁时突发哮喘,且病情随着年龄的增长越来越严重,以致每年春天只能闭门不出,但这也给了他更多阅读和思考的时间,使他在写作时能够耐心地“寻找”词语。

普鲁斯特(左)与母亲、弟弟的合影。

儿时的普鲁斯特常随家人到父亲的家乡伊利耶度假,那里成为贡布雷的原型。

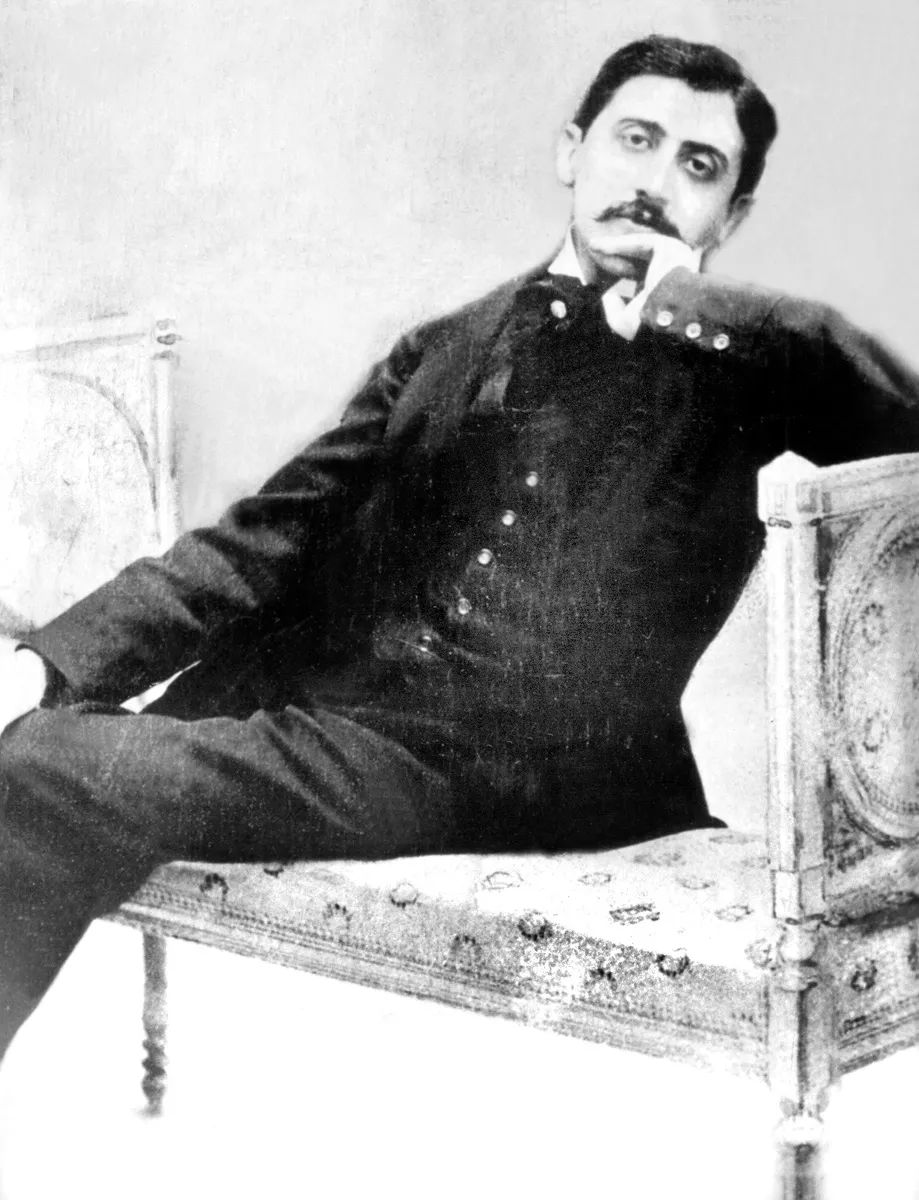

普鲁斯特(中)搬到巴黎八区马勒塞布大道9号后,经常和朋友去附近的蒙梭公园玩。

普鲁斯特常常从莫里斯柱上查看剧院的活动信息

1882年,普鲁斯特在帕普-卡尔庞捷学校完成小学教育后,升入巴黎九区的孔多塞中学。这所名校的氛围宽松自由,学生们普遍喜欢文学,普鲁斯特经常在衣袋里塞满史蒂文森的作品去海滩阅读。16岁时,普鲁斯特进入修辞班学习,结识了一群同好,如著名作曲家乔治·比才的儿子雅克·比才、后来成为历史学家的罗贝尔·德雷福斯和达尼埃尔·阿莱维等,他们一起阅读当时的“现代”文学,参与《绿色评论》《丁香评论》等学生刊物的编写,普鲁斯特发表了一些犀利的批评文章。1888年,普鲁斯特升入哲学班,师从阿尔丰思·达吕老师。普鲁斯特深受达吕影响,逐渐形成唯心主义和理性主义的思想体系,应用到他毕生的创作中。哲学班结业时,普鲁斯特获得法语作文一等奖,同时获得了中学毕业证书。之后,他开始急速扩大自己的社交圈,迈入巴黎更广阔的天地。

1871年普法战争结束后,法国恢复统一,进入一段相对长的“美好时代”,和平稳定的环境孕育了许多艺术流派和杰出的艺术家,巴黎各种文化活动频繁举行,成为名副其实的“流动的盛宴”。普鲁斯特生逢其时,从青少年时代起就表现出对社交界的兴趣,陶醉在浓厚的文化氛围中。用传记作家让-耶夫·塔迪耶的话说,社交在普鲁斯特20岁时已成为他的诸项“事业”之一。

普鲁斯特凭借与生俱来的社交本领,很快在上流社会的各种聚会中结识了一大群名人和朋友,《追忆似水年华》中不少人物和故事的灵感都源于他们。雅克·比才的母亲施特劳斯夫人聪慧、幽默、伶牙俐齿,《追忆似水年华》中盖尔芒特公爵夫人的语言就来自她。施特劳斯夫人的沙龙荟萃了众多艺术家、作家及圣日耳曼大街的贵族,普鲁斯特在那里认识了音乐家雷纳尔多·哈恩,与他结下终身友谊。普鲁斯特还被引荐给阿尔芒·德·卡雅维夫人、“奇女子”玛德莱娜·勒迈尔等,又通过她们结识了作家阿纳托尔·法朗士、贵族诗人罗贝尔·德·孟德斯鸠伯爵等。普鲁斯特从15岁起开始阅读法朗士的作品,在与法朗士相识后,更加被其广博的学识折服,法朗士的形象被普鲁斯特用到了《追忆似水年华》中的作家贝戈特身上。孟德斯鸠则成为普鲁斯特的美学导师,通过他,普鲁斯特学会了如何在《追忆似水年华》中表达对室内装潢、家具布置以及陈列之美的欣赏,孟德斯鸠的一些趣味被普鲁斯特“移植”到书中斯万的身上。

几年中,普鲁斯特的学业和写作也都取得了一定进展。1890年,他顺从父亲的意愿,到巴黎大学法学院和政治科学自由学院学习,于1895年获取了学士学位。1892年,普鲁斯特开始为孔多塞中学校友创办的《会饮》杂志撰稿,还向声望卓著的杂志《白色评论》投稿,他的作品既有短篇小说,也有人物特写、评论文章等。

好友雅克·埃米尔·布兰奇于1892年为普鲁斯特画的肖像油画

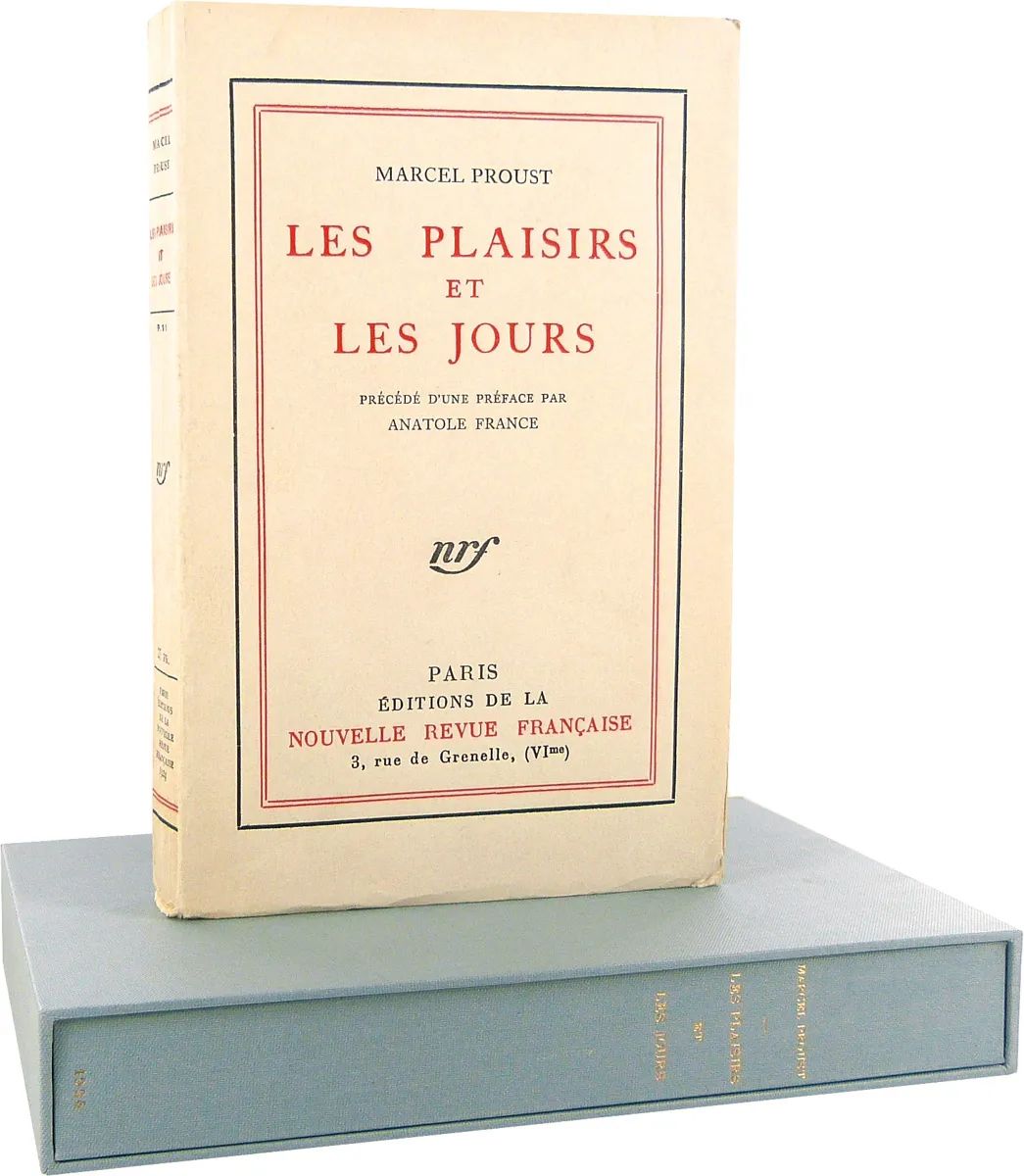

1893年10月,普鲁斯特得知朋友威利·希思去世的消息后,想把自己的文章结集出版献给他,但这一想法直到1896年才得以实现。普鲁斯特为出版《欢乐与时日》花了很多心思,他找了法朗士作序、玛德莱娜·勒迈尔作水彩画、雷纳尔多·哈恩作曲。然而,与过于华丽的包装相比,作品的内容略显杂乱、生涩,被批评为“一本社交界业余作者的书”,普鲁斯特也自认失败。但从长远看,这本书可以看作《追忆似水年华》的草稿,后者中一些人物、情节的雏形已经包含在了里面,如令人心悦诚服的景色描绘、孩子等待母亲道晚安、断断续续的追忆、由地名引发的联想,等等。

1896年,普鲁斯特的第一部小说《欢乐与时日》出版。

不过,普鲁斯特的社交和写作“事业”仍在继续,他仍然时常受邀参加晚宴、音乐会等,并坚持阅读和写作。同时,巴黎的一场风雨正在蓄势待发,将对普鲁斯特的后半生及其创作主题产生深远影响。

普鲁斯特在《欢乐与时日》的序言中感慨道,由于大洪水的关系,诺亚必须关在方舟里40天,而他自己由于身体原因,也经常被关在“方舟”里,过着暗无天日的日子。不过,这种封闭的状态,加上长期失眠,促进了普鲁斯特想象力的发展,给他创造了思考和写作的空间。从1895到1899年,普鲁斯特一直在悄悄地“攒”一本自传体小说,他在练习簿、公文纸上写下关于童年、社交生活、政治事件的一个个片段。这些手稿在普鲁斯特去世后才被发现,被编辑命名为《让·桑特伊》出版,书中的不少内容在《追忆似水年华》中得以重现,其中就有前述的那场“风雨”,即德雷福斯案件。

1894年,犹太军官阿尔弗雷德·德雷福斯在巴黎被军事法庭裁定犯了叛国罪,第二年被押到大西洋上的魔鬼岛监禁。但不久后有证据表明他是被诬陷的,案件受到广泛关注,法国社会分裂为两派,一派力主重审,另一派则坚称德雷福斯有罪。最终,德雷福斯在1899年被宣布特赦,普鲁斯特在此过程中一直为德雷福斯平冤积极奔走。这场经历让普鲁斯特认清了充满腐败与偏见的社会现实,他把这段历史及“正义之战”写进了《让·桑特伊》和《追忆似水年华》两本书中。普鲁斯特借叙述者之口说道:“德雷福斯事件那阵子,我几次参加决斗,都没有丝毫的畏惧。”足见他是一个勇于直面社会问题的人。

1900年的巴黎发生许多大事,包括地铁正式通车、万国博览会开幕,但对普鲁斯特影响更大的是他们一家搬到位于库尔塞勒大街45号、蒙梭公园附近一所更为宽敞的公寓,他的“方舟”转移到了餐厅,常常夜深人静时点上一盏油灯,在柔和的金光中阅读和写作。他对英国艺术家约翰·罗斯金产生了浓厚的兴趣,花了五六年时间研究、翻译其作品。罗斯金的美学思想和风格对普鲁斯特产生了决定性的影响,让普鲁斯特认识到“事物的价值甚至大于生命的价值”,只要描写童年时代的花园、时间、村庄和家庭,就能写出一部杰作。

普鲁斯特的父母先后在1903、1905年去世,令他深受打击。经历一段“大丧期”后,普鲁斯特在1906年底搬到奥斯曼大道102号,属于他舅妈的一处巴黎宅邸。1919年房子被舅妈卖掉后,普鲁斯特又搬到阿姆兰街44号。《追忆似水年华》就是在这两处“方舟”里完成的。起初,普鲁斯特的练习簿上只有一个个片段,贡布雷的生活、海滨的假期、以斯万为中心的巴黎生活……后来,一个个新的人物、地名出现了。普鲁斯特不断补充、扩写,1912年,长达八九百页的初稿终于完成,在先后被法斯凯尔出版社和新西兰评论出版社拒绝后,普鲁斯特决定在格拉塞出版社自费出书。几番更迭后,普鲁斯特将总书名定为《追忆似水年华》,第一卷《在斯万家那边》于1913年出版。由于第一次世界大战的爆发,小说第二卷《在少女们身旁》直到1919年才出版,并获龚古尔奖。

伊利耶-贡布雷小镇上有许多普鲁斯特元素。图为小镇上普鲁斯特的雕像。

在写作时,普鲁斯特把整个房间铺上软木,和任何噪声隔绝。但他并没有完全封闭在“方舟”中,而是通过在家设宴和写信、夜访等方式,不厌其烦地向朋友确认关于过去的某个细节,比如某人曾经戴过的一顶帽子的样式、某人曾说过的一句俏皮话,力图最大程度还原巴黎的生活方式。即使在战争期间,普鲁斯特也常穿过整个城市四处寻访,帽檐上落了弹片都不知。当他卧病在床时,就派自己的女管家出马。

《追忆似水年华》全七卷直到普鲁斯特1922年去世前才完成,书中没有中心人物和完整的故事,而是充满了“微不足道的小事”,一种味道、一个声音,都有勾起往事的能力。虽然“贡布雷”等地名是虚构的,但故事的主要背景发生在巴黎,特别是第三卷《盖尔芒特家那边》,真正将巴黎作为核心城市空间,与叙述者的情感及回忆紧密相连。普鲁斯特把他在巴黎社交界接触到的各色人物,如公爵夫人、画家、音乐家,见证、亲历的许多重大事件,如沙皇尼古拉二世访问巴黎、巴黎轰炸之夜等场景都搬到了书中,把在真实生活中无法谈论的感受,通过书中形形色色的人物表达出来。这样的巴黎不是静态的、扁平的,而是一座交织着历史与现实,流动的、充满生命力的城市,勾起读者前去探索的欲望。

2017年10月,普鲁斯特的《追忆似水年华》第一部的珍本在拍卖会上拍得53.55万欧元(约合413.6万元人民币)。

按照《追忆似水年华》里的线索追寻普鲁斯特的生活轨迹并非易事,因为书中的不少地方是他将多个地方合为一体,或者已经不复存在的,好在数十年来已有不少“朝圣者”为我们探好了路,将普鲁斯特的书名翻译为《追寻逝去的时光》的周克希先生,曾专门写过一篇随笔《追寻普鲁斯特之旅》,便是一份很好的指引。

贡布雷的原型伊利耶小镇已经在1971年被法国政府改名为伊利耶-贡布雷,以纪念普鲁斯特的百年诞辰。从巴黎坐火车不到2小时就能到达小镇。镇上有许多普鲁斯特元素,有的房屋墙上还画着普鲁斯特的画像。阿米奥姑姑的住宅如今已成为马塞尔·普鲁斯特纪念馆,如今还保留着书中莱奥妮姑妈的文学记忆:圣母雕像、椴花茶杯和维希矿泉水……走在安静的小镇上,看着圣雅克教堂神秘的钟楼,仿佛看到了一个多世纪前书中的叙述者初到贡布雷的情景。

伊利耶-贡布雷小镇上阿米奥姑姑的住宅如今已成为马塞尔·普鲁斯特纪念馆

回到巴黎后,可以到普鲁斯特住过的地方看看。但令人遗憾的是,尽管普鲁斯特的大多故居仍在,却没有一处被辟为专门的纪念馆。普鲁斯特开始创作《追忆似水年华》的奥斯曼大道102号已经改为银行,只有右边墙上的一块木牌上写着:普鲁斯特(1871-1922)于1907至1919年间在这座大楼里居住。

幸好,巴黎历史博物馆(也叫卡纳瓦雷博物馆)收集了普鲁斯特在巴黎多处住所的物品,重建了他生活和写作的场景:床架被勒格拉药粉熏得生了锈的黄铜床、穿过的大衣、一扇中国屏风、一张红木小桌、贴满了添加部分的手稿、用过的鼻尖和墨水,等等。在2022年普鲁斯特逝世100周年时,博物馆专门举办了“马塞尔·普鲁斯特,一部巴黎小说”展览,如今,这些物件都被作为文物收藏在馆中。

巴黎历史博物馆内的普鲁斯特卧室

位于市中心旺多姆广场的丽兹酒店作为“美好时代”的产物,名流云集,曾被普鲁斯特当作精神家园。普鲁斯特从他在奥斯曼大道的住处步行到这里只用10分钟,他经常在这里会友,有时还会一个人过来吃饭。1917年7月,普鲁斯特在酒店的阳台上目睹了一次空袭,“上下穿梭的飞机让一个个星座都乱了套”,他在给施特劳斯夫人的信中说自己“从未见过这样壮丽的‘全景式天空’”。如今,“马塞尔·普鲁斯特套房”是丽兹酒店用住过的名人命名的特色套房之一。丽兹酒店还开设了一间名为“普鲁斯特沙龙”的茶室,内设燃木壁炉,营造出温馨而浪漫的氛围,在这里享用下午茶,仿佛也能体验到“普鲁斯特效应”。

旺多姆圆柱高耸于巴黎旺多姆广场中心,其后面就是普鲁斯特经常光顾的丽兹酒店。

丽兹酒店曾被普鲁斯特当作精神家园,如今酒店的“马塞尔·普鲁斯特套房”(左图)和“普鲁斯特沙龙”茶室(右图)已成为粉丝们的“朝圣地”。

普鲁斯特是丽兹酒店的常客。图为他在酒店客房会友。

拉雪兹神甫公墓也是普鲁斯特粉丝的“朝圣地”之一。1922年11月18日傍晚,普鲁斯特离开了人世,11月21日,他被安葬在拉雪兹神父公墓。据陪伴了他近10年的女管家塞莱斯特回忆,普鲁斯特在那年春季的一天高兴地告诉她,自己终于为《追忆似水年华》写上了“完”字,“现在可以死了”,但直到逝世的前一天夜里,他还在对书中贝戈特之死的叙述进行修改。遗憾的是,普鲁斯特生前没能看到《追忆似水年华》后三部的校样,它们后来经过罗贝尔和出版商的整理陆续问世。普鲁斯特的黑色大理石墓碑朴实而简洁,上面常常放置着读者献上的鲜花,有时还会有一块玛德莱娜蛋糕。

位于巴黎拉雪兹神甫公墓的普鲁斯特墓碑

马塞尔·普鲁斯特纪念馆的桌子上摆放着《追忆似水年华》中多次出现的玛德莱娜蛋糕

承载了普鲁斯特时光印记的地方还有许多:布洛涅森林公园、香榭丽舍大道、法兰西剧院……每一处都有讲不完的故事。正如普鲁斯特在《追忆似水年华》最后写到的那样,每个人都有一个“比他们在物质空间中逼仄的占地大得多,而且无限延伸的位置”,我们在巴黎触摸到了普鲁斯特生命中的许多不同时期,但探不尽的还有无数时光。

普鲁斯特儿时常来布洛涅森林散步