探索馆藏文物整理研究新路径——以“江西出土汉代文物信息平台”建设为例

导 读

在海昏侯研究热潮影响下,江西省博物馆对馆藏汉代文物进行了系统整理研究,开发设计了能够汇聚全省汉代文物资源,实现多重信息关联的服务平台——“江西出土汉代文物信息平台”。本文首先从栏目设置及意图、内容整理、亮点工作三个方面对平台建设进行了详细介绍。平台建设实践引发我们对馆藏文物整理研究的思考,认为需要从考古信息的完整性交接,同一遗迹单位文物的线上整合,藏品认知概念由“文物”到“遗产”的转变三个角度,优化藏品的征藏、移交、记录与整理等工作,才能为文物信息平台建设提供强有力的支撑。该平台本质上是基于数字人文视阈的藏品整理,是对文物信息可视化的创新探索,为博物馆界开展馆藏文物整理研究开辟了崭新路径。

一、项目缘起

作为江西汉代文化研究“一中心五基地”之一,江西省博物馆收藏了新中国成立以来全省陆续发掘的百余座汉墓及其他遗址出土的两千余件汉代文物。这些文物之中,出土时间最早者来自1950年南昌下沙窝汉墓,最晚者来自2016年海昏侯刘贺墓园。从全省范围来看,江西省博物馆藏汉代文物数量虽远不及有万余件藏品的南昌汉代海昏侯国遗址博物馆,却具有时代跨度大、地域分布广、类别丰富以及量、质俱佳等特点,是开展汉代文化研究的重要阵地。从全国范围来看,江西省内发现的汉墓,尤其是高等级大墓数量较少,远不如北方地区,甚至逊色于周边省份,致使学界长期以来对江西汉代文物及历史文化的关注不够,研究较为薄弱;除数量少外,相关材料深藏库房、疏于整理,无法对其开展有效研究也是重要原因。“一中心五基地”成立后,学界对整理并公布全省馆藏汉代文物资源的需求变得更为迫切。

与此同时,随着社会公众对“海昏文化”认知的深度与广度不断拓展,我们亟需在更宏阔的时空视野下,系统挖掘与阐释江西汉代文化的深层内涵及时代价值,推动文物资源与研究成果的数字化转化、可视化呈现及创新性传播利用。基于此,依托馆藏汉代文物资源整理研究的成果,我们精心设计开发了“江西出土汉代文物信息平台”。这一将馆藏文物整理研究与社会化文物信息服务平台建设相结合的数字人文实践,为博物馆开展文物整理研究工作开辟了全新路径。

二、平台建设实践

“江西出土汉代文物信息平台”,是江西省博物馆汉代文化研究基地为挖掘、阐释、弘扬江西汉代文化,依托历年汉代考古发掘成果和馆藏汉代文物资源建设的汉代文化研究展示平台。平台建设按以下三个步骤实施。第一步依托“第一次全国可移动文物普查”(以下简称“一普”)数据、藏品总账和馆藏汉代文物整理研究成果,梳理江西省博物馆藏汉代可移动文物资源,以数字地图和数据库的形式呈现。第二步依托“第三次全国不可移动文物普查”(以下简称“三普”)数据,梳理全省发现的汉代不可移动文物资源,并与相应出土的可移动文物资源建立关联后,以数字地图的形式呈现。第三步依托江西省可移动文物普查数据资源服务平台“博物江西”和江西汉墓整理研究成果,联合馆藏汉代文物数量丰富的省内文博机构,最终将平台建设成汇聚全省汉代文物资源、实现多重信息关联的服务平台。

1平台栏目的设置及意图

平台设有“汉代遗存”“馆藏文物”“文物概述”“文物研究”四个栏目。“汉代遗存”栏目以数字地图形式展示江西境内发现、发掘的汉代文化遗存,直观呈现遗存密度和分布区域,地图一侧还设有这些遗存的下拉列表,系统介绍遗存详情、出土文物和相关研究等图文内容,最大化地挖掘文物关联信息。

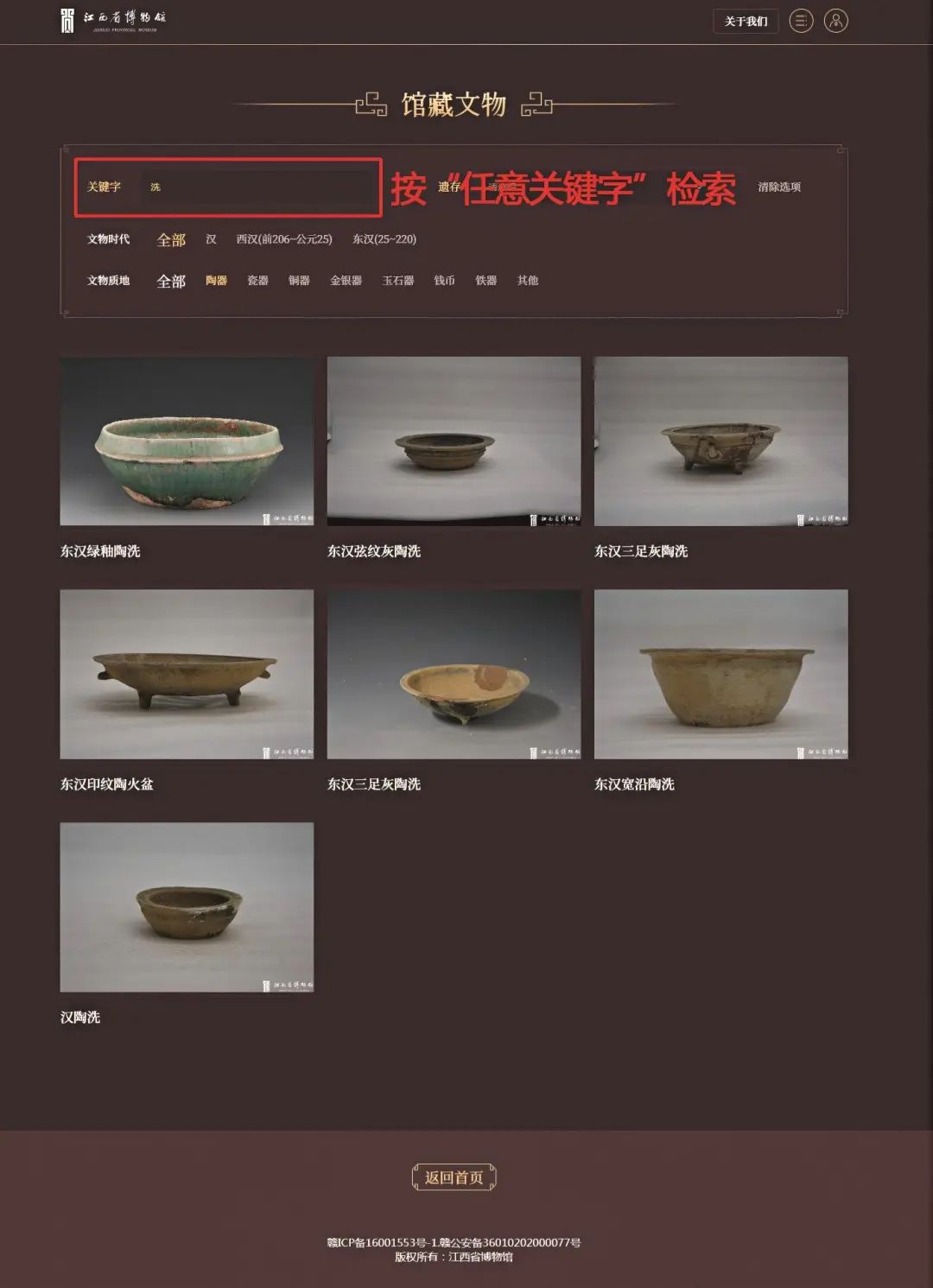

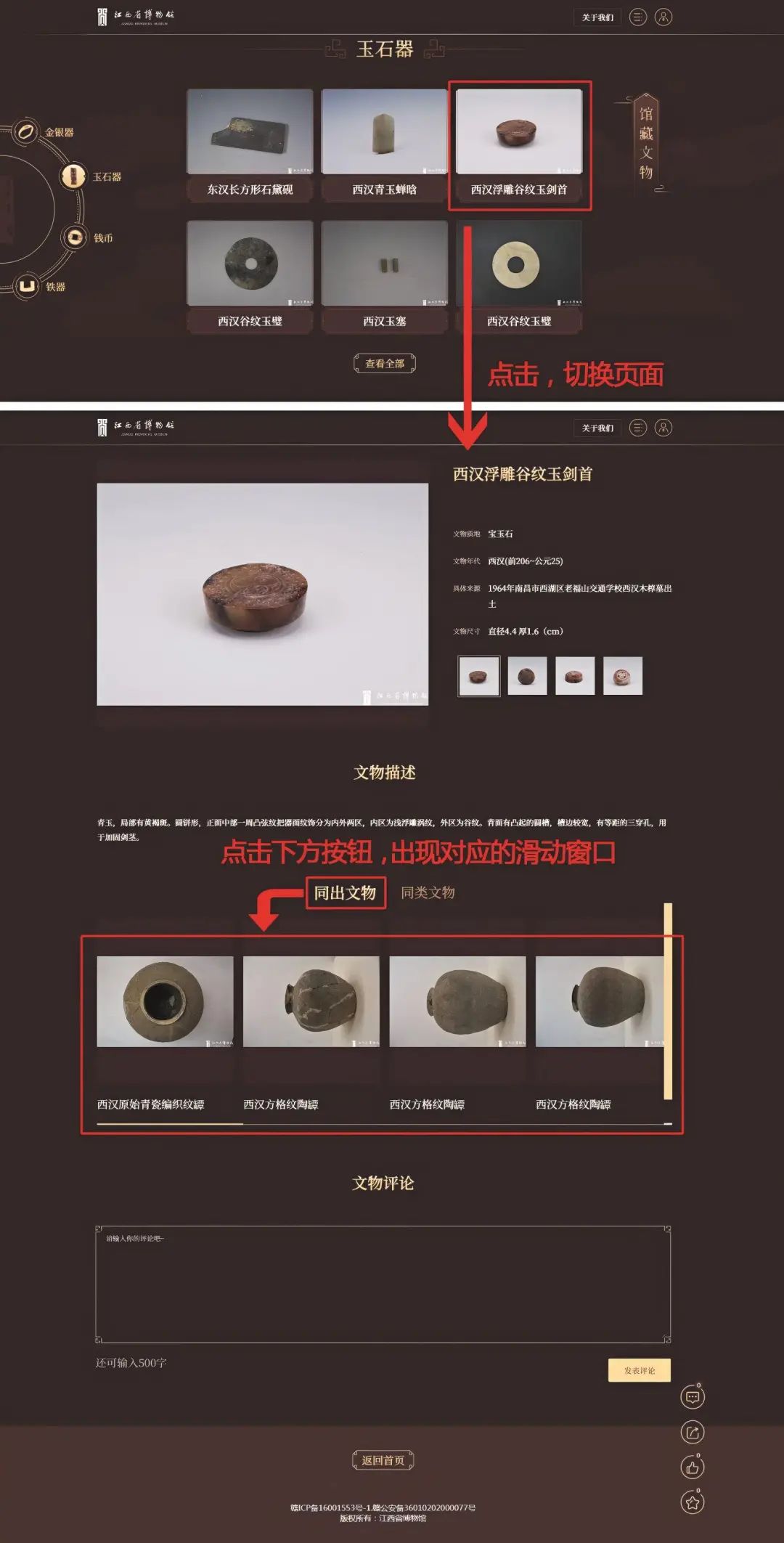

“馆藏文物”栏目是馆藏汉代文物的数据库。在一级页面,按文物质地划分为陶器、瓷器、铜器、金银器、玉石器、钱币、铁器和其他,共八类,分门别类地展示文物图文信息(图1)。在二级页面,设置了按“任意关键字”和“遗存单位”的检索项,满足观众各种检索需求(图2)。当点击单件文物后,会出现该文物的核心信息,以及设有同一器类文物和同一遗迹出土文物的滑动展示窗口,便于观众开展同类器物间和器物组合间的观察与研究。此外,平台特别设置“文物评论”互动窗口,观众可在此分享对文物的独到见解与认知感悟。每一条通过审核的评论都将被纳入文物详情页面,以开源共享的形式汇聚大众智慧(图3)。

图1 “馆藏文物”栏目:不同类别文物的首页面

图2 “馆藏文物”:检索页面

图3 “馆藏文物”:具体文物信息页面

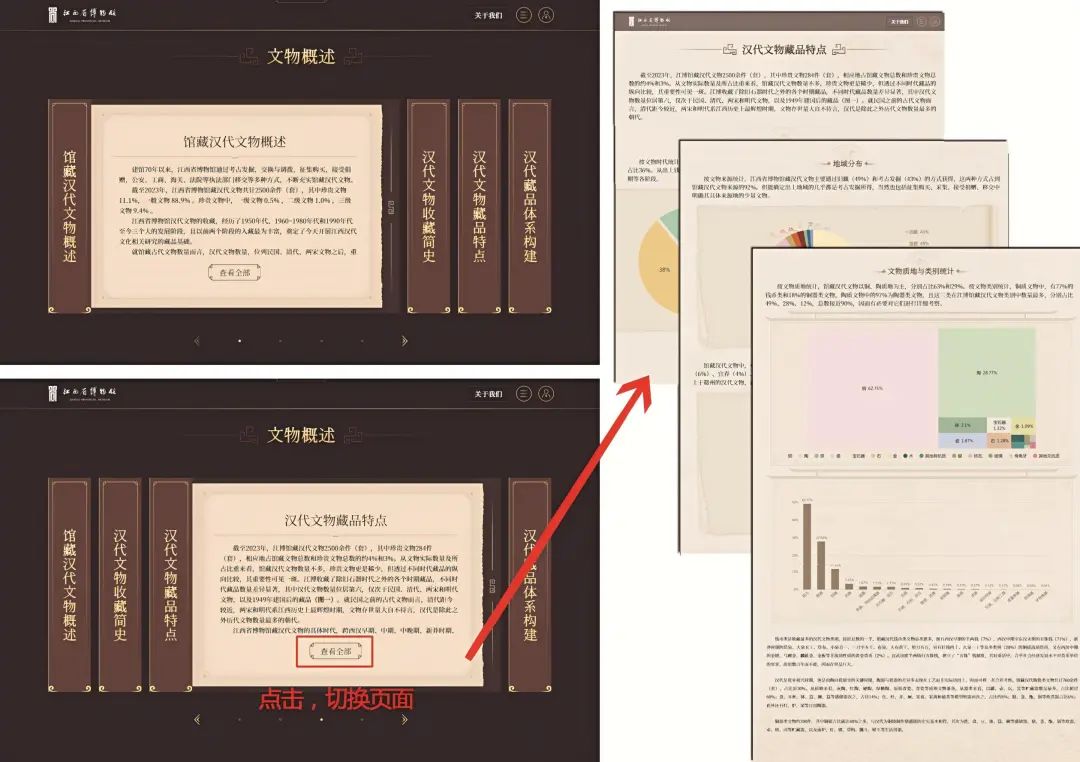

“文物概述”栏目,是对馆藏汉代文物基本情况的概括,包括概述、收藏简史、藏品特点、体系构建,共四个展示页面(图4)。“概述”页面对江西省博物馆藏汉代文物的数量、等级、入藏阶段、来源方式、出土地域分布、质地与类别等情况进行了简要归纳,使观众对馆藏汉代文物获得整体性的认识。“收藏简史”页面重点对以考古发掘方式入藏的汉代文物收藏历史进行详细梳理与分析,使观众了解这些文物的入藏年代及主要考古发掘情况。“藏品特点”页面着重分析了馆藏汉代文物在具体时代、来源方式、出土地域分布、质地与类别等方面的特点,帮助观众深入了解馆藏汉代文物的基本情况,也能把握存在的现实问题。“体系构建”页面则是从现实问题出发,从文物征藏、文物保管、平台建设三个角度提出破解之道。

图4 “文物概述”栏目

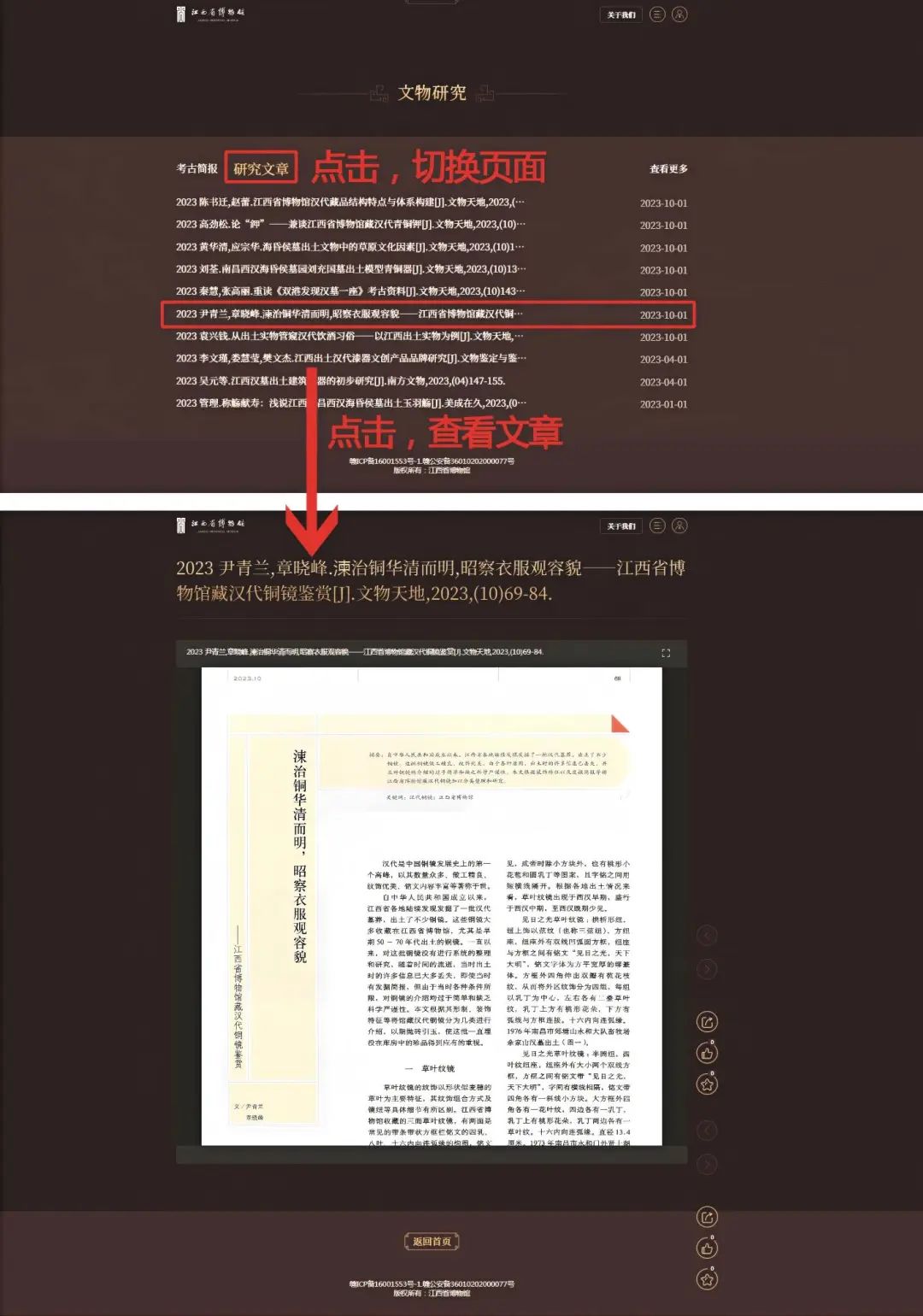

“文物研究”栏目,分为考古简报和研究文章两类,全面梳理并汇总公布了江西汉代遗存考古简报和相关研究文章,并与相应遗存建立关联,便于观众深入了解遗存、文物的研究成果(图5)。

图5 “文物研究”栏目

2平台内容的整理

栏目设置为平台搭建了整体框架,而接下来具体文物数据内容录入才是平台建设的关键。十几年前的“一普”工作已对馆藏文物进行了全面整理和数字化登录,其条目内容丰富且齐全,为平台文物数据内容的整理提供了坚实的基础。但其中“来源”条目,仅设置了“发掘”“移交”“拨交”等几个下拉选项,缺少具体来源信息,尤其缺乏出土地域及遗迹单位等关键信息,使我们构建文物组合关系和数字地图落点的想法难以实现。此外,这些馆藏文物与考古发掘简报介绍的文物存在脱节问题,若不进行系统整理,即使学者也很难全面对应起来,更遑论通过简报了解文物背后所蕴含的丰富文化内涵。

为此,我们立项开展“江西省博物馆藏汉代文物资料整理与初步研究”课题,通过系统梳理藏品总账、深度研读原始档案和考古发掘简报,并结合馆藏文物发掘编号,构建起多维度信息溯源体系。一方面,我们以文物来源为线索,打破按质地分散管理的壁垒,将分散各库的文物按出土遗迹(墓葬)进行科学归集与系统整理,形成完整详实的历年考古发现遗迹(墓葬)目录;另一方面,建立馆藏文物与考古发掘简报的深度关联,全面补充文物所属遗迹(墓葬)的地理位置、空间规模、结构特征,甚至精准还原文物出土时的空间布局与位置关系。这些细致入微的研究成果,为以物见史、以物证史,生动讲述江西汉代文明故事积累了丰厚的学术与叙事素材。

3平台建设的亮点

平台建设的核心亮点在于对馆藏汉代文物本体信息与关联信息的立体化深度挖掘与系统性整合重构,从而打通了库房间、收藏机构间、收藏地与出土地间,以及文物藏品与发掘简报间的诸多壁垒,以多维度关联的方式突破性拓展了文物信息的广度与深度。在此基础上,平台进一步揭示文物原生环境与文物组合关系中隐含的叙事性信息——从墓葬形制、器物组合到空间布局,从工艺特征、文化交流到社会图景,构建起文物“出土—收藏—研究—展示”的全链条叙事体系。这种创新性整合,为深度阐释文物内涵、生动解构文物背后的文明密码、全景式呈现江西汉代社会风貌,开辟了广阔的学术与传播空间。

平台建设立足馆藏文物,实现按单个遗迹(墓葬)为单位的跨库房线上整合。将多个库房不同质地文物的数据整合在一起,为保存文物组合信息提供了可能。

平台建设将馆藏文物纳入原生环境与出土情境,并以数字地图形式呈现,实现了与不可移动文物的联动,补齐了有关不可移动文物的关联信息链,极大丰富了馆藏文物的文化内涵与价值维度。

此外,平台的开源性设计为解决当下博物馆藏品更新困难和构建科学的藏品体系提供了新思路。江西省博物馆需要破除唯“实物”入藏理念,将数字化的可移动文物纳入博物馆的重要资源和可能藏品;同时需要加强对已发掘的汉代城址、聚落、墓葬等不可移动文物的数字采集,将不可移动文物转化成博物馆的数字藏品,并构建其与平台馆藏汉代文物的关联性,多角度充实和丰富现有的汉代藏品体系。

三、馆藏文物整理研究的思考

出于平台建设的需要,在对馆藏文物整理研究过程中,我们发现当下博物馆尤其是综合类和历史类博物馆普遍存在如下突出问题:一是对考古发掘品原生环境信息、考古发掘信息的忽视;二是同一遗迹单位出土文物的分散保管;三是通过考古发掘方式入藏的文物藏品出现断崖式减少。平台建设的实践探索,为我们破解现存问题提供了创新性思路与可行性路径。

1考古信息的完整性交接

当谈到考古发掘与非法盗掘的区别时,重要的一点是考古发掘对原生环境信息的详细记录。因此,文物入藏时应尽可能的将与之相关的所有图文影像资料原件或复制件一并移交,作为文物档案永久保存,实现“一物一档”的规范要求。文物入藏后,保管员在器身隐蔽处标注藏品号时,对未标注发掘号的文物必须根据相关资料予以补充。发掘号是考古发掘时赋予文物的“身份证号”,包含着文物的发掘时间、地点、层位、顺序等信息,对了解文物出土时的位置、组合关系等内容至关重要,更是馆藏文物与考古简报对应时的唯一“索引号”。不仅文物器身上,藏品卡片和总账本上都应有文物发掘号及具体来源信息的详细记录。如此一来,由考古人揭示并提取的文物原生环境信息和考古发掘信息才能完整地交接到博物馆人手中。

2同一遗迹单位文物的线上整合

文物归属权问题是当前困扰我国文博界的重要难题之一。2024年11月修订的《中华人民共和国文物保护法》第四十八条明确规定了考古出土文物的归属问题,但在具体实施层面,哪些文物需要移交,移交的数量,移交给省级、市级还是区县级博物馆均缺乏明确规定和参考标准,从而导致移交工作难以落地;即使移交完成,也存在文物被移交多处,甚至根据不同质地保管需求被分散保管的问题。

为此,《国家重点地区考古标本库房建设指南(试行)》提出:“考古标本移交时应尽量将同一遗迹单位的标本移交至同一接收单位,确保移交后能够完整、全面、系统的开展研究、管理和展示。”对于已成既定事实的文物分散保管问题,以及有必要将文物交由不同文博机构收藏展示的问题,平台建设的实践启示我们,借助数字技术对出土文物进行数字化采集,能够实现以遗迹为单位的文物线上整合。当前各省级博物馆基本建起了自己的藏品管理系统,可以作为承载这些文物数字资源的平台,因此文物数字化采集的主体最好以各省级博物馆为宜。通过与文物收藏机构合作,对以往由多家机构保管的文物进行图文影像等信息资料采集;通过与考古机构合作,在文物移交前对同一遗迹单位出土文物进行全面采集,最终实现以遗迹为单位的文物资源线上整合。

3藏品认知概念由“文物”

到“遗产”的转变

目前,博物馆界在藏品认知上亟需将传统的“文物”概念上升到“遗产”层面。“与‘文物’概念相比,‘遗产’概念的优势在于更加注重对象的环境及所有伴随物,更加注重对象的整体完整性”。打破唯“珍品”、唯“实物”入藏的观念,关注具有组合关系的一般文物,挖掘其中蕴含叙事价值的文物进行征集与入藏,构建更具故事性和层次感的藏品体系;关注遗址本体,将面临破坏的不可移动文物以三维数据扫描或整体搬迁的形式予以收藏,使之成为博物馆的特殊藏品;关注考古标本,如发掘提取的遗迹标本、骨骼标本、动植物标本,甚至土样等,都是解读遗址内涵的重要信息,也应被纳入馆藏文物征藏范畴。为此需加强与考古机构的合作,及时了解考古动态,及时采集遗址信息和考古标本,不断充实和丰富“遗产”概念内的藏品资源。

四、结语

研究型博物馆建设的倡议由来已久,这与博物馆界关注视角的转变密切相关,即由“以物为中心”转向“以人为中心”,更加注重博物馆的公共服务职能。这种转变契合了社会发展对博物馆的时代要求,但也客观造成原来作为核心职能的藏品研究工作被边缘化。平台建设的初衷,是将深藏库房的文物以线上形式呈现在观众面前,是从文物资源开放共享的角度向观众推出的一项创新服务举措。其本质上属于“数字人文”的初级形态,是博物馆围绕馆藏文物整理的核心业务,所开展的文物数据整理成果可视化的创新实践。平台建设实现了不同渠道文物数据的相互关联与可视化展示,这种基于数字人文视阈的藏品整理工作,无疑是对文物信息可视化发展路径的探索。

推而广之,这一实践为博物馆界开展馆藏文物整理研究开辟了崭新路径,通过系统化挖掘与整合藏品资源,实现藏品价值的最大化,不仅显著提升藏品利用率,更从学术研究深度与公共服务效能层面为博物馆发展注入新动能。