伍苏明 | 江苏宿迁新发现的两座鱼形墓

三台山森林公园鱼形墓 M1

近年来,考古工作者在宿迁境内发现并发掘了两座南宋(金)时期砖室墓,两座墓葬均砌筑成鱼的造型,十分别致,极为少见,应与中国鱼文化的传统密切相关,还可能受佛教文化的影响。

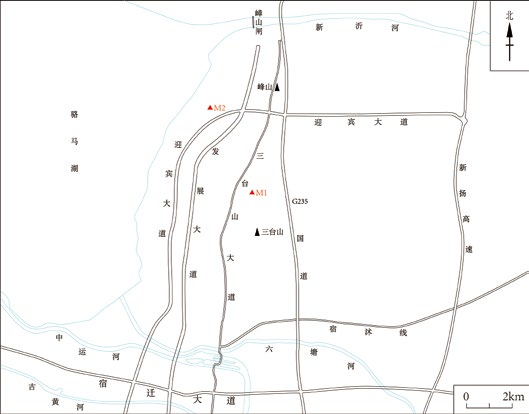

两座鱼形墓的位置

鱼形墓概况

2015年,南京大学、宿迁市博物馆联合考古队在三台山森林公园建设工地内发掘了一座保存完好的鱼形墓(以下称M1),墓室南北走向,长约2.3米,宽约0.6米,墓顶距地表约0.4米。墓葬构筑方式是先开挖墓圹,在墓底部用6层长方形砖顺铺,错缝叠砌,构成墓室主体结构,6层砖均向内倾斜且逐层内收。墓室自中部缓缓向两侧收窄,至两端则微妙地向外延伸,勾勒出一条流畅的“S”形曲线,精准地模仿了鱼体优雅的弧度。墓室南端精心铺设了4层丁砖,其上小心翼翼地叠置着一件白釉碗与一件酱釉罐,分别象征着“鱼头”与“鱼眼”。墓室北端,工匠巧妙地利用碎砖拼凑出栩栩如生的“鱼尾”形态,其分叉结构清晰可见,仿佛一条真正的鱼在静谧中轻轻摇曳。墓室顶部每两块青砖交叉斜置呈“V”形,用以封闭墓口,此构造寓意不明。在“鱼腹”与墓顶“V”形结构之间还夹一层顺铺砖块,模拟鱼的腹鳍。整条“鱼”比例协调,栩栩如生,其整体造型与生活中常见的鲤鱼形态最为接近。根据两件随葬器物初步判断,M1年代为南宋(1127—1279年)或金(1115—1234年)。

宿迁学院新校区鱼形墓M2及M2出土白釉瓷碗

2023年,徐州博物馆、宿迁市博物馆联合考古队在宿迁学院新校区建设地块内再次发现一座鱼形墓(以下称M2),该墓位于M1西北方向约5公里处。M2与M1的砌筑方法相似,但结构有较多区别。M2砖砌墓室长2.4米,最宽处位于中部,宽1米。墓室由4层青砖顺铺,错缝叠砌,却未明显展现出类似M1中鱼体的柔美弧度,亦缺乏鲜明的“鱼头”“鱼尾”造型。仅在象征“鱼眼”之处,置有一件白釉瓷碗。“鱼头”位于青砖之下,尚叠压着带系灰陶罐与白釉瓷碗各一件。M2墓顶以单块砖交叉斜置,构成“V”形结构,中部砖块已有塌陷之状。墓室中部及“鱼头”位置,则置有数块与墓室方向垂直的青砖,或意在模拟“鱼鳍”之态。整体而言,M2造型不如M1形象逼真。

此种造型的墓葬在全国都极为罕见,砌筑成鱼形状的设计,反映了鱼在中国文化中象征着财富、吉祥与和谐的含义。

考古发现的鱼与鱼文化

鱼是自然界中最常见的水生动物,相较于凶猛的野兽,鱼更易被捕获,故自旧石器时代起就一直是人类重要的食物和营养来源。距今约3万年的旧石器时代晚期,山顶洞人遗址中发现了鱼骨,表明当时中国的先民已开始食用淡水鱼。目前已知江苏年代最早的新石器时代遗址—顺山集遗址出土了大量鱼骨及陶网坠,显示约8500年前,顺山集的先民已掌握织网捕鱼技术。宿迁沭阳县万北遗址出土约5000年前的鱼镖等捕鱼工具;安阳殷墟遗址的灰坑中出土大量鱼骨;荆州战国楚墓出土2400年前的咸鱼干;汉代庖厨图常描绘鱼的形象,随葬陶灶上也常模印鱼形纹饰,这些均彰显了鱼在中国传统饮食中的重要地位。

顺山集遗址出土陶网坠

正因为与人们的日常生活联系紧密,鱼在中国传统文化中始终扮演着重要角色,被赋予诸多寓意。鱼谐音“余”,象征年年有余,《诗经·小雅·无羊》云:“众维鱼矣,实维丰年”,意为蝗虫变成鱼,则预示来年丰收;《诗经·陈风·衡门》云:“岂其食鱼,必河之鲤?岂其取妻,必宋之子?”宋国女子是最佳婚娶对象,将鲤鱼比作宋国女子,是美好事物的象征;鱼多籽,繁殖迅速,生命力强,故又作为生育崇拜的对象;隋唐以降,随着科举制的设立和完善,鱼崇拜与科举中第的愿望相结合,逐渐衍生出“鱼跃龙门”之说,鱼寄寓了人们金榜题名、实现阶级跃升的渴望。直至今日,鱼纹饰仍是剪纸、年画、雕刻等民间工艺品重要的创作灵感来源。

墓葬中的“鱼元素”

墓葬中出现“鱼元素”可追溯至新石器时代,并在此后以各种形式存在于墓葬中。距今6400—5300年长江中游地区大溪文化墓葬中常见鱼形陪葬品,部分被置于墓主口中,可能寓意着为逝者在冥界提供食物。分布于黄河中游地区,距今7000—5000年的仰韶文化儿童墓葬中常见人面鱼纹盆这一特殊葬具,盆内壁以黑彩绘制鱼纹,一般认为其寓意是以鱼为媒介,引领孩子的灵魂到达另一个世界。西辽河流域的红山文化、长江下游的良渚文化中,均有玉鱼出土,这些玉鱼不仅反映了先民普遍的鱼图腾崇拜,还体现了浓厚的原始巫术或宗教意识。

随着农业的发展,鱼在食谱中的地位下降,鱼与人类在物质层面的联系逐渐淡化,在精神层面的联系则愈加紧密。商周墓葬中随葬玉鱼颇为常见,更有专为士大夫及以上阶层设计的“鱼跃拂池”制度,铜鱼、石鱼悬棺罩四周,随殡车摇曳,仿若鱼跃池中。西汉梁共王刘买墓、长沙马王堆一号汉墓中发现“鱼妇”(一种半人半鱼的动物,传说为颛顼死而复生时变化而来)形象。山东邹城、滕州及河南南阳等地东汉墓葬中,“鱼车出行图”画像石频现,鱼被视为贯通生死、引仙传信、祈愿复生的媒介,承载着古人“灵魂不灭”的信仰。

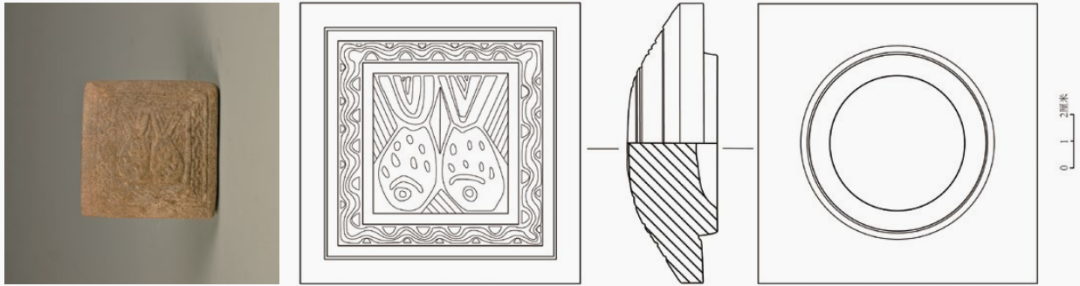

煎药庙西晋墓地出土石质器盖及线图

煎药庙西晋墓地出土铜洗及线图

魏晋南北朝时期,随着世俗化的发展,墓葬中“鱼元素”迎来转变。鱼的形象在墓葬中出现渐少,并褪去神秘色彩,成为一种装饰纹样。如江苏邳州煎药庙西晋贵族墓地5号墓出土的石质器盖盖顶饰双鱼纹,7号墓出土的铜洗内底装饰双鱼纹。东晋时期的张迈家族墓出土一件鱼形金饰品,头部、上鳍、下腹和腹鳍共有4个小穿孔,显然是作为随身挂饰或器物装饰使用。至宋辽金时期,墓葬中的鱼纹题材呈现出更鲜明的生活化特征。如在金代墓葬中发现用砖逐渐叠涩形成立体凸出的三重鱼尾造型,该结构纯粹作为装饰之用,彰显着审美情趣。宋代墓葬里出土的玉鱼,雕琢工艺精湛绝伦,形态栩栩如生,极具写实风格,常搭配莲花、水草等元素,鱼身上巧妙地钻孔或以精致纹饰构成穿环,既便于佩戴又兼顾美观。

东晋张迈家族墓出土鱼形金饰品

鱼与佛教文化

佛教在东晋南北朝时期迎来较大发展,与此同时鱼纹饰与佛教融合,以新的表现形式出现在墓葬中。例如福建闽侯赤塘山东晋南朝墓葬中的双鱼纹墓砖,鱼纹以鱼的俯视或侧视图出现,多绘双鱼且鱼头相对,应是受佛教文化影响,以一雄一雌两条金鱼构成的双鱼纹是佛教八宝之一,象征自由和解脱,也有复苏、永生之意。

鱼还与佛教中另一种重要纹饰摩羯纹有紧密联系。摩羯,又称摩竭、摩迦罗,是恒河女神的坐骑,其造型源于印度,一般为鳄鱼首、大象耳、鱼身、卷尾,有爪足或象足,是鱼、象、鳄三者的混合形象。在印度佛教经典中,摩羯是一种恶兽,其体形巨大,能吞噬一切,常在水中兴风作浪,威胁船只和船员安全,却最终慑服于佛法。摩羯纹随佛教传入中国,并在东晋南北朝时期开始作为墓葬中的装饰题材,如北周安伽墓棺床石围屏、隋开皇二年(582年)李和墓的石棺上均雕刻摩羯形象,此时摩羯造型尚保持印度神话中的原始形象。

自中晚唐起至宋辽金时期,摩羯与中国传统的“鱼文化”和“龙文化”相融合,其形态逐渐向鱼形和龙形方向发展,呈现出强烈的中国化倾向,最终褪去凶恶之相,转变为一种具有吉祥含义的瑞兽。这一时期有摩羯纹饰的墓葬集中于内蒙古、河南、甘肃、辽宁等淮河以北地区,如位于洛阳偃师的唐代郑洵墓,位于内蒙古的辽代耶律羽之墓、辽陈国公主驸马合葬墓中均发现鱼形摩羯形象。

宿迁鱼形墓产生的原因

宿迁发现的两座鱼形墓年代推断为南宋或金代。此时南北两大政权隔淮河对峙,宿迁地处交界之地,地域归属不定,但绝大多数时间属金或金控制下的伪齐政权(1130—1137年)管辖。这一时期墓葬中鱼的形象,以及与鱼有密切联系的摩羯形象多流行于北方,故我们推断两座鱼形墓应是北方草原文化影响下的产物。鱼形墓还可能与当时佛教盛行密切相关。

金朝统治者极度崇教,兴建佛寺、施舍财物、编刻经书,这一风气也必然会影响到其管辖下的宿迁地区。此时宿迁地处宋金战争前线,战争频繁,加之黄河夺泗入淮,给泗水河畔的宿迁带来严重水患。由于屡遭兵燹和饱受黄河泛滥之苦,宿迁地区一派萧条凄凉之景,元初诗人陈孚经过宿迁时曾留下诗句:“淮水东流古宿迁,荒郊千里绝人烟。征衣不脱夜无寐,舟在西风乱荻边。”民众面对无力扭转的社会现状,只能将希望寄托于佛教,祈求来世的福祉。墓葬被砌筑成鱼的形状,无论是受到吉祥八宝中双鱼纹饰的启发,还是摩羯纹的流行影响,其背后都蕴含着佛教文化的印记,寄托着逝者在鱼的引领下,来世得以超脱,获得美好命运的愿望。