底比斯的涅伽达文化时期——新证据

翻译文章选自《第十二届国际埃及学家大会论文集》(Proceedings of the Twelfth International Congress of Egyptologists)。

2019年11月3日至8日,“第十一届国际埃及学家大会(The 11th International Congress of Egyptologists -ICE XI)”在埃及开罗大埃及博物馆举行。这是该领域最重要、规模最大的国际学术会议之一;每四年举办一次。由埃及最高文物委员会主办,是埃及学界的顶级盛事。这次会议以“埃及学:新时代的挑战与机遇”为主题,汇集了来自全球多个国家文化遗产领域的专家进行广泛学术交流。会议旨在探讨埃及学领域面临的新挑战(如技术应用、文物保护、公众参与、全球化影响等)以及随之而来的新机遇。本次大会的一个重要亮点和焦点是正式公布“金字塔扫描”项目第二阶段的突破性发现。该项目利用宇宙射线μ子成像、红外热成像、3D重建等先进非侵入性技术探测胡夫金字塔,在塔内部发现大型未知空腔(大甬道上方空腔)的确凿证据,这一突破性发现借助先进非侵入性技术取得,成为大会乃至当年国际考古界的焦点。此外,会议还涵盖了埃及学所有分支领域的最新研究成果,包括考古发掘新发现、语言学与碑文研究、艺术史与建筑史、宗教与丧葬习俗、社会史与经济史、科技考古(如生物考古、材料分析)、文物保护与修复、博物馆研究与藏品管理、埃及学教育与数字化等。此次大会不仅展示了埃及在文化遗产领域的核心地位,也为埃及学在新世纪的发展方向提供了重要洞见。

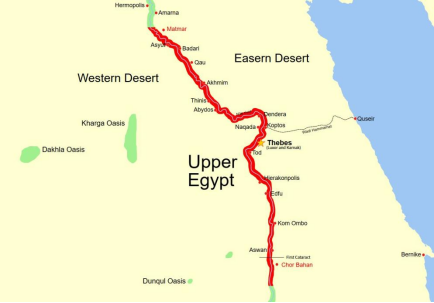

“上埃及”和“下埃及”是古埃及历史地理中非常重要的概念,指的是尼罗河流域两个主要且相对独立的区域,源于尼罗河从南(上游)向北(下游)的流向,上埃及在南(河谷)(图1红线下方),下埃及在北(三角洲)(图1红线上方)。它们在约公元前3100年由上埃及统一,奠定了古埃及文明的基础。统一上下埃及是古埃及法老王权的核心象征,其标志(双冠、莲花与纸莎草)贯穿了整个埃及历史。理解这两个概念对于理解古埃及的政治、地理、历史和文化至关重要。它们在政治和文化上最终统一,形成了我们熟知的古埃及文明。

图1 上埃及,下埃及及其诺姆

底比斯(Thebes)(图1下方星号位置)的人类定居活动可追溯至约公元前3200年。作为上埃及第四诺姆(nome)瓦塞特(Waset)的首府,此时它仍是一个小型贸易据点。当孟菲斯(Memphis)(图1上方星号位置)是古王国法老的皇家住所时,底比斯仍然是一个乡村牧区,拥有村庄级别的社区,位于那些充当主要政体中心的大型聚落之间。

斯坦·亨德里克斯(Stan Hendrickx)与埃德温·C·范登布林克(Edwin C. Van den Brink)在史前时期研究中,系统梳理了底比斯地区已确认的史前聚落和墓地清单。[1]在西岸,28个遗址分布在大约15公里范围内,这种分布与上埃及其他进行过调查的地区相当。然而,大多数遗址集中在代尔埃尔巴哈里(Deir el-Bahari)[2]和阿曼特(Armant)[3]及其周边地区。史前遗址分布范围极有可能已被王朝时期后续的密集土地利用和建设所覆盖。总的来说,在整个上埃及,前王朝时期的遗址都位于尼罗河两岸低沙漠的边缘附近。在底比斯地区,西岸的沙漠边缘后来密集地建造了陵墓、神庙、宫殿和其他大型建筑。

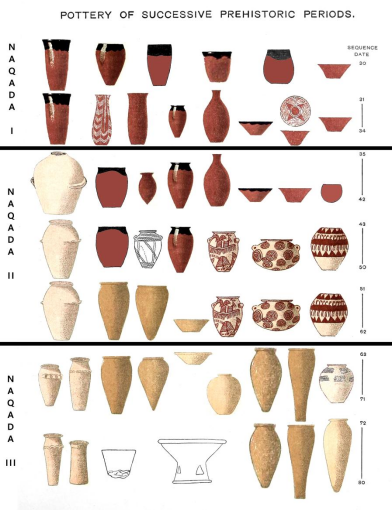

在底比斯地区,涅伽达(Naqada)文化(图2)保留下来的物质证据很少,部分原因是受中王国和新王国建设工程活动的影响,这些建筑包括为法老建造的大型“百万年神殿”——位于马尔卡塔(Malqata)的阿蒙霍特普三世(Amenhotep Ⅲ)宫殿,比尔凯特哈布(Birket Habu)的巨大人工湖,代尔埃尔沙维特(Deir el-Shalwit)的托勒密(Ptolemaic)神庙以及邻近的罗马房屋。[4]因此,很可能有许多前王朝时期的遗址已被摧毁或掩埋在后续建筑之下。尽管有后期建筑活动造成的扰动,仍然有可能区分出底比斯-阿曼特地区西岸上前王朝时期遗址的某些特征,这些特征与上埃及其他地区不同。[5]

图2 涅伽达I期文化辐射范围

在戴尔埃尔麦地那(Deir el-Medina)工作的法国考古队发现了一个埋藏坑,内有包含燧石的小坑,以及可能与一个前王朝时期聚落相关的陶器。一些陶器和石器也在卡纳克(Karnak)[6]和塔里夫(Tarif)[7]被发现。北面(涅伽达)和南面(希拉孔波利)同时期遗址发现的大量遗存,使得底比斯也很可能拥有这一时期的遗址,只是现在已消失。

该地区一个显著的特征是燧石作坊集中在底比斯山地区的戴尔埃尔巴哈里(Deir el-Bahari)[8]和帝王谷[9]。在戴尔埃尔巴哈里[10]燧石矿附近,已识别出八个史前作坊,以及五个“新石器时代”作坊。在尼罗河谷,燧石结核自然且普遍存在于开罗(Cairo)和伊斯纳(Esna)之间的始新世石灰岩山脉中。

在本文中,我们旨在根据尼罗河国王谷基金会考古队最近在西干谷的工作,进一步阐明干谷埃尔加尔比(Wadiel-Gharby)的考古遗存。这些干谷以前从未被系统调查过。霍华德·卡特(Howard Carter)1916年对西干谷[11]的调查将干谷埃尔加尔比细分为三个主要区域,命名为干谷E、干谷F和干谷G。在干谷G,卡特记录了史前的长颈鹿和鸵鸟岩画。这些岩画后来由亚罗米尔·切尔尼(Jaroslav Cherney)[12]记录。尼罗河国王谷基金会考古队最近在干谷G的工作中,在一处火堆附近的遮蔽处发现了一组来自啤酒罐的陶器碎片和装饰有红色波浪纹图案的陶器碎片,这是涅伽达文化Ⅱ期的典型特征(图3)。本文把底比斯地区发现的其他涅伽达遗物,例如来自戴尔埃尔麦地那的遗物,与这些最新发现进行比较。

图3 埃及史前陶器风格的演变,从涅伽达I期、涅伽达Ⅱ期到涅伽达Ⅲ期

一、遗址位置

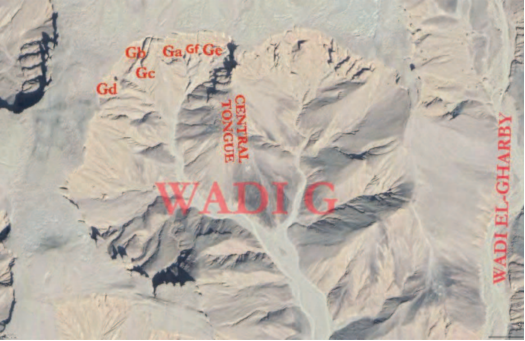

所调查的区域为干谷G。干谷G是西干谷中最西端的一个。它从干谷埃尔加尔比岔出,位于干谷F以南约1000米,干谷E以南700米。干谷G被一处马蹄形悬崖带所环绕,部分地方高达70米,并在南面开口,与干谷埃尔加尔比相连。干谷G的主要特征是一条南北走向的中央碎屑舌状带,它将干谷G细分为东西两个区域[13]。

卡特绘制了干谷G西部的几幅草图,其解读仍然困难。他似乎在该区域标记了三个可能存在的竖穴土坑墓和一个可能存在的崖墓。那个可能存在的崖墓,位于一处绝壁高崖上,即考古队所称的127壁龛,是足够容易辨认的。该位置有一个戴尔埃尔麦地那工匠队的标记,用卡特特有的蓝色铅笔标出。至于那些可能存在的竖穴土坑墓,则没有任何遗迹[14]。

干谷G被考古队划分为六个区域:Ga、Gb、Gc、Gd、Ge和Gf(图4)[15]。考古队的目标是首次系统调查干谷这些区域的考古遗存,即卡特标记的可能存在的竖穴土坑墓和崖墓,以及先前由卡特和切尔尼记录的岩画。

图4 干谷G发掘区域总平面图

二、发掘结果

尽管卡特在此区域发现了前王朝时期的岩画,但有趣的是,在干谷G发现了可追溯到涅伽达文化时期的人类活动的具体证据。这些证据包括Ga和Ge区域可能为临时遮蔽所的遗迹、燧石、基岩上三处火塘留下的木炭(两处在Ga区,第三处在 Gb 区)以及涅伽达Ⅱ期陶器碎片。卡特曾在127壁龛以西的Gb区域崖壁上记录了长颈鹿和鸵鸟岩画。然而,干谷G岩画的主要集中地是在Ga区的127壁龛本身。这个壁龛形成了一个天然的遮蔽所,根据其内部的岩画判断,它在科普特时期被重新利用过,而正是在这个壁龛的入口处发现了前王朝时期遗迹。

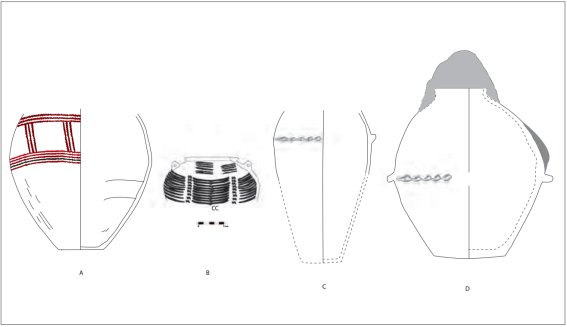

图5 干谷G出土的前王朝时期陶罐示例

1.Ga区(包括127壁龛和小“洞穴”)

Ga区包含一个遮蔽所,位于127壁龛入口处的东面,紧靠南面崖壁。其尺寸大约为东西向1.7米,南北向1.5米,入口向西敞开。在那里发现了三件燧石石器,一件可能是一个陶罐支架,另一件的一侧有一些磨损痕迹,仿佛曾被用于打磨或摩擦,第三件形状像一个苹果核,没有明显的用途。另外,还发现一件石灰岩制品,也显示出磨损痕迹,可能曾是某种工具。同样,在该遮蔽所的基岩面上出土了一捆绑扎的植物茎秆。此外,还有两组木炭碎屑,一组在遮蔽所的沙质淤泥地面上,另一组在东面的石灰岩基岩上。

在附近,我们发现了一个前王朝时期的彩陶罐,器表施平行分布的红色波浪纹,波浪纹之间用竖向纹饰间隔(图5A)[16]。这个彩陶罐是实证干谷G区域史前人类活动的重要物证。这些遗迹被混合了石灰岩碎片的粉砂质砂土沉积物所覆盖,也涵盖了不同时期的遗物,包括前王朝涅伽达Ⅱ期、古王国和托勒密时期。

同样在这个遮蔽所附近的基岩上发现了另一个涅伽达Ⅱ期彩陶罐的碎片(图5B)。这些碎片拼合成球形罐的一部分,罐为侈口,并有两个小的垂直把手(皮特里分类法[17]中的D型)[18]。彩陶罐由泥质粘土制成,在米色陶坯上用红色颜料装饰,垂直线模仿水流。从砂质淤泥和石灰岩沉积物中采集的一些无法确定年代的前王朝时期陶片可能是从上方冲刷下来的。其中一块陶片来自一个黑顶陶罐(皮特里B组)[19]。从基岩层采集的一块陶片(应该是一件制作比较粗糙的陶罐底部),也可能属于前王朝时期。

2.Gb区

在该区域的东边缘,靠近史前岩画(长颈鹿和鸵鸟)的天然基岩表面,发现了一个半圆形的小火塘,里面充满了木炭碎屑,并被两层混合了石灰岩碎片的沙漠淤泥覆盖。这里代表前王朝时期的是一件无装饰的卵形罐,带有波浪形把手,由泥质粘土制成(皮特里分类法中的W组)[20]。只有罐子的肩部得以保存(图5C)。这里还发现了一个碗,直口,推测也属于同一时期。这些遗物为前王朝时期的人类活动提供了进一步的证据。

3.Gc区和Gd区

这两个区域发现的物品很少。在Gc区,一些涅伽达Ⅱ期陶片和一个制作粗糙的直口碗是前王朝时期活动的唯一证据。Gc区厚厚的碎屑堆积似乎是上方崖壁被长期冲刷的结果,这些陶片可能是从那里冲刷下来的。Gd区只出土了一块陶片,属于前王朝时期的一个罐子。

4.Ge区

Ge区位于Ga-Gd区上方约15-20米处,紧贴东面岩壁。在这里发现了第二个遮蔽所(大约南北向1.4米,东西向1.2米),建造在一个绝壁高崖下方,该岩壁上有各种法老时期的岩画。这个遮蔽所由东面的悬崖、南北两面的石灰岩巨石和西面的两块巨石围成。在Ge区的东南角,遮蔽所的南面,发现了一系列台阶。涅伽达Ⅱ期陶片发现于此处最底层的堆积。在这里,从上方掉落的碎屑下发现了两个树干、一个黄蜂巢、大量的树叶和一条树根。两层含有山羊科粪便的地层似乎晚于该区域的早期活动,而陶片将这些早期活动与涅伽达Ⅱ期文化联系了起来。

5.Gf区

这里发掘了三处不同的粉砂质沉积物。一个密封的涅伽达Ⅱ期陶罐被发现塞在悬崖上的一个小壁龛里,正好位于一层粉砂质地面的上方,罐子有两个波浪形把手和一个泥塞。这个陶罐曾被棕榈树枝和泥巴覆盖(图5D)。陶罐上的一个小洞露出了亚麻布和大量盘绕的绳子。这个陶罐似乎是为了某种目的被故意放置或隐藏在这里的。

三、解读

干谷G的发掘工作为底比斯山以西沙漠地区多变的气候提供了物证。植物遗存、黄蜂巢、地层堆积(由腐殖质层的植物材料组成)以及动物粪便,连同陶器和其他遗物,共同证明在前王朝时期、新王国早期和拜占庭时期——即该干谷的三个活动时期,气候明显更为湿润。[21]

有人考虑过在此发现的陶器可能来自前王朝时期的墓葬。黑顶陶罐和波浪形把手陶罐都见于大英博物馆的涅伽达Ⅱ期格贝莱因男子墓葬;然而,在干谷G并未发现人类遗骸。岩画、遮蔽所以及由127壁龛、其西面与之匹配的壁龛(Gb区)和Ge区的绝壁高崖提供的遮蔽所,都表明这些区域存在与放牧相关的居住活动。

四、结论

Ga区和Gb区的岩画表明,这里与熟悉鸵鸟、长颈鹿和瞪羚的猎人相关。其他岩画包括牛,可能反映了较晚时期的畜牧业,尼罗河国王谷基金会考古队在干谷埃拉加拉[22]发现的牛和牧牛人岩画也反映了这一点。在干谷G发现的聚落活动填补了我们关于涅伽达Ⅱ期相关居住活动的知识空白,并将其与附近已知遗址联系起来,如埃尔塔里夫的涅伽达、戴尔埃尔巴哈里、南马尔卡塔、戴尔埃尔麦地那、哈加尔埃尔达比亚和阿曼特[23]。干谷G有充分的证据表明古代存在水,这种资源对于照料动物的人来说至关重要,对于动物也是必不可少的。干谷G的天然遮蔽所可以为动物和牧人提供躲避恶劣天气和防范掠食者的安全场所。干谷G上方的悬崖含有大量的石制品(石核和打制废料),但这些已被现代和古代的凝灰岩采集活动所破坏。因此,评估该地区定居的证据是困难的,但人们在该地实际的活动情况很可能远比干谷G证据所显示的更为充分。

参考文献:

[1]亨德里克斯(Hendrickx,S.),范登布林克(Van den Brink,E.C.M.):《埃及尼罗河谷前王朝和早王朝时期墓地与聚落遗址清单》,《公元前第4000纪至第3000纪早期的相互关系》,伦敦出版社,2002年。

[2][9][10]德罗布涅维奇(Drobniewicz,B),金特(Ginter,B.):《20号遗址的工具》,《戴尔埃尔巴哈里史前居址(第一册)》, 1976年。

[3][4][5][22]高宫(Takamiya):《埃及前王朝(涅伽达)时期的底比斯-阿曼特地区》,《东方》2008年第4期,第23-44页。

[6]勒格朗(Legrain,G.):《在卡纳克(Karnak)执行工作的第二份报告(1901年10月31日至1902年5月15日)》《埃及古物部年鉴》,1904年第4期,第1-40页。

[7][8]德摩根(de Morgan,J.):《埃及起源研究:石器时代与金属时代,第二卷:史前民族志与涅伽达皇家陵墓》,巴黎出版社,1897。

[11][14]卡特(Carter,H.):《一座为哈特谢普苏特女王准备的陵墓及在底比斯的其他新发现》,《埃及考古学杂志》,1917年第4期,第107-118页。

[12]切尔尼(Černy,J.),萨德克(SADEK,A.):《底比斯山涂鸦》,开罗出版社,1971年。

[13][15]利瑟兰(Litherland,P.):《底比斯墓地的西干谷》,伦敦出版社,2015年。

[16]雷格纳(Regner,C.):《波恩大学艺术博物馆的瑙克拉提斯陶器》,《波恩埃及文物收藏》,1998年第3期。

[17]皮特里分类法:是根据英国考古学家弗林德斯·皮特里爵士(Sir William Matthew Flinders Petrie,1853–1942)命名的,他是英国考古学的奠基人之一,尤其在埃及学和考古方法论上贡献卓著。他提出的“序列断代法(Sequence Dating)”或“皮特里分类法”,是考古类型学的重要里程碑。

皮特里分类法的背景与目的:19世纪末,埃及前王朝时期(约公元前4000–3000年)的遗址中出土了大量陶器、墓葬和器物,但缺乏文字记录和明确地层叠压关系。皮特里为建立相对年代序列,发明了“序列断代法”,核心思想是器物形态的演变具有连续性,通过统计共存关系可重建时间序列。

[18][19][20]皮特里(Petrie,F.):《史前陶器与调色板汇编》,伦敦出版社,1917年。

[21]邦伯里(Bunbury,J.), 利瑟兰(Litherland,P.):《拜里亚干谷的竖井墓(第3卷:景观与气候)》,伦敦出版社,即将出版。

[22]布鲁耶尔(Bruyère,B.):《戴尔埃尔麦地那发掘报告(1948-1951)》,开罗出版社, 1953年。

[23]艾萨(Eissa.,R.),马哈茂德Mahmoud.,H.):《2018年季节初步发掘报告》,(未出版)。