刘托:非物质文化遗产的价值建构、阐释与特征

摘要:非遗的价值基础源于其"有用性",包括功能性和工具性,但同时受到人们世界观和认识论的影响,因而具有主观性。价值与功能既有区别也有联系,功能是事物本身具有的客观属性和功用,价值则主要是指事物对人类的意义和重要性,是一种主观评价。功能可以增加遗产的价值,价值也可以赋予遗产新的功能。本文主要讨论了非物质文化遗产的价值、功能以及价值的构建。非遗具有科学、技术、社会、经济、艺术、政治、文化、伦理等多重价值,不但具有文化遗产的普遍共性,同时具有自身的特性,如更强调精神性、活态性、当代性等,反映了非遗价值的多元性和复杂性特征。价值认知是非遗保护的逻辑前提,是有效保护和传承的基础。

关键词:非遗价值;价值阐释;价值构建;伦理价值

价值认知、价值阐释、传承保护是非遗保护的三部曲,并贯穿非遗保护理论、保护策略、保护实践的全过程。从我国以往文化遗产保护经验和近年非遗保护实践来看,价值认知及阐释是非遗保护的逻辑前提,并在保护实践中被不断地检验和更新。探讨非遗价值的同时,要不断厘清和修正价值的概念和观念,以便正确“靶向”价值认知的对象,其中包括价值构成和建构过程等核心问题,也包括价值与功能的异同及关系等一般问题。

一、非遗的价值及其建构

非遗价值的基础是“有用性”,也是非遗传承保护的逻辑前提,“有用性”的构成要素是“功能性”和“工具性”,二者都具有客观性。除此之外,价值也受到人们世界观和认识论的极大影响,因而同时带有主观成分,近年来尤其引起人们的重视。

1. 价值与功能的异同及关联

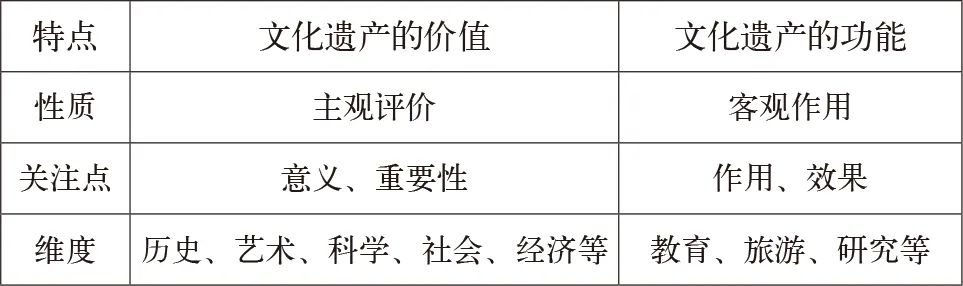

在文化遗产的价值构建中,应厘清价值与功能的异同及关系,二者较易被混淆(见表1)。一般来讲,功能是物品、产品或事物本身具有的某种客观属性和功用,如城墙可以用来防御,食品能够果腹,衣服能够御寒等,可以满足人类生理及心理上的需要。文化遗产的功能是指其在社会生活中所能发挥的实际作用,这些功能具有客观性、经验性、可靠性,对人类具有实用价值和工具价值。这种“有用性”还可以衍生到某种精神层面,即在实用性之上产生某种精神上的“有用性”。如食物除果腹外,可用于祭祀;服饰除防寒外,可区分性别并标识身份,这种“有用性”已经带有一定的主观性和目的性,附加了价值成分。相对而言,价值主要是特指文化遗产对于人类的意义和重要性,特别是在文化传承、审美体验等方面的意义,如长城不只用于防御,更是中华民族的精神象征;春节不只在于满足人们的休息、娱乐所需,更在于强化民族认同、促进社会和谐的精神意义。功能的强弱可以用科学检验的方法从有效性、实用性等方面进行测量和评估,而价值高低更多的是基于人们社会、情感、审美方面的主观评价,这种评价受到人们的现实需求、情感偏好和文化背景的显著影响。

表1 文化遗产价值与功能异同

功能和价值在某种程度上相互依存和交叠,在日常的生活语境下常易混用。如锤子既有敲击、固定、拆卸的使用功能,但当被赋予了特殊的技术内容又代表了力量、效率、智慧等多方面的信息。在某种程度上,遗产的实用功能可以增益遗产的价值,而遗产价值可以赋予遗产新的功能。功能只服务于使用者,或惠及遗产持有人及社区,而价值则可以超越地区、民族,甚至为全人类所共享。

简单来说,所谓遗产是指从祖先那里流传下来的资产,包括物质财产和精神财富。这些资产(或活动)在被传承下来之前都曾是为了某种目的而创造的,具有特定的功能。即便是祭祀活动或节日最初也是为了某种功利性的目的而创设的,并非具有我们一般所说的历史、科学、艺术等遗产价值。有些遗产的功能被后世继续延用(如住宅),或原功能丧失而改作他用(如祠堂);有些则完全被赋予了新的内容,如长城变成了纪念物和游览地。功能的变化导致了价值重构,并导致功能更新。功能性的历史物件能否成为文化遗产,是人们基于自身需求的价值判断和价值选择的结果,这种价值判断往往是对遗产原有功能的剥离——有时是终止,有时是在延续原有功能的同时又被赋予新的功能,赋予其历史进程或历史事件见证与纪念意义,“使其(遗产)在新的信息、知识和价值系统中扮演新的角色,发挥新的功能,包括具有新的象征性意义”(曹兵武,2021)[1]。

2. 价值是人赋予遗产的意义

功能是遗产固有的属性,人类创造的物品一经完成便具有了某种功能。价值则是对实际功能和潜在功能的评价和展望,并约定俗成为共同认知。价值的客观性主要与功能相联系,如可以满足人们衣食住行的实用要求;价值的主观成分则主要与人们的精神需求相联系,“与某一特定的人群、世系、团体有着密切的认同关系,是他们所需要、并且认为有必要传承”(彭兆荣,2023)[2],精神需求是价值构成的主体,使得遗物成为遗产。文物和赝品在功能上几乎没有区别,只是因为价值评价不同而有天壤之别。一件赝品或可以假乱真,却并无历史、科学、艺术价值,也因此难有商业、经济价值,但仍有装饰居室的作用,有一定的使用价值和审美价值。一段缺失记述和阐释的残垣断壁看上去就是一处废墟,但阐释之后便有可能成为世间瑰宝,例如防御性的长城遗址如今被视为民族精神的象征、国家团结的符号,就是因为长城被赋予价值的结果,而非其建造之初所具有的特质。随着社会的发展,这些文化遗产价值会不断被“发现”或“挖掘”出来,比如经济、教育、文旅等价值,因此文化遗产的价值挖掘和阐释将是一个不断地更新和丰富的过程。

如果文化遗产的价值是人类赋予意义的结果,那么价值将随着人类的发展进程而具有相对性,会因时、因地、因人而发生变化,这一特点在非遗中表现得尤为突出。同样的遗产其价值在不同的时代或不同的地区会有所不同,原因是不同的诠释主体导致遗产的价值判断不同。正因为如此,世界遗产公约中特别强调世界文化遗产的价值应具有普遍性、杰出性和代表性,以便能为全人类所共享和共情。我国的书法、烹饪、功夫、茶文化等之所以能列入人类非遗代表作名录,就因为它们能被全世界各民族所认可和共享,具有所谓突出的普遍价值。世界文化遗产的普遍性价值可以转译为非遗中的共享性价值,即某遗产在人类心底具有相同或相似的感应,可以引起人类普遍的共鸣和共识,如中国的春节、端午节、中秋节等节日或制瓷、织染、营造等传统技艺。在物质文化遗产领域,遗产价值主要被归纳为科学的、历史的、艺术的价值等方面;在非遗领域,更强调价值的多样性和独特性,在遗产价值认知上反映出开放性、包容性和时代性特征。

二、非遗价值的阐释

保存不可移动的有形遗产需要占据巨大的公共空间,可移动文物也要建造博物馆等设施用于收藏和展示。此外,无论是有形还是无形遗产,其保护、利用、传承都要持续投入大量的人力、物力和财力,这对社会经济及生活都将产生极大的影响,因此对这种巨大的社会投入的重要性、合理性必然要做出充分合理的解释,这是对文化遗产进行价值阐释的基本要求,也是后续保护工作的实践指南和保护策略的制定依据。与物质文化遗产的历史、科学、艺术价值相比较,非遗触及的社会生活广博而宽泛,具有多样性、开放性特征,并随着时代变迁而发生价值嬗变。因此对非遗价值的阐释就需要立足于当代、地域、社区和族群等具体背景与立场,有的遗产类型表现出普遍的、综合性的价值,有的遗产类型则突出表现为一种单一的价值。在非遗价值评估中不但涉及持有人、社区、民族等的权益、伦理,还关涉到评价人的身份、立场、观点、视角等主观因素。例如,一个民族的传统节日,无论在哪个时代,都承载着该民族的文化记忆和情感,这是其普遍性;但另一方面,随着时代发展和社会变迁,即便是同一个节日,在不同的历史时期及不同的民族之间,其社会功能和意义都会有所不同,这是其独特性。这些问题都需要进行深入研究和科学阐释。

一项非遗的价值的高低是相对的,对某些群体而言或具有极高的价值,而对于其他群体则可能无关轻重;有些非遗项目对全人类具有普遍的价值,有些则只对某一群体、社区、族群具有突出的价值,在实际的价值评估上需要进行权衡,这也是我国对非遗进行县、市、省、国家、人类代表作分级管理的一个依据。一项省级的项目对这个地区或某一民族来说不一定比国家级项目的价值低,而只是普遍性和特殊性价值的选择和权重上有所区别。按照非遗类型特点和统计学的方法,相对物质文化遗产的历史、科学、艺术价值而言,非遗价值集中反映在社会与伦理、科学与技术、艺术与审美、经济与旅游等多个方面。相对而言,物质文化遗产中历史、考古、文献等方面价值占有较突出的地位,因为古建筑、文物等具有材质、形制、年代等属性,这决定了其承载了较丰富的历史信息,可以帮助我们了解过去的社会形态、生产方式、生活习俗等。而在非遗项目中如口头传统、表演艺术、社会实践、仪式、节庆、民间手工艺等虽然也是人类社会历史发展的见证,但它们体现更多的是现在时态的当代价值,是活化石。

非遗价值可以统一归结于精神价值。精神是在文化中抽象出来的与物质相对应的思想、智慧、信念、观念、意识、心理、气质、经验、情感的总和,是一个民族的灵魂和精髓。它是通过民族文化的载体来传承的,并通过后天学习、教育、交流加以传递,通过遗传与变异而不断提升,并在新的个体的认同中不断光大。在世代传承和长期积淀下而形成的民族精神不断再造民族的生活态度和社会行为。“过去的遗存之所以被视为文化遗产,从客观上来讲,就是它和原生社会文化环境产生了分离,进而来到了当下的语境,成了一项有待保护和继承的文化资源——本质上体现的是一种人文关怀,满足了人们重新认识自我的精神需求。从一开始,过去的遗存作为文化遗产进入到人们的视野当中时,首先满足的是人类的精神需求”(杜晓帆,2018)[3]。《世界文化多样性宣言》指出,文化是“某个社会或某个社会群体特有的精神与物质、致力于情感方面的不同特点之总和;除了文学和艺术外,文化还包括生活方式、共处的方式、价值观体系、传统和信仰”[4]。每个民族都有自己独特的思维方式、文化模式、文化形态、文化观念、行为准则。书法、京剧、营造、武术、烹饪等都是中国文化模式的典型代表,从不同方面反映了中国传统文化的内涵和特色,是中华民族的文化符号和民族精神的体现。非遗中的这些精神品性转化为民族的亲和力、凝聚力和创造力,成为维系中华民族生存和发展的纽带和动力。

不同类型的非遗凸显不同方面的价值。既有综合性的,如妈祖信俗,包含有神话、传说、故事、音乐、舞蹈、戏曲、歌谣、游戏、祭典、民俗等多种文化形式,并依托于寺庙建筑、装饰雕刻、民间手工艺品等有形文化形式而存在,其价值包括历史、社会、宗教、艺术等多个方面,具有认识、鉴赏、娱乐、教育等多种功能。也有一些非遗项目的价值是单一性的,“从历史、艺术、人种学、社会学、人类学、语言学或文学角度看,具有特殊价值”[5]。在具体非遗项目的价值评估中应针对性地挖掘和彰显其价值的独特性、唯一性,应考虑其“是否扎根于有关社区的文化传统或文化史;是否起到证明有关民族和文化群体的特性作用;是否具有灵感和文化间交流之源泉以及密切不同民族和不同群体之间的关系的重要作用,以及目前对有关社区是否有文化和社会影响;是否具有作为一种活的文化传统的唯一见证的价值”[6]。

1.科学与技术价值

非遗中科学与技术价值主要是指文化遗产中所包含的科学思想、技术手段所具有的历史意义和现实意义。“科学是关于自然、社会和思维的知识体系,技术泛指根据生产实践经验和自然科学原理发展而成的各种工艺操作方法与技能。遗产的科学价值是指遗产本身的信息有助于当代的科学研究和技术运用的遗产价值和意义的构成要素——是指事物所具有的探求客观真理的、揭示事物发展的客观规律的用途,是指根据生产实践经验和自然科学原理发展成的能够指导人们改造世界的各种工艺操作方法与技能所具有的积极作用”(孙华,2019)[7]。非遗的科学价值指的是非物质形态的知识遗产、智慧遗产等精神遗产。例如古埃及金字塔的科学价值主要在于石加工、吊装和砌筑技术,中世纪哥特教堂的科学价值主要在于拱券技术及其力学知识,物质实体或材料、结构只不过是上述思想、方法的实践成果和见证。

非遗中的传统技艺类项目包含着丰富的科学思想和技术经验,既包含有自然科学如物理学、天文学、气象学、化学、医学、建筑学等自然科学原理,也包括社会和人文科学如人类学、民族学、历史学、宗教学、民俗学、心理学、社会学等内容。许多技艺类项目本身超越了时空阻隔,至今仍然存续或仍给我们启发和借鉴,如天象观测与历法、金属锻造与加工、织造与印染、陶瓷制作与烧造、烹饪与酿造、造纸与活字印刷、木结构营造、中医与中药炮制等等,这些具有科学内涵的技艺和传统文化、习俗融合一体,将理性与浪漫交织,成为中华文明的代表。以传统营造为例,包括了材料、结构、工艺、工具、设计、选址、装配施工和防灾减灾措施等等方面的知识和技术,既是劳动人民长期建造实践中经验总结的结果,也是历代工匠探索发现的智慧结晶。如木结构框架体系被认为“是现代建筑技术中钢框网架结构的真正来源(如果不是直接的话,也是间接的)”(李约瑟)[8],中国的传统木结构的材份制度体现了模式化、标准化、集约化、系统性思想,即将庞杂的构件尺寸纳入有序的数字逻辑关系中,体现了先进的建筑理念及构建方式,成为古代建筑施工速度快、工期短的重要原因,也为近现代建筑模数制度和预制加工装配技术做出了贡献。

2.社会与伦理价值

社会与伦理价值是指社会学及伦理学意义上的人文价值,对非遗有突出的意义。民俗类项目是非遗中的一个庞大部类,占比达三分之一,其价值突出表现为人类进步、文明等内涵上,包括和平、和谐、公平、正义、友爱、包容等等价值观,这些价值观是各地区及各民族社会进步、精神文明、文化繁荣的标志,也是社会稳定、可持续发展的基石。非遗是密切人与人之间关系以及他们之间进行交流和相互理解的载体和媒介,客观上促进了人与社会、人与自然,以及族群与族群、国家与国家、地区与地区之间的和谐相处,起到协调人际关系、家庭关系、族群关系、社会关系、国家关系的作用,因而具有重要的社会价值。除此之外,社会价值还表现在能够促生遗产地或原生地、传播地等社区的文化认同,增加内聚力和归属感、认同感、自豪感、荣誉感、幸福感等,并将其转化为社会文化发展的动力。

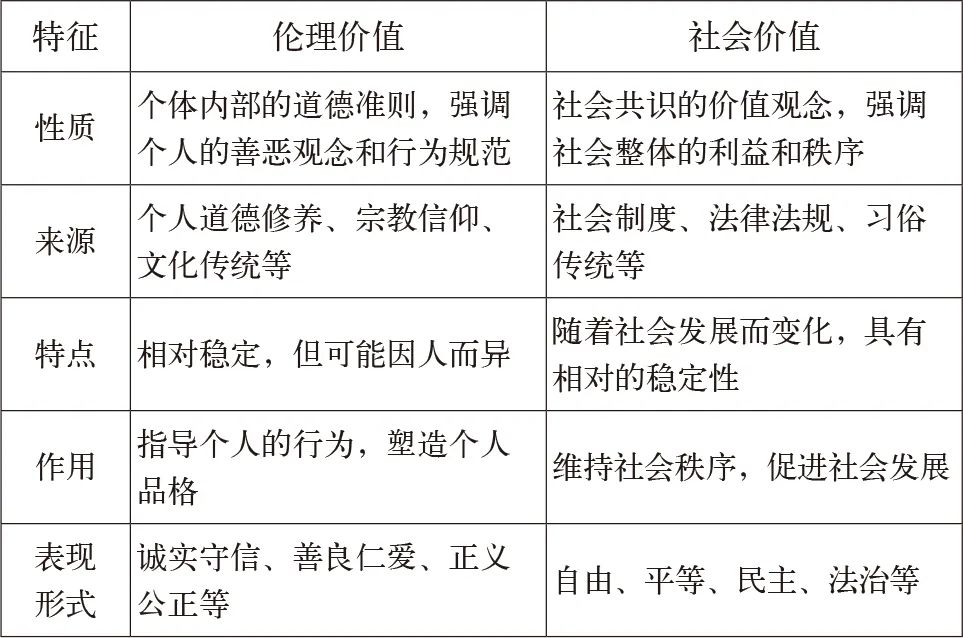

另一方面,非遗还传承着培养个人修养、约束个人品行的伦理道德。如非遗中包含了大量倡导真善美、鞭笞假恶丑的内容,倡导人们树立惩恶扬善、尊老爱幼、明理诚信、互助友爱、知足常乐,尊重生命、追求幸福、维护正义等伦理道德,以及忠诚、慈悲、孝敬、爱国、勇敢、乐观、进取、谦逊、礼让、坚毅、专一等优良品格。中国儒家思想历来强调政治与伦理的统一,以养性、修身、齐家、治国、平天下为人生信条,以仁智礼义信为行为准则,以文、艺为礼制的补充,即借艺术形式传播传统思想,这在口头文学、民间传说、传统美术、传统音乐、传统戏曲、传统民俗中都有广泛的表现。以汉族地区流行的关公信俗为例,其倡导的仁义、诚信等思想在全社会有广泛的认同,对当今社会诚实守信有积极正面的作用。由于伦理作为判断我们行为对错的标准,塑造着我们的行为,进而维护社会和谐,因而具有突出的价值。不同的文化背景、宗教信仰会塑造出不同的伦理价值观,因此对多元化伦理价值的尊重也是非遗保护的一项重要原则,联合国教科文组织《保护非物质文化遗产伦理原则》就特别强调要对非遗持有人、遗产社区、遗产地的“实践、表示、表达、知识和技能的权利”、“社区、群体和个人的特性”、其所“承认的价值及文化规范敏感性”,以及“享有非物质文化遗产特殊方面的习俗做法等”,“应予承认和尊重”及欣赏[9]。

与社会价值比较,伦理价值更多强调个体的主观感受和道德判断,更关注个人的道德行为,更多的是一种内在的约束,可能因个体差异而有所不同。如一个人认为帮助他人是一种善行,这是他的个人伦理价值观。而社会价值则强调社会整体的利益,关注更广泛的社会问题,如公平正义、社会和谐等,往往具有法律和制度的强制性,并随着社会的发展而不断演变。举例而言,一个社会提倡人人平等,这是这个社会的社会价值观。伦理价值与社会价值是相互影响、相互作用的。个人的伦理价值观受到社会价值观的影响,同时个人的伦理行为也塑造着社会的整体价值观。一个健康的社会,需要个人具有高尚的道德品质,同时也要有健全的社会价值体系(见表2)。人是群居的社会化动物,人的社会化过程就是社会价值的认同过程,每个个体要接受社会环境,如家庭、社区、学校、单位、媒体等的影响,同时每个人都在社会生活中将社会的价值标准、行为规范潜移默化地转换为自己的价值观和行为准则,进而实现人的自然属性与社会属性的融合。

表2 非遗伦理价值与社会价值特征

个体在社会化过程中所关注、认同的社会文化、伦理文化、风俗文化等在很大程度上属于非遗范围,非遗的突出特征如社会性、群体性、共享性等正是个体在谋求社会认同中所要遵守的,这表明非遗具有极为重要的社会价值与伦理价值。仍以营造技艺为例,其社会与伦理价值在营造信仰、行业习俗、营造礼仪等方面有着极为丰富的表现,传统建筑在规范人们行为、梳理社会秩序方面有着“枢纽”和“轨模”的作用,如规划时讲求天时地利人和,设计中要体现重亲情、讲人伦、知礼仪、助教化、倡理性,建造中则不仅讲究运筹调度及协同合作,更集合了一系列文化仪式活动,如在伐木、起土动工、造地基、起工破木、起磉扇架、竖柱、上梁、盖屋(瓦)、砌阶基、泥屋(墙)、拆旧屋、修造门、造厨、砌灶、穿井、作厕、砌花台,以及造仓库、修水廨、塞门、开路、筑堤塞水、开沟渠、造桥梁等各个环节中都要择日进行祭祀[10],通过占卜和祝颂,祈求神灵保佑房主、房屋、匠人的安全和工程的顺利,其中还伴随有用料禁忌、施工禁忌,以及采用禳解、魇胜、符咒(符镇)等手段消解营建中的不利因素和情况,这种习俗是营造文化整体的一部分,至今仍在某些地区延续。

3.艺术与审美价值

艺术与审美价值具有典型的精神特征,其中具有形式美特征的遗产可以归属于物质范畴,如建筑、器物、景观、手工艺品等,具有想象、联想、意境特征的审美活动则属于非物质范畴,两者在具体遗产对象上或相互交融。艺术与审美价值的评估具有较大的主观性,不同的人对文化遗产的审美感受会有很大不同,个人的文化背景、教育程度、审美水平等都会对价值评估产生影响。

非遗中的众多类型如民间文学、手工技艺、表演艺术等都可归属于艺术范畴,很多遗产项目本身都是典型的艺术创作或艺术活动,其艺术价值和审美价值是不言而喻的,如绘画、雕塑、音乐、戏剧、舞蹈等本身就具有强烈的审美功能,也有一些非遗项目如建筑营造、陶瓷烧造、青铜铸造等,其产品也是手工技艺的艺术结晶,不但给人带来艺术享受,其技艺展示的过程也具有审美功效。

从某种意义上来说,传统建筑是集合了各种手工技艺的艺术品,遵循了艺术的一般审美规律,展示了每种手工技艺绝技,体现了“天有时,地有气,材有美,工有巧”的传统造物原则[11]。对建筑构件的精心设计、精细加工、精准安装,带给了人们视觉上的享受,体现了对工艺美的自觉。对工艺的精益求精也是对劳动的赞美,展示了匠人专注于某一对象而倾注其全部心力和才智达于极限的一种自我价值实现。传统建筑中的装饰构件不但具有实用、审美功能,还承载着特定的社会文化功能,如不同的装饰式样、色彩、质地、题材、纹样往往表现着不同的社会理想、精神、信俗等内容。手工作品中沉淀的“工”“巧”越多,意味着工艺的价值含量越高,巧是心与手的合一,俗语熟能生巧,巧能升华,赋予工以灵气,将工升华为艺术,因此古代对工匠的最高赞誉往往是称其有巧思,即所谓能工巧匠。“匠艺”是匠人对建筑技术与工艺的理解与诠释,是对技术的艺术表达,体现了传统营造中技术与艺术的统一。

4.经济与商业价值

随着文化遗产的存量逐年递增和遗产持有成本的相应增加,维持遗产保存和运营的费用也逐年增长,因而遗产的经济潜能越来越成为人们在申报和评价过程中的考量要素和动力。早年文化遗产经济价值通常被忽视或不屑,人们更关注于高大上的科学、历史、艺术价值,但随着社会观念的变化,含有潜在经济利益的遗产项目逐渐成为人们热衷关注的目标,因为一旦申报成功有可能不再需要提供额外社会资源用于项目保护,甚至会成为地方经济发展的财源和引擎。

经济与商业价值在遗产价值中的占比逐渐上升,除了政治、文化方面的原因外,一个重要因素是,文化遗产可以成为城市名片和商业品牌,可以直接带来国家、地区的旅游观光收入,推动创意产业和文化产业发展,还可以推广和促销工业产品,带动消费和促进就业等等,因而成为地方政府提升业绩的抓手。典型案例如故宫每年门票收入可创收8亿元,文创年收入达15亿元[12],这不啻为故宫文化遗产保护及文化传播提供了资金支持。各省市的世界文化遗产项目及各级遗产类旅游景点所在地门票及文创收入也是如此,遗产经济已然成为各地旅游特别是乡村旅游的经济增长点[13]。在我国1557个非遗代表性项目(子项3610个)中,传统技艺类的数量最大(子项共629个),若包含民间美术(子项共417个)在内则高达1046个,约占全部非遗项目的30%。原因之一是这类项目的经济价值明显,各地申报的积极性最高,申报成功后取得的经济收益最好。例如自贡花灯自2008年成为国家非遗项目后,如今已经成为年产值60亿元的大产业,2022年注册企业已超过2千家,从业人员达10万余人,仅2024年就在23个国家的67个城市举办了104场灯展,取得的海外收益达7000多万美元,比2023年增加了52%,成为自贡市越来越重要的产业新名片[14];广东凉茶2006年成功申报为国家非遗项目,在申报前的2005年年产量仅100万吨,“入遗当年凉茶饮料产量实现快速增长,达到近400万吨,到2010年凉茶的年销量已经增至600万吨”[15],2022年“实现了一罐凉茶撬动了760亿规模的茶饮市场的佳绩”[16]。2010年《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》印发,意在“借助生产、流通、销售等手段,将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品”[17],引导传统技艺、传统美术、传统中医药项目等具有市场需求的非遗项目能够通过自我造血完成可持续发展。这一举措不但对有产品产出的非遗项目有直接意义,也对部分表演类、体育类等非遗项目有借鉴作用。

遗产的经济价值源自两个方面:一个方面是文化遗产自身具有的功能,包括旅游观光、景观、创意、展览、教育等,只要将这部分功能释放出来,便能产生经济效益;另一个方面是文化遗产衍生的或带动的相关产业,需要激发和创新来赋能和增益。经济价值可以指遗产本身直接产生的价值,商业价值可以指由遗产带动的相关产业产生的增值效益,如文化地产、餐饮娱乐、交通运输、文化传播等。其中旅游已经成为文化遗产的重要功能之一,反过来说,遗产则成为旅游的重要资源,对于某些遗产而言,其主要价值就是旅游价值,正因为如此,旅游价值常被单独列为一项独立的遗产价值。

除上述主要价值外,还有其他一些遗产价值选项,如我国学者提出的文化遗产价值包括有历史价值、文化价值、精神价值、产业价值、教育价值、生态价值(如乡村遗产)等[18][19],还有政治价值、宗教价值、研究价值、娱乐价值、情感价值、独特价值、稀缺价值、濒危价值等等。

遗产的政治价值通常被人们避而不谈,但却实际存在,特别是当下的文化遗产已经成为提高国家文化软实力的重要工具。对某些国家而言,文化遗产已经是国家政治、经济和社会战略的重要组成部分[20],并且有一种遗产化趋势。相对而言,历史价值对文化遗产更具有普遍性,因为任何一项遗产都有其产生和发展的历史条件,都带有特定的历史时期特征,从而传达给我们特定历史时期的生产发展水平、社会组织结构和生活方式、行为方式、道德习俗和思想观念等信息,“世世代代人民的历史古迹,饱含着过去岁月的信息留存至今,成为人们古老的活的见证”[21],比如通过对营造、造纸、冶炼、烧造、印刷等工艺的挖掘,我们可以了解到各个历史时期生产和技术发展状况,可以补充历史文献的疏漏和不足,可以帮助我们更真实、更全面地触摸到历史的本真。但对非遗而言,历史价值不如在物质遗产中表现得那么突出,因为非遗是以民间的、口传的、质朴的、鲜活的形式呈现,是活态的和变异的,更关注当下,更强调活态传承和当代价值。

三、非遗价值的特性

基于非遗价值的构成分析及价值内容的阐释,可以发现非遗自身的一些价值特性。以往人们习惯于沿用历史、科学、艺术等普遍、突出的价值评断非遗,然而非遗与物质文化遗产虽有共性,但自身特性也很突出,如更强调精神性、活态性、当代性等。非遗与其说是遗产,不如说是遗传基因,非遗不仅是过去的印证和记忆,更是当代生活不可分割的一部分,是生命本身的延续。

1.多义性

在国家非遗项目申报过程中,常能见到一味按照历史、科学、艺术三个方面进行的价值阐述,出现风马牛不相及的现象,即与项目实际价值名不符实,真正的核心价值却没有得到充分的挖掘。如许多传统技艺项目凸显的是工艺价值,体现的是工匠精神,这正是我们当代价值观中所倡导的,但文本申报中并未予以充分阐述。“人对遗产价值的认知具有主观性,因而遗产价值也具有多样性和变异性”(陈曦,2016)[22],非遗价值具有多义性,其中包含了多元性、多样性、包容性等多重意涵,这与物质文化遗产中的普遍性和突出性形成了差异和互补。如中国、日本、韩国针对同属于东亚木结构建筑体系的传统建筑进行了基于本民族文化的不同阐释,从申报的名称中即可窥见相互之间的差异,中国申报为“中国传统木结构建筑营造技艺”、日本申报为“与日本木构建筑的保护和传承有关的传统技艺、技术和知识”、韩国申报为“大木匠与传统的木结构建筑艺术”,价值阐释的核心各有特点,但都获得了人类非物质文化遗产代表作的称号。再如中、韩两国分别将端午申报为端午习俗和“江陵端午祭”,也反映了在相同项目上不同的国家有着不同的价值阐释。另外与中国文化同源的韩国非遗项目“泡菜的腌制与分享”、温突(暖炕)等也都显示了非遗价值的多义性特征。

2.传承性(当代性)

传承是鉴别非遗价值的钥匙,以致传承价值成为非遗特有一项价值,不能传承的遗产不是非遗。我们或许因为某种功利性的原因投入大量人力、物力、财力“打造”或重塑某项“非遗”,就像有些“有心人”用“独到的眼光”重新“挖掘”出来的“文物”,最终会因失去了传承而重归沉寂。传承性是社会学概念,类似生物学的遗传性,能够遗传下来的必然是有价值的,丧失遗传功能的自然会消失,后天打造的“非遗”不是非遗,有序传承的才是非遗,这是评判非遗项目真伪的必要条件。

功能性是传承性的一个内在属性,即非遗过去有用,且一直有用,被人们不离不弃,所以才传承至今。传承是一种集体无意识,不为一时一事所改变,潜移默化地在人类社会生活中扮演着不可或缺的角色,成为历史及当下社会万象的一缕靓色。当代性也是传承性的内在属性,即非遗之所以能够传承至今是因为它已经融入了当代社会生活,对当代人仍然“有用”,成为当代社会生活的一部分,因此也可以说遗产是存于当代而“承载过去”的载体[23],遗产并非是一个物品、地点或事物,而是一种将过去与现在连结起来的文化过程和社会实践[24]。对非遗而言,遗产不是文物和技艺,而是活生生的当代价值[25]。在当代文化遗产保护话语中,遗产价值的概念存在一个不言自明的预设前提,即人们总是将那些具有正面意义的文化遗产来认知和保护,中国古代的缠足、宦官、蓄辫虽然都有悠久的历史,也都表现出民族性和地域性(在地性),并具有唯一性、稀缺性,但与现代价值观相悖而传承中断。遗产资源是由人的需求决定并创造的[26],因而文化遗产理应符合人类的现代价值观,诸如进步、文明、民主、自由、公平、正义等等,历史、科学、艺术等价值不应与之发生冲突。 “现在”是文化遗产现代性的时间核心,遗产作为服务当代和未来的资源和工具,应满足当代人的社会、政治和文化需求,并应放在遗产规划与管理的首要位置[27]。

3.变异性

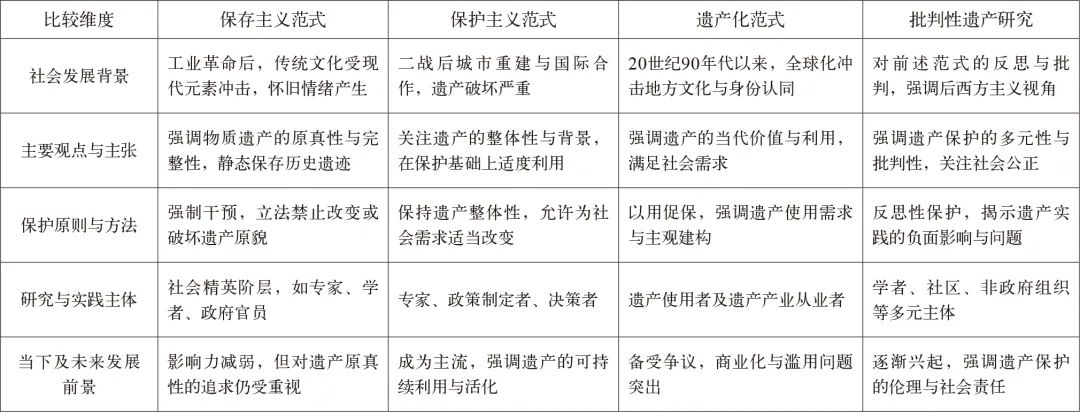

变异伴随着遗传。遗产的性质、功能、价值及其影响都会随着社会的发展变迁而发生变异,这其中包括动态性、流变性、衍生性等特性,遗产的价值也自然发生因地而异、因人而异、因时而异的现象。历代焚烧前朝宫殿和文物的做法表明人们对纪念性文物价值看法的不同,包括历史上某些文化对异教文物、遗物的否定和排斥态度,例如“法国大革命时期及大革命后的一段时间,曾经发生有意破坏旧法兰西王朝具有象征意义的建筑物和雕塑作品的现象;另外我国“文革”时期,在当时社会思潮下发生的对历史文物大规模刻意破坏的事件,都是典型的例子”。此外“遗产的价值不会是凝固的和一成不变的,人们对遗产价值的认知会随着认知水平的发展、所处社会环境状况的变化,以及对某项具体遗产研究的深入而有所不同。这两方面的差异性,就会导致遗产价值的多样性和可变性”(孙华,2019)[28]。由于价值建构的主观性特点,价值将随着考古发现、文献搜集、科学分析、思想方法、研究手段的更新导致的认知改变而变化。正是因为非遗价值具有的因人、因地、因时而不同的特性,将赋予非遗价值以动态性特点,使我们的阐释不断更新(见表3)。

表3 不同遗产研究范式比较维度(根据参考文献[29]整理)

物质遗产是历史的遗存,缺少与当下的必然联系。而非遗是传承的现在时,是非遗持有人当下的资产,有着法定的从属关系,对遗产持有人、特定的族群、遗产社区、文化圈都有着特别的现实意义。在某种程度上,非遗就是某些族群、社区、民族、国家的价值观。当代经济的全球化发展,社会多元化、文化多样性已经成为人类发展的共识,非遗如同生物多样性一样对人类社会发展具有多样的意义和价值,应该予以特别保护。