城市老建筑活化利用的策略与实践——以济南市公立街老建筑改造为例

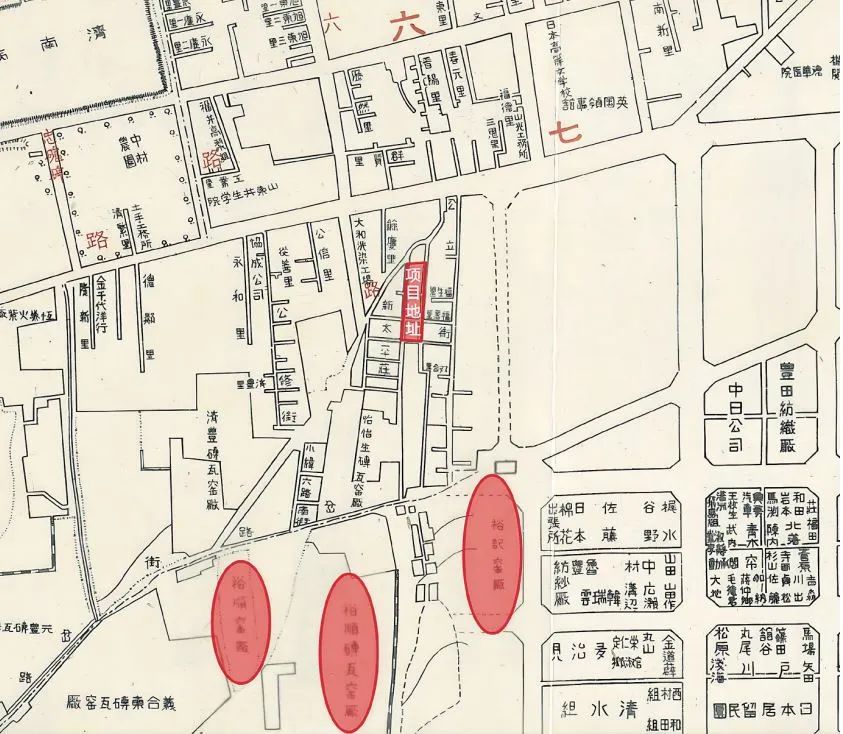

公立街改造项目区位图(齐丘建筑设计事务所供图)

在城市化进程不断加速的今天,老建筑作为城市历史与文化的重要载体,其保护与改造的必要性日益凸显。随着时代的发展,许多老建筑因功能衰退、设施老化而面临被拆除或遗弃的命运,这不仅是对城市历史记忆的抹杀,更是对城市文化多样性的破坏。很长一段时间以来,我国部分地区对“旧城更新”的认知存在片面性,表现为盲目追求“破旧立新”,或过度保守停滞,导致历史肌理破坏与文化特征流失。20世纪80年代,一些学者反思“旧城更新”中的矛盾并提出新观点,通过深入挖掘每座建筑的独特韵味与文化内涵,运用巧妙的改造手法与创新设计理念,将这些历史建筑融入现代社会,以满足人们日益多样化的需求,实现历史与现代的和谐交融。依此,老建筑的改造与再利用不仅是对城市文化遗产的尊重与保护,更是实现城市可持续发展、提升城市文化品质的重要途径。

从实践层面来看,英国伦敦的金丝雀码头、美国纽约的SOHO区,我国上海的新天地、北京的798艺术区,都充分证明了老建筑改造的可行性与价值。这些项目不仅成功保留了老建筑的历史风貌与文化特色,还通过创新的设计手法与运营模式,实现了老建筑的功能升级与价值提升。这些成功的经验为我们提供了宝贵的借鉴与启示,也为老建筑改造与再利用提供了丰富的理论基础与实践指导。

老建筑转化为图书馆创意图示(齐丘建筑设计事务所供图)

济南市公立街老建筑现状

历史沿革与建筑特色

济南,这座历史悠久的城市,其发展历程中的一次重大转折始于“自开商埠”。这一决策推动济南从传统内陆枢纽跃升为开放开发的新兴城市,并深刻影响了其空间布局与文化脉络。开埠前,济南的文化、经济和商业加工业主要集中在老城区,而开埠后,商埠区以其广阔的空间和无限的发展潜力,吸引了众多从老城区迁来的商家、新分号以及创业者,共同书写济南新的商业篇章。

公立街位于这一历史变迁的见证地——商埠区的西部。它的历史可以追溯到一片荒地,原本是通往岔路街南侧窑场的一条简陋土路。1929年,随着居民的迁入和宅邸的建设,这片荒地逐渐形成了街巷。这条街道因其独特的起源——贫苦群众自筹资金整修而得名公立街,寓意着公众的参与和共同的努力。1932年的《济南市市区图》中,公立街已被正式标注,并一直沿用至今。

公立街的老建筑,正是在这样的历史背景下诞生的。它们融合了中西文化的精髓,既体现了中国传统建筑的古朴典雅,又吸收了西方建筑的现代元素。这些老建筑不仅是城市历史文化的见证,更是济南人民智慧与创造力的结晶。

功能现状与问题

随着时间的推移和城市化进程的加速,公立街的老建筑面临着功能衰退和设施老化的挑战。当前,这些建筑大多被用作住宅、仓库或闲置不用,其功能与现代社会需求严重脱节。由于年久失修,许多建筑的设施已经老化,存在安全隐患。同时,由于缺乏对老建筑的有效保护与管理,这些建筑面临着被拆除或破坏的风险。

活化利用的必要性与潜力

面对公立街老建筑的现状与问题,活化利用成为解决之道。这不仅是对老建筑的保护与传承,更是对城市历史文化的弘扬与发展。通过活化利用,赋予老建筑新的生命与活力,进而实现其功能的升级与价值的提升。

艺术博物馆创意图示(齐丘建筑设计事务所供图)

公立街老建筑活化利用的设计构想

活化利用历史老建筑,是维护其生命力与功能性的关键途径,吴良镛关于“有机更新”的论述为我们提供了理论支撑。公立街的活化设计,无论是宏观的城市布局,还是微观的建筑细节,都积极借鉴原建筑生态中的组成元素,通过深入挖掘每座建筑的独特韵味与文化内涵,运用巧妙的改造手法与创新设计理念,将这些历史建筑融入现代社会,以满足人们日益多样化的需求,实现历史与现代的和谐交融。

在融合创新设计的过程中,我们既要尊重老建筑的历史价值和建筑特色,又要注重其与现代艺术馆功能的有机结合。

此外,老建筑与艺术馆的融合创新设计还应注重其社会功能的拓展和提升。通过举办各类艺术活动、讲座与工作坊等,艺术馆可以成为连接社区、促进文化交流的桥梁,为公众提供一个展示自我、交流思想的平台。