趣谈北京“四大恒”钱铺

有学者采访恒和钱铺后人刘楫(号汝舟)。刘 :“我祖父呢,就是恒和钱庄的创始人,叫刘槐庭,名字叫侃”。宁波慈溪人,“曾祖叫刘文祥。绍兴这个地方离我们慈溪很近,我的老家都是师爷”,跟着一个道台到北京来卸任,道台没等再放什么官,就得了病死了,刘文祥(应为刘槐庭,编者注)却被内务府总管增家看重,投资让他改行做生意,先摆个兑换摊。“他就拿着这点钱越混越大,越混越大。结果第一个开的叫恒和钱庄,北京第一家”。恒和钱铺关闭时,“只留了一个金店,叫恒肇金店,就是原来恒和的底子”。后又开当铺,“最大的股东就是秦老胡同增家,增祟,……我们跟增祟的关系是东伙关系。”增祟,字寿臣,清末内务府总管大臣,其父文澍田(锡)、祖父明元甫(善,世称明索者)均为内务府总管大臣,史称三世为内务府大臣者 。

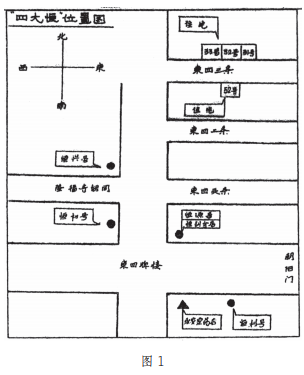

董姓一说,最早见曾任北京全聚厚银号经理尚绶珊所述。恒利钱铺后人董文申叙说四大恒的兴衰史,在文中提到“恒利是主店”。《浙商与中国近代金融制度的变迁》:“‘四大恒’指的是恒利、恒和、恒兴、恒源四大钱庄,是祖籍浙江慈溪董姓人氏于清朝乾隆年间在东四牌楼摆设钱摊,兑换银两铜钱,逐步发展起来的”。

《儒魂商魄—慈城望族与名人》:“创办于清康熙四十二年(1703)的北京四恒号钱铺,是慈城嘉德堂罗氏宗铺,是浙东地区文字记载最早,历史悠久,资本雄厚,实力强大的银号”;“天一阁所藏《慈溪罗氏宗谱》中记述说 :有罗陶者在道光六年 (1826),即15岁时到北京恒兴钱铺当学徒,‘铺系本宗罗氏开基,与恒利、恒和、恒源为联号’”。

宁波学者郑建军多年研究郑氏十七房。在“宁波帮”与郑氏十七房的关系方面提出了很多新的观点,认为十七房郑氏创办了一批百年老字号或著名企业,是早期“宁波中的领军人物”,如郑世昌父子创办的北京“四恒”银号 。他的观点被近来许多宁波帮研究者认可。如《镇海籍宁波帮人士》:“乾嘉年间(1736-1820),十七房郑世昌父子在北京开设的“四大恒”(即恒利、恒兴、恒和、恒源)钱庄……”。

《慈城 :中国古县城标本》:“清代京城的四恒钱铺 :恒兴、恒利、恒和、恒源均是慈溪商人经营,而冯家人占有一定的股份”。笔者注意到北京的银号会馆正乙祠,原为绍兴人创办,后正乙祠戏楼则成了“用来接待来自浙江宁波一带的金融界人士”的地方,在同治四年(1865)重修监修各号碑刻中见有恒和号魏钺名字。

以上史料慈溪刘姓、董姓之说来源于恒和、恒利后人较为可信,慈城玉皇阁西北罗氏之说来源于族谱有根有据,镇海郑家父子之说也应不是空穴来风,但都是一面之词。往往同一字号会开几个同名分号,而不会开办几个不同名的联号来削弱原字号的名气。所以笔者认为四大恒开始为“宁绍人集股开设”,后已“均系甬商经纪”了,“均系”本已说明不是一个股东了。再从史料中刘家、董家、罗家分别各自宣称创办恒和、恒利、恒兴来看,四大恒不应是某一家独办的,而是多个股东四家联合体。镇海郑家、慈城罗氏、慈溪董家、刘家、冯家,魏钺家人应都是其中某一店的股东,不排除还有其它的股东参股、或相互参股的可能。

内务府是清朝创设的专管皇室“家事”的机构,与管理“国事”的外廷互相独立,不相统属。隶属于内务府的包衣三旗是皇帝亲帅的镶黄、正黄和正白三旗所属的户下包衣(家人)组成。清代外任肥缺如盐政、织造等,均用内务府旗人,他们在为皇室效力的同时,也为自己的家族获取并集聚了大量财富。从内务府总管增家三代与恒和钱铺刘家的交情,可以看出他们之间相互利用、相互依存的关系,四大恒能操纵京城经济命脉与他们的关系是分不开的。