宁波天封塔城市象征地位集体记忆的形成、流变与重构

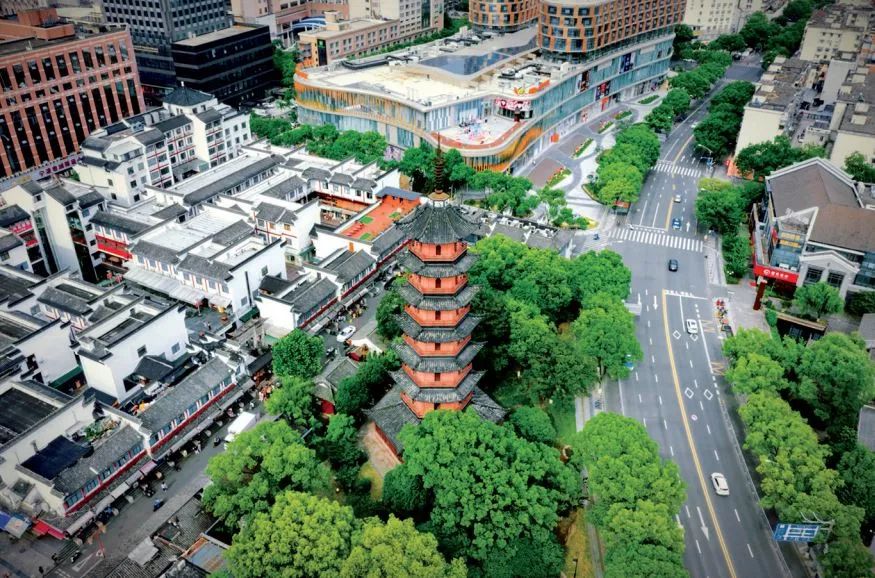

航拍天封塔 2022年 徐哲霄供图

天封塔位于浙江省宁波市海曙区大沙泥街西段与解放南路交汇处,为七层仿宋阁楼式砖木结构塔,宁波市级文物保护单位。

作为古建筑,天封塔虽然历史悠久,但由于多次重建,其遗产物质本体的原真性与遗产价值已大大降低。宁波城市中还保存有另一座唐塔,名为“天宁寺塔”或“咸通塔”,为国家级文物保护单位,保存情况良好。若论遗产的原真性、物质本体价值与文物等级,天封塔远不及天宁寺塔,但是天封塔一直以来都是宁波人民心中的城市象征,具有远超其物质本体的重要性。宁波人民常以船与桅杆的关系来表达天封塔在宁波城市中的地位之重,宁波不能没有天封塔,就如同船上不能没有桅杆。

一、研究缘起:作为集体记忆的天封塔

“天封塔,鼓楼沿,东西南北通走遍。”作为宁波城市中的千年古塔与重要地标,天封塔既是作为集体记忆本身的物质客体,又是作为城市历史与象征等精神内涵类集体记忆的物质载体。从功能主义视角上看,天封塔可以触发与加强记忆,对宁波城市的文脉发展与社会凝聚力增强具有推动作用,尤其在“千城一面”的现实情境下,这一集体记忆更能彰显城市特色,并支撑人们追忆过往、延续历史。然而,如今天封塔周边高楼林立,宁波人民对天封塔的城市象征地位感知匮乏,天封塔面临着严峻的集体失忆。如何拯救消解的集体记忆,成为亟待解决的问题与本文研究的出发点。

二、唐武后时期:“唐建天封塔”集体记忆的生成与表现

唐开元二十六年(738),宁波单独建置,号明州,至宋代形成完善的城布局。宁波天封塔的始建年代尚有争议,主流说法据民国《鄞县通志》所载,认为天封塔建于唐武后天册万岁(695)至万岁登封(696),取年号中的“天”与“封”二字为名。

关于建塔目的,学界主要存在“海上丝绸之路航标”与“镇郡之塔”两种主要观点。

无论建塔年代与功能如何,天封塔作为物质遗存和城市象征,本质是社会群体共同选择与建构集体记忆的结果。

官方与民众共同赋予天封塔镇护地方与共建标志的双重内涵,使“唐武后时期建天封塔”成为宁波人集体记忆中的核心事件,成为后世象征地位的根基。这种建构逻辑也验证了集体记忆的生成并非对历史事实的客观记录,而是社会群体基于现实需求对过去的选择性诠释,唐武后时期的建塔叙事正是这种诠释的起点。

南宋“绍兴十四年”银塔模型 作者摄

三、宋代至民国:宁波天封塔城市象征地位的延续

南宋建炎四年(1130),唐天封塔毁于兵火,并于绍兴十四年(1144)择新址重建。在此过程中,原本作为集体记忆物质客体与象征符号的唐代天封塔已经不复存在。

这一时期,天封塔的集体记忆并未因唐代原构的消失而断裂,反而在多元群体的持续建构中丰富了内涵。地方长官将修塔视为维系地方秩序与文化认同的象征工程,民众通过参与确证自身与城市的关联,文人以笔墨赋予其超越物理高度的精神意义,地方志、碑刻等文献持续记录其历史形成文字层面的记忆层累,民间关于塔的捐资故事、重建传说,代代口耳相传保持着记忆鲜活度,共同促进了集体记忆的丰富与延续。尽管中国古代社会历经朝代更迭,但天封塔作为城市最高建筑、生活中心与精神信仰载体的核心记忆,在相对稳定的社会群体与文化背景中得以延续,其象征地位在物质更迭中不断被重新赋予与强化。

四、20世纪中后期至今:宁波天封塔城市象征地位的挑战

从20世纪中后期的抢救性保护到新世纪的城市化冲击,天封塔的集体记忆经历了从物质修复到功能转型再到认同消解的流变。1980年代的重建虽通过历史考据与公众参与暂时维系了地标形象,但未能解决现代城市空间重构对记忆载体的消解问题,天封塔的宁波城市象征地位因缺乏持续的社会参与和意义建构而开始崩塌。因此,当现代城市环境进一步变化,如何理解集体记忆的价值意义,重构集体记忆以保持其稳定延续,成为需要进一步思考的问题。

五、价值与启示:现代天封塔集体记忆的重构

现代遗产保护强调物质与非物质要素的整合,天封塔集体记忆重构需立足其作为宁波城市象征的核心定位,全面正确地认识过去,并且处理好过去与现在的联结问题。重构天封塔的集体记忆,需要弥补当今消散的集体意识。根据采访中不同利益群体对于该问题的看法,笔者总结归纳出三点思考。第一,对于天封塔中蕴含的历史与精神内涵,应该在深入研究的基础上积极向公众进行宣传,使得关于这部分过去的记忆能够被认识与存储。第二,以政府力量为主导,社会各界共同参与,增强天封塔与当地居民的互动,使得天封塔能够重新融入居民的日常生活,增强他们对集体记忆的理解与共鸣。第三,作为被建构的集体记忆,也需要不断加入新的记忆内容,部分交往记忆也能转化为文化记忆而被承载,既然立足于现实,那就不能忽视当代人的记忆和个体的声音。这一重构路径也呼应了国际遗产保护对“整体性”的关注,强调集体记忆的延续依赖于社会成员的持续建构,为同类文化遗产提供了超越物质本体,重视社会认同的保护思路。