残留物分析揭示中原地区仰韶晚期饮酒方式变化与社会复杂化过程

近日,北京科技大学科技史与文化遗产研究院杨玉璋教授课题组与荷兰莱顿大学、郑州市文物考古研究院、中国科学技术大学等单位合作,对郑州双槐树遗址出土仰韶晚期至龙山早期部分陶器表面淀粉粒、植硅体、真菌以及有机酸残留物进行了提取与分析,为揭示中原地区距今5300-4500 年间与酒类消费相关的陶器类型及饮酒方式变化与社会复杂化关系等问题提供了新的认识。研究成果“Pottery vessels and alcohol consumption at the late Neolithic Shuanghuaishu site in Central China”于2025年7月在线发表于国际知名学术期刊《npj Heritage Science》上。文章第一作者为荷兰莱顿大学廖静雯博士生,通讯作者为北京科技大学杨玉璋教授和郑州市文物考古研究院顾万发研究员,北京科技大学科技史与文化遗产研究院博士生龚莹雪等参与了论文中部分分析工作。

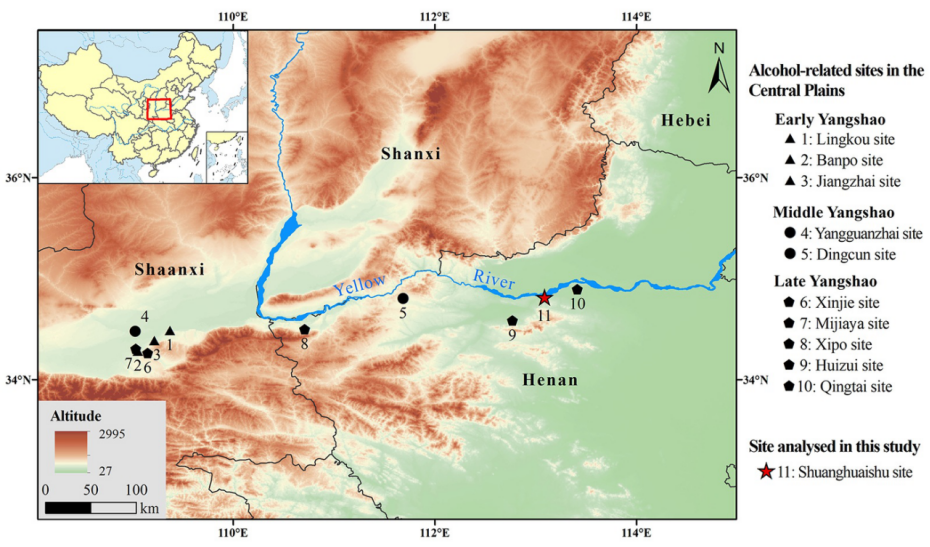

图1 双槐树遗址地理位置图

环嵩山地区是中华文明起源与早期发展的核心区域,仰韶晚期以来,该区域农业生产发展迅速、社会分化加剧,最终形成以双槐树遗址为核心,青台、点军台、秦王寨等多级聚落拱卫的古国社会。近年来,含酒精饮料的生产与消费逐渐成为研究史前社会文化变迁的重要切入点,然而,对于中原地区仰韶晚期至龙山早期的酒类生产、消费以及饮用习俗等情况,此前的研究较为有限。

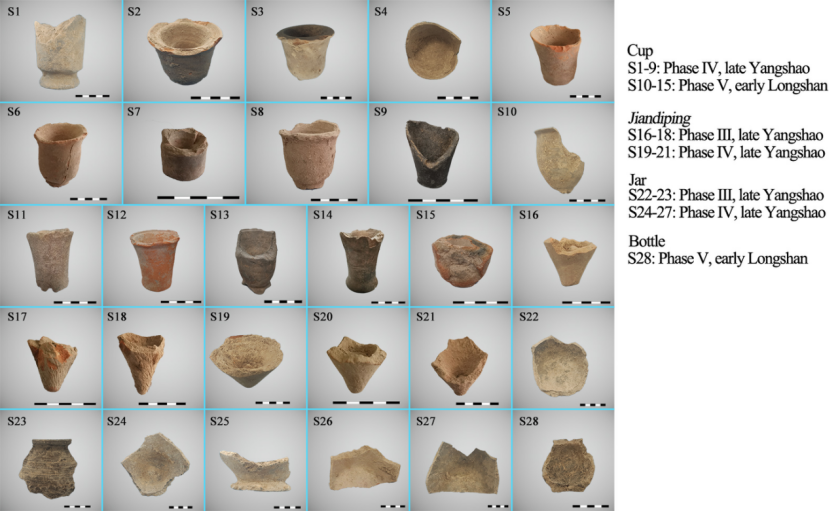

图2 本研究分析涉及的双槐树遗址部分陶器标本

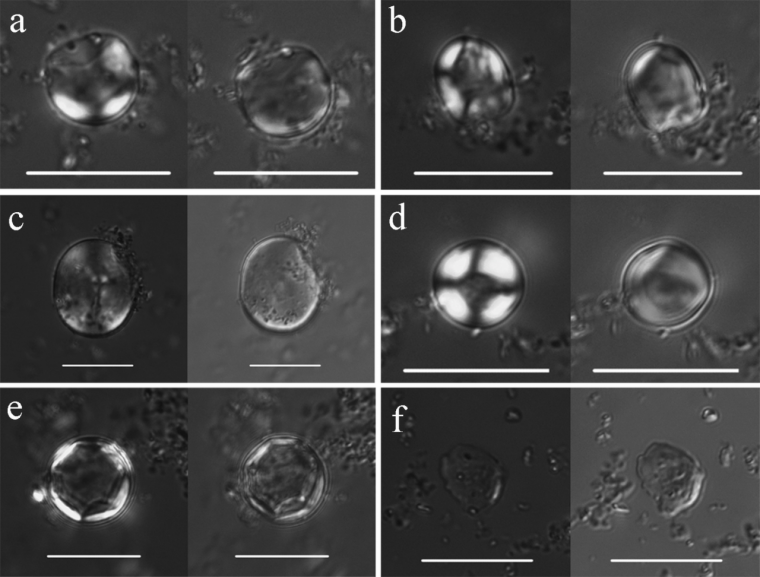

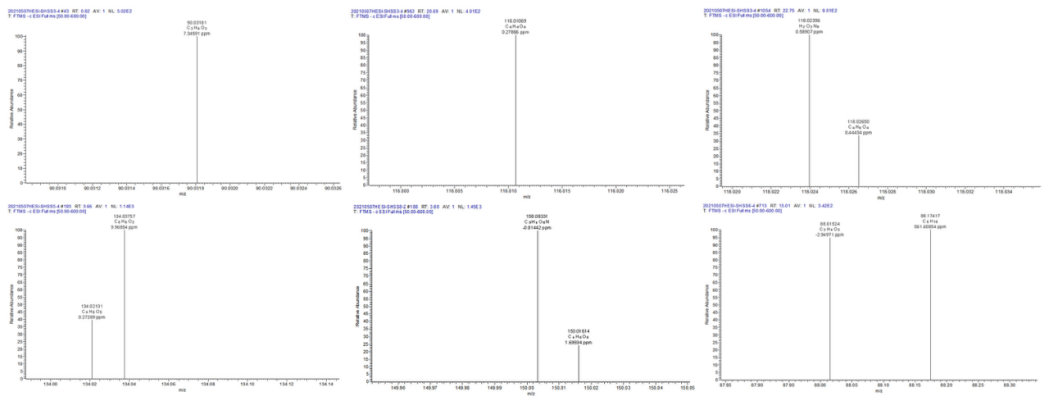

双槐树遗址是中原地区仰韶晚期最具代表性的核心聚落,本研究选择该遗址出土的不同时期可能与酒类生产、存储以及消费有关的陶器如尖底瓶、壶、罐以及杯,进行表面残留物的提取与分析。结果显示,多件陶杯的内壁保留带有酿酒损伤特征的淀粉粒(来源于谷物、豆类、块根类植物),同时含有多种发酵饮品中常见的有机酸成分,表明其曾被用于饮用以多种植物淀粉酿制而成的酒类饮料。值得注意的是,以往研究中曾多次在仰韶文化代表性器物—尖底瓶表面提取到酒类有关的残留物,表明其可能被用于酒类生产或消费活动,但本次实验却并未在该类遗存表面发现任何与酒类相关的残留物,显示该类器物的功能在仰韶晚期可能已发生了明显的改变。

图3 双槐树遗址陶杯表面提取到的酿酒损伤淀粉粒

图4 双槐树遗址陶杯表面提取到的部分有机酸图谱

论文通过与海岱地区和江汉地区的对比分析,探讨了双槐树陶杯器型的可能来源,认为双槐树先民的饮酒方式可能受到大汶口文化的影响,已从多人使用一件盛酒器(如尖底瓶、壶等)的群体共饮转为个体使用陶杯的“独饮”方式。陶杯的引入与尖底瓶功能的转变,契合了双槐树遗址作为新石器晚期中原政治中心的多重社会需求,包括精英展示、礼仪祭祀与社群聚饮等。传统的尖底瓶退出酒类生产与消费体系,可能反映了仰韶晚期的社会结构从集体主义向等级分化的转变。上述发现揭示了中原地区新石器晚期饮酒习俗的重要变革,为理解中原地区史前社会的复杂化过程等提供了新的资料。