晋东南地区琉璃艺术的历史嬗变与当代传承路径——基于晋城博物馆专题展览的实践探索

作为地域文化的集大成者与传播枢纽,博物馆承载着塑造地方文化认同、构建文化话语权的重要使命。其馆藏文物不仅是物质文化遗产的载体,更是历史记忆与精神内核的具象化呈现。通过系统梳理、深度阐释地方特色藏品,博物馆能够以物为媒,串联起地域发展的历史脉络,将隐匿于文物背后的生产生活方式、民间信仰、艺术审美等文化基因转化为可感知、可理解的知识体系,使公众在观展过程中完成对本土文化的认知重构与情感共鸣。“博物馆是地方文化自我认同和对外展示的窗口。通过展示极具地方特色的藏品,不仅向公众广泛传播地方文化的深厚底蕴,而且有助于构建和巩固本土的身份认同和文化自信。”这种文化认知的深化不仅有助于消解现代社会中因文化同质化带来的身份焦虑,更通过集体记忆的唤醒与共享,强化地域文化的独特性与辨识度,在潜移默化中塑造民众对故土的归属感与自豪感。晋城博物馆策划推出的琉璃专题展,系统呈现了晋东南地区琉璃艺术的发展演变历程、工艺技术特色及文化内涵,为琉璃艺术的活态传承提供了新路径。

一、晋城琉璃:千年窑火映丹青

作为中华文明的重要发祥地,山西不仅是琉璃工艺的摇篮,更是将这项传统技艺推向艺术巅峰的圣地。自战国时期始,这片黄土地上便闪耀着琉璃的瑰丽光芒,历经2000余年薪火相传,至今仍以其独特的艺术魅力惊艳世界。“山西琉璃业相承不衰,历代都留下许多优秀作品。其分布之广,匠师之多,在全国居于首位。”考古发现与文献记载共同勾勒出山西琉璃的辉煌历程。《孝经·援神契》中记载“神灵滋液则琉璃镜”,印证了先民对琉璃的原始认知。至西汉时期,桓宽所著《盐铁论》将琉璃列为国之珍宝。再到《孔雀东南飞》“移我琉璃榻”的民间书写,这些珍贵的文字碎片拼凑出汉代琉璃文化浸润世俗生活的生动图景。从战国青铜器上的琉璃镶嵌到汉代墓葬出土的绿釉明器群,山西地区始终扮演着早期琉璃工艺发展的重要角色。北魏时期,山西工匠首次将琉璃运用于宫殿建筑装饰,开创了建筑材料艺术化的新纪元。这一创举犹如星火燎原,在此后千年间催生出无数建筑瑰宝:北京故宫的金碧辉煌中跃动着山西匠人的智慧灵光,大同九龙壁的九色蟠龙见证着琉璃烧造技艺的巅峰造诣,广胜寺飞虹塔的七彩琉璃更是将建筑与艺术的融合推向极致。这些传世杰作不仅印证了山西作为“琉璃艺术之乡”的至尊地位,更构建起中国古建筑史上最绚丽的琉璃艺术长廊。

(一)琉璃窑火的时空密码

太行南麓的晋城大地上,琉璃窑火自宋元时期便点亮了匠人的智慧之光。当明清鼎盛时期的窑烟升腾时,“阳城琉璃冠九州”的美誉已随驼铃商队传遍华夏。《阳城县志》中镌刻的荣耀——从紫禁城金銮殿的鎏金宝顶到明十三陵的神道脊刹,处处可见阳城乔氏匠师精雕细琢的印记,故有“晋地琉璃遍天下”一说。著名古建专家柴泽俊曾对山西省古代琉璃做过调查:“古上党地区的潞州(今潞城县)、阳城、陵川、沁县以及吕梁山区的文水等,都是明代琉璃匠师辈出的地方”“众多匠师中,以阳城、介休两地人数最多,延续传承时间最久,其中阳城东关乔氏阵营最强大。”

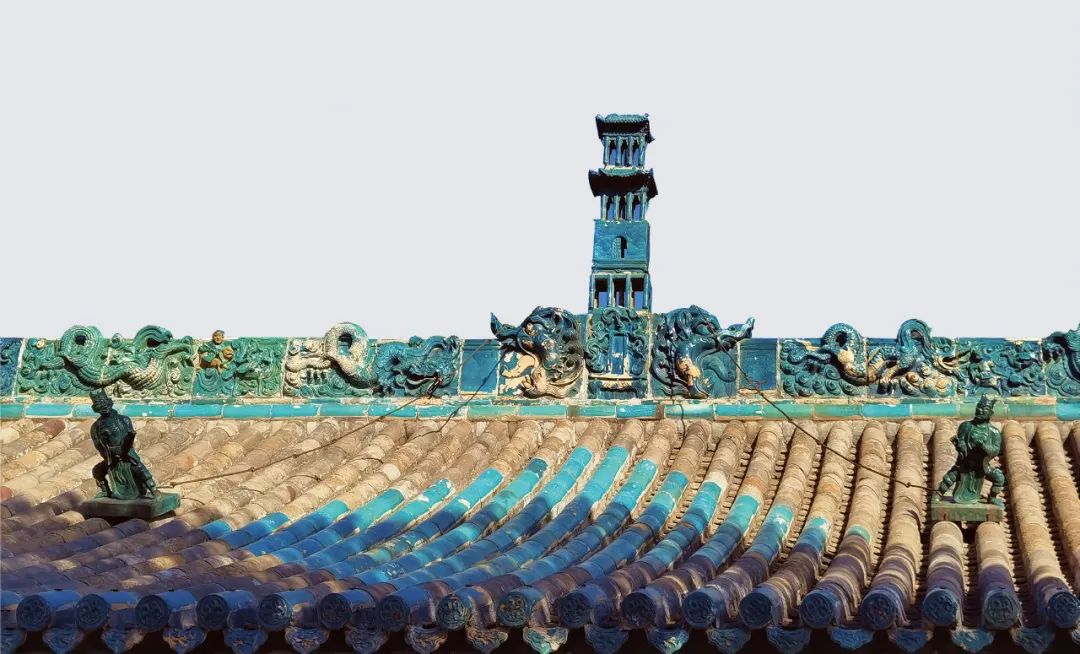

图一 玉皇庙孔雀蓝琉璃脊饰

(二)玉皇庙里的琉璃史诗

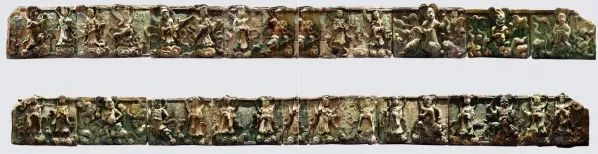

穿越府城玉皇庙的三重檐宇,便踏入了一座露天的琉璃艺术博物馆。头道山门上的孔雀蓝琉璃脊饰(图一),历经400余年风雨依然流光溢彩——八仙庆寿的祥云间暗藏道家玄机,腾龙走兽的鳞爪下涌动着生命张力,七星阁脊刹上姜子牙的袍袖仿佛仍在猎猎作响。玉帝殿的黄绿釉屋顶犹如天工织就的云锦,在庄重典雅的形制中透出飞仙般的灵动。令人惊叹的当属金代二十八星宿琉璃脊(图二),古代匠师以星宿神君为蓝本,将天文图谶与雕塑艺术熔于一炉,釉色交融处恍若银河倾泻,这件举世无双的孤品堪称“天人对话的琉璃密码”。

图二 玉皇庙二十八星宿琉璃脊

(三)匠心淬炼琉璃魂

晋城琉璃的永恒魅力,源自匠人数百年技艺的迭代精进。他们化平凡为神奇:以草木灰淬炼釉灰,独创石灰碱釉配方,破解了烟熏裂釉的千年难题;凭肉眼观测窑变,在烈焰中驯服火候,让孔雀蓝、翡翠绿、琥珀金在釉层中自然晕染。玉皇庙的琉璃精品,正是这种土与火的艺术终极呈现——构件造型暗合建筑力学,釉色过渡契合阴阳五行,纹饰构图深蕴礼制规范,将实用性与艺术性推向完美统一的境界。这种凝聚着东方营造智慧的琉璃美学,至今仍在晋城的古建飞檐上流转生辉。

二、挖掘本土资源,宣传琉璃文化

(一)梳理展示脉络,提炼展览思路

“博物馆展览空间既是叙事生产的主体,又是可被观众进入的客体。”博物馆作为文化知识传播的核心场域,在传统文化的传承与弘扬中扮演着不可替代的关键角色。琉璃,这一传统工艺瑰宝,在现代社会的日常生活语境中逐渐式微,鲜为大众熟知。晋城博物馆策划的“觅迹寻宝 花明三晋——晋城琉璃、法华艺术展”,系统梳理琉璃及法华器的发展脉络,以历时性的视角生动呈现其起源、发展、演变的历程,深度挖掘其背后所蕴含的文化内涵与艺术价值,着重凸显晋城琉璃、法华技艺在传统工艺体系中的独特地位和艺术魅力,旨在通过博物馆这一公共文化平台,弘扬中华优秀传统文化,传承传统工艺技艺,提升公众对琉璃、法华技艺的认知度与认同感。

中华优秀传统文化是中华民族的“根”与“魂”,是中华民族历经数千年历史沉淀而形成的文化基因与精神命脉。晋城,作为华夏文明的重要发祥地之一,拥有深厚的历史文化底蕴和丰富的非物质文化遗产资源。其陶瓷烧制技艺源远流长,在历史的长河中不断传承与发展。其中,“阳城乔氏琉璃”以精湛的技艺、独特的艺术风格,在全国琉璃制作领域独树一帜,已被列入国家级非物质文化遗产名录。从文化遗产保护来看,此次展览通过对各类琉璃、法华器的集中展示,也是对非遗的有效传播与推广。通过深入挖掘和阐释中华优秀传统文化的内涵,充分发挥传统工艺资源优势,能够推动非物质文化遗产事业在现代社会语境下的可持续发展。从文化传播的角度而言,期望借此展览引发公众对琉璃、法华技艺的关注,使其重新认识和发现这些传统工艺所承载的艺术价值,进而从文化自觉的层面推动传统文化的保护与传承。

(二)深入浅出阐释,实现优化展示

展览内容依据文化学和艺术学的理论框架,精心划分为“流光漓彩”“技传千古”“缛彩精雕”“艺显四方”“匠人匠心”五个单元。

“流光漓彩”单元从材料学与工艺学的专业视角,深入探究琉璃色泽形成的内在机制,这与琉璃独特的烧制过程密切相关。琉璃,又称绿瓷、绿货,在陶瓷工艺学上属于低温铅釉陶范畴。其制作原理是以铅为助熔剂,以铜、铁、钴、锰等金属为着色剂,经低温(约800℃~900℃)烧制而成的陶胎铅釉制品。从艺术创作的角度看,经过十多道纯手工工艺的精心打磨,在炉火中将水晶琉璃母石熔化后自然凝聚,形成高贵华丽、浑然天成的琉璃,呈现流光溢彩、美轮美奂的视觉效果,不仅是工艺的结晶,更是艺术创作与自然融合的体现。

“技传千古”单元从文化生态学角度,着重展现晋城琉璃技艺传承千古的社会生态背景。晋城丰富的煤铁资源为陶瓷、琉璃产业的发展提供了坚实的物质基础,从产业经济学的角度分析,是区域产业发展与资源禀赋相互作用的典型案例。2007年,“阳城乔氏琉璃”被山西省人民政府确定为省级非物质文化遗产,2008年6月被国务院批准列入国家级非物质文化遗产名录,充分体现了文化遗产保护的制度性框架与社会认同的构建过程。

“缛彩精雕”单元从艺术形态学角度,对法华器的胎、釉、装饰手法等特征进行详细剖析,帮助观者从理论层面系统了解琉璃与法华的区别。法华,又名珐华、法花,是山西民窑生产的陶胎琉璃釉器,也是一种独特的陶瓷装饰技法。《中国陶瓷史》记载:“法华是以硝酸钾为助熔剂的陶胎彩釉器,分两次烧成,先在陶胎上以凸起的沥粉勾勒出双线花纹图案后烧制成器,然后在花纹间填以釉彩,再以低温烘烧而成。”清末民国的《饮流斋说瓷》记载:“法花之品,萌芽于元,盛行于明,大抵北方之窑,蒲州一带所出者最佳蓝如深色宝石之蓝,紫如深色紫晶之紫,黄如透亮之金珀”这些历史文献从考古学与文献学的角度,为研究法华器提供了重要的史料依据。

“艺显四方”单元从文化地理学与艺术传播学的角度,讲述了晋城法华源远流长的历史。它以北方文化为底蕴,将粗犷、豪放、朴实的审美意识融入陶瓷创作,形成山西黄土高原独具特色的法华文化。晋城法华工艺技法繁复,艺术风格独特,文化内涵丰富,在国内外古建筑构件和收藏机构中都能觅得踪迹。例如:明万历三十六年(1608),乔永丰及其子乔长远、乔长正建造的阳陵村寿圣寺塔,上有琉璃、法华浮雕177块,人物雕像480个,是三晋大地琉璃、法华构件最多且最精美的佛塔,从建筑艺术与宗教文化的角度完美展现了琉璃与法华工艺的融合。此外,乔氏匠人制作的明代观音像龛建筑构件、罗汉坐像、佛陀涅槃与侍从、观音像等,分别收藏于英国大英博物馆、美国普林斯顿大学美术馆、美国大都会艺术博物馆等,体现了晋城法华艺术在国际文化交流中的传播与影响力。

“匠人匠心”单元从工艺美学与文化人类学角度,介绍了“琉璃”“法华”的工艺流程。晋城琉璃和法华器具有极高的观赏价值与收藏价值,但其工艺复杂,配方独特,制作难度非常大。一件琉璃或法华器成品从选料到凉坯入窑,需历经十余道工序,每一步都凝聚着匠人无数的心血与汗水,它不仅是工艺的传承,更是一种文化精神的延续。

展览以古今琉璃和法华器展品为主,辅以图文资料和匠人制作流程展示,从物质文化与非物质文化相结合的角度,深入浅出地呈现琉璃的发展脉络,充分体现其作为非物质文化遗产所具有的独特历史文化价值与工艺美术价值。晋城,作为古老的陶艺之乡,在历史的进程中创造了无数奇迹,从文化发展的历史规律来看,将在现代社会的文化语境中孕育更加美好的未来。此次展览全面阐释了保护国粹、传承非物质文化遗产的重要意义,为晋城琉璃、法华艺术的发展与传承开辟了新路径。

三、构建多维度博物馆宣传体系与文化阐释框架

“博物馆的核心职责之一是保护和维护珍贵的文化遗产,确保它们能够得到妥善保存,并为后世所瞻仰与研究。博物馆通过收集、保护和展示这些艺术品,扮演着历史文化遗产守护者的角色。”在文化遗产保护与传播的时代语境下,我国博物馆事业发展呈现蓬勃态势,陈列展览数量和观众规模持续增长,其在弘扬中华优秀传统文化、践行社会主义核心价值观等方面的社会功能日益凸显。国家文物局发布的《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》明确提出,需建立文物藏品资源共享机制,倡导各级文物部门打破地域与行政壁垒,搭建跨区域博物馆藏品交流平台,鼓励开展联盟展览、互换展览等多元化合作形式,这为博物馆资源整合与协同发展提供了政策指引。

图三 “琉光溢彩——山西特色琉璃专题巡展”长治市博物馆展区

基于此,晋城博物馆联合长治市博物馆、阳城县文物博物馆共同策划的“琉光溢彩——山西特色琉璃专题巡展”,正是区域文化资源整合的创新实践。展览精选三馆馆藏琉璃文物近200件,通过三地巡回展出的方式(图三、图四),构建起跨地域的文化传播网络。展览以“趣饰生活(实用器)”“璃彩华居(建筑构件)”“延绵福梦(明器)”“艺承匠心(工艺传承)”四大单元为框架,系统阐释山西琉璃艺术的历史脉络、文化内涵与工艺特色。展览的成功举办得益于晋东南地区深厚的琉璃文化底蕴——当地不仅留存有大量建筑琉璃构件,还出土了丰富的琉璃实用器与随葬明器,这些文物以其独特的地方风格与历史价值,为研究明清时期社会生活、丧葬制度与工艺发展提供了珍贵的实物资料。

图四 “琉光溢彩——山西特色琉璃专题巡展”晋城博物馆展区

(一)时间维度下琉璃实用器的工艺演进与文化嬗变

“趣饰生活(实用器)”单元以物质文化研究为视角,通过对琉璃实用器发展脉络的梳理,揭示工艺技术与社会文化的互动关系。商周时期,陶胎琉璃制品“琉璃珠”作为装饰品出现,其制作工艺与审美特征反映了早期琉璃技术的萌芽状态;汉代低温铅釉器的广泛应用,标志着琉璃工艺从装饰性向实用性转变,黄、绿、蓝为主的釉色体系不仅满足了日常生活需求,也在丧葬文化中承担明器功能。

北朝时期,社会相对稳定促使工艺技术革新,多色釉与釉陶俑的出现,体现了艺术审美与工艺技术的融合;隋唐时期,琉璃工艺在继承传统的基础上,新增宗教题材创作,反映出佛教文化对艺术的影响。唐代“唐三彩”以其绚丽斑斓的色调与写实生动的造型,成为盛唐文化的典型符号;宋金时期,宋三彩与辽三彩的烧制技术突破,通过二次烧制与填色工艺,形成色彩丰富、绘画细腻的艺术风格,展现出手工业技术的精细化发展。

元明清时期,随着社会经济的繁荣与文化交流的深化,山西琉璃业进入鼎盛阶段。这一时期,琉璃实用器不仅涵盖瓶、罐、盘等日常用品,还拓展至宗教祭祀用品领域,供桌、蜡台、佛造像等的大量出现,反映了琉璃工艺与宗教文化、社会生活的深度融合。展览展出的长治市博物馆国家一级文物复制品“战国蜻蜓眼琉璃珠”,作为中国古代原始玻璃工艺的典型代表,其“缠芯法”与“镶嵌法”的结合,以及中外交融的艺术风格,既体现了早期琉璃工艺的技术成就,也揭示了丝绸之路背景下的文化交流特征。蜻蜓眼纹饰从西方传入中国后,经战国工匠改良,形成独特的东方美学范式,成为身份与权力的象征,其演变过程生动展现了文化传播中的本土化创新机制。

(二)空间维度与丧葬语境下琉璃艺术的功能拓展与价值呈现

“璃彩华居(建筑构件)”单元从建筑考古学与艺术史交叉视角,系统探讨琉璃在建筑领域的功能演变与技术革新。大同北魏塔基出土的琉璃瓦,作为目前已知较早的建筑琉璃实物,标志着琉璃从装饰小品向建筑材料的功能转变。隋唐至宋金时期,建筑琉璃构件的普及化与规制化反映了社会等级制度对建筑艺术的影响;元代以后,山西凭借独特的资源禀赋与工艺传承逐渐成为中国建筑琉璃的核心产区。明代山西琉璃制作在规模、技术与匠师培养方面达到顶峰,其产品不仅应用于宫廷与寺庙建筑,更通过匠师流动和技术传播,影响全国琉璃工艺发展。这一过程中,琉璃瓦、脊饰、砖雕、花饰等构件的多样化发展,既体现了建筑美学的时代特征,也彰显了其工艺技术的地域特色。

“延绵福梦(明器)”单元则以丧葬人类学为理论支撑,结合晋城、长治地区明清墓葬考古成果,深入解析琉璃明器的文化内涵。“事死如事生”的丧葬观念促使侍俑替代人殉,琉璃明器作为模拟现实生活的随葬品,承载了丰富的历史信息。展览中的琉璃明器精品真实再现了明末的丧葬习俗、舆服制度与生活场景,其精湛的雕塑技艺反映了当时的艺术审美。作为物质文化遗产,这些文物为研究明清社会结构、宗教信仰和工艺传承提供了不可替代的实物证据,其历史价值与艺术价值的双重属性,彰显了博物馆展览在学术研究和文化传播中的桥梁作用。

四、结语

山西作为中国琉璃艺术的核心发源地与传承重镇,其琉璃工艺自战国时期萌芽,历经千年赓续绵延,以历史跨度之长、品类体系之全、工艺造诣之精、匠人群体之盛,在全国琉璃发展史上独树一帜,素有“琉璃艺术之乡”的美誉。琉璃工艺虽在古代东西方文明中分别独立发展,但中国琉璃凭借独特的工艺体系与技术传承,形成鲜明的东方美学范式和文化特质。在缺乏现代科学检测手段的古代,琉璃烧制技艺的存续与革新高度依赖匠人经验的口传心授和师徒相承,这种代际传承模式成为推动山西琉璃艺术持续发展的关键动力。然而,在现代科技迅猛发展与社会生活方式深刻变革的当下,琉璃工艺的实用价值逐渐式微,其文化认知群体亦日趋小众化。在此背景下,博物馆作为文化遗产保护与传播的核心载体,通过构建专题展览和跨区域联合巡展体系,不仅为琉璃艺术的活态传承提供了新路径,更以创新性的文化叙事方式激活沉睡的文物资源。这种实践模式不仅深化了公众对琉璃艺术历史价值、工艺特色和文化内涵的认知,更通过沉浸式的文化体验与教育传播,激发社会各界对文化遗产保护的关注和参与。未来,持续推进博物馆资源整合与跨界合作,将有助于进一步拓展琉璃艺术的传承维度,使其承载的千年文明和工匠精神在新时代焕发新生,真正实现文化遗产保护成果全民共享的社会价值。