潘玲、张婕妤|蒙古国高勒毛都2号墓地10号墓年代和墓主身份的探讨

摘要:通过对高勒毛都2号墓地M10随葬的铜鍑、金管、包银马具的断代分析,结合测年数据和相关文献记载,可将墓葬年代限定在北匈奴灭亡前20年内(73至93年),墓主人应为匈奴高级贵族,因在局势动荡时期从简下葬,虽然保留了代表匈奴贵族墓葬等级的基本要素,但是墓葬规模明显缩小,大多数随葬品和椁的形制均与匈奴普通墓葬的类似。高勒毛都2号墓地M1的墓主人为单于舆。

关键词:高勒毛都,北匈奴高级贵族,包银马具,从简下葬,单于舆

蒙古国后杭爱省高勒毛都2号墓地的10号墓(以下简称高Ⅱ M10),是2019年中、蒙合作发掘的一座未被盗的匈奴贵族墓。高Ⅱ M10具备了匈奴贵族墓葬的基本要素,墓主人为成年男性。根据人骨和兽骨的测年数据,发掘者认为墓葬年代在66年至130年之间[1]。本文尝试通过随葬器物、墓葬形制以及历史文献和测年数据的综合对比分析,对高Ⅱ M10做更精确的断代,探讨墓主人的身份。

一、墓葬的等级及其特殊性

匈奴贵族墓葬从西汉晚期开始形成特有的形制,包括带墓道、墓圹略近方形、沿墓圹和墓道边缘以及墓内填土中砌石墙等不见于普通墓葬的形制要素,此外还随葬实用的马车、有陪葬墓[2]。高Ⅱ M10的墓圹和墓道边缘围砌石块,沿墓圹和墓道边缘以及在填土中砌石墙,随葬实用的马车,墓葬东侧有一座陪葬墓,这些已具备了匈奴贵族墓葬的基本要素,因此墓主人无疑应该是匈奴贵族。高Ⅱ M10的测年数据在东汉时间范围内,所以它应该是东汉时期的匈奴贵族墓葬。

但是作为匈奴贵族墓葬,高Ⅱ M10有很多特殊之处。

首先是墓葬规模小,高Ⅱ M10墓圹边长9.9米,是已发掘匈奴贵族墓葬中规模非常小的,目前只有科布多省的塔黑勒特浩特高勒墓地的M64的墓圹尺寸与其相当[3]。规模最大匈奴贵族墓——高勒毛都2号墓地M1(以下简称高Ⅱ M1)的墓圹边长有46米[4],大型匈奴贵族墓中规模居中的诺音乌拉M20的墓圹口长18.35米、宽18米[5]。

第二是仅有1座陪葬墓,且无随葬品。匈奴贵族墓葬的陪葬墓有几座到几十座,常见随葬品有腰带具、弓箭等,有的还有陶器、铜鍑等容器。高Ⅱ M10只有1座陪葬墓,而且无任何随葬品,在匈奴贵族墓中属于非常少见的特例。

第三是椁的形制特殊。西汉早中期相当于贵族级别的匈奴墓的木椁为窄长方形,与匈奴普通平民墓葬的形制相同[6],但是西汉晚期至东汉前期的匈奴贵族墓的木椁均为宽长方形[7],匈奴普通平民墓葬的椁则仍然为显窄的长方形。高Ⅱ M10是东汉时期的匈奴贵族墓葬,但是却使用了与同时期普通墓葬相同的窄长方形木椁,这是很反常的现象。

第四是大多数随葬品与匈奴普通墓葬相当。匈奴贵族墓葬绝大多数被盗,高Ⅱ M10虽然规模小,但是没有被盗,按照常理应该出土比其他被盗的匈奴贵族墓更多的随葬品。高Ⅱ M10数量最多的一类随葬器物是29件铁包银的装饰性马具,此外只有6件陶器、1件铜鍑,以及玉剑璏、银簪、小金管等小件器物,没有匈奴贵族墓常见的中原式青铜容器,甚至没有常见于东汉时期匈奴普通墓葬的汉式漆器。除了代表贵族身份的实用马车、铁包银马具以外,高Ⅱ M10其他随葬品的数量和种类与匈奴普通墓葬相当。

第五是距离墓地的其他墓葬较远。高勒毛都2号墓地的贵族墓葬排列较密集,在墓地中心区,每座贵族墓及其东侧的陪葬墓与相邻的贵族墓之间最小的间距只有约20米。高Ⅱ M10及其陪葬墓位于墓地西南部的最外边,距离其他墓葬的距离至少有200米,是墓地中唯一离群分布的贵族墓葬[8]。

第六是随葬只见于少数大型匈奴贵族墓葬的精美马具。高Ⅱ M10随葬的有精美动物纹的铁包银马具,以往只见于诺音乌拉M6[9]、诺音乌拉M20[10]、高勒毛都1号墓地M20(以下简称高Ⅰ M20)[11]、高Ⅱ M1[12]等4座匈奴高级贵族墓葬,此外查拉姆M7随葬与它们形制相似的包铜马具[13]。以上5座墓葬中,高Ⅱ M1、高Ⅰ M20、查拉姆M7是目前已知规模最大的3座匈奴贵族墓葬;诺因乌拉M6、M20是椁长在4.5至6米之间的大型匈奴贵族墓葬。高Ⅱ M10随葬少数超大型和大型匈奴贵族墓才有的精美马具,说明墓主人是身份非常高的匈奴贵族,甚至可能为皇族成员。

具备匈奴贵族墓葬的要素,随葬只有少数高级匈奴贵族墓葬才有的精美马具,但是椁的形状、其他随葬品的种类及数量却与匈奴普通墓葬相当,墓葬规模小且位置偏僻,这是高Ⅱ M10明显不同于其他匈奴贵族墓葬的特殊之处。出现这一特殊现象的原因有两种可能,一是墓主人生前犯罪或被贬,导致降低等级下葬,这种现象也见于汉代王候级别的墓葬。二是下葬时期社会动荡,统治阶层自顾不暇,财力和人力缺乏,只能从简下葬。高Ⅱ M10的碳十四测年数据的年代上限为公元66年,距离北匈奴政权最后灭亡的时间(93年)只有27年,因此因社会动荡而从简下葬的可能性相对更大。

高Ⅱ M10的碳十四测年数据的下限是公元130年,比北匈奴政权灭亡时间晚37年。那么北匈奴政权灭亡后,蒙古境内是否还存在匈奴贵族并延续其贵族葬制?下面将从考古发现和文献两方面分析。

二、北匈奴贵族墓葬年代下限分析

漠北地区(即蒙古和外贝加尔地区)匈奴墓葬的年代下限是东汉中期早段,这一认识主要依据的是汉式铜镜。目前发表的匈奴墓葬出土汉式铜镜材料最丰富的是2011年出版的《匈奴珍宝》,该书发表了14面铜镜的彩色照片及基本信息[14]。这14面铜镜中,1面为西汉早期晚段流行的缠绕式蟠螭纹镜,5面为西汉晚期至东汉早期流行的素宽平缘铜镜(包括昭明镜、四乳四虺纹镜、四乳鸟兽纹镜),6面为新莽至东汉早期流行、延续到东汉中期的花纹宽平缘镜(鸟兽博局纹镜、四神博局纹镜),2面为东汉早期出现、流行至东汉中期的云雷纹铜镜。2011年以后新发表的蒙古和俄罗斯境内匈奴墓葬出土汉式铜镜,也没有超出这14面铜镜的种类。东汉中期新出现的汉式铜镜[15],均不见于漠北的匈奴墓葬。因此,根据随葬汉式铜镜的年代,可推测蒙古境内匈奴墓葬的年代不会晚于东汉中期早段,这与北匈奴政权最后灭亡的时间——东汉和帝永元五年(公元93年)基本相当。

据《后汉书·南匈奴列传》记载,东汉光武帝建武二十四年(48年),匈奴分裂为南、北两部,南匈奴降汉入塞,留在漠北的匈奴主体被称为北匈奴。分裂后的北匈奴日渐衰落,常有部落南下降汉。东汉明帝永平十六年(73年)、章帝建初元年(76年),东汉两次组织军队深入漠北打击北匈奴。之后的建初八年和元和二年(85年),北匈奴大人先后率大批部众入塞降汉。元和二年,北匈奴党众叛离,受到鲜卑、丁零和西域诸国的围攻,无法在蒙古高原立足,单于被迫逃走,但是不久又返回故地。章帝章和元年(87年),鲜卑入北匈奴左地斩杀了匈奴单于,这一年有二十余万北匈奴部众南下到云中、五原等东汉边郡投降。和帝永元元年(89年),大将耿秉率包括南匈奴在内的东汉军队大破北匈奴,新立不久的单于败逃到今新疆北部。永元二年,东汉军队在天山一带包围了北匈奴单于,第二年将其攻破,单于逃亡不知所踪,不久其弟於除鞬自立为单于,带领北匈奴王候及以下数千人暂住在蒲类海(今新疆东部巴里坤湖),向东汉称臣。永元五年,於除鞬未经东汉允许回归漠北故地,被东汉军队追杀,其手下部众也被歼灭,北匈奴政权至此彻底消亡[16]。之后,留在漠北的十余万户北匈奴迁到辽东一带与当地人杂处,并自称为鲜卑[17]。北匈奴单于逃离漠北之后,鲜卑就转而占据了匈奴故地[18]。

可见,从73年到93年的20年时间里,北匈奴被东汉和鲜卑连续打击,统治阶层陷于疲于奔命、频繁逃亡的境地。在北匈奴灭亡前15年,至少有五十万人降汉或迁入鲜卑境内。经过这20年的动荡,至公元93年北匈奴最后灭亡之时,不仅其统治阶层已经离开故地蒙古高原,而且国土也被鲜卑占据,作为匈奴贵族统治基础的匈奴民众已逃离殆尽。因此93年之后,漠北地区已经没有匈奴贵族存在的基础。高Ⅱ M10是北匈奴高级贵族的墓葬,其年代晚于公元93年的可能性几乎没有。

三、随葬品年代特征分析

高Ⅱ M10随葬品中的铜鍑、冠形金管、包银马具的年代特征明显,通过与汉墓以及蒙古、俄罗斯境内匈奴墓葬出土同类器物的对比分析,可判断其流行年代,为墓葬的断代提供更准确的证据。

(一) 球形腹圈足铜鍑

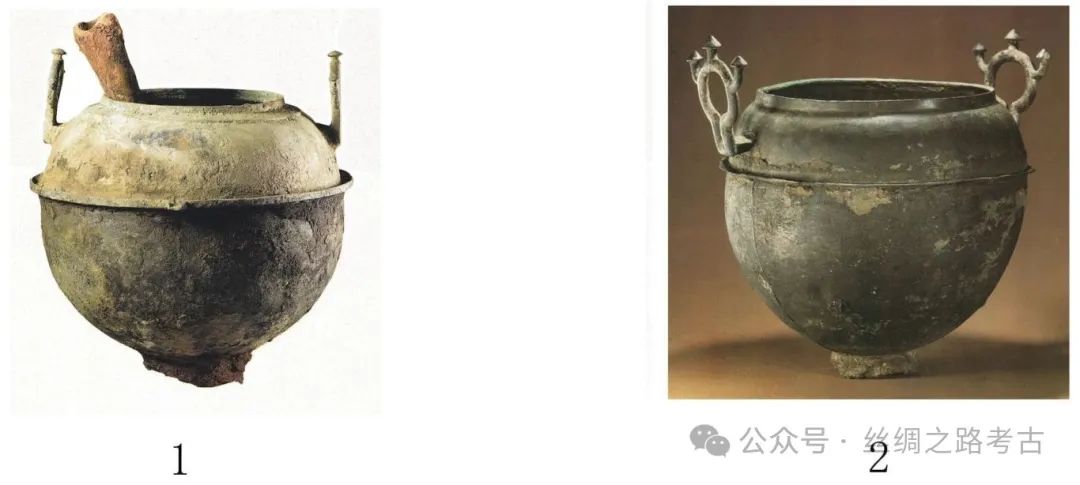

高Ⅱ M10随葬的1件腹部球形的圈足铜鍑有矮直领和边缘上折的窄腰檐,肩部有一对带蕈状突钮的圆形附耳,腹底接一段带铁锈的残圈足(图一:1)。铜鍑的器表有大片的烟炱,根据发表照片上的比例尺估算,器高至少有40厘米,是实用炊器。这种形体较大的实用球形腹铜鍑比较少见,与其形制最相似的是内蒙古和林格尔县三道营乡另皮窑村一座被破坏墓葬所出的铜鍑,该铜鍑的器底也有一段残圈足,内壁有蒸煮食物留下的“锅垢”,外壁有烟炱,通高52厘米,是实用的炊器(图一:2)[19]。除了口略大、腰檐外缘不上折以外,另皮窑这件铜鍑的其它特征均与高Ⅱ M10相同。另皮窑村墓葬资料发表者认为其年代为十六国晚期至北魏早期,之后的研究长期沿袭这一断代认识[20],直到近年有学者提出该墓为1世纪末的丁零或降汉匈奴的墓葬[21],也有人认为墓内出土的腰带具年代为西汉末至东汉中期[22]。通过对另皮窑村墓葬铁包金腰带的形制对比分析可知,它应为南匈奴所遗留,年代接近东汉早期晚段至中期,这一结论是通过对新莽至东汉时期流行的北方式腰带具形制对比分析得出的,以下只做简要概述。

图一球形腹高圈足铜鍑对比图

1. 蒙古国高勒毛都2号墓地M10 2. 内蒙古和林格尔县另皮窑村墓葬(1.河南省文物考古研究院、洛阳市文物考古研究院、蒙古国乌兰巴托大学考古系编《龙出漠北显华章——高勒毛都2号墓地中蒙联合考古记》,中州古籍出版社,2020年,第204页;2. 内蒙古博物馆编《内蒙古历史文物》,人民美术出版社,1987年,第53页)

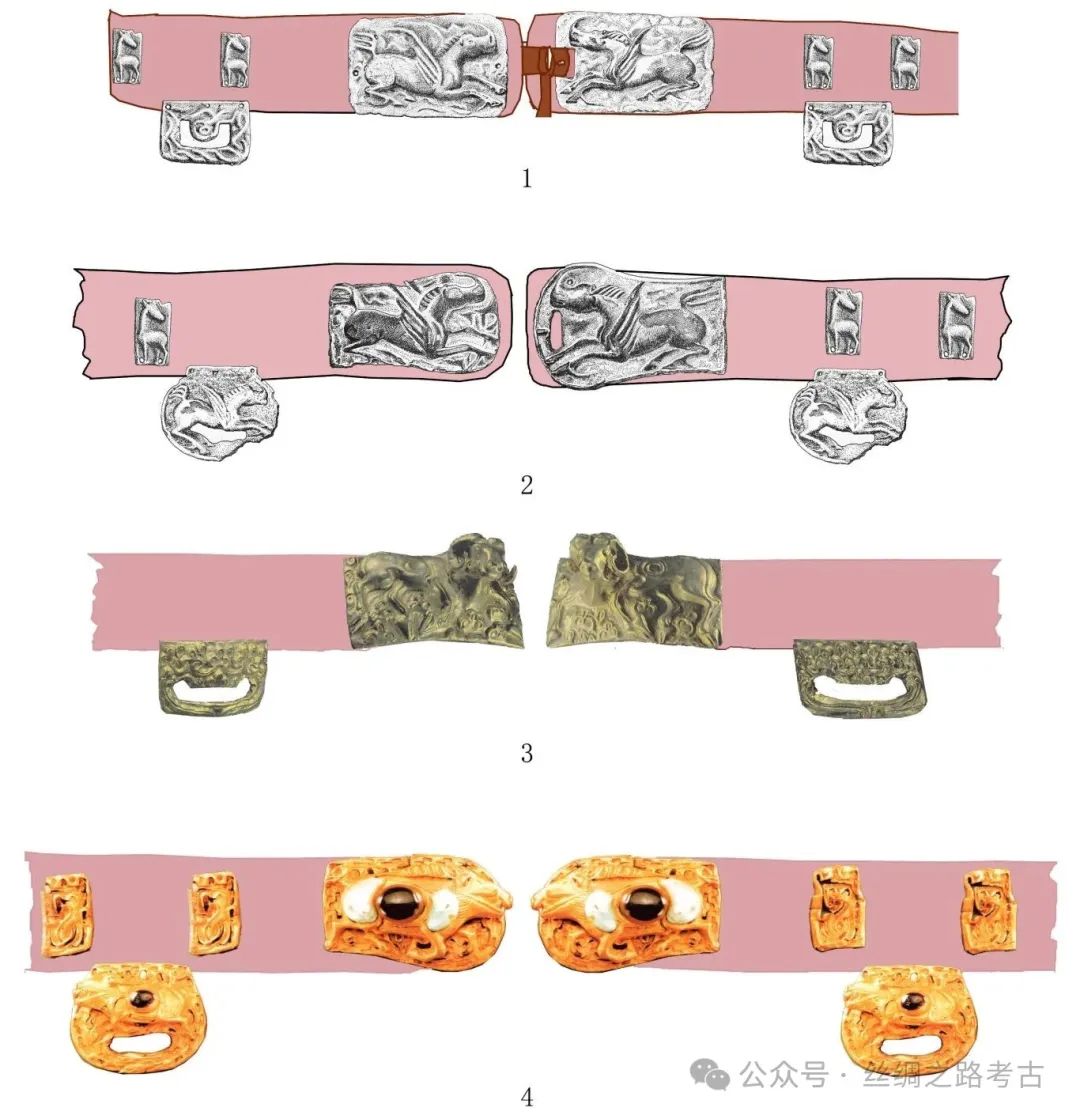

从新莽时期开始,欧亚草原东部出现形制和组合非常相似的饰浮雕纹饰的铜腰带具(通常为铜鎏金),包括饰高浮雕飞马纹或奔马纹的铜带扣、浅浮雕的回首鹿纹长方形带饰、带飞马纹的带环等,根据吉林榆树老河深M56与腰带(图二:1、2)共出的锯齿纹缘多乳镜年代,可知这类带具的流行年代为新莽至东汉早期[23]。在此之后出现的是铁芯包金的带具,年代最明确的是内蒙古准格尔旗西沟畔墓地M4出的高浮雕卧羊纹铁包金带具(图二:3),该墓为南匈奴降汉(48年)之后不久的女性贵族墓,因降汉时间不长,该墓的腰带等随葬品保留了较多匈奴文化特征[24]。

鄂尔多斯地区没有发现西汉时期的匈奴墓葬,进入东汉时期突然出现西沟畔M4、补洞沟墓地、二里半墓葬等匈奴墓地或墓葬,地点都在准格尔旗及其附近地区[25],很显然是48年之后,将单于廷设在准格尔旗一带的降汉南匈奴留下的。

另皮窑村墓葬出土的1套铁包金腰带具(图二:4)不仅质地和装饰方法与西沟畔M4的腰带具相同,而且两者动物纹也均为高浮雕,另皮窑村也位于南匈奴王廷所在的东汉美稷县——今和林格尔县。因此,另皮窑村墓葬也和西沟畔M4一样,是南匈奴的墓葬。该墓的带扣上虽然镶嵌宝石,但是野猪纹的造型明显不如西沟畔M4的精致,带饰上的纹饰也抽象模糊,纹饰明显可见退化特征。这些特征说明另皮窑村墓葬的铁包金腰带具要略晚于西沟畔M4的,根据西沟畔M4的年代,将另皮窑村墓葬的年代断在东汉早期晚段至中期早段最合适。

图二 腰带具及其结构对比图

1.榆树老河深中层墓地M56 2. 老河深中层墓地M105 3. 西沟畔墓地M4 4.另皮窑村墓葬(1、2为铜鎏金,3、4为铁包金。潘玲:《两汉时期北方系统腰带具的演变,《西域研究》2018年第2期,图一五,1、2、5、6)

高Ⅱ M10出土的铜鍑与另皮窑村墓葬所出的形制最相似,因此其年代也应与另皮窑墓葬相当,即在在东汉早期至中期早段。

(二) 冠状小金管

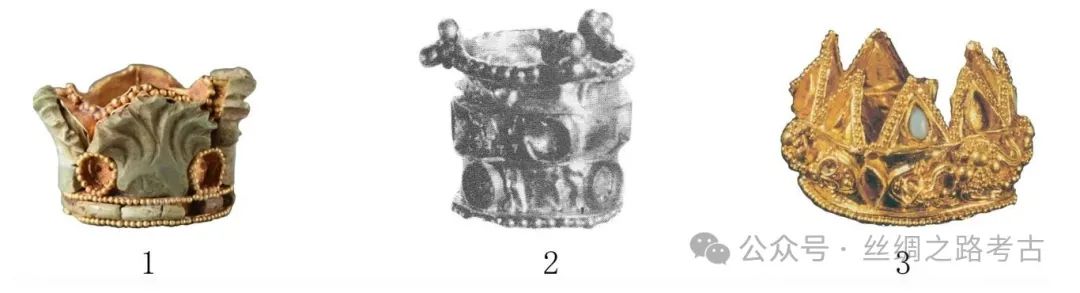

高Ⅱ M10出土1件嵌绿松石的冠状小金管,用小金珠装饰边缘,上缘有四个叶状凸起,器表镶嵌绿松石(图三:1)。另皮窑村墓葬也出2件器高不足2厘米的小金管,其中一件的上缘有三个人字形凸起,管外壁有两周镶嵌宝石用的小圆筒,金管的上、下边缘焊接小金珠,其结构与高Ⅱ M10的非常相似,只是器身略高,多了一周小圆筒(图三:2)。

与上述2件相似的冠状小金管,也见于江苏邗江二号汉墓。该墓的金管制作更精细复杂(图三:3)[26],但是其整体结构和装饰手法与高Ⅱ M10的基本相同。邗江二号的墓主人是67年下葬的广陵王刘荆,其年代与本文对另皮窑村墓葬的断代接近,说明此类小金管是这一时期流行的金器。

图三 冠形小金管对比图

1.蒙古国高勒毛都2号墓地M10 2. 内蒙古和林格尔县另皮窑村墓葬 3. 江苏甘泉邗江2号汉墓(1.《龙出漠北显华章》,2020年,第201页;2. 内蒙古自治区博物馆、和林格尔县文化馆:《和林格尔县另皮窑村北魏墓出土的金器》,《内蒙古文物考古》1984年第3期,图版贰,2;3. 金维诺总主编,齐东方卷主编《中国美术全集•金银器玻璃器(一)》,黄山书社,2010年,第93页)

高Ⅱ M10随葬的铜鍑和小金管均与另皮窑墓葬所出的形制非常相似,进一步说明这2座墓葬年代基本相同,即高Ⅱ M10应为东汉早期晚段至东汉中期早段的墓葬。

(三) 铁包银马具

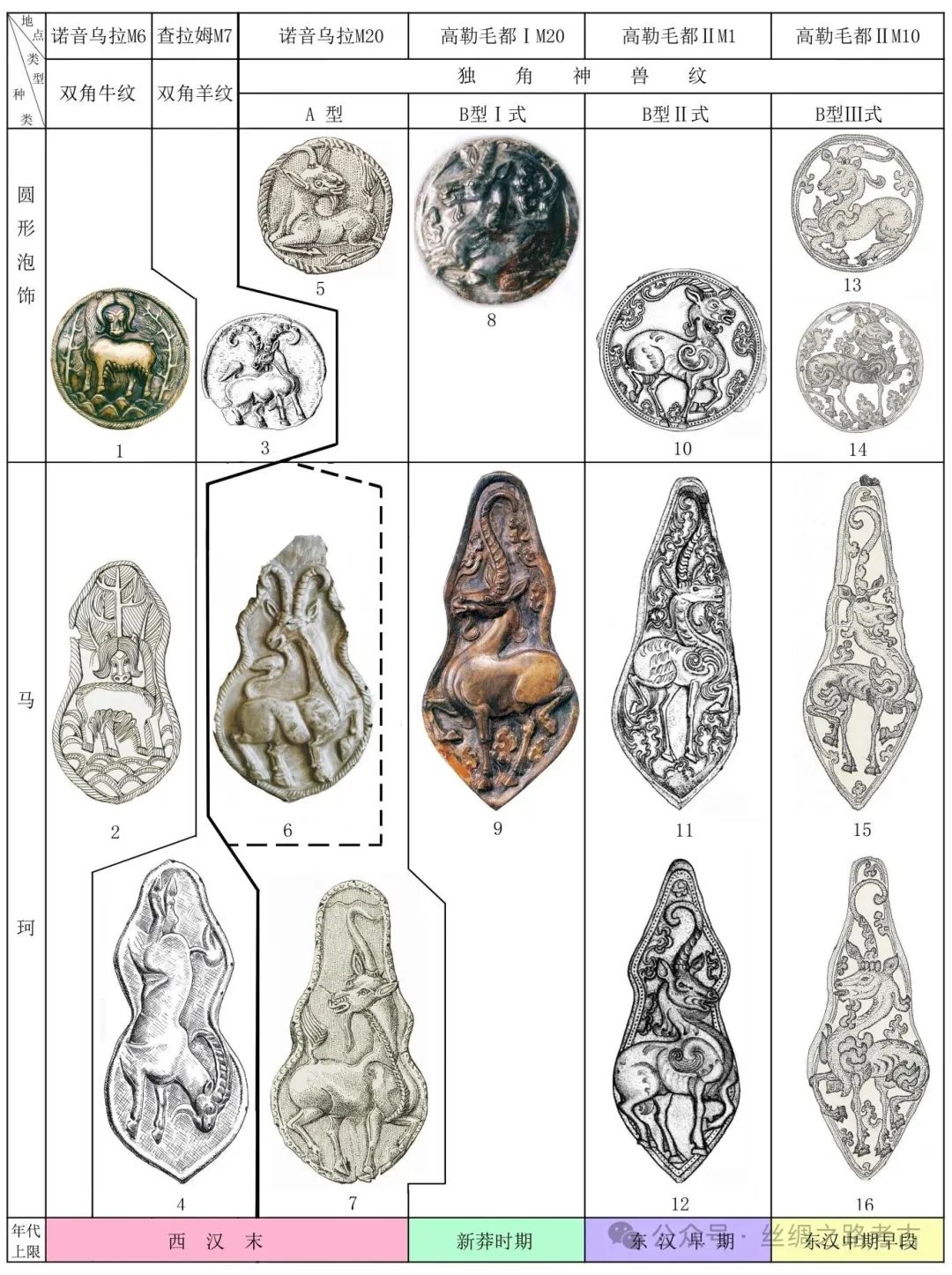

高Ⅱ M10出1套共29件铁包银的精美马具,包括圆形泡、马珂、当卢,马具的银包片上均装饰浅浮雕的动物纹,动物兼具马和羊的特征,有独角和翅膀,可称之为独角神兽纹,有四肢蜷曲半卧状、两腿蜷曲站立状两种姿势(图四:13-16)。根据图像对比可知,这种独角神兽即为汉代文献中记载的麒麟。

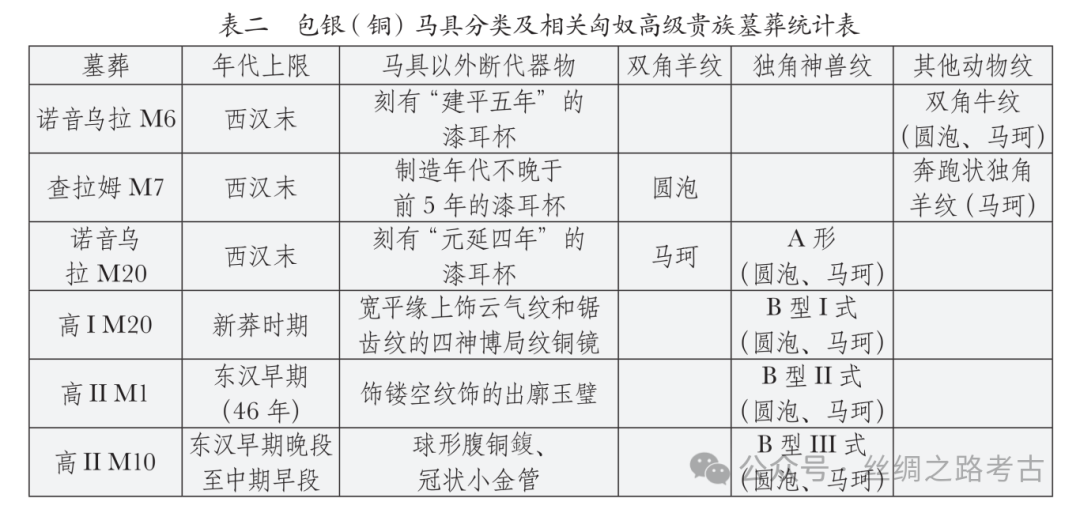

除了高Ⅱ M10,还有3座蒙古境内的匈奴贵族墓葬也随葬饰独角神兽纹的包银马具,分别是高Ⅱ M1(图四:10-12)、高Ⅰ M20(图四:8、9)和诺音乌拉墓地M20(图四:5、7)。除了独角神兽纹,还有2座大型匈奴贵族墓葬出土的动物纹马具也可作为对比材料,1座是蒙古的诺音乌拉M6,出土带双角牛纹的包银圆泡饰和马珂(图四:1、2),另1座是俄罗斯外贝加尔地区的查拉姆墓地M7(图四:3、4)。诺音乌拉M20有少量铁包银马具装饰双角羊纹(图四:6),与独角神兽纹有差别,但是两者之间有明显的内在联系,可以作为分析独角神兽纹和马珂演变的重要依据。

图四 匈奴贵族墓葬出土包银(铜)马厩记纹饰分类图(3、4为铜质,其余为银质)

(1、8、9. Tearsures of the Xiongnu, p.216,fig. 313; p.208, fig.304 2、5-7. Двадцатый ноин-улинскийкурган, С.103, табл. 4, 29; С.98, табл.4, 18/21, табл.4, 25. 3、4. Элитный комплекс Сюннуских захоронеий в пади Царам (забискалъе), табл. 14-15. 10-12. Хатагины,Д.Эрднэбатар,Хүн улсын соёдын өв, Улаанбаатар:Мөнхийн Үсэг ХХК-д хэвлэв,2018,pp.149, 139,159 13-16.《龙出漠北显华章》,第197-200页)

在分析之前,首先要确定以上五座墓葬的早晚关系。

1. 随葬包银(铜)马具匈奴贵族墓葬的早晚关系

以上5座墓葬大多数有带纪年文字的随葬品和可断代器物,这里均以可断代器物年代的上限做对比。

(1)诺音乌拉M6、诺音乌拉M20、查拉姆M7的年代

诺音乌拉M6随葬刻有“建平五年”的漆耳杯。“建平”为西汉末期汉哀帝的年号,汉哀帝建平四年之后就改年号为“元寿”,“建平五年”饰制造耳杯者不知已经改元,仍然顺延建平年号。“建平五年”即元寿元年(前2年)[27]。这件漆耳杯是蜀郡专为皇室制造漆器的官营作坊生产,应为西汉朝廷赐给匈奴贵族的礼物。所以诺音乌拉M6的年代不早于前2年。

诺音乌拉M20随葬刻“元延四年”的漆耳杯[28]。“元延”为西汉成帝的年号,元延四年为公元前9年。这件漆耳杯同样也是西汉朝廷赏赐给匈奴高级贵族的礼物。

查拉姆M7出土的漆耳杯上虽然没有纪年文字,但是根据文字内容可以推算出耳杯制造年代为不晚于公元前5年的西汉末期[29]。

可见,诺音乌拉M6和M20、查拉姆M7等3座墓葬的年代应比较接近,年代上限均为新莽之前的西汉末年。

(2)高Ⅰ M20的年代

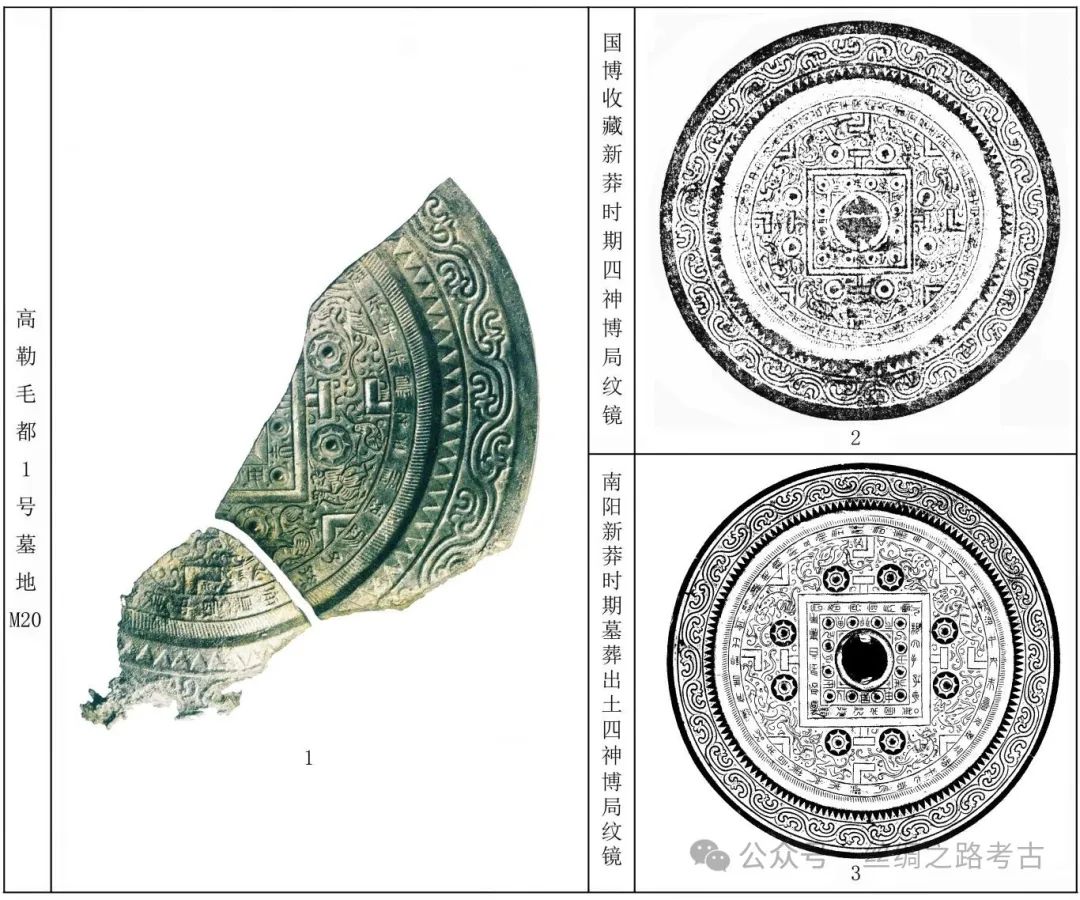

该墓随葬刻有“永始元年”(前16年)的漆耳杯,墓内还出土的1面宽平缘上有云气纹和锯齿纹的四神博局纹铜镜,纹饰与新莽时期的四神博局纹镜最相似。该铜镜外区铭文残留有“辟不羊朱雀玄武顺阴阳子孙备具居中央”等十七个汉字,内区的铭文可见“申”、“未”二字,应为十二地支的残留文字(图五:1)[30]。有同样铭文内容和布局的四神博局纹铜镜,流行于新莽时期。如中国国家博物馆收藏的1面与高Ⅰ M20的纹饰相同的四神博局纹铜镜,内区铭文为十二地支,外区铭文为“新有善铜出丹阳湅冶银锡清而明尚方御镜大毋伤巧工刻之成文章左龙右虎辟不羊(祥)朱雀玄武顺阴阳子孙备具居中央长保二亲乐富昌寿敝金石如侯王兮”,其中“辟不羊......”等十七个字与高Ⅰ M20铜镜上的完全相同[31]。国博收藏的另1面新莽时期制造的四神博局纹镜,内区铭文也为十二地支,外区铭文为“新有善铜出丹阳和以银锡清且明左龙右虎掌四彭(方)朱爵(雀)玄武顺阴阳八子九孙治中央刻娄(娄)博局去不羊(祥)家常大富宜君王”(图五:2)[32],其中“朱爵(雀)玄武顺阴阳八子九孙治中央”与高Ⅰ M20铜镜铭文中的“朱雀玄武顺阴阳子孙备具居中央”句式一致,文意相同。有相同纹饰并外区带“朱雀玄武顺阴阳”七字的四神博局纹镜,还出于河南南阳的新莽时期墓葬(图五:3)[33]。由此可以确定高Ⅰ M20的四神博局纹铜镜为新莽时期制造的铜镜,该墓年代上限为新莽时期。

图五 铜镜对比图

(1.Treasures of the Xiongnu,p.147;2. 孔祥星、刘一曼、鹏宇编著《中国铜镜图典》(修订本),上海古籍出版社,2020年,第360页,图176;3. 南阳市文物考古研究所编著《南阳出土铜镜》,文物出版社,2021年,第81页,图一九六)

(3)高Ⅱ M1的年代

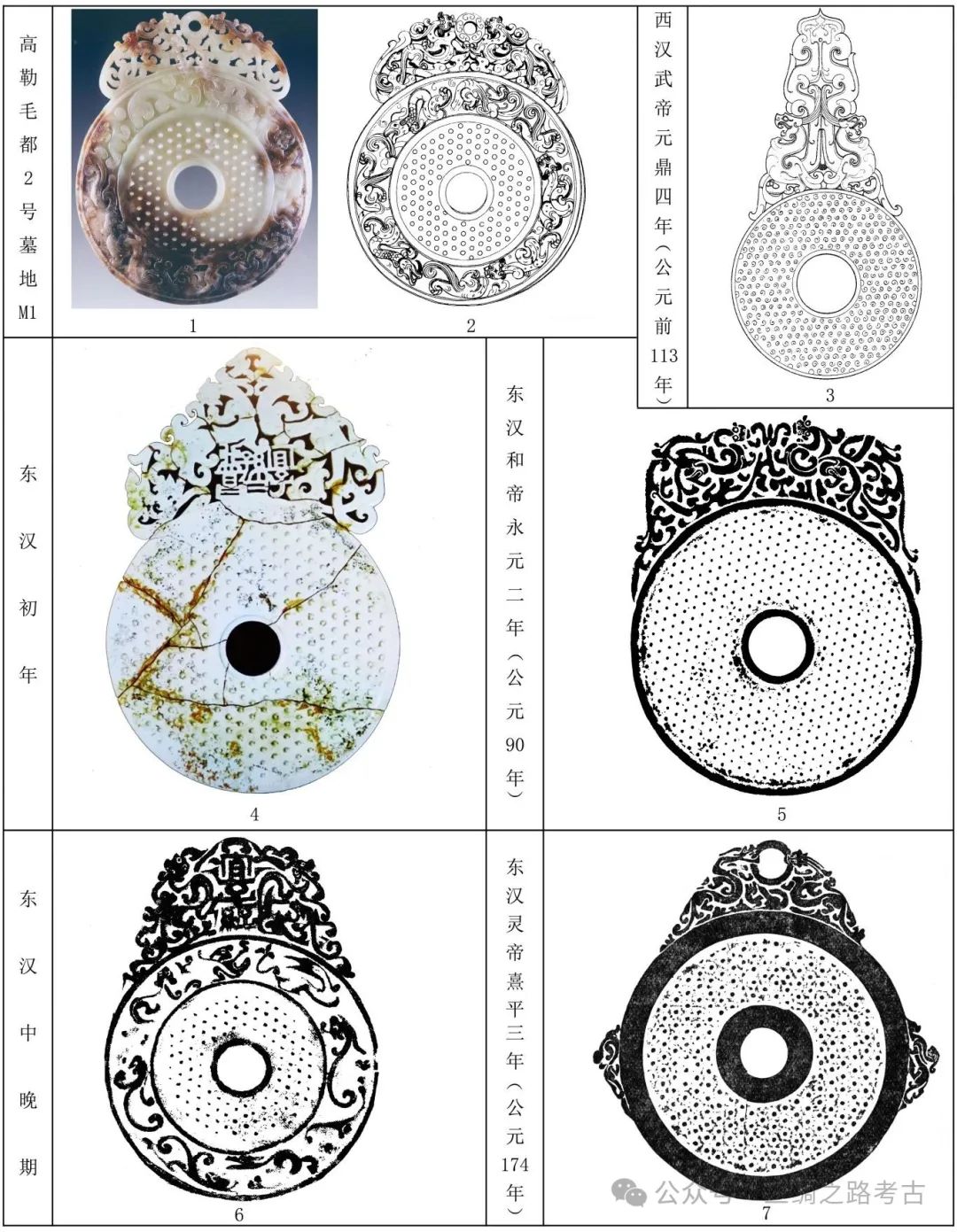

该墓用木炭做的碳十四测年数据为前186年至3年[34]。这一年代范围显然过大、过早,应与树木生长周期长,导致木炭测年数据偏早有直接关系。该墓被盗严重,出土器物中年代特征最明确的是一件出廓玉璧(图六:1、2)。

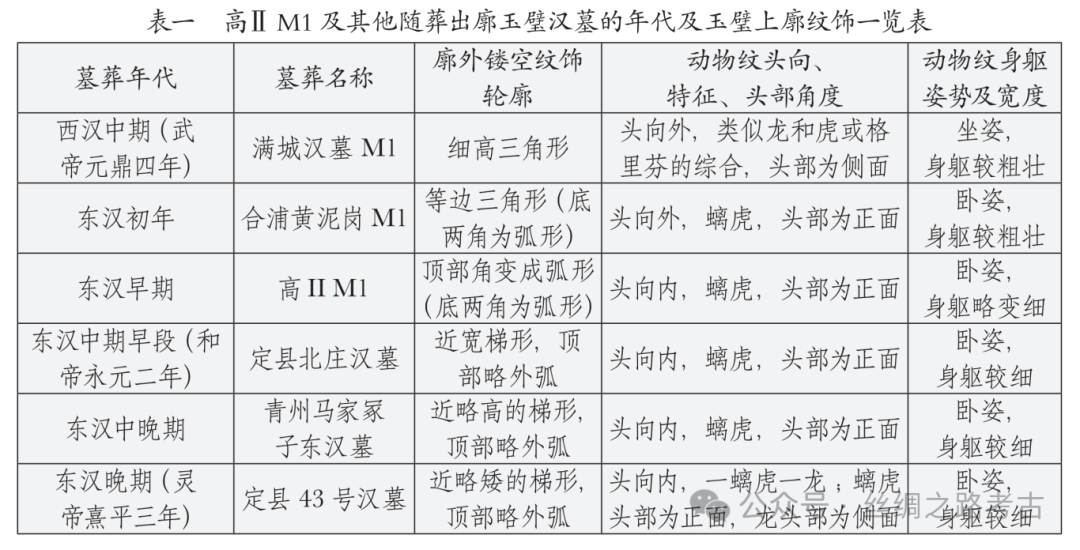

墓葬出土的出廓玉璧数量很少,发掘出土且墓葬年代明确的廓上主体纹饰为一对镂空动物的玉璧有5件,年代最早的出自满城汉墓M1,墓主人是西汉武帝元鼎四年(前113年)下葬的中山靖王刘胜,该墓出廓玉璧的廓上镂空纹饰细高,主体为两只背对而坐的侧面独角神兽,综合了龙、虎、格里芬三者的特征,身躯比较粗壮(图六:3)[35]。东汉初期的广西合浦黄泥岗M1出土的1件出廓玉璧的廓上纹饰变矮而宽,整体轮廓呈底缘两角为圆角的等腰三角形,动物的头部变为正面的螭虎头,螭虎仍然头部向外,但是变成俯卧状,身躯仍然粗壮(图六:4)[36]。河北定县北庄汉墓墓主人为东汉和帝永元二年(90年)下葬的中山简王刘焉,该墓的1件出廓玉璧的廓上纹饰顶部较平,纹饰底部的两端呈弧状向下延伸;螭虎头部仍表现正面,但是虎头改为相对,身躯明显变细(图六:5)[37]。年代为东汉中晚期的山东青州马家冢子东汉墓出土的1件出廓玉璧的廓上纹饰轮廓为近梯形,纹饰底缘两角与北庄汉墓的相似,螭虎头部仍为正面,虎头相对,身躯纤细(图六:6)[38]。河北定县43号汉墓的墓主人是汉灵帝熹平三年(174年)下葬的中山穆王刘畅,该墓出的1件玉璧三处出廓,顶部廓上镂雕头相对的一龙和一螭虎,纹饰轮廓接近梯形,螭虎头为正面,龙头为侧面,龙和虎的身躯仍然纤细(图六:7)[39]。

图六 出廓玉壁对比图

1、2. 高勒毛都2号墓地M1出土(照片和线图) 3. 河北满城汉墓M1:5048 4.广西合浦黄泥岗M1出土 5.河北定县北庄汉墓出土 6. 山东青州马家冢子东汉墓出土 7.河北定县北陵头汉墓出土(1、2.采自 Хун улсын со ёдын ув,pp.50/53; 3. 中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处编《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年,135页,图九三; 4.熊昭明、富霞:《合浦汉墓》,广西科学技术出版社,2018 年,第 78 页,图 4-45 : 1; 5.河北省文化局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年第2期,第145页,图二〇,2; 6. 山东省青州市博物馆《山东青州市马家冢子东汉墓的清理》,《考古》2007年第6期,第73页,图一四; 7.定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》1973年第11期,第11页,图四)

以上西汉中期至东汉晚期的5件出廓玉璧的廓上纹饰可以看出明显的演变轨迹:a.纹饰由高变矮,顶部从三角形变成弧形或近水平;b.动物从头部相背变为相对,头部从表现侧面变为正面,最后变为一正面一侧面;c.动物从综合虎、龙或格里芬三者的特征,变为螭虎,最后变为一龙一螭虎;d.动物的身躯由粗变细。

高ⅡM1出廓玉璧的廓上纹饰轮廓为弧形,纹饰底边两角弧形内收,纹饰轮廓高度和底边两角形状介于东汉初黄泥岗M1、90年的北庄汉墓玉璧两者之间;动物为头部正面相对的一对螭虎,头向与北庄汉墓的相同,螭虎正面头部特征与黄泥岗M1、马家冢子东汉墓、北庄汉墓和河北定县43号墓的相似;螭虎身躯的粗细程度介于黄泥岗M1和北庄汉墓玉璧之间。可以明显看出,高Ⅱ M1的玉璧廓上纹饰特征可排在黄泥岗M1、北庄汉墓玉璧的廓上纹饰之间,即介于东汉初至东汉中期偏早阶段之间,将其断为东汉早期比较合适(详见表一)。

高Ⅱ M1是已知最大的匈奴墓葬,规模明显大于其他大型匈奴贵族墓葬,其墓主人无疑应为匈奴的单于,而且应是匈奴强盛时期在位时间较长、有作为的单于,只有具备这些条件,才有足够的时间、财力和人力为自己建造如此超大型的墓葬。

东汉早期确实有符合此条件的匈奴单于。新莽时期由于边疆政策失误,匈奴连年犯边,北方边塞人口凋零,西汉以来经营的边塞防御体系被匈奴破坏殆尽[40]。东汉建武初年,光武帝忙于平定北方割据势力,没有能力反击匈奴,只能靠赏赐匈奴重金、财物寻求短暂和平。这一时期匈奴经常到塞内掠夺,匈奴左部甚至一度移居塞内,迫使东汉政府将近塞边民内迁。此时的匈奴单于舆也非常傲慢自大,自视为与冒顿比肩。这种匈奴连续入塞寇边、东汉政府无力反击的局面,一直持续到匈奴南、北分裂前两年,即46年[41]。在此期间的匈奴单于为单于舆,他在位时间长达28年(18年至46年),在匈奴历史上仅次于匈奴最强盛时期——西汉早期的冒顿单于和军臣单于[42]。可见,东汉建国之初至匈奴南、北分裂前的20余年(25年至46年),匈奴的国力、单于舆在位时间这两方面,都符合建造高Ⅱ M1这样超大型单于墓葬的条件,此外再找不到任何一位匈奴单于能与高Ⅱ M1的年代和规模相符合。

以上从出廓玉璧年代特征、东汉时期匈奴强盛的时间段和单于在位时间等三方面的分析,都可证明高Ⅱ M1的年代是东汉早期,其墓主人是匈奴单于舆。单于舆去世时间为46年,高Ⅱ M1的年代也应在这一年。

(4)5座大型匈奴贵族墓葬的排序

通过以上年代分析,可将随葬精美马具的五座匈奴贵族墓葬分为三个阶段。第一阶段年代上限为西汉末,包括诺音乌拉M6、查拉姆M7、诺音乌拉M20等3座;第二阶段年代上限为新莽时期,只有高Ⅰ M20这1座;第三阶段年代为东汉早期的20余年,年代为46年,只有高Ⅱ M1这1座(详见表二)。

理清5座墓葬的年代早晚关系后,会很容易看出包银(铜)马具上的动物纹和马珂的演变规律。

2. 动物纹和马珂的演变及断代

这里重点分析独角神兽纹、马珂的形制演变,双角羊纹只作为分析的参考。

(1)双角羊纹

见于查拉姆M7、诺音乌拉M20。羊均为回首状,两只大角向外卷曲,羊尾直立,背景无纹饰。查拉姆M7包银圆泡上的双角羊纹为站立状(图四:3),马珂上的为飞奔状(图四:4)。诺音乌拉M20的包银马珂上的双角羊为三足站立,一前腿蜷起(图四:6)。

(2)独角神兽纹的分类及演变

独角神兽的形状似羊或鹿,头顶立一长角。数量明显多于双角羊纹,有卧姿和立姿两种。立姿神兽均一前腿和一后腿蜷起。根据头向的差别,可分为二型。

A型为回首状。尾均直立,胡须略弯曲,神兽纹以外无卷云纹(图四:5、7)。神兽的姿态与双角羊纹非常相似,两者最大差别是A型独角神兽纹的尾部末端明显表现出平行的尾毛,站立状独角神兽的一个后腿蜷起;而双角羊纹的尾部末端不表现出尾毛或只隐约可见,站立状羊的两后腿均着地。A型数量很少,只见于诺音乌拉M20。

B型为头向前。均无尾,胡须明显弯曲,动物纹以外有卷云纹。数量较多,根据神兽肩部、胡须、角、身躯粗壮程度以及卷云纹的变化,可分为三式。

Ⅰ式 见于高Ⅰ M20。卧姿神兽肩部有较小的火焰状翅膀,立姿的无翅膀。胡须内卷,角的大部饰平行斜线状的凸起纹饰,兽身躯较健硕,卷云纹数量少且面积小。神兽的身躯和头部与A型的较相似(图四:8、9)。

Ⅱ式 见于高Ⅱ M1。肩部均有上卷的翅膀,后腿以上出现三个一组的类似短羽毛的纹饰。胡须外卷,角上饰斜平行线状的凸纹、水波状或弧形的平行纹饰,神兽身躯略显单薄,卷云纹数量增多,面积增大。神兽形状与A型的仍有一定相似之处(图四:10-12)。

Ⅲ式 见于高Ⅱ M10。肩部翅膀为三个上、下交错重叠的卷云状,后腿以上的翅膀也变为三个上、下重叠的近火焰状翅膀。胡须外卷;角下半部前缘有连续卷云状纹饰,上半部无纹饰。神兽身躯明显单薄。卷云纹缩小,变形成近三叶状,新出现从神兽背部伸出的卷云纹。与A型的差别明显(图四:13-16)。

可以看出,B型独角神兽纹的演变轨迹非常明显,几个部位同时演变。肩部翅膀从无到有,从火焰状变为单卷云状,再变为三个上、下重叠的卷云状。后腿以上从无翅膀到出现成组的短羽毛状纹饰,再到出现明确的上、下重叠的翅膀。胡须从内卷变为外卷。羊角上从只装饰平行斜线状变为平行斜线与平行水波或弧线纹共存,再进一步变为只在角前面一侧饰连续的卷云状纹。神兽的身躯从健硕变为单薄。卷云数量由少变多,形状由小变大,再缩小变成三叶状。羊背上的卷云纹从无到有。与A型独角神兽纹的相似程度越来少。

从B型独角神兽纹的演变可以看出,高Ⅱ M10的独角神兽纹明显是处在演变序列的最后一个环节,纹饰变异程度最大,所以其年代应该晚于东汉早期的高Ⅱ M1。

(3)马珂形制演变

年代上限在西汉末的诺音乌拉M6、查拉姆M7、诺音乌拉M20等三座墓葬的马珂均上半部较宽,中部内收明显,多数下缘较圆或者有夹角为钝角的突尖,边缘饰平行斜线纹(图四:2、4、6、7)。年代上限在新莽时期的高Ⅰ M20的马珂中部内收程度变化不大,但是整体轮廓变得略细长,近顶部明显变窄,下缘突尖变为锐角,边缘的平行斜线纹消失(图四:9)。年代上限为东汉早期的高Ⅱ M1的马珂轮廓更窄长,上半部变得更窄,底部突尖角度更小,有的马珂中部内收程度明显变小(图四:11、12)。高Ⅱ M10的马珂比高Ⅱ M1的更要细长,中部内收程度更小,上半部更窄,底部突尖的角度更小(图四:15、16)。可见,这些包银(或铜)马珂的整体轮廓从宽变窄,边缘从有斜线纹到无纹饰,中部内收程度由大变小,上半部轮廓从宽变窄,底部突尖的角度越来越小。高Ⅱ M10的马珂形制处于演变序列的最后一个环节,与该墓独角神兽纹在演变序列中的位置相同。

(4)高Ⅱ M10包银马具的年代

以上对独角神兽纹、马珂形制演变的分析,都可证明高Ⅱ M10饰独角神兽纹的包银马具在6座匈奴贵族墓中年代最晚,应排在东汉早期(46年)的高Ⅱ M1之后,将其断代在东汉早期晚段至中期早段最合理(详见表二)。

四、结语

通过对高勒毛都2号墓地M10(即高Ⅱ M10)的墓葬特征及相关历史文献、碳十四测年数据的综合分析,可确定高Ⅱ M10为66年至北匈奴灭亡的93年之间的北匈奴贵族墓葬。进一步对比分析高Ⅱ M10随葬的球形腹圈足铜鍑、管状金管,以及分析匈奴贵族墓葬出土包银(铜)马具的纹饰和形状演变规律,可将高Ⅱ M10断为东汉早期晚段至东汉中期早段。

高Ⅱ M10测年数据的年代上限(66年)已经距离北匈奴灭亡前20年的社会动荡时期只有7年,该墓的结构和随葬品说明是匈奴高级贵族在非正常情况下采用了与其身份不符的简化方式下葬。结合本文对三类随葬品的断代,可以看出高Ⅱ M10的年代最有可能是在北匈奴灭亡前20年的动荡时期(73年至93年)。在此期间因北匈奴统治阶层陷入四面楚歌、频繁逃亡的境地,组织不起足够的人力建造高级贵族应有规模的墓葬,所以才会将身份很高的墓主人从简下葬。

高Ⅱ M10未被盗,也与其从简下葬有关。已发掘的匈奴墓葬绝大多数被盗,这与它们的墓上普遍建石块堆砌成的标识物有关。发掘匈奴墓地,基本都是根据地表暴露的石堆、石圈等墓上标识物或盗墓人从墓内扔出的石块来判断墓葬位置,做选择性发掘。只有外贝加尔的德列斯图依匈奴墓地做的是整体性发掘,也只有这个墓地发现高达30座未被盗墓,这些未被盗的墓葬绝大多数无墓上标识,因此才躲过了被盗掘的命运,一直到整体揭露墓地时才得以发现[43]。可见,无石块堆砌的墓上标识,或者标识物不明显,才是匈奴墓葬没有被盗的根本原因。同理,高Ⅱ M10建在墓地的边缘,远离其他墓葬,因从简下葬,墓葬规模小,墓上标识物不明显[44],才没引起盗墓者的注意。葬于乱世,却躲过盗掘,实乃不幸中的万幸。

[1] 河南省文物考古研究院、洛阳市文物考古研究院、蒙古乌兰巴托大学考古学系:《龙出漠北显华章——高勒毛都2号墓地中蒙联合考古记》,中州古籍出版社,2020年。

[2][7] 潘玲、萨仁毕力格:《匈奴大型墓葬概述》,《草原文物》2015年第2期。本文对匈奴贵族墓葬特征的认识均源自此文。

[3] 塔黑勒特浩特高勒墓地M64的规模见Ursula Brosseder," Xiongnu Terrace Tombs and Their Interpretation as Elite Burials", Current Archaeological Research on Mongolia, Bonn Contributions to Asian Archaeology(4), Bonn: Bonn University Press, 2009, pp.247-280.

[4][12] Д.Эрдэнэбаатар, Т.Идэрхангай, Э.Мижиддорж, С.Оргилбаяр, Н.Батбадрах, А.Маратхаан, Балгасын тал дахь Гол Мод-2-ын хүннүгийн язгууртны булшны сндалгаа, Улаанбаатар, 2015.

[5][10][28] Н. В.Полосъмак, Е. С.Богданов, Д.Цэвээндорж, Двадцатый ноин-улинский курган, Новосибирск: ИНФОЛИО, 2011, pp. 98-101.

[6] С. С.Миняев, Дырестуйский могилъник, Санкт-Петербург: Европейский дом, 1998.

[8][34] 同[4],p.29。本页墓地平面图在M10的西侧还绘出一座类似墓葬的方框,后来证实方框位置没有墓葬。

[9][11] С. И.Руденко, Культура хуннов и ноинулинские курганы, Москва-Ленинград, 1962.

[13] С. С.Миняев, "Элитный комплекс Сюннуских захоронеий в пади Царам (забйкалъе)", Архелолгя, этногорафия, и антрополония Евразии, № 1, 2009, pp.49-66.

[14] G.Eregzen, Teasures of the Xiongnu, Ulaanbaatar:Institute of archaeology Mongolian Academy of Sciences , National museum of Mongolia, 2011, pp. 147-151.

[15] 本文汉代铜镜断代参照白云翔:《秦汉铜镜的类型及其演变》,《中国考古学·秦汉卷》第四章第二节第四部分,中国社会科学出版社,2021年。本文对汉代铜镜断代均以此文观点为准,以下不再分别做注。

[16] 《后汉书》卷八九《南匈奴列传》,中华书局,1965年,第2939-2978页。

[17] 《三国志》卷三〇《乌桓鲜卑东夷传》,中华书局,1959年,第836-838页。

[18] 同[16],卷九〇《乌桓鲜卑列传》,中华书局,1965年,第2986页。

[19] 内蒙古自治区博物馆、和林格尔县文化馆:《和林格尔县另皮窑村北魏墓出土的金器》,《内蒙古文物古》1984年第3期。

[20] a.陆思贤:《对另皮窑与讨和气金饰牌的几点认识》,《蒙古文物考古》1984年第3期;b.潘玲:《中国北方晚期鍑研究》,科学出版社,2015年,第8-9页。

[21] 倪润安:《光宅中原——拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,上海古籍出版社,2017年,第127-129页。

[22] 潘玲:《两汉时期北方系统腰带具的演变》,《西域研究》2018年第2期。本文对两汉腰带具断代认识均源于此文。

[23] 吉林省文物考古研究所《榆树老河深》,文物出版社,1987年。

[24] a.伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔汉代匈奴墓地调查记》,《内蒙古文物考古》创刊号(1980年);b.潘玲:《伊沃尔加城址和墓地及相关匈奴考古问题研究》,科学出版社,2007年。西沟畔M4断代和性质认定依据此文。

[25] a.伊克昭盟文物工作站:《伊克昭盟补洞沟匈奴墓葬清理报告》,《内蒙古文物考古》创刊号(1980年);b.魏坚:《准格尔旗二里半墓葬》,《内蒙古地区鲜卑墓葬的发现与研究》,科学出版社,2004年;c.同[24]b(补洞沟墓地、西沟畔墓地M4的断代依据此文);d.乔梁:《鄂尔多斯的鲜卑遗存》,鄂尔多斯青铜器国际学术研讨会论文集编辑组编《鄂尔多斯青铜器国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2009年,467-475页(该文最早提出二里半墓葬为东汉时期匈奴墓葬);e.潘玲:《对部分与鲜卑相关遗存年代的再探讨》,《边疆考古研究》第13辑,科学出版社,2013年,207-226页(二里半墓葬的断代和文化性质认定依据此文)。

[26] 南京博物院:《江苏邗江甘泉二号汉墓》,《文物》1981年第11期。

[27] [日]梅原未治:《蒙古ノィソ·ゥラ发现の遗物》,《东洋文库论丛》第七十二册,东洋文库,1960年,28-31页,图版第五九。

[29] OTANI Ikue, "A reconsideration of an inscription carved on the lacquer ware unearthed from barrow No.7 of the Tsaram Xiongnu cemetery: new reflections on the organization of the central workshops of the Han, "Asian Archaeology, № 3, 2020, pp. 59-70.

[30] 同[14],pp.193、262。

[31] 苏强:《国博藏西汉新莽铜镜的类型与分期》,《中国国家博物馆馆刊》2013年第5期。

[32] 孔祥星、刘一曼、鹏宇编著《中国铜镜图典(修订本)》,上海古籍出版社,2020年,382页。

[33] 南阳市文物考古研究所编著《南阳出土铜镜》,文物出版社,2010年,第81页。

[35] 中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理编《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

[36] 蒋廷瑜、王伟昭:《黄泥岗1号墓和“徐闻令印”考》,吴传钧主编《海上丝绸之路研究——中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集》,科学出版社,2006年,214-216页,彩版照片16。

[37] 河北省文化局文物工作队:《河北定县北庄汉墓发掘报告》,《考古学报》1964年2期。

[38] 山东省青州市博物馆:《山东青州市马家冢子东汉墓的清理》,《考古》2007年第6期。

[39] 定县博物馆:《河北定县43号汉墓发掘简报》,《文物》1973年第11期。

[40] 《汉书》卷九四《匈奴传(下)》,中华书局,1962年,第2826-3829页。

[41] 同[16],2940-2942页。

[42] 赵云田主编《北疆通史》,中州古籍出版社,2003年,第55页。

[43] 同[6]。外贝加尔地区的伊沃尔加墓地也做了整体性发掘,但是该墓地所有墓葬均无墓上标识,是匈奴墓地中的特例,与大多数匈奴墓地没有可比性,因此本文只分析另一处做整体性发掘的德列斯图依墓地。

[44] 同[1],159、162页。该书159页反映高Ⅱ M10在墓地中相对位置的发掘前远景航拍照片上可见墓上几乎与周围地面没有差别;162页的高Ⅱ M10发掘前地表状况的航拍照片可见沿墓圹和墓道围砌的石圹规模很小,有的部分已经埋在表土以下。