年轻人想策展,馆长们怎么说?

Preface

在算法支配注意力、流量重构文化消费的时代,美术馆的生存正面临全新挑战。6月22日,深圳木星美术馆结束六年运营黯然闭馆;六天后,青岛西海美术馆宣布将运营至6月底,两家机构的相继退场不仅引发了行业的思考,也在互联网上一石激起千层浪。当文化消费被简化为“打卡”数据,当代美术馆必须重新定位自身价值——它既不能沦为流量的附庸,也不能蜷缩在学术的象牙塔中,那么,美术馆如何既守护学术深度又回应公众期待?依托展览机制生存的策展人们如何超越展览制作,成为连接艺术与社会、传统与未来的“转译者”?

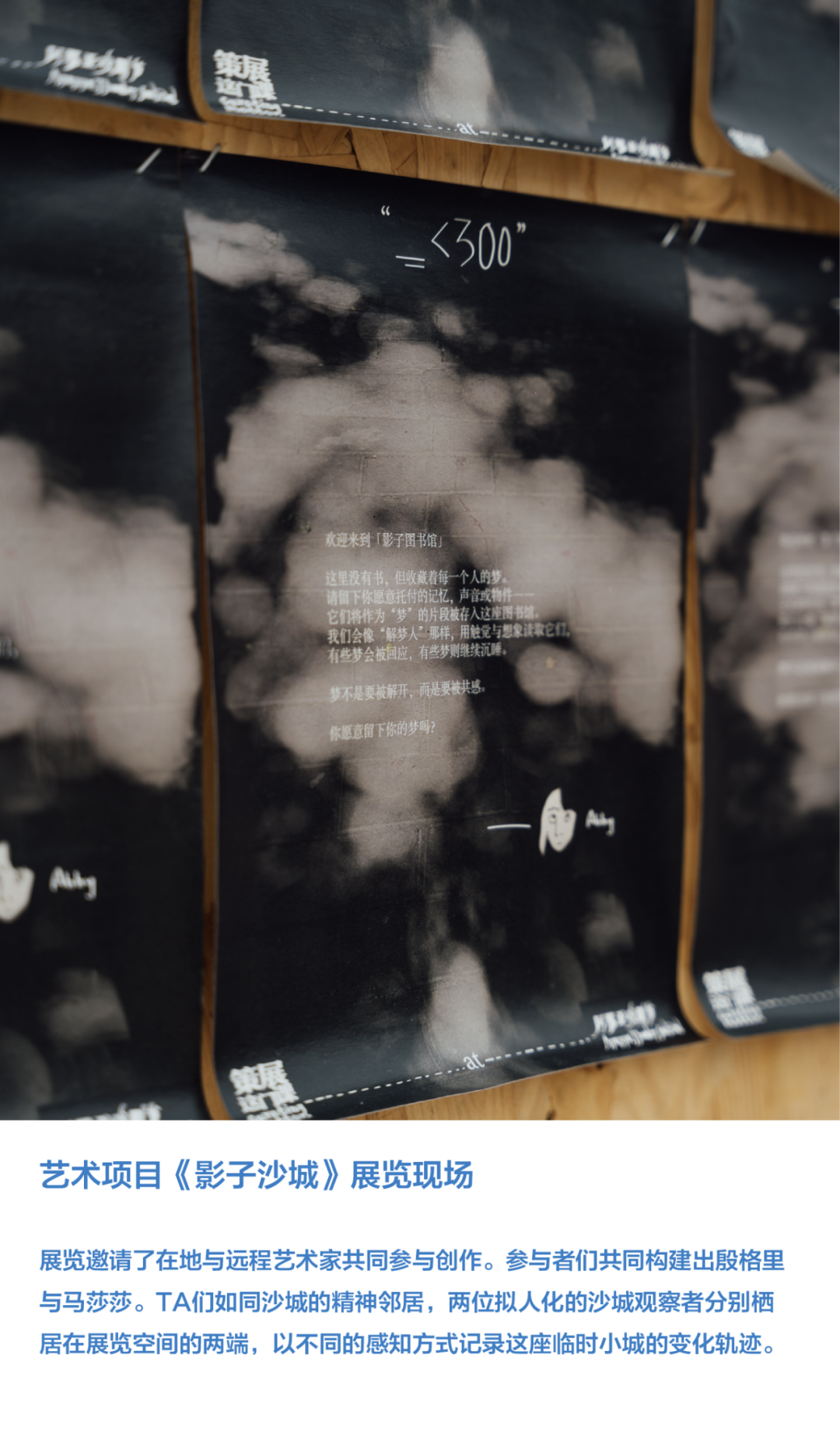

*“候鸟未来策展人计划”,馆长在沙城与策展人参观、交流作品。

今年,作为诞生自2021年的“候鸟300”项目的全新版块,“候鸟未来策展人计划”的启动,恰似对这个命题的集体回应——美术馆/博物馆、艺术高校与阿那亚戏剧节的联动,构建起一个“学术实验室+实践共同体”,八组入围策展人联结“候鸟300”的艺术家们,在沙地落地自己的展览提案。

“候鸟未来策展人计划”

展览期间,十位美术馆、博物馆馆长齐聚北戴河阿那亚,参与由导演、策展人刘畅,联合吴洪亮、卢杰、凯伦·史密斯、李振华共同发起,在刘畑等同仁推动的“馆长峰会”,并在后续对八组入围方案的观察与讨论中,评选出ENACTMENT的“一个单位的漂移”和刘承臻的“老鼠社会,或一种乌托邦”作为最终获奖的方案。两组获奖方案均从历史文本(如度量单位的演变、卡夫卡的小说)出发,试图解构既有的权威概念(“单位”或“艺术家”),强调连接性与集体生成,并通过策展实践激发观众和创作者的共同参与,以此回应艺术如何既保持批判性又能与社会深度互动的问题。

a.

b.

c.

d.

e.

a.《老鼠社会,或一种乌托邦》展览现场。

b.《老鼠社会,或一种乌托邦》展览现场。

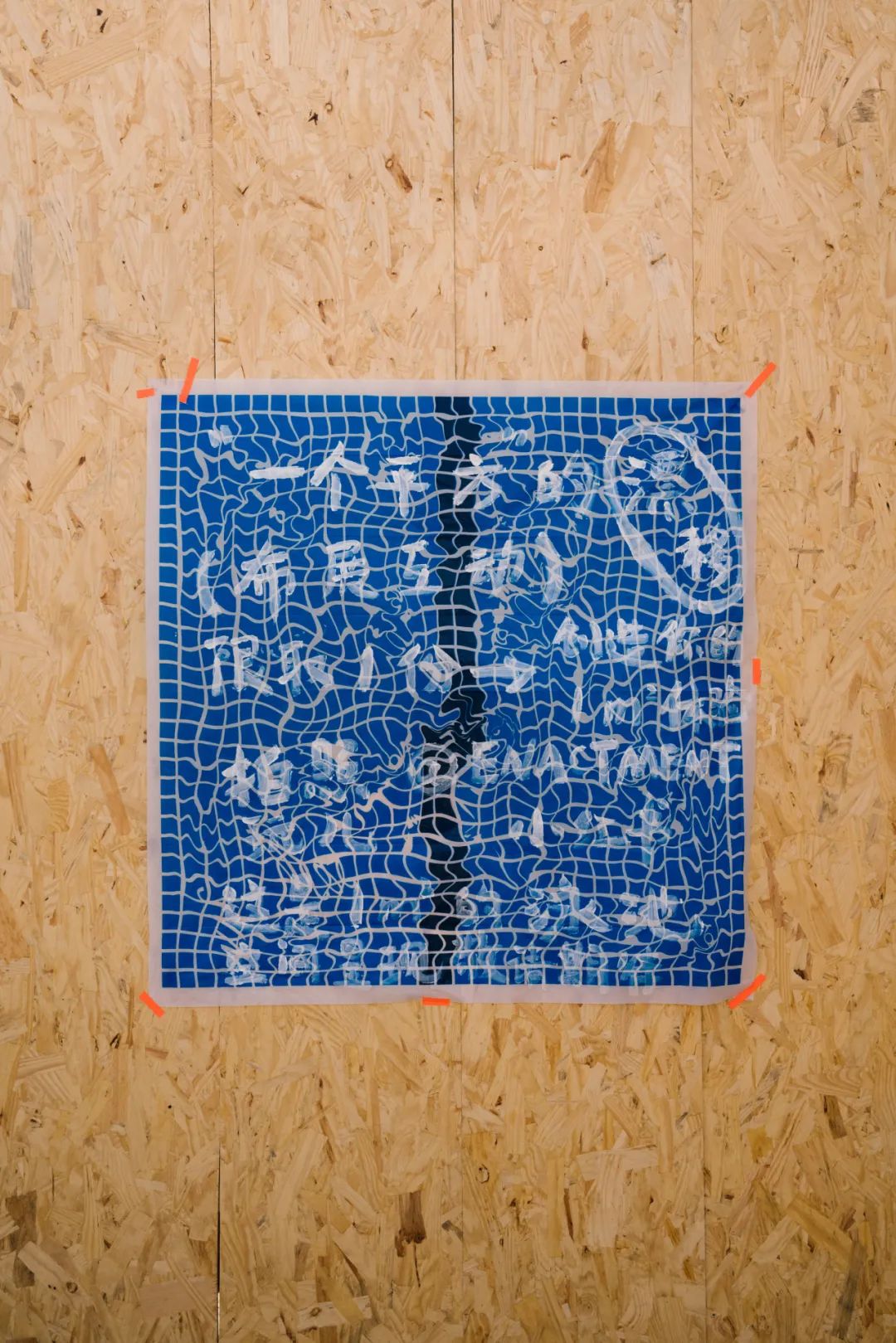

c.《一个单位的漂移》布展现场。

d.《一个单位的漂移》装置作品之一,张一《诗社》。

e.《一个单位的漂移》装置衍生品,金亚楠《一平米泳池》便携版。

这场馆长对话产生的能量远超个体经验的总和——它们正在构建一个动态的行业知识图谱,而“候鸟未来策展人计划”正是这个图谱的第一个实体结晶。

策展人刘畅的这一创意得到了各方的积极响应。“馆长峰会”见证了博物馆、美术馆人如何以“破壁者”的姿态,在多重边界上展开创造性工作:打破美术馆与社区的物理边界,打破策展与研究的学术边界,打破国有与民营的体制边界,最终指向一个更开放、更互联的艺术生态。李振华进一步抛出问题:想象力和可能性,在有限的时间、空间和金钱范围,如何能印证未来之可能?如何发心,如何工作,如何展现愿景及其集合。“未来策展人计划”始于候鸟300,其多样融合的态势,务实有效的工作,是否能赢得更多机构和人的支持?或许正如北京画院吴洪亮所言:真正的行业振兴,不在于某个权威机构,而在于培育无数个具有“荷尔蒙能量”的节点——而“候鸟未来策展人计划”与它的参与者们,正在成为这样的能量源。

*馆长峰会讨论现场。

对话的背后,是一种对当代艺术未来可能性的追问:如果艺术不再被固定的形式、空间或行业规则所束缚,它会如何生长?或许,答案就藏在这些不断变化、不断连接的“候鸟”之中。

中央美术学院美术馆是一座具有百年收藏历史的国家重点美术馆。去年我们系统梳理了从战国到20世纪的中国美术史馆藏,首次完整呈现了许多珍贵的古代陶瓷、书画等文物。

作为学院美术馆,我们始终秉持“教学相长”的理念,长期关注专业艺术院校的教学研究,特别是持续举办10年的毕业季展览。这不仅是学生成果的完整呈现,更是连接年轻艺术家与社会的重要平台。另外通过三个维度深化这个方面:一是系统化的毕业季展示体系,从早期分散的院系展览到目前全校毕业生集中在美术馆的整体呈现,包括之前举办过的全国优秀毕业生“千里之行”展;二是可延伸“后毕业季”概念,通过策展人、艺术机构、学校社会合作,帮助毕业生完成从校园到社会的过渡;三是帮助院系学术呈现,近年陆续推出的雕塑系、中国画、版画等专题展,人文学院梳理珍贵史料,呈现的类似第一届全国美展的文献研究展。

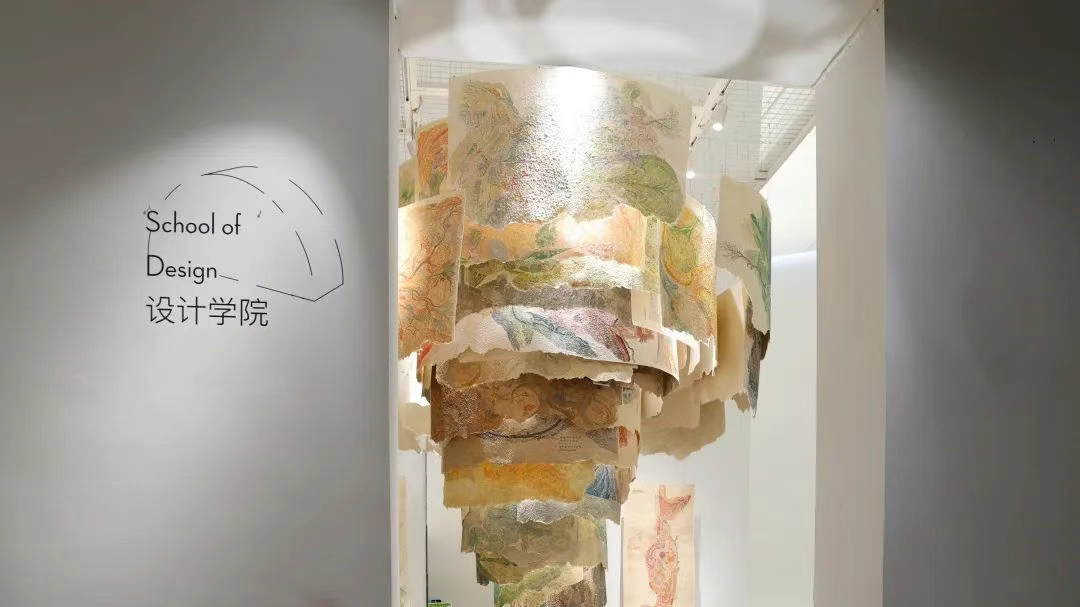

*2025年于中央美术学院美术馆开展的毕业展。

作为苏州博物馆的从业者,我深刻体会到国内外文博体系在机构定位和运营理念上的显著差异。在国外,美术馆、博物馆和非物质文化遗产保护工作往往是一体化运作的,形成了一个完整的文化生态系统。然而在国内,由于历史形成的行政管理分离,这些本应紧密关联的机构被划分到不同主管部门,导致美术馆思维与博物馆思维形成了明显的区隔。

苏州博物馆在中国博物馆界可以说是一个特立独行的存在。虽然我们建馆历史可以追溯到1960年,但真正让苏博声名鹊起的,是2006年由建筑大师贝聿铭先生设计的新馆开放。贝聿铭先生为中国的博物馆事业带来了三个革命性的理念突破,这些理念至今仍在深刻影响着中国博物馆的发展方向。

首要的颠覆性理念是重新定义了博物馆建筑的价值。贝聿铭先生让我们认识到,博物馆建筑本身就是馆内最重要的“第一件展品”。这种将建筑本身纳入展陈体系的全新认知,彻底改变了中国传统博物馆对建筑功能的单一理解。其次,他打破了传统博物馆“黑盒子”式的封闭空间概念,通过精心设计的光线引入,让自然光成为展陈空间的重要组成部分,创造出富有生命力的观展体验。

最具突破性的是第三个理念:博物馆完全可以成为连接古今的艺术平台。在苏州博物馆有限的展示空间中,贝聿铭先生特意设计了一个现当代艺术展厅。这个看似简单的安排,实则蕴含着深刻的策展哲学——让观众在欣赏古代艺术珍品后,能够立即接触到现当代艺术创作,直观感受艺术发展的历史脉络和传承关系。这种古今对话的展陈方式,打破了传统博物馆只关注历史文物的局限,为中国的博物馆开辟了新的可能性。

*苏州博物馆。

作为中国大运河博物馆的负责人,我想分享我们这座年轻博物馆的创新实践与未来构想。这座为服务国家大运河国家文化公园战略而建的博物馆,自2021年开放以来已接待近1400万观众,成为扬州文旅新地标。虽然建馆时从零藏品、零人员起步,但我们通过创新策展理念实现了跨越式发展。

我们的核心特色在于“体验型博物馆”定位。14个展厅中设有多个数字艺术空间,如“运河上的舟楫”数字展、“河之恋”数字艺术展等,通过多媒体技术活化传统运河文化。这种创新模式非常受到年轻观众欢迎,使我们在微博、小红书等平台打卡量排名全国前列,也多次蝉联近几年全国专题博物馆热门榜首位。特别值得一提的是,虽然选址距离扬州城市中心较远,但我们却成功带动了片区发展,并将游客在扬停留时间延长4小时,为城市文旅经济作出显著贡献。

最具突破性的是大运塔艺术项目。这座99米高的新唐风钢结构塔原本并非展览空间,在观众强烈要求下,我们邀请9位当代艺术家量身创作装置作品,将这座塔打造成了传统与当代相结合的文化地标。这个项目既面临建筑本身的挑战,如必须保持玻璃幕墙的通透性,也遭遇部分观众对当代艺术的“陌生感”。这个案例让我们深刻认识到,作为大型博物馆,我们肩负着培养公众现当代艺术鉴赏力的责任。

*大运塔艺术项目展览现场。

敦煌当代美术馆是2024年11月在上海杨浦区长阳创谷正式开馆,我们是一个年轻的美术馆,但“敦煌”这两个字承载的是上千年的文化积淀。美术馆是由两家国企和一家民营机构联合成立的具有国资背景的民营美术馆。筹备敦煌当代美术馆的契机源于2022年这个特殊时期,敦煌文旅集团思考如何让敦煌文化“走出来”“活化”,上海杨浦科创集团期待落地一个艺术机构落地,更多更好服务在地社群生态。在这个机缘下,历经3年我们共同联合开办了敦煌当代美术馆在上海杨浦。

作为一个年轻的美术馆,“敦煌当代”的团队一直有讨论美术馆的定位与可持续发展路径,我们期望能在“古今时空对话”的视角去展开展览规划、学术活动、公共教育等,并且打破空间、时间、地理的概念,作为桥梁窗口深度链接河西走廊与上海的内容合作,呼吁更多的艺术家、公众以及社会各界参与了解丝绸之路的文化行动中。

我们发起了敦煌国际艺术驻地项目,鼓励青年艺术家到敦煌去,生活与创作,从2022年艺术家郑靖“牧光计划”、2024年《境象敦煌》展览中艺术家曹澍、杨振中的两次驻地、2025年《登临出世界》中张翀、侯雨岑、张佳晶的艺术与空间作品。在数字创新领域,今年我们突破性地与汉仪字库合作“敦煌字库”项目,将流失海外的三件敦煌经卷字体AI数字化,并开发成三种字体库,即将在线上平台开放下载。

在公共教育方面,美术馆推出了每月一场的大师讲堂,系列敦煌美学工作坊。同时也开放了“志愿者”“小小讲解员”通道,让我特别感动的是银发志愿者群体,大家将这里当成了重要的知识分享空间,现在我们已有5个300人的志愿者社群。虽然我们是个年轻的小美术馆,但通过每一位参与者的努力,希望成为上海城市文化中不可或缺的一份子,影响更多年轻人对历史经典的热爱。

*敦煌当代美术馆展览现场。

四川美术学院美术馆实质是一个美术馆群落,由重庆当代美术馆、四川美院美术馆、罗中立美术馆、四川美院名师博物馆组成,平均每年有40-50个展览,接待350万观众。我们美术馆属于高校美术馆,所以,首要任务是服务学院“双一流”的建设,同时,承接国家重大展览项目,独立策划国际邀请展与其它专题研究展。2025年社会关注到最高的是“开放的六月——毕业展”,展期一个半月,接待了近100万观众。今天,对于一个学院、对于一个区域、对于一座城市,美术馆都具有不可替代的作用,因为除了美术馆自身的学术生产,它还承担了公共美育的作用,甚至还可以提供一种艺术与生活紧密结合的生活方式。

在川美美术馆的展览结构中,尤为突出的是,我们打造了几个青年艺术的展览品牌,形成了一个青年艺术培养的矩阵。比如,“罗中立奖学金”已有30多年历史,今年是2005年重启的20周年,年末我们与芒果美术馆合作,会策划一个20周年的邀请展;第二个是“明天雕塑奖”,是四川美院与五粮液合作,聚焦前沿雕塑、公共艺术及科技艺术,已成为国内雕塑界具有代表性的青年艺术奖项。第三个是“四川美院青年艺术家驻留计划”,在过去的十多年里,资助和培养了二百多位青年艺术家;再有就是川美美术馆发起的“青年策展人计划”,每年两期,为年轻的策展人提供10万元的展览经费,空间由美术馆提供。这个项目主要是在校的本科和研究生来申请。当众多的美术馆和艺术机构都原意为青年艺术家和策展人搭建学术平台,那么,当代艺术领域就会源源不断的涌现新人,使其充满活力。

*四川美术学院美术馆展览现场

2017年开馆时,我们这座由奥地利蓝天组设计的建筑就像一颗坠落在深圳中心区的“陨石”——9.1万平米的巨大空间里,藏着亚洲最大的箱式展厅(4800平米,15米层高),却只有28人的核心团队。这种“企业化管理的事业单位”机制,让我们既像公立机构又像创业公司。

运营上我们更像“艺术综合体”。零藏品起家的我们,直到今年才推出首个馆藏展,但早在2021年就首创了“光美术馆”——用9台激光投影将928平米建筑外墙变成新媒体画布,累计收藏100多件青年艺术家数字作品。与迪奥合作时,我们坚持在其全球统一LOGO旁加入中文“深圳”二字,这成为奢侈品牌首次在视觉系统中突显中国城市名。而法拉利在我们馆做活动时,团队花两周将外墙灯光调校成“法拉利红”,最终促成三天售出52辆的销售奇迹。

每年150-200万观众中,付费转化率仍有提升空间,但我们通过大数据分析精准优化——每位参展艺术家都会收到观众画像报告,了解普通公众的真实反馈。四年来,我们自媒体年曝光量稳定在1.5亿次,99%的投诉解决满意度让我们保持前行勇气。

*深圳当代艺术与城市规划馆展览现场。

因为今年三月刚接任今日美术馆执行馆长职位,在多个工作头绪中,首要任务是在民营美术馆接受发展挑战的背景下,思考如何构建起民营美术馆的可持续的文化价值体系,寻求更长远的发展。

今日美术馆从2020年后,一直专注于当代艺术、科技艺术、设计艺术三个方向,并重视与公众、社区的联系。尤其今年,美术馆工作将围绕四个关键词:展览(知识生产)、教育活动(互补互鉴)、数字化(未来演进能力)、艺术家扶持(创作生态营建)。同时,重视社区文化影响力的建设,加强院校合作与国际合作,引导行业峰会和专业对话。

内容体系上,美术馆从当代艺术拓展到艺术科技和艺术设计,衍生出多个品牌项目,并探索与商业品牌的合作,寻求可持续的营收模式。公共教育项目涵盖多个板块,注重艺术疗愈,发挥美术馆作为美育场所的社会调节功能。

建馆之初,今日美术馆就确立了国际美术馆的定位,面对区域特色化建设的趋势,我们也更注重于聚焦本地社区及周边形成的文化半径,探索美术馆作为美育调节器的社会价值。构建展览与公共教育相结合的内容综合体,打造特色化美育教育中心;都成为今年的重点工作。

*今日美术馆展览场景。

成都作为博物馆之城,拥有上百家文博机构。我们从诞生之初就确立了“非对称竞争”策略:A馆聚焦历史文脉,与安徽博物院合作黄宾虹展、联合吴洪亮团队策划齐白石黄永玉回顾展;B馆则成为科技艺术试验场,连续三年为川美和电子科大举办新媒体毕业展。这种“时空对望”的策展逻辑,让我们既规避了与老牌机构的直接竞争,又形成了独特的学术辨识度。

开馆初期,“美术馆该不该做网红”的争议不绝于耳。我们的回答是:在成都这座年轻人口占比70%的城市,没有流量就没有话语权;作为一个公共文化服务机构,你首先得是个“网红”,你才是合格的、称职的。成都市美术馆开馆三年以来,大概达到了500万人次的观众量。最近,我们馆做了第一次收费展的早鸟票预售,对于预售的结果,我们本来是忐忑的,然而,开票的第一个小时就卖了大概1000张票,远超我们预期,这样的结果也得益于微信公众平台170多万的粉丝量。

*成都市美术馆“世界经典艺术”系列展览《光的诗——乔治·莫兰迪艺术展》。

武汉美术馆于2008年在汉口“金城银行”这座百年建筑里重启,以现当代美术馆的定位展开展览策划、作品收藏、学术研究、公教推广、专业交流等工作,2015年获评国家重点美术馆。建馆以来我们持续策划和推动品牌展览的深化和青年人才培养,将大师系列展、水墨文章、繁星计划-青年艺术家研究展等有计划实施;其中大师展共推出十余位二十世纪中国画重要代表的个展,如齐白石、蒋兆和、傅抱石、石鲁等,水墨文章和繁星计划已经进行到第九回。2022年琴台馆的加入,让两馆总面积增加到了5.5万平方米,武汉美术馆进入到一个新的时代,以“武汉双年展”这种大型国际当代艺术展为主线,两年为一个周期,进行展览计划和各项工作的分配,在办馆方向和展览策划上确立了回望经典与看向未来并行,整合30余人的团队,展开城市美育公共职能的完善和更新。这种双轨策略既回应了武汉作为近现代美术重镇的历史地位,又契合了中部地区对当代艺术的渴求。

上半年,2024武汉双年展延续到五月底收官,本届在试行特展收费的前提下,线下共有22万参观量,较上届免费开放有较大的收缩,但数据背后是观展体验的显著提升——损坏展品的行为归零,青年观众占比显著提高等。 双年展期间,我们除了按计划进行公共教育、学术讲座之外,更多的是接待来自国际国内的访问,在交流中互相就“双年展”和美术馆现状等大家都关切的话题展开坦诚的交换,共同探讨双年展的中国之路。显然,这样广泛的对话提示我们:中部城市的双年展不必复制北上广的路径,而应立足长江流域的文化基因,形成独有的城市文化品牌。

下半年我们的工作已经全面展开,包括自主策划的水墨文章项目的研究展、第九届繁星计划艺术家研究展,和兄弟美术馆之间的交流展,如岭南画派展,新中国设计展等。到年末还会和湖北美术学院共同策划推出“学院105周年校庆特展”,这个展览不仅仅是校史的线性梳理,更关键的是要通过学术框架对本地美术生态的发展脉络进行系统性呈现。事实上我们下半年的展览活动连接起了中央美术学院、广州美术学院和湖北美术学院,希望用这些具有很高学术价值的展览,呈现高等美术教育在国家发展中所起到的重要历史和现实作用。武汉坐拥近90所高校的学术资源,这既是我们的优势,也是我们需要突破的命题:既要深耕武汉这座“大学之城”的智力资源,又要保持对普通市民的文化温度。还有一个特别的工作,我们团队已经开始谋划下一届武汉双年展。

*2022武汉双年展展览现场。

20年前在北京画院美术馆这方“螺蛳壳”启动时,我就意识到物理空间的局限必须用策展理念来突破。感谢在座各位馆长及多方支持,让我们得以将齐白石研究与展览带到全国,把传统艺术对话引入世界。在北京城市副中心正在筹建一个大型的综合性艺术博物馆。这个正在推进中的项目,将打破诸多的界限,这不仅是空间扩容,更是对艺术与知识生产关系的重新定义。

全国的美术馆体系曾有过高速发展的时期。记得2000年代初的美术馆专业委员会年会,近两百位馆长和从业者激烈讨论的场景至今难忘。后来,我们在美协策展委员会的努力,以体制内外策展人为中心,推出了“策展在中国”及“策展与未来”项目,某种程度上是想延续这种行业对话,但始终未能完全复现当年的盛况。今天在候鸟300的契机下重聚,我突然意识到:培育更多像阿那亚这样具有“荷尔蒙能量”的青年策展力量的重要平台,那种久违的行业共鸣又回来了。

*北京画院展览场景。

中国美术学院当代艺术与社会思想研究所是一个教学单位,名字有点奇怪——“当代艺术与社会思想”——其实这两个东西承载了我们对于策展的理解,即“当代艺术即社会思想”的核心理念。作为纯粹的硕博培养单位,我们与在座美术馆体系形成鲜明互补——我们面积很小,人也很少;当各馆关注艺术呈现时,我们专注于人才的培育;与此同时,我们通过刚出版的“行动之书”四卷本等成果持续扩散学术辐射。

在建院之初,我们明确了一个国际化的研究方向,并将这里的“国际”限定在亚洲内部。2003年启动的“亚洲时间”项目奠定了我们的学术基因。行走泰国、日本、伊斯兰国家等双重历法地区的经验,揭示了亚洲现代性中本土传统与西方体系的碰撞,这种亚际视角后来发展为覆盖冲绳、首尔、台北等地的学术网络。

研究所的另一关注点在于“历史”,提倡把可能性归还给历史。我们75周年校庆项目即围绕着“85”展开,我们挑战了艺术史叙事的固化模式。通过挖掘被85新潮叙事遮蔽的85位浙美人物,将艺术史从线性河流拓展为“当代性汪洋”——所有历史元素都可能在某刻浮出水面成为当代。

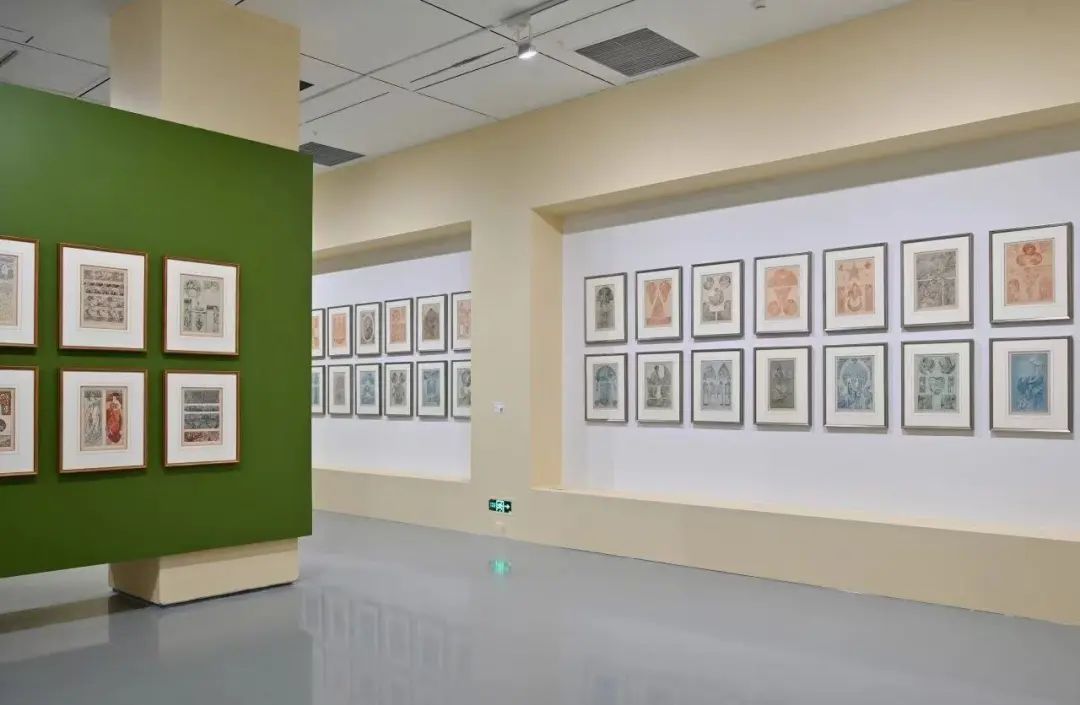

*中国美术学院当代艺术与社会思想研究所展览现场。

在全球化与在地化双重浪潮的冲击下,中国的博物馆、美术馆行业正经历着前所未有的范式转变。馆长峰会中,十位馆长分享这些看似分散的实践,实则勾勒出一幅中国艺术机构突破体制窠臼、重构文化价值的图景。在这个充满张力的转型期,挑战与机遇如同硬币的两面,共同塑造着全国美术馆的未来形态。

*《人民公园》展览现场。

*《田野厨房》展览现场。

首先,美术馆体系正经历着深刻的体制创新。苏州博物馆馆长谢晓婷揭示的行政管理藩篱,折射出传统文博系统的结构性困境。这种条块分割的体制遗产,正在被新一代美术馆人的实践所解构:今日美术馆的民营模式、敦煌当代美术馆的混合所有制(国企+民营)、深圳“两馆”的“企业化管理的事业单位”模式、成都美术馆的“非对称竞争”策略,都在尝试突破体制与市场之间的虚假对立。颜为昕团队(深圳“两馆”)以28人运营9万平米空间的创业式实践,何桂彦团队(四川美术学院美术馆)以25人操盘三大美术馆的极限运营。这些案例共同证明:美术馆的活力不在于资源总量,而在于资源配置的创造性。这种体制灵活性恰恰是国有大型美术馆难以复制的优势,形成了中国艺术生态中独特的“鲶鱼效应”。

*馆长峰会参与人员合影。

*馆长与策展人的见面会。

贝聿铭为苏州博物馆注入的三大理念——建筑作为“第一展品”、自然光作为展陈元素、古今对话的策展哲学,也在新一代美术馆中得到创造性发展。扬州中国大运河博物馆将99米高的玻璃塔转化为当代艺术装置空间,深圳“两馆”将建筑外墙变为数字艺术画布,这些实践都超越了传统的美术馆“白盒子”模式,创造出更具渗透性的文化界面。基本每位馆长在分享时都提到了美术馆正在实践中的技术化尝试,然而,数字技术在带来观众增量(扬州大运河博物馆1400万参观量)的同时,似乎也制造了新的文化鸿沟。观众不禁发问:当流量成为衡量标准,美术馆如何守护学术深度?敦煌当代美术馆的解决方案颇具启示——将数字项目(如敦煌写经字体库)建立在扎实的学术研究基础上,使技术成为文化传承的载体而非目的。这种“技术谦卑”的态度,或将成为全国美术馆应对数字狂潮的重要锚点。

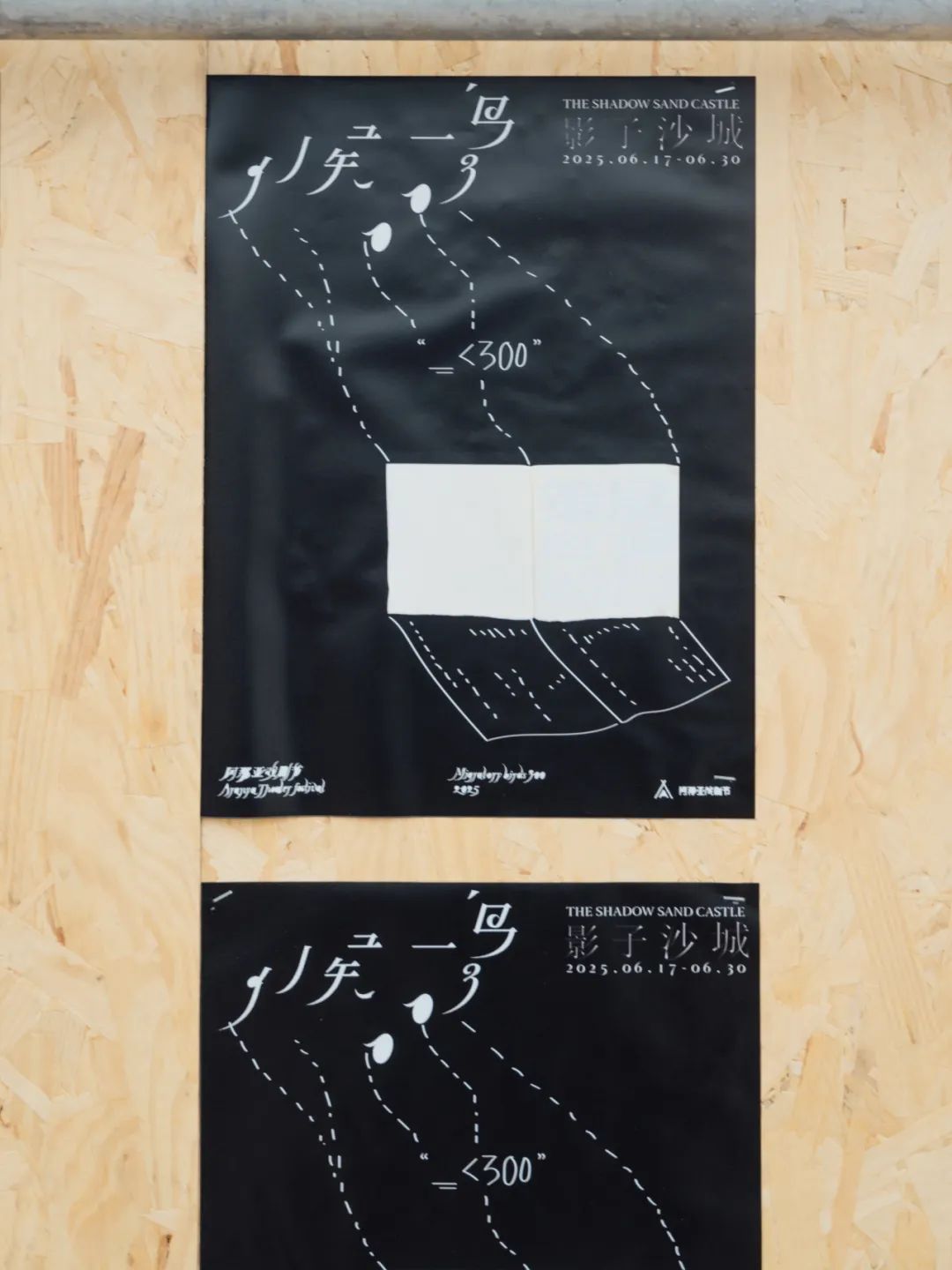

*《影子沙城》展览现场。

站在文明对话的十字路口,全国美术馆面临的另一命题也已清晰:如何在守护文化根性的同时保持向世界开放的姿态?武汉双年展的“江城实验室”、中央美院美术馆的“后毕业季”概念,都展现出美术馆体系正在形成的独特方法论:将全球艺术话语转化为地方文化叙事,证明在地性不是封闭的地方主义,而是全球与本土的创造性对话。

“候鸟未来策展人计划”布展现场。

在行政体系调整与市场力量冲击下,如何重建专业共同体?候鸟300的民间平台、阿那亚的文化实验,暗示着未来行业网络可能更趋向于节点式、自组织的生态模式。这种去中心化的连接方式,既保持了机构的独立性,又能形成思想碰撞的“星丛效应”,或将成为全国博物馆、美术馆生态演化的下一个临界点。