东北抗联文物保护利用的探索实践

抗战文物凝结着中华民族的光荣历史,展现了抗日战争时期中国人民英勇奋斗的壮丽篇章,是激发爱国热情、振奋民族精神的实物载体,是中国共产党团结带领中国人民不忘初心、砥砺前行的力量源泉。近年来,东北烈士纪念馆将数字技术优势和馆藏革命文物有机结合,开展了有益探索实践,形成以高端化、智能化、绿色化为发展方向,以“科技+革命文物”为保护利用的新模式。

一、实地探访、全面记录,让抗联遗址激扬“红色新声”

结合实施全国革命文物集中连片保护规划工作,2019年黑龙江省文物管理局委托东北烈士纪念馆根据革命文物保护利用工作实际,成立普查工作小组,开展抗联遗址普查工作。经过两年努力,截至2021年底,全省13市(地)、67个县(市)、54个市辖区基本完成普查任务。

据不完全统计,黑龙江省现存东北抗联遗址遗迹351处,县级以上文物保护单位133处。位于哈尔滨市木兰县的鸡冠山是集密营、军事基地、后方基地于一体的多功能综合军事设施。东北抗日联军鸡冠山密营遗址群2015年被发现后,对其进行为期8年的踏查和调查,目前发现11处、337个密营及军事设施遗址、700余个遗址遗迹。遗址核心面积500~1000平方公里,密营分布面积3000多平方公里。

2024年,对其中的簸箕掌遗址进行考古发掘,结合相关遗迹出土遗物,初步判定该遗址属于东北抗联文化遗存。一是遗址内有发生大规模战斗的实物证据。发现大量弹壳、弹头等作战类遗物,分布十分密集且种类多样,有50余种不同型号的子弹;遗址外围发现有日本三八式步枪6.5毫米子弹集中区域和日本联队级以上部队配备的炮弹,实物证明当年抗联部队战士在这里进行英勇反击。二是房址、壕沟、掩体等设施经过科学仔细的规划和设计。遗址内各房屋、掩体、散兵坑的位置十分考究,各建筑之间均有壕沟和道路相连,设计和建设体现出建造者较高的军事素养,符合赵尚志将军接受过军事教育的史实。经过发掘的七房址均发现有倒塌的碳化木头堆积,战壕内见大量被损毁的瓷器、陶器等生活用具,说明当时日军袭击簸箕掌后对其进行了烧毁和破坏。三是实物反映抗联部队在此驻扎的时间和规模。遗址的房屋建造颇具规模,既有面积较大的火炕、与其配套的取暖措施、灶址等,还有专门规划设计的排水系统;同时,在房址中还发现大量碳化粮食,初步认定有小米、黄豆、玉米、高粱、大米五种,可见当时抗联队伍在此驻扎的时间之长,规模之大。四是实物复原抗联部队当时战斗、生活与生产场景。通过发掘基本厘清遗址内房屋建造形制和布局,明确了遗址内壕沟的功能性质。发掘清理的七座房屋形制较为简单,均为半地穴式木刻楞结构,房址分布具有一定规律性,各房之间均有壕沟相连,且与周围的掩体、壕沟等共同筑成防御系统。遗址内壕沟具有三种功能,可作为战壕进行防御作战,也可作为交通壕进行运输,还可作为排水壕保护房屋抵御山洪,遗址内壕壕相连,布局清晰。发掘出土遗物十分丰富,种类多样,数量众多。既有弹壳、弹头、弹夹等作战防御类遗物,还有斧头、镰刀等生产工具,马掌钉、马嚼子等马具,以及瓷碟、瓷杯、陶盆、罐头盒等生活用器,各类遗物的分布具有一定规律。

二、精准采集、精细呈现,让革命文物彰显“科技范”

革命文物保护利用是一项系统工程,需要统筹做好抢救性保护和预防性保护、本体保护和周边保护、单点保护和集群保护。东北烈士纪念馆组织实施红色遗产、名人故居抢救性保护与展示工程,馆区主要革命旧址和红色遗址得到有效保护修复。通过科技赋能加大对预防性和数字化保护项目的支持,实现对革命文物的智慧监测、智能防护、主动保护,降低文物损毁风险。

(一)实现从抢救性保护向预防性保护转变

为有序推进馆藏珍贵可移动文物数字化保护分期分批实施,通过评估馆藏革命文物分布情况和保存现状,甄选700件馆藏文物进行数字化扫描,其中实物文物600件、纸质文物100件。这些文物有1933年杨靖宇在哈尔滨做地下工作时用过的褥子、1936年韩勇义帮助赵一曼从医院逃走时用的皮箱、1955年团中央授予的北京市青年志愿垦荒队队旗、1959年大庆油田第一口喷油井的喷油嘴等,既反映东北军民联合抵抗外敌侵略、争取民族解放的艰苦斗争,又展示了社会主义建设初期龙江人民的创业历程,承载着催人奋进的东北抗联精神、大庆精神(铁人精神)、北大荒精神。

在文物数字化采集过程中,采用先进的三维数据与高清数字图像采集技术,完整、全面、准确地记录文物的几何信息和纹理信息,构建实物文物的高精度三维模型。对于棉麻纤维、丝织类等文物,运用大型全自动丝绸古籍字画扫描设备进行系统文物数据采集。针对纸质文物,采用高清数字扫描设备进行逐帧扫描,最大程度还原文物色彩及保留原始细节,构建纸质文物高保真数字图像,形成多形态文物数字档案,保存至现有馆藏数据库中,有效实现数字文物可在线查看与管理。基于此,对可移动文物模型进行简化处理,通过虚拟文物互动展示软件将展陈方式从“静态被动”转变为“主动交互”,将蕴含在革命文物中的革命精神生动呈现,真正让馆藏革命文物活起来。

(二)融媒体创新传播与智慧转化

近年来,东北烈士纪念馆推出多部红色展播精品,其中庆祝中国共产党成立100周年专题片《百宝耀征程》遴选100件(套)革命文物。从早期党在黑龙江地区的革命活动到党领导下艰苦卓绝的14年抗日战争;从作为支援全国解放的大后方到东北解放战场上可歌可泣的英雄事迹;从开天辟地在亘古荒原上建成了中华大粮仓到大庆石油会战建成世界级大油田,一举摘掉了我国长期以来被冠以的“贫油”帽子;百件珍贵文物,百个经典故事,讲述中国共产党在黑龙江的发展历程,展现了一代代共产党人的风骨气节和初心使命。其短视频在中央和地方多家媒体平台上线,引发广大网友热切关注。从面向Z世代群体,重构文物视听微叙事语态出发,以“小切口”体现“大精神”,深度挖掘文物背后聚合的英雄事迹、集体记忆和家国情感的故事IP,精心钩织面向Z世代群体的“亲民”与“贴近”语态,实现融媒宣传作品“飞入寻常百姓家”。

三、线下互动、线上体验,掀起红色文化传播新浪潮

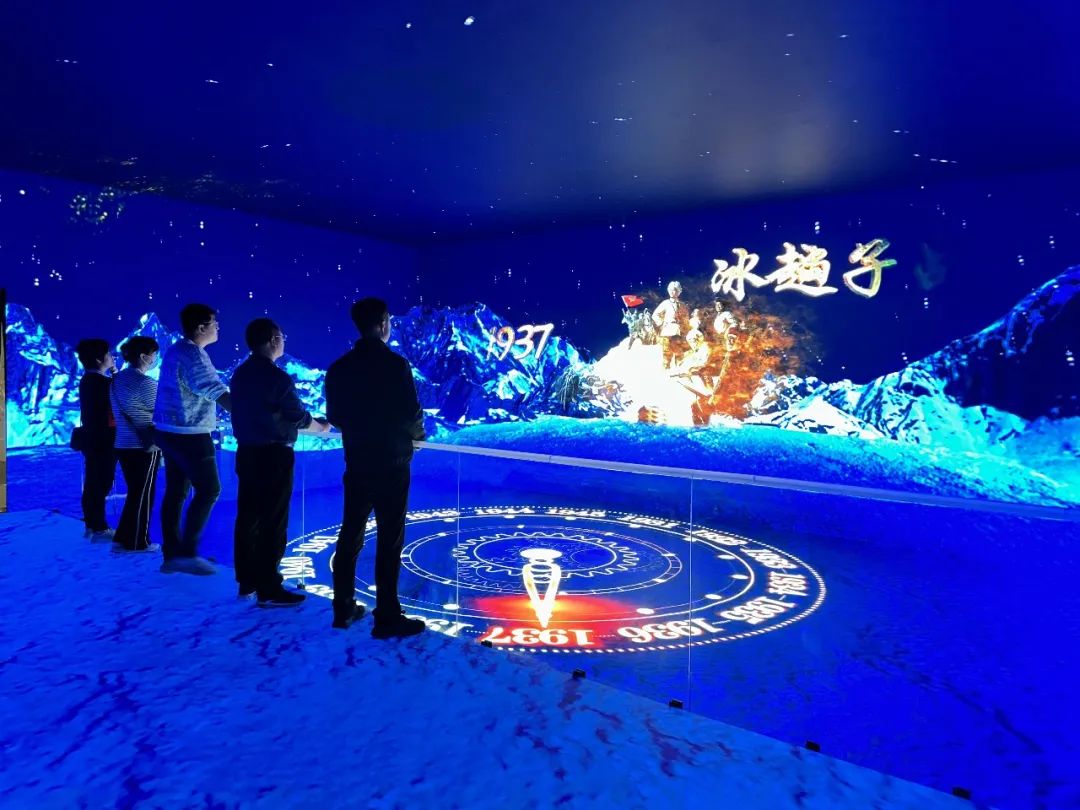

观众参观沉浸式体验展厅

围绕“让文物活起来”,更好体现文物历史价值、科技价值、艺术价值、社会价值,东北烈士纪念馆依托馆藏资源,创新科技展陈手段,拓展革命文物展示利用、宣传教育路径方式。

(一)深耕东北抗联密营研学,在“生死场”体味“荒野抗敌”

东北抗联14年苦斗与红军二万五千里长征、南方三年游击战,同被誉为中国革命的“三大艰苦”。1936年以后,为了坚持抗日游击战争,抗联各军依托山区密林,相继建立起一批后方密营,作为军队休整、训练、屯粮等的后方基地,设置有党和军队领导机关、交通站、兵营、被服厂、后方医院、军械修理所(兵工厂)、军校(干部培训班)、粮食和物品仓库等。

在抗联密营展区,青少年身着抗联军服,仿若置身于艰苦抗战年代,通过云端展播抗联故事,线下走入“第二课堂”,做到“行前思、行中学、行后悟”真切了解那段艰苦卓绝的抗战史。在“传唱经典,争做红色先锋”研学课上,通过合唱《露营之歌》等经典抗联歌曲,追忆抗联指战员在不同季节经历的艰苦生活,体会战士们的坚定信念、民族大义和英雄气概。在黑龙江开展冬季冰雪旅游“百日行动”期间,来自四川成都、江苏南京、陕西西安以及我国港澳台等地的研学团纷纷来到东北烈士纪念馆,开启红色研学之旅。纪念馆根据各地研学团特色,打造“缅怀先烈·砥砺前行 川人爱国·代代传承”“激情迎亚冬 冰雪暖世界——五城小记者访冰城”“一座城,一个故事”等主题研学活动,教育引导青少年“扣好人生的第一粒扣子”,累计开展研学活动1276场,服务青少年19.9万人次。

(二)实现智慧研学互动,开启穿梭时空的探索之旅

虚拟文物互动展示嵌入式小程序中的文物三维扫描

东北烈士纪念馆打造的“文物虚拟互动魔墙”,可以隔空激活对应文物,在自由探索中观察文物、了解文物背后的故事。“探秘兵工厂”触控游戏深度还原七星砬子密营兵工厂车间,观众可以体验多种枪械,从锻造、管线、装枪、试射、标记等生产加工过程,将蕴含的抗战历史与文化渗透到游戏体验中。同时,纪念馆深入挖掘线上展览,推出虚拟文物互动展示嵌入式小程序,增设文物数字展示模块、信息展示模块和文物互动游戏模块;以馆藏文物为素材,设置双击、划屏、多指开合等手势操作控制文物模型旋转、移动、缩放观看、导览解说、添加收藏等功能,实现馆藏文物三维数字在线展示;以魏拯民烈士在安阳军校的日记手稿为内容,推出革命烈士手记电子阅览功能区,真实再现魏拯民烈士的革命初心;以采集文物图像为素材,推出“革命文物连连看”互动游戏功能区,将文物知识融入游戏中,达到寓教于乐的效果;将烈士馆展览展示和手机移动端相连,以大屏带小屏,让公众尤其是青少年群体随时随地观赏3D文物,实现“掌上文物”一点通,更好地了解革命文物背后的故事。

近年来,通过“博物馆+社会力量”形式,东北烈士纪念馆依托馆藏红色主题展览和革命文物资源,将馆藏优质文物资源、社教理念与社会力量通过数字化技术实现优势相结合,营造虚实有序的视觉空间和体验场域,运用数字技术拓展红色教育边界,真正实现让革命文物活起来。