故宫院刊 | 于永健 秦大树 高宪平:汉六朝时期中国与南洋地区的海路交往

《汉书·地理志》记载了汉代从徐闻、合浦通往南海诸国的往返行程。其中去程的记载较详,自中国出发历经都元国、邑卢没国航行至谌离国后,步行可十余日,有夫甘都卢国,自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国,表明这是一种海陆联运的交通方式。虽然长期以来历史学界对上述诸多地名所指位置的认识不一,但比较一致的观点的是:文献中记载的路线是先沿中南半岛海岸线航行至泰国湾。存在争议的是经过泰国湾后到达印度洋的航行线路:部分学者认为是由陆路穿越克拉地峡(Isthmus of Kra)到印度洋,也有学者认为是绕行马来半岛经过马六甲海峡到印度洋。“剽杀人,又苦逢风波溺死”这一记载揭示出该航线面临的双重风险:既存在被海盗劫掠的致命威胁,又因古代航海技术的局限难以抵御恶劣海况,导致船毁人亡的事故频发。

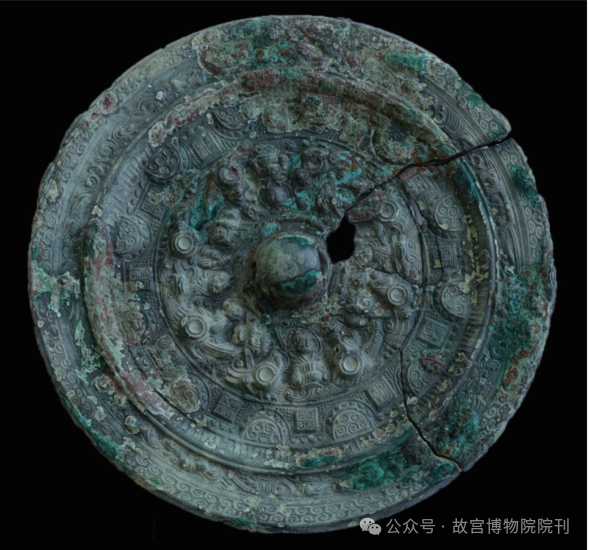

中南半岛的海岸线是海路连接泰国湾的必经通道。考古资料显示,在越南东南部沿海地区发现了不少汉代文物,如位于越南中部秋盆河谷的安邦(An Bang)、来仪(Lai Nghi)、椰丘(Go Dua)和平安(Binh Yen)等遗址出土了多面汉代的青铜镜,遗址中还零星出土了五铢钱、王莽钱、铜铃及其他装饰品。在越南南部湄公河三角洲的海港遗址奥高遗址(Óc Eo,又称俄厄遗址)的考古中也出土了中国汉代2至3世纪的陶器、青铜镜〔图一〕、镶嵌玻璃或镀金的玻璃珠等。奥高遗址出土的典型器物(如陶器与珠宝)的组合表明,1至4世纪期间,奥高与多地建立了强韧且多元的贸易联系,已发展成为东西国际海路贸易体系中繁荣的滨海城市,与同期沿该贸易路线形成的其他重要枢纽如泰国南部的考山考(Khao Sam Keo,又译作“三乔山”)或今属马来西亚与印度尼西亚西部的一些岛屿遗址并立。

图一 东汉青铜镜

越南安江省奥高(Óc Eo)文化遗址群Giồng Cát B考古点出土

胡志明市考古学中心社会科学研究院考古学部(Center of Archaeology/ SISS,HCMC.)供图

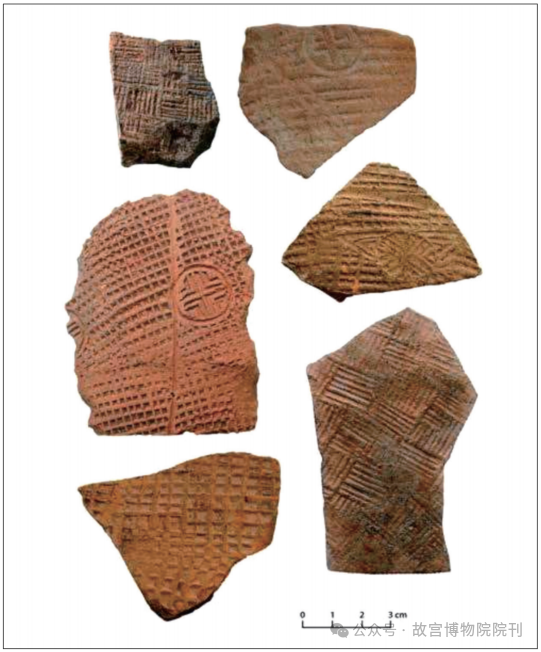

船行至泰国湾后,可经马来半岛中北部的地峡陆路联通印度洋,克拉地峡东西两岸遗址的考古发现为我们认识早期海陆联行这一重要的交通方式提供了资料。2005-2009年,法国国家科学研究中心的贝纳妮丝·蓓琳娜(Bérénice Bellina)研究员与泰国艺术大学合作,对地峡东岸的考山考遗址进行了多次考古发掘,出土了大量与广州和广西合浦汉墓相同的玻璃珠饰,以及汉代的印纹硬陶和青铜镜。蓓琳娜指出,考山考是一处港口聚落,因而汇聚了来自南亚和南中国海东部等大范围区域的商品;同时,当地也有发达的手工业作坊,生产各类珠饰。白云翔等考察了考山考遗址出土的遗物,其中重要的中国遗物包括:两件汉代铜镜,一件为星云纹镜〔图二:1〕;一套西汉晚期至东汉的铜子母印章,其中龟钮母印刻有阳文篆书“吕幼公印”〔图二:5〕;一件秦汉时期常见的三棱锥形铜箭镞〔图二:4〕及80多块汉代陶片,包括汉代岭南地区流行的印纹硬陶〔图二:2、3〕,以及可能产自浙江一带的釉陶和方格状席纹陶器。不过调查者对出土陶瓷片的判断略有纰漏,根据刊布的图片大体可以判断,出土器物中还有浙江曹娥江流域生产的汉代原始瓷器〔图二:6〕。根据蓓琳娜的报告,遗址中出土的广东产印纹硬陶占多数〔图三〕。这些出土遗物不仅表明在早期阶段,中国器物的来源比较广泛,而且该地区主要的输入品来自两广地区。除了考山考遗址出土了汉代铜镜外,克拉地峡东岸的泰国那空是贪玛叻府差旺县(Chawang)出土了一面昭明连弧纹铜镜。地峡西岸的拉廊府邦库农(Bang Kluay Nok)遗址亦出土一面东汉时期的神兽镜残片。

图二 泰国考山考遗址出土器物

图三 泰国考山考遗址出土印纹硬陶

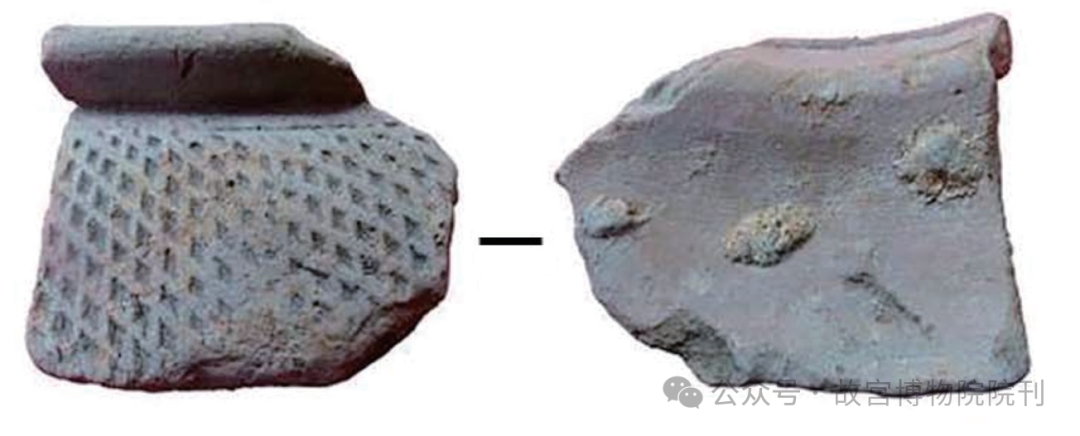

近年来,马来半岛以西印度洋地区的海港遗址也有相关重要发现。2018 年,法缅合作项目“德林达依与海上丝绸之路”团队在缅甸最南端的德林达依省(Thanintharyi)对马里万(Maliwan)和奥吉(Aw Gyi)遗址进行了考古发掘,其中马里万发掘出土文物的碳十四检测数据表明其年代约为公元前4世纪至公元2世纪,与考山考遗址大约同期。奥吉位于马里万以西约 15 公里处,该遗址的存续时间大概为公元初几个世纪。这些遗址出土了大量陶器残片,其中部分陶器类型〔图四〕与中国汉代遗址、越南南部奥高遗址、菲律宾卡拉奈文化相关遗址以及印度东海岸出土细灰陶的遗址发现的部分陶器类似,或为同一类型。

图四 中国汉代陶瓷残片

缅甸奥吉(Aw Gyi)遗址出土

据学者推测,泰国的考山考遗址与缅甸的马里万和奥吉遗址所在的克拉地峡,其东、西两岸可能就是《汉书·地理志》记载的谌离国和夫甘都卢国两个地点。虽然目前经正式考古发掘的遗址数量还很有限,但相关发现也大体揭示了克拉地峡作为连接早期东西方海陆通道的重要性。

三国时期万震所著《南州异物志》提到了“典逊”和“句稚”两处地点,“句稚,去典逊八百里,有江口,西南向东北行,极大崎头出涨海中,浅而多磁石”。东晋葛洪《太清金液神丹经》亦有提及,能够与《南州异物志》的记载呼应,“句稚国,去典逊八百里,有江口西南向,东北入,正东北行,大崎头出涨海中,水浅而多慈石,外徼人乘舶船皆铁叶,至此崎头,阂慈石不得过,皆止句稚,货易而还也”。唐杜佑《通典》记载了南朝梁时期(502—557)的见闻,其中对典逊的位置和贸易盛况有更为详细的记载:“顿逊国,梁时闻焉,一曰典逊。在海崎上,地方千里。有五王,并羁属扶南(今柬埔寨),北去扶南可三千余里。其国之东界通交州(今越南中北部和广东、广西部分地区),其西界接天竺、安息徼外诸国,贾人多至其国市焉。所以,顿逊回入海中千余里,涨海无涯岸,船舶未曾得径过也。其市东西交会,日有万余人,珍物宝货无种不有。”据考证,东界通交州、西界接天竺的典逊在克拉地峡的东侧,是陆海联运的起点;而句稚在典逊的西南向,应该是克拉地峡西南侧的另一个贸易点,是横越地峡的终点,又是来自天竺、安息等外国商舶的会合处。两处地点同为交通与贸易的要冲,二者承接了早期海上丝绸之路东西方贸易货物在马来半岛地峡之间的中转。由此可知,句稚、典逊是重要的贸易集散地,即我们常说的中间港(Entrepot)。

与海陆联运方式不同的是经马六甲海峡连接东西方的航路。在《汉书·地理志》记载的汉使返程路线中,只提到了“皮宗”一处地点,“自黄支船行可八月,到皮宗;船行可二月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不国(今斯里兰卡),汉之译使自此还矣”。皮宗的位置在今印度尼西亚苏门答腊岛东岸英得腊其利(In-dragiri)河口外的皮散岛(Pisang)或马来西亚,是汉朝使节返程时中转和等候季风的地方。文献证明,至少在汉代海上丝绸之路南海航线上就存在着两条航道与南洋诸岛进行交往。

除了历史文献外,苏门答腊岛出土的汉代文物提供了早期海上贸易的重要实证。现存于印度尼西亚国家博物馆、出土于苏门答腊岛的汉代黄绿釉博山炉〔图五〕和绿釉印花壶〔图六〕,是中国与苏门答腊岛、爪哇岛早期交往的物证。这时期发现的实物标本凤毛麟角,表明此时中国与南洋地区的交往主要是人员交往和使节往来,尚未构成一种规模化的贸易行为。

图五 东汉绿釉三足博山炉

印度尼西亚葛林芝(Kerintci)地区出土

印度尼西亚国家博物馆藏

图六 东汉绿釉印花壶

印度尼西亚占碑市(Jambi)出土

印度尼西亚国家博物馆藏

根据中国的文献记载,苏门答腊岛上最古老的王国并非现今闻名遐迩的室利佛逝(Sriwijaya)王国(647-1397)。更早的历史可追溯至公元第一个千年早期的数个世纪。长久以来,关于这些早期政权国,如歌营(Ko-Ying)、干陀利(Kantoli)、诃罗单(Holotan)等,我们仅能通过文献中极为简略的记载了解一二。这几个王国是苏门答腊岛和爪哇岛早期沿海地区的港口型商业王国,之所以相对突出,是因为它们与印度、波斯、罗马、扶南以及中国商人之间的贸易关系。

关于歌营最早的记录见于三国时期(220-280)孙吴丹阳太守万震创作的《南州异物志》:“歌营国在句稚南,可一月行到,其南文湾中有洲名蒲类,上有居人,皆黑如漆,齿正白,眼赤,男女皆裸形。”又有《南海行记》记载:“南中有歌营国,去京师甚远,风土隔绝,世不与中国交通,虽二汉及魏亦未曾至也。今始有沙门菩提拔陁至焉,自云:‘北行一月日,至勾稚国。北行十一日,至典孙国。从典孙国北行三十日,至扶南国。方五千里,南夷之国,最为强大。民户殷多,出明珠、金玉及水精珍异,饶槟榔。从扶南国(今柬埔寨)北行一月,至林邑国(约当今越南中南部,一称占婆)。出林邑,入萧衍国(南朝梁)。’”据此推测,歌营应指的是今印尼苏门答腊岛上的一个国家。《南海行记》的作者菩提拔陁则是史料记载中第一位从苏门答腊岛来到中国传法的高僧。

综上,在公元2至4世纪,尽管这一时期依托于马六甲海峡连接东西方的航路已经开辟,中国与印度尼西亚群岛上的国家也建立了联系,但通过较多的文献证据和少量的考古实物表明,这一时期海上丝绸之路的主要贸易路线是以马来半岛克拉地峡为枢纽的海陆联运。

公元4世纪以后,穿越马六甲海峡进入印度洋的贸易航线逐渐成为了连接中国南海与印度洋的首选通道。因此,绕行泰国湾后再经行马来半岛克拉地峡的运输线便逐渐失去了重要性。前述越南南部湄公河三角洲金瓯角的奥高遗址,出土的公元3-6世纪遗物较少,可能与这种变化有关。

这一时期,印尼的苏门答腊岛借助优越的地理位置成为了中国和印度之间贸易和僧侣往来的重要中转站。僧人法显(337-422)于东晋隆安三年(399)自长安出发,经西域通过陆路前往印度,再从印度转至斯里兰卡。元熙元年(419),他从斯里兰卡搭乘印度商船返回中国,途中遭遇风浪,漂泊到了耶婆提。其所著《佛国记》记载:“如是九十日许,乃到一国,名耶婆提。其国外道、婆罗门兴盛,佛法不足言。”法显所记述的“耶婆提”,是梵语(Yāva-dvīpa)的对音,从法显的记载此地信奉外道与婆罗门教,佛法不兴,再结合法显西行求法所历经的路线推断,“耶婆提”可能位于印尼爪哇岛的西部。

法显归国的十一年后,印尼群岛内的又一政权诃罗单前来中国奉表。《宋书》对此国有传:“呵罗单国治阇婆洲。元嘉七年(430),遣使献金刚指镮、赤鹦鹉鸟、天竺国白迭古贝、叶波国古贝等物。十年(433),呵罗单国王毗沙跋摩奉表。”此后的元嘉十三年(436)、二十六年(449)、二十九年(452)又遣使来中国贡献方物。从430年到452年的23年中,诃罗单国遣使向宋文帝献了六次方物。宋文帝元嘉“二十六年,太祖诏曰:‘诃罗单、媻皇、媻达三国,频越遐海,款化纳贡,远诚宜甄,可并加除授。’乃遣使策命之曰:‘惟尔慕义款化,效诚荒遐,恩之所洽,殊远必甄,用敷典章,显兹策授。尔其钦奉凝命,永固厥职,可不慎欤。’二十九年,又遣长史媻和沙弥献方物”。可见诃罗单是一个信奉佛教的国家,且治阇婆州,和天竺有贸易往来,与南朝的刘宋政权有着频繁的外交关系。尽管学界对其具体位置众说纷纭,但目前比较公认阇婆洲指今爪哇岛。中大通年(529-534),“呵罗单国,偕贝叶以齐来;中大通年,俪药香而入献”。中大通年是梁武帝萧衍的第四个年号,继刘宋之后萧梁也继续与呵罗单保持着往来关系。

阇婆(在今爪哇岛)这个称谓,最早见于葛洪的《太清金液神丹经》:“杜薄、阇婆,国名也。在扶南东涨海中洲,从扶南船行直截海度,可数十日乃到。其土人民众多,稻田耕种,女子织作白叠花布,男女白色,皆著衣服,土地饶,金及锡铁丹砂如土,以金为钱货,出五色鹦鹉、豕鹿,豢水牛、大羊、鸡鸭,无犀象及虎豹,男女温谨,风俗似广州人也。”《宋书》对阇婆也有多条记录,元嘉十二年(435)阇婆国王师黎婆达陀阿罗跋摩曾经遣使奉表。阇婆、诃罗丹、阇婆娑达国应同是位于印度尼西亚爪哇岛西部或苏门答腊岛东部的王国。

到了刘宋孝武帝孝建二年(455),被认为是室利佛逝前身的干陀利国(今苏门答腊岛中部)国王释婆罗那邻陁遣长史竺留献金银宝器。嗣后,又于梁武帝天监元年(502)、天监十七年(518)、普通元年(520)、陈文帝天嘉四年(563)共五次到建康访问,并赠送金银宝器、玉盘、金芙蓉、杂香药等珍贵礼物。

从历史文献中可见,公元5-6世纪随着苏门答腊岛和爪哇岛上港口型政权的崛起,这些马六甲航线上的政权与中国之间的往来交流日渐紧密,共同的宗教信仰也成为了彼此交流的润滑剂。港口型政权为了其自身繁荣必然会发展基础设施为经停的船只提供补给、仓储和安全保障,从而吸引商船的聚集。

考古资料显示,苏门答腊岛穆西河(Musi River)下游地区应为早期贸易枢纽。史籍所载的干陀利港口,很可能就位于此地。在南苏门答腊穆西河下游和邦加勿里洞岛区域发现的大多数遗迹表明,早在公元1世纪上半叶,这里就存在人口稠密的沿海定居点。该地区发现了许多杆栏式房屋支柱的遗迹,最大的直径约为 30 厘米。经碳十四年代测定,其中有两根这样的支柱可追溯到公元220至440年之间。这里发现的锡制渔网坠、船木碎片和舵属于古代东南亚缝合绑扎船的制作传统,表明当时存在捕鱼和航海活动。根据多米尼克·吉约(Dominique Guillaud)等人的研究,穆西河流域的高地河谷与下游约250公里处的河口附近海岸,曾同时(至少在某些世纪里)被不同的、相对复杂的社会所占据,这些社会显示出明显的等级制度迹象。在穆西河流域的上游聚落和河口地区的聚落,这些遗址出土的相关文物表明,两个群体都参与到了远距离的货物交换网络。考古学家最近在穆西河上游谷地如巴塞马(Pasemah)巨石文化遗址及乌卢穆西(Ulu Musi)瓮棺葬地点中,发现了玻璃珠、东山文化器物以及印度抛光红陶军持。这表明沿海地区可能为上游地区提供了至关重要的盐和纺织品,并控制着来自上游河谷的黄金和林产品的流通;下游定居点很可能也将当地产品(象牙、鹿角、龟甲、虎皮、珍贵木材、犀牛角)纳入了货物交换网络。基于现有证据,可以看出沿海居民充当了高地族群与外部世界之间的中介。

实物证据表明,在室利佛逝国创立之前,六朝时期来自中国的瓷器已经在苏门答腊和爪哇岛上流通。典型器物有巨港市(Palembang)室利佛逝博物馆(Museum Srivijaya)收藏的两件出土于穆西河下游艾尔苏吉汉(Air Sugihan)的南朝青瓷鸡首壶〔图七〕。另有一件南朝青瓷鸡首壶收被收藏于印度尼西亚国家博物馆(National Museum of Indonesia),其出土于穆西河上游的明古鲁(Bengkulu),馆藏编号为1728。由此可见,作为室利佛逝王国行政中心的巨港早在室利佛逝王国兴起之前已就成为上下游之间交往的重要节点。在今巨港市附近出土的南朝时期的岳州窑鸡首壶,很好地证明了这点〔图八〕。

图七 南朝岳州窑鸡首壶

印度尼西亚艾尔苏吉汉(Air Sugihan)地区出土

巨港市室利佛逝博物馆(Museum Srivijaya)藏

于永健摄

图八 南朝岳州窑鸡首壶

印度尼西亚巨港市附近出土

于永健摄

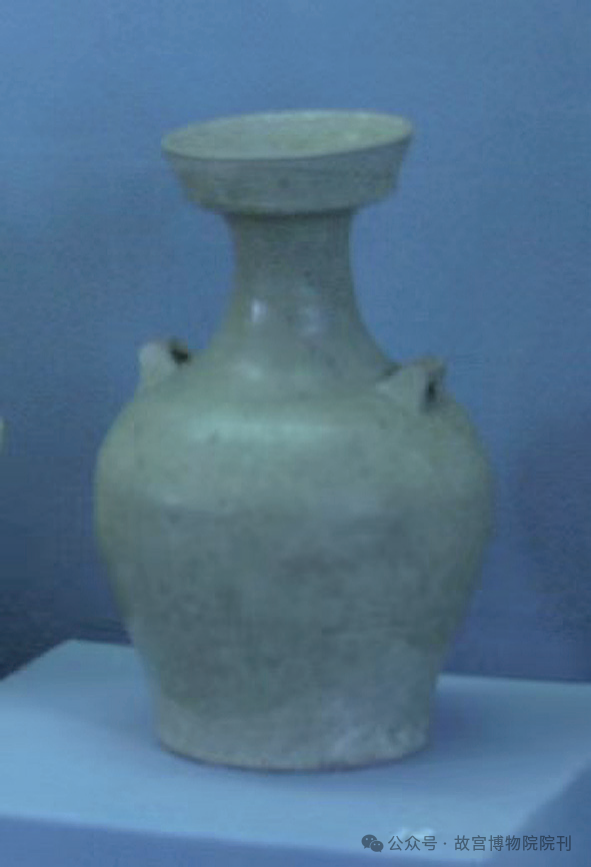

此外,印度尼西亚国家博物馆还收藏有一些可能出土于爪哇岛的南朝青瓷器,如鸡首壶、虎子和盘口瓶〔图九,图十〕。关于这几件器物的产地,以往认为是来自越窑,但从新近的研究成果和认知来看,很可能是岳州窑的产品。那么六朝的瓷器产品可能主要来自湖南省,其输出路线很可能是从湖南经广州出海运往南洋,因为在广州南越王宫遗址的发掘中也出土了一些被判定为六朝时期的岳州窑青瓷器〔图十一,图十二〕,在西沙群岛的北礁也发现了南朝时期的青釉六耳罐与青釉杯。苏门答腊和爪哇岛上发现的这些六朝时期的中国青瓷,不仅为以上所说岛屿间的交往提供了佐证,也为研究早期中国与南洋地区的海路交往提供了重要的实物资料。

图九 南朝青瓷鸡首壶和青瓷虎子

印度尼西亚国家博物馆藏

楼建龙摄

图十 南朝岳州窑青瓷双系盘口瓶

印度尼西亚国家博物馆藏

齐东方摄

图十一 东晋岳州窑青瓷钵

广州南越王宫遗址出土

李灶新供图

图十二 东晋岳州窑青瓷盘

广州南越王宫遗址出土

李灶新供图

文献和考古资料表明,至迟在公元2世纪,中国通过海路与东南亚国家已经有了人员往来和货物交换,最远可抵达印度次大陆。公元2-4世纪,中国和南洋诸国贸易往来的重要路线是沿中南半岛航行进入泰国湾,再通过克拉地峡或周边狭窄地区的陆路连接到北印度洋,马来半岛克拉地峡东西两侧的典逊和句稚成为重要的贸易地。文献记载“东西交会,日有万余人,珍物宝货无种不有”的典逊和克拉地峡东西两侧遗址出土的汉代遗物证实了这一论断。这条道路尽管看上去比较复杂,但可避免长距离航海的风险,这在早期阶段是合理的。同样在这一时期,经马六甲海峡连接东西方的航路也已经开通,但尚未成为连接南中国海和印度洋的主流通道。公元5至6世纪,随着马六甲海峡沿岸港口城邦的崛起,该区域成为稳定的贸易网络与宗教传播通道的节点。依托这些新兴城邦提供的安全锚地与补给体系,往来商船逐渐摒弃需经克拉地峡的复杂的陆海联运路线,转而全程采用马六甲海峡的海路航线。这一航运路线的优化选择,既得益于沿岸政权对航路保障能力的提升,也反映出当时海上贸易效率需求的显著增长。

在室利佛逝王国兴起前,苏门答腊与爪哇的早期政权(如叶调、干陀利、诃罗单、阇婆、阇婆娑达)已开始参与海上的货物交换,亦可称为海上贸易。它们既是佛教传播的中继站,也是印度、波斯、罗马与中国商品的集散地,其政治合法性往往通过与中原王朝的外交关系得以强化。印尼诸岛从偶尔的贸易中转站发展为区域性佛教文化和贸易中心,为室利佛逝的崛起奠定了基础。苏门答腊东南部考古发现表明,沿海低地早在公元1世纪已形成人口密集的定居点,其上下游资源交换网络和岛屿之间的联系,为联通范围更加广阔的海上丝绸之路提供了重要的物质基础。本文梳理的文献资料证明,中国古代对苏门答腊和爪哇岛的记载陆续出现在六朝时期,而苏门答腊岛上出土的南朝青瓷器从一定程度上表明,自南朝开始,中国与控制马六甲海峡的王国有了较为密切的联系,并向东通过爪哇岛获取大巽他群岛上的各种林产和海货。这一历史脉络为南洋地区的航线变化提供了依据,为理解东南亚国家与中国的关系提供了文化与地缘视角。