考古教学中的公众考古——吉林大学山西夏县辕村遗址的研学实践

自1921年中国现代考古学诞生以来,考古学研究过程中始终与人民群众有着深入交流、密切配合,考古学研究成果亦长期为人民群众提供文化自信。基于考古学自身的学科定位、科研方法与研究对象的特点,考古学与人民群众的互动成为了发展过程中的必然,“公众考古”顺势而生,并逐渐受到学界与社会更多的关注。

中国的公众考古活动几乎与新中国考古学同时发端,向公众宣传考古成果是中国考古的优良传统。1950年,新中国考古学的奠基人苏秉琦先生发表于天津《进步日报》的《如何使考古工作成为人民的事业》一文中即提出“考古是人民的事业”的倡导;1955年,在石兴邦支持下,张忠培、黄景略、王克林等实习学生于西安半坡遗址组织田野考古发掘实物展,“开创了考古学走向群众的开端”;自1972年张忠培先生创办吉林大学考古专业起,吉大考古五十余年来的田野考古实践教学中始终重视公众考古事业,并在近十年来成为实践教学的必备环节。

回顾过去的十年,吉大考古师生在吉林大安后套木嘎遗址、吉林梨树长山遗址、吉林双辽大金山遗址及山西夏县师村遗址的田野考古实践教学中,探索出了一套成熟的公众考古实践模式。进入考古学新百年,为了回应人民群众对考古文博事业日益增长的社会关注与文化需求,吉大考古实践教学团队自2022年起于山西夏县辕村遗址展开的公众考古研学实践探索,为新时期公众考古实践提供了新思路、新方案。

吉大考古实践教学的历史沿革与夏县辕村遗址的考古价值

(一)吉大考古实践教学的发展与范式创新

吉林大学考古专业自1972年创建以来,一直把田野考古实践教学视为本科生培养的生命线,在实践教学基地建设上,也始终保持国内领先地位。近年来,吉大在总结以往教学基地建设经验和不足的基础上,结合新文科建设和吉林大学考古学“基础学科拔尖学生培养计划2.0基地”建设,通过校地合作,开创了新的教学基地——吉大考古山西夏县基地。依托该基地创建的一整套全新教学规范和管理办法,具有创新性、引领性和示范意义。

自1921年中国考古学诞生以来,中国考古高等教育经过一百多年的艰苦奋斗,取得了长足进步,取得了举世瞩目的辉煌成就。然而,作为考古学高等教育最重要的一门课程——田野考古学,目前仍存在一些亟待解决的问题或困境。简要概括起来有以下三个方面的问题:第一,教学需求与实践条件“严重脱节”问题;第二,技术规范与课程体系“契合不足”问题;第三,发展态势与平台建设“缺乏整合”问题。吉大考古作为教育部指定的第一轮和第二轮“双一流”建设学科,在新时代建设的“新文科”的背景下,积极探索新文科拔尖人才培养的新模式,提出了破解问题的“吉大方案”:

首先,科学规划,搭建平台,创建“吉大考古山西夏县基地”,着力解决飞速发展的教学需求与高校田野考古实践教学条件艰苦的问题。其次,深入实践,创新方法,形成“考古基地教学新模式”,着力解决迅猛提升的技术规范与高校田野考古实践教学课程体系衔接契合不足的问题。再次,学科交叉,融合发展,强化“考古+多学科的新方法”,着力解决学科交叉的发展态势与高校田野考古实践教学平台建设缺乏整合的问题。

以吉大考古建设为核心内容申报的教学成果《田野考古实践教学平台的改革与创新——以吉大考古山西夏县基地为例》获得2022年度国家级教学成果二等奖。 “新时代考古科普教育实践体验基地”入选2025年度全国高校综合性教育实践体验基地。

(二)山西夏县辕村遗址的考古工作

辕村遗址位于山西省运城市夏县裴介镇辕村南侧,是一处以新石器时代和夏商时期遗存为主体的古代聚落遗址。2023年以来,吉林大学考古专业依托此遗址连续进行了两个年度每年约4个多月的的田野考古实践教学课程。来到基地的学生要经历夏、秋、冬3个季节,接受从勘探、调查、发掘、测绘、数字建模到器物修复、撰写发掘报告等考古全过程的严格训练。

多元参与的公众考古实践体系构建

公众考古是中国考古学的优良传统,是中国考古学走向人民群众的桥梁纽带。近年来,随着我国“考古热”“文博热”持续升温,公众考古日益受到关注,但因缺少专业机构参与、缺乏专业内容把关、缺失专业实践互动,在助力文化自信方面后继乏力。

为解决上述问题,吉大考古实践教学依托吉林大学考古学院山西运城夏县田野考古实践教学基地,于夏县辕村遗址面向吉林大学师生、考古文博专业人士、各中小学集体及社会群众,开展“挖掘时空 寻根华夏——基于夏县辕村遗址的公众考古研学实践”,作为田野考古实践教学课程中的公众考古环节拓展,也作为教学行为的一种辅助方式,尝试在研学产业链内贡献力量,为社会提供更多的文化回馈。

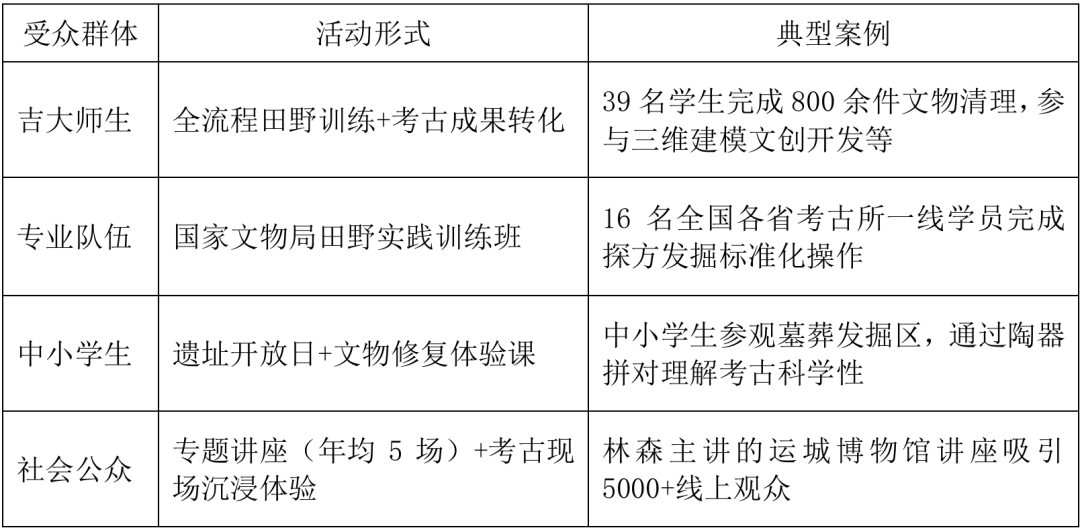

以2024年为例(表一),吉大考古以“研学”为主要形式,开展过程中注重理论与实践相结合,在保证专业性的同时增加科普兴趣与实践乐趣,同时注重线上宣传,利用新媒体优势扩大覆盖范围。在线下活动内容上,通过VR虚拟仿真、田野实践、调研参观和科普拓展等多种形式,增强研学科普性、学术性、互动性,将群众引入到真实的考古工作环境中。如通过VR虚拟仿真互动,了解重要遗迹的清理方法;实操体验“考古探方发掘法”,了解刮面、分辨遗迹的基本原理;参观夏县辕村遗址田野考古工作现场(图一),了解田野考古实操体验“植物遗存浮选”,了解微观遗存蕴含的考古学信息(图二)等等。在线上宣传形式上,依托吉林大学考古学院时空挖掘机创新创业示范基地“时空挖掘机”公众号(图三)、“吉大考古小丫头”(微博粉丝70k+,全平台播放量逾100万)等基地以往打造的精品流量IP定期创作优质内容,将考古文创融合动态实时推广,加大项目社会影响力,为后续文创产品孵化奠定流量基础。

表一 2024年吉林大学考古专业田野考古实践中的公众考古活动

图一 公众考古现场

图二 公众考古讲解

图三 线上公众考古平台——“时空挖掘机”

公众考古的社会效益评估

以考古文博为主题的公众考古活动近年来呈现爆发式增长,并且市场需求将在今年及随后的几年继续增长,目标客户群体将逐渐从学生群体扩大至更广泛的社会群众。以下列举部分主要数据作参考佐证:

(一)政府官方数据

国家文物局:2022年我国新增备案博物馆382家,全国博物馆总数达6565家,排名全球前列;全年举办线下展览3.4万个、教育活动近23万场,推出线上展览近万个、教育活动4万余场,网络浏览量近10亿人次,新媒体浏览量超过100亿人次。

(二)考古文博机构数据

河南博物院:截至2023年12月26日,河南博物院全年共接待观众260多万人次,而2022年、2021年全年的接待数据分别为75万人次、110万人次;文创产品年营收从2019年的200万元增长到2023年已突破3900万元。

河北博物院:2023年7月参观人次达20.8万,比2019年同期增长56.32%;8月参观人次达26.7万,比2019年同期增长47.46%。

(三)媒体平台数据

根据《2023博物馆数据报告》2023年博物馆相关视频播放总量为513.4亿次,相当于全国博物馆一年接待观众人次的66倍。

(四)企业数据

2023年暑假,以中小学生为主力的历史、文博类研学团队成为旅游主力。研学旅游市场自6月下起进入高峰,北京作为研学旅游首选目的地热度空前,截至7月中旬,中旅旅行集团仅北京一地就累计接待了2000多人的研学旅游团队。西安作为十三朝古都,历史底蕴深厚,文物资源丰富,是研学的热门城市。据《中国旅游报》报道,某研学公司2023年6月底至7月20日,累计接待3000余人次的研学旅游团队,仅7月5日、6日两日于西安接待的研学旅游团队便达1200多人次。

综上,公众考古可以最专业、最全面的体验,让受众知晓考古人的工作情况、了解田野考古的基础知识、领略考古前沿的科学方法,从而激发群众对于考古文博事业的更大热情,引导大众的认同感。在激发考古工作者情怀的同时,抓住民众的同理心,从传承和感情方面引导公众对考古工作的重视。公众考古活动,向国际社会展示博大精深的中华文明,讲清楚中华文明的灿烂成就和对人类文明的重大贡献,让世界了解中国历史、了解中华民族精神,从而不断加深对当今中国的认知和理解,营造良好的国际舆论氛围。

结语

吉林大学考古学院在田野考古实践教学中的公众考古活动取得的成效和社会效益体现在诸多方面:在文化宣传上,履行了考古工作丰富全社会历史文化滋养的使命。在招生宣传上,有助于提升吉林大学、吉林大学考古学院在山西省的知名度、影响力和对优质生源的吸引力。在媒体影响上,此活动已经形成了系列文章和报道,刊登于《人民日报》、《中国青年报》、《中国文物报》,也发表于“时空挖掘机”公众号、“吉大考古小丫头”微博、抖音等新媒体平台。在教学探索上,此活动既是对吉大考古师生的创新创业教育,亦是对广大受众的科普实践教育,为中国高校“新文科”教育探索更多的可能性。

夏县辕村遗址的公众考古实践表明,考古学不仅是科学研究,更是连接历史与现实的桥梁。公众考古需从“知识输送”转向“价值共创”。未来应以数字技术为纽带,构建考古成果转化、文化记忆再生、社区利益共享的生态体系,让考古真正成为大众感知文明的“时空隧道”。吉林大学公众考古团队通过“分层运营、技术赋能、多方协作”模式,实现了学术价值与社会效益的双赢。在未来需进一步整合资源,创新形式,使公众考古成为文化自信的重要载体。通过技术赋能与教育深化,公众考古将在文化传承、社会教育及地方发展中发挥更大作用,为中华文明的现代诠释提供新范式。