赵超:“一牀锦被遮盖”与中国古代“裸葬”习俗

宋人周密在《齐东野语》中记载淮西兵变的参与者郦琼去见长官王德,请求包庇:“今日乞做一牀锦被遮盖”。流传至今的《喻世明言》《今古奇观》等明代小说中也曾多次出现这句话,可见“一牀锦被遮盖”是宋代以来的一句常用俗语。这里拉过来借用,主要是想谈一谈在中国古代曾经存在的一种丧葬方式——裸葬,即不用棺木下葬,只是让死者身着布衣,或者覆盖衾被埋入土中。正所谓“一牀锦被遮盖”也。

丧葬形式及与其相关的礼仪制度是人类生活中十分重要的一项内容,也是考古学研究的重要对象。据目前所知,新石器时代中期之前的原始人在埋葬死者时不会使用棺木。中国的古人对此认识得很清楚,《周易·系辞》中说:“古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数,圣人易之以棺椁”。这段文献记载反映的可能就是原始的“裸葬”。

棺椁制度的产生与发展

根据文献中关于丧葬习俗的记载与考古发现情况来看,人们长期以来主要的埋葬方式就是入棺土葬,正如《太平御览》引《淮南子》所云:“吾生有七尺之形,死有一棺之土”。这种传统早在新石器时代中晚期墓葬就已经显露出来。仰韶时代西安半坡遗址用陶瓮装殓尸体的埋葬方式,应该就是早期棺葬的雏形。属于马家窑文化的墓葬中曾多次发现木质的棺、椁。大汶口文化中晚期的墓葬中也出现了各种形制的木椁。

半坡遗址出土瓮棺

进入有文字记载的商周时期后,从大量墓葬的考古发掘情况中可以看出,社会上层普遍采用了制作木棺装殓尸体、开挖土坑墓室下葬的埋葬方法,并逐渐影响到社会中下阶层。河南偃师二里头遗址曾发掘多座残存漆棺残皮的大中型墓葬。安阳殷墟遗址发掘的数千座小型墓葬中也大多采用木棺做葬具。此后,逐步发展出使用多重棺木,直至加上木质外椁建筑的保护形式。《礼记·檀弓》称:“有虞氏瓦棺,夏后氏塈周,殷人棺椁,周人墙置翣。”就明确地记述了棺在中国古代不同时期的演变,这一记述应该是比较接近史实的。到了周代,墓葬中的木棺已经制作得十分坚固严密,甚至使用多层漆绘,用以防腐及表达有关的宗教方术意识。湖北随州曾侯乙墓,棺木分为两层,内外套叠,棺木上漆多层,并彩绘有丰富的图案装饰,包括武士、神兽等多种具有宗教意识的图像,外棺上还附有铜足与铜钮等部件。

西周时期的棺木上还要覆盖丝绸织物制作的翣帷,更豪华的装饰则要加上用金属、玉石等制作的装饰品。宝鸡茹家庄弓鱼国墓葬中发现过的丝绸印痕与玉鱼等饰物,正是这种葬具的实证。三门峡虢国墓地M2001,葬具为重棺单椁,外棺上还覆盖了一个长方形框架式的棺罩,四周散布有很多铜铃、铜鱼、陶珠、石贝等装饰物,即为覆盖棺木的翣帷。相较而言,社会下层的一般平民无力如此耗费,顶多是使用一具单棺,在洛阳发掘的大量西周小型平民墓葬大多如此。至于地位更低的下层民众与奴隶,恐怕大部分人是承担不起棺木费用的,只能用一卷芦席或其他物品掩盖一下。我们从很多小型墓葬中没有清理出棺痕这一点上,也能大致推测到。殷墟西区、大司空村及小屯等地的商代小型墓葬中也清理出只用席子作葬具的现象。这虽然接近于后人所说的“裸葬”,但只是限于经济条件的不得已之举,与具有厚葬的经济条件却不用棺木的“裸葬”不可等同视之。

自周秦以来,社会上层使用棺木已成为定制,同时棺木的制作也越来越豪华。虽然由于材质和保存环境所限,考古发掘中出土的完整棺木不多,但现有的发现已经足以表明其精美程度。例如战国时期的曾侯乙墓、西汉早期的马王堆汉墓、南越王墓等。此外,河北满城中山靖王妻窦绾墓与徐州狮子山西汉楚王陵内还发现过使用玉石镶嵌的精美漆棺木。《汉书·董贤传》记载董贤自杀死后,被人告发“死后父恭等不悔过,乃复以沙画棺四时之色,左苍龙,右白虎,上著金银日月,玉衣珠璧以棺,至尊无以加”。可见在西汉时期,社会上层使用华丽的棺木下葬是普遍现象。

马王堆汉墓出土漆棺

用棺埋葬还成为古代礼仪制度的规定,并显示出明显的等级区别。《礼记·檀弓》记载有关规定为:“天子之棺四重,水兕革棺被之,其厚三寸。杝棺一,梓棺二,四者皆周棺束缩,二衡三袵,每束一。柏椁以端长六尺。君大棺八寸,属六寸,椑四寸。上大夫大棺八寸,属六寸。下大夫大棺六寸,属四寸。士棺六寸。”这就勾画了一个等级森严、上下有序的礼仪制度。儒家虽然讲求简朴,不提倡厚葬,但是也要维护礼制。所以,孔子死后下葬仍然要用棺椁。《孔子家语·终记解》记载:“孔子之丧,公西赤掌殡葬焉。桐棺四寸,柏椁五寸。”《礼记·檀弓》记载:“孔子之丧,公西赤为志焉,饰棺牆,置翣。”故“有子曰:夫子制于中都,四寸之棺,五寸之椁,以斯知之不欲速朽也。”遵从礼仪规定的丧仪,是体现死者身份的标志。《汉书·张汤传》记载张汤被诬陷致死后,“昆弟诸子欲厚葬汤,汤母曰:‘汤为天子大臣,被恶言而死,何厚葬焉?’载以牛车,有棺而无椁。”表面上是遵从礼仪,不能厚葬,实际是对张汤遭受诬陷的一种抗议。所以汉武帝感叹:“非此母不生此子”,便杀了诬陷张汤的官吏,并提拔了张汤的儿子张安世。这也是棺椁制度的另一种用途了吧。

张安世家族墓 M1 墓主棺椁遗存

使用棺木装殓死者,就像给死者多穿上一层外衣一样,起到保护作用。同时可能也隐含着古人的这样一种意识,即为死者建造一个隔绝外界的密闭居室,借以免除外界的危害,保护尸体不朽。而随着财富权力的增加,人们就会不满足于仅仅停留在棺木这样狭小的空间中了。首先是把死者生前享用过的贵重器物随同下葬,乃至殉人。而后发展成木椁这样的大型空间,开始模仿生前的居室建筑。更进一步就发展到汉代的多室墓这样具有模仿宅院、宫室,乃至于具有模拟宇宙四方概念的大型墓葬建筑了。

由此可见,随着历史的进展,财富的增加与权力的集中,古代墓葬的建构由简到繁,礼仪等级规定从无到有,伴之形成的丧葬制度也越来越完善,并且形成了社会的共识,成为一套延续几千年的汉族传统埋葬习俗。而使用棺木,则是这种习俗最基本的需求。我们从偃师发掘的东汉刑徒墓地埋葬情况就可以看出,到了东汉时期,埋葬时要使用棺木的思想已经深入社会腠理。这些刑徒墓中几乎没有什么随葬品,墓穴也又浅又小,但是仍然可以从出土的棺钉与板灰痕迹推测出棺木的使用。这些服刑做苦役的囚徒,即使是被虐待致死,官方也会提供一具简陋的棺木埋葬。可见,使用棺木埋葬的思想在古代中国是多么根深蒂固。

裸葬思想的出现与背景

随着儒家思想提倡的孝道及礼仪教育日益普及,更由于社会上豪奢靡华的风气日益兴起,轰轰烈烈的厚葬之风盛行一时。社会上层自不待言,史载天子岁入三分之一用作建筑陵墓。此举影响至全社会都把厚葬当做毕生为之奋斗的大事。《孝子图》中记载汉代孝子董永因为家贫,无力葬父,竟典卖自身为父亲操办丧事。《晋书·郄诜传》记载郄诜因为家贫,母亲去世后,“养鸡种蒜,竭其方术,丧过三年,得马八匹,舆柩至冢,复土成坟”。这些故事都反映了当时注重丧葬礼仪的社会风气。当厚葬风气发展到极致之时,就给整个社会经济造成了巨大的负担,并引起了统治者的警惕。在汉代历史文献中,我们可以看到不少有关反对厚葬,提倡薄葬的议论与政治措施。

历代都有统治者提倡过薄葬,尤其是在经济凋敝的社会动乱时期。同时,也有一些有识之士身体力行。《后汉书·樊宏传》记载樊宏“卒,遗敕薄葬,一无所用。以为棺椁一藏,不宜复见。如有腐败,伤孝子之心。使与夫人同坟异藏”。这种做法得到汉光武帝的赞许,称“吾万岁之后,欲以为式”。后世史书中更常见薄葬乃至裸葬的记载,如《三国志·魏书》说裴潜“正始五年薨,追赠太常。……遗令俭葬。墓中惟置一坐,瓦器数枚。其余一无所设”。《晋书·皇甫谧传》说皇甫谧“著论为葬送之制,名曰《笃终》,曰:“……故吾欲朝死夕葬,夕死朝葬,不设棺椁,不加缠敛。……气绝之后,便即时服,幅巾故衣,以蘧蒢裹尸,麻约二头,置尸床上。择不毛之地,穿坑深十尺,长一丈五尺,广六尺。坑讫。举床就坑,去床下尸。平生之物,皆无自随。惟孝经一卷,示不忘孝道”。这些历史文献中的记载,反映了“裸葬”思想及其实践从西汉到晋代始终存在于汉族社会生活之中。

提倡“裸葬”的思想,是与大肆耗费人力财力的厚葬形式针锋相对的,既表现了有识之士敢于以身作则,反对浪费社会资源的厚葬风俗,又反映了通达明哲的思想境界。它可能是西汉初年黄老思想流行影响下的产物,也影响着在东汉时期形成的道教思想宗旨。较之当时官方曾经提倡的“薄葬”更为激进。从文献记载与考古发现的情况来看,这种“裸葬”之风在汉代是具有一定影响的。

特别值得注意的是《汉书》中专门设立了《杨王孙传》,记录了一个普通平民杨王孙的身世。《汉书》作为一部官修史书,其所收录的都是在西汉历史上有着较高地位与重大影响的人物。相比之下,杨王孙能够被列入正史中并专门列传,应该是与他所主张的“裸葬”思想有密切关系。当时官方想要大力提倡薄葬,希望起到矫正社会习俗的作用。《晋书·皇甫谧传》引皇甫谧《笃终》一文云:“杨王孙亲土,《汉书》以为贤于秦始皇”,把杨王孙“裸葬”的历史意义提高到比秦始皇还要重要的地位。同时,也说明这种思想在当时的士人中颇具影响,甚至对社会风尚的走向起过重大作用,才会使班固在正史中完整地记录了杨王孙的主张。

《汉书·杨王孙传》载:“杨王孙者,孝武时人也。学黄老之术,……及病且终,先令其子,曰:‘吾欲裸葬,以返吾真。必亡易吾意。死则以布囊盛尸,入地七尺,既下,从足引脱其囊,以身亲土’。”杨王孙在给其友人祈侯的回信中清晰地说明了他的思想:“吾是以裸葬,将以矫世也。夫厚葬诚亡益于死者,而俗人竞以相高,靡财单币,腐之地下。或乃今日入而明日发,此真与暴骸于中野何异!且夫死者,终生之化,而物之所归者也。归者得至,化者得变,是物各反其真也。反真冥冥,亡形亡声,乃合道情。”

按常理而论,裸葬比起传统的棺椁墓葬来要简朴节约。文人名士采用这种葬法,可能最初也是出自这种目的。另外,对于头脑清醒的人来说,还可以避免葬后被盗掘的噩梦。盗墓之风,远自先秦就开始盛行,给达官贵人们造成了不少困扰。《史记·张释之列传》记载汉文帝曾对群臣说:“以北山石为椁,用纻絮剒陈,蕠木漆其间,岂可动哉?”可见即使身为天子,也为身后墓葬会被盗掘而担心。张释之上前说道:“使其中有可欲者,虽锢南山犹有郄;使其中无可欲者,虽无石椁,又何戚焉”,就表现出文人主张丧葬简约的思想倾向。

但事情往往并不是那么简单。从北朝墓葬的发掘情况来看,当时出现了一些不使用棺木的葬式,而这些不使用棺木的墓葬形制及相关随葬品并不低劣,甚至有些表现得颇为豪华。这是否说明不使用棺木的“裸葬”作法在北朝时期竟然也成了一种时尚,就如同魏晋名士的特立独行成为南朝社会风行的时尚一样呢?无论是否如此,裸葬思想在有关北朝石床葬具的考古发掘中有着明确的体现。

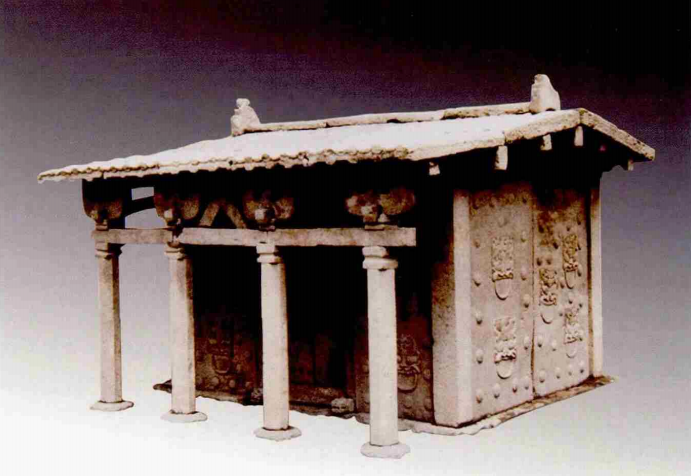

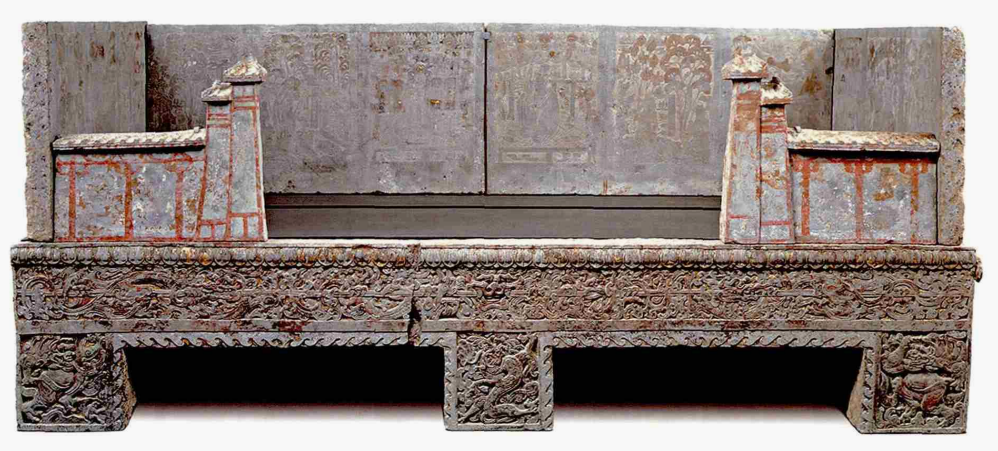

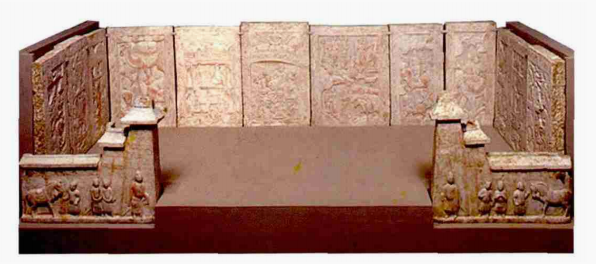

石床及与之配套的石葬具组合为北朝时期特有的葬具。它包括石材制作的床、树立在床上的屏风、阙墙,罩在床上的丝绸帷帐,以及配套的石狮、石俑等。根据现有的考古资料,北朝晚期,即北魏晚期与东魏、北齐、西魏、北周时期使用这种葬具的情况较多。一般认为在北朝时期使用的石床安葬是与后世使用砖石棺床安放棺木的普遍作法有所不同的特殊葬俗。其最突出的区别就是使用石床的墓葬中几乎都不使用棺木装殓死者。这种以石床为核心的葬具相比木制棺椁而言数量较少,而且就目前所见资料分析,使用石床的墓葬主人可能主要是官职不太高的富人与粟特人后裔等西域来华人士。但是从它已经具有固定的式样、组合,常用的特有纹饰与图像等方面来看,石床已经成为一种独特的丧葬用具而被社会认同,并且在其制作上明显商业化了。

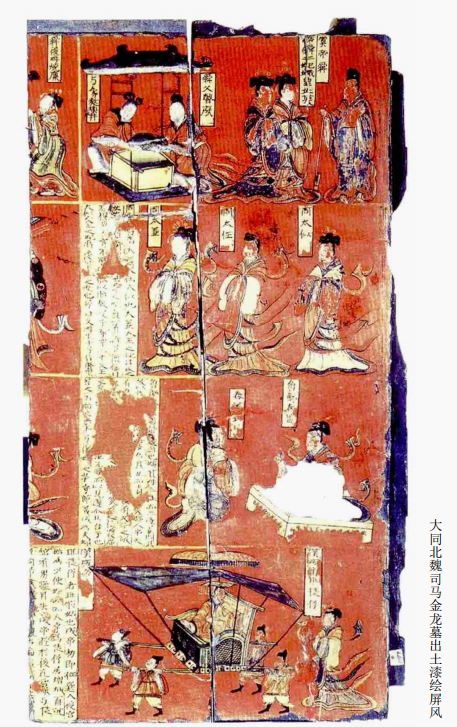

1981年,大同市博物馆发掘出北魏太和八年(484年)司马金龙墓。墓室中出土1具石床,但没有石屏风,而是清理出1组保存较好的漆木屏风,上面绘制有列女图等古代人物画,应该就是原来安放在石床上的配套器物,表现出这类葬具的早期形态。石床由6块石板组成,在正面的床脚上与床檐板上浮雕裸体力士、龙、虎、凤、金翅鸟、人头鸟、伎乐等图案纹饰。床上未见棺痕,可能就是采取类似“一牀锦被遮盖”的裸葬形式。

大同北魏宋绍祖墓出土石椁

1998~2002年间,在大同南郊迎宾大道、雁北师院等地发掘了大量的北魏墓葬,其建造年代大致上限在北魏定都平城时期,下限在北魏迁都洛阳之前。其中有一些墓葬中出土了石床,如雁北师院附近的北魏太和元年(477年)宋绍祖墓,墓室中有一座雕刻精美的殿堂式石椁,石椁内筑有“石棺床”。又如大同南郊112号北魏墓葬出土石床一具,三足,无屏风等配件。床架上雕刻纹饰与宋绍祖墓石床相同。大同七里村14号北魏墓葬中安放了成直角相交的两座石床,耳室中还安放了一具石床。山西大同南郊区田村北魏墓的墓室北侧安放了一具石床。以上这几座大同地区北魏墓葬与随葬品的形制都比较近似,石床的纹饰造型也基本一致,应该是时间相距不远的同一时期墓葬。大同市考古研究所考古人员对大同七里村北魏墓群的研究观点:“该墓群上限在建都平城的中后期,下限至迁洛前后。形制与出土器物较一致,说明这批墓年代相近。”大同南郊112号墓与田村北魏墓、宋绍祖墓的年代也与其类似,尤其是宋绍祖墓有明确的年代记录。这些墓葬中的石床上均未发现与棺木有关的痕迹,应该是属于“裸葬”的作法。

2007年,考古学者在河南安阳县永丰乡固岸村57号墓清理出土了一套墓中石床、石阙与石屏风。根据墓中出土的墓志砖可以判定为东魏武定六年(548年)四月廿五日谢氏冯僧晖墓。根据发掘情况,墓中石床上安放有两具尸骨,没有棺木痕迹,是“裸葬”的明确实证。

安阳县固岸东魏墓出土石床

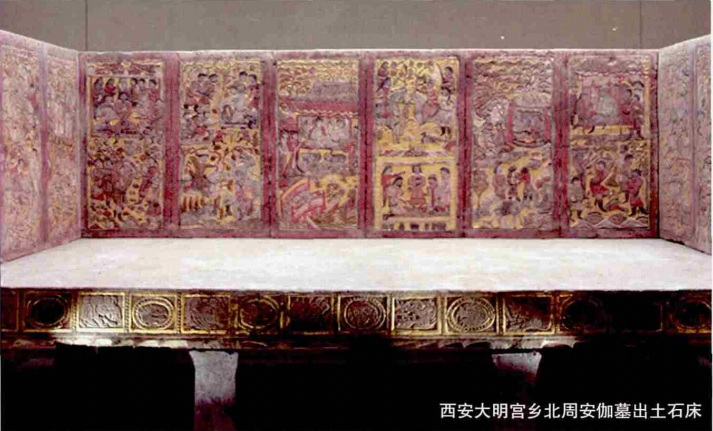

此外,还有一些被确定为粟特等西域外来人士的墓葬中也使用了石床与石屏风等豪华葬具。例如2000年在西安大明宫乡炕底寨发现的一座北周时期粟特人安伽墓葬。墓中出土1套石屏风与石床(考古简报称作石榻)。2008年在西安出土有北周天和六年(571年)康业墓石床和石屏风,同样也是采用把尸体直接安放在石床上的“裸葬”葬法。

实际上,北朝石床早在20世纪初就有出土,但是长期没有得到重视,甚至有人称之为“曹操床”,认为是魏晋时期的产物。由于其雕刻纹饰图案的精美,颇受外国收藏家青睐,所以很多石床被盗掘后流出海外,现在美国弗利尔艺术馆、波士顿美术馆、弗吉尼亚美术馆,德国科隆东方艺术博物馆,法国吉美博物馆,日本天理参考馆、Miho博物馆、和泉市久保惣纪念美术馆等都收藏有北朝石床及石屏风。国内近几十年来经科学发掘且出土有石床的北朝墓葬,除上述列举外还有以下几例。

弗吉尼亚美术馆藏北朝石床

Miho 博物馆藏北朝石床

1971年,山东青州曾经发现一批画像石刻,中央美术学院郑岩教授研究认为,是属于石床和石屏风组成的葬具中的构件,其内容表现家居、出行等生活场面,也带有一定的胡人艺术风格。1972年,山西沁阳县西向公社出土1套石床与石屏风,图画内容主要是墓主夫妇的生活场面,以及侍女、侍从、牛车、骏马等。1977年,洛阳出土一套石床与石屏风,现藏于洛阳古代艺术馆。石屏风上面刻绘有14幅图画,包括墓主人生活画像和孝子故事画,没有题榜。周到等人曾经参照北魏元谧石棺画像,认为其中包含有郭巨、丁兰、原谷、老莱子、眉间尺等人物的孝子故事。1982年,在甘肃天水石马坪文山顶发现1套石床与石屏风,上面刻画了门阙、游廊、殿堂、水榭、花园等建筑,正在进行饮宴、歌舞、狩猎与骑马出行等活动的人物,畏兽等神怪,以及演奏着笙、钹、曲项琵琶、箫、腰鼓、竖箜篌等乐器的乐伎等。综上所述,可见这些石床出土地分布得十分广泛,证明当时这种葬俗有比较普遍的流行。

洛阳古代石刻艺术馆藏北朝石床

天水地区出土北朝石床

北朝时期墓葬中使用石床葬具的情况说明在社会动荡,北方游牧民族统治交替变化,各种思想文化并存的数百年间,中原汉族传统丧葬文化思想中具有较大影响的“裸葬”习俗仍有传承。并且被一部分社会上中层人士采用,只是改用石床、石屏风一类豪华葬具,体现了为死者重现在生时日常生活的目的。其与倡导简朴、不用棺木的“裸葬”本意已经相差甚远。同时,也有一些外来民族人士采用了这种葬式,并在其葬具上加入了很多异域文化因素,如雕刻上祆教的神祇图像、西域民族的生活景象等。一种流行的葬具竟集中了众多的民族文化,使得北朝石床上闪耀出丰富多彩的文化、艺术、宗教之光。

细想一下,使用石床“裸葬”的葬法对于中原汉族人士来讲,可能是延续了秉承黄老思想和道教精神的返真作法,可以体现自己的民族文化传统;而对于北方游牧民族来说,可能是比儒家繁缛的丧礼更容易接受的一种丧礼形式,从而使之在北方游牧民族统治下的北朝时期存留并沿袭下来;而后,对于原籍西域的人士来讲,这种“裸葬”与祆教的天葬形式或许有些相似之处,使得他们容易接受使用石床埋葬的习俗。这也可以说是一种不同民族文化融合的过程吧。

当然,除使用石床的墓葬外,限于经济条件,无力使用棺木,或者延续“裸葬”传统,不用棺木的古代墓葬应该是大量存在着的。只是我们以往并没有在考古发掘中多加以注意与研究,特别是没有认真区分上中层社会人士的“裸葬”现象。这是不是我们考古工作以后可以留意的一个问题呢?