故宫院刊 | 彭希贤、罗文华、司冰:尼泊尔木斯塘门孜石窟调查简报

本文是2023年11月至2024年3月故宫博物院太和访问项目组在尼泊尔木斯塘地区对佛教遗址的考察成果之一。文章着重探讨了门孜石窟结构、雕塑、壁画的艺术风格及年代,认为此石窟结构及雕塑样式具有早期特征;佛传壁画保存完整,艺术风格具有东印度、尼泊尔和西藏西部特点,绘制年代在13世纪前后。门孜石窟是木斯塘乃至整个西尼泊尔地区年代最早的佛教遗存之一,它体现出了木斯塘是沟通印度、尼泊尔、中国西藏的重要枢纽,彰显出了多元文化相互作用的痕迹。

尼泊尔木斯塘门孜石窟调查简报

彭希贤 罗文华 司 冰

一 考察背景与石窟简要介绍

2023年11月1日至2024年3月31日,罗文华、司冰和彭希贤在故宫博物院太和访问项目的资助下,赴尼泊尔加德满都河谷和西尼泊尔喜马拉雅山南坡进行了佛教遗存的调查。2023年12月7日,考察队进入了位于西尼泊尔木斯塘县(Mustang/sMon thang)的门孜石窟(mentsi/sMan rtsi lha khang)展开调查,现对石窟大致情况作一概述。

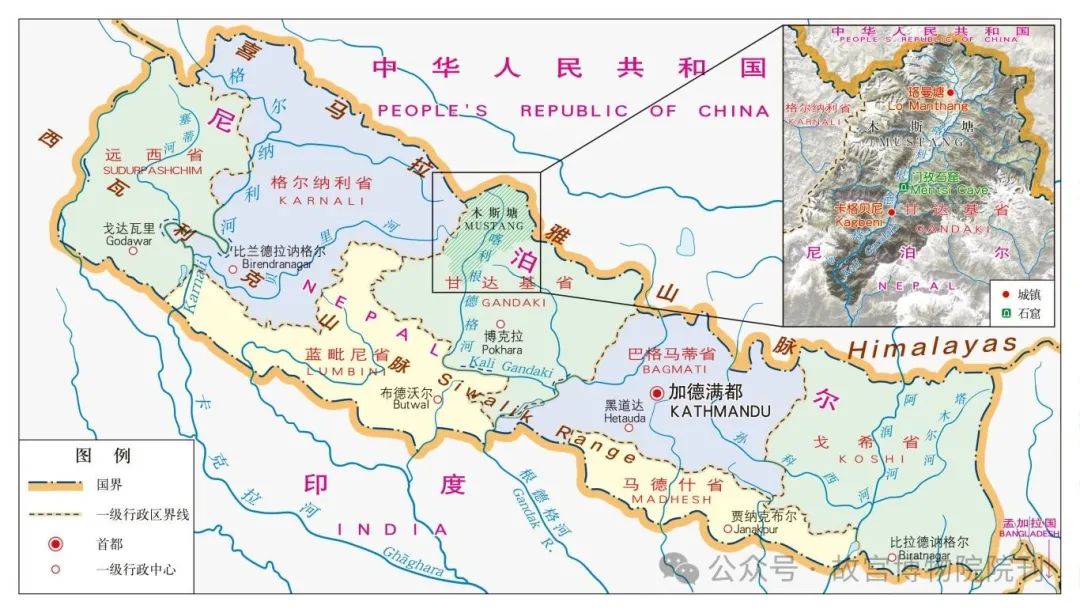

木斯塘县位于喜马拉雅山脉南麓〔图一〕,归属于尼泊尔西部道拉吉里(Dhaulagiri)专区,南距首都加德满都约400公里,北部与中国西藏仲巴县和萨嘎县接壤。喀利根德格河(Kali Gandaki)贯穿木斯塘全境,遗迹点也多分布于该河流及其支流的河谷中,其中一些支流流经的河谷是通往中国的重要商贸通道。依据海拔高度木斯塘境内分为上木斯塘(Upper Mustang)和下木斯塘(Lower Mustang)两部分。门孜石窟海拔约3000米,东经83°49′17″,北纬28°54′47″,属于上木斯塘地区,其位置正处于上下木斯塘分界线的卡格贝尼(Kagbeni)北上珞曼塘(Lo manthang)的交通要道上,这条路线连通了东印度、尼泊尔和中国西藏西部。

图一 尼泊尔地图 审图号:京审字(2025)G第0713号

1865年以来,来自印度、日本、欧洲各国的藏学家、僧人和登山俱乐部成员相继造访木斯塘,其中比较有名的包括斯文·赫定(Sven Hedin)、图齐(G.Tucci)、佩塞尔(D. Michel Peissel)、斯内尔格罗夫(D.Snellgrove)、河口慧海(Kawaguchi Ekai)等。20世纪50-60年代,因为政治原因,这一地区对公众关闭,只有少数学者获准进入,直至1992年才正式对外开放。2008年随着土司制度的取消,木斯塘纳入尼泊尔联邦民主共和国政府管辖。此后,学术界集中在这一地区开展研究工作,逐渐揭开了这一地区藏传佛教历史文化的面貌。

门孜石窟位于木斯塘县秋桑(Tsug/Chhusang)地区东侧〔图二〕。秋桑地区在喀利根德格河的东西两侧各有一村,分别是位于西岸的祖村(Tsug)和东岸的德村(sTe)。这两个村庄原属同姓,后来分离出来,前者拥有康寺(Gompa Khang),后者即是门孜石窟所在村落。根据当地传说,门孜石窟最初是1003年由一位名为贡桑罗杰(Kunzang logyel)的喇嘛在毗邻的玛囊县(Manang)信徒及当地人的帮助下建立的,并于1864年左右停止使用 。

图二 秋桑地区全景 司冰摄

二 学术研究回顾

最早到访木斯塘的外国学者是斯文·赫定,他曾在1907年考察木斯塘北部,但似乎并未考察到此窟。1952和1954年意大利学者图齐两次考察尼泊尔,其中于1952年造访了祖村,考察了康寺 ,但在他的报告和书中对门孜石窟只字未提,似乎也未造访此窟。

1956年英国学者斯内尔格罗夫第一次探访了门孜石窟,他认为此石窟是这一地区最值得关注的。他写道:“当地人称主壁(Ⅲ壁)主尊为弥勒(Maitreya),右壁为(Ⅳ壁)无量光佛(Boundless Light)、不动佛(Imperturbable)、不空成就佛(Infallible success),左壁为(Ⅱ壁)宝生佛(Jewel-Born)、佛陀成道像(Great Brilliance)、不空成就佛(Infallible sucess)”,他还提到“塑像虽时代久远,但品相完整,完全没有受损。” 2002年日本山岳会(Japan Alphine Club)造访该窟,根据大西保(Tamotsu Ohnishi)的描述,“主尊是陶制的弥勒佛,背屏为木质浮雕,有六拏具。左右两侧是金刚界五佛”。他还发现在另一间窟室内有一些保存状况不佳的陶制像,布满灰尘,随意堆积,墙上绘有壁画,但已漫漶不清 。

近年来,欧美学者在门孜石窟做了许多调查与保护工作,对前人的研究成果有所更正与补充。意大利学者罗布埃(Erberto Lo Bue)指出,“石窟主殿堂外有回廊,与印度传统的佛殿外加转经道的早期结构一致”,他同时纠正了当地人认为Ⅲ壁主尊为弥勒的错误,准确地认定其为大日如来(Vairocana)。另外,罗布埃还认为Ⅱ壁正中泥塑是观音(Avalokiteśvara),不空成就佛出现了两次,但他没有意识到有后人修复时错误改动的可能。关于石窟年代,罗布埃认为“石窟内救八难度母石板雕像来自于11世纪,佛传壁画年代约为11-12世纪” 。

德国学者海德(Susanne von der Heide)在多项基金的支持下,设立了对此石窟的屋顶和壁画所进行的维修、研究和记录项目。由于壁画受到雨水侵蚀,项目团队于2009和2011年修复了屋顶并清理了壁画表面的覆盖物,壁画得以重见天日。她认为:“门孜石窟的准确名字应当叫门尊拉康(Mentsün Lhakhang),用以纪念其创立者门尊云丹(Mentsün Yonton),他是与阿底峡(Atiśa,980-1054年)、玛尔巴(Marpa,1012-1097年)和米拉日巴(Milarepa,1040-1123年)同时代的人。”她还认为:“石窟遗存具有来自东印度和中国西藏西部以及中亚的影响,其年代早于木斯塘已知的其他发现,大约在11-12世纪,代表着木斯塘地区最早期佛教艺术的发展。”她辨识了每一尊泥塑的身份并指出,“Ⅱ壁中间的般若佛母后二臂从肘部长出,这一特点见于12世纪佛教美术”,但她将Ⅳ壁中间的宝冠释迦牟尼佛误认为不动佛。关于石窟内的佛传壁画,她指出“佛传壁画具有波罗风格......佛传壁画下绘有贵族与僧人形象,其服饰与面相令人联想到中亚商人” 。而且“雕塑和绘画反映出木斯塘是东印度、中国西藏西部以及中亚的重要商道” 。

克里斯蒂安·卢塞尼茨(Christian Luczanits)在提及石窟结构时认为:“此石窟更像是建筑而不是石窟,因为供佛的殿堂是建在石窟里面的并有转经道,它们都不是开凿出来的,前厅也有砌墙。”他认为石窟内最老的壁画是下部的佛传与上部的千佛,壁画及泥塑像均较以前大家所认为的年代要晚,“佛传故事有印度绘画特点,看起来比较早,但以不同的背景色块区别的故事场景、缠绕的头巾、耳上戴花和叶子状的云彩等特征都是13世纪才开始流行的。假设壁画的年代最早为13世纪,那么雕塑的年代似乎比壁画还晚。要让壁画和雕塑的断代更准确,需要找到明确的记载和进行仔细的研究” 。迈克尔·贝克(Michael Beck)对石窟的名字提出疑问:“如果按照门孜(sMan rtsi或Mentsi)意译,佛堂内并没有药师佛的图像;如果以创始人名字命名为门尊拉康,则与藏传佛教佛堂定名的传统不同——很少以某位祖师的名字来命名寺庙。”他还辨识到:“Ⅱ壁正中一尊塑像由于持物全失,缺乏女性特征,其身份并不确定,既可能是般若佛母,也可能是观音。正二手的手印更像是弥勒转法轮印,但二手分开较大。左手持佛经,如果上面有剑,则可能是文殊,右上手似持念珠,更像观音,也有可能是般若佛母。”同时指出,“11世纪的艺术中,般若佛母与五方佛和金刚界曼荼罗经常成为组合”。总之,迈克尔·贝克认为这尊神像的身份仍有待确认。相较于前人,他认识到了泥塑可能经过后期大幅修改的问题;关于壁画,他认为是12世纪的遗存 。

从以上成果中,我们总结出门孜石窟当下研究所面临的几方面问题:首先,对于石窟的结构及其时代特征讨论较少;其次,在泥塑造像的身份与断代方面,佛堂中造像的身份虽基本确认,但对于Ⅱ壁“般若佛母”的认定仍有争议,对泥塑造像有明显修改痕迹的讨论不够充分,对于泥塑的象征意义和年代风格的讨论存在不足;再次,虽然壁画属于波罗风格已成共识,但是学者们对其绘制年代各持己见,未有定论,仍需要进行深入论证,供养人的身份及时代特征也需要更多的关注;最后,对于门孜石窟研究的学术价值还需要更为准确的阐述。本文将以田野调查为依据,针对以上几个问题,提出我们的观点。

三 石窟结构

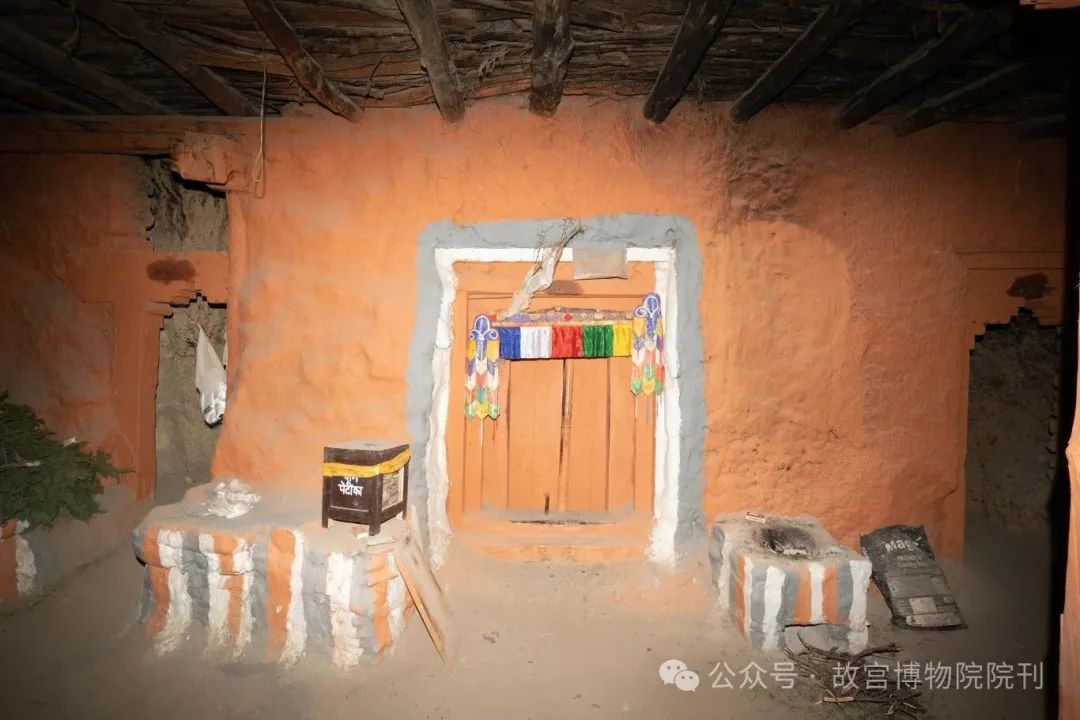

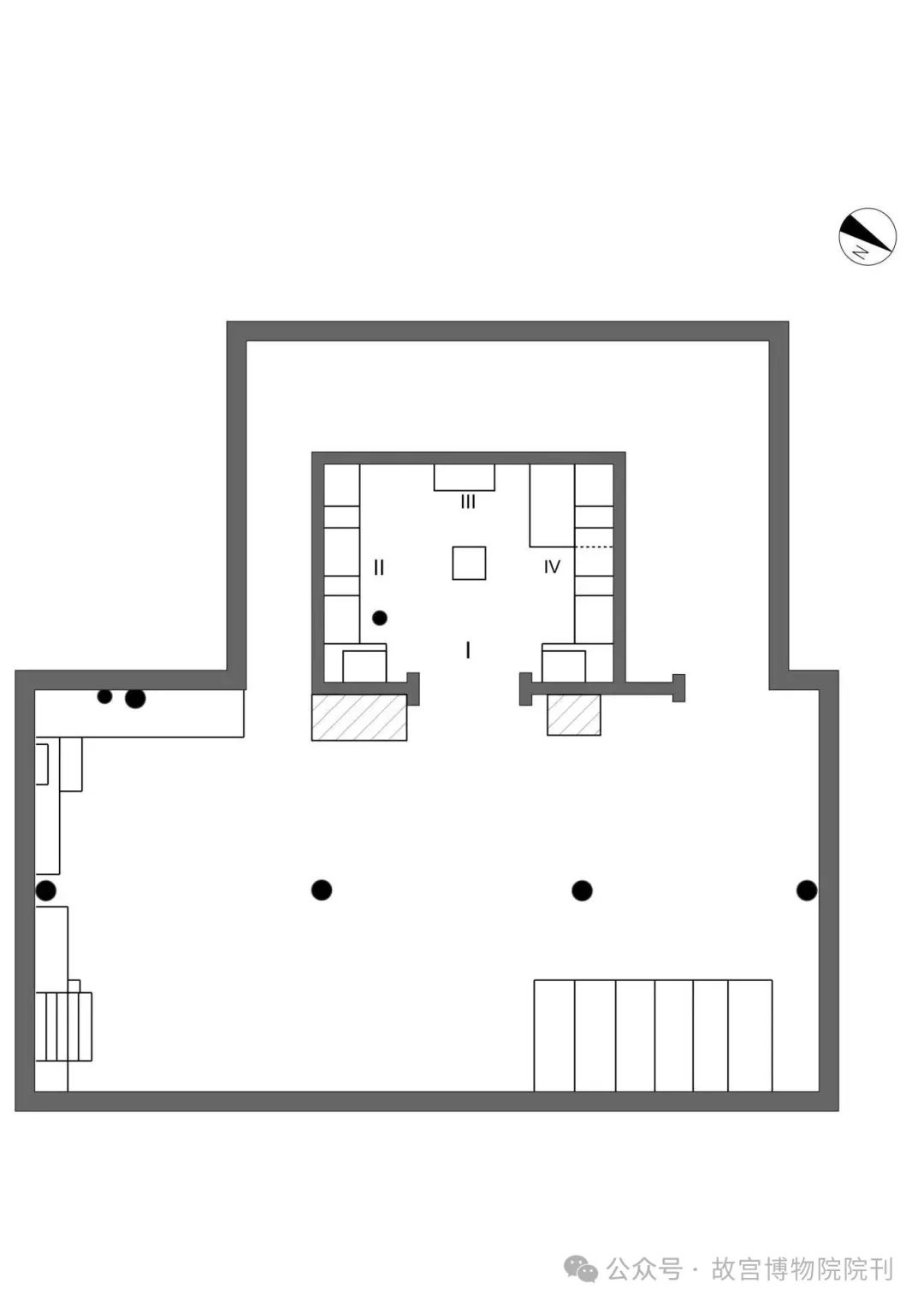

门孜石窟开凿在道路旁的砾岩层上〔图三〕,岩层上有一洞口,由洞口进去,洞内建有木质楼梯,可上至二层,石窟即位于此处。石窟平面近方形,坐西向东,南北宽约3.85米,进深2.83米,高3.15米。石窟主体外部有门厅〔图四〕,面阔三间,进深两间,南、西、北三面有回廊环绕,回廊宽1至1.84米不等。

图三 门孜石窟外景 司冰摄

图四 门孜石窟门厅 司冰摄

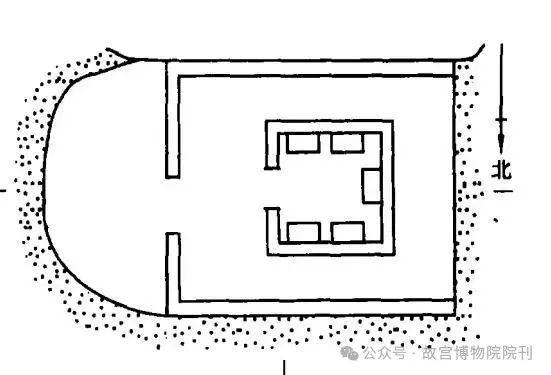

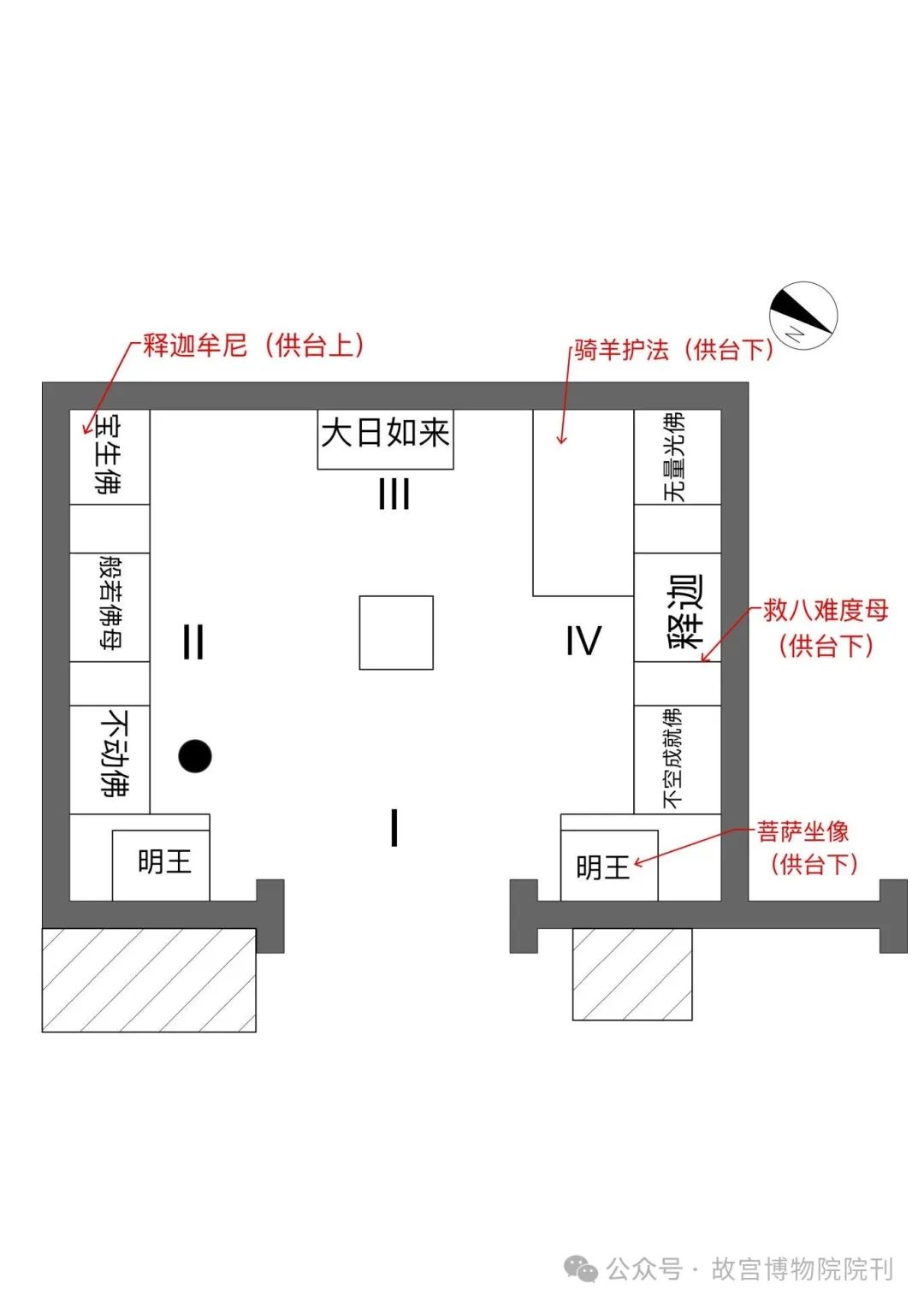

此石窟结构具有典型的早期特征〔图五〕。西藏佛教前弘期或后弘初期的佛殿配置,突出供奉佛像的有方形佛堂和环绕佛堂中为礼拜者布置的左转礼拜道 。这种平面布局源自印度,如著名的那烂陀寺(Nalanda)第1A、1B号遗址,西藏中部及西部10世纪以来的早期遗存中亦有类似案例,如山南扎囊县扎塘寺(Gra thang dgon)一层大殿内,主供释迦牟尼与八大菩萨塑像的内殿(Dri gtsang khang),年代约为11世纪;大昭寺(Jo khang)觉卧佛殿,主供释迦牟尼佛,年代在11-12世纪;拉达克斯毗提河谷(Spiti Valley)的塔波寺(Tabo monastery)都康殿内主供大日如来的内殿,年代为11世纪;阿里札达县卡孜河谷聂拉康(Nyags lha khang)石窟〔图六〕主供五方佛,年代在11-12世纪,由此我们能够判断门孜石窟开凿的年代大致也在11-12世纪。

图五 门孜石窟平面示意图 彭希贤绘

图六 聂拉康平面图

四 石窟雕塑

窟内Ⅲ壁主尊及其台座均为泥塑,有巨大的木雕背屏,占据大部分壁面,四周墙壁中间安设斜撑的木供板,宽约55厘米,上设泥塑造像,共计9身,色彩为新绘,其中Ⅱ、Ⅳ壁各三尊,背后壁上有彩绘背屏,I壁为两尊护法神,门左侧者疑为忿怒金刚手〔图七〕,右侧者疑为不动金刚〔图八〕。殿内另有泥塑三尊,分别为Ⅱ、Ⅲ壁转角供板上的释迦牟尼佛像、Ⅳ壁供案下的骑羊护法像和I壁门右侧供案下菩萨坐像,此外,Ⅳ壁正中案下有11世纪的石板浅浮雕救八难度母像 ,装在玻璃框中,详见笔者所绘分布图〔图九〕。

图七(左) 忿怒金刚手 司冰摄

图八(右) 不动金刚 司冰摄

图九 窟内雕塑分布图 彭希贤绘

研究发现,殿内的泥塑构成了金刚界五佛以及大日如来、释迦与般若佛母两个神系组合,具体如下:

(一)金刚界五方佛的组合

门孜石窟的泥塑主尊是位于石窟Ⅲ壁供台上的大日如来〔图十〕,一面二臂,双手于胸前施说法印,结全跏趺坐于仰覆莲座上,身后背屏为木质雕刻的六拏具样式。殿内四隅供台上分列其余四方佛。

图十 III壁全景 司冰摄

Ⅱ壁〔图十一〕第一尊右手与愿印,左手禅定印,为南方宝生佛(Ratnasabhava),位于殿内西南角,但其身色为白,可能为误绘;Ⅳ壁〔图十二〕第一尊双手施禅定印,红色身,为西方无量光佛(Amitābha)位于殿内西北角。Ⅱ壁与Ⅳ壁第三尊均为绿色身,其中Ⅳ壁者手部损坏,Ⅱ壁者手部有明显新做痕迹,双手现分别施禅定印与无畏印。依据五方佛所代表的方位推断,Ⅳ壁第三尊为北方不空成就佛(Amoghasiddhi),位于石窟东北角,Ⅱ壁第三尊应为不动佛(Aksobhya),位于东南角,其手印和身色应为后期修复时误做,而非斯内尔格罗夫和罗布埃在他们的论文中提到的“不空成就佛出现了两次”。

图十一 II壁泥塑

从右至左依次为宝生佛、 四臂般若佛母、 不动佛 司冰摄

图十二 IV壁泥塑

从左至右依次为无量光佛、 宝冠释迦牟尼佛、 不空成就佛 司冰摄

值得注意的是,门孜石窟中金刚界五佛泥塑均为一面二臂菩萨装,目前已知此类发现包括位于今印度拉达克(Ladakh)的塔波寺、阿齐寺(Alchi monastery)11世纪泥塑,喜马偕尔邦(Himachal Pradesh)那果寺(Nako monastery)11世纪泥塑,西藏岗巴县乃甲切木(Gnas mjal che mo)4号窟泥塑和夏鲁寺(Zhwa lu dgon pa)甘珠尔殿元代壁画等。其年代分布早至后弘初期,并均不晚于14世纪初。

西藏的金刚界曼荼罗主要是依据8世纪佛密(Buddhaguhya)的《怛特罗义入》、释友(Sakyamitra)的《俱差罗庄严真实摄疏》、庆喜藏(Anandagarbha)释《真实作明》和《一切金刚出现》以及11世纪后半至12世纪初无畏生护(Abhayākaragupta)的诸尊观想法《究竟瑜伽鬘》(Nihpayogavalī)和《金刚鬘》(Vajrāvalī)所绘 。在上述经典中,《俱差罗庄严真实摄疏》除五佛以外对其余诸尊未作详述,《怛特罗义入》中也没有对尊像进行具体描述。只有《究竟瑜伽鬘》《真实作明》和《一切金刚出现》给出了具体的尊容。

14世纪前后,布顿大师(Bu ston Rin chen grub,1290-1364年)删订金刚界曼荼罗以庆喜藏系为标准,此后所见金刚界五佛多为四面二臂形式。而在此之前,经典中所述金刚界五佛的样式并无定数,四面二臂与一面二臂,持物与不持物者兼有,本石窟中金刚界五佛一面二臂,应当为14世纪前的早期样本之一。

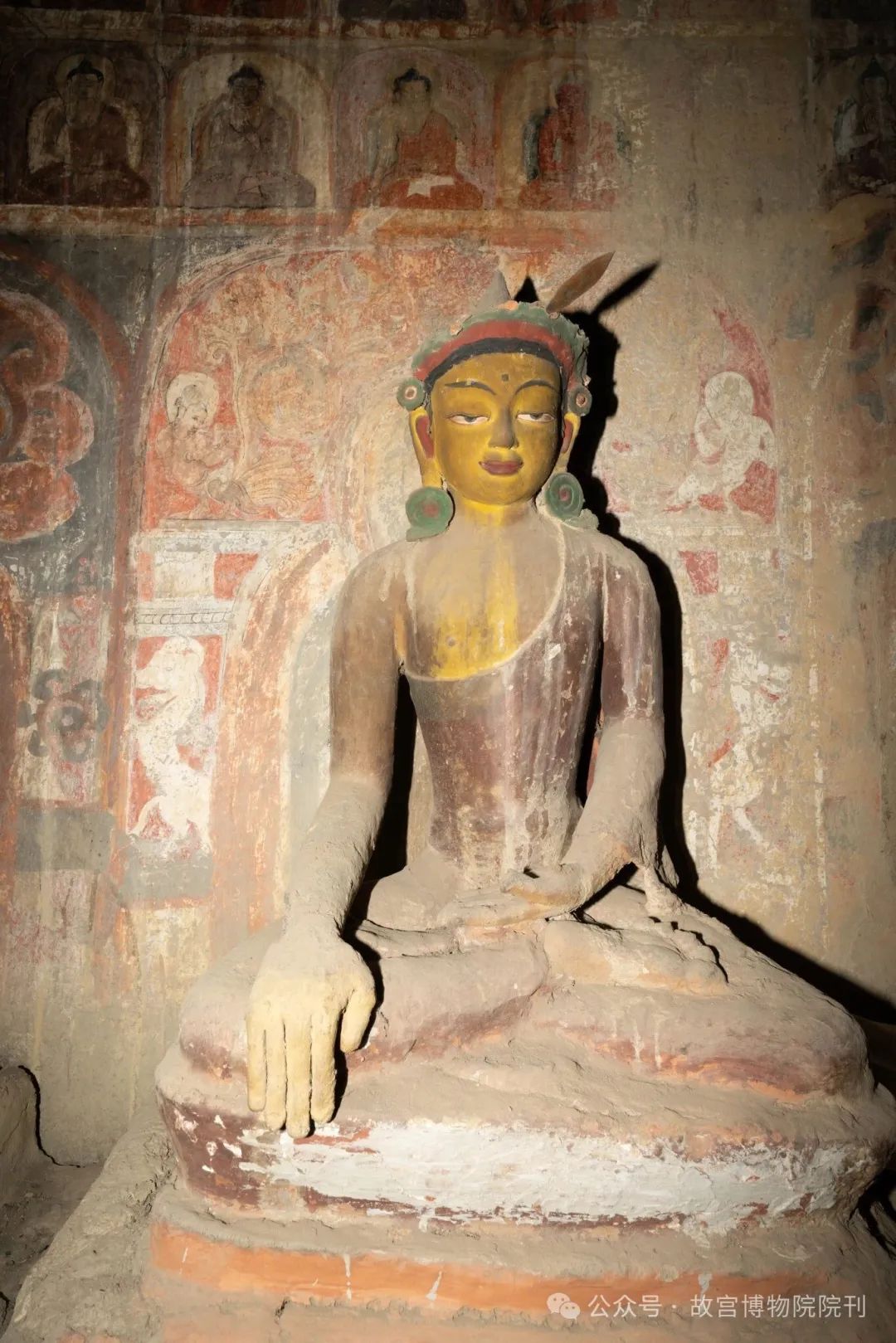

(二)大日如来、般若佛母与释迦的组合

殿内供案上的9尊泥塑中,除金刚界五佛和门口两尊护法神像外,其余两尊分别为位于Ⅱ壁正中的一面四臂般若佛母〔图十三〕,和Ⅳ壁正中的宝冠释迦牟尼佛〔图十四〕。宝冠释迦牟尼佛着坦右肩式袈裟,圆形耳珰垂及肩部,左手施禅定印,右手施触地印,结全跏趺坐于台座上,现存泥塑佩戴的头冠并非原始,系后做。由于此尊右手施触地印,所以斯内尔格罗夫在他的考察报告中将此尊误认为是不动佛(Imperturbable) ,是错误的。

图十三 四臂般若佛母 司冰摄

图十四 宝冠释迦牟尼佛 司冰摄

般若佛母一面四臂,正二手分别于胸前施说法印与禅定印,左右上手中持物已遗失,但仍能通过其手印的大致位置和姿态推测其身份,佛母身色应当为黄色,但现为白色,可能为后期修复时误绘。此尊的判定在之前的研究中也颇有争议,由于尊像现状缺乏女性特征,许多学者便将其认为是四臂观音,但其手印与四臂观音相去甚远,故也有学者认为是文殊菩萨,但其右手手印形态与文殊持剑状又不相符。结合此尊正二手手印且左上手似持经书姿态,我们推断其为般若佛母,这与德国学者海德的观点是一致的。

般若佛母是智慧和空性化现的众佛之母,在唐善无畏(637-735年)译《大毗卢遮那经广大仪轨》中,般若佛母被视为明妃,在曼荼罗观想中被置于大日如来面前,两者关系密切。在部分藏译文献中,般若佛母也被视为金刚界曼荼罗大日如来的女性化身,被称为金刚界大自在母(Vajradhatviśvarī) ,与金刚界之主大日如来相对应。在西藏,也有与金刚界曼荼罗形成组合的例子。

此般若佛母从现有图像特征来看,与传为11-12世纪玛吉拉准(Ma gcig labs sgron)觉域密行耳传传承图像相近,在西藏遗存较多,多见于13-15世纪《般若经》护经板浮雕中〔图十五〕。杨鸿蛟、魏文认为,由于这种样式的般若佛母在仪轨中被冠以法身称号,因此与释迦牟尼佛和大日如来相配,具有明显的三身寓意,即释迦牟尼佛代表化身、大日如来代表报身 。但是这个观点值得商榷,因为在现存的护经板中,般若佛母作为法身还与各种尊像形成不同的组合,与三身佛的组合无关,三身佛的思想不一定成立,有可能只是一种组合而已。

图十五 护经板 四川省阿坝羌族藏族自治州昌列寺藏 司冰摄

泥塑造像整体艺术风格体现出波罗艺术和尼泊尔地方特色的融合。身体偏瘦,四肢修长,脸部为上大下小的瓜子形,下颌线条柔和,较为尖短。这与流行于11-12世纪的波罗风格所具有的肌肉粗壮、脸型长方和下颌方正已有所不同,带有一些尼泊尔地方特色,更偏西藏西部样式,但U型联珠项链和垂至肩部的硕大圆形耳环又体现着波罗艺术的影响。遗憾的是,殿内金刚界五佛在晚期几经修复,其手印、持物和装饰等都留下过修复痕迹,造像的原始样式可能已经在此过程中被极大地改变了。

泥塑背光的样式亦展现了艺术风格的融合。主尊大日如来背光为木质雕刻,占据石窟主壁大部面积,上刻有六拏具,这样的背光最早应是由佛龛的形式演变而来 。背光中间有一横杠将画面分成上下两部分,下部外侧对称分布有六拏具中的象与马,内侧为“三道弯”立姿的力士形象。此站姿颇有波罗风格〔图十六〕,在斯比提河谷拉隆寺(Lhalung monastery)11世纪的泥塑背屏中便有相似的案例〔图十七〕,但门孜石窟中站姿的弯折程度已不如早期夸张,拉隆寺背屏中力士手部原用来承托背屏,门孜石窟则仅作形式上的上举,艺术风格趋于模式化。

图十六 III壁背屏力士像 司冰摄

图十七 拉隆寺背屏力士像 克里斯蒂安·卢塞尼茨摄

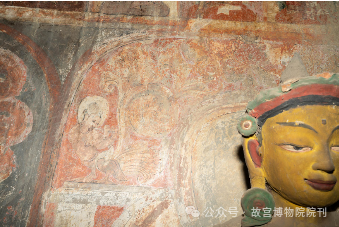

Ⅱ壁与Ⅳ壁6尊泥塑的背光为壁画形式,绘于泥塑身后的墙壁上。其中两壁中间尊神背光为旧绘,两端金刚界四佛身后背光为新绘,新绘者与Ⅲ壁大日如来两侧的立像似为同期,年代应不早于20世纪初。两组旧绘背光同样为六拏具样式〔图十八〕,与我们在西藏札达县宗普巴3号窟发现的背屏样式十分相似〔图十九〕,该石窟年代大致在13世纪前后。这两铺旧绘背光是由德国学者海德的团队在2011年左右清理出来的,她曾记录:“泥塑周围绘有背光⋯⋯最近刚刚被清理出来。我们从两层厚厚的彩绘之下,揭露出了精心绘制的紧那罗形象。” 从海德发表的图片看〔图二十〕,中间两铺旧绘背光上原也覆盖有与新绘金刚界四佛背光年代风格相同的壁画,这些新绘壁画在笔者团队到达时已经完全被清除。由此我们可以推测,石窟Ⅱ、Ⅳ壁泥塑身后的壁画背光原为同一年代,在金刚界四佛身后现有的新壁画下,应当也隐藏着与这两铺旧绘背光同一时代风格的壁画。

图十八 II壁背屏(局部) 司冰摄

图十九(左) 西藏札达县宗普巴石窟壁画背屏(局部) 2018年 罗文华摄

图二十(右) 宝冠释迦牟尼佛

13世纪以后,背光的样式发生了较大的变化。随着立体的佛龛愈来愈向平面化的佛背光方向发展,背光的面积愈来愈大,内容愈来愈复杂,风格亦愈来愈趋向华丽 。门孜石窟背屏的卷草纹勾勒细密华丽,花枝较为舒展,样式介于波罗风格团状卷草纹的紧凑内收与尼泊尔风格外展延伸的稀疏飘逸之间,应是二者过渡时期的作品,其图像与13世纪早中期的壁画特点更为接近,但这似乎与石窟开凿的时间有落差,应当是经过多次摧毁重修。

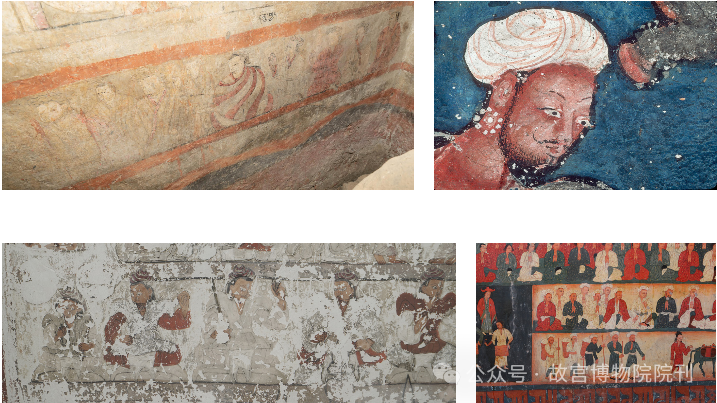

殿内四壁中仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ壁存有壁画,I壁壁画残毁。Ⅱ、Ⅳ壁壁画分为六层,由上往下依次为:团花纹一行、帷幔一行、五方佛千佛两行、泥塑背光三铺、佛传故事一行、供养人一行。Ⅲ壁壁画分布与Ⅱ、Ⅳ壁相当,不同之处是在大日如来背屏两侧五方佛下方各绘有类似于本地神的立像一身。正如上文提到的,壁画以Ⅱ壁起至Ⅳ壁供案下方顺时针所绘的佛传故事和供养人像最为重要,下文将作详细讨论。

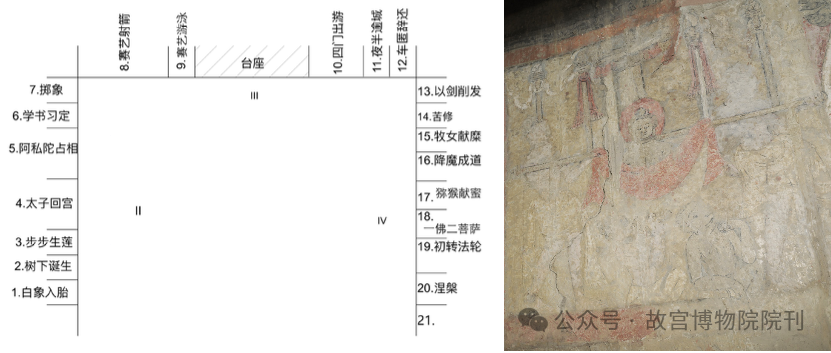

门孜石窟佛传故事共21幅〔图二十一〕,从Ⅱ壁第一幅白象入胎开始,顺时针方向依次为树下诞生、步步生莲、太子回宫、阿私陀占相、学书习定、掷象、赛艺射箭、赛艺游泳、四门出游、夜半逾城、车匿辞还、以剑削发、苦修、牧女献糜、降魔成道、猕猴献蜜、一佛二菩萨、初转法轮和涅槃,第21幅彻底残损,无法判断内容。

图二十一 (左)佛传故事分布图 彭希贤绘

图二十二(右) 太子回宫场景 司冰摄

壁画当中绝大部分内容判定较为明确,但仍有部分不甚清晰或保有争议,如第4幅“太子回宫”〔图二十二〕,在西藏佛传故事壁画中并不常见,尤其是早期作品中佛传故事情节较少的情况下,通常是在“步步生莲”或“树下诞生”后直接衔接到占卜场景。本画面中太子端坐正中,周围有四名侍者,画面中有一横杆,似为轿子,太子身后有装饰华丽的柱子六根,可能表示宫殿建筑。此画面表现方式与现藏于巴基斯坦国家博物馆的一尊2至3世纪犍陀罗浮雕十分相似〔图二十三〕,又因壁画前接“步步生莲”,后启“阿私陀占相”两情节较为明确,故推断此幅应为太子回宫。

图二十三(左)太子回宫场景 巴基斯坦国家博物馆藏 余宁川摄

图二十四(右)门孜石窟一佛二菩萨 司冰摄

此外便是第17幅“猕猴献蜜”之后的四个场景,石窟内遮挡严重及壁画保存状况不佳,给壁画内容的识别造成了较大的阻碍。在现存第18幅画面中我们能看到释迦牟尼端坐正中,左右两侧各有一带头光神像,可能为菩萨或弟子〔图二十四〕;第19幅中释迦牟尼端坐树下,左右身旁可见听法众数名,推断应当为“初转法轮”场景〔图二十五〕。在已知发现中,阿齐寺松载殿(gSum brtsegs)一层佛传壁画有与第18幅类似场景〔图二十六〕,画面中释迦牟尼坐正中施说法印,两侧有两菩萨听法,卢塞尼茨将此画面解读为“为两位菩萨说法(Teaching Bodhisattvas)”,其中佛右侧为观音 ,但与本石窟不同的是,阿齐寺佛传壁画中此场景位于“初转法轮”之后,故第18幅场景尚不明确,只能定名为“一佛二菩萨”。

图二十五(左) 初转法轮场景 司冰摄

图二十六(右) 阿齐寺松载殿为菩萨说法 雅罗斯拉夫·蓬卡尔(Jaroslav Poncar)摄于1984年,克里斯蒂安·卢塞尼茨 (Christian.Luczanits)提供

第20幅画面损坏十分严重,画面内容几乎不可见,仅在画面左侧残存4名人物形象,均有头光,面向画面左侧,表情中透出悲伤。结合其在佛传故事中的位置可推断场景应当为“涅槃”〔图二十七〕。第21幅画面几乎完全被损坏〔图二十八〕,但能够看到红色颜料勾勒的画框,画框内有线条残留,尽管内容不能辨识,但至少可以说明第20幅并非故事的完结场景。根据佛传故事的发展顺序,第21幅原先极有可能描绘了荼毗和八分舍利场景。

图二十七(左) 涅槃场景 司冰摄

图二十八(右) 门孜石窟佛传第21幅 司冰摄

此21幅佛传故事表现的是藏传佛教的释迦牟尼十二宏化的故事场景。藏传佛教传统的十二宏化并不是十二个故事,而是十二个主题场景,每个场景中包含多个故事。西藏中西部现存早期佛传故事壁画中场景多在二十至三十个之间。

最早记述十二宏化题材的藏传佛教文献是龙树(Klu sgrub)著《十二宏化赞》(mDzad pa bcu gnyis kyi tshul la bstod ba),成文大约在6-7世纪,11世纪前后由印度人提拉卡(Tilaka)和巴曹译师尼玛扎巴(sPa tshab Nyi ma grags pa)译出。与后世文献中的记载略有不同的是,此版本佛传故事从白象入胎开始,而非其他版本中常见的以兜率天下降始,这与本石窟中壁画完全吻合。已知发现中以白象入胎开始的佛传壁画还有敦煌莫高窟290窟和西藏阿里札达县东嘎1号窟(Dung dkar)等,年代分别为6世纪和11世纪前后,印度出土的笈多王朝及波罗王朝时期八相成道造像碑,也大都是始于白象入胎甚至右胁诞生场景,说明这也许是一种早期版本的特征。

对于十二宏化描述最明确的文献是14世纪布顿大师著《佛教史大宝藏论》,又有15世纪晚期格桑曲吉加措著《释迦牟尼大传》,书中对于十二宏化的具体情节有着更为详尽的描述。但本石窟壁画从内容上与这两部经典的记载均有一定差异,首先三十三天降下这一部分在本窟中完全没有出现,这与《十二宏化赞》内容吻合,但在上述两经典中都有提及;又如第4幅“太子回宫”和第17幅“猕猴献蜜”在《佛教史大宝藏论中》均无提及,且在《释迦牟尼大传》中着墨很多的佛初转法轮后的场景如舍卫城神变等亦不见于本窟中。

通过内容与经典同其他石窟的比较,虽不能完全确定本窟壁画所使用的蓝本,但能够看出其在情节内容的选择上透露出早期特征。如本石窟佛传壁画画幅仅为21幅,这与目前喜马拉雅地区发现的早期佛传故事数量相近,例如札达县东嘎1号窟佛传故事亦仅21幅,札达县桑达石窟(Pang gra phug)佛传故事仅20幅等。关于藏传佛教佛传壁画画幅数量与年代的关系,张建林老师曾指出,壁画“大体上可以分为简本和繁本两大类⋯⋯属于简本的画幅数量多在35幅以下,只表现故事的主要情节,繁本画幅则在40幅以上,在故事描述中注重表现细节。简本佛传壁画年代较早,为11-14世纪之间,繁本佛传壁画大约15世纪出现,逐渐形成此后藏传佛教佛传故事画的定式” 。

其次,佛传故事在石窟中分布的位置亦有其时代特征。门孜石窟佛传故事的情节以方框式画幅分布在壁画下方,这是喜马拉雅地区自后弘初期延续下来的传统,已知在西藏地区石窟中,如11世纪的东嘎石窟、13-14世纪前后的桑达石窟、15世纪的额钦石窟以及古格故城、托林寺(mTho lding dgon)佛传壁画均为此种排列方法。15世纪以后随着汉藏艺术融合的进一步深入,壁画中的佛传故事大都不再采用这种方格构图并绘制在主体壁画下方的方式,而是将佛传故事置于壁画主体位置,并打破画幅间的界限,以充分利用空间,如15世纪晚期贡嘎曲德寺(Gong dkar chos sde dgon)佛传壁画。

可见,门孜石窟壁画中佛传故事排列的位置是一种传统,这种传统似乎受到印度的影响。在一幅卫藏地区13世纪末至14世纪噶当(bka’ gdams)风格的唐卡〔图二十九〕中,释迦牟尼位于画面正中,占据主要位置,环绕主尊一周的为佛传故事情节,从唐卡右上角开始以顺时针方向至左上角结束,共22个情节。这是11-12世纪波罗王朝以来十分流行的布局方式。门孜石窟中体现了密教化后金刚界五佛中的大日如来替代了画面中释迦牟尼的位置,位于石窟正中,其余四佛排列于大日如来身侧,佛传故事则按顺序环绕于石窟壁画下方,正如唐卡中环绕在主尊身侧。

图二十九 佛传故事唐卡 13-14世纪 西藏中部

将此唐卡与门孜石窟佛传故事主要情节列出后可以发现,唐卡中右侧黄色区域与石窟Ⅱ壁情节大致相同,红色区域与Ⅲ壁情节大致相同,蓝色区域则与Ⅳ壁大致吻合,可见此种排列方式在当时的流行程度,这种情节与排列上的相似并非巧合。

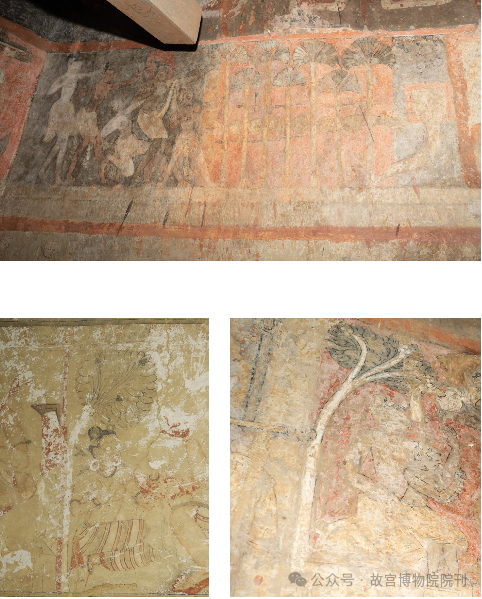

艺术风格上,门孜石窟佛传故事背景简洁,情节模式化,色调单一,云气较少,与西藏夏鲁寺元代壁画风格相当。其次,门孜石窟佛传绘画表现出了一种较为浓重的波罗风格,人物绘制上身袒裸,着短裙,肌肉强健,眼睛呈豆荚状〔图三十〕,建筑绘制所采用的带尖角屋檐,也是波罗风格的体现。这种波罗风格在西尼泊尔的出现似乎与1042年阿底峡大师入藏向西传法所带来的波罗影响有直接的联系。

本地元素在壁画中也有体现,石窟中对于树木的描绘和北部上木斯塘13-14世纪的贡却林石窟(Konchokling cave)如出一辙〔图三十一,图三十二〕,树杆向右倾斜,主干尽头分出三枝,每枝末端均绘有三个圆形果实。但总体来说波罗风格仍然在壁画中占据主导地位,人物的服配饰等亦较贡却林、仁钦林等石窟简洁许多,因此壁画的绘制年代应当较这些石窟更早一些,处于波罗风格向尼泊尔风格的过渡时期,大约在13世纪。

图三十(上) 佛传故事(局部) 司冰摄

图三十一(左下) 贡却林石窟壁画中的树 司冰摄

图三十二(右下) 门孜石窟壁画中的树 司冰摄

门孜石窟供养人图像亦值得关注。此部分绘于佛传壁画下方,原应在Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ壁均有分布,现损坏严重,仅Ⅲ壁两端及Ⅳ壁东端保留,Ⅱ壁供养人几乎完全不存。其中Ⅲ壁左侧可见供养人2位,面向右,右侧可见21位,双手作合十状,面向左〔图三十三〕,Ⅳ壁接Ⅲ壁处可见供养人2位,身姿手势均同Ⅲ壁右侧,画面内容似为Ⅲ壁延续。

在供养人图像中,有一种缠头样式的头巾很有特点,头巾大多为白色,呈扭曲缠绕状包住头发,由男性佩戴。这种头巾在西喜马拉雅地区壁画中发现案例众多,拉达克地区12-13世纪的阿齐寺松载殿(gSum brtsegs)二层救八难度母壁画中,亦多次出现佩戴此类头饰的人物形象〔图三十四〕,他们身着南亚热带地区风格样式的世俗服饰,可能代表着此类型头饰的最早来源。

在木斯塘本土,该样式的头饰亦非个例。在门孜石窟北部不远处的14世纪遗存仁钦岭石窟(Rinziling cave)中〔图三十五〕,我们也找到了佩戴该样式头巾的供养人。与早先发现不同的是,供养人着装已非南亚式而是一种更接近于藏式的交领长袍,与门孜石窟供养人的衣着十分相似。

在15世纪的西藏阿里地区亦发现多处壁画中绘有佩戴此类型头饰的供养人,目前已知的包括古格红殿〔图三十六〕和查宗贡巴石窟(‘Brag rdzong mgon pa)壁画等。画面中他们均身着长袍作礼拜状,但与木斯塘不同的是,阿里发现的此类人物似乎并非是生活在本地的贵族,而是朝圣者,壁画中他们大都背负着行李或骑在马上,并与画面中其他供养人间有明显的区分。由此我们或许可以推测,门孜石窟下方的供养人的主力可能就是来自于西喜马拉雅地区的信众,他们的着装配饰最初受到南亚地区的影响,在喜马拉雅山南坡的佛教中心木斯塘广建寺庙,也经由商道去古格、普兰等地进行朝拜活动。德国学者海德认为这样的头饰类型或源出于中亚 ,但目前没有直接证据,尚不能确认。

图三十三(左上) III壁供养人 司冰摄

图三十四(右上) 阿齐寺松载殿二层救八难度母壁画(局部) 雅罗斯拉夫·蓬卡尔(Jaroslav Poncar)摄于1984年, 克里斯蒂安·卢塞尼茨(Christian.Luczanits)提供

图三十五(左下) 仁钦岭石窟供养人 司冰摄

图三十六(右下) 西藏札达县古格红殿供养人 2018年 罗文华摄

“11至13世纪期间著名的佛教学者阿底峡尊者、玛尔巴尊者、米拉日巴尊者和大量的朝圣者,在经过西藏西部统治地区最南边的木斯塘,前往西藏普兰古格王国的途中,经常在木斯塘停留,在较长的时期内,在他们的影响下,出现了大量新的寺庙遗址” 。门孜石窟应当就是在这样的时代背景下历经开凿和绘画并代代修缮的。

综上所述,如果从壁画的角度来看时期问题,即使壁画中存在故事题材,但很少的云彩、形式化严重的树木、尼泊尔式瓦顶、波罗特点的人物面相等特征,在西藏西部11-13世纪和木斯塘13-14世纪的壁画中均十分常见,进一步比较壁画细节可知〔图三十七〕,门孜石窟年代早于上木斯塘其他的壁画〔图三十八〕,而与西藏西部现存13世纪的壁画更为相似〔图三十九〕,这与卢塞尼茨的观点接近。Ⅱ-Ⅳ壁的团花纹、垂幔、千佛以及Ⅱ、Ⅳ壁般若佛母、释迦牟尼佛背后的背光、Ⅲ壁主尊大日如来身后的木质六拏具背屏呈现出的特征与上述结论亦相吻合〔图四十〕,年代同属13世纪前后。只有Ⅱ、Ⅳ壁其他泥塑佛像的背光和Ⅲ壁佛背光两侧的本土神像为晚期所绘。

图三十七 门孜石窟IV壁背屏(局部) 司冰摄

图三十八 木斯塘扎西吉林石窟背屏(局部) 司冰摄

图三十九 西藏札达县羌普巴石窟背屏(局部) 2019年 罗文华摄

图四十 III壁木质背屏(局部) 司冰摄

通过对门孜石窟的初步调查,我们可以得出如下结论:首先,石窟的形制是后弘初期的,但是开凿时间是否能够早到11世纪,无法确认;其次,根据对壁画内容和风格的考证,整个石窟比较明确的年代应当是13世纪;第三,窟内的泥塑由于后期修改太过严重,可能已经偏离了原始的样子,无法作为断代标准,但它的图像学主题反映的仍然是11-13世纪西藏西部的特点;最后,石窟内部陈设经过多次改造,包括壁画都有晚近重绘的痕迹,说明它们的使用时间长,且与当地民众关系密切。

木斯塘从7世纪开始就被纳入吐蕃统治,8世纪莲花生(Padmasambhava)由此经过入藏,帮助西藏建立佛教信仰。10世纪中叶,古格王朝建立,木斯塘成为古格王朝的一部分。11世纪,西藏高僧米拉日巴、仁钦桑布(Rin chen bzang po,959-1055年)等都曾造访此地,1042年,阿底峡经木斯塘进入阿里,1212(或1214)年克什米尔大师释迦室利(Śakyāshri)经此地去西藏,印度波罗艺术、尼泊尔艺术亦均由此传入西藏西部。

12世纪初古格雅泽系,即后来的迦舍末罗王朝(Kasha Malla)、贡塘王朝、阿里-古格王朝、拉达克王朝在西藏西部兴起,木斯塘成为争夺的焦点之一,无形中促进了佛教的发展。13-14世纪,当地出现了一批石窟,如贡却林石窟、鲁力石窟(Luri Gompa)等,其建筑与绘塑具有印度波罗-尼泊尔-西藏风格等多元文化混合的特点。门孜石窟几乎是与它们同时或稍早一些时候完成的,艺术风格也是一致的,石窟内保存了目前西尼泊尔最早最完整的佛传故事壁画。以上就是门孜石窟同时反映了西藏西部、印度东部和尼泊尔三方影响的主要原因,这说明木斯塘从11世纪开始,就成为了三地商贸的重要通道。

故宫博物院考古队在尼泊尔的调查不仅追寻到了藏传佛教外溢到喜马拉雅山南坡的历史踪迹,同时也确定了将喜马拉雅山南北坡的历史遗迹作为整体进行考察和研究的工作方向。正如图齐所言,11世纪开始,雅泽系扰动了西南西藏的历史进程,这一历史转折将喜马拉雅南北坡的历史文化艺术牢牢地捆绑在一起,并延续到今天。喜马拉雅南坡北部的藏传佛教一直以来对中国西藏中尼边境文化的历史和现状产生着强烈的影响,对其研究的深入开展具有历史和现实的双重意义。我们的调查较西方学者起步已经晚了一百多年,未来需要我们将尽快就这一地区做更多的研究工作。