丁悚:民国上海摄影的文化推手

字号:T|T

2025-04-27 12:23 来源:中国摄影杂志

[摘要] 丁悚(1891-1969)是推动民国时期上海视觉文化发生发展的先驱,摄影是其艺术实践和都市生活的重要一环。20世纪初,丁悚便开始探索摄影的各种可能性,摄影亦是他都市生活中的一种游戏和社交方式。本文结合丁悚私人相册中的照片和民国时期见刊的照片,考察丁悚创作、收藏、交换、传播等各项摄影实践,探讨他在中国摄影史中的贡献和影响。

[关键词] 丁悚 华社 美术摄影 画意摄影 民国女性 社交摄影 都市文化

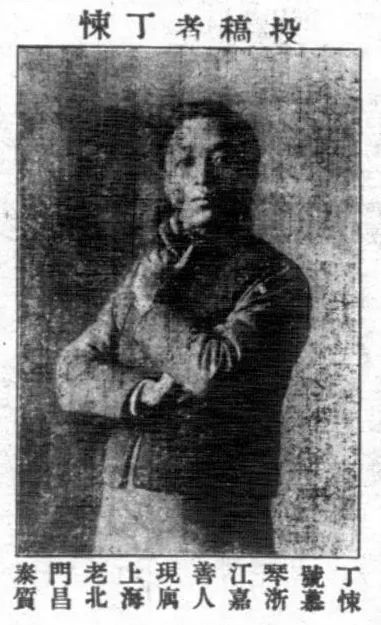

1913年3月23日,《申报》文艺副刊《自由谈》开始刊登“投稿者小影”。第一位亮相的投稿者是丁悚,他双臂环抱于胸前,左手食指指点下颌,直视读者,微微神气状。照片下方的文字介绍“丁悚号慕琴浙江嘉善人现寓上海老北门昌泰质”。1891年,丁悚出生于吴越交界处的枫泾(现为上海市金山区枫泾镇)。1903年,失怙失学的丁悚告别慈母和年幼的弟妹,投奔上海的姑母和姑父,寓居老北门城内昌泰典当行,在那里做学徒。10年后,这位典当行学徒出身的青年,通过摄影完成了向媒体人的身份转变,从此一发不可收拾,他的各类作品和他本人的照片频频见报见刊,俨然上海艺坛一颗冉冉升起的新星。

投稿者丁悚投的是什么稿?根据过往大家对他的印象,他投的应该是漫画稿。长期以来,丁悚最广为人知的身份是活跃于辛亥革命、五四运动前后的中国漫画先驱,是中国第一个漫画核心组织“漫画会”的创始人之一,是著名漫画家丁聪的父亲。鲜有人知道他是个艺术多面手,漫画、封面画、百美图、广告画、摄影、小说、剧谈、戏评、唱片样样玩得转。摄影在丁悚的艺术生涯和日常生活中占据重要地位,而丁悚的多元实践将摄影这项“新”媒介推上大众舞台,打开了上海摄影文化的局面。值得庆幸的是,丁悚的13本相册经过时代沧桑得以保存至今。其中的照片既是丁悚追求摄影艺术的例证,也是帮助今天的研究者“回到”历史现场、考订人物形象的重要视觉文献。本文将结合丁悚私人相册中的照片和刊登在报刊上与其相关的照片,考察丁悚创作与生活交织的摄影实践,探讨他在中国摄影史中的贡献和影响。

丁悚最初接触到摄影的时间已难考。根据相册里一张似乎是剪辫后不久拍下的肖像照猜测,他可能在20岁左右已经有上照相馆留影的意识和行动了。民国初期,丁悚结识了郎静山,静山广告社在《申报》老馆址对面的楼上,那时郎静山已很喜欢摄影,他有一个牌子很好、大四寸的反光镜箱,走哪儿都带着,由此获得“拎夜壶箱度日”的绰号。二人都是望平街的常客,丁悚或许在这里受到郎静山或其他摄影爱好者的影响,开始拿起相机拍照。

1918年10月,上海美术专科学校(简称“上海美专”,时名“上海图画美术学校”)校刊《美术》刊登了两张“本校龙华野外写生”的照片,照片上题有“戊午春季第一二年级龙华野外写生摄影,丁悚摄”的文字。这是目前可考的丁悚最早见刊的摄影作品。丁悚时任上海美专教务长,美专正处于教学改革和学院化转型的关键阶段,写生是该进程重要且富有争议的环节。丁悚用镜头记录了美专的教育新举措,并发布在杂志上,于当时是一种有先见之明的宣传策略,现在则成为中国近现代美术史和教育史的重要视觉文献。

丁悚拍摄的上海美专学生龙华野外写生(两幅),刊载于《美术》1918年10月第1期

在报刊绘制插图和漫画以及在美专执教和创作的经历,让丁悚在画坛获得了一定名声,不少学校慕名前来聘请他当教师。1918年至1928年,丁悚出任了同济大学、神州女学和晏摩氏女中等非专业美术院校的图画教师,并将记录教育工作的摄影习惯延续下来。1920年代,他的镜头里多次出现晏摩氏女中的人事物和丰富多彩的活动。这些照片通过丁悚的媒体关系网,穿梭于《礼拜六》《紫罗兰》《半月》《上海画报》《时报图画周刊》等报刊,展示上海学界风采。由于晏摩氏是贵族学校,学生中有不少名媛。如丁悚在回忆录里提到的许淑珍,是晏摩氏1928年级的毕业生,同年嫁给时任南京市市长的刘纪文。比许淑珍低两班的张乐怡,是宋子文的夫人。1925年出版的《晏摩氏年刊》,丁悚作为美编顾问参与其中。照片中的他,拿着相机说“Smile!”,正是他记录学生活动时的写照。

丁悚拍摄的晏摩氏女校之西剧《红谷之宴》中三中四生合演,刊载于《半月》1923年6月28日第2卷第20号

自己动手拍摄之外,丁悚还热衷收藏照片,13本相册即是一个力证。另一些具有珍贵历史意义的照片,晚年时他捐赠给了相关机构。一张1964年中国革命博物馆(2003年与中国历史博物馆组建成立中国国家博物馆)发给丁悚的收据显示,他的“有关五四运动的照片(原件)”13张和“抵制日货的照片(原件)”1张被作为文物征集上去。中华人民共和国成立后,丁悚成为上海文史馆馆员,他将有关五四运动的照片捐赠给上海文史馆。1964年,上海文史馆又将这些照片转赠给中国革命博物馆。

14张照片中有12张是学生游行的画面。根据当时上海的新闻报道,照片中的学生游行可能发生于1919年5月26日,上海学生联合会召集52所学校约两万五千名学生在西门公共体育场集合,宣誓罢课,并环城游行一周。或发生于5月31日,上海学生联合会联合上海工商界在西门外体育场举行的郭钦光烈士追悼大会,82所学校参加,与会者约十万人,纪念活动和演说结束后,学生整队游行至南市上海商会。追悼大会上,学生戴白色软帽以示纪念。丁悚任教的上海美专两次集会和游行均有参与,且第二次游行队伍前导是由该校墨笔布画郭烈士肖像。捐赠照片中至少有2张展示的就是美专学生队伍。6月25日,由海上闲人编撰、公义社出版的《上海罢市实录》收录多幅上海罢市和游行的照片,其中“(一)女学生之游行”“(三)男女学生之游行”“(五)男学生之游行”三幅与丁悚捐赠的照片相同。

照片刊载于《时报图画周刊》1924 年12 月21 日第231 期和《晏摩氏年刊(1925 年)》

五四运动发生后的两个月,《申报》和《东方杂志》先后用摄影图像对罢课罢市、学生集会游行进行报道,有几幅与丁悚所捐照片在拍摄角度和内容上高度相似。1999年,丁守和主编的《五四图史》在“学生总罢课”板块刊出了一张丁悚捐赠的照片。尽管未标注来源,但照片入选足以说明丁悚珍藏并捐赠的照片已成为中国近现代史的一部分。

这批有关五四运动的照片,原件本身和传播过程中均未出现明确作者信息。从丁悚发表在报刊上的各类作品可知,他是一个较有署名意识的创作者,他的签名样式是他独有的商标。这批照片若是丁悚拍摄的,见刊的时候他或许会以某种方式注明,然而他只是以捐赠人的身份出现在非公开的收据中。五四运动及后续上海罢工罢市罢课发生时,丁悚担任《神州日报》图画主任,其间他发表了多幅声援学生运动的漫画。据学者顾铮考证和推断,丁悚捐赠的这批照片,可能是由照相馆派出的摄影师拍摄。因为对比同时期西德尼·甘博(Sidney D. Gamble,1890-1968)拍摄的北京五四运动照片,视角灵动,取景内容和地点多样,兼顾整体场面和群体活动;丁悚捐赠的照片拍摄视角较为单一,场景局限于马路,内容模式化。考虑到当时上海报社未设专职摄影记者,或许可以认为这些照片是照相馆所摄。丁悚在何种机缘下获得这批照片现在已不得知,他对照片的保存意识让这批原本是新闻的照片穿越时空沉淀为历史,成为构建公共记忆的视觉材料。

丁悚还曾痴迷收藏人体照片,他自陈“最多时,几有千余种”,“同时有不少禁书”。20世纪二三十年代,丁悚因种种原因逐渐“遣散”了这类照片,将书“分赠爱好友人”,但有一本书影留在了《上海漫画》中。《上海漫画》创刊于1928年4月,张光宇任总经理兼总编辑,张正宇为副经理、副总编兼营业主任,叶浅予为漫画版编辑,郎静山、胡伯翔和张珍侯负责摄影部。该刊主要负责人是漫画会和中华摄影学社的核心成员,与丁悚交往密切,丁悚在该刊上发表过漫画和摄影作品。《上海漫画》从1928年第11期开辟栏目“世界人体之比较”,至1930年第98期,共出37回。该栏目每回刊出一套女性裸体照片,由叶浅予执笔,着重分析世界各地不同的民族生理特征。虽然经过上海美专的人体模特风波,彼时人体照片和绘画出现在报刊上已不再是稀奇事,但一份刊物如此密集地出现女性裸露的身体还是触动了租界巡捕房的神经,其向临时法院提出诉讼,最后杂志幸在法官和律师的帮助下得以胜诉脱困。当时的新闻报道和叶浅予的回忆都显示“世界人体之比较”栏目中的照片基本翻印自一本德文书,律师在德文原著的基础上进行辩护。经过学者调查,“世界人体之比较”中的照片大多源自德国妇科学家卡尔·海因里希·施特拉茨(Carl Heinrich Stratz,1858-1924)的著作《女性的种族美》(Die Rassenschönheit des Weibes)。该书出版于1901年,随后几十年间作者几度修订,再版数十次,影响广泛。《上海漫画》具体以哪个版本作为参照暂不得而知,但这本德文原著的主人是丁悚。丁悚可以说是这个栏目的“赞助人”。经此一役,该栏目成为《上海漫画》的招牌之一。

1927年是丁悚摄影生涯中的关键节点,标志其创作路径的转向:在此之前他见刊的照片多为自己、家人、朋友和学生的记录,在此之后他开始探索摄影作为艺术的可能性。

天马会第八届展览委员,右起为江小鹣、汪亚尘、王济远、唐吉生、 丁悚、杨清磬和张辰伯,1927年 丁悚家藏

是年11月5日至13日,天马会在上海霞飞路(今淮海中路)尚贤堂举行第八届美术展览会(简称“美展”)。天马会成立于1919年,是由上海美专师生组成的画家团体,以开办美展为主要活动,旨在研究艺术以及提倡艺术批评。丁悚是该团体创始人之一,在展览会务、交际和宣传方面发挥着重要作用,并以木炭画、水彩画、油画和摄影作品积极参展。丁悚和江小鹣、汪亚尘、张辰伯、王济远、唐吉生、杨清磬等担任第八届美展责任委员,增设摄影部,首次将摄影纳入美术展览的体系。这次参展的摄影作品有40多幅(一说60多)。丁悚有《晓雾朝阳》《秋柳暂息》《飞鸟》等入选,与陈万里、陈冷血、郎静山、黄梅生等作品共展一室。当时有影评云:“丁悚本为名画师,所摄之影,能运用画理,故作品富于画意,晓雾一幅,可为其作品之代表。”

以天马会第八届美展的摄影部为契机,郎静山、陈万里、胡伯翔等于1928年初发起中华摄影学社(简称“华社”)。和天马会相似,华社是以展览活动为主的摄影社团,活跃时期举办过6次摄影展(上海4次,杭州、南京各1次),其成员个人出版的《天鹏》和《中华摄影杂志》是该社的主要发表阵地。华社是20世纪二三十年代之交中国最大的摄影团体,一开美术摄影之风气,对摄影艺术的普及起到重要推动作用。丁悚在华社成立后不久便入社,积极参与每届影展,并有不俗作品入选。华社下设文书、会计、庶务和交际四个干事之职,丁悚在第三届影展时成为交际干事,也是第四届影展的筹备委员之一。华社活动的时期是丁悚摄影艺术实践最为活跃的时期。20世纪30年代初华社于无形中解散后,他的摄影艺术创作也渐渐停歇,兴趣转移至其他媒介和文艺活动了。

具体而言,丁悚及华社社友实践并推动的摄影是美术摄影。摄影在中国早期的运用以“真”见长,常见于政府外交、照相馆和事件现场,写实记录功能起主导作用。19世纪末20世纪初,世界摄影工业取得重大发展和突破,干版取代湿版,透明片基的软片、胶片、小型镜箱上市,彩色摄影技术初步付诸实用;而中国乘此技术东风,相机器材市场扩大,再加上国内出版印刷条件改善,摄影相关或使用照片的报刊增多,摄影逐渐走进普通民众的日常。人们对摄影的认识逐渐加深,发现它除了可以留取相貌、报道新闻外,还是一种造型手段和表现方式,具有成为艺术的可能性。新文化运动、五四运动的浪潮席卷了中国文化的方方面面,在制造了许多断裂的同时,也产生了许多新的联结,摄影与美术的结盟亦在其中。

照片刊载于《图画时报》1929 年4 月7 日第551 期和《中华摄影杂志》1931 年10 月第1 期

民国时期的美术摄影指的是将国画风格和意境融入摄影创作的一类摄影,其与19世纪80年代至20世纪二三十年代盛行于西方的画意摄影有相似之处。画意对美术摄影的影响不仅是在拍摄阶段(选择拍摄对象、构图、角度、光圈和快门组合等),也在对照片的后期处理上(如暗房技术、题词、取名等)。民国美术摄影做到极致的是郎静山及其集锦摄影。丁悚没有郎静山那么“极端”,但他以华社社员的身份进行摄影活动和发表作品时,也有意识地追求画意和唯美。以丁悚的一幅摄影作品《春色》为例。《春色》很可能拍摄的是上海公园的一隅,前景为水仙花丛,远景有树和坐在凳子上歇息的人。四季的花草和旅途中的风景是美术摄影常见的表现对象。这张照片应该是拍摄于20世纪20年代,原作(非胶片)收藏在丁悚的私人相簿中,未命名。1929年,《图画时报》第551期发表了“美术家丁悚”的几幅“艺术摄影”,命名为《春色》的这张照片位列其中。《图画时报》上这张《春色》与原片相比,四周剪裁了部分,更突出前景的水仙花丛。1932年,这张《春色》又登上华社社友朱寿仁等创办的《中华摄影杂志》第5期。《中华摄影杂志》中的摄影作品大多为单幅成页,即一页只刊登一幅照片,且许多照片还带有淡黄色的边框,像装框或贴卡纸悬挂在美术馆或美展墙上的艺术品一般。《中华摄影杂志》这幅《春色》较之原作,进行了更大范围的裁剪,将整个画面完全锁定在前景的水仙花丛,并对画面做了明显的模糊处理,使其具有朦胧的诗意和缥缈的美感。作品文字说明采用中英双语。《春色》的发表轨迹向我们展现了丁悚与华社社友对美术摄影中“美”的理解。这并非孤例。丁悚的摄影作品,一旦发表在华社相关刊物或作为华社影展出品发表在其他刊物上,多少会加上一层朦胧的“滤镜”。

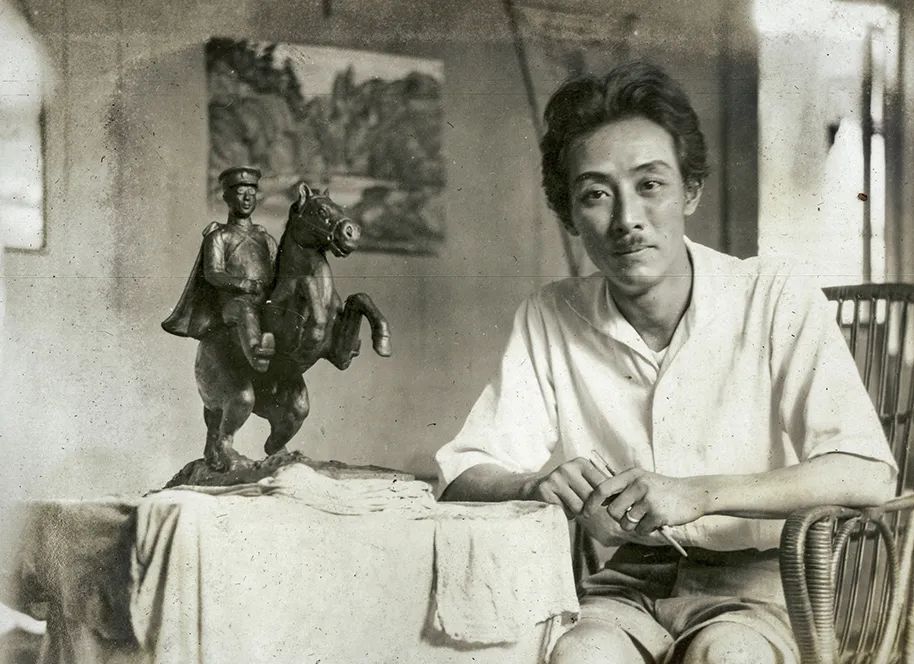

杭州著名王润兴饭店(俗名王饭儿),1931年 丁悚

丁悚的摄影作品题材丰富,广及乡野风光、都会景观、人物肖像、动物静物、人体写真,帧帧入影。在丁悚看来,“摄影和绘画都是平面的艺术,趋境虽不同,发挥个性是一致的”。他认为自己拍得好的作品,一部分是靠经验,一部分是从事绘画使自己具有了美的素养,懂得布置章法、光线和色调。所以丁悚的摄影,尤其是美术摄影,带有绘画的惯性。

上海豫园的湖心亭和九曲桥,1920-30年代 丁悚

照片刊载于《中华摄影 杂志》1933年12月第8期

丁悚对摄影的探索是多方位的。早年,镜子是丁悚室内拍摄的常客。拍摄对象或背靠镜子面对镜头,或面朝镜子背对镜头。这类穿衣镜照片曾在清末的照相馆流行一时。富有上照相馆经验的丁悚,将该拍摄方式用于自己的摄影实践,加强室内摄影的空间感和层次性。丁悚的镜像摄影没有照相馆“对影成双人”或“对影成三人”那么呆板,他尝试编织复杂的视线关系以增添观看的乐趣。丁悚为画家盛守白(画家梁中铭的妻子)拍摄的一幅照片中,盛坐在穿衣镜前,镜中映照着她的背影和丁悚坐在床上的女儿一英。这张照片形成盛守白与丁悚(照相机)、盛守白与一英、一英与丁悚(照相机)、一英与观看者、盛守白与观看者之间错综复杂的对视关系。对镜拍摄需要摄影师精心选择角度和布置画面,不然摄影师容易“露馅”。丁悚可以说精于此道,大多数情况他都把自己隐藏妥帖,除非他有意露面。丁悚为画家朋友孙雪泥拍摄的肖像照,左上方的镜子没有如往常一样照出被拍摄者的背影,而是巧妙地捕捉到摄影师操作相机的样子。丁悚通过镜子完成了与朋友的合影。

钝根、丁悚(右)游戏小影,刊载于《自由杂志》1913年第2期

丁悚还尝试过多重曝光,夫人和朋友参与他的实验,拍出“灵魂出窍”或“我观我”的效果。他也“折腾”自己,用自己的身体做摄影游戏。1914年,《游戏杂志》第9期刊登了一张“游戏小影(假山石)”。照片里,在“山脚”负重的是周瘦鹃,盘踞“山腰”的是陈小蝶,丁悚屹立“山顶”。这三位是开始闯荡出版界就玩在一起的“美少年”。1913年,时任《申报·自由谈》编辑的王钝根与丁悚合作了一幅游戏小影。照片中,丁悚穿中式长袍立于画面右侧,左手叉腰,右手被王钝根握着,身姿婀娜,脸朝正面,直视镜头(也是摄影师、读者、观众),表情高傲。王钝根则身着西装、皮鞋,侧身坐在凳子上双手握着丁悚的右手,面朝丁悚,做仰慕、殷勤状。背景虽像在室外,但树木、墙垣、地上的草以及光线看上去都有些假,且木窗的摆放也很奇怪,应该是照相馆或舞台的造景。这是一幅求爱图,丁悚或许在反串女性。丁悚的反串颇具女性神韵,得益于他经常观察女性,善绘仕女图。而且丁悚貌美,周瘦鹃形容他“娇小玲珑,活似一个香扇坠儿,可和李香君配得对”。丁悚不止一次尝试反串,他曾拍过女装照。1913年丁悚与王钝根、了青(徐岱祥)、二我(陈其渊)同游沪滨时,拿出化妆小影索要题诗,二我赋了四首绝句。从诗句的描述来看,丁悚的女装照片或许不止一张。1924年,《半月》杂志第3卷第13期刊出周瘦鹃和丁悚的女装合照,这张合照上面还有一张周瘦鹃的单人女装照。女装合照的拍摄时间可能在1915年左右。照片中,周瘦鹃是坐姿,左手撑下颚,短袄长裙,丁悚稍站在周的身后,身着短衣、长裤和围巾,二人表情温婉。

丁悚年轻时所结交的朋友和共事的同僚许多是后来被贬为“鸳鸯蝴蝶派”的旧式文人。他们身上带着“世俗才子”的传统,拥有一份玩世心态;在这种玩赏意识的影响下,他们会追求艺术化的生活方式和事业中的游戏趣味。许多旧式文人在某些方面并非人们所想象的那样故步自封、僵化落后,他们对新媒介技术保持非常开放的态度。摄影作为民初通俗文学刊物的一部分,像文字、戏曲、电影、魔术等一样,被纳入大写的“游戏”中,成为文人进行娱乐的途径之一。文人们利用摄影与杂志两个媒介,通过游戏自己的身体,供公众消费自己的形象,在为自己打造名气的同时,也使摄影在游戏和戏仿中得到更大范围的普及。

在丁悚的所有摄影实验中,人体摄影或许是最大胆和最引人注目的,因其汇聚了自人体写生风波以来各种争议话题。传统中国绘画艺术中只有人物没有人体。近现代意义的人体艺术是西方来客。

晚清,“人体”出现在“格致之学”中,进入生理、解剖、医学、化学等领域和话语。民初,写生将人体带入艺术的话语与实践。1910年代,李叔同、上海美专及其他美术学校先后开始使用人体模特,开设人体写生课。到1920年代,人体写生虽然还是受到各方非议,但作为一种教学实践和绘画技法,人体写生已经获得美术学校和画家们的普遍认同。人体写生的普及助力了人体摄影的发生发展,一些早期探索人体摄影的摄影师就是借用美术院校的裸体模特进行创作。中国人中最早进行人体摄影探索的是北京光社的黄振玉、刘半农和吴辑熙三人。华社方面,第一个探索人体摄影并取得相当成就的是郎静山。此外,华社影展以及两份非官方摄影刊物《天鹏》和《中华摄影杂志》都曾选入人体摄影作品。到20年代末至30年代抗战之前,人体摄影已经成为一种中国人(尤其是像上海这样大城市的居民)并不陌生、摄影爱好者有机会尝试创作的艺术样式了。华社同人丁悚,作为人体写生倡导者和摄影爱好者,就是在这样较成熟风气下,展开了自己的人体摄影探索。

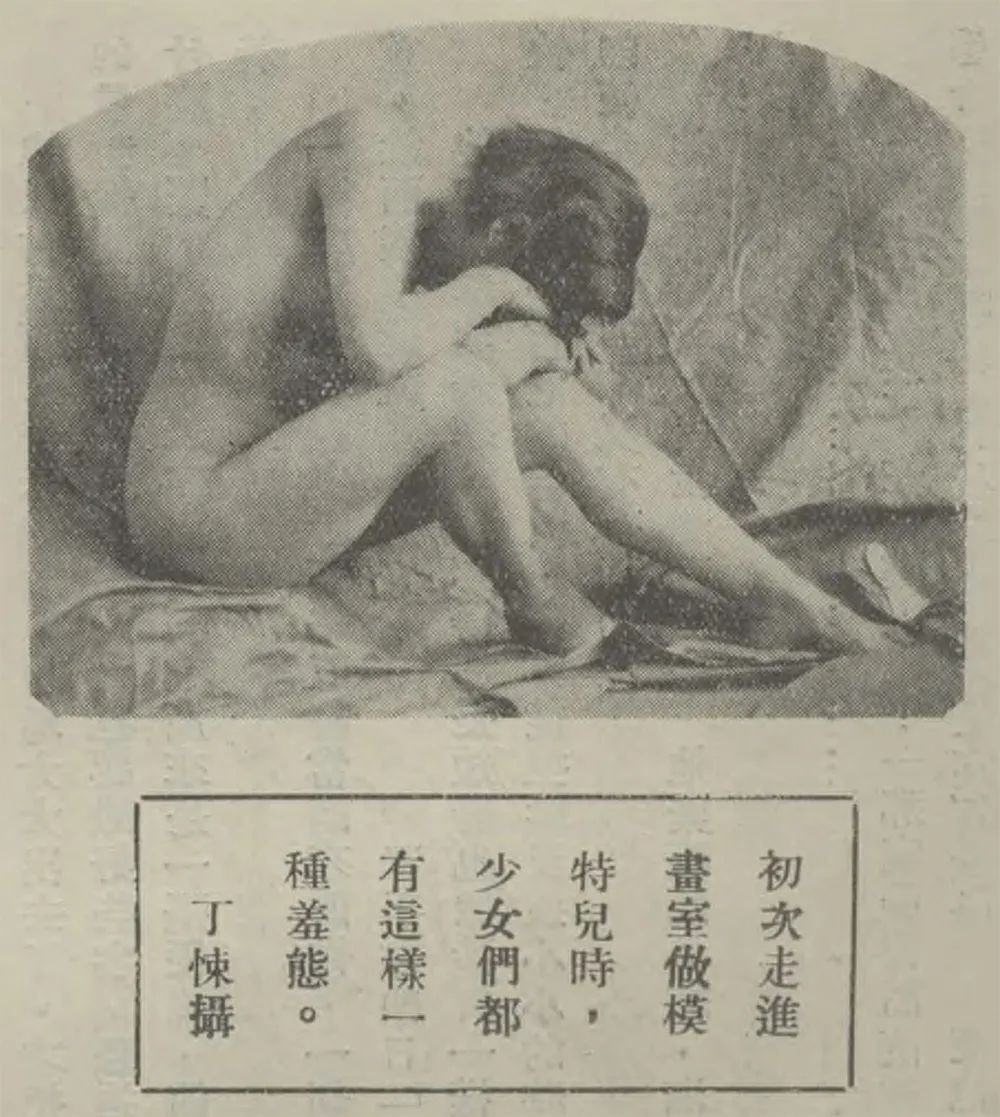

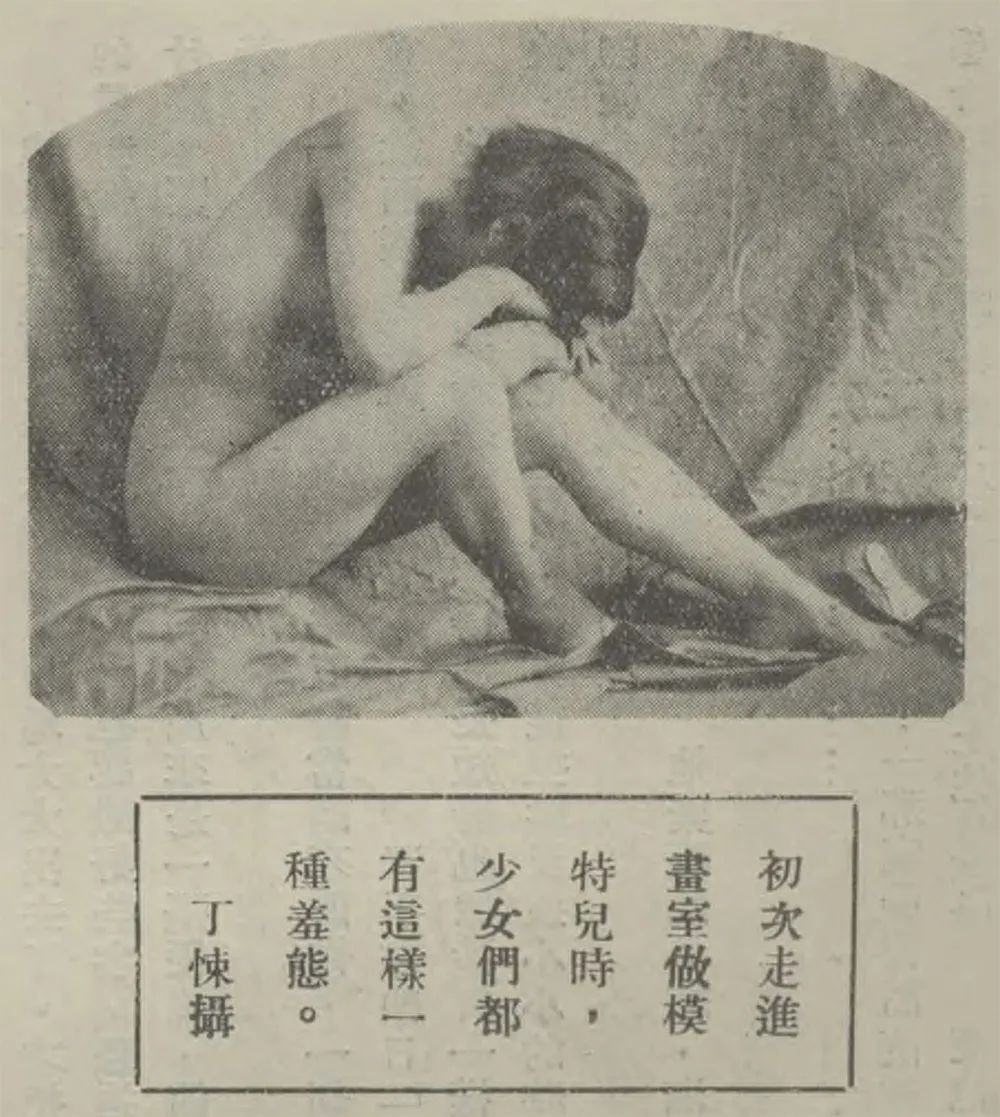

初次走进画室做模特儿时,少女们都有这样一种羞态, 丁悚摄

刊载于《民众生活》 1930年10月30日第1卷第17期

现有资料显示,丁悚在民国报刊上发表了11幅人体摄影作品。根据这些照片的背景布置,女性模特的发型和身形,模特身下毯子边缘的花纹样式,偶尔出现的笔筒,可以推断这些照片很有可能是在同一场地拍的同一位模特,暂时可以视为同一系列的作品。丁悚这个系列的人体摄影实践,大致拍摄于1930年前后,正是华社的活跃时期,也是他与摄影创作的“蜜月期”。在十多年的美专教学生涯中,丁悚经历过多场人体写生或人体写生教学。他的人体画作现存不多,总体而言描绘对象的体态是舒展和开放的。反观丁悚的人体摄影,模特的姿势多有局促。正如《民众生活》上那幅照片的配文所示:“初次走进画室做模特儿时,少女们都有这样一种羞态。”这种“羞态”不仅反映在模特局促的姿势上,还反映在面容的遮蔽上。丁悚所有的人体摄影作品,模特都没露脸,或垂面,或手挡,或戴面具。不直视镜头,一方面或许是因为女性模特害怕暴露自己的身份而遭受伦理道德压力,另一方面可能是因为丁悚的美学取向。

摄影是丁悚创作实践的重要一环,亦是他都市生活中的一种社交方式。丁悚认为他的摄影是“处世的一种应酬品”,自动去寻觅拍摄目标的情况很少,多的是被动进行服务。因为会拍照且是个“好好先生”,丁悚成了熟人们的摄影师。他擅拍人像,尤其女性。

丁悚曾因为戏曲爱好和唱片发烧友的缘故,接触了许多京剧名伶,并为她们拍下了不少现在看来颇具文献价值的照片。潘雪艳和雪艳琴二位女伶两极的拍照表现给丁悚留下了深刻印象。丁悚拍摄人像,讲求人物、衣饰、背景三合一。在背景类似,衣着打扮都不差的情况下,拍摄对象的表现就成为一张好照片的关键。丁悚曾拿二人的照片讲解拍摄要点。潘雪艳因为姿态自然、神态流丽而稳重,成就了丁悚的得意之作,这张照片曾三次刊登在报刊上。而与雪艳琴的拍照经历,丁悚觉得是他“摄女艺人照像以来,第一次的失败”。拍摄那天,他们抵达兆丰公园时天色已晚,再加上阴天,光线欠佳,丁悚连续拍了二十几张都不满意。刊登在《中华摄影杂志》上讲人像拍摄的这幅雪艳琴的肖像照,是丁悚待她不留神时抓拍的,他认为比之前特意摆姿势的照片要好看很多。但其实这张登出的照片也是经过了剪裁,原片是一张全身照。可能丁悚实在觉得她那双平底鞋很“不灵”,于是只取了上半身。这次是丁悚记忆犹新、反复言说的摄影交际事件,说明摄影于他很多时候虽是应酬品,但他还是会坚持自己的美学品位,以期在作为交际的摄影实践中拍出一点“美”来。

照片刊载于《正气报》1931 年1 月13 日第70 期

从夫人的闺房照到乡野的旅行照、公园的游艺照、操场的活动照、游泳池的嬉戏照,丁悚拍摄的民国女性照片主观上或许是家庭记录或应酬用,客观上反映了女性生活空间的变化。结合他的漫画、百美图、封面画等作品,可知丁悚一直以来支持女性解放和独立自主。他朝公共空间里自由活动的女性无所忌讳地按下快门并发表在报刊上的行径,亦是一种对女性态度的宣言,并且他的摄影实践又在日积月累中增强了女性在公共空间的可见度。

如果丁悚生活在今天,他的微信朋友圈必定精彩纷呈:组织狼虎会叙餐会,参加星社雅集,上天蟾舞台看戏,品明月社歌舞,张罗名角录唱片……丁悚跨界交游的视觉证据被珍藏在他的相册中,有他自己拍摄的沪上名流肖像照和活动照,也有朋友赠予他和他家人的肖像照,寄赠照片成为他们维系情感的重要方式。

同系列照片刊载于《上海漫画》1928年8月18日第18期

当时,演员、歌星流行去照相馆拍广告照,如“歌星影星摄影的大本营”沪江照相楼。沪江照相楼拍摄的明星照,很多时候能登上《良友》《玲珑》《电声》等有影响力的刊物的封面。丁悚收到过来自叶红、叶英、欧阳飞莉、周铭等明星或名媛的沪江照。这些照片送到丁悚手里,可能不仅仅为了联络情感、纪念或收藏。丁悚跨界多个圈子,在报刊出版行业和演艺界有强大的人脉网和一定的话语权。经由他,照片或可刊发以增加曝光量,或可递送至演艺公司和集团处以博得成名的机会。因此经常能在杂志登载的照片旁边,看到“丁悚赠”或“丁悚赠,某某照相馆摄”的字样。丁悚对名人赠签名照比较讲究。很多名角事先准备好各式照片和分赠名单,并让代笔签名,遇到名单上的人就送,他认为“这种照片实一无足取”,只接受“当面亲笔签署双款”的照片。他曾拒绝过马连良的代笔签名便装照和戏装照,后者只得重新亲自签好后再赠予他。丁悚相册里作为社交媒体的赠照也证实了这一点,多数赠照都有明确的双款信息。照片的交换、寄赠、保存、发布以及丁悚对亲笔签名的一点坚持,让后世的我们得以按图索人,窥探民国上海滩文艺圈由摄影联结起来的交游网络。

画家许晓霞曾评价他的朋友兼同事丁悚“是一个多艺多能者,书画之外,更精摄影,戏剧歌唱,照样研究一番”。丁悚同时代的友人已敏锐观察到他在多个领域的艺术成就,是一名跨界媒体人。称丁悚为媒体人并非要否定他的艺术家身份(虽然丁悚本人很明确地否认过),而是为了强调媒介和跨媒介这条贯穿丁悚艺术生命始终的重要却曾被忽视的线索。20世纪初,对于摄影这项尚新的媒介,丁悚进行了多方探索和实践,不仅凭借美术摄影创作和影展推动了摄影的艺术合法性进程,还通过游戏自己的身体、卷入亲朋好友、调用报刊出版网络等将摄影打造为大众文化风尚。

丁悚珍藏的相册中以及曾发表在刊物上的照片可分为三类:他动手拍摄的,他作为被摄对象的,以及别人赠予他的。若仅以美术摄影创作(他动手拍摄的照片)来确认丁悚在中国摄影史上的地位和贡献必然失之偏颇。相较单一的创作者,丁悚更像一个小型图片通讯社:他既负责生产又参与传播,经由自己的社会关系网,将照片精准投放到如展览、报纸、杂志等合宜的平台。他不是照片流动、传播的终点,而是一个活跃的节点。像丁悚这样的节点,在20世纪二三十年代的上海数量不少。他们的摄影实践与纸媒合谋,共同推动了上海摄影的第一个繁荣期,构成了民国上海视觉文化和都市文化的一道独特风景。