晚清荔波文庙空间格局复原探析

字号:T|T

2025-04-23 16:31 来源:建筑遗产学刊

引言

儒学文化的传播在古代中国中央对地方的统治中发挥着重要的作用,文庙建筑在这一过程中逐渐扎根于地方。明太祖朱元璋为加强对西南地区的统治,于洪武二年(1369 年)诏令“天下郡县并建学校,以作养士类”。洪武五年(1372年)诏诫百官:“农桑,衣食之本;学校,道理之原。”并以文庙建设作为考核地方官吏政绩的主要依据。朱元璋在洪武十五年(1382 年)平定云南后,出于战略考虑,将 30 万兵士屯于云南、贵州一带固守西南 ;之后,又向贵州迁入大量汉民,中原文化随之传入黔地。永乐十一年(1413 年),明朝设立了贵州布政使司,正式建制为省。贵州作为通向云南和四川的要道,政治地位逐渐提升,自明之后逐渐融入中原文化。清雍正年间推行“改土归流”政策,使土司制度逐渐退出历史舞台,中央王朝的势力进一步深入苗疆腹地。如是,儒家文化依托行政文书的颁布、文化教育的推行和移民活动的开展得以在贵州地区传播和发展,而文庙则是儒学在贵州地域化的核心载体。

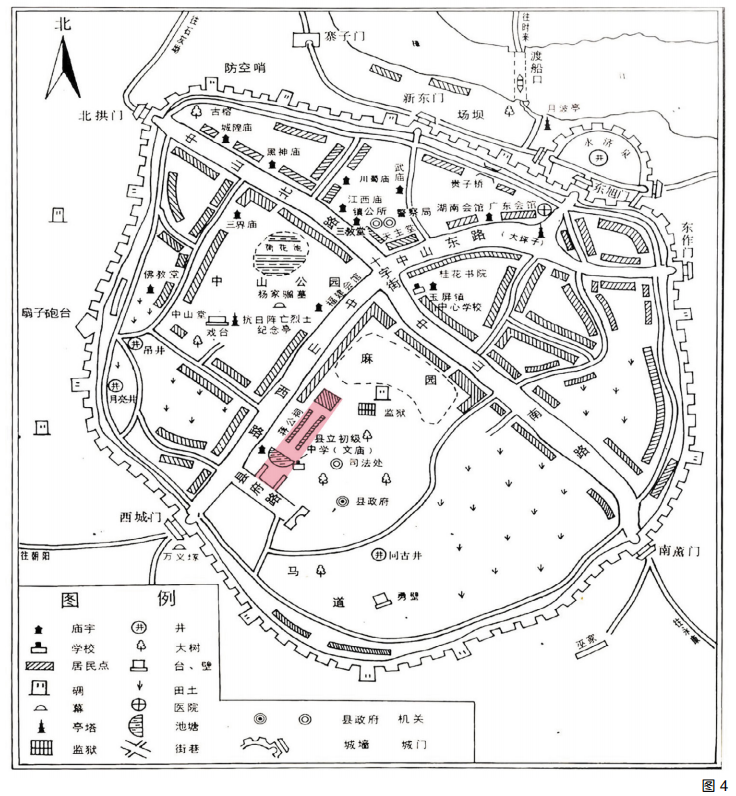

据调查,贵州省原有文庙 63 座,其中16 座文庙尚有遗存(图 1),集中分布在黔中和黔东北地区。其中规模较大、保存较为完整的有黔中的安顺府文庙、普安州文庙,以及黔东北的思南府文庙。荔波县所处的黔南地区文庙遗存较少,荔波文庙尚存少量遗迹,因此而显得弥足珍贵,对了解地方历史文化具有重要意义。

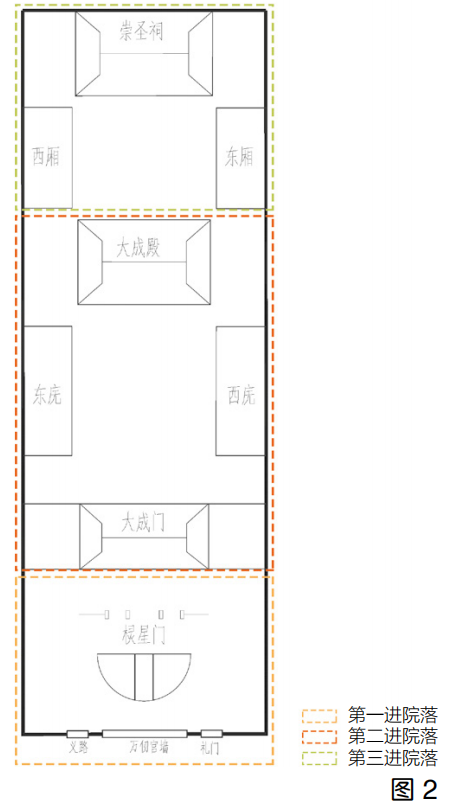

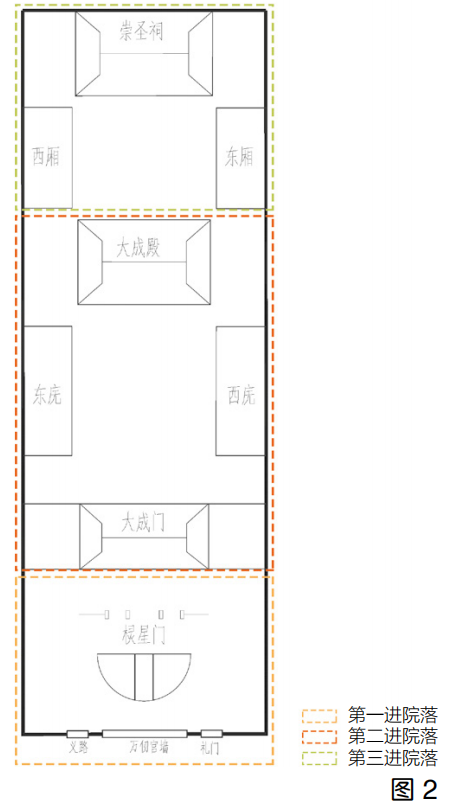

受中国传统等级观念的影响,文庙在空间格局上普遍采用中轴对称的方式,以凸显其庄严感、权威感。文庙一般坐北朝南,中轴线上自南而北依次包含万仞宫墙(即照壁)、泮池、棂星门、大成门、大成殿、崇圣祠六个主要部分。大成殿和大成门前两侧为东西两庑和两厢,个别案例在轴线两侧亦会增设少量附属建筑(图 2)。文庙主要分为国庙、家庙和地方文庙三种类型,按照等级高低和中轴线上的庭院数量可划分为:九进院落、五进院落、三进院落、二进院落等,地方文庙多采用三进院落的格局 。

荔波文庙主体建筑均已拆毁,所幸建筑用地尚未进一步开发,各类遗迹得以留存若干,这为现场考察调研、推测文庙格局原貌提供了可能性。考证荔波文庙的历史变迁,梳理明清时期黔东南地区融入中原文化的历史事件,对于推进荔波历史文化研究工作具有一定意义。

荔波位于黔东南地区,少数民族人口占全县人口 90% 以上。历史上由于交通闭塞,荔波与外界往来甚少,少数民族文化底蕴深厚。但在“改土归流”政策的推动下,来自中原的儒学文化产生的影响同样深远。

清《荔波县志》载“县古荆州南境,汉至唐五代为百粤溪峒地。苗蛮各种聚族而居,各分渠首为捧,凡十有六捧。宋始置荔波州,属岭南西路。元属庆远路之南丹安抚司,后为蒙、皮、雷三土酋分据。明洪武元年灭三姓土酋……”清顺治年间,荔波属广西庆远府管辖,雍正十年(1732 年)改属贵州都匀府。荔波文庙始建于乾隆二年(1737 年),为改属之后兴建,其后历经多次改建。文庙的兴建使地方和中央的联系更加紧密,也促进了该地教育和文化的发展。

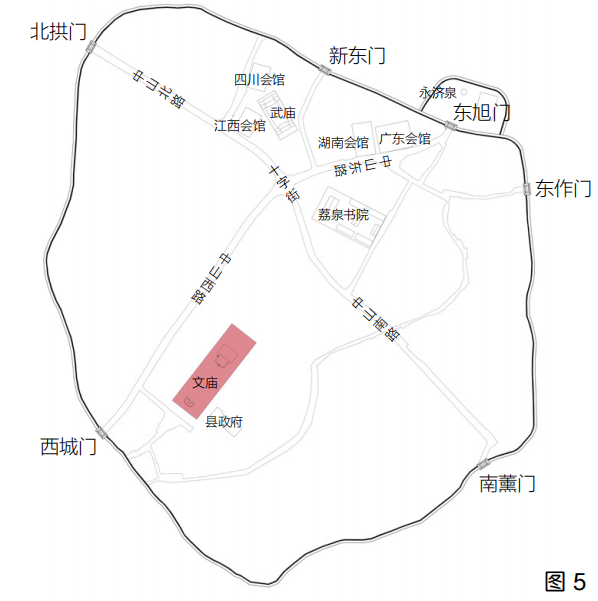

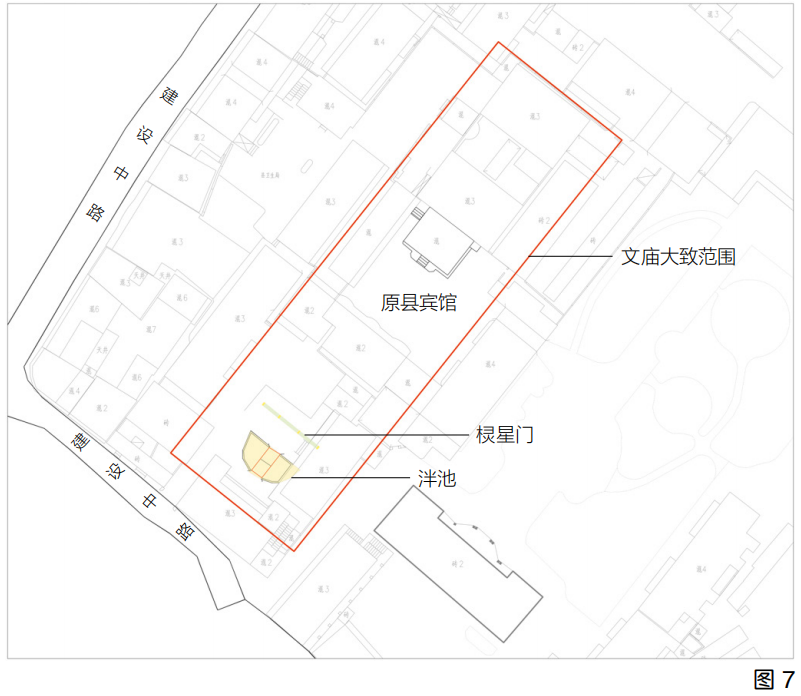

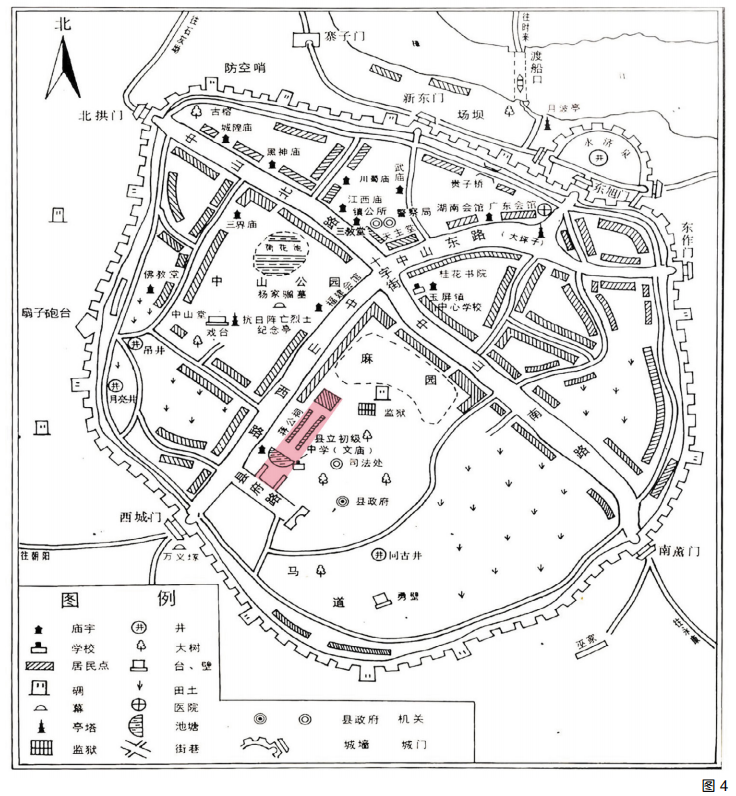

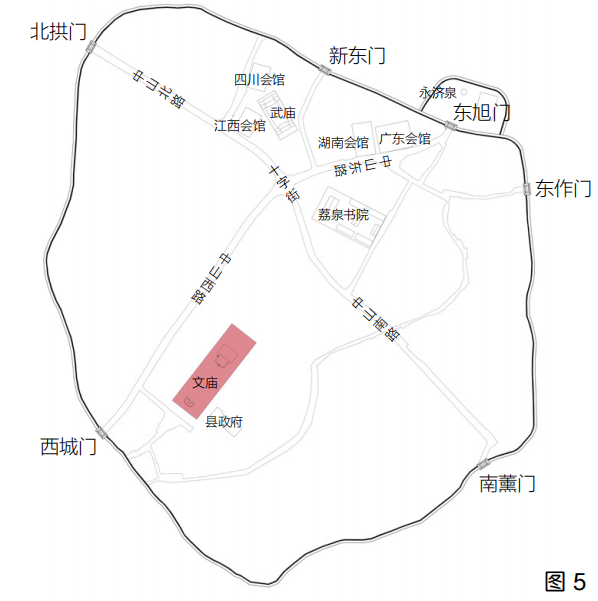

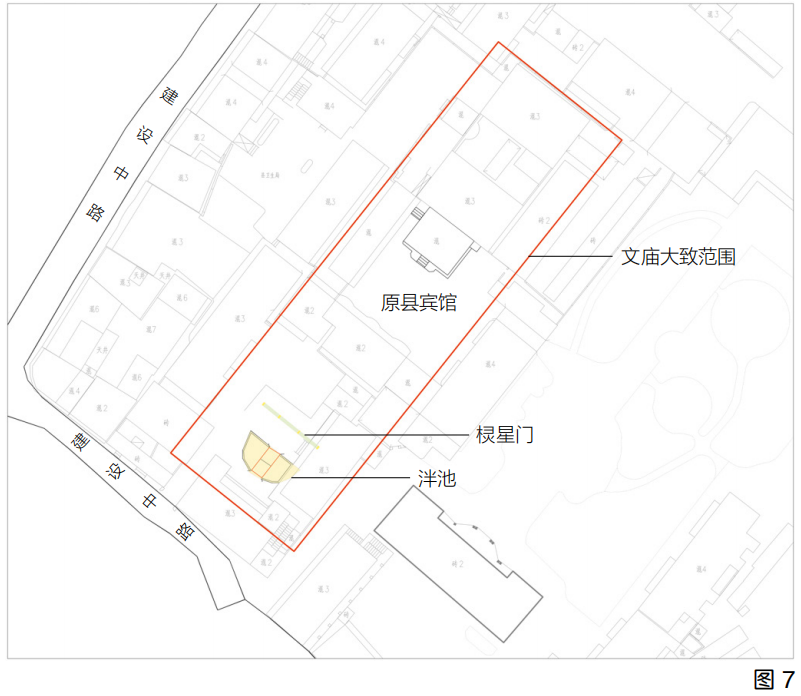

荔波文庙旧址位于现县城建设中路以东,马道巷(民国为县府路)以北,四周被建筑和巷道围合,地块已荒废多年。现存遗迹建于同治十年(1871 年),有泮池、石孔桥、棂星门及其高台、须弥座,以及一些石礅。棂星门高台长 10.5 m,宽11.8 m,高 1.4 m,周边用方石平整铺设;泮池呈半月形,底径 12.8 m,池上有三孔桥一座,长 6.5 m,宽 2.6 m,由麻石条砌筑而成。通过现场调研,基于当地官方和民间对文庙边界的共同认知,可初步推断文庙旧址的用地范围(图 3—图 8)。

由于缺乏荔波文庙建筑的历史照片及相关图纸,以下与文庙建置沿革相关的历史信息主要来源于地方志记述、民国地图及历史卫星影像。

清雍正四年(1726 年),清廷派重兵对既无土司统治亦无官府管制、尚处于原始社会末期的黔东南“苗疆”进行大规模“进剿”。乾隆元年(1736 年)苗民起义被镇压之后,贵州各地复修城池。乾隆二年,荔波城迁于今址,文庙建造历程由此展开。

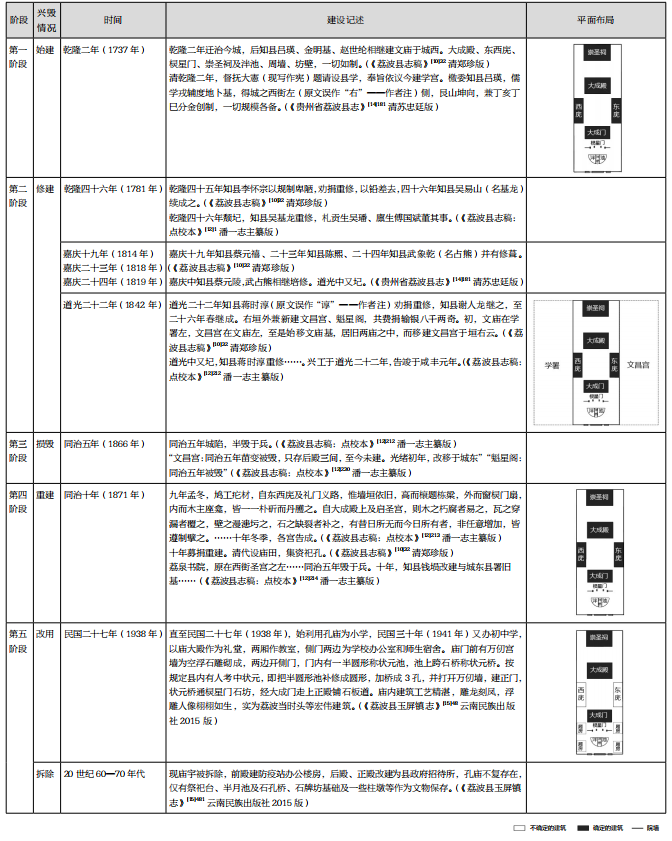

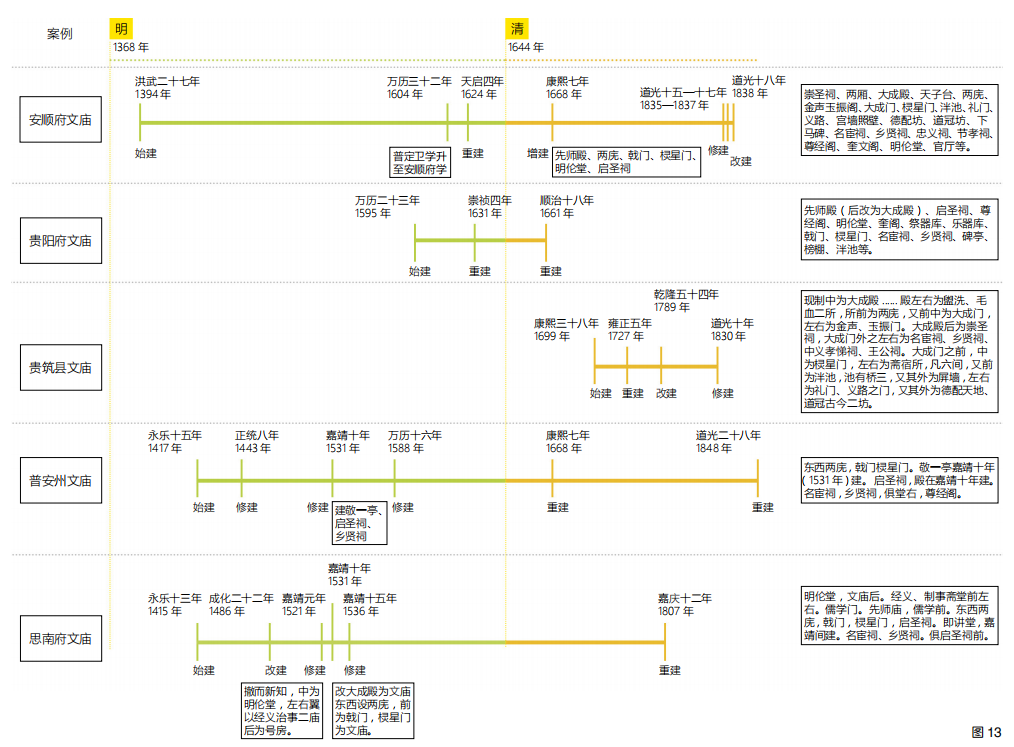

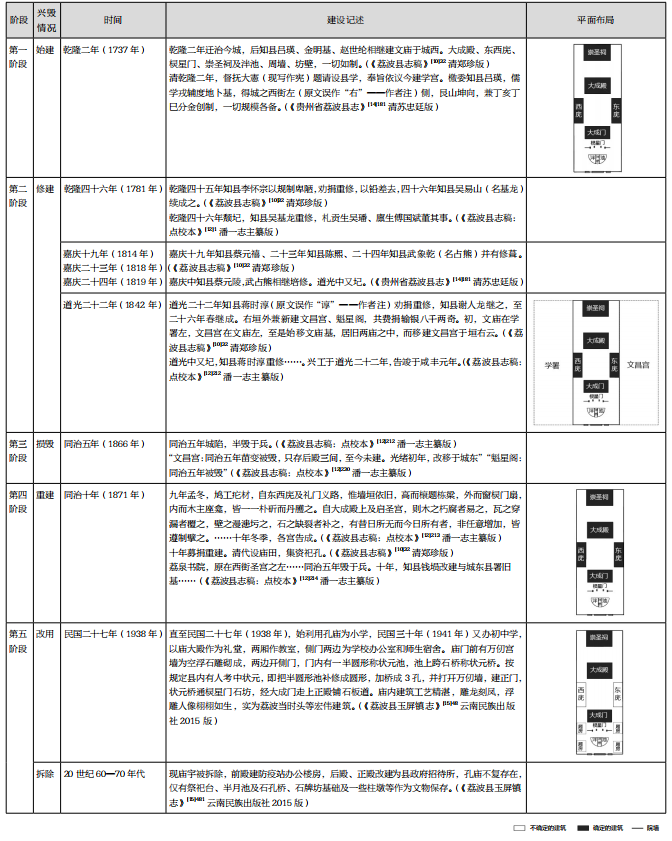

荔波文庙初建于乾隆二年(1737 年),历经多次修葺,同治十年(1871 年)重建,民国二十七年(1938 年)改用作学校,20世纪 60—70 年代拆除主体建筑。笔者将这近三百年的时间划分为如表 1 所示的五个阶段。

初建时,文庙“一切如制”。关于第二阶段文庙建筑变化,文献中仅描述了文庙东西两侧新建文昌宫与学署的过程。文庙于同治五年(1866 年)在战乱中半毁,文昌宫和学署也被毁。第四阶段“有昔日所无而今日所有者,非任意增加,皆遵制擘之”,文庙依照旧有样式重建。

文献中对文庙初建和重建的建置格局,以及改用和拆除后建筑使用状况的详细记载,基本反映了荔波文庙建筑规制等内容:自乾隆二年(1737 年)初建时至同治十年(1871 年)重建,文庙建置格局基本保持不变。将文献中关于改用后的记载提及“庙大殿”“两厢”“侧门”“万仞宫墙”“状元池”“状元桥”“棂星门”“大成门”的内容,与初建时和重建后的文献记载对照分析,可进一步证明荔波文庙的建筑配置未变。而《玉屏镇志》记载:“...... 两厢作教室,侧门两边为学校办公室和师生宿舍。庙门前有万仞宫墙为空浮石雕砌成,两边开侧门 ......”这是笔者所见方志中首次出现的关于厢房的记述,丰富了文庙第一进院落格局的信息。文庙拆除后,根据地方文庙三进院落格局分析,《玉屏镇志》中提及的“前殿”“后殿”“正殿”,可基本对应于“大成门”“崇圣祠”“大成殿”。

据此可知,荔波文庙与常规文庙规制大体一致,第一进院落至第三进院落中轴线上的建筑布局可基本确定,依次为:万仞宫墙、泮池、棂星门、东西两厢、大成门、东西两庑、大成殿、崇圣祠。第一进院落的中轴线两侧厢房的具体布局尚无法确定。

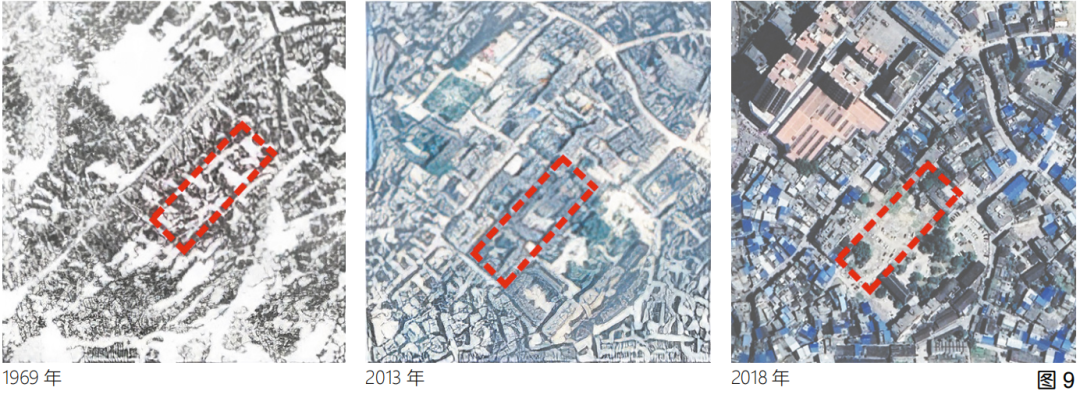

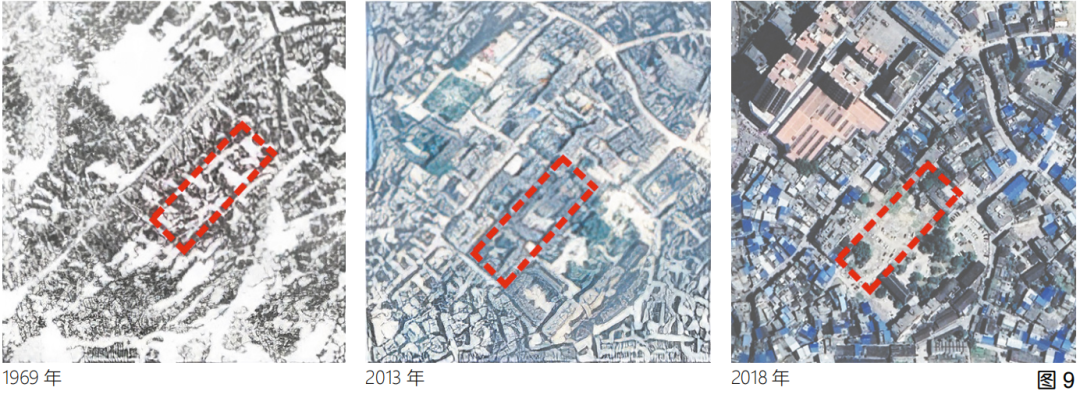

根据记载,文庙在 20 世纪 60—70 年代被改作他用,但直到 2018 年以后,地块内的建筑才完全被拆除。地块内曾存有的几座建筑,对研究文庙基本格局具有一定的参考价值。1969 年的锁眼卫星图为文庙地块内现存最早的影像资料,从 2013 年卫星地图中可以看到,文庙基址上的建筑仍然较为完整,而到 2018 年,基址内建筑已被拆除,出现了一片完整的空地(图 9)。因此,可以初步判断文庙被改为他用后的主要格局未发生变化。

虽然荔波文庙现状仅存部分建筑遗构,但相关部门向笔者提供了该地块的历史地形图,图中信息相对客观、准确。将现状和历史“连接”起来,这对确定文庙地块范围和建筑定位具有重要的参考价值。此外,本文选取贵州其他地区的文庙进行案例对比研究,为确定荔波文庙建筑格局提供了一定的佐证依据。

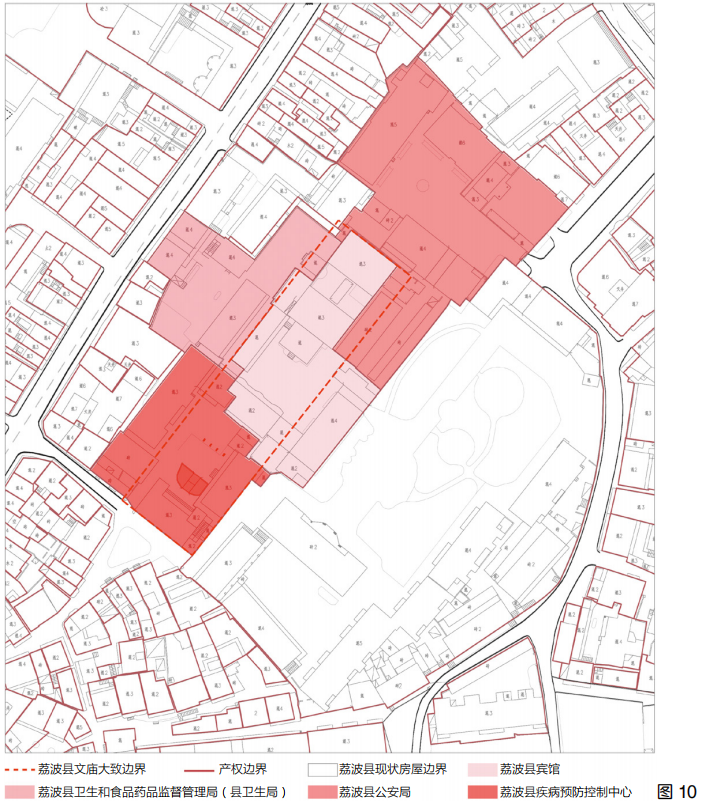

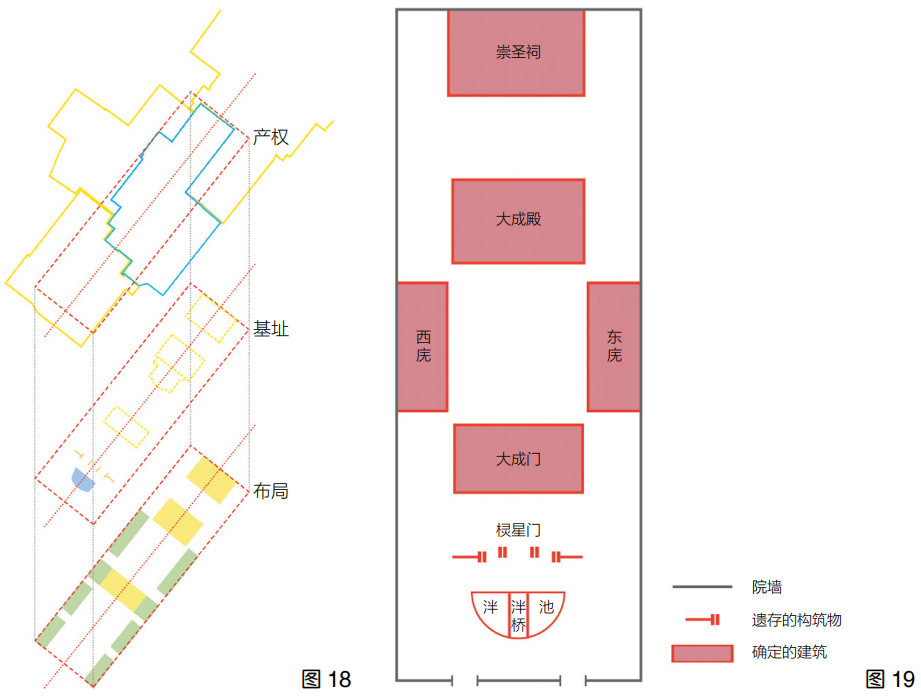

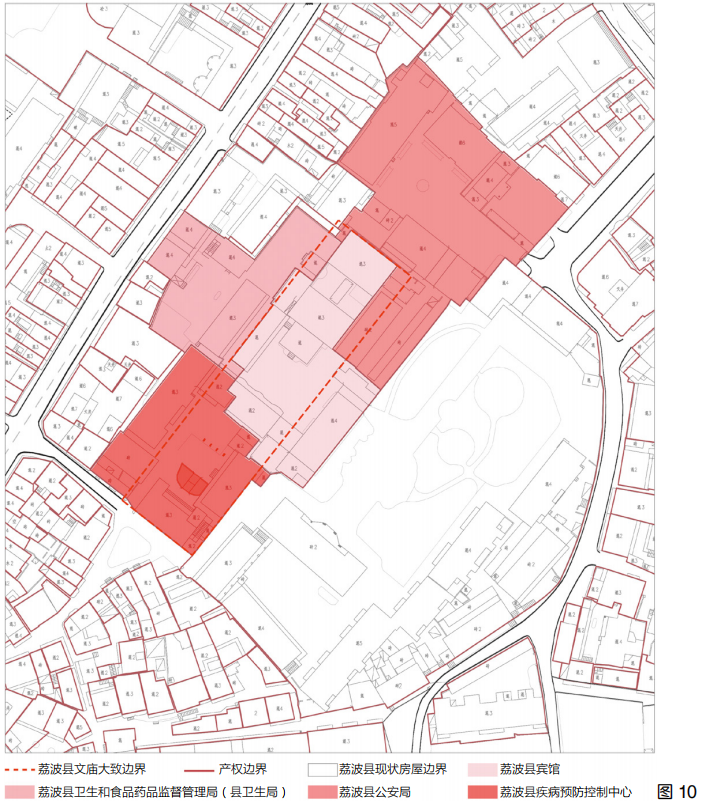

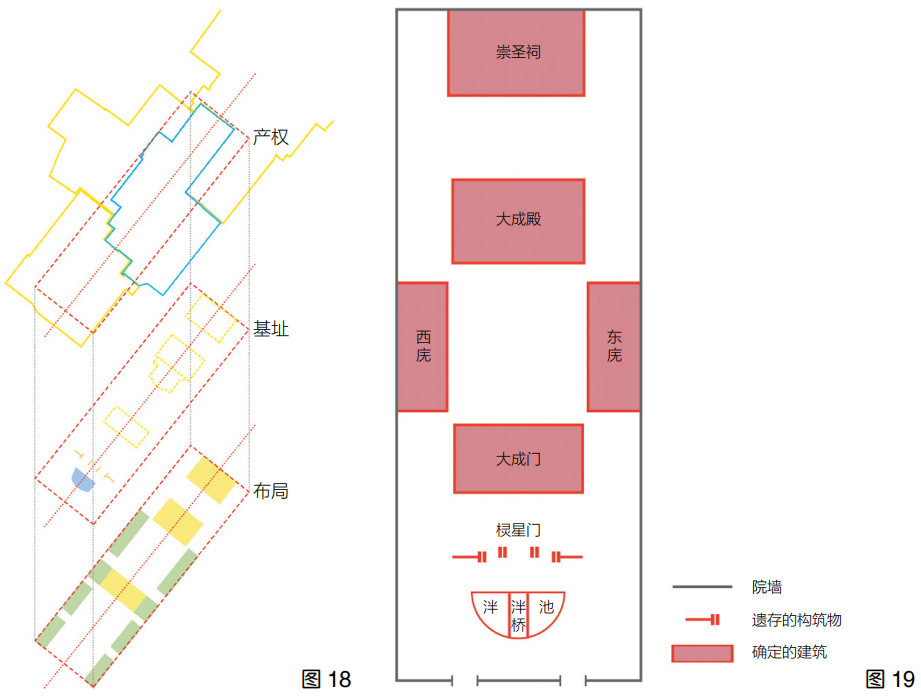

文庙格局复原,首先需确定文庙范围及建筑位置。现状产权图提供了文庙地块内的产权分割信息,该地块曾分属于荔波县卫生和食品药品监督管理局、荔波县疾病预防控制中心、荔波县宾馆。结合《玉屏镇志》记载的文庙改用情况(疾病预防控制中心用地原建筑为前殿,县宾馆地块原建筑为后殿、正殿)和居民口述调查,可将文庙边界分为确定和不完全确定两部分(图 10)。确定边界为文庙地块南北两端:南侧为马道街,以街道作为边界;北侧以公安局南墙为界(方志记载中文庙改用后未涉及公安局,是以做此推断)。不完全确定部分为东西两侧,目前仅有地方居民的口述记忆,缺乏文献记载,但可根据地形图中原建筑轮廓推测东西两厢位置。

通过对贵州相关文庙案例的分析,针对建筑布局进行研究,归纳文庙传入地方后与常规文庙的异同之处。

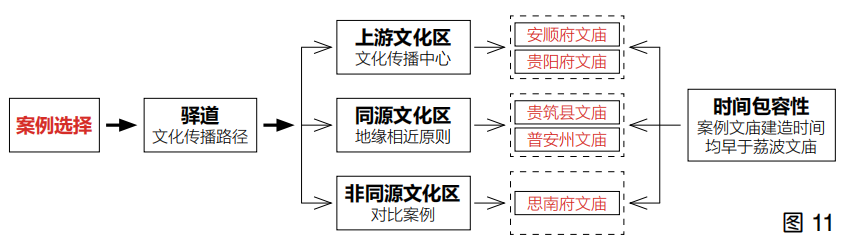

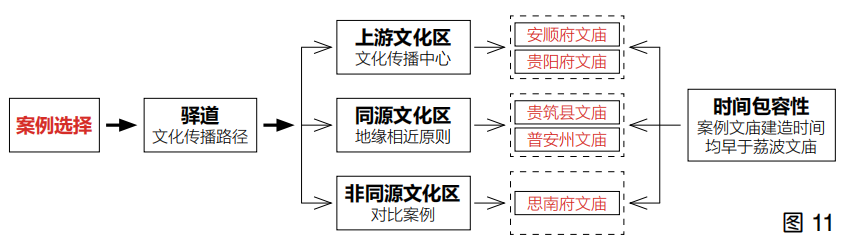

贵州多崇山峻岭,有驿道连接的地区才有文化交流的可能。因此,本文首先沿贵州湘黔滇驿道统计沿线文庙,并遵循四个原则进行案例选择(图 11):

其一,上游文化区的文化传播中心原则。选择在文化传播过程中对荔波产生影响的地方文庙。 顺治十六年(1659 年 ),设贵州提督衙署于安顺,使其成为全省军事中心,驿道运输繁忙,滇货及黔中土特产在安顺集散,商贾云集,商业“远胜贵阳”,安顺形成了文化交流中心;贵阳作为行政中心,同样是文化要地。安顺、贵阳作为政治文化中心,对贵州地方文庙的建造在形制和样式上具有重要影响,属于上游文化区。

其二,同源文化区的地缘相近原则。在现有大量遗迹留存的文庙中,黔中安顺府、普安州文庙距离黔东南荔波县较近,且都位于古驿道沿线,属同源文化区。

其三,非同源文化区的非同源文化对比原则。思南府位于黔北,深受湘西文化影响,现有相关遗存及记载信息较多,可作为分析贵州文庙空间格局是否具有地域化差异现象的对比分析案例。

其四,时间包容性原则。贵州距离政治中心较远,融入中央的进程较缓,明朝时才开始设置行政区并营建城市。清朝的城市及官方建筑部分仍沿袭前朝,故选择建造时间可追溯至明朝的相关案例,对研究建于清朝的荔波文庙而言具有一定参考价值。

另外,城市行政等级与文庙建筑规制有着密切关系,因此,案例选择应涵盖府、州、县各级地方文庙。荔波文庙属于县级文庙,而驿道沿线仅有一处县级文庙保留了大部分建筑。

经仔细斟酌与比较,笔者选取了安顺府文庙、贵阳府文庙、贵定县文庙、普安州文庙和思南府文庙这五座文庙作为研究对象(图 12)。

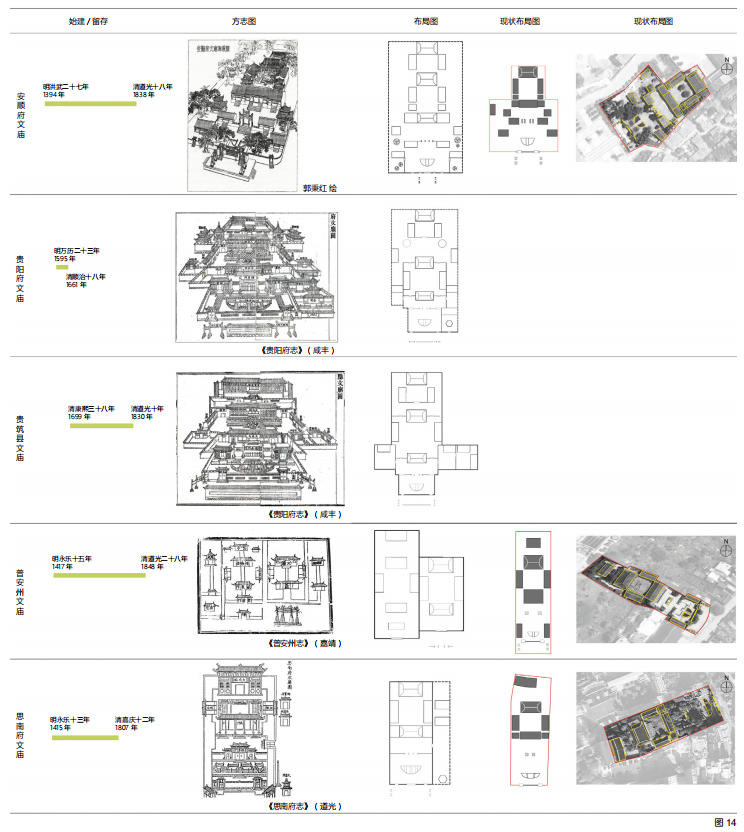

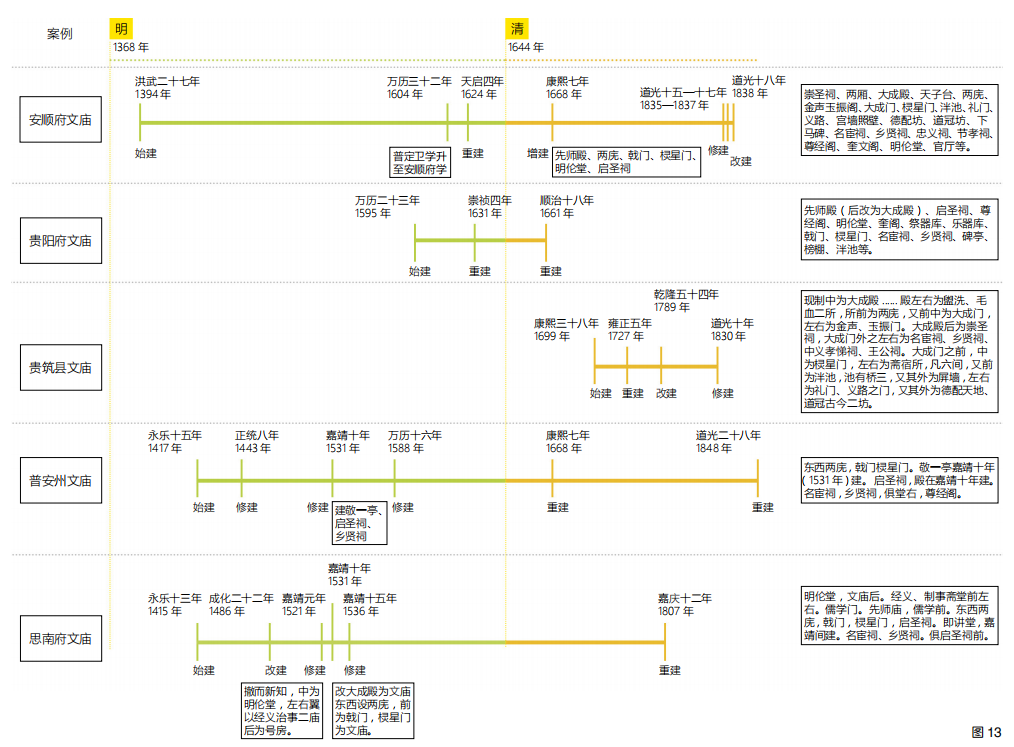

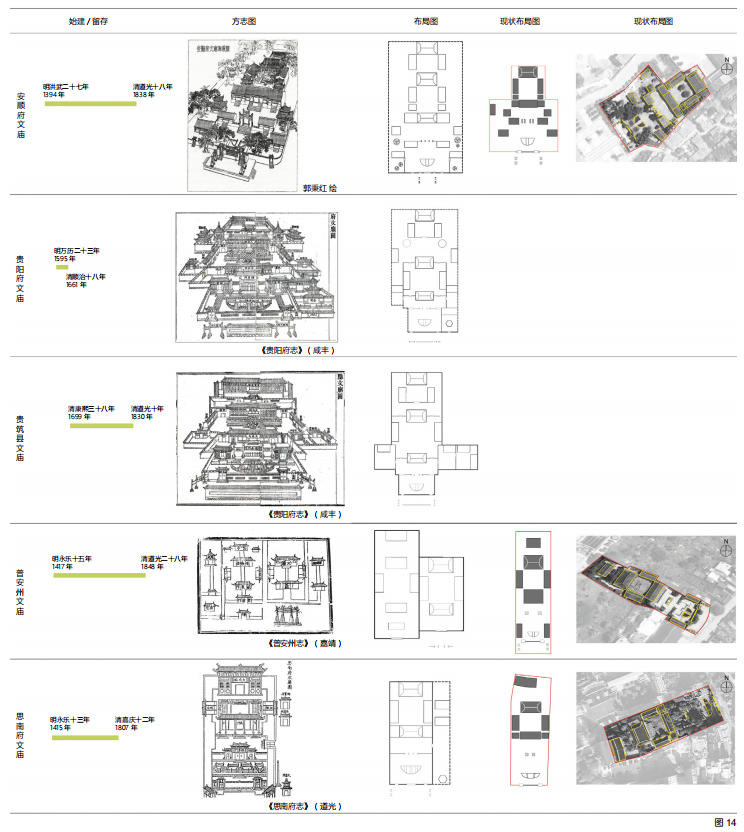

笔者首先对所选案例的方志图文史料进行了搜集与汇总。普安州文庙的资料来自明代方志,安顺府文庙在方志中未见图片,但建筑本体保存较好,另有后人所绘总平面图作为补充;其余文庙的资料皆来自清代方志。基于上述资料,笔者整理了每座文庙的建制沿革时间轴(图 13),并绘制了空间格局演变图(图 14)。

通过对比,可看出这五座文庙中轴线上的建筑布局内容基本一致,沿轴线依次为“万仞宫墙”“泮池”“棂星门”“大成门”“大成殿”“崇圣祠”,轴线两侧皆有厢房。主要的不同点在于两廊次要建筑因每座文庙的实际情况不同而各有增减。总体而言,有五点特征:(1)文庙中轴线空间格局在府、州、县三个行政级别的地方文庙中均较为统一,文庙建置中主要的殿堂和厢房皆有。府文庙的东西两侧建筑配置较其他级别文庙丰富,州、县文庙建筑布局差异甚微。(2)文庙入口设置包括南面开门和东西两侧开门两种情况。(3)明清两代略有差异:明代贵州文庙中轴线沿线建筑与常规文庙并无差异,清代逐渐丰富两侧厢房及附属建筑。(4)贵州文庙空间格局基本沿袭中原地区常规文庙形制,仅部分地区受贵州地形限制,出现东西向布置的文庙。(5)不同民族文化地区的文庙,建置内容及建筑布局基本按照统一的要求和方式建造。

通过整理、比较荔波文庙五个历史阶段的相关信息可以发现,“万仞宫墙”“泮池”“棂星门”“大成门”“大成殿”“崇圣祠”在每个时期均有提及,这与前述五个案例的格局一致。此外,“东西庑”“月台”“义路”“礼门”等也出现在各时期的文献记载中。由此可初步确定,上述构筑物应为荔波文庙的主要组成部分。

在历史地形图中,棂星门以北有三座南北向的建筑,面宽一致,沿泮池中轴线整齐排列。可推测,近棂星门的第一座建筑即为“大成门”的位置,第二座建筑前有似月台的台阶,推测此处为“大成殿”的位置,最北端的第三座建筑则应为“崇圣祠”。

由于文庙东西两侧曾经分别为学署和文昌宫,故文庙入口应设于南端。根据《荔波县玉屏镇志》记述:“庙门前有万仞宫墙为空浮石雕砌成,两边开侧门,门内有一半圆形池称状元池,池上跨石桥称状元桥。按规定县内有人考中状元,即把半圆形池补修成圆形,加桥成 3 孔,并打开万仞墙,建正门 ......”由此可知,荔波文庙入口形式应为在南端万仞宫墙两侧布置“义路”“礼门”两门(图 15,图 16)。民国时期地图上文庙以南“县府路”上绘有两条巷道,笔者认为它们是通向文庙南端两小门的路径,而非单纯的巷道。在笔者调研的案例中,所在地未出过状元的,该地文庙皆为万仞宫墙同侧两边开门。荔波历史上并未有人中过状元,故万仞宫墙应从未被打开修建正门。

图15 文庙入口道路情况 15a.荔波民国文庙地块地图;15b.荔波文庙入口格局原状推测

历史地形图上,“大成殿”西南侧有一栋建筑,其位置和尺度与“西庑”较为匹配。文庙大成殿院落空间格局基本为对称布局,《荔波县玉屏镇志》记载“以大殿作礼堂,两厢作教室”,由此可确定荔波文庙大成殿前有东西两庑,进而可通过“西庑”大致确定“东庑”的尺寸和位置(图 17)。

通过上述对文庙建置沿革的整理、对现状遗存信息的图解分析,以及对文献信息与历史地形图的整合比照,本文完成了荔波文庙空间格局的大致复原(图 18,图 19)。因《荔波县玉屏镇志》中首次出现关于文庙第一进院落两厢房的记载:“侧门两边为学校办公室和师生宿舍。”据此推测,荔波文庙在民国二十七年(1938 年)改用之前,第一进院落可能无厢房,厢房可能是文庙改用之后因功能需要加建的,而本研究主要关注晚清时期荔波文庙的原状,因此,不再对文庙第一进院落厢房做探讨。基于以上分析,本文进一步复原文庙在场地中的格局(图 20)。

图 18 文庙信息叠加分析 ;图19 荔波文庙布局复原示意

图 20 荔波文庙格局复原此图最终将原崇圣祠的歇山顶改为双坡屋顶,

荔波文庙主体已毁,现状遗存较少,且缺乏影像资料。因此,除深入挖掘早期历史文献外,还借助两个关键手段。其一,以同类型同时期的案例作为重要的参考研究对象。本文选取五座贵州地方文庙案例进行对比研究,其中两座处于文化传播上游地区,两座位于同源文化的相近地域,同时补充一座处于贵州境内文化传播上游的非同源文化地区的文庙进行对比,以进一步归纳贵州文庙在建造布局上与常规文庙的异同。其二,随着测绘技术的进步和标准的提升,现当代的地形图资料能够提供更为客观准确的历史空间格局信息,是相对可靠的基础资料,可作为主要研判依据。这种以遗址现状和历史文献为依托,有策略地选择同类案例进行比较,并结合现当代测绘图进行推测的方法,在历史建筑空间格局复原研究中较为可行。

本文的研究还表明,尽管贵州民族建筑丰富多样,但文庙的建置并未出现明显的地方化特点,仍遵循常规的文庙空间格局,符合儒家礼仪规范。贵州的文庙建筑不仅是文教场所,更是明清时期西南地区融入中原历史进程中的文化符号,体现了中原文化多元一体的特征。荔波文庙便是中央控制权在西南地区延伸和稳固的一处见证,其建置沿革是荔波在明清时期接纳、传承儒家文化这一历史进程的重要组成部分。

致谢:文章的完善得益于和新加坡国立大学冯立燊博士的讨论。