厦门新街堂的风格原型及历史变迁

字号:T|T

2025-04-23 16:30 来源:建筑遗产学刊

宗教建筑是人类社会特定宗教活动和精神信仰的物质载体,相关历史遗存是建筑遗产中的一个特殊类型。教堂建筑作为宗教建筑的重要组成部分,在中西文化交流史中具有独特的价值。目前,国内关于近代教堂的研究主要关注教堂的建筑风格、形制、结构与构造特点、保护、修缮、本土化进程及其带来的文化交流与冲突等。在建筑学层面,仅有少数研究探讨教堂与城市环境的关系,且通常忽略相关的社会历史背景。

厦门新街堂坐落于高楼林立的中山路步行街,如无指引,初访者很难发现这座掩藏在沿街立面后的教堂。新街堂建成于 1849年,20 世纪 30 年代重建,2005 年被列为福建省文物保护单位。新街堂曾被评价为基督教新教在“福建省的第一座教堂以及整个中国第一座专门为中国信徒建造的教堂”。它不仅承载着深厚的教会文化,也见证了一段悠长的传教历史,但如今却面临缓冲区域不足、周边商业氛围过浓等问题。

新街堂由美国归正教会(Reformed Church in America,RCA,下文简称“归正教会”)当时的在华差会所建。美国归正教是美国历史最悠久的教派之一,于 1628年在新阿姆斯特丹(现纽约市)建立组织。“17 世纪末至 19 世纪下半叶,‘福音奋兴运动’(Evangelical Revival)席卷欧美,促进了基督教的世俗化与社会化,刺激了近代新教传教运动的兴起。”顺应这股潮流,“归正教会传教士大卫 · 雅裨理(Rev. David Abeel)于 1829 年前往东方,先到达爪哇与暹罗”,后于 1842 年抵达中国厦门,开始了归正教会在中国的传教活动。但是该教会传教地区的范围不广,仅限于以厦门为中心向周边辐射的福建省南部。

1843 年底厦门开埠后,英国长老会(English Presbyterian Mission,EPM)和伦 敦传道会(London Missionary Society,LMS)的传教士分别于1844年和 1850 年到达厦门。此后,英国长老会、伦敦传道会与归正教会逐渐发展成为近代闽南基督教的主要差会,被合称为“闽南三公会”。

在闽南,基督教先由传教中心鼓浪屿传入厦门岛以及漳州、泉州等沿海城市,再传入闽南内陆城市与乡村,后逐渐依靠华人牧师或当地信徒传教。1900 年11 月,《教务杂志》(The Chinese Recorder)评价当地教会“处于自养的非常靠前的位置”。

在“三自”政策的支持下,各地教会逐渐减少了对外国资金的依赖,据《传道公会特刊》的记载,泉州区教会在 1934 年之前已经完全实现自给。

托马斯 · 杰斐逊(Thomas Jefferson,1743—1826 年)在当选美国总统之前是一位杰出的非专业建筑师。他深受法国新古典主义的影响,于 1785 年在法国建筑师查尔斯-路易斯 · 克莱里索(Charles-Louis Clérisseau,1721—1820 年)的帮助下设计弗吉尼亚州议会大厦(图 1)。这座位于里士满的政府建筑,是美国独立战争后的第一座州议会大楼,也是美国的第一座新古典主义建筑。杰斐逊代表作的样式被命名为“杰斐逊建筑风格”。新古典主义在美国建国初期(18 世纪末至 19 世纪初)非常受欢迎,其中希腊复兴风格在 19 世纪末至 20世纪初成为主流建筑风格。

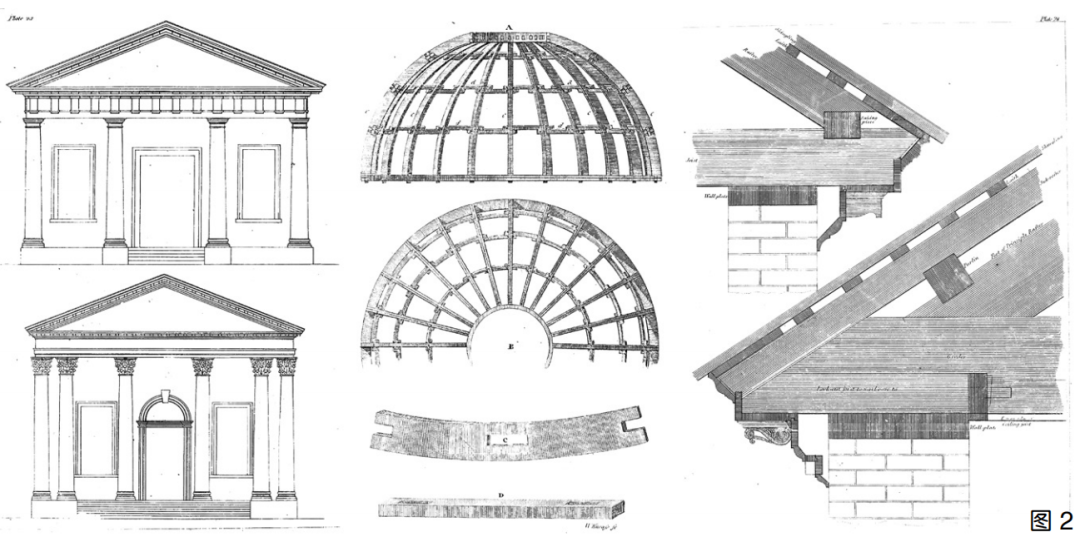

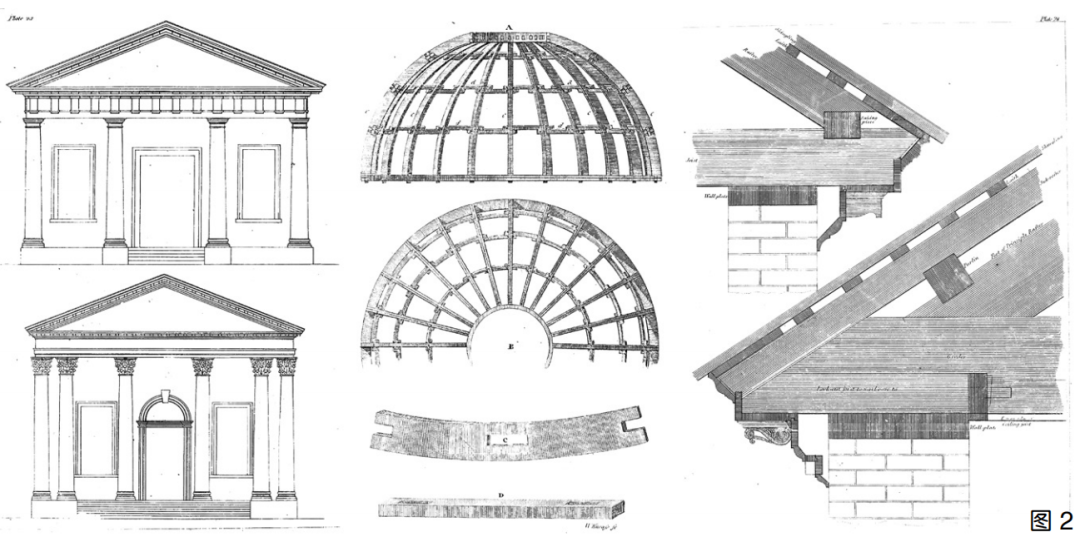

新古典主义在美国的发展分为四个时期: 传统时期(Traditional Phase)、 理想主义时期(Idealistic Phase)、理性时期(Rational Phase) 与国家时期(National Phase)。在理性时期,“费城的英国移民本杰明 · 亨利 · 拉特罗布(Benjamin Henry Latrobe,1764—1820 年)是引入希腊复兴风格并使其在美国广泛传播的代表人物。”值得一提的是,费城是新古典主义最流行的城市之一。当时,费城和里士满的书店还售卖过一本名为《年轻木匠的助手,或,使用美国建筑风格的建筑体系》(1815 年出版)的指南,作者是建筑师欧文 · 比德尔(Owen Biddle),该指南详细介绍了希腊复兴式建筑的设计方法(图 2)。

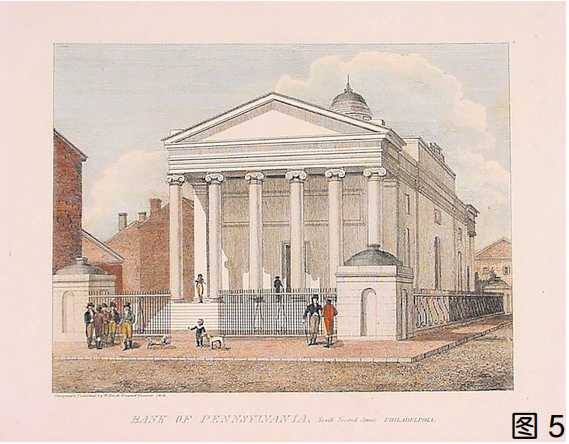

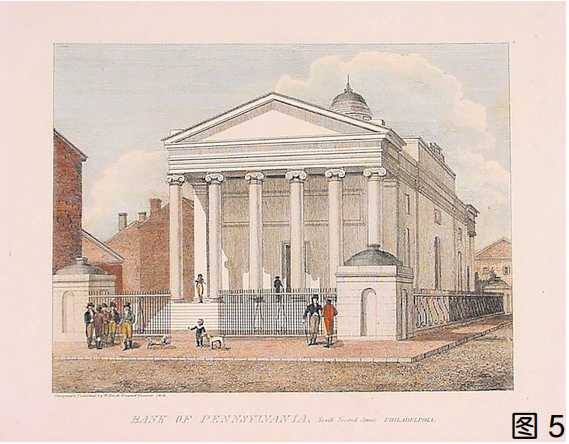

拉特罗布是杰斐逊的好友,是他将“英国希腊复兴”风格引入美国。这种风格的教堂建筑,在靠近主立面的屋顶上建有一座高耸的塔楼,最典型且成熟的案例是威廉 · 因伍德与亨利 · 威廉 · 因伍德(W. and W. H. Inwood)设计的圣公会圣潘克拉斯新教堂(St Pancras New Church, London,建于1819—1822年,图 3)。该教堂的尖塔平面为八边形,灵感来源于雅典的风塔,被评价为“可能是英国最杰出的希腊复兴式教堂”。在此之前,处于英国巴洛克时期尾声的建筑师詹姆斯 · 吉布斯(James Gibbs,1682—1754 年),以“带三角形山花的门廊拱卫着主入口,尖塔穿过屋顶,从门廊后部出现” 的伦敦圣马丁教堂(St Martin in the Fields, London,建于 1721—1726 年,图 4)践行了这种组合设计,在北美乃至全世界被模仿。拉特罗布在费城的第一个主要项目是宾夕法尼亚银行(图5),这也是美国希腊复兴式建筑的第一个实例,该银行为公共建筑,因此其中作为宗教象征物的钟楼元素并不明显。

希腊神庙与凸出塔楼相结合的教堂范式,很大程度上与教派无关。事实上,在“国家时期”,美国公理会(Congregational Church)、浸信会(Baptist Church)教堂也普遍采用这种形式。“1840 年后,美国教堂中的希腊复兴风格不断地被英国导入的哥特复兴风格影响并取代”,19 世纪后半叶的中国也有类似的现象:绝大多数新教教堂为哥特复兴式;而新古典主义教堂的流行时间则非常短暂,流行地域也极为有限。

归正教在美国本土建有相当数量的教堂,新古典主义是其主要风格之一,如 1835年亚历山大 · 杰克逊 · 戴维斯(Alexander Jackson Davis,1803—1892 年)设计的纽堡(Newburgh)荷兰归正教会教堂。该教堂坐落在哈德逊河(Hudson River)上方的悬崖上(图 6),19 世纪 30 年代,其附近没有其他妨碍观景的建筑物,“地下室的基线或柱廊的地坪标高在它与河流之间的建筑物屋顶之上”。最初的设计包括高耸的圆顶,戴维斯解释说,“今后它将成为一座醒目且具有特色的地标,体现了纽堡居民的品味、鉴赏力和对古典美的感受力。”

图6 纽堡荷兰归正教会教堂(版画,1842 年绘制)

密歇根州的第九街归正教会教堂(图 7)始建时间稍晚于中国厦门的新街堂,是建筑师雅各布斯 · 施拉德尔(Jacobus Schrader)设计的一座希腊复兴风格的教堂,该建筑也融入了一些地方特征。凯瑟琳 · 毕晓普 · 埃克特(Kathryn Bishop Eckert)认为:“教堂的多立克柱为帕拉第奥式而非希腊式,因此教堂是典型的希腊复兴时期的地方风格(provincial)神庙式建筑——它们使用帕拉第奥或罗马柱式。同样,教堂的三段式八边形带穹顶钟楼,在方形塔楼之上。”这段文字描述的建筑风格与新街堂整体风格非常接近,均为具有地方特点的希腊复兴式教堂。

图7 密歇根州第九街归正教会教堂(建于 1856 年)

新街堂的设计者波罗满牧师(Rev. William J. Pohlman,1812—1849 年)曾在北美第一所神学院——新泽西州的新布伦瑞克神学(New Brunswick Theological Seminary)学习并获得神学学位。该校于1856 年建成赫尔佐格大楼(Hertzog Hall),其塔楼几乎与新街堂相同(图 8)。由于该大楼是在波罗满牧师去世后建成的,所以推测这种塔楼设计样式可能在当时流行已久。另外,新布伦瑞克神学院对面有一座希腊复兴风格的教堂(图 9),也许这座教堂也在某种程度上间接影响了新街堂的设计风格。

图8 新布伦瑞克神学院的赫尔佐格大楼(1862 年拍摄)

开埠后,厦门岛的城市面貌发生了巨大变化。早期,西南滨海的英租界附近发展较快,并逐渐成为商业中心。鼓浪屿最初只是一个荒凉的渔岛,居住着数量有限的原住民;外国人入住后,岛上的建设活动迅速展开,鼓浪屿成为了一个独特的“国际历史社区”,至今仍保有较大数量的近代基督教建筑遗产。

在厦门作为通商口岸开放之初,传教士的活动范围主要局限于厦门城区,在内陆游历的时间不得超过一天,因此教会早期的发展限于厦门岛及鼓浪屿等地。传教士首先到达鼓浪屿并在此租赁民房“四落大厝”,利用医疗活动进行传教,随后教务活动范围向厦门岛扩展。早期教堂多与传教士住所、诊所等共用屋所,外观简单,与当地民居无异,没有明显的宗教特征。在第一座正式的教堂建造之前,厦门有三座小礼拜堂,它们能够吸引一些病人和穷人,但是教会认为“一座体面的教堂更能吸引新的,特别是来自富裕家庭的听众,而且也能使信徒们感到更加自豪”。因此,教会开始筹备建造第一座正式的教堂。1846年,12月25日,波罗满牧师向美国公理会差会申请用于在厦门购买土地来修建教堂的资金。1848 年,教堂开始建设,由波罗满牧师亲自设计并监工 。这座教堂就是新街堂。

1850 年,归正教会在筼筜港岸边一个人口稠密、交通便利、因竹林茂盛而被称为“竹树脚”的地方租赁了民房,并在其上加建一层作起居室,楼下则用作礼拜堂。后因信徒不断增多,教会于 1859 年在竹树脚民房附近建成一座外形正规的教堂。1860 年,该堂与新街堂分开后,建立独立堂会,并以所在地命名,称“竹树脚礼拜堂”。由于“礼拜堂的位置临近一所英国长老会诊疗所”以及“它的第一任中国籍主任牧师叶汉章很得众望”等因素,该堂的受欢迎程度甚至超过新街堂。1860 年,伦敦传道会在泰山口(今思明区中山路)建了泰山礼拜堂,这是其在厦门建设的第一座教堂。两年后,伦敦传道会又在关隘内(今思明区大同路)建成第二座教堂——关隘内礼拜堂(图 10)。英国长老会早期活动以协助归正教会为主,直到 1880 年才建造了自己在厦门的第一座教堂。

图10 19 世纪 60 年代厦门岛的新教教堂分布情况(底图为同治年间地图)

1900 年前后,国内教案频发,加之义和团运动的爆发,许多地方的教堂遭到了破坏,但当时厦门地区的教堂受到的影响相对较小。

经过近 80 年的使用,1928 年,新街堂屋顶塌陷,不复堪用。福建省省级文物评定资料记载:“教会原打算用钢筋水泥材料翻修屋顶,但在施工过程中由于墙基承载不够而无法实施。随后聘请上海著名设计师重新规划设计,按原建筑样式重建,1933 年正式动工,1935 年竣工落成,共耗资 32000 多两白银,重建后的新街堂容纳量增至 600 人。”1966—1976 年,教堂聚会停止,但作为召开公社大会的场所,新街堂并未遭到破坏。1979 年,新街堂得到修复,恢复了礼拜活动 ,自此定期向公众开放并正常使用至今。

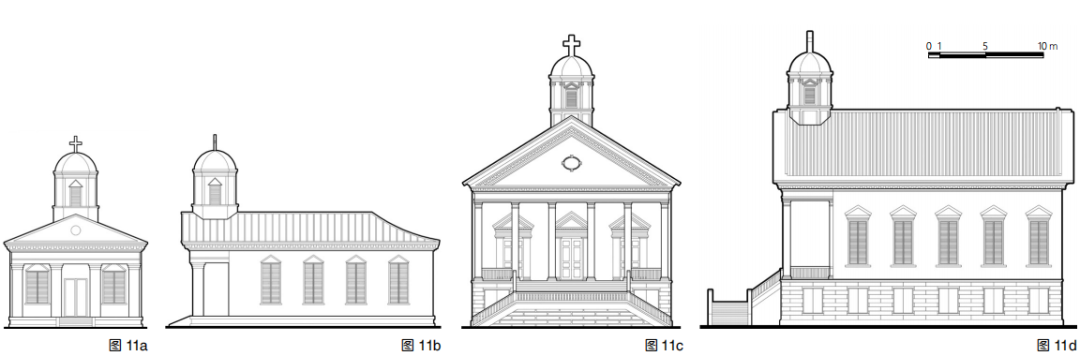

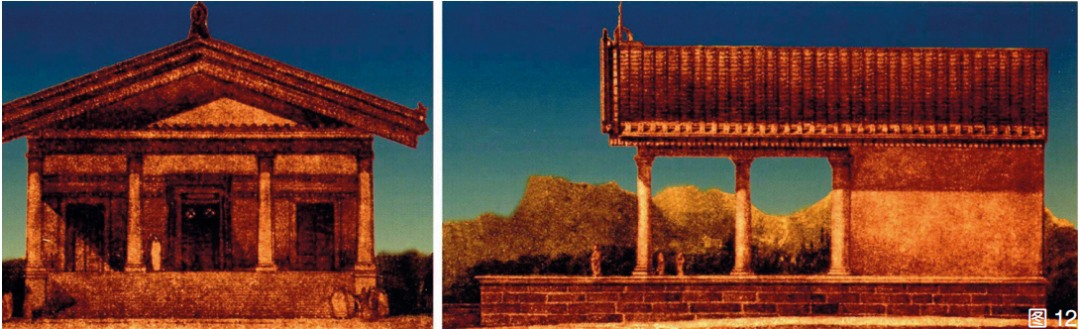

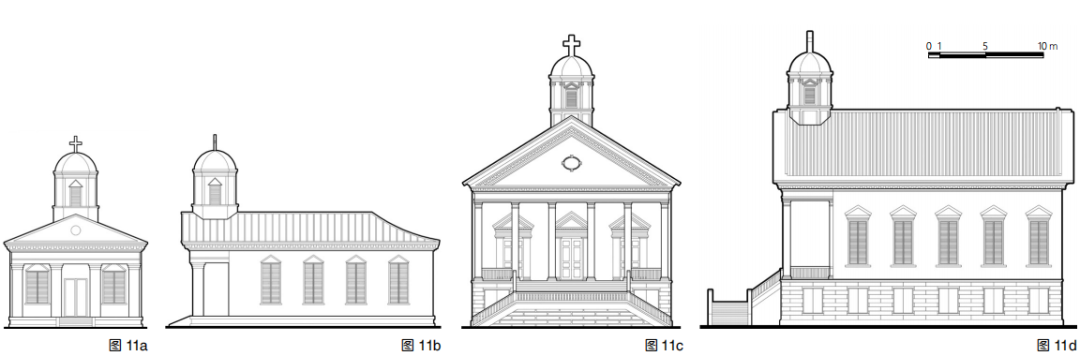

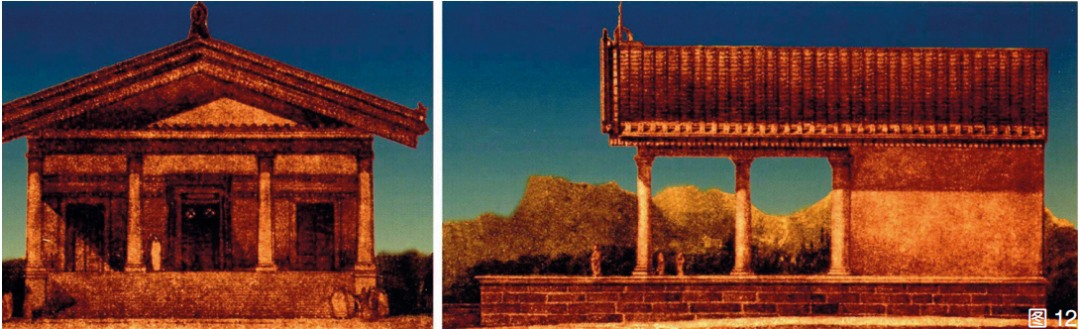

重建前的新街堂整体体量不大,“68 ft(20.726 m, 作者注, 下同 ) 长,37 ft(11.278 m)宽,高约 20 ft(6.096 m),前面有一条 10 ft(3.048 m)宽的走廊,还有一 座 50 ft(15.24 m) 高的塔楼。 整个建筑是砖制的,正面用灰泥粉刷”(图11a, 图 11b)。 毕腓力牧师(Rev. Philip Wilson Pitcher,1856—1915 年)将最初的新街堂风格评价为“伊特鲁里亚建筑风格”(Etruscan style of architecture)。伊特鲁里亚建筑(图 12)最早出现于公元前 900年至公元前 27 年之间,它受到古希腊建筑的影响,并对后来的古罗马建筑产生了影响,“和希腊的石构神庙相反,直至伊特鲁里亚历史上的最后几个世纪,泥砖和木材仍是神庙和住宅建筑的标准墙体材料”。因此,将由当地砖木材料建成的新街堂的风格认定为“伊特鲁里亚建筑风格”是恰当的,尽管教堂顶部建有明显不属于该风格但表明基督教属性的钟楼。

重建后的新街堂外观基本延续原风格( 图 11c, 图 11d), 但规模有所扩 大:(1)增加的首层在视觉上形成底层基座,作为办公空间,二层则为礼拜大厅。这种两层的教堂在西方教堂中较为罕见,但在近代闽南教堂中却十分常见,是一种适应需求的改良。(2)主立面柱廊由三开间扩大为五开间,罗马柱式比重建前简化的希腊柱式更修长,并增加了柱础。(3)延续钟楼高耸的八边形形象,并增加细部装饰。(4)外墙下部由花岗岩砌筑,主体为清水红砖墙,不再使用涂料粉刷,突出了闽南特色。除了使用当地材料,重建前后的新街堂在其他外观形式上鲜有闽南地域化痕迹,其风格一度成为教会在闽南其他地区建设活动的标杆与参照。

图11 11a. 重建前新街堂正立面复原图 11b. 重建前新街堂侧立面复原图

11c. 重建后新街堂正立面测绘图 11d. 重建后新街堂侧立面测绘图

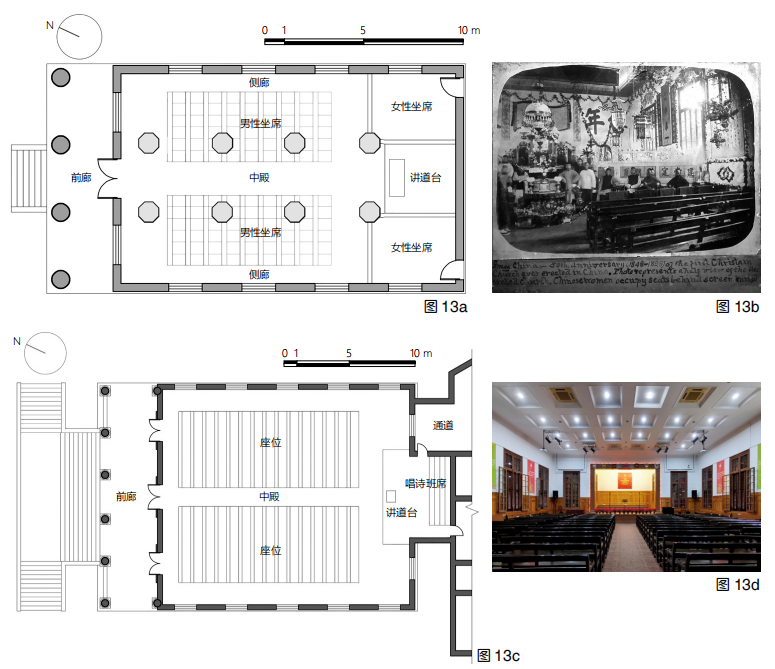

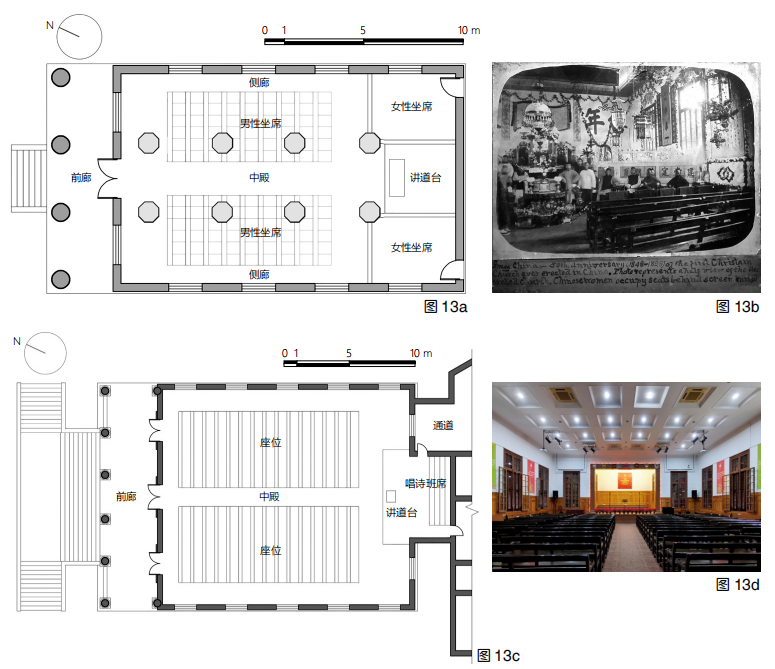

白克瑞(Chris White)在《厦门的新教:那时与现在》(Protestantism in Xiamen: Then and Now)中写道:“教堂内部在 1867年进行了扩建,之前中国建造者不顾传教士的抗议,坚持要用砖柱支撑屋顶,此时砖柱终于被拆除。这些柱子占据了近四分之一的空间,它们的移除意味着更多信徒可以坐在圣殿里。” 从这段文字中可以看出,当时的中国建造者对于大空间的屋顶结构比较陌生,基于建造传统建筑的经验,认为跨度接近 12 m 的空间需要两根柱子承重(图 13a)。但事实上柱子拆除后结构仍然稳定(图 13b),笔者推测,当时的新街堂很可能使用了木桁架屋顶结构,因此可满足较大空间跨度的需求。而随着结构技术的进步,新堂实现了更加宽敞的大空间设计(图 13c)。

由于清朝传统礼教思想对女性有较严格的约束,成年女子在公共场所与男子接触常常被认为有悖伦理。尽管教会并不认同这种观念,但为了减少因“男女之防”而导致的女性信徒流失,教会对教堂空间有以下几种的常见的处理方法:设立单独的女堂,女性信徒在整个礼拜过程中的交通流线与男性信徒无交叉,以保证她们的行为符合礼法;男女分时段错开进堂,这常见于一些没有足够资金或土地来建造女堂的地区;到了清朝中后期,女性地位有所改善、社会参与度提高,与男性长时间共处于同一公共空间内不再被视为不合伦理,即便如此,教堂内仍须设阻隔视线之物,如隔断、屏风等。在 1898 年的新街堂室内场景中(图 13b),“女信徒会从后门进入圣殿,坐在牧师讲话的高起的讲道台两侧,她们与男信徒通常互相看不到。”只是现在无法确定新街堂是否最初就已经采用了这样的布局。

同样无从知晓的还有新街堂最初的室内装饰,笔者只能从 1898 年的影像中窥探端倪。白克瑞在他的书中写道:“教堂的装饰——墙上的卷轴,挂在天花板上的绿植,纹饰繁复的灯笼,圣堂男女区的分隔墙,缀有雕饰的讲台都反映了教堂的地方特色。这种‘西式’外在和‘中式’内里的并存也反映了在理解闽南新教徒时,于连续与断裂之间寻找平衡的矛盾。”在他看来,教堂的外观与室内是中西文化对立而统一的结果:外立面的山花、钟楼、门窗是绝对西式的;内部空间则充满中式装饰元素,处处展现了当地文化图景。宗教内涵以一种包裹着闽南本土意味的方式被传达出来。

为了能融入当地,传教士常以讲书的方式,采用通俗的闽南方言将圣经故事传播给大众,这一最初印象深深地根植于信徒心中。这些对当时中国文化习俗的理解与积极应对,体现了基督教的本土适应性以及为发展教会事业做出的妥协。随着基督教在闽南的发展,重建新街堂时,内部设计更注重功能性,以打造更便于信徒聚会的空间(图 13d)。

图13 13a. 拆除柱子前的新街堂平面图(据史料推测)

13b. 1898 年庆祝建堂五十周年时的新街堂室内场景,此时堂内柱子已被拆除

13c. 新街堂大厅平面测绘图 13d. 新街堂大厅室内场景

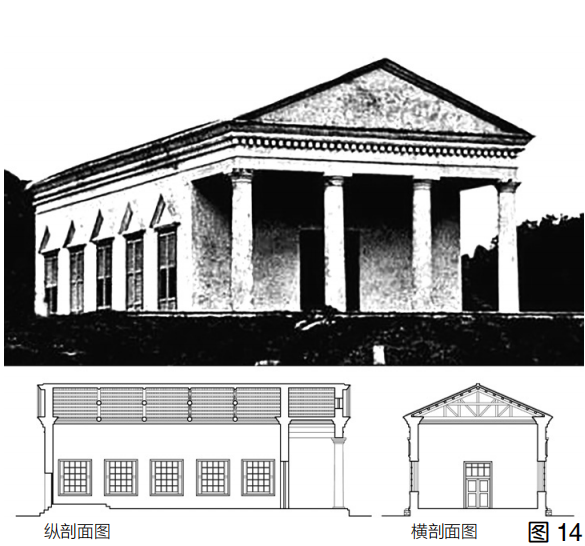

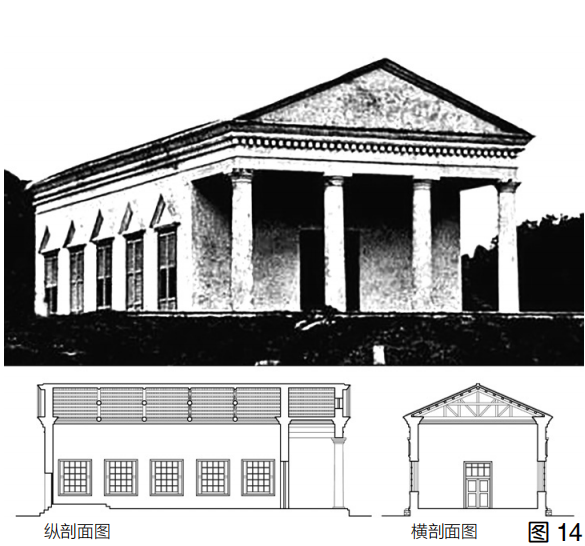

1863 年,鼓浪屿的第一座教堂——国际礼拜堂(Union Church)建成,其外观为简化的新古典主义风格,内部使用三角木桁架。与新街堂相比,该堂最明显的不同之处是取消了高耸的钟楼,此外删减了许多细节,如入口立面不开设百叶窗,山墙面无装饰元素(图 14)。

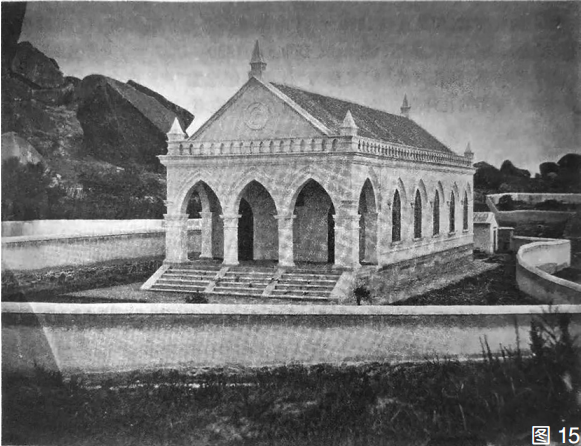

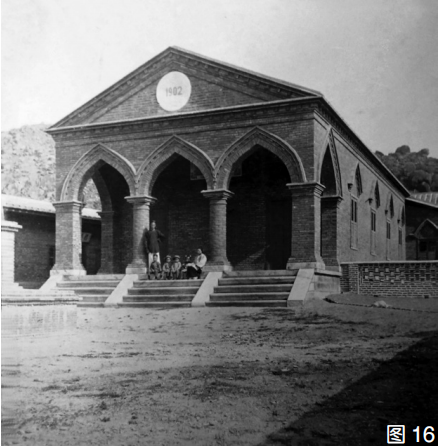

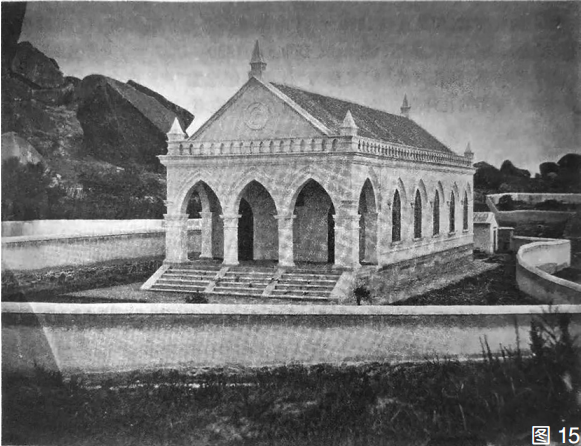

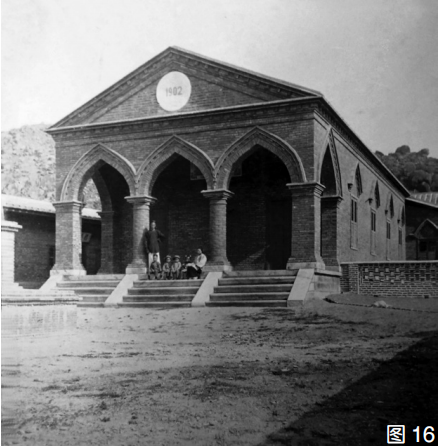

19 世纪末至 20 世纪初,英国长老会建造的两座教堂几乎一模一样,受到当时英国圣公会(Church of England,C of E)偏爱的哥特复兴风格的影响,其外立面表现出一种混杂性:前廊不再使用柱式,取而代之的是尖拱形式的连续券,甚至出现哥特式小尖塔(图 15,图 16)。在 20 世纪以前,鼓浪屿及厦门岛所建的早期教堂基本延续新街堂的建筑框架,并在此基础上演变出多样的变异形式。这种影响可能仅限于沿海城市,内陆及乡村地区在这一时期多将传统民居改造为教堂,或新建与当地建筑类似的乡土小教堂,这些教堂主要功能是为信众提供室内聚会场所,较少出现作为过渡空间的前廊。

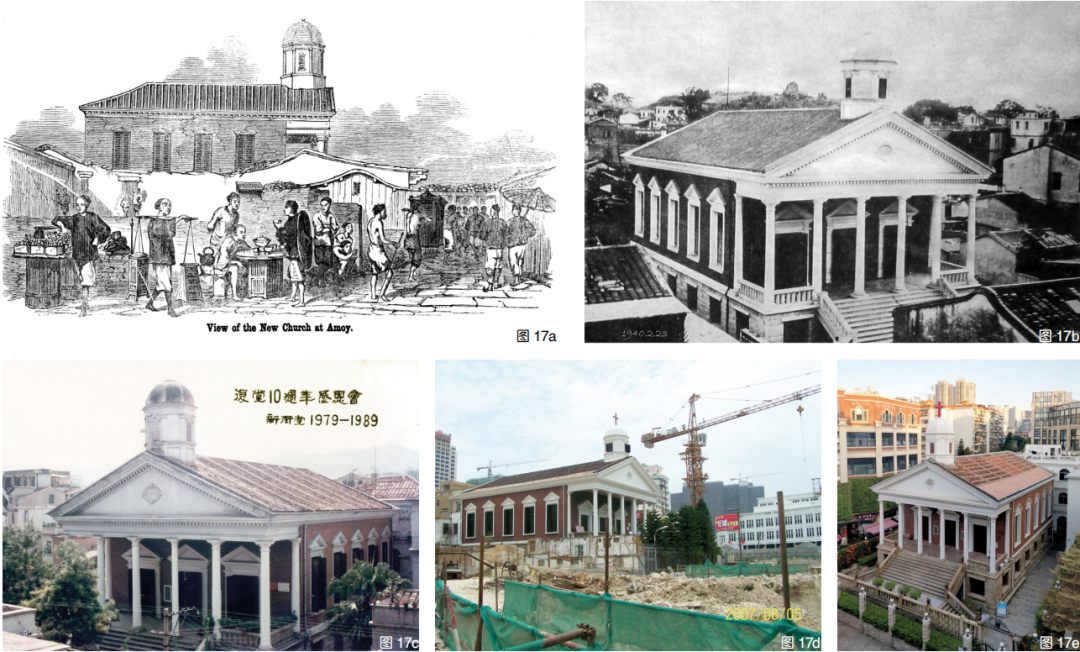

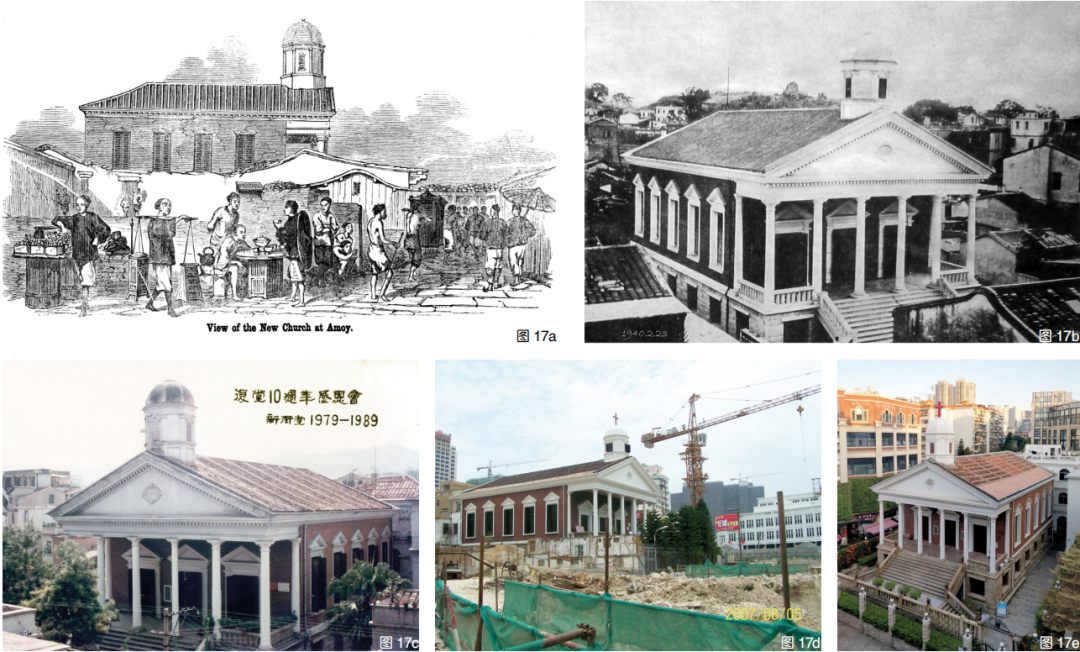

图17 17a. 1849 年新街堂与教堂前街道景象 17b. 1940 年拍摄的新街堂

17c. 1989 年拍摄的新街堂 17d. 2007 年中华城商业项目建设时期新街堂周围情况

20 世纪初,一场由鸦片馆引发的火灾导致竹树脚礼拜堂附近大片区域内的建筑被烧毁 。在 1908 年重建的竹树脚礼拜堂新堂主立面中,纵向的塔楼成为“主角”,山墙面则退至靠后的位置。至此,教会青睐新古典主义教堂的时期接近尾声,强调钟楼形体的简化哥特式小教堂成为教堂建筑的优先选型,并在更大的范围内流行起来。

新街堂与其周边建筑的关系在城市发展中不断变化。初建时,教堂周边多为闽南传统民居。《老厦门的刣狗墓与丁仔墓》记载,“新街礼拜堂孤零零地屹立在厦门城外后路头边上的一片墓地里”,这座墓地名为“刣狗墓”,因而教堂前街道名为“刣狗墓街”。但波罗满牧师却乐观地描述,教堂的基地“位于市中心,但并不在繁华喧闹的地方,而是位于一条主要街道上,这里会有更多更好的听众”。获得基地对教会来说并非易事,因此,得到这块由中国信徒以永久租赁方式租给教会的土地,无疑是一件值得庆幸的事情。

教堂坐落在被抬高的地基上,体量高大,周围没有视线遮挡,从远处就能看到其钟楼(图 17a)。但由于地块狭小,宗教空间与世俗空间的边界仅仅依靠教堂入口处的矮围墙进行限定,墙外便是街巷。此后很长一段时间里,教堂与周边建筑未发生明显变化,空间关系稳定地延续着。1933 年重建后的新街堂体量接近原教堂的两倍,周边许多民居高度也由一层变为两层或三层,但此时的教堂形象仍然突出(图17b)。到了 1989 年,从教堂周边情况(图17c)来看,街区外的道路已经成为商业街,但街区内部仍是体量不大的民居,虽与教堂间距较小,但并未影响教堂在该片区域的“统领地位”。

2006 年 9 月,中华城商业项目启动,主要商业街道中的建筑高度增加,但因与教堂距离较远,对教堂的影响微乎其微(图17d)。中华城商业项目原计划在教堂北部预留前导空间,开发商称“在项目计划中,他们还将在教堂四周建一个大型圣堂广场,并规划有音乐灯光喷泉、大小景观绿化和雕塑等相关景观”。但在实施过程中,计划中的广场被一座五层商业建筑取代,只保留了小部分广场(图 17e),教堂西北侧则留了一条窄小的过道。

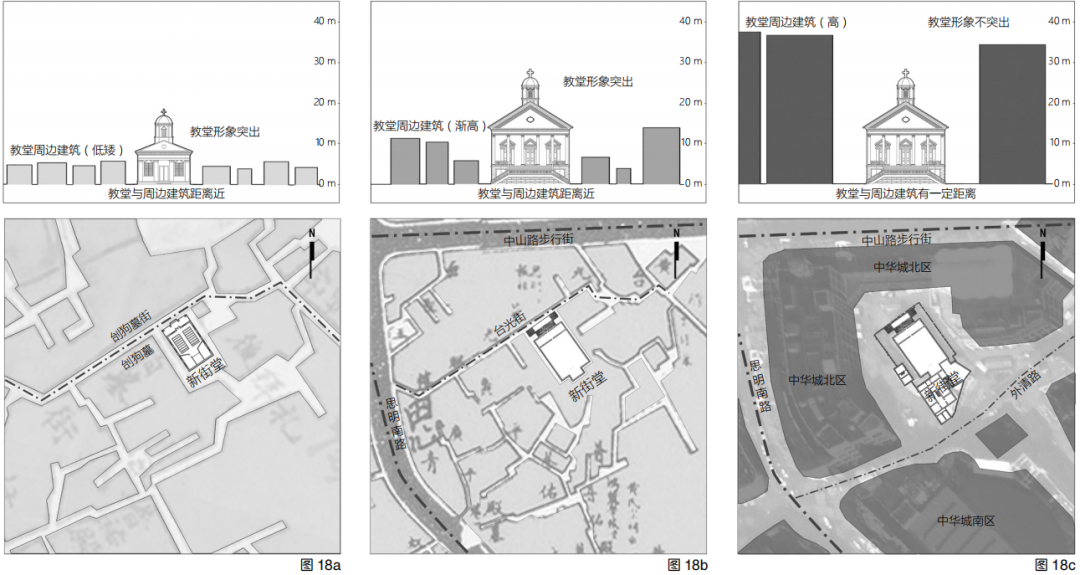

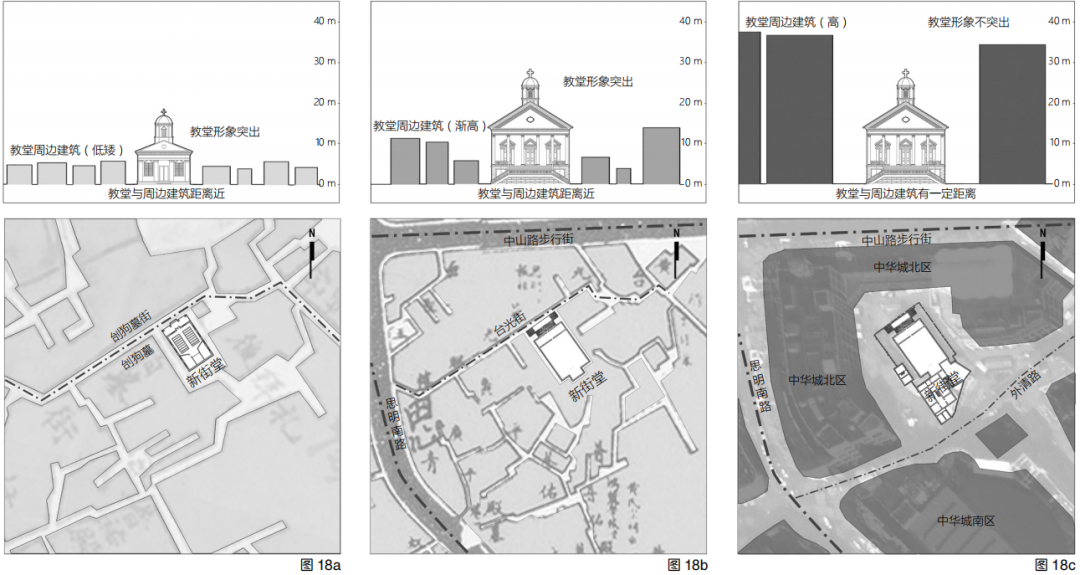

图18 18a. 新街堂建堂初期与周边建筑的关系 18b. 20 世纪 30 年代重建后的新街堂与周边建筑的关系 18c. 中华城商业项目落成后新街堂与周边建筑的关系

新街堂与周边建筑关系(图 18)的发展大致有以下三个特点:(1)周边建筑高度长期保持较低形态,但在中华城商业项目落成后明显增高;(2)教堂最初为一幢形象突出的临街建筑,20 世纪 30 年代转变为形象较为突出的非临街建筑,且空间界限模糊,而如今空间界限虽然明晰,建筑却被浓重的商业氛围掩盖;(3)随着城市化建设的展开,教堂周边空间功能从居住向商住结合再向商业转变,琐碎、无规则的图底关系逐步得到整合而具有了一定的秩序。

在教会传教初期,传教士认为将教堂选址于有商业活动的街道会吸引更多人走进教堂,从而增强教堂活力;但随着社会发展,渐浓的商业氛围削弱了宗教建筑的神圣属性和吸引力。2007 年,由于新的商业规划需要,新街堂所在区域动迁,2500名居民搬到了城市各处。其中不少原本长期就近到新街堂做礼拜的居民,因新居所附近没有教堂而不再定期做礼拜,甚至停止了礼拜活动。

新街堂的黄牧师告诉笔者,在过去一段时间里,青年信徒有所流失,而中老年人依然会回到新街堂。这说明教会对中老年信徒有更强的吸引力,中老年信徒对新街堂的归属感更强。2017 年底,厦门地铁1号线开通试运营,由于新街堂靠近地铁口,部分住处较远的青年信徒回流,以教堂为纽带的人群随着城市的建设与发展得以重组。

清朝中后期的厦门城格局具有自发性特点,“旧城街巷从最早有据可查的 4 条,逐步发展到乾隆三十二年(1767 年)的 25条,到光绪三十四年(1908 年)则达到了220 条”。从 1908 年的老地图可以看到,当时新街堂周边城市街区(图 19a)道路蜿蜒曲折,城镇建设缺乏统一规划。新街堂初建时选址的街道宽度 3 ~ 5 m,可供居民步行和轿、马通行,尽管尺度狭窄、通畅度欠佳,但临街的教堂形象是突出的,教堂周边的商业活动也仅为零星的小规模贸易往来。

20世纪 20—30年代,厦门开展了对其城市路网及建筑的大规模改造,改造工程包括新辟马路、修筑堤岸、填河造地、拓展新区和修建公园等,各部分齐头并进。1926 年,新街堂北部的甕菜河被填筑,甕菜河新区试点开辟,形成了厦门城附近的新城市中心。厦门古城城墙被拆除,新街堂周边开始出现娱乐建筑,其中最具代表性的是各种影剧院、俱乐部等。不过,尽管近代城市化进程迅猛推进,但当地居民日常生活中的宗教信仰却并未受到较大冲击,宫庙、祠堂等与民间信仰相关的建筑在城市中依然随处可见。

就当时的新街堂而言,中山路的修建使其所在片区成为交通最便捷的枢纽,对其影响最大。教堂由原本临街的位置退到街区内部,不易被发现(图 19b),教堂前的通行路径降为次级道路,其重要性、人车流量远不及两条主干道。中山路的走向未依循厦门旧城原有道路格局,甚至打破了旧建筑组团,划分出新的近似网格状的街区。中山路两侧骑楼街道发展为热闹的商业街,而街道后方被居民楼围绕的新街堂的吸引力则大不如前。到了 1979 年,当教会决定复兴新街堂时,许多当地居民甚至不知道中山路有一座教堂。

进入 21 世纪,新街堂所在街区一带已成为厦门市最繁华的商业地带,新街堂北侧的中山路步行街与西侧的思明南路,常年吸引着大量人群来此处购物和娱乐,两条道路的交叉口成为城市最重要的节点之一。(图 19c)

图19a. 1908 年新街堂及其周边城市街区

图19b. 1938 年新街堂及其周边城市街区

图19c. 2020 年新街堂及其周边城市街区

新街堂自落成以来,经历了厦门城市发展的各个阶段。教堂位置虽未变动,但其周边环境一直处在动态变化之中。从区位来看,随着教堂周边环境从功能单一的居住街区向功能混合的商业街区转变,辐射范围有所增大,地段优势有所增强;但从教堂自身角度来看,其相对位置由临街变为街区内部,失去了景观视觉中心的地位。

19 世纪 40 年代的厦门城区处于无序发展的状态,道路曲折、狭窄,城中遍布着传统民居。教堂建成时,对这座大体量的建筑,城中居民有两种看法:“兴建新街堂是一个相当有争议的问题。尤其令人讨厌的是教堂的钟楼,它在空中上升了五十英尺,据说已经破坏了该地区的风水。这座大楼是这座城市最高的建筑,附近的居民抱怨说他们失去了隐私,因为从教堂的屋顶可以看到他们的庭院。……尽管有这些抱怨,但该市的一些居民认为修建一座新庙(a new temple)是一件好事。……当这座城市经历了一场小洪水时,坐落在地面上的教堂没有受到影响,而邻近的房屋被洪水淹没。

厦门开埠较早,是一座信仰多元化的城市,对外来宗教的接受程度比内陆地区高。起初,信徒大多来自社会底层,他们将教堂视为庇护所。后来,教会逐渐吸引了来自社会各个阶层的人群。通过若干年的教堂聚会活动,信徒们对场所(教堂)和事件(聚会)有了共同的记忆,形成了相对稳定的社会关系。保护一座教堂甚至可以帮助一个社区维持一种凝聚力。在与周围环境共同发展的过程中,教堂作为构建社会关系网络与传播基督教的媒介,不能被孤立对待,它的存在和发展是宗教组织、信徒群体与商业机构寻求共存的结果。

因此,也许在一般游客看来,教堂只是一种文化符号,与历史街区中的名人故居、宗祠等建筑并无差异,这不同于西方城市对神圣建筑与世俗建筑的严格区分。但当调研人员询问信徒是否希望教堂完全对外开放时,部分信徒认为教堂是敬拜上帝的场所,不希望其沦为旅游景点或“打卡地”,与周围的商业空间也应绝然分离。

对于教堂宗教功能与文化功能孰轻孰重的争论,不同群体必然有不同的看法。总的来说,人们普遍对教堂和商业的共生持积极态度,教堂也已成为普罗大众乐于接受的城市景观元素。

新街堂是中国第一座专门为中国信徒建造的新教教堂,是基督教在闽南传播的肇始之地。它经历了复杂曲折的成长过程,见证了基督教在闽南百余年的发展。这一外来宗教传入厦门后,深受当地文化的影响——最初传教士们使用闽南语向厦门当地人传教,如今每周日上午的崇拜仍然保留双语讲道(闽南语和普通话)、唱闽南语诗歌的习惯。这一传统讲道方式的保留,也是一种文化的延续。

然而,新街堂周边环境在城市化进程中日渐被商业空间吞噬,缺少起隔离作用的缓冲区。作为具有延续老厦门历史以及彰显多元文化意义的重要文化遗产,新街堂需要更为妥善的保护。但退一步看,新街堂最终得以在商业核心地带保有一席之地,并未迁至别处被“异地保护”,且还能延续原有功能,已属不易。

厦门的近代发展是中国沿海口岸城市发展的缩影,优秀的近代建筑作为凝结城市近代历史文化与人文精神的物质载体,不仅记录和传承了历史,还彰显了城市的包容性,体现了城市的文化底蕴。因此,保护新街堂的意义,不仅仅在于其作为建筑本身的艺术价值,更在于其历史、人文、宗教价值。它见证了近代基督教在社会发展中的传播历程,保留了厦门老城区记忆,对它的科学保护有利于塑造并增强所在片区居民的社区认同感,并推动厦门作为旅游城市的可持续发展。

感谢俄亥俄州立大学(The Ohio State University)东亚研究中心助理主任白克瑞(Chris White)先生及厦门新街堂黄见圣牧师在史料提供与研究建议方面的支持。