阳燧的器型及功能性初探

阳,太阳也。燧,取火器。顾名思义,阳燧即为利用太阳取火的工具。因其材质,阳燧又名金燧,出现于青铜器铸造技术成熟以后。目前最早的记载见于《礼记·内则》,子事父母,左佩金燧;妇事舅姑,右佩木燧。①

关于阳燧的外形特征,文献记载有两种,一为北宋沈括《梦溪笔谈》:“阳燧面洼,以一指迫而照之则正;渐远则无所见;过此遂倒。”即为凹面镜。二为《淮南子》记载的“金杯无缘者”②。此外,《太平御览》记载了一种“阳燧樽”,考古也出土了较多带“阳燧”字样的砖石题刻等。据学者研究,前者是因为漏斗的盘形口形似阳燧而得名[1] ,后者则是阳燧在特定环境中与其他图文或实物语义混合的产物,用以表明对他人的美好愿望[2]。

阳燧最基础的功能为取火,“晴则以金燧取火于日”[3]。因其向日取火的神秘特征,更多地与祭祀联系在一起。《周礼·秋官·司寇》中记载:“司烜氏掌以夫遂取明火于日,以鉴取明水于月,以共祭祀之明粱、明烛,共明水。”[4]东汉③、唐代④也有记载,祭祀所用明火均以阳燧取得。可见古人认为与普通的取火方式相比,向日取火更能显示出对祖先、神灵的敬重。

凹面镜取火需要确定焦点的位置,焦点的位置取决于凹面镜的曲率大小,通俗一点来讲,凹陷程度越深,焦距越小。沈括记载阳燧焦距为“一二寸”,北宋时期一二寸约3~6厘米。

二、阳燧的发现与时空分布

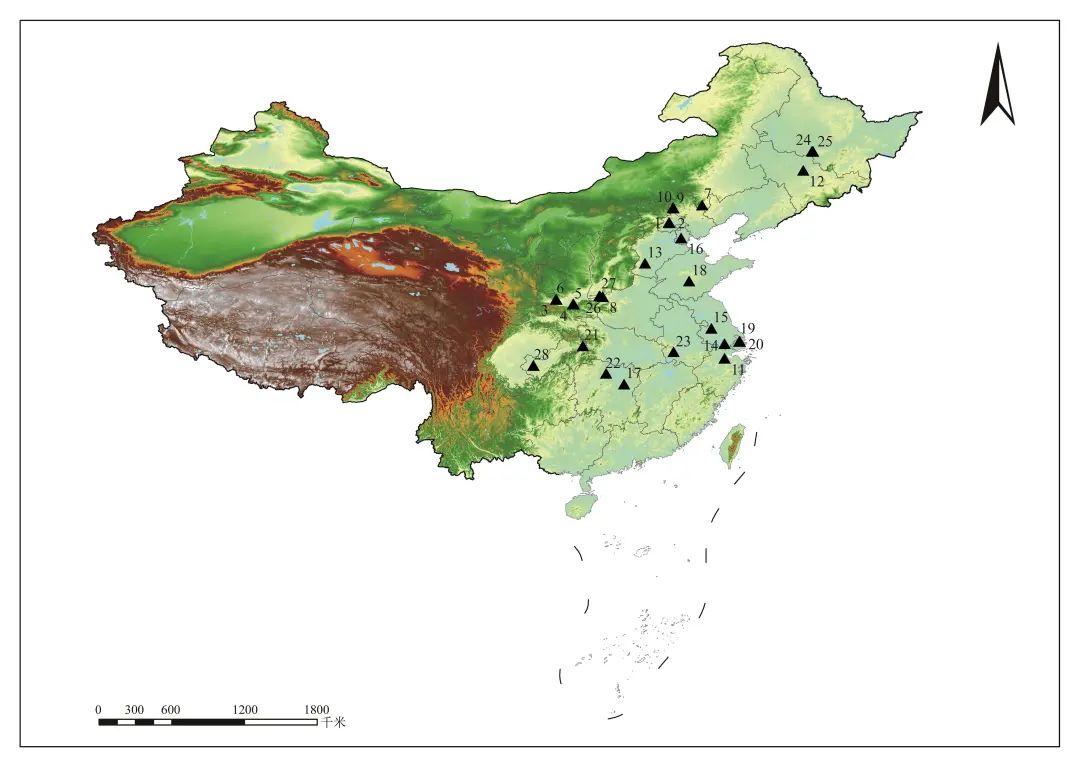

阳燧发现数量不多,经初步统计,共45面(有公开发表的图片或文字资料),出土地点分布全国十多个省市,包括黑龙江、辽宁、北京、天津、山东、山西、河南、陕西、江苏、安徽、上海、浙江、湖南、重庆。(图一)年代涵盖西周、春秋战国、汉、唐、宋、明时期。鉴于阳燧与铜镜在分类辨识方面存在一定难度以及部分考古工作者的认知差异,不少发掘者为谨慎起见,多不直接命名阳燧,而是称之为圆形镜饰、盖形器、铜弧面形器、圆形铜片等。所以,阳燧实际面世数量应当远不止于文中所涉及数量,其空间分布也应不止于文中所涉及省市。

图一 阳燧分布示意图

1.昌平白浮西周墓M2 2.昌平白浮西周墓M3 3.扶风黄堆M60 4.西安张家坡西周墓地M170 5.西安张家坡西周墓地M303 6.扶风县庄白刘家村 7.昭乌达盟宁城县南山根石椁墓 8.陕县上村岭1052虢国墓 9.丰宁满族自治县土城沟道下抢救性发掘石板墓 10.丰宁满族自治县土城镇四间房村三Y头沟 11.绍兴306号战国墓 12.吉林市郊区猴石山石棺墓 13.邢台内丘县征集 14.1988年苏州邗江县甘泉乡姚庄M102 15.扬州博物馆征集 16.天津博物馆藏 17.长沙收藏 18.新泰市青年路东侧 19、20.上海市文物库收到 21.巫山巫峡秀峰村墓地M5 22.常德旧城改造发现 23.安徽怀宁县良湖村抢救性发掘发现墓葬 24.阿什河公社双城大队 25.1964年白城遗址 26.三门峡青少年活动中心工地 27.三门峡万都大厦 28.璧山区生基嘴墓群M9-4

三、阳燧的分类与时代特征

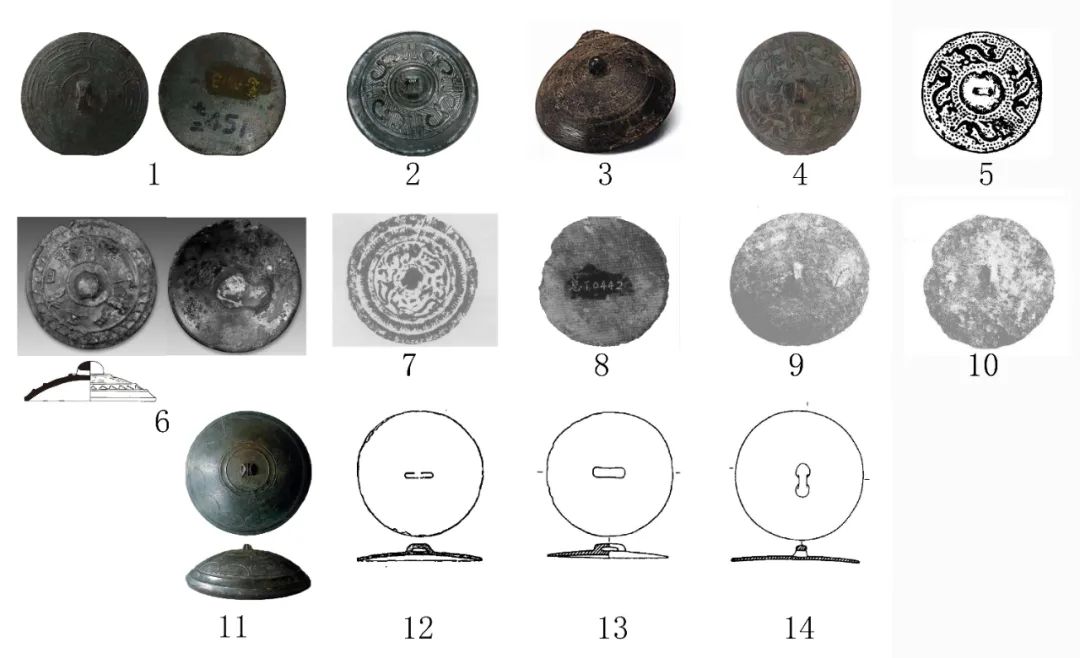

从搜集到的资料来看,阳燧依据形制可分为两大类,有柄阳燧及无柄阳燧。有柄阳燧较少,仅6面,时代均属宋明时期;无柄阳燧又可分为两类,方形阳燧和圆形阳燧,其中方形阳燧3面,有图片或明确文字描述为圆形或近圆形阳燧共31面。圆形阳燧根据钮的位置又可细分为两类,周缘带穿及器背带钮。阳燧依据纹饰可分为四类:素面、动物纹、植物纹、几何纹。动物纹又有龙纹、虎纹、凤鸟纹及海兽图案;植物纹则多为间饰的草叶纹;几何纹多饰在外缘。

无论是形制还是纹饰,阳燧与铜镜的发展演变历程都较为一致。铜镜研究中也多将阳燧作为铜镜的一种,认为其是一种功能镜。

1.秦汉以前,阳燧器型以圆形为主,镜背带钮,纹饰多为龙纹、凤纹、虎纹,辅以浮雕的表现方式,流行地纹上饰主纹。闻名的虢国太子墓出土的阳燧镜,纹饰便为虎鸟缠虺纹。[5]又如浙江绍兴M306出土阳燧镜,即以细密小点为地纹,主纹为环布周缘的四条奔龙。[6]

2.两汉时期,延续战国时期的器型和纹饰风格,出现草叶纹,东汉时流行刻铸铭文。苏州邗江县甘泉乡姚庄西汉木椁墓出土阳燧背部以蟠螭纹为主,间饰草叶形图案。[7]天津博物馆馆藏的一枚阳燧镜正面铭文:“宜子先(孙),君子宜之,长乐未央。”背面铸“五月五丙午,夫燧可取天火保死祥兮”。[8]

3.唐五代时期,器型厚重,饰以瑞兽、繁花,出现方形阳燧。国家博物馆馆藏的一件方形阳燧,中心微凹成一圆池,池边有凸起重轮,重轮外四边各有一雄狮,昂首张口,长尾上翘作奔驰状,狮纹空隙饰五瓣花朵。另民间私人收藏有一件方形阳燧,四角各有一海兽,应为唐末五代所制。[9]

4.宋金时期,流行带柄阳燧镜,纹饰由唐五代时期的繁复华丽趋向简单,出现圆形周缘带穿阳燧。如黑龙江阿什河公社双城大队出土的花瓶柄阳燧镜[10];白城遗址出土的线刻观音像阳燧镜[11]。

5.明清时期,器型延承前代,纹饰进一步简化,多见素面。如重庆璧山生基嘴墓群和河南三门峡万都大厦出土的素面带穿阳燧镜[12]。

图二 圆形阳燧

1.扶风黄堆M60:7 2.江苏邗江县姚庄M102:40 3.天津博物馆藏 4.虢太子墓M1052:56 5.绍兴M306:19 6.山东新泰青年路东侧墓葬出土 7.巫山巫峡秀峰村墓地M5:6 8.河北丰宁土城东沟道下石板墓M1:1 9、10.辽宁昭乌达盟宁城县南山根石室墓M101:129、9 11.私人收藏 12.昌平白浮西周墓M3:30 13.张家坡西周墓地M303:8 14.张家坡西周墓地M170:061

图三 圆形、方形、带柄阳燧

1.重庆璧山生基嘴墓群M9-4:4 2.1964年白城遗址出土 3.2013年三门峡万都大厦出土 4.1973年阿什河公社双城大队出土 5.2014年三门峡青少年活动中心工地出土 6.国家博物馆藏 7.安徽怀宁县文物管理所藏

四、性质及功能研究

有学者认为阳燧的性质功能经历了从祭祀取火到风水吉祥物的变化[13]。诚然,早期阳燧的出现更多地与祭祀取火联系在一起,但是据《周礼》的记载,左佩金燧、右佩木燧也属于士大夫阶层的一种日常用品,并不仅仅只有在祭祀取火时使用;甚至到了清代,依旧有诗人写道:“敲火颓垣中,枯桑发阳燧。”这些都表明阳燧取火的基本功能一直在沿用。至于其在道教中是否发挥着风水相关的作用,仍有待商榷,实际上,铜镜与道教的结合比阳燧更加紧密,目前发现的铜镜中有大量镜背纹饰为神仙人物、太极八卦、求仙问道等图案,民间也流传镜子具有照妖现行、驱邪除鬼等作用,至今西南地区的家庭仍有在门口悬挂一枚镜子的习俗。因此,以下将结合阳燧的器型、出土状况、铭文等方面共同探讨阳燧的功能性质。

(一)器型特征

前文提到阳燧器型大致可分为以下几类:有柄阳燧,无柄方形、圆形阳燧。器物的功能性讨论受其造型特征影响。

宋代出现了大量的带柄铜镜,作为与铜镜器型相似的阳燧也受到影响开始铸柄。有学者认为带柄阳燧功能两用:凸面照容、凹面取火,带柄是为了手持方便[14]。目前发现的有柄阳燧共6面,时代均为宋明时期。其中两面据钱临照先生研究,器型单薄、镜面粗糙,并非实用器,而是宋代“好奇之士”依据古籍制造。[15]余者,出土于黑龙江省阿城县的为花瓶柄阳燧,湖南常德收藏的为宫扇形阳燧[16],以及私人收藏的两面带柄凹凸双面镜[17],曲率较小,凸面用于女子照容较为合理。

无柄方形阳燧目前见于公开资料的仅3面,时代在唐及唐以后,造型均为方台中间向下凹陷如圆池,四周雕刻纹饰,造型精美,器型较厚重。从这些特征来看,方形阳燧作为取火用具的实用价值不高,象征意义居多。而方形的造型很容易使人联想到与阳燧相对的方诸。古人讲究阴阳调和,有阳必有阴、有火必有水。《论衡·乱龙》载:“今伎道之家,铸阳燧取飞火于日,作方诸取水于月。”[18]《淮南子》中的《天文训》[19]和《揽冥训》[20]也有关于方诸取水于月的记载。而在周时,取水于月的器物为鉴,经由东汉经学大家郑玄的注解“鉴,镜属,取水者,世谓之方诸”[21],才将鉴与方诸等同起来,两者的共通之处为承接露水。而到了唐代,方诸的形制又发生了转变,《旧唐书》记载:“今司宰有阳燧,形如圆镜,以取明火;阴鉴形如方镜,以取明水。”[22]因此称此三枚方形阳燧为阴燧或方诸更为合理。而正是基于阴燧形制的不断变化,加之“以阴鉴取水,未有得者”[23],故而其数量上要远少于阳燧。

无柄圆形阳燧数量相对较多,除未有图文记录、形制不甚明确的5面外,可以确定为圆形或近圆形的共有31面。其中,背部带钮者最多,共27面;周缘带穿者共3面;无钮无穿者共1面。阳燧器型多来源于铜镜,故下文将结合铜镜的使用方式来探讨阳燧的形制如何影响其使用方式。首先是背部带钮,有学者研究认为,不论是记载还是考古发掘资料均可以证明镜背带钮多是为了穿绳系带,便于手持。[24]其次为边缘带穿形,此形制易于引线悬挂,多见于墓室内,具有驱邪除恶的功能[25]。3枚带穿阳燧中仅1枚有明确出土位置,该枚阳燧出土于重庆市璧山区生基嘴墓群M9-4。该墓为石室墓,墓室上部被破坏,顶部不存,阳燧发现于墓室中部偏左的积土内(即对应藻井位置)。与其余分布在墓底的随葬品不同,该枚阳燧很有可能原本悬挂于墓室顶部,后因系带腐败而掉落在墓室内的积土中。阳燧相较于铜镜多了聚光取火的功能,《道法会元》记载:“昼以火镜对太阳则取火,夜以水镜对太阴则取水。”[26]此处火镜即为阳燧。又载:“法官以雄黄书天丁真形符于镜心,悬之病人帐上,以水一盆,向床前对照火镜。念天丁二品咒各九遍,布烈镜上,想为火铃宫阙,镇住鬼门,无敢干犯。”[27]可见在道家眼中,阳燧是镇邪除恶的一种法器。而民间风俗将其简化吸收,以悬挂阳燧来保护墓主人不受妖邪侵扰也符合情理。

(二)出土状况

45面阳燧镜中共有8面有明确的出土时摆放位置说明,分列如下:

表阳燧在墓葬中的摆放位置一览表

随葬品的位置摆放通常有两种情况:一为按照材质分类摆放;二为按照墓主人生前使用习惯摆放。前者如昌平白浮西周墓和山东新泰青年路东侧墓就是按照器物材质摆放,多放在墓室头端,与其他同为青铜材质的器物摆放在一起,此种摆放情况不多论述。以下将具体分析后者情况:

扶风黄堆60号墓[28]经盗扰,随葬品所剩无几,阳燧出土于墓主人左腹以左,与之同在墓主人左侧肘腹间的还有1枚龙纹玉璧和1件玉钺,两枚玉器尺寸较小,不太符合礼器用玉或军权象征,当为配饰用玉。前文也提到,《礼记·内则》记载有“左佩金燧”。此外,该枚阳燧通体素面无纹,可见更加注重其实用价值。因此,该枚阳燧更侧重于其取火的基础功能,死后依据墓葬主人生前佩戴习惯下葬。

丰宁土城沟道下石板墓[29]的阳燧位于墓主头骨正上方,该墓随葬品多为青铜器冶炼工具,墓主身份可能为青铜器制造工匠。该枚阳燧造型简单,素面无纹,器型较薄,镜背锈薄处为银灰色,镜面铜锈上印有麻布痕迹,表明其实用器的身份。此外,从出土状况看,该地区有为死者覆面的习俗,阳燧及其下方的小铜泡上都残存有麻布织物的痕迹。此覆面习俗常见于夏家店上层文化和玉皇庙文化中,多以织物点缀铜泡及其它青铜装饰覆面。[30]而覆面的意义有人认为是“祈求死者的灵魂附体,永远安息,莫再出窍祸害生人,以保氏族后代安然无恙”[31]。而这种祈愿与阳燧聚火的特性有可以连接的地方——阳燧聚火,死后世界怕火,以此来阻止死者出窍重返人间似乎也较为合理。

绍兴M306出土阳燧同样是与玉璜、松石珠及玛瑙等组玉饰一同置于漆盒中,不过该枚阳燧背面饰有奔龙纹饰,且尺寸较小,直径仅3.6厘米,其实用价值不高,应当同样为一类佩饰。

巫山巫峡秀峰村M5[32]阳燧位于人骨右胸上,该墓年代为宋代,随葬品均为日常用品,包括瓷罐、铁剪、铜钱、铜簪、铜勺等。出土阳燧为仿汉风格,造型精致,出土的铜钱也有汉唐时期的古钱,表明墓主人对于古物的喜好。而这枚阳燧可能只是墓主生前喜好之物,死后随墓主一同下葬。

重庆璧山生基嘴M9-4阳燧出土位置及功能前文已探讨,不再赘述。

综上,从出土状况来看,这些阳燧的功能依据墓主人的习惯、爱好、信仰等不同而发挥着不同的作用,包括实用功能、装饰功能、驱邪功能三个方面。

(三)铭文阐释

共3面阳燧刻有铭文。

1.天津馆藏汉代阳燧,正面铭文:“宜子先(孙),君子宜之,长乐未央。”背面铸“五月五丙午,夫燧可取天火保死祥兮”。

2.山东新泰出土魏明帝时期阳燧镜:“青龙四年五月丙午造。”[33]

这两则铭文较为相似,第一面阳燧正面铭文均为汉代常用吉语,用以表示对子孙美好的祝福。背面铭文,五月五日为端午节,在这个时间前后,气温多炎热难耐,丙午时又为正午时分,阳日当空,可见这个时间阳气之盛。王充《论衡》中记载:“阳燧取火于天,五月丙午日中之时,消炼五石,铸以为器,磨砺生光,仰以向日,则火来至,此取真火之道也。”在汉人的想法中,这个时间取得的真火包含了最多的太阳精气,对驱邪除恶有奇效,也符合五毒日驱毒的习俗。第二面铭文则表明器物是在一年中阳气最盛之时所铸。五行中,火克金,五月丙午又为火月火时,在这个时间铸造金属之器具有事半功倍之效。

3.黑龙江阿城县白城遗址出土金代阳燧镜,反面线刻“左街僧官”。

僧官制度为佛教东传后,中原王朝为更好管理佛教教徒而设置,唐代始设左右街僧录司,宋、辽继承唐代左右街僧录司官职名称,职责和所属机构有一定变动,金代目前未见左右街僧录之称,取而代之为各京、路僧录[34]。因此该枚阳燧很大可能并不是本地铸造,而是宋或辽燕京地区流通而来。与刻款内容相对应的是该枚阳燧线刻的观音像和梵文,三种元素共同表明该阳燧的持有者是一名佛教信徒。观音菩萨在中国佛教的地位非凡,观音像又刻在能散射光线的阳燧凸面,因而我们大胆推测做器者有散射观音像背光的想法。

上述三枚带铭文阳燧,主要发挥着驱邪除恶的功能。

五、结语

阳燧作为一种实用意义与象征意义并存的功能镜,纵向来看,自西周至明清,在各个历史时期均有出土;横向来看,其地域分布广,遍及南北各地。

阳燧器型的发展与铜镜相似,其造型纹饰经历了大气精致——繁复华丽——简洁素净的演变历程,反映了社会经济水平的波动与审美变迁。其功能性在器型上可体现为:镜面粗糙、器型薄而小者多为装饰品,而非实用器;纹饰繁复、造型精美、器型厚重者多为象征品,亦非实用器。

阳燧的三大功能分别为实用功能、装饰功能和驱邪功能。作为取火用具,阳燧的实用功能自始有之,但鉴于考古实践中阳燧多出土于墓葬中,其作为装饰品或具有宗教意义的驱邪物品出现于随葬品中的比例难免超出实际使用水平,使人产生实用器较少的错觉。事实上,阳燧的后两项功能均衍生自其取火的基础功能之上。随着时代变迁,器型演变,阳燧的功能内涵逐步丰富发展,但其基础功能从未被摈弃,并非像蝶等早期实用器一样,最终沦为单纯的装饰物或象征品。

在以往的研究中,有关铜镜的论文成果颇丰,相比之下,阳燧则缺乏系统地探索。在学术讨论中加强阳燧研究,一方面有助于提升发掘者认知水平,在撰写考古发掘报告中规范器物命名;另一方面也是对铜镜研究的补充与完善,在探索古代人民生活方式与精神世界的过程中发挥着独特的作用。

注释: