王瑀丨《壶中富贵图》研究

引 言

孟雷曾对明宣宗名下一系列以猫为主题的画作进行过研究,并对《壶中富贵图》有所讨论。他采取政治视角观察这类题材,认为它所反映的乃是一种“政治话语”,是统治者意志的宣示。他坚信,明宣宗画猫题材作品与中国绘画史上的其他类似作品一样,必然具有政治上的隐喻——“明代的统治者宣宗皇帝以善画动物著称于世,现存有大量的绘画作品,作为一国之君,其特殊的政治地位又赋予绘画特殊的动机和政治功用”〔6〕。他进一步认为:“宣宗笔下的形象已经超越了事物的本身,画面背后蕴含着更深刻的象征意义。猫成为忠贞廉洁、国家楷模的化身。”〔7〕并由此将之与受画人杨士奇的仕宦经历关联起来,得出“明宣宗将《壶中富贵图轴》赐予大臣杨士奇除有恩赐之意外,同时也鼓励杨士奇能有像猫一样的品质为国家尽忠尽力,这或许就是隐藏在明宣宗画猫作品背后的深层动机”〔8〕的结论。

从政治功能视角观察中国古代的宫廷绘画作品已成为“常识”。〔9〕较早关注明宣宗艺文事业的林莉娜亦是从这一角度展开研究。林莉娜在《明宣宗其人其时及其艺术创作》一文中,对明宣宗生平艺事,特别是其较为可靠的传世作品进行了系统讨论。〔10〕然而,该文并未对《壶中富贵图》展开研究,仅将之列于文后明宣宗流传书画作品附表的“无年款”一类中。〔11〕

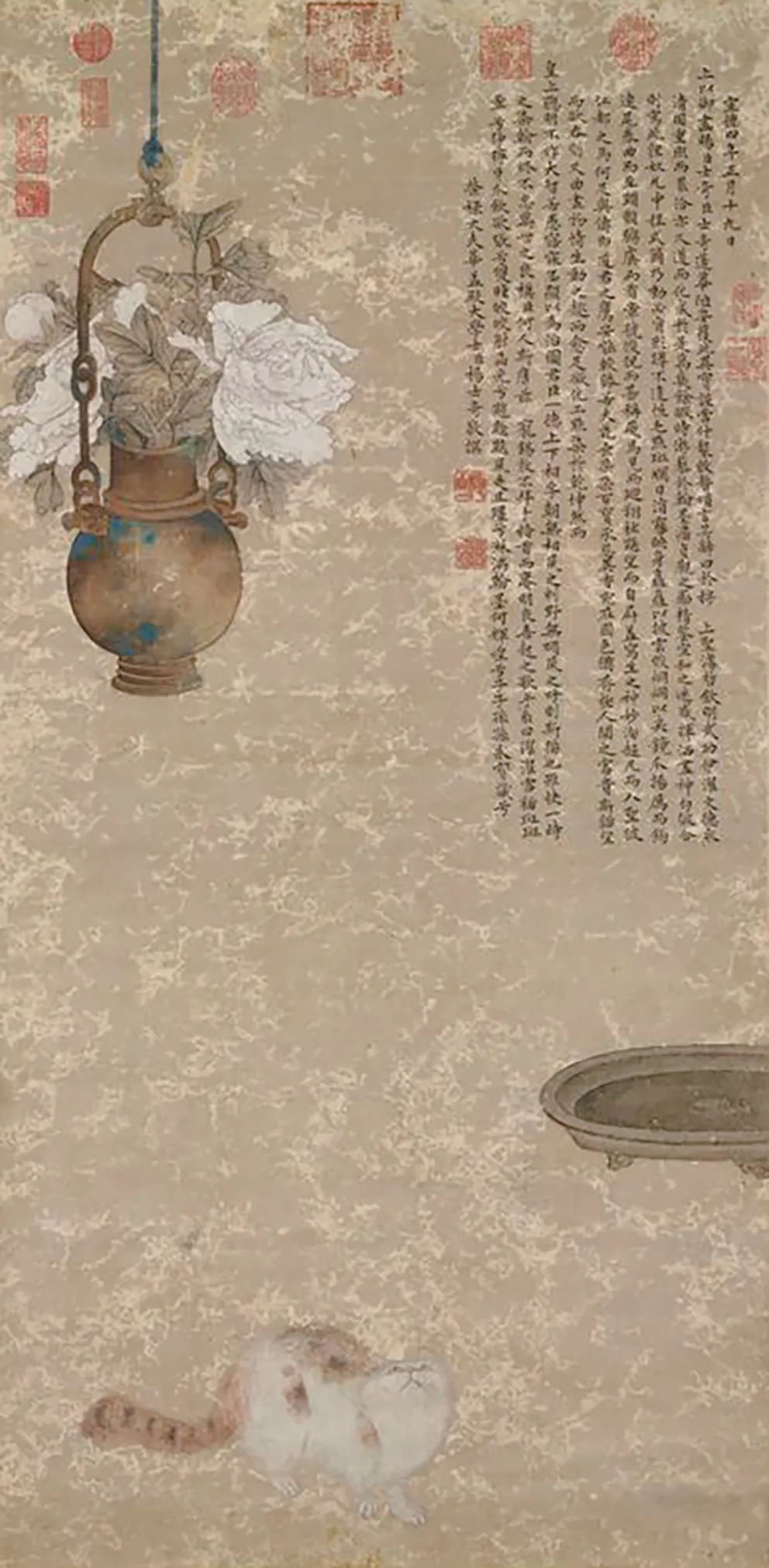

2010年11月,林莉娜在故宫博物院举办的“永宣时代及其影响”研讨会上发表《游艺与玩物——明代宫廷绘画所反映的明宣宗行乐等事宜》一文,首次将《壶中富贵图》纳入讨论。不同于阐发政治寓意的研究思路,林莉娜将此作视为宣宗娱乐生活的物证,更具私人史意味。她认为此画作与宣宗名下的其他画猫作品一样,表现了宫廷豢养名猫的风尚,并尝试对画面元素进行阐发。林莉娜同样认为“猫谐音为‘耄’,壶谐音为‘福’,内插三朵牡丹寓意富贵,并祝颂长寿幸福”〔12〕。

王正华在博士学位论文中亦对此轴有所讨论。与其他学者关注创作动机及画面意义不同,她主要关注到画作上部那方较为罕见的“宣德秘阁图书之宝”(朱文方印),并据之确认该作出自宣德内府。不过,王正华同时指出,由于缺乏印鉴款识等辅助证据,并不能完全确认《壶中富贵图》为宣宗亲笔,进而推测此作应出自宣德时期的宫廷画家之手。〔13〕

一、杨士奇的题跋

长期以来,人们对于《壶中富贵图》的画面内容兴趣浓厚,但对于其右上部的杨士奇长跋并未深究。然而,它在确立此轴的授受关系方面十分关键,更保留了当事者杨士奇本人对于这件作品的理解,构成了解此作相关历史情境的直接证据。兹将题跋全文誊录如下:

宣德四年正月十九日,上以御画赐臣士奇。臣士奇蓬荜陋姿,获此异宝,谨当什袭。敢赘颂言,其辞曰:于穆上圣,睿哲钦明。武功伊濯,文德永清。固重熙而累洽,亦久道而化成。于是万几余暇,时游艺于翰墨。法贞观之励精,鉴宣和之迷惑。挥洒尽神,勾皴合则。写此狸奴,允中程式。尔乃动必肖形,蹲不违性。毛点斑斓,日消雪映。身矗矗以披云,睃炯炯以夹镜。爪扬厉而钩连,尾卷曲而至颈。类驺虞而有章,号狻猊而甚称。飞鸟见而回翔,社鼷望而自屏。盖写生之神妙,洵超凡而入圣。彼江都之马,何足与俦?即道君之鹰,安能较胜?若夫花垂朵朵,百宝承恩。异香宛在,国色犹存。极人间之富贵,斯猫望而欲吞。则又曲尽物情生动之趣,而愈足征化工点染于乾坤。然而皇上聪明不作,大智若愚。寤寐丕显,以为治图。君臣一德,上下相孚。朝无相鼠之刺,野无硕鼠之呼。则斯猫也,虽快一时之染翰,而终不忘万世之良模。臣何人斯?膺兹宠锡,敢不拜手稽首,而赓明良喜起之歌乎?系曰:濯濯雪猫,斑斑章兮。狰狞牙爪,敛欲张兮。双瞳皎皎,射晶光兮。

鼠,走且殭兮。淋漓翰墨,何辉煌兮。子子孙孙,永宝藏兮。

鼠,走且殭兮。淋漓翰墨,何辉煌兮。子子孙孙,永宝藏兮。

题跋最后,杨士奇自署为“荣禄大夫华盖殿大学士”。按杨士奇于洪熙元年正月十一日(1425年1月30日)获赐少傅兼华盖殿大学士〔14〕,此后至受赐《壶中富贵图》的宣德四年正月十九日(1429年2月22日)期间未获新职。因此,落款符合历史。

仅从字面上看,杨士奇在这段跋文中确乎对皇帝进行了称颂。他的解读伴随着赞美,主要围绕三方面展开:第一,从政治成就评价的角度;第二,从皇帝擅长画艺,即艺术成就的角度;第三,从作品本身构思精巧的具体角度。如果对这三种角度在题跋论述文字中的比重进行权衡,则不难发现第一角度明显占比较低,仅有“于穆上圣,睿哲钦明。武功伊濯,文德永清。固重熙而累洽,亦久道而化成”寥寥数语,第二与第三角度占据了较多篇幅,可见杨士奇论述的重心并不在于歌颂皇帝的政绩。

杨士奇随后指出,宣宗在政务之余,“游艺于翰墨”,紧接着便将他与唐太宗和宋徽宗两位正反典型相联系,赞颂朱瞻基的“励精”与对“迷惑”的鉴戒。紧接着,杨士奇便以“挥洒尽神,勾皴合则。写此狸奴,允中程式”之语开始赞美皇帝的画艺。同时也显示杨士奇坚信此作必定出于宣宗亲笔。

杨士奇不仅注意到了这一精心布置的画面,更对画中的狸奴进行了重点解读,但对于插满牡丹的铜壶仅有“若夫花垂朵朵,百宝承恩。异香宛在,国色犹存。极人间之富贵,斯猫望而欲吞”简单几句。这样的侧重,似与“壶中富贵”画名所强调的内容不甚相符,但反衬出杨士奇对“猫”的重视。在对壶中牡丹进行简单描述后,他再一次将重点回归到狸奴的身上。杨士奇不仅对画中狸奴的形态、毛色等特征进行了品读,更在接下来的跋文中对它所象征的意涵进行了阐释,认为它不仅象征着“君臣一德,上下相孚”,还使得“朝无相鼠之刺,野无硕鼠之呼”。他一方面强调君与臣的紧密联系,另一方面将朝野之间的奸佞贪邪比作“鼠”,视之为“猫”的猎物,并由此得出“则斯猫也,虽快一时之染翰,而终不忘万世之良模”的结论。显然,从杨士奇的解读中不难了解,画中出现的猫并不具有祝寿的寓意,而是象征着肃清朝纲与辅佐君王的为臣之德,具有强烈的政治意味。更为重要的是,杨士奇将自己“对号入座”,将皇帝赏赐此作给自己视为一种宠信:“臣何人斯?膺兹宠锡,敢不拜手稽首,而赓明良喜起之歌乎?”感激之情溢于言表。

如若孤立地考察这段跋文,或许仍将之仅仅视为臣下的应承之作。然而,事实并非如此简单。一个现象引人关注——包括杨士奇文集在内的个人文献中,并未发现这段长跋,甚至连关于受赐这件画作的只言片语也未见到。

据《太师杨文贞公年谱》载,就在获赐《壶中富贵图》前几天的元夕之日(1429年2月18日),杨士奇还曾向皇帝进献《观灯诗》一首并获赐一件《墨菊图》。〔15〕而在此之前的宣德二年(1427),同样是在奉旨完成当年的进士题名记后,杨士奇亦曾获赐一件《春山图》。这两次时间略早的书画赏赐,尽管同样无法在杨士奇的文集中找到,但都被记录在杨家后人所编的年谱中,最终实现了他在《壶中富贵图》长跋最后“子子孙孙,永宝藏兮”的愿望。

事实上,杨士奇对皇帝的赏赐十分珍视。例如杨士奇晚年曾给儿子杨稷写信,严厉谴责后者盗取家藏御赐的行为,并要求他据实登记造册报来。〔16〕这不仅显示出杨士奇对御赐的重视,亦显示这些赏赐数量可观,并且在其生前就已出现流失。杨家子孙直接继承了他的这些珍藏并将之载入文集、年谱。然而,《壶中富贵图》却并未像《墨菊图》与《春山图》一样被记录下来。

很难想象这样一件绘制精美且留有恭敬长跋的御赐画作会失载于内容宏富的杨士奇文集,特别是这些文集中的一部分在其生前便已完成遴选编纂。〔17〕《壶中富贵图》在文集与年谱中的缺席,说明杨士奇本人对于收录此作与题跋的谨慎,亦显示其后世子孙不仅没有在祖先的文集中见过此作,更未像杨士奇所希望的那样接收和保管过这件作品。那么是什么原因造成了这样的现象?

一种可能便是杨士奇本人不愿收录此跋进入个人文集。若果真如此,则这背后必然存在难言之隐,即在他充满溢美之情的跋文背后或许另有隐情。

二、“道君之鹰”

杨士奇在长跋中称赞朱瞻基的画艺时写道:“彼江都之马,何足与俦?即道君之鹰,安能较胜?”这样的话语引人关注。他所提到的“道君之鹰”,即指北宋徽宗赵佶(1082—1135,1100—1125在位)所画的鹰。需要指出的是,相比于“江都之马”,彼时关于“道君之鹰”的说法和知识并不流行。

就笔者目力所及,关于宋徽宗与画鹰相关的记载,最早可见于南宋邓椿(生卒年不详)的《画继》,记载如下:

……已而玉芝竞秀于宫闼,甘露宵零于紫篁,阳乌、丹兔、鹦鹉、雪鹰,越裳之雉,玉质皎洁,鸑鷟之雏,金色焕烂,六目七星、巢莲之龟、盘螭翥凤、万岁之石、并干双叶、连理之蕉,亦十五物,作册第三……〔18〕

邓椿在介绍徽宗“圣艺”时,重点提到了《宣和睿览册》的创制与构成。然而,他并未指明徽宗擅长画鹰。事实上,《宣和睿览册》也几乎不可能出自徽宗亲笔。邓椿只是在介绍这套册页时,谈到其第三册中绘有“雪鹰”的图像。“雪鹰”与册页中所绘其他物品,如玉芝、甘露、阳乌、丹兔、鹦鹉等一样,都是徽宗喜爱的祥瑞,既非完全对照实物的写生,亦非一般豢养的宠物,更具吉祥寓意。此外还有一点值得注意——“雪鹰”之名提示这件描绘有猛禽形象的册页作品,可能在构图时以雪为布景,或者画中所绘猛禽本身就是白色的。

自邓椿以降直至明初的文献记载中,关于宋徽宗画鹰的记载几乎难觅踪迹。目前仅见元人汤允谟(生卒年不详)提及曾欣赏过“宋徽宗御笔作一胡鹰,红绿皮圈足,前有一马缺足,栗壳色,甚奇特”〔19〕。然应并非专门绘制独立猛禽形象的画作,更可能是一件表现骑射狩猎场景的作品。相关记载的罕见令人困惑,杨士奇关于“道君之鹰”的知识从何而来?

相较之下,“江都之马”的说法更为流行。“江都”,指的是唐太宗的侄子江都王李绪(生卒年不详)。《历代名画记》曾记录过:

江都王绪,霍王元轨之子,太宗皇帝犹子也。多才艺,善书画,鞍马擅名。垂拱中,官至金州刺史。〔20〕

事实上,《历代名画记》并非关于江都王李绪擅长画马的唯一记载,特别是杨士奇是否看过此书亦难确认。相比之下,杜甫(712—770)的诗作可能更具影响力,后来的李东阳(1447—1516)曾以“杨文贞公亦学杜诗”〔21〕之语指出杨诗与杜诗的紧密联系。而在杜甫赞美曹霸画马绝艺的著名诗作《韦讽录事宅观曹将军画马图歌》中,起首便有“国初已来画鞍马,神妙独数江都王”〔22〕之语,认为唐初最重要的画马名家非江都王李绪莫属。因此,杨士奇对“江都之马”的认识,很可能与杜甫的推崇有关。杨士奇也确曾多次运用杜甫所提供的画马知识来评价画作。例如他曾为郭鼎贞(生卒年不详)所藏一件由张戡绘制的《歇骑图》题跋时写道:“良马世不易得,良画者尤不易得。人恒称曹霸韩幹绝艺,观此戡固未相远也。”〔23〕

出现于杜甫诗歌与《历代名画记》中的“江都之马”,相比于“道君之鹰”的说法更加广为人知——至少到杨士奇的时代依然如此。〔24〕“道君之鹰”在历史上难觅其踪,这是否会是杨士奇的创造?我们不得而知。但至少有一点可以肯定,杨士奇在《壶中富贵图》的这段题跋中强调了一个彼时可能并不普及但在后世产生了广泛影响的概念。

另一个可疑之处在于,《宣和画谱》“畜兽门”序言中已经按照“江都之马”的语言逻辑,总结出了诸如五代李霭之及北宋王凝与何尊师这样擅长画猫的历代名家〔25〕,然而面对《壶中富贵图》的杨士奇并未采用这些权威知识。反而在这件画猫之作上提出并强调冷门的“道君之鹰”概念,这背后的动机似乎也并不能仅仅以歌颂赞美这样简单的理由来解释。

不难理解,在皇帝赏赐的画作上以“道君之鹰,安能较胜”这样的字眼进行赞叹,客观上应当体现了皇帝本人的趣味。换言之,即便无法确认杨士奇的相关知识从何而来,仅凭他的措辞与强调,亦可推定必然迎合了皇帝本人对于“道君之鹰”的喜爱。

“宣德四年正月十九日,上以御画赐臣士奇。”长跋的开头,杨士奇记录下受赐的具体时间。此时的他,即将结束为期20天的长假。〔26〕就在四天前的正月十五日(1429年2月18日)晚,杨士奇与群臣还一同受赐前往御苑观灯。有感于当晚君臣同乐的融洽氛围和对天下太平的祝颂,杨士奇写下十首颂诗献给皇帝。〔27〕按照杨家后人在其年谱中的记述,皇帝在得到献诗后,曾将一件《墨菊图》赏赐给杨士奇。当然,这一记载令人狐疑,不仅因为在杨士奇的文集中同样未见提及此事,而且在上元时节赠送《墨菊图》,似乎也并不应景。

三、柳殷之的进献

就在杨士奇获赐《壶中富贵图》的当天,一群来自朝鲜的使臣接受了皇帝的赐宴。〔28〕这群使臣以韩惠(生卒年不详)与柳殷之(生卒年不详)为首,共45人,于前一日(即正月十八日,1429年2月21日)到达北京。他们此行的目的,是代表朝鲜国王李裪(1397—1450,1418—1450在位)前来祝贺即将于二月九日(1429年3月13日)到来的万寿圣节并向皇帝进献方物。作为答谢,朱瞻基在赐宴后的第二天(即正月二十日,2月23日),“赐朝鲜国使臣柳殷之等四十五人钞、彩币表里、金织文绮袭衣等物有差”〔29〕。

按照《明会典》记载,早在洪武二十六年(1393),朝廷就已确立了万寿圣节“仪与正旦、冬至同”〔30〕的原则,显示出这一节日的重要性。当异域使臣到达北京后,根据所贡物品种类的不同,由各相关衙门对接贡物的接收、清点与分发。例如,进贡的马、虎、豹及禽鸟等动物,便由兵部下属的会同馆负责管理。〔31〕而负责接待使臣、安排觐见与传达赏赐的,则是礼部下属的主客清吏司。因此,在明初宫廷中,对使臣到访细节最为了解的,当非礼部与兵部的主管官员莫属。

韩惠与柳殷之此行所进献的方物具体包含哪些,今天已难确知。然而,宣德四年正月的杨士奇却必然知晓。一方面,他与时任礼部尚书的胡濙(1375—1463)关系密切,二人不仅同朝为官,且在书法碑帖的赏玩方面也多有交流,于公于私都有交情〔32〕,因此杨士奇极可能从胡濙那里听说到进贡的细节。另一方面,也是更为重要的原因,则是杨士奇本人自洪熙元年(1425)起便被授予兵部尚书一职。〔33〕尽管他在《壶中富贵图》题跋的落款中并未写明自己的这一职务,但这与他同时期落款习惯吻合。〔34〕同时,笔者亦未发现他在宣德四年之前去掉这一职务的记载。此外,按照规定,使臣到达后的第二日,亦会将进贡的方物展示于宫中丹墀之侧。按照柳殷之一行的抵达日期推算,他们展示贡物的时间应是受赐酒宴的当日,而这正是杨士奇获赐《壶中富贵图》的那一天。

此后,《明宣宗实录》里再未出现柳殷之的名字,我们无从知晓他后来的行踪。而以韩惠为首的九人使团却一直在北京逗留至二月万寿圣节的到来,并再次获得了宣德帝的赏赐。〔35〕然而,在《朝鲜王朝实录》中,可以获得更多关于柳殷之的记载。

朝鲜人柳殷之在永乐十九年(1421)时,曾担任捴制一职,隶属于兵曹,为武官序列。是年九月二十四日(10月20日),他曾应朝鲜太上王的安排,迎接并参与宴请明廷派来的使臣。席间,太上王向使臣“赠鞍具马一匹、鹰子一连”〔36〕。可见,早在永乐年间,柳殷之就曾参与本国与明廷使臣之间的交往活动,并目睹了太上王向明使赠鹰的过程。

而在后来的宣德六年(1431),柳殷之再次受朝鲜世宗的派遣前往北京进献礼物。此时的他在右军都捴制任上,并担任都巡察使。十二月十五日(1月18日),他奉命作为进鹰使来到王宫向世宗告别,并获赐衣帽鞋靴。临行前,他进奏如下:

钦蒙敕谕:“该王国中出产海青、黄鹰、白鹰、土豹,敕至,王即令人,同差去官一同采取,就差的当人,同差来内官昌盛、尹凤、张童儿、张定安等进来。钦此。”臣钦奉,以前欲要进献,分投差官于境内可捕去处,节次采捕到海青六连、白鹰一连。及今钦依差陪臣右军都捴制柳殷之,一同钦差官军前往咸吉道吉州、庆源等处,尽力采捕,到海青一连。又差陪臣上护军池含,到于吉州、甲山等处,捕获到土豹三只及于野人处买到土豹二只,总计海青七连、白鹰一连、土豹五只。仍差陪臣柳殷之管领,根同钦差内官昌盛等官,赴京进献。〔37〕

柳殷之在进奏中提到“以前欲要进献”,显示此番朝鲜收到宣德帝关于索要海青、黄鹰、白鹰、土豹一类物产的敕谕已非首次。而“仍差陪臣柳殷之管领”一语,也显示出柳殷之亦非首次承担这一使命。柳殷之将宣德六年赴京进献的物品清单列举出来,特别是明确指出了所进海青、白鹰与土豹的数量,这一方面是通过强调这些物产以体现“事大之诚”,另一方面也反映出朝鲜君臣认为这些礼物应当能够满足宣德帝的需求。〔38〕

之所以选择柳殷之作为进鹰使,可能的原因之一在于他曾多次参与对明交流,并且如他自己所说,曾多次执行过同一任务。此外,亦可能因为他对于进献不易豢养的猛禽富有经验。例如,就在同年八月二十七日(1431年10月3日),柳殷之曾与明廷派来的使臣尹凤交流过运输猛禽的注意事项。他以“久在则无乃生病乎?”〔39〕为由,提醒尹凤勿要拖延,需及时将所获猛禽送往北京。否则,猛禽将极易病亡。

宣德六年腊月十五日(1431年1月18日)出发的柳殷之,如果一路顺利,完全能赶在正月前抵达北京。那么他所运送的这些动物,将被作为新年贺礼敬献给皇帝。在《明宣宗实录》中,可以查到宣德六年底与七年初之间来自朝鲜的进献如下:

庚辰。赐朝鲜国及迤北和宁王贡使宴。〔44〕

显然,进鹰使柳殷之并未名列其中。更重要的是,他所进贡的猛禽,一如宣德四年的那次进献一样,亦未出现在明朝的官方记载里,这些都显示出进鹰活动的隐秘性。然而,派遣柳殷之进鹰的使命一直在持续。宣德七年七月五日(1432年7月31日),当身在朝鲜的明使听说柳殷之的弟弟去世后,认为他不适合继续执行进鹰任务,曾向世宗进言:“柳相弟死,宜改遣他人。”〔45〕然而,世宗却坚持认为:“岂无他人?但捕进献海青,大事也。殷之年前往东北界,已知捕鹰之事,不可不遣。”〔46〕从国王的反应中不仅可以了解柳殷之对此项任务的熟稔及他所蒙受的信任,亦可见他在进献猛禽任务中所具备的专业能力与承担这一任务的持久性。此外,“已知捕鹰之事”的说法也同样暗示柳殷之使命的秘密性。

通过上述讨论,笔者推测在宣德四年正月十九日(1429年2月22日)的那次万寿圣节进贡中,柳殷之很可能同样向皇帝进献了猛禽。〔47〕出于政治形象的考虑,这一事件失载于正史。但杨士奇当时完全可能有所耳闻甚至目睹。由此促使他在同日获赐的《壶中富贵图》上题跋时,联想到了“鹰”。

四、写此狸奴

正如上文已经指出的那样,杨士奇本人在题跋里对画中狸奴的关注重于悬挂着的铜壶与牡丹。他对于这只猫的形态描述,客观而具体:

写此狸奴,允中程式。而乃动必肖形,蹲不违性。毛点斑斓,日消雪映。身矗矗以披云,睃炯炯以夹镜。爪扬厉而钩连,尾卷曲而至颈。类驺虞而有章,号狻猊而甚称。飞鸟见而回翔,社鼷望而自屏。

杨士奇分别从动态、毛色、神情等方面来描述狸奴的模样。它蹲立的动态,雪白而斑斓的毛色,以及炯炯的目睛和锋利的爪子,都成为杨士奇关注的要点。在他眼中,画中的猫咪不仅形态完备,而且能让飞鸟见之回翔,鼠辈见之自屏。

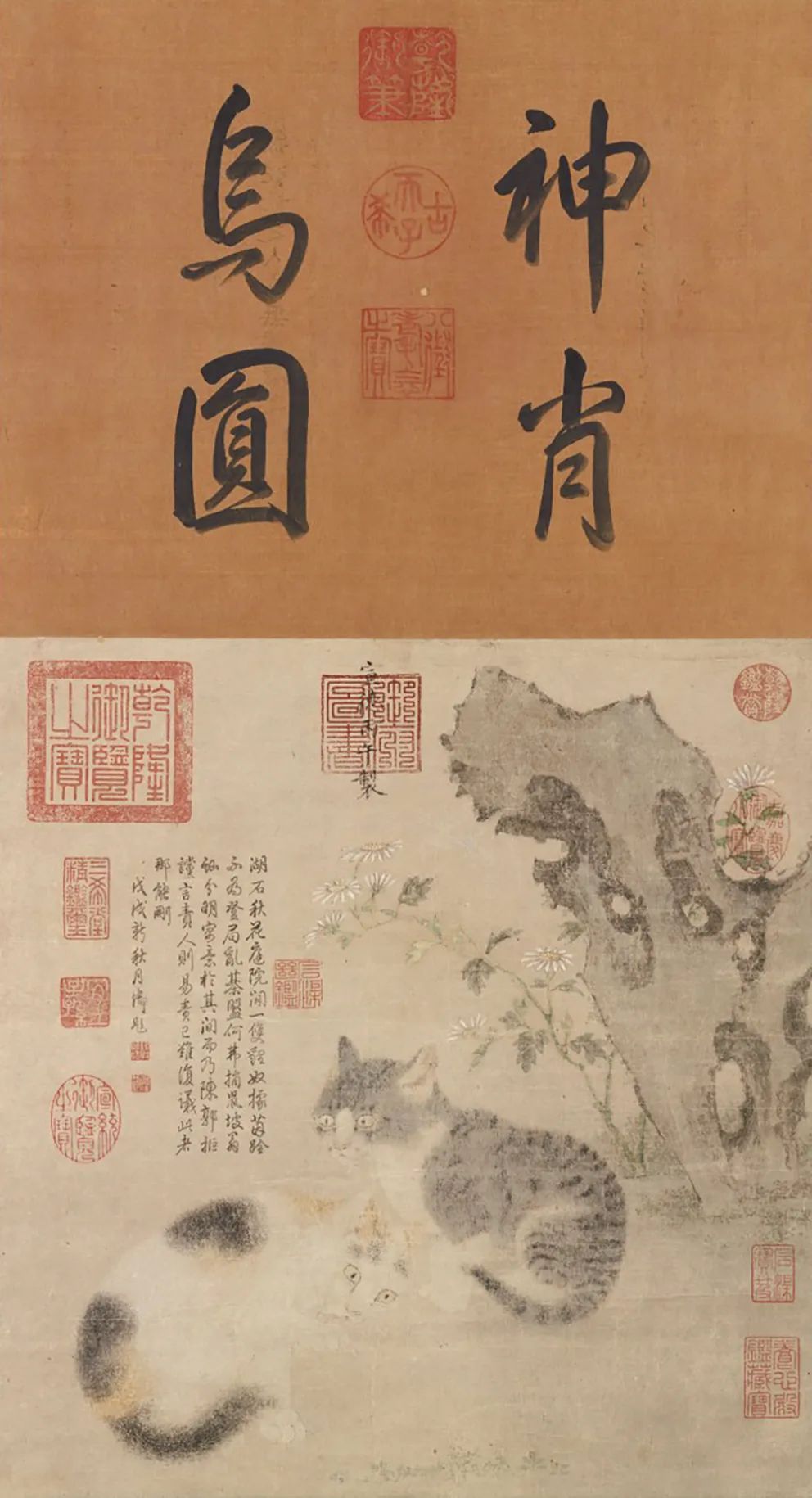

现藏美国弗利尔美术馆(The Freer Gallery of Art)的一件归入宋徽宗名下的《白鹰图》(图3)或可为了解历史上的“道君之鹰”图像并进而理解杨士奇的视觉反应提供参考。在这件作品中,一只通体雪白的猛禽背对观众蹲立在松枝上向左回首凝望。画作右上方与上部中间,分别题写有“宣和二年春御笔”以及“天下一人”画押与印记。不难看出,书写者试图模仿宋徽宗标志性的瘦金体书风,但实际上表现得非常拙劣。几乎可以断定本作绝非出自徽宗亲笔,甚至不太可能是北宋时期的画作。不过,这并不影响我们仍将之视为“道君之鹰”图式的可能模样,它所反映出的一些画面要素为还原这一题材的图像提供了参考。

这一题材的作品均表现了单独白鹰的形象,并且将它描绘成蹲立在枝头或者横杆、底座之上的模样。尽管个别形态不尽相同,但基本上都呈现蹲立的状态。此外,这些作品都着重表现猛禽犀利的眼神与锋利的爪子。

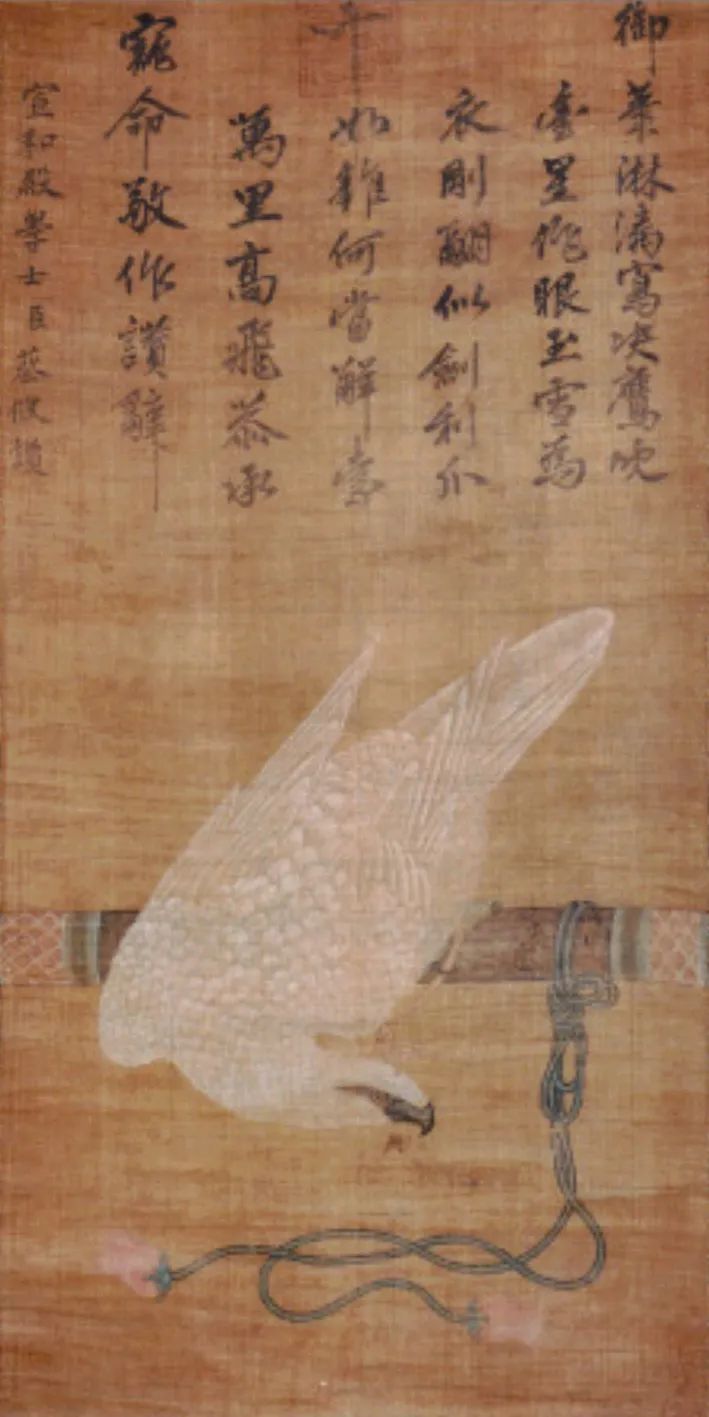

五、白鹰图

现藏美国西雅图艺术博物馆(Seattle Art Museum)的一件《白鹰图》〔49〕(图8),描绘了一只被绳链拴住爪子的白色禽鸟自画面左上角的花架上跃下俯冲的模样。它的目标是身下飘落的花瓣,其中一朵还带着花萼与叶子。值得注意的是,画中的这只白鸟,无论是通体的白色,还是凶狠的眼神,以及锋利的爪子与喙部,不仅与《白鹰图》的画名契合,亦与“道君之鹰”图像所具有的特征存在一定程度上的相似性,展现出此类图像的另一种可能样式。

陈书与胡湄的作品应与美国西雅图艺术博物馆所藏《白鹰图》源自同一底本,甚或可能直接仿自后者。而两作在定名上的差别,亦显示出对画中禽鸟种类的不同认识。事实上,美国西雅图艺术博物馆所藏《白鹰图》亦有另外一个名称——《桃花鹦鹉图》,相比于《白鹰图》,这一名称似乎更符合历史与实际,例如在《宣和画谱》中,就有黄居宝(生卒年不详)曾经绘制过《夹竹桃花鹦鹉图》的记载。〔50〕同时,画中那种吊挂鸟架显然是用于饲养鹦鹉的,豢养猛禽并不需要这样的器具。

无论所绘是鹦鹉还是白鹰,这些画作中单只禽鸟的白色身姿与凶猛神情都呈现出与“道君之鹰”图式之间存在一定程度的对应关系。此外,还有《白鹰图》题识中对“仿宣和笔”的强调,都提示至少在朱瞻基本人的认识中,此作所模仿的绘画底本亦是被作为“道君之鹰”来看待的。而从陈书仿作的定名来看,亦显示出此类图式的作品在后世收藏群体中依然保有“宋人画白鹰”的认知。

与《壶中富贵图》一样,杨士奇并未在文集中留下任何关于他曾受赐这件《白鹰图》的记载。同时,由于画面上缺少更多信息,亦无法像解读前作上的长跋那样来了解杨士奇对本作的理解与态度。但从《白鹰图》对所谓“宣和笔”的仿制,并结合杨士奇在《壶中富贵图》中主动提及“道君之鹰”的现象来看,都指向朱瞻基本人应当对这一题材相当了解并充满兴趣。

事实上,明宣德时期受赏《白鹰图》并非杨士奇一人的殊荣。清道光时期的收藏家张大镛(1770—1838)曾经收藏过一件《明宣德御笔白鹰图》。这件作品为“绢本,长三尺六寸二分,阔一尺八寸五分”〔51〕,张大镛还记录下此作上所保留的“御题”:

宣德五年春三月,偶从内库观历代法书名画。见宋徽宗写白鹰图,莹洁可爱,刚劲多姿,爰命文房戏写摹此以赐太监金瑛(英)。〔52〕

这件《白鹰图》亦出自宣德帝的赏赐,而受赐者则为颇受其宠爱的太监金英(1394—1456)。皇帝在欣赏内府所藏书画时,曾寓目一件宋徽宗的《白鹰图》,于是命宫廷画师临摹后进行了赏赐。题跋中流露出朱瞻基对“道君之鹰”的喜爱,而从“莹洁可爱”的描述中,亦可知画中猛禽通体雪白,符合这一图式的基本特征。不同于宣德二年赐给杨士奇的《白鹰图》,这件《白鹰图》或许更接近经典的“道君之鹰”图式,即描绘了白鹰蹲立于架上的静态形象。这一点从侍臣蒋晖(生卒年不详)在画上所题“雄风特立劲高秋,壮志摩天恣远游”〔53〕的诗句便可得知。

蒋晖时任礼部郎中兼翰林侍书〔54〕,他的职责之一便是听命于皇帝进行誊录、题赞等工作。在这首作于《白鹰图》上的题诗中,蒋晖对白鹰的形态、神情与气势赞叹有加:“铁翮翱翔清汉外,金睛炯烁白云头。程搏万里鹏同锐,势压千林爵尽收。”〔55〕根据张大镛的描述,蒋晖的书法“圆劲流逸,直夺赵文敏之席”〔56〕。

与杨士奇一样,作为侍书的蒋晖在面对此作时,其赞美之情相比前者可谓更甚,这同样反映出朱瞻基的趣味。然而,朱瞻基对于《白鹰图》的兴趣,仅仅是因为它出自徽宗之手吗?

就在朱瞻基赏赐金英《白鹰图》四个月后的七月十七日(1430年8月5日),刚从北京返回朝鲜的一位进鹰使向世宗报告了他在京期间经历的一件要事:

进鹰使通事回自京师启:“太监尹凤传圣旨云:‘王至诚事大,无一事或违。今进白角鹰,前后所无。一出于宋徽宗时,而画影一本流传而已。朕所常佩带环,今特函赐。’”〔57〕

太监尹凤向这位进鹰使透露了皇帝在收到朝鲜所进白角鹰后的反应。朱瞻基显然非常兴奋,将它与自己不久前刚刚在内府中曾经寓目的那件宋徽宗白鹰图联系起来。而从“一出”这样的字眼,亦不难体会皇帝“梦想成真”的惊喜情状。他强调内府所藏的徽宗画鹰只有一本流传,因此所指便应是他在四个月前曾欣赏并命人临摹的那件《白鹰图》。这只活生生的白角鹰与内府所藏唯一的宋徽宗白鹰图一样,都是“前后所无”,十分稀有。作为答谢,皇帝将自己随身佩带的环饰赐予了朝鲜国王。

不难看出,尽管对徽宗鹰画确实喜爱,但相较之下朱瞻基还是更加钟情于真实存在的鲜活猛禽。对“道君之鹰”画作的喜爱,亦不过是其现实爱好的延伸与投射。一旦鲜活而珍贵的白鹰跃然出现在面前,朱瞻基的兴趣便立刻从虚拟的画面转移到真切的现实之中。正是他对白鹰的这种现实趣味,进而影响到彼时对于“道君之鹰”概念及相关作品的发现、临摹与赏赐。

由此可以发现,围绕着朱瞻基对于白鹰的爱好,例如杨士奇、蒋晖这样的文官和金英一类的宦官都参与其中。而将他们串联起来的纽带,便是“道君之鹰”主题的画作。即便像《壶中富贵图》这样并未直接描绘猛禽形象的画作,亦被有心的观者解读出相应的关联。

余论

透过上述讨论,可以清晰感受到杨士奇在《壶中富贵图》长跋中提及“道君之鹰”时的刻意,而这种刻意则是以一种更为直白的方式“迎合”了皇帝对于猛禽的兴趣。然而,这种“迎合”的背后,究竟有多少真心,实在需要打一个问号。杨士奇对“道君之鹰”的提及,除了受到自身视觉经验及朝鲜使臣进献等方面的影响外,应当还有更为隐晦的考虑——迎合的背后实则充满隐忧与无奈。

一个十分重要的现实原因,是宣德帝对于包括豢养猛禽在内的田猎活动具有远超其父祖的喜爱,而他与文官们因此产生的矛盾也达到了前所未有的激烈程度。

热爱狩猎的永乐帝(1360—1424,1402—1424在位)已十分注重吸纳文臣参与其中。杨士奇便曾多次奉旨观摩这些声势浩大的狩猎活动,这给包括他在内的众多文官留下了深刻印象。〔58〕

彼时身为皇太孙的朱瞻基,自幼便时常追随皇祖父进行田猎,对于鹰犬这样的狩猎工具十分熟悉,并曾多次射得雉鸟与野兔等猎物。〔59〕朱瞻基本人对于射猎的兴趣伴随着年龄的增长与日俱增。一同发生变化的还有永宣之际皇家狩猎活动军事功能的衰减与娱乐因素的增加。〔60〕文官们觉察到这一变化,基于传统政治道德的考量,反对之声暗流涌动,并于宣德初年爆发。〔61〕一个极端的例子是永乐时期曾作为侍讲教习皇太孙的戴纶(?—1426)与林长懋(生卒年不详)的故事。《明史》记载:

戴纶,高密人……始成祖命太孙习武事,太孙亦雅好之,时出骑射。纶与长懋以太子春秋方富,不宜荒学问而事游畋,时时进谏。纶又具疏为帝言之。他日太孙侍,帝问:“宫臣相得者谁也?”太孙以纶对。因出纶奏付之,太孙由此怨纶。〔62〕

永乐帝希望借此告诫太孙作为人主不能轻信臣下的帝王权术,但在年幼的太孙心中,却埋下了怨恨戴、林二人的种子,而射猎正是引发这一怨恨的焦点。

后来“宣宗即位,加恩宫僚,擢纶兵部侍郎。顷之,复以谏猎忤旨,命参赞交趾军务”〔63〕。洪熙元年七月乙酉(1425年8月1日),“行在兵部右侍郎戴纶往交趾参赞军务”〔64〕。按宣宗于洪熙元年六月登基,刚刚加恩宫僚,便在七月将戴纶贬谪交趾,所谓“拔擢”究竟属于“加恩”还是“报复”,令人玩味。而直接导致这次贬谪的原因,还是戴纶对皇帝射猎的反对。这也透露出即便是在仁宗驾崩之际,新帝的田猎活动都不曾停歇。然而,怒不可遏的宣宗似乎还不解气,又令锦衣卫将贬谪途中的戴纶缉拿下狱,之后还曾专门到狱中诘问。后者一力抗辩,最终被盛怒之下的皇帝下令“立棰死,籍其家”〔65〕。相比之下,林长懋还算幸运,尽管他也难逃贬谪与牢狱之灾,但终归免于一死,得以善终。〔66〕

按常理,新帝登基,不应对谏臣采取如此极端的手段,何况戴、林二人还是自己的启蒙老师。除其本人的性格因素以外,导致宣德帝如此暴怒的原因在“旧恨”之余,可能还有“新仇”——当时应有不少文官像戴纶一样反对皇帝射猎,而这种反对相比永乐时期更为公开和尖锐。宦官尹凤曾向朝鲜世宗讲述过发生在宣德元年(1426)的另一位御史的悲惨故事。〔67〕这位御史针对“帝使内史田猎,侵扰民间”的问题向皇帝谏言:“人主不食野兽,请勿使内史猎之,使其骄恣。”结果,“帝怒曰:‘尔使我勿食禽兽,是野兽便于汝也!’”于是,御史被投喂给豹子,虽侥幸未死但仍被皇帝下令斩杀。显然,宣德帝意图以戴纶和御史之死残酷压制谏猎之声。

宣德初期围绕射猎问题,君臣之间出现了深刻矛盾。作为宣宗最为亲近的文臣,同时也是朝中最为资深的杨溥(1372—1446)、杨荣(1371—1440)和杨士奇,不可能对戴纶、林长懋或那位御史的下场一无所闻,那他们的态度与表现又是如何?

同样在宣德元年,杨溥就在他的《扈驾巡边途中感兴十首》中记录下“围猎北山麓,联骑营东门”〔68〕的盛况。然而,他对此却态度消极:“翘首望前轨,迢迢不可攀。任重难为力,临歧发长叹。”〔69〕尽显无奈之情。诗的最后,他慨叹道:“鸡鸣唐东征,山崩元北去。东征竟何功,北去无遗虏。逸豫非保邦,轻黩亦招侮。山下有穷碑,犹记当时路。”〔70〕北方边境已趋安宁,而皇帝却还要穷兵黩武,围猎游乐,杨溥显然对此颇有微词。由于该诗未见称颂皇帝的辞藻,故可推测当非承应之作。结合此诗直到杨溥殁后30余年才结集刊行,并未于生前公开示人,因此可将之视为作者的真情流露。〔71〕

宣德三年(1428)八月,杨荣与其他文官一道奉旨随驾巡边。这也是正史记载中宣德年间皇帝的首次出巡。朱瞻基曾多次从军事角度阐发此行的目的与正当意义。〔72〕巡边的队伍于八月丁未(10月6日)前后从北京出发,四天后的九月辛亥(10月10日)到达石门。皇帝在此突然获得北兵南侵的边报,遂亲帅三千兵士在并未正面遭遇敌军和敌情不明的情况下于四日后的乙卯(10月14日)快速前出喜峰口追击,最终“射死强敌十余人,麾左右翼擒其酋长百余并射杀斩馘士卒无算”〔73〕。杨荣在事后撰写的《出师纪行诗》序言中对此行大加赞叹,称颂是役之后“川原荡涤,边境以宁”〔74〕。但种种迹象表明,这次战斗具有偶然性,狩猎才是此行真正的目的,而那些被歼灭的敌兵实际上也不过是皇帝的“猎物”而已。这场“巡边”持续了27天左右,在喜峰口追击战结束后的近20天时间内,宣宗的活动轨迹并未见诸正史。杨荣的《出师纪行诗》中有《赐观猎》一首,可供推测皇帝此间的行踪:

戎衣躬御武功成,百万熊罴训练精。马上鹰鹯思奋击,林间豺虎敢横行。天威霁晓三军肃,霜气澄秋四野平。倏见平原狐兔尽,铙歌载路喜归营。〔75〕

可见,宣宗在“巡边”途中安排了多次射猎,军队和骏马、佳鹰都是其射猎的工具和帮手,随行文官也以“赐观”的名义被要求到场观摩。正是通过“赐观”,文官们在感沐皇恩的同时被迫接受现实,至少在表面上开始放松对皇帝射猎的反对。

朱瞻基对此行流连忘返。以至派遣右掖军马统领郭玹押解战利品先期回京,后又多次命他“居守京师”,而自己则“时猎近郊”。〔76〕面对沉湎射猎的皇帝,杨荣一边慨叹“自惟一介草茅,素无寸补”〔77〕委婉地透露出杨溥式的无奈,一边又不得不迎合和称颂皇帝的英勇神武。

宣德四年(1429)正月获赐《壶中富贵图》的杨士奇,对于不久之前的这场以巡边为名的狩猎活动以及皇帝的沉湎其中不会一无所知。而他自己也于一年后的宣德五年(1430)十月与杨荣等人一道随皇帝再度巡边。这次巡边相较两年前目的更为直接:“丙子(10月25日),上阅边,发京师,宿玉河,戒成国公朱勇等扈军无扰民。丁丑(10月26日),至龙虎台。戊寅(10月27日),度居庸关,次岔道。己卯(10月28日),猎岔道,进鲜皇太后。”〔78〕从时间上看,皇帝一出居庸关便开始了狩猎。如此紧凑的行程安排,足见他对射猎的迫切渴求。〔79〕而此时的杨士奇却是“(以)老疾,特命肩舆从行”〔80〕,不得不奉旨随驾同往。在路过居庸关时,他写下“非才叨侍从,无补只徒劳”〔81〕的诗句,无奈之情同样流露笔端。

事实上,宣德五年关于皇帝射猎的记载并不只此。是年春,宣宗以拜谒祖陵为名率众来到天寿山一带,其间进行了田猎,杨荣与杨士奇也都亲身经历。〔82〕宣德四年的秋冬之际也还有几次在近郊射猎的记载。〔83〕如此频繁的狩猎,既反映出宣宗的沉迷,也印证了后世“宣皇好猎,宫僚屡忤”〔84〕的评价。

纵观整个宣德时代,文官对皇帝沉迷射猎的反对始终存在。然而,皇帝的强硬,使得他们对此问题的不满在表达方式上越发含蓄和消极。这种态度与方式上的变化,反映出文官集团对宣宗耽于田猎现实的妥协。当然,面对文官们的非议,宣宗还是努力在其面前保持“明君”的形象,在私欲与公信之间维持平衡。

在这样的背景下,很容易理解文官们对于射猎所必需的猛禽难以产生任何好感。〔85〕而杨士奇在《壶中富贵图》上的题跋中对“道君之鹰”的刻意提及,并不仅仅具有画史意义,更蕴含着面对帝王的无奈之情与规谏用意。