故宫院刊 | 何岁利:唐大明宫考古新成果与宫城建筑布局

大明宫作为唐都长安城中重要的宫城,历时长达二百余年,整座宫殿的规模宏大,建筑雄伟,最能全面反映唐代宫城建筑理念和建筑水平,在古代都城特别是宫城发展史上有着非常重要的地位。长期以来,大明宫的考古工作与学术研究也一直受到学界的关注。

大明宫的考古工作正式开始于20世纪50年代末,至今已走过了半个多世纪。经过几代人的努力,收获了大量开创性的考古资料,为唐长安城及大明宫的综合研究奠定了坚实基础。

进入21世纪以来,大明宫考古又相继获得了大量新成果,内容涉及宫墙、宫门、宫殿、池苑、道路、桥梁、水系等。这些考古新成果多与大明宫平面结构以及南部朝政区建筑布局密切相关,是研究大明宫宫城形制与建筑布局的新资料。

一 大明宫的考古历程

大明宫考古作为唐长安城考古的重要组织部分,于1957年3月起,中国科学院考古研究所(1977年后改称中国社会科学院考古研究所)就开始对遗址进行系统的考古勘察、发掘和研究,其考古工作与成果主要有:

(1)1957年3月至1959年9月,对宫中主要宫墙、宫门以及宫殿、池、渠等遗址的范围和分布,勘察清楚。发掘了其中的4座宫门、1处大型宫殿遗迹、部分城墙,勘探发现了太液池东南20余处宫殿遗址。发表《唐大明宫发掘简报》,出版田野考古报告《唐长安大明宫》。

(2)1959年9月至1960年12月,集中对太液池以北、以西及宣政殿西侧区域进行勘探,共发现了10余座遗址。从位置上判断当是文献中所记载的拾翠、大福、承香、含冰、紫兰、玄武等殿,以及“玄元皇帝庙”和大角观等遗址。至此,连同前一阶段所探的各殿址,已发现30余座。此外对左银台门、右银台门、九仙门等门址进行了探测。发表《中国科学院考古研究所1960年田野工作的主要收获》《1959-1960年唐大明宫发掘简报》《唐代长安城考古纪略》等。

(3)1980年起,主要对一部分宫殿遗址进行调查和发掘。其中包括:1980年10月至1981年5月对清思殿遗址进行发掘;1981年9月至1982年5月对三清殿遗址进行发掘;1982年秋对含元殿东朝堂遗址进行发掘;1983年3月至8月对翰林院以及麟德殿遗址进行发掘;1987年4月至5月,对含耀门遗址进行发掘等。发表《唐长安城发掘新收获》《陕西唐大明宫含耀门遗址发掘记》。

(4)1995年以后,对含元殿,太液池及其周围殿阁、道路和水系等进行了钻探发掘工作。特别是1995、1996年发掘含元殿遗址,发掘面积上万平方米,厘清了龙尾道的形制与规模,并发现了专为含元殿建造而设的窑址等。发表《唐大明宫含元殿遗址1995-1996年发掘报告》。

(5)2000至2005年,中国社会科学院考古研究所与日本奈良文化财研究所成立中日联合考古队,合作开展对大明宫太液池的勘察与发掘。经过5年的努力,获得了太液池池岸、岛屿、道路、回廊、水榭、人工景园、宫殿、水系等许多珍贵资料。发表《唐长安城大明宫太液池遗址发掘简报》《西安唐大明宫太液池南岸遗址发现大型廊院建筑遗存》《西安唐长安城大明宫太液池遗址的新发现》等。

(6)2001年5-7月,配合大明宫含元殿花卉园基本建设,对大明宫东宫墙及左银台门遗址进行了勘探与发掘,清楚了左银台门位置、形制以及大明宫东墙、东夹城墙一些情况。

(7)2005年9至12月,对大明宫丹凤门及门址两侧南宫墙进行了钻探和发掘,发掘面积近8000平方米,首次厘清了丹凤门为一门五道的宫门形制。发表《西安市唐长安城大明宫丹凤门遗址的发掘》。

(8)2006至2007年,含元殿御道(含元殿至丹凤门)范围考古工作开展,主要对含元殿殿前广场、东朝堂、西朝堂进行勘探与发掘,另外,对殿前广场以南“第一道宫墙”、御道、龙首渠、含元殿御道等遗址进行了勘探与发掘。发表《西安市唐大明宫含元殿遗址以南的考古新发现》。

(9)2008年,配合大明宫国家考古遗址公园建设工程,大明宫考古工作大规模开展。主要工作有:南宫墙沿线以及兴安门、建福门、望仙门遗址的勘探与试掘;太液池周边、太液池以北至玄武门、重玄门及大明宫东北城角(俗称“骆驼岭”)区域的勘探与发掘等。

(10)2009年4至7月,对兴安门遗址进行了发掘,并对门址东西两侧的大明宫西墙、东内苑西墙进行了发掘。发表简报《西安市唐长安城大明宫兴安门遗址》。

(11)2009年,又对宣政殿、紫宸殿核心区域进行了较大规模勘探,并对宣政殿及东西两侧宫墙、紫宸殿、望仙台等诸多遗址进行了勘探与发掘。

(12)2013年起至2017年,又相继开展了含元殿与宣政殿之间官署区的考古,发掘出了疑似大明宫中书省的建筑遗址等。

二 宫墙、宫门、宫内道路、龙首渠等考古新成果

2000年以来,大明宫遗址考古进入到一个新时期。中日联合太液池考古、含元殿御道保护工程考古相继开展,特别是随着大明宫国家遗址公园的建设,对占压遗址的村庄、工厂、市场等相继进行了大规模的拆迁,大明宫遗址较大规模的考古工作也随之展开,并获得了诸多考古新资料和新成果。其中,宫墙、宫门、宫内道路、龙首渠等考古新成果与宫城建筑布局密切相关,是进一步认识和研究大明宫宫城形制与建筑布局的新资料。

(一)宫墙与宫门

西宫墙、北宫墙均于1957-1959年进行过勘查发掘。发掘表明,宫墙均为夯土结构,分墙基和城墙两部分,宫墙夯筑在墙基中间,两边较城基各窄进1.5米左右,横截面呈凸字形。其中,宫墙底部宽10.5米,墙基宽13.5米,基深1.1米左右。南宫墙与东宫墙均未进行发掘。

1. 南宫墙

南宫墙系隋大兴唐长安城北垣的一部分,因处于西安市区,1957-1959年仅进行过局部勘探,明确了南宫墙城基宽9米,较其他三面宫墙略窄。2005年以后,南宫墙范围相继有过两次较大规模的勘探和发掘,一次是2005-2006年配合含元殿御道保护工程中,对丹凤门及东西两侧宫墙进行的勘探和发掘,另一次是2008年大明宫国家遗址公园考古项目中对南宫墙沿线1400余米拆迁范围(太华路向西至兴安门)进行了大规模勘探和发掘,涉及建福门、望仙门及东西两侧宫墙等。

发掘表明,南宫墙宽9米,墙基宽度10.3米,夯土残存厚度2.5米,质地密实。2008年对建福门、望仙门两侧南宫墙的发掘结果与丹凤门基本相同。不难看出,南宫城墙整体的宽度要比西、北宫墙略窄。

2. 东宫墙与东夹城墙

东宫墙于1957-1959年进行过考古勘查,结果表明,东宫墙北部偏斜、南部向东突出。宫墙从东北城角(俗称“骆驼岭”)向南的城基还有1260米,南端向东折出304米,可能与东内苑的东墙相接,然后再向南1000余米至南宫墙。东宫墙的结构与西城没有任何区别。

2001年夏季,在配合大明宫花卉园(原含元殿游乐场以北、太华路以西区域)基本建设过程中,笔者曾带队对左银台门、门址两侧的东宫墙及东夹城墙进行过勘探发掘。结果表明,左银台南北两侧的东宫墙略呈西北-东南走向(方向为北偏西12度30分),墙体已无存,唯残留有夯土墙基,墙基残存宽度10米左右,夯土厚度1.5米左右。东宫墙的走向、结构与20世纪50年代考古结果基本一致。另外,在左银台门发掘过程中,也对东宫墙以东的东夹城墙进行了勘探发掘。结果表明,东夹城墙位于东城墙以东55米处,墙基残存厚度3米。

3. 西宫墙与西内苑东墙

2009年,考古工作者在发掘兴安门遗址过程中,对门址东西两侧的西宫墙与西内苑东墙也进行了发掘。结果表明,西内苑东墙位于晚期兴安门址中心以西34.1米处,东距大明宫西宫墙73.3米,宫墙东西宽3.5米;大明宫西宫墙位于晚期兴安门址中心以东39.2米,宫墙东西残宽6.5米左右。比20世纪50年代发掘的西宫墙(北段)较窄。

西内苑东墙在此呈南北走向,基本与大明宫西宫墙平行,这样与大明宫西宫墙就形成了南北向通行的夹道,与兴安门一起构成了大明宫西宫墙外通往大明宫翰林院及后宫的重要通道。

4. 丹凤门、望仙门、建福门和兴安门

大明宫南宫墙沿线有五座门址,分别是丹凤门、望仙门、延政门、建福门和兴安门。

丹凤门是大明宫南宫墙正门。2005-2006年的考古发掘表明,门址墩台基座东西长 74.5米,南北宽33米,有5个门道,整体规模东西近200米。发掘还表明,丹凤门门址中心恰与含元殿中轴线的方向一致。纠正了以前丹凤门位于中轴线偏西认识的偏差。丹凤门门址规模之大、门道之宽、马道之长,均为目前隋唐城门考古之最,充分体现出这座皇家宫门的规格之高,为中国古代都城考古、中国古代建筑史以及中外宫城制度的比较研究提供了珍贵的一手资料。

望仙门位于丹凤门遗址以东430米左右。2008-2009年考古发掘只揭露出望仙门遗址东墩台以西部分。基址东西长约33-35米、南北残宽18米左右,有3个门道,各门道宽5米左右。在城门内西侧城墙处设有马道,东西残长19米、南北宽3.2米左右。

建福门位于丹凤门以西430米左右。2008-2009年考古发掘表明,门址东西长约36米,南北宽约18米。有3个门道,各门道宽5米左右。各门道之间隔墙厚3米。在中门道南端及西门道东侧还残留有5个方形础石。城门内东侧城墙处设有马道,东西长约20米左右、南北宽3.5米左右。另外,建福门外(南)靠近门址两侧考古发现了大片夯土遗迹。夯土基址平面方形,边长16米左右。可能就是文献中记载的建福门外“百官待漏院”遗迹。

兴安门是唐长安城大明宫“南五门”之一,位于大明宫南墙建福门以西220余米。2009年考古工作者发掘出兴安门早、晚二期门址。早期门址坐南朝北,为一门三道。门址范围东西约39米、南北约19米左右。晚期门址坐北朝南,为一门二道。门址范围东西28米、南北18.9米。研究表明,早期门址无疑应属于隋大兴城唐长安城初期(大明宫建设以前)的“城门”,晚期门址则应属于(大明宫建设以后)的“宫门”。

5. 左银台门

左银台门为大明宫东墙正门,位于大明宫东墙中部,北距大明宫东北城角903米。门址早在1959年就曾进行过勘探,2001年夏季,在配合大明宫花卉园基本建设时对门址进行了发掘工作。发掘表明,门址保存较差,惟残存门址基础部分。左银台门址平面长方形,南北长20.2米、东西宽13.2米。门址的方向略呈东北-西南走向(方向78度左右),与偏斜的大明宫的东墙垂直(大明宫的东墙略呈西北-东南走向,方向为北偏西12度30分)。门址结构为一门一道,门道宽6米,进深13.2米。门道内两侧的柱石及门槛等皆破坏无存,但在门道中部两侧发现各有一边长1.1米的方形础坑,应是城门位置所在。不难看出,左银台门作为大明宫东墙主门,与大明宫西墙主门右银台门(一门一道,门道宽5.9米)的形制一致。

(二)宫内道路

1. 含元殿御道

含元殿殿前御道为唐代皇帝专用,南起丹凤门、北至含元殿。2005-2006年考古发掘出路土厚度15-31厘米。御道南北范围为610米(丹凤门-含元殿),东西范围依照《长安志》所载“左右宽平,东西广五百步(约合735米)”。具体数据可作如下推算:如果东西宽度以望仙门中心至建福门中心(即望仙门大街中心至建福门内大街中心)计算则为860米;如果东西宽度以望仙门内大街西侧边沿至建福门内大街东侧边沿计算则为770米,对照文献所载,显然东西宽度770米比较符合。

2. 含元殿南的东西向大道

2005-2006年,考古工作者在含元殿以南130米处新发现了一条东西向唐代水渠道,在水渠南侧,还发掘出了一条沿渠道走向的唐代道路,位于含元殿以南130余米。已发现的道路为东西向,发掘长度约400米,道路南北宽约15米,夯土厚实,厚度约15-32厘米,道路上唐代车辙痕迹明显。

3. 西朝堂以南的步行砖道

2005-2006年,考古工作者在对含元殿以南唐代水渠道西段发掘时,发现并发掘出了一段步行砖道。步行砖道位于含元殿西朝堂遗址之南,呈南北走向,延伸位于分布在唐代水渠道西侧桥址的南北两侧,可见该道路与渠道桥梁是相配套使用的。从地层叠压关系来看,步行砖道可分为早、晚两期。晚期砖道残长28.5米、宽约1.2 米。路面砌砖大部分已被毁,仅余路两边的侧立砖和顶缝砖以及路基垫底砖。早期砖道叠压于晚期砖道正下方0.5米,发掘长度约为5.6米,路宽1.1米左右。路面铺设打磨光滑、表面渗炭处理过的青掍方砖,中间杂以莲花纹方砖。这条砖道,往北即是西朝堂,故而推测应是大明宫初建成时,修筑的一条供官员上朝专用的铺砖道路。

4. 望仙门内大街

1991年,中国社会科学院考古研究所西安唐城队在配合大明宫东南部生产村基本建设时,在望仙门内100米处发现并发掘了部分望仙门大街遗址。道路上车辙密集,且使用频繁,发掘宽度15米,应是道路中心。另外,在车辙以东35米处,又发现了东西宽3.5米、深1.3米的道路东侧路沟,当系望仙门内大街东边沿所在。依据考古发掘的情况推算,望仙门内大街的东西宽度当在100米左右。2006年含元殿御道考古、2009年大明宫国家遗址公园考古时也曾在此区域北部发现过类似路土,当是望仙门内大街无疑。

5. 建福门内大街

2008年大明宫国家遗址公园考古中,曾在建福门内拆迁后的建筑区勘探出多处唐代路土,保存较差,也未寻得道路边沿,当系建福门大街无疑。参照望仙门内大街的考古数据,建福门内大街东西复原宽度亦为100米左右。

(三)龙首渠及桥梁

20世纪五六十年代在大明宫含元殿和丹凤门遗址之间发现了一条东南一西北走向的水渠道,且此渠道向西似未再延伸。长期以来,被认为是唐代龙首渠。2005年,笔者带队对含元殿御道范围进行了大规模考古勘探,勘探出了该“龙首渠”的具体位置,并对渠道最西端进行了发掘和解剖,结果表明,该渠道至宫城中轴线东侧不远即结束,实为“断头渠”,另外,从渠道开口打破唐代地层以及渠内土质土色及包含物多为明清或更晚时期的遗物等现象综合研判,该渠道系明清甚至更晚时期水渠道,与唐代龙首渠无关。

2006年,考古工作者在含元殿以南130米处(即含元殿前沿以南120米处,原含元殿遗址保护范围南围墙南侧),新发现了一条东西向唐代水渠道〔图一〕,已发现东西长度400余米,走向与含元殿南沿基本平行。渠道规划整齐、布局清楚,可能就是文献中所载的龙首渠。水渠道上还发现了三座桥梁(即中央桥梁、西侧桥梁、东侧桥梁),中央桥梁(桥梁基础东西长约17米、南北宽约4.3米)正对含元殿,初步推测可能是唐朝皇帝专用“御桥”。在中央桥梁西128米处发现的西侧桥梁遗迹(基础南北长4.65米、东西宽6.85米)、中央桥梁东129米处发现的东侧桥梁遗迹可能是文武百官们上朝之“下马桥”。

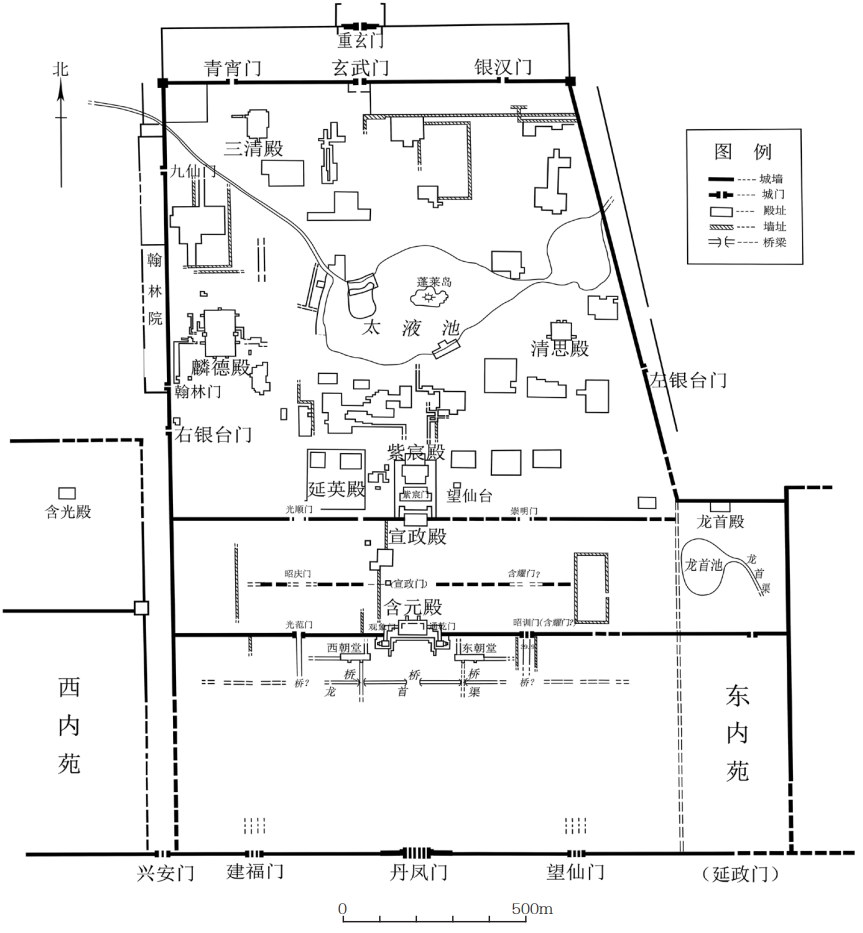

图一 唐大明宫遗址考古平面图

值得一提的是,新发现的唐代水渠道遗址位置恰是20世纪50年代勘探出的“第一道宫墙”所在位置。笔者有幸全程参与了此次考古工作,当时经过反复勘探和多部位、多阶段的考古发掘,发现20世纪50年代勘探认为的“第一道宫墙”实为唐代水渠道疏浚时将河道内淤土、淤泥堆积在地势相对较低的河道南岸,长时期反复堆积而形成类似于夯土的层状淤泥堆积,因考古勘探工作的局限性,将此层状堆积误认为是夯土宫墙。

三 相关问题与研究

(一)大明宫平面结构的形成与原因

大明宫东墙偏斜,使得宫城平面结构呈一梯形之图,不免让人产生疑虑,一般来说中国古代的王城、皇宫多取方形,尤其是唐代都城建筑布局都比较规整和对称,如唐长安城(隋称大兴城)、太极宫(隋称大兴宫)、皇城、兴庆宫等均方方正正,唯独大明宫是个例外,平面结构呈梯形之图。

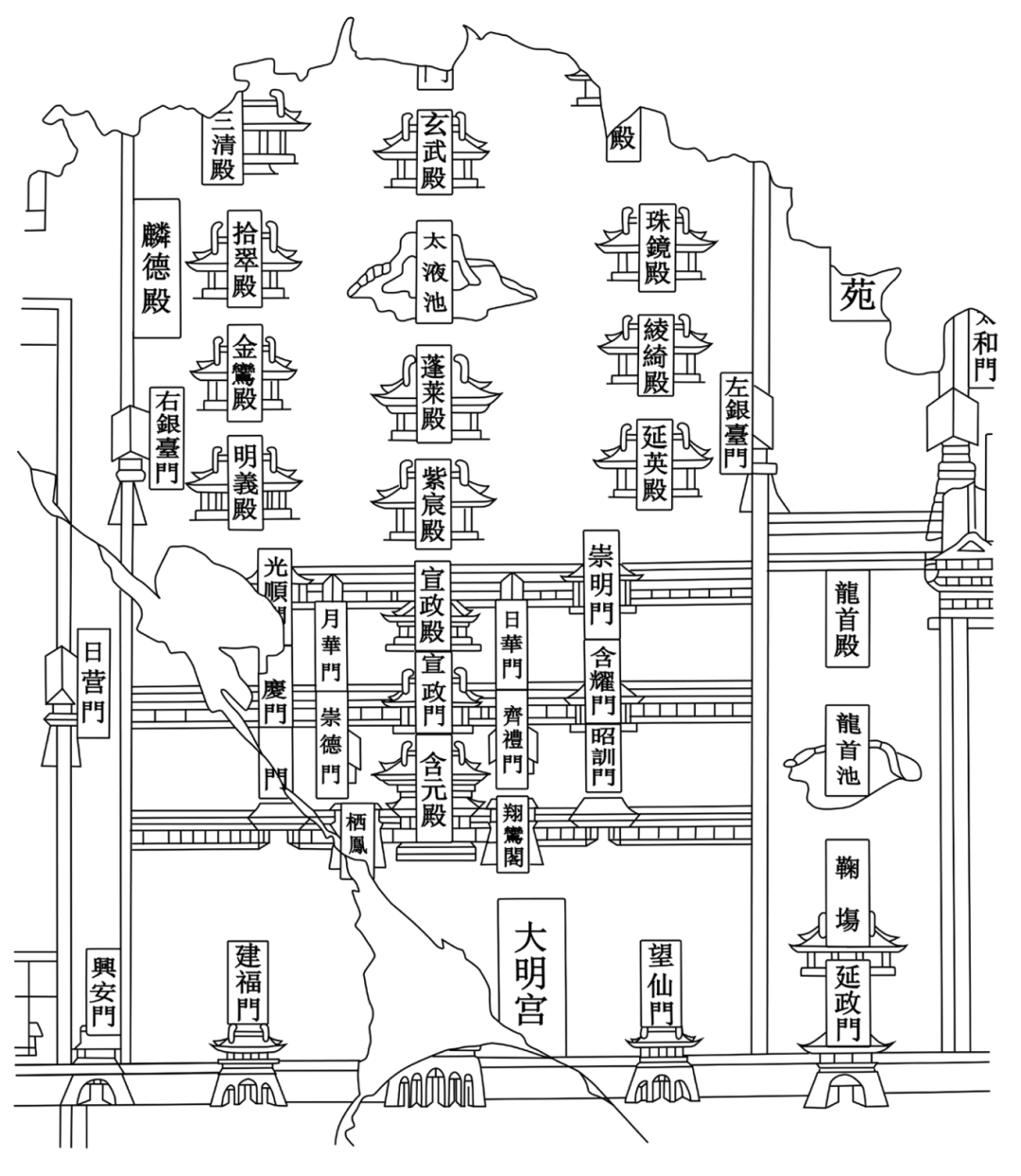

另外,对于大明宫平面结构,历代学者也多作有图,且不下十余种,其中最早的要算北宋吕大防《长安图碑》《三宫图碑》(太极宫、大明宫和兴庆宫),此为吕大防在唐代韦述《两京新记》和当时尚存的“长安故图”的基础上,实地勘察长安旧地所完成。其后为程大昌《雍录》“六典大明宫图”及“阁本大明宫图”,以及元代李好文《长安志图》“大明宫图”,清代徐松《两京城坊考》“大明宫图”、王森文《汉唐都城图》“大明宫图”、毕沅《关中胜迹图志》“东内图”等。《咸宁县志》、《陕西通志》也都有大明宫图的记载。上述各图详略有别,但大明宫平面都作规整的长方形。因此,有学者提出大明宫平面结构为方形或者长方形。

大明宫平面结构,经半个多世纪的考古调查、勘探与发掘,已基本清楚。大明宫北部平面呈梯形,南部则成长方形〔见图一〕。宫城由于南宽、北窄,东城又偏斜的关系,四城的长度均不一致,西城长2256米;北城长1135米;东城由东北角起,向南(偏东)1260米,向东折304米,然后再南折1050米(偏斜的长度)一段,是北偏西12.5度,然后向正东,再折向南。2001年,左银台门址及南北两侧宫墙的发掘显示,左银台门方向78度左右,门址略呈东北-西南走向且与大明宫的东墙垂直,亦即大明宫的东墙呈西北-东南向倾斜。左银台门的发掘为大明宫东墙偏斜提供了考古实证。

历代学者所绘大明宫图之所以为方形,着实有误。这一点早在20世纪50年代大明宫考古之初,马得志先生就给出了科学分析。究其原因,各图大都是考据文献的基础上画出的,即就是现场作过勘查(吕大防等),但因城垣毁坏殆尽,可能已无从观察其真实的形制。《雍录》卷一就记载:“元丰三年(1080)吕大防知永兴军,检案长安都邑城市宫殿故基,立为之图,凡唐世邑屋宫苑,至此时已自不存⋯⋯”赵彦卫《云麓漫钞》卷八也称,吕大防所作图“大率以旧图及韦述西京记为本,参以诸书及遗迹。”由此可知,吕大防时期,唐长安城以及大明宫的诸多城垣、宫室已毁坏无存。考索文献记载,吕大防作图时期尚且如此,其后所作各图也最多是传抄而已或其他方法成图,结果也就可想而知了。因此,历代各图与大明宫实际城址平面形状有所出入甚至错误的地方,也就不可避免。

大明宫东墙的偏斜可能是因地制宜与宫城防御综合考虑的结果。《唐长安大明宫》一书公布了“大明宫地形位置图”,图中绘制了考古发现的宫城城墙,还绘有20世纪50年代大明宫区域的地形等高线。从图中大明宫东墙范围的地形来看,龙首原在含元殿以东,高起的地势明显折向东北,大明宫东墙北部如不偏西倾斜,则北部的城墙与部分宫城势必就处于龙首原折向北去的西麓之下,这样就形成了宫墙和部分宫城处于低洼之处,极不利于宫城的防御。笔者自1998年以来,多次参加大明宫东侧太华路沿线的配合基建工程考古,特别是在2000年配合太华路拓宽改造工程考古、2001年大明宫花卉园配合基建考古、2008年大明宫遗址公园建设工程考古等多项工作中,多年来对大明宫东墙沿线进行过多点多次大规模的考古勘探和发掘。结果表明,大明宫偏斜东墙的确位于高亢的地形地势之上,而宫墙外侧(墙东)考古勘探和发掘多发现有大量淤泥堆积现象,且分布范围广泛,地势低洼无疑。还有,唐代对于宫城规划布局不仅考虑礼制与方正,更要考虑因地制宜与宫城防御这二方面。东都洛阳城的非对称规划布局就是典型的范例。研究表明,东都洛阳的这种非对称布局是由地理形势所决定,是应地形地貌的特点而最终形成的。宫城和皇城位于郭城西北部高地之上,北依邝山,西连禁苑,南临洛河,有着天然的安全屏障,非常利于防御。综上所述,就不难理解大明宫平面结构呈梯形之缘由了。

大明宫东墙不可能两墙俱存。有学者提出:“大明宫城本为长方形,但后期进行了改筑,将东墙北部的直墙改筑为斜墙。如此,则地下可能两墙俱存。”这一提法虽然是对大明宫地形地貌进行了一定的分析,但显然是对大明宫考古工作与资料了解的不够全面,只是一种主观推测与猜想。大明宫东墙范围自20世纪60年代以来的多次考古勘探和发掘均表明,大明宫东墙偏西斜向,且偏斜的东墙是大明宫唯一存在的宫城东墙。2008-2009年,考古工作者在对大明宫东南城角(俗称“骆驼岭”)的发掘工作中,进一步证实了大明宫东墙在此向东南方向接续突出并延伸,未有向其他方向接续城墙的现象,毋庸置疑,大明宫东墙不可能两墙俱存。另外,笔者在大明宫东侧太华路东西范围多年的考古勘探与发掘工作中,也未曾发现过除现大明宫东墙、东夹墙以外的其他唐代宫墙遗存。因此,大明宫东墙不可能两墙俱存,大明宫平面结构为方形的推测缺乏考古实证。

(二)大明宫南部朝政区的三道宫墙与位置

1957至1959年,大明宫南部朝政区勘探发现三道东西向宫墙,由南到北分别位于含元殿以南、含元殿两侧以及宣政殿两侧。

第一道宫墙位于含元殿南边120米(至含元殿前沿)处,南至丹凤门490米。墙东西残存长将近1000米 。

第二道宫墙位于含元殿遗址东西两侧的一道墙,与第一道宫墙相距145米。西端与西城相接,东端与东城相接。此墙保存的较好,仅在含元殿两端相接处,各残缺了70-80米。

第三道宫墙位于含元殿以北300米处宣政殿两侧。宣政殿以东的宫墙多被破坏,以西的宫墙,保存得较好,向西且与西城相连接,长620米 ,当时还进行了3处小规模考古发掘。

对于上述三道宫墙,吕大防在《长安图碑》大明宫部分也有清晰描绘,即第一道宫墙位于含元殿两侧,第二道宫墙位于宣政门两侧,第三道宫墙位于宣政殿两侧〔图二〕。不难看出,考古发现的三道宫墙与《长安图碑》中所描绘三道宫墙具体位置差异较大。需要注意的是,考古发现的三道宫墙除了第三道宫墙进行了发掘确认外,其余二道宫墙只进行了考古勘探。

图二 (宋) 吕大防 《长安图·大明宫》

2006年,考古工作者在含元殿遗址一层大台以南130米处新发现了一条东西向唐代水渠道,新发现的唐代水渠道遗址位置即为20世纪50年代勘探出的“第一道宫墙”所在位置。最新考古发掘表明,20世纪50年代勘探认为的“第一道宫墙”实为唐代水渠道疏浚河道所形成的层状淤泥堆积(详见上文),考古勘探将此层状堆积误认为是“第一道宫墙”夯土所致。

由于20世纪50年代考古勘探出的含元殿南部“第一道宫墙”不存在,因此,宋敏求《长安志》所载“含元殿南去丹凤门四百(长安志作十,误)余步”,且“中无间隔”,应是可靠的。

目前已知大明宫三大殿范围考古发现的宫墙只有二道,即含元殿和宣政殿东西两侧的宫墙,且这二道宫墙均已得到考古发掘确认无误。

笔者认为,大明宫三大殿范围依然应有三道宫墙。三道宫墙的具体位置很可能正如《长安图碑》中所描绘:第一道宫墙位于含元殿两侧,第二道宫墙位于宣政门两侧,第三道宫墙位于宣政殿两侧〔参见图一〕。这一推断基于三点,一是含元殿和宣政殿东西两侧二道宫墙已得到考古发掘确认;二是大明宫多年的考古工作在紫宸殿以北区域再未发现相类似的宫墙遗址;三是吕大防《长安图碑》和《三宫图碑》(太极宫、大明宫和兴庆宫)史料记录有一定的可靠性。且《三宫图碑》中所描绘一些客观内容(如大明宫丹凤门形制、含元两侧宫墙、宣政两侧宫墙等)已为考古发掘所证实。

第一、三道宫墙已被考古发现和证实。第二道宫墙之所以至今未被发现和证实是因为宣政门所在区域及周边在解放前后因生产建设大量取土,范围内的遗存已被破坏所致殆尽。另外,宣政门东西两侧分别为现代村庄和城区道路,考古工作几乎无法涉及。第二道宫墙的发现与证实还有待以后的考古工作。

(三)大明宫“三朝五门”形制布局的考古学再分析

三朝五门制度来自周礼,是古代都城宫室规划的重要内容,历朝对此都有不同程度的诠释。大明宫三朝五门形制布局则是唐代对这一制度遵从并比附到宫城规划空间上的一种体现,为我们理解唐代大明宫政治空间格局以及宫城建筑布局提供一种考察的视角。笔者曾就考古资料所反应出的大明宫三朝五门形制布局作过初步论述,近些年随着考古资料的不断丰富,在此对大明宫三朝五门形制布局的考古学形态进行再分析,以求教于方家。

文献中所载唐代三朝五门制度,拙文已经梳理过,这里不再赘述。简而言之,对于唐代三朝五门制度注解的理论依据,应是来自汉代郑玄的关于三朝五门的注解。郑玄所云三朝位置,由外向内依次为外朝、正朝、燕朝。天子五门由外向内依次为皋门、库门、雉门、应门、路门。此观点可与唐代具有典制准则性质的《通典》相类比。

1. 大明宫三朝形制的空间格局与实测

大明宫南部朝政区的建筑布局依照最新考古资料,呈现出以丹凤门-含元殿-宣政门-宣政殿-紫宸门-紫宸殿为中轴线,以三道宫墙为隔界,严格划分成了前、中、后三个独立空间。即第一道宫墙以南区域(丹凤门-含元殿)、第二道宫墙北至第三道宫墙南区域(宣政门-宣政殿)、第三道宫墙北区域(紫宸门-紫宸殿)。这三个独立空间又以门、廊、殿、院等相间隔构造出正门对正殿的三大空间格局。简单来说,大明宫三朝形制空间格局以三大殿为中心,并以南北三道宫墙和东西两侧南北街形成了封闭独立的三大空间格局。这三大空间格局也就是大明宫外朝、中朝、内朝建筑空间格局所在。当然,我们也注意到,大明宫的其他场所如延英殿等在不同时期也有朝政活动,但此与传统的三朝建筑有所区别,应当别论。

外朝的建筑空间(丹凤门至含元殿)南起丹凤门,北至含元殿,东至望仙门内大街,西至建福门内大街。该范围实测距离南北(丹凤门-含元殿)为610米、东西为(望仙门-建福门)860米左右。丹凤门至含元殿区域宽阔无间隔基本已被考古发现所证实。此区域考古发现的建筑遗址主要有丹凤门、建福门、望仙门、含元殿(包括翔鸾阁、栖凤阁、通乾门、殿前广场等)、含元殿东侧“含耀门”、含元殿南东西朝堂与步行砖道、龙首渠、龙首渠上三座桥梁、含元殿前御道、望仙门内大街、建福门内大街、龙首渠南侧东西向道路等。

中朝的建筑空间(宣政门至宣政殿)南起宣政门,北至宣政殿,东至宣政门东侧南北街,西至宣政门西侧南北街。南北范围130米、东西为600米(含元殿至东侧“含耀门”距离300米可知,含元殿东西两侧南北街相距为600米)。此区域内遗址破坏严重,考古发现仅明确了宣政门、宣政殿遗址。20世纪50年代,在三道宫墙之间还发现一些宽2-3米左右的墙基,形制都是门、道与各殿之间的隔墙和围墙。如在宣政殿南边西侧,有房屋或廊的基址以及南北向的墙与含元殿和宣政殿的宫墙相接,此与《唐六典》中宣政殿前东廊有日华门,西廊有月华门等情形相合。在西侧探得的房址和南北向的小墙,可能就是所谓的廊与月华门以及宣政门西侧的“兴礼门”(或作齐礼门)残址。但文献所载日华门以东的门下省、史馆、弘文馆、少阳院及昭德寺以及月华门以西的中书省、命妇院及亲王待制院等遗址均未发现。

内朝的建筑空间(紫宸门至紫宸殿)南起宣政殿,北至紫宸殿,东至宣政殿东侧南北街,西至宣政殿西侧南北街。南北范围95米、东西为600米。区域内遗址破坏严重,考古工作仅明确了紫宸门、紫宸殿遗址。另外,紫宸殿廊院也有些许线索,但《唐六典》中所载“东西上閤门却没有发现。2004年在太液池遗址南岸发现的一组大型廊庑建筑遗存,这组建筑遗存位于居于大明宫的南北中轴线上,与南面的含元殿、宣政殿、紫宸殿等三大殿以及北面的蓬莱岛基本上成一直线,究其具体位置,此大型廊庑遗存毗邻紫宸殿东北角,应为紫宸殿廊院的一部分。

2. 大明宫五门形制的空间格局与实测

大明宫哪些门址比附并对应天子五门,文献中并无明确记载,研究也较少,仅有学者提出丹凤门的位置应该比附五门中的应门,但对于天子五门中其他几座门址(皋门、库门、雉门、路门)在大明宫中比附所对应的门址与位置至今也鲜有论述。

大明宫天子五门对应的空间格局,我们通过《通典》中对于三朝五门的记述基本可以梳理出来。依据《通典》所载,皋门与应门之间为外朝,应门与路门之间为中朝,路门之内为内朝。也就是说,应门是外朝与中朝的的分界线,路门是中朝与内朝的分界线。大明宫的三朝格局为正门对正殿(丹凤门正对含元殿、宣政殿正对宣政殿、紫宸门正对紫宸殿)的三大殿空间格局,并依次对应外朝、中朝和内朝。依此而推,天子五门的比附对应关系可视为丹凤门比附皋门(“皋门之内曰外朝”)、宣政门比附应门(“应门内曰中朝”)、紫宸门比附路门(“路门之内则路寝也”)。如此对应也与郑玄所注《周礼·秋官·朝士》中天子五门位置基本一致。

丹凤门、建福门、望仙门、兴安门的实测间距。依据考古发掘资料,建福门和望仙门距丹凤门距离皆为430米(门址中心对中心间距,以下同),兴安门西距建福门220米,因东内苑西墙至大明宫西宫墙东西距离为1355米,故可以推算出望仙门至东内苑西墙的距离为275米。另外,大明宫西宫墙以西的西夹城空间距离(大明宫西宫墙-西内苑东墙),依照2009年兴安门发掘出的门址所处空间即可得知西夹城空间距离为73米余。

丹凤门、宣政门与紫宸门的实测间距。考古资料显示,丹凤门至含元殿南北距离为610米,宣政门至宣政殿南北距离为130米,宣政殿至紫宸门南北距离为35米,紫宸门至紫宸殿南北距离为60米。含元殿至宣政门南北距离,考古报告虽然没有明确指出,但依照以上考古数据,可推算出南北相距170米。因此,丹凤门与宣政门的南北距离应该是780米左右,宣政门与紫宸门的南北距离应该是165米左右。

3.“天子五门”礼制思想与大明宫“南五门”的建制

大明宫天子五门比附关系在唐代文献和文学作品中不见提及,而提及大明宫五门之说皆指宫城南墙上的“南五门”或丹凤门的一门五道。笔者以为,大明宫“南五门”的建制以及丹凤门“一门五道”的设置可能也与大明宫“三朝五门”规制有关。

众所周知,“天子五门”是“三朝五门”礼制思想的重要组成部分。大明宫“南五门”的建制以及丹凤门“一门五道”的设置可能更多是对“天子五门”礼制思想潜在对应的另类体现形式,均是趋象于唐代统治阶级对至高无上王权的一种宣示。

从大明宫的建筑布局来看,宫城门址规划传统是按照《周礼·考工记》中所载的“旁三门”原则,唐代随着国力的发展,至大明宫建设之时,可能为彰显唐王朝至高无上,再加上传统“天子五门”礼制思想根深蒂固,统治阶级(太宗、高宗王朝)对“三朝五门”礼制的诠释或许更趋于自我化。“天子五门”礼制的思想需要尽可能多元化体现,而大明宫“南五门”的建制就是一种显而易见的体现形式。也就是说,大明宫南城墙按照传统的礼制,应该是三座门址,即正南丹凤门,东西两侧为望仙门、建福门足矣。兴安门、延政门的存在,对于大明宫的建筑规划来说,或是更大程度为满足“南五门”建制的门址数量和礼制需求。

从礼制上来说,大明宫南墙设“南五门”突破了以往“旁三门”的城市规划,严格来讲是不符合传统礼制要求的,实为大唐王朝一种“创新”,这种“创新”却还是建立在对传统礼制“遵从”的基础之上。实际上,大明宫南墙上只是丹凤门、望仙门和建福门三座门址,即所谓的“旁三门”。最东侧的延政门实为东内苑的南门,最西侧的兴安门是通往后宫与翰林院的门址,这二座门址均位于东、西宫墙之外,并非真正意义上的大明宫南墙门址,之所以将这二座门址一并纳入到“南五门”的之列,无非是体现出宫城规模大、地位高、礼制全的建制。也可能是依此体现出了“天子五门”的礼制要求。另外,望仙门、建福门作为正统的“旁三门”,门址在规格上依旧使用一门三道的形制,而兴安门作为形式上的大明宫门址,位置也在西宫墙之外,故只能使用比“旁三门”低一等的一门二道形制。这也可能就是兴安门早期作为长安城北墙上一门三道的城门,而到了晚期之时,因门址归属大明宫,等级上也转变为一门二道的宫门,并且与同在大明宫南墙上其它门址形制差异的原因所在。关于丹凤门一门五道形制的渊源与礼制思想,笔者将另文分析。

考古资料所揭示的大明宫三朝五门形制与建筑格局,是以三道宫墙为框架,并以含元殿、宣政殿、紫宸殿为中心形成外朝、中朝和内朝,显示出唐代对于传统三朝五门礼制的新诠释。特别是含元殿、宣政殿、紫宸殿三殿建筑空间对应三朝形制布局的创建,体现出唐代对于传统三朝五门制度在宫城建筑规划上的遵从与创新,并为后世历朝所效仿。大明宫建筑布局同时呈现出重三朝轻五门的礼制现象,天子五门比附对应关系似乎多以“南五门”丹凤门“一门五道”的形式体现。大明宫作为唐代统治阶段的政治中枢,实质是展示唐王朝礼仪的舞台,这种带有强烈政治意识形态的空间格局从宫城建设规划之始就和国家的统治密切结合在一起,故大明宫建筑布局与统治阶级的政治需求密不可分,这也是大明宫宫城形制与建筑布局的意义所在。