重庆涪陵区小田溪墓群M15发掘收获

字号:T|T

2025-04-16 11:49 来源:重庆考古

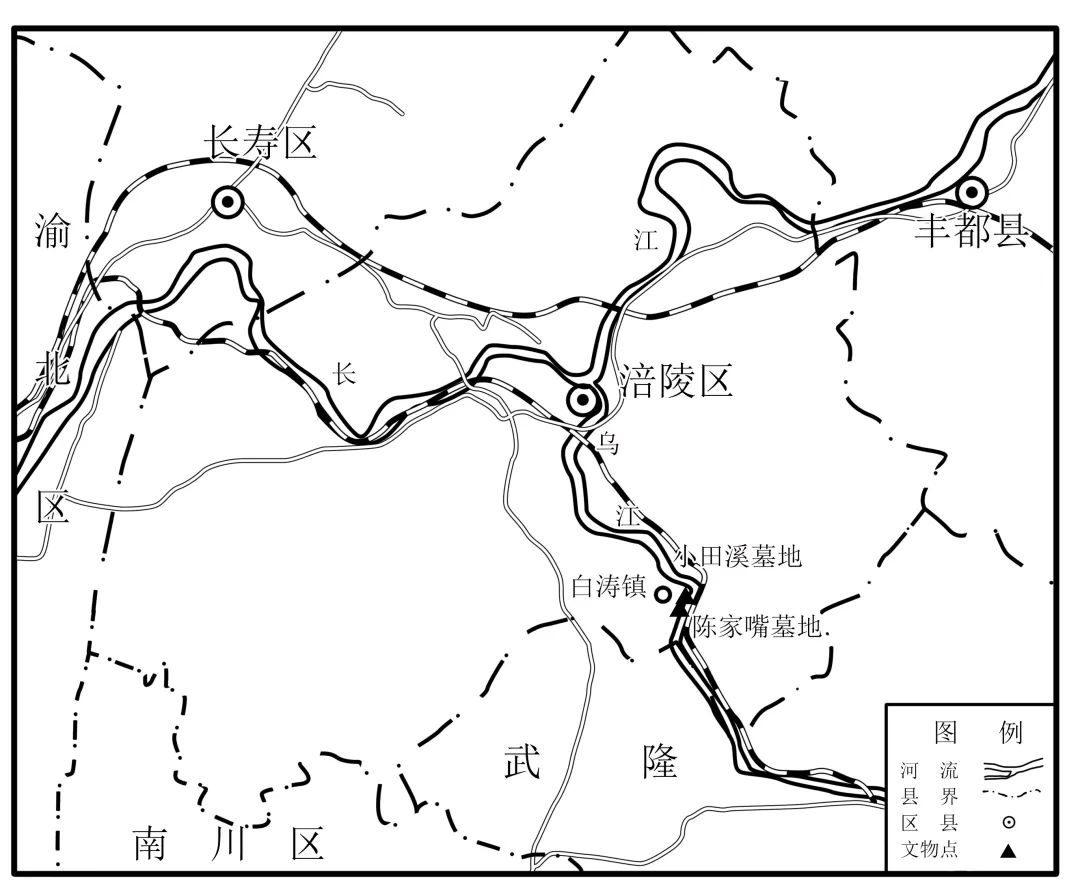

小田溪墓群位于重庆市涪陵区以南约20公里的白涛镇陈家嘴村二社(今白涛街道小田溪村二社),东邻乌江,西靠大山(麦子坪),南隔小田溪,与同时期的陈家嘴遗址相望(图一)。墓群分布面积8万平方米,地处乌江拐弯处的西岸山坡及一、二级阶地上,部分海拔较低区域属于长江三峡水库淹没区及消落区。

A区(小田溪)发现于20世纪70年代,1972、1980、1983、1993年曾做过多次抢救性发掘,共清理墓葬9座(M1-M9)。2002年9月~2003年1月,为配合三峡文物保护工程,重庆市文物考古所(现重庆市文物考古研究院)对小田溪墓群进行了抢救发掘,共发掘灰坑1座、墓葬13座,其中战国晚期到西汉初年的巴文化墓葬11座、西汉晚期到东汉的汉文化墓葬2座。此前已经将这批墓葬材料发表简报,今年在对资料进行整体整理后,将此前尚未完整发布的M15材料报告如下。

长方形竖穴土坑墓。叠压于TG11②层下,打破生土。墓向为120°,墓口长435、宽230~260厘米,墓口距地表深50~60厘米,墓底长370、宽170~200厘米,残深150厘米。口大底小,四壁斜直,壁面凹凸不平,未见加工痕迹,墓底平整,打破风化岩层。填土为黄色生土、青灰色及褐色、浅蓝色风化岩混合而成的五花土,土质坚硬,结构紧密,但未见夯打痕迹。

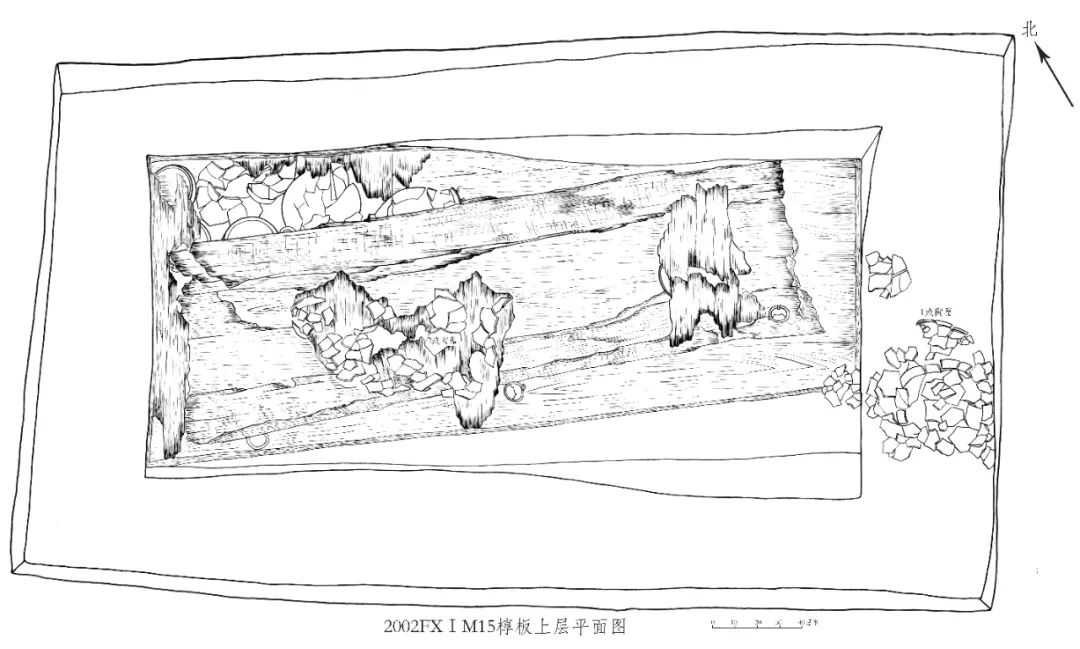

葬具为一棺一椁。棺放置于椁内中部,发现有灰色透明体,是否为棺的漆皮不能确定,棺板完全腐朽,坍塌的两侧壁叠压灰痕清晰可辨。灰痕长270、宽72、板厚3~3.5厘米。棺两侧各镶嵌有3个铺首衔环,棺盖镶有2个铺首衔环。椁周壁已经腐朽,北半部铜器底部的棺木质纤维还清晰可辨。椁长335、宽约250、高75厘米。板厚2~3、宽15~25厘米(图二)。椁的底部两端各有一长方形枕木,西侧枕木距椁室西端30厘米。枕木长168、宽约5、厚度约5厘米;东侧枕木距椁室东端32厘米。枕木长197、宽约7、厚度约5厘米。椁内填满青膏泥,其厚度达2.5厘米。椁室外及椁底均有渗出少许的青膏泥,厚度达1.5厘米左右。有熟土二层台,宽35~60、高70厘米。

墓主骨架已经完全腐朽,大致可判断葬式为仰身直肢葬,根据胄的位置判断头向东南,顺江而葬。

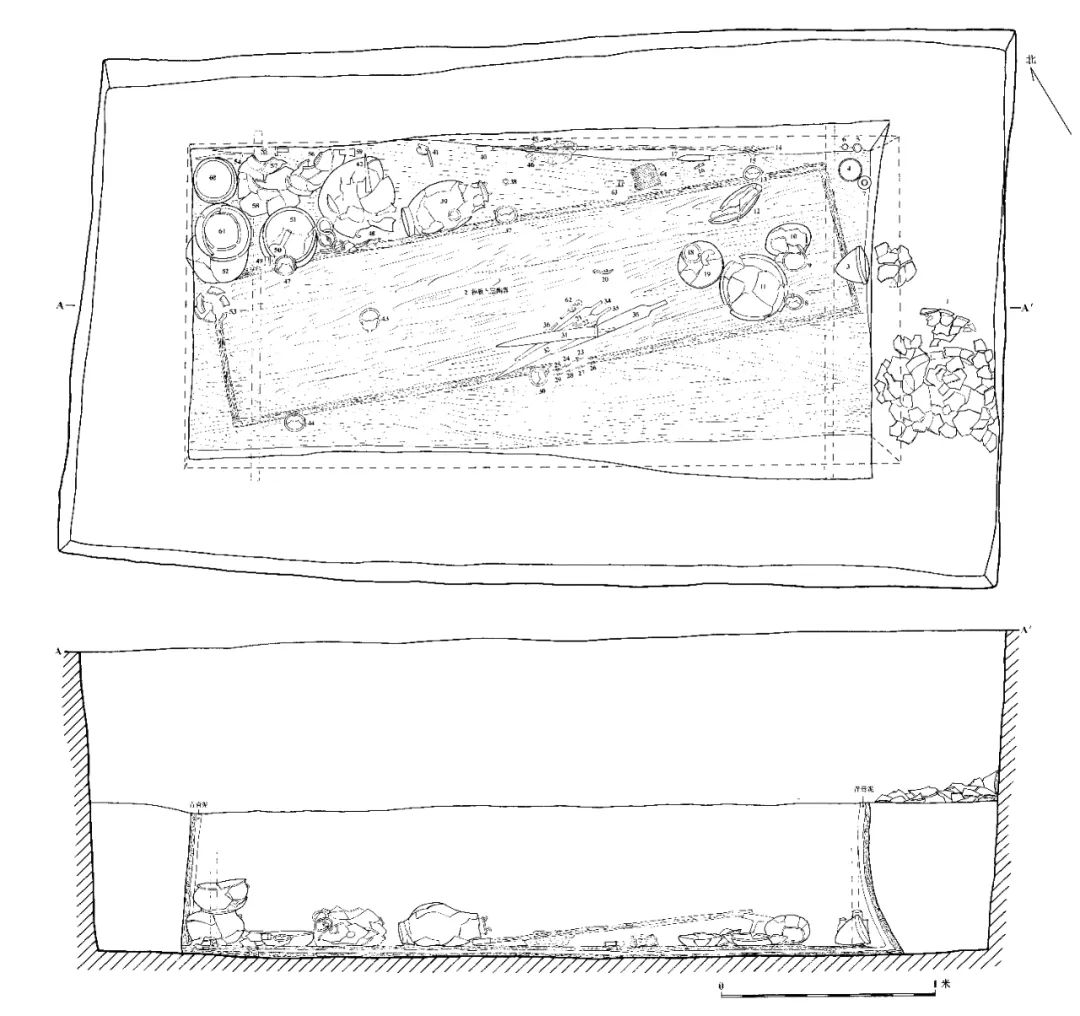

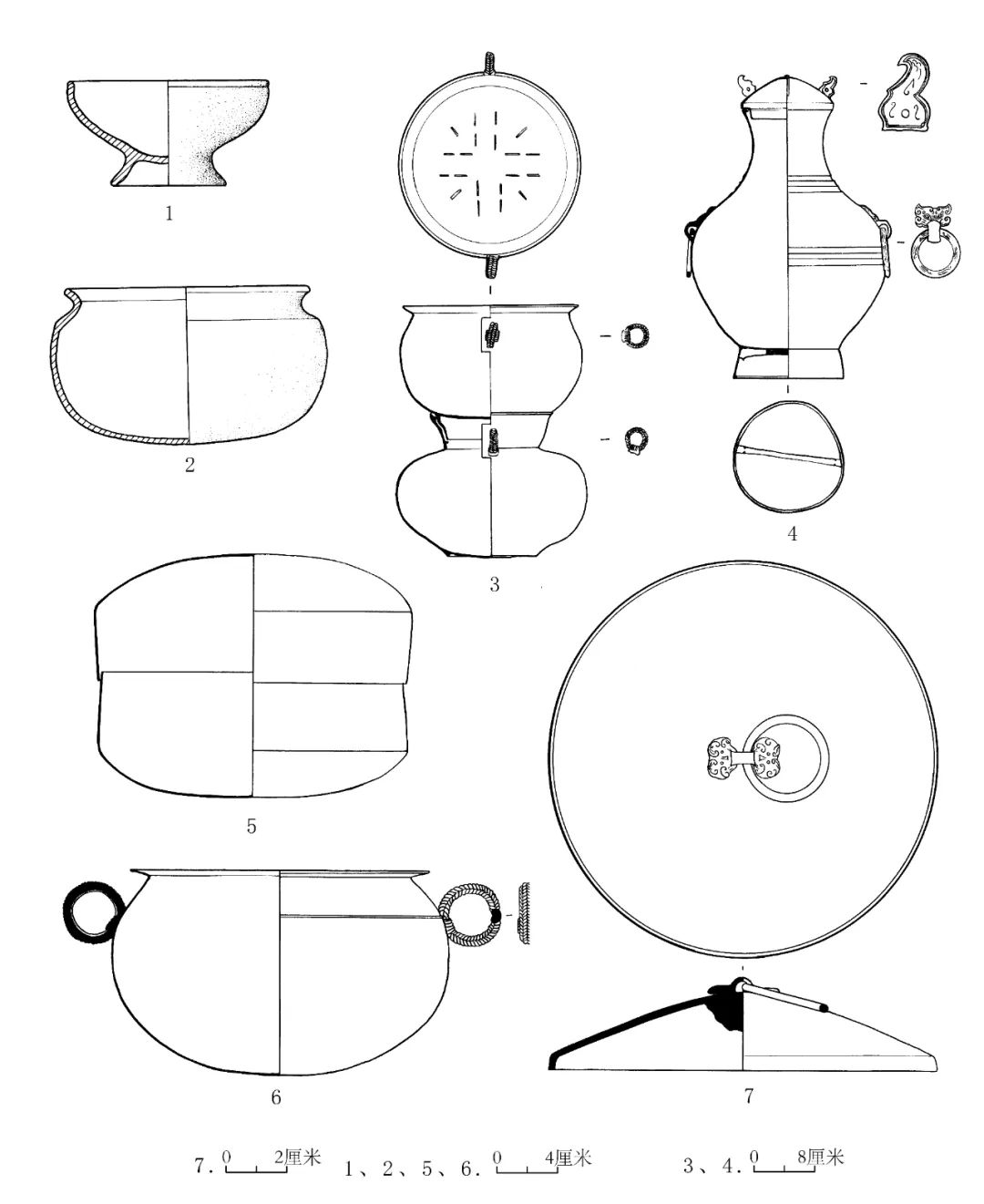

1.陶瓮 2、56~58.陶圜底罐 3.胄 4.器盖 5、6.钺 7.器座 8、13、18、30、37、43、44、47.铺首衔环 9、10、39.鍪 11、12.铜洗 14、40.铜戈 15.陶豆 16、21.柱形器 17.刮刀 19.盒 20、62.带钩 22、36.削 23~29.镞 31.玉具剑 32~35.剑 38.环 39.壶 41.弩机 42、59.斤 45.锯 46 .漆器 48.鍪 49.杠箍 50.勺 51、52.釜甑 53、61.陶盂 54.矛 55.铍 60. 釜 63.鐏 64.木块

M15随葬器物丰富,有铜、陶、漆等类别,以铜器为主,陶器、漆器数量较少而且保存较差,出土时编号64件,经过修复整理,发现有部分器物未修复,也有部分编号器物存在组合情况,最终确认共随葬各类器物56套69件,基本都放置在椁室北侧和棺内(图三)。

铜器共计43套56件,其中3件未修复,可辨器型有釜甑、釜、洗等日用容器,胄、剑、戈等兵器以及带钩、铺首衔环等杂器三大类。可能是埋藏环境的原因,铜器表面普遍为黄褐色。

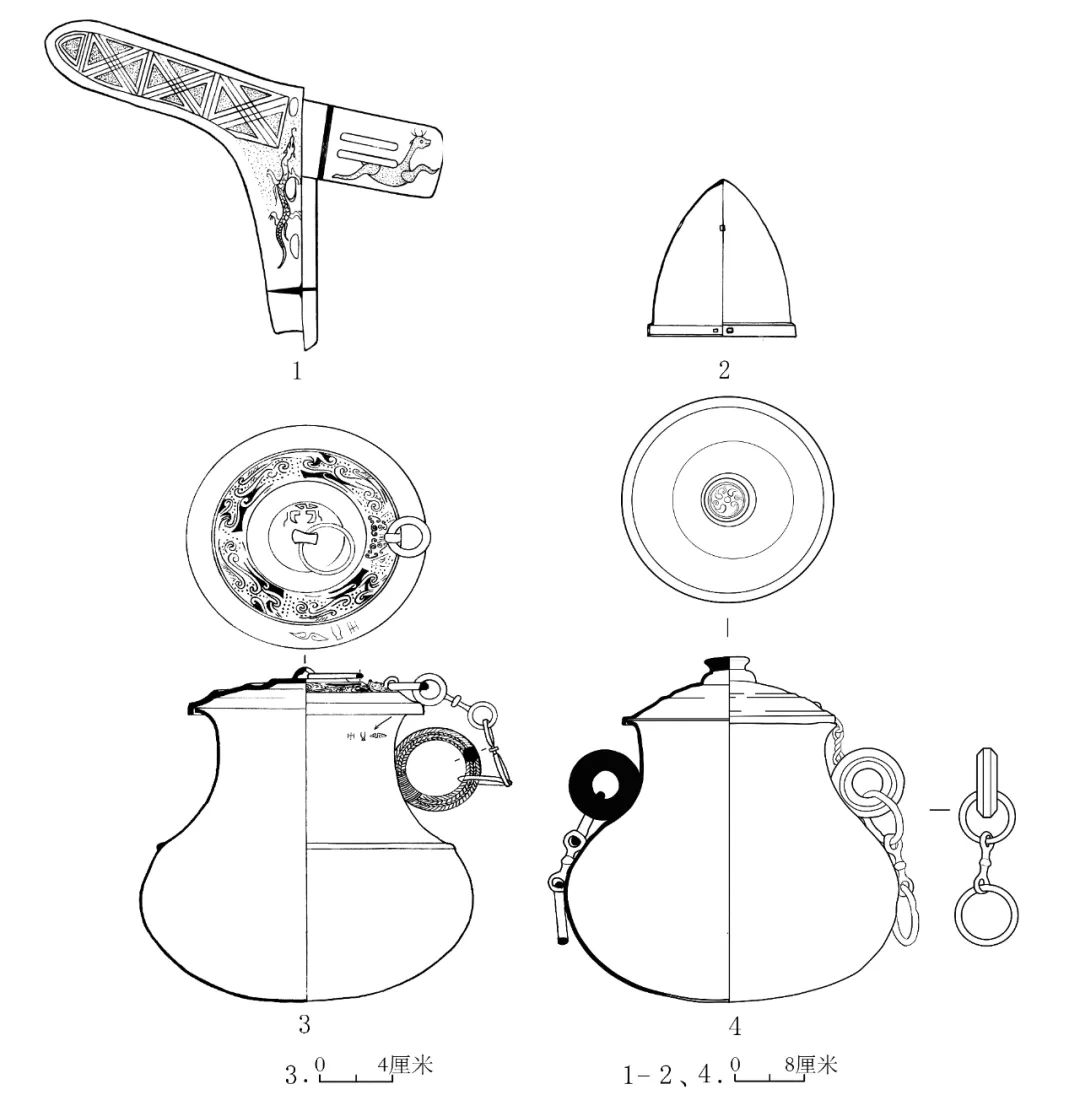

胄 1件(M15:3)。圆锥形,壁薄,底部有折沿,胄上部有对称的四个小方孔,胄沿上有对称的四组八个方形小孔。高16、底径16.4、壁厚约0.3厘米(图四,2)。

器盖 1件(M15:4)。形似鍪盖,但是该器物附近并未见其他铜器残片。圆形,盖顶有双兽面形铺首衔环。盖口径12.4、高2.5厘米(图九,7)。

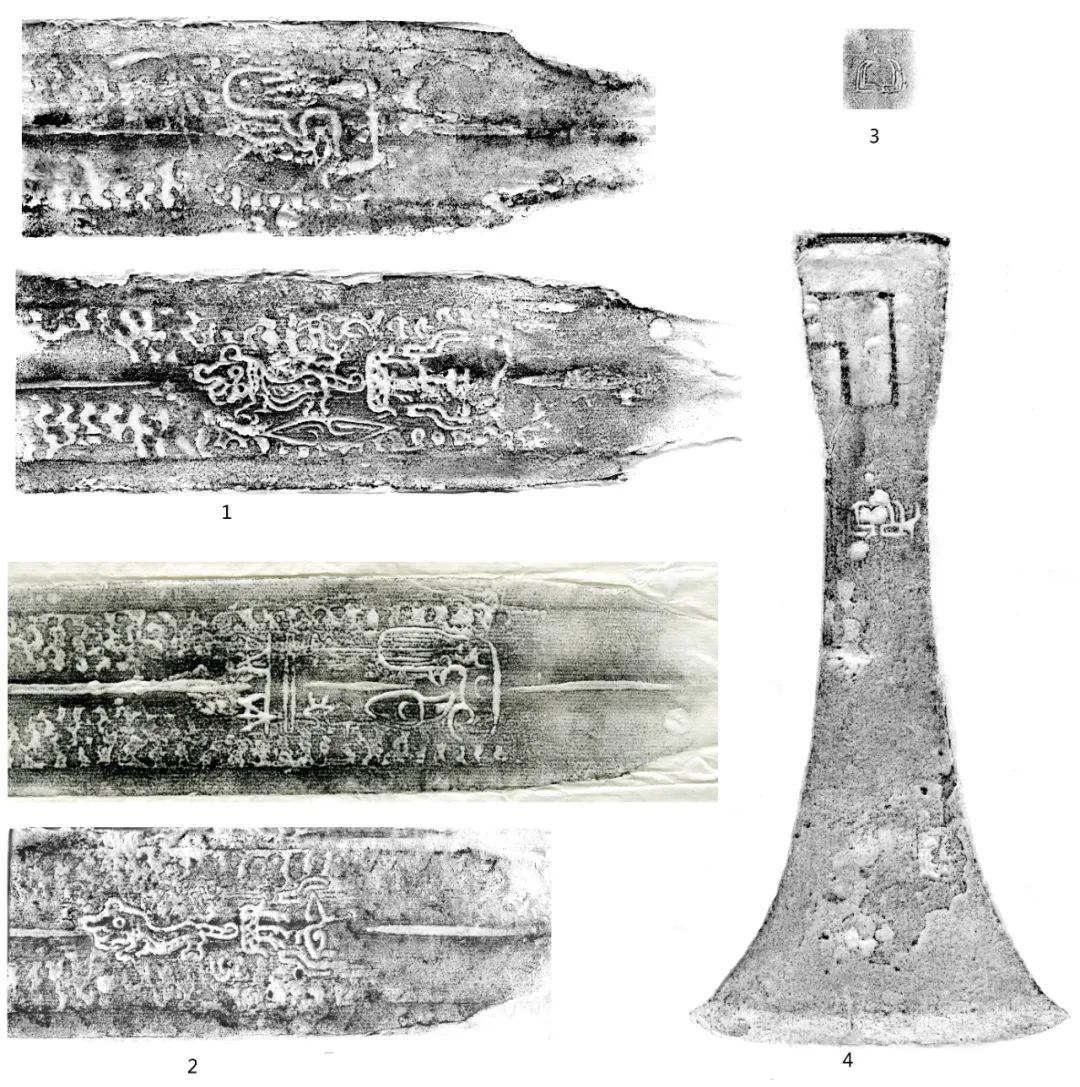

1.戈(M15:14) 2.胄(M15:3) 3~4.铜鍪(M15:9、M15:10、M15:39)

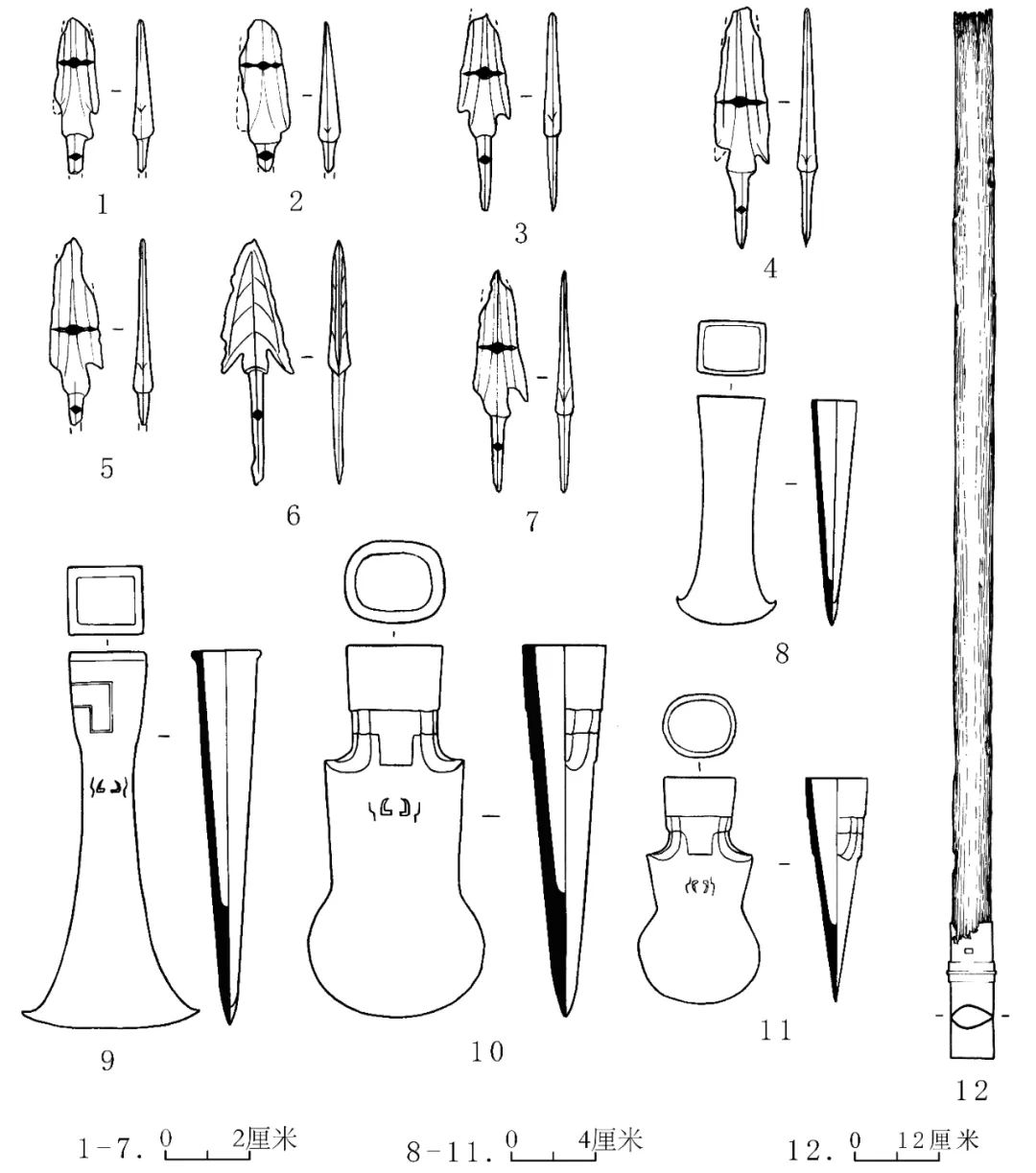

钺 2件(M15:5、M15:6)。椭圆形銎,銎箍较宽,銎下有“凸”字形纹饰,圆弧刃,刃宽大于肩宽,钺身刻有巴蜀符号一组。M15:5,通长17.4、刃宽8.5、肩宽6.7、銎径3.8~3厘米(图五,2)。M15:6,通长10.6、刃宽5.8、肩宽5、銎径2.4~3厘米(图五,3)。

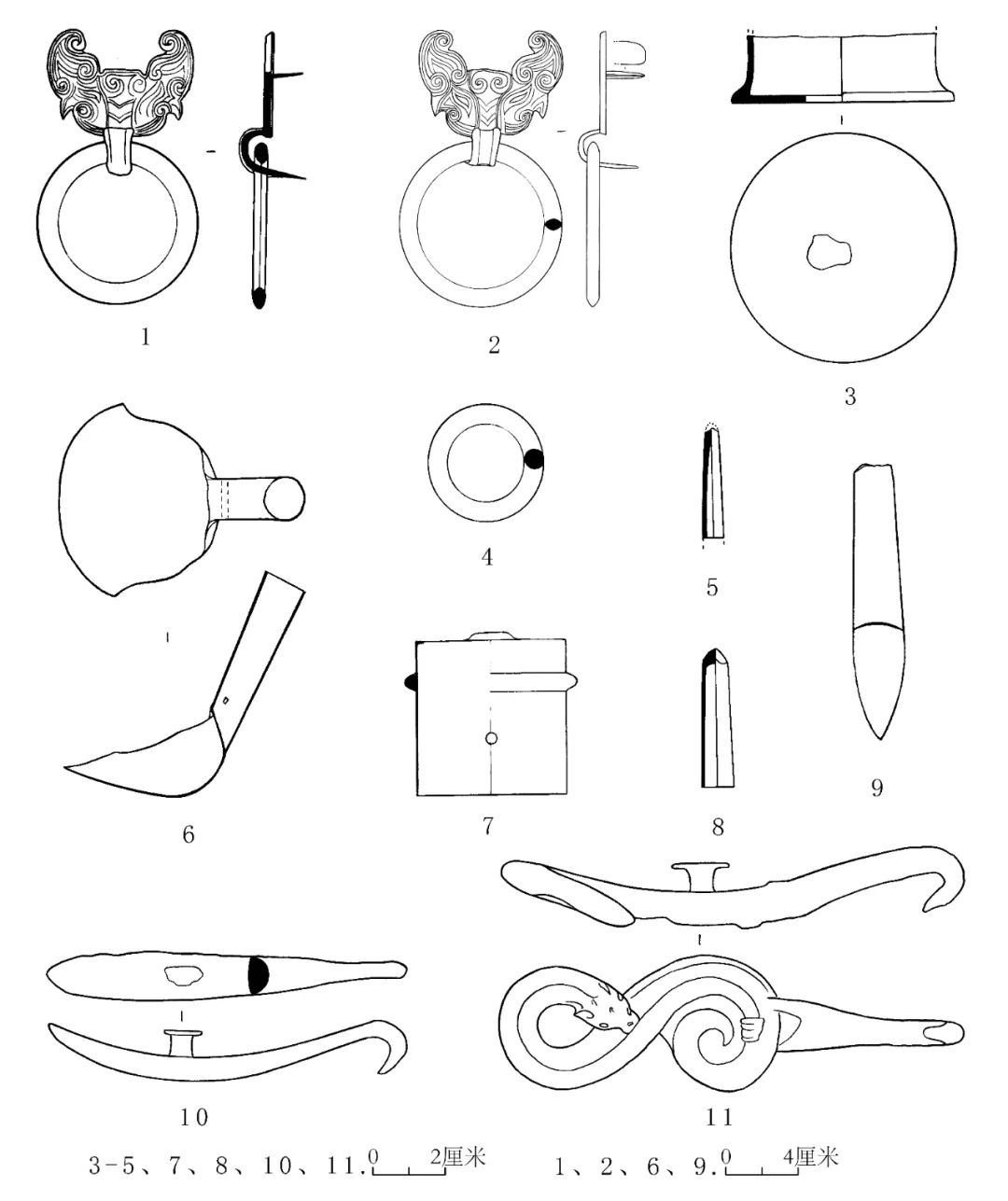

器座 1件(M15:7)。位置临近器盖(M15:4)。假圈足形平底,中心有一不规则小孔,直口,口径小于底径。口径4.8、底径6.2、高1.8厘米(图六,3)。

铺首衔环(棺饰) 1套8件(M15:8、M15:13、M15:18、M15:30、M15:37、M15:43、M15:44、M15:47),形制、大小相同,均兽面衔环,兽面以阴线刻绘,双耳大而卷曲,铺首背面有一枚舌形钉柱。出土时M15:43、M15:18位于棺盖,M15:8、M15:30、M15:44位于棺左侧,M15:13、M15:37、M15:47位于棺右侧。M15:18,通长14.7、兽面宽8、环外径8.9厘米(图六,2)。标本M15:37,通长15、兽面宽8、环外径8.8厘米(图六,1)。

鍪 2套4件(M15:9、M15:10、M15:39)。均带盖,鍪盖上有铜链与鍪耳相连,鍪身侈口,鼓腹,圜底。M15:9、M15:10为1套2件,放置于墓室东部。鍪盖为环纽,钮上有圆环,围绕环钮盖面有四层台面,最内一层上饰有巴蜀符号一组,第二层素面满饰卷云纹连珠纹等纹饰,一侧有铺首衔环一个,以铜链与鍪耳相连,第三层台面素面,最外层台面饰有巴蜀符号三个;颈部有辫索状环耳一个,鍪耳直径约2.5厘米。肩部饰有凸弦纹一道,鍪身内沿下刻划有与第三层台面相同的巴蜀符号一组。鍪口径6、最大腹径18.1、高19.8、盖径13、耳径2.5厘米(图四,3)。M15:39,体型巨大,鍪盖纽似倒扣豆形,钮为平顶,减地雕刻勾连卷云纹,盖面同样有四层台面,均为素面,第三层一侧有铺首衔环一个,悬挂铜链;颈部有对称粗壮环耳两个,截面为八边形,双耳均挂有短链。通高41、鍪高33.3、口径24、盖口径24.7厘米(图四,4)。

洗 2件(M15:11、M15:12)。放置于棺上南端,均未修复。M15:11,平折沿,平底,素面,腹部两侧各有一组对称铺首衔环。M15:12,卷折沿,平底。

图五 2002FXⅠM15出土随葬品(二)

1~7.镞(M15:28、M15:26、M15:27、M15:23、M15:29、M15:25、M15:24) 8~9.斤(M15:59、M15:42) 10、11.钺(M15:5、M15:6) 12.鐏(M15:40)

戈 1套2件(M15:14、M15:40),由戈、鐏及残余木柄三部分组成,放于墓室东部紧靠南壁处。戈(M15:14)斜直援,无中脊,锋圆钝,援身线刻三角形纹、戳点纹,中胡,有阑,援本有三近长方形穿,胡上刻有龙纹。长方形内,内上有两道长条形穿,内上刻有鹿纹,援长15.4、内长8.2、内宽3.8、胡长12.4厘米(图四,1);鐏(M15:40)为椭圆形筒,近口部有凸棱一周,凸弦上有一小圆孔。长10、口径2.2~3.2厘米。木柄保存较好。残长140厘米(图五,12)。

柱形器 2件(M15:16、M15:21)。形制接近,圆柱形,尖顶,中空,下端有口。M15:16,高3.8厘米(图六,8)。M15:21,高3.1厘米(图六,5)。

图六 2002FXⅠM15出土随葬品(三)

1、2.棺饰辅首衔环(M15:37、M15:18) 3.器座(M15:7) 4.环(M15:38) 5、8.柱形器(M15:21、M15:16) 6.勺(M15:50) 7.杠箍(M15:49) 9.刮刀(M15:17) 10、11.带钩(M15:20、M15:62)

刮刀 1件(M15:17)。柳叶形,截面呈弧形,锋呈圆弧尖。长约7.3厘米(图六,9)。

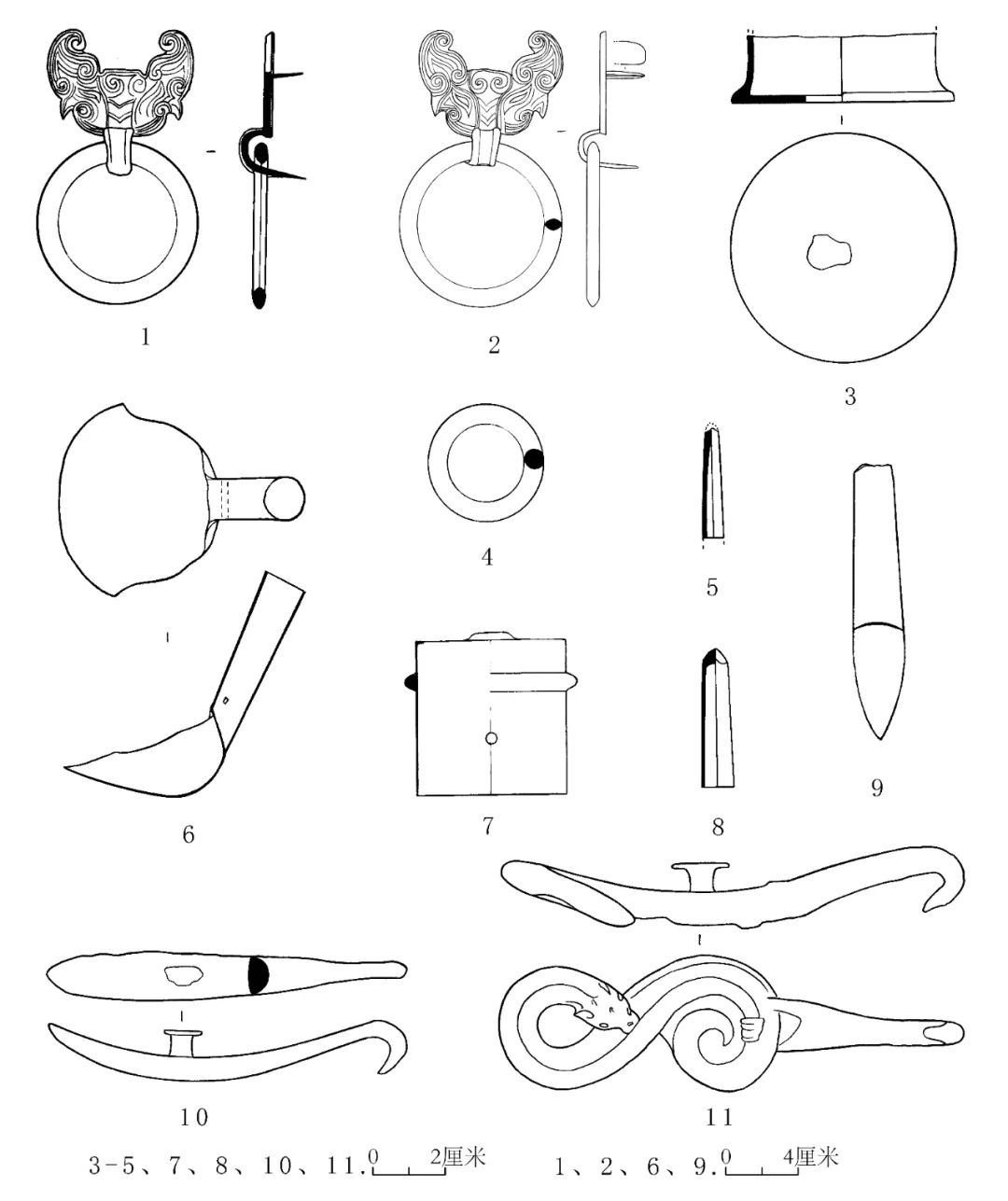

带钩 2件(M15:20、M15:62)。均平放于棺内中部偏东,近钩首处有圆盘形钮一个。M15:20,兽形钩首,琵琶形钩身,素面无纹。长10、钮径1.1厘米(图六,10)。M15:62,作人左手抓蛇造型,蛇首回望,身体呈“8”字形盘卷,人手臂下端渐变细窄,且弯曲成钩首。长12.9厘米(图七,11)。

削 1件(M15:22、M15:36)。削首、刃部残损,分别编号后拼合,凹弧刃,截面呈三角形。残长16.8、身宽1.3厘米(图十,3)。

镞 7件(M15:23~M15:29)。依次平放于棺盖中部,双翼实铤式,双翼较宽,后锋尖锐不一,镞身中脊隆起,铤呈菱形锥状。M15:23,短铤。长5.5、翼宽1.3厘米(图五,4)。M15:24,残长4.4、翼宽1.3厘米(图五,7)。M15:25,长铤,两面各有凹槽六个,两翼加长。长5.7、翼宽1.7厘米(图五,6)。M15:26,残长4.6、翼约1.3厘米(图五,2)。M15:27,残长4.6、翼约1.3厘米(图五,3)。M15:28,残长3.5、翼宽1厘米(图五,1)。M15:29,短铤,两面各有凹槽六个。长5.2、翼宽1.4厘米(图五,5)。

玉具剑 1套2件(M15:31)。铜质剑身腊长而两从保持平行,至锋处尖削,方茎较长。玉质剑珥,素面,截面菱形。长59.6、柄长12.8、宽4.2厘米(图七,6)。

剑 4件(M15:32~M15:35)。均为柳叶形剑,重叠放置于棺内中部靠南侧。剑身饰以虎斑纹,两锷前锋尖锐而狭,锷本自然缓收而成剑茎,茎上两穿,一穿偏向一侧,一穿位于茎端中间。M15:32,通长40、宽3.6、茎长8.4、厚0.4厘米(图七,7)。M15:33,通长48、宽4、茎长8.8、厚0.8厘米(图七,8)。M15:34,剑身近茎处一面有手心纹巴蜀符号组合,另一面有虎纹巴蜀符号组合(图十,2)。通长53.6、宽4.6、茎长8.4、厚0.8厘米(图七,9)。M15:35,剑身近茎处一面为手心纹巴蜀符号组合,一面为虎纹巴蜀符号组合(图十,1)。通长54、宽4.4、茎长9.2、厚0.8厘米(图七,10)。

环 1件(M15:38)。圆形,截面圆形。环外径3.2、内径2.1厘米(图六,4)。

弩机 1件(M15:41)。未见铜廓,望山上无刻度,悬刀上宽下窄,略呈弧形。望山长3.2、悬刀长6.8厘米(图七,5)。

斤 2件(M15:42、M15:59)。长方形銎,弧刃,刃两端呈钩状。M15:42,銎上有銎籀,其下有阴刻的一组巴蜀符号(图十,4)。长17.3、刃宽8.4、銎长3.6、銎宽3.2厘米(图五,9)。M15:59,长10.4、刃宽4.6、銎长2.6、銎宽2.2厘米(图五,8)。

锯 1件(M15:45)。锯齿均匀分布,锯身中部有两个长方形穿孔,残碎成数段难以拼接。最长一段长度约12.3、宽约2.5厘米。

盒 1套2件(M15:19)。放置于棺盖上。盖与盒形状相同,均呈直口,方唇,圜底,上下相扣,盖口径略大。高15.6、盖口径20、盒口径19.6厘米(图九,5)。

壶 1件(M15:48)。带盖,盖上有四个“S”(鸟形?)形钮,以凹弦纹钩边,饰有“S”形纹饰,有圆孔,壶身子母口,口微侈。长颈,鼓腹,圈足,颈部及腹部各有四道凹弦纹,肩上有一对铺首衔环,环上阴刻纹饰一组,圈足内有窄长条范痕横贯中心。壶通高34.8、壶口径9.6、圈足径14.4、盖高5.6、盖最大口径12.4厘米(图九,4)。

图七 2002FXⅠM15出土随葬品(四)

鐏(M15:63) 2.铍(M15:55) 3.削(M15:22、M15:36) 4.矛(M15:54) 5.弩机(M15:41)6.玉具剑(M15:31)7~10.剑(M15:32、M15:33、M15:34、M15:35)

1、2.剑(M15:35、M15:34)3.矛(M15:54)4.矛(M15:42)

杠箍 1件(M15:49)。残缺,中空圆筒,上有一周凸棱,凸棱上有一小圆孔。残长4.3、口径4.1厘米(图六,7)。

勺 1件(M15:50)。放置于釜甑内。圆柱形柄,箕形勺,阔口,两端上卷,柄身相接处有左右对穿的方孔两个。身长13.6、宽10.4厘米(图六,6)。

釜甑 1套2件(M15:51、M15:52)。甑部为尖唇折沿,敞口,鼓腹,有辫索状环耳一对,圆形箅上有细条状长孔十二道,短孔九道,两短孔与三长孔为一组,呈米字型等份排列。釜部为高领敞口,圆肩鼓腹,平底折沿,肩上有辫索状环耳一对。通高33.2、甑口径23.2、甑最大腹径24、釜口径16、釜最大腹径25.2、釜底径12厘米(图九,3)。

图九 2002FXⅠM15随葬品(五)

1.陶豆(M15:15)2.陶盂(M15:61)3.釜甑(M15:51、52)4.壶(M15:48)5.盒(M15:19)6.釜(M15:60)7.器盖(M15:4)

矛 1件(M15:54)。短骹较粗,骹长占全部的约1∕3,截面圆形,柳叶形刃叶,叶最宽处位于中部,中脊凸起,有一对弓形系,一边与叶相接,骹上近銎处刻有巴蜀符号一组(图八,3),銎内残留木柄约10厘米。通长23.4、宽3.8、骹长6.4、系长2.6、骹径2厘米(图七,4)。

铍 1件(M15:55)。形如短剑而无格,体厚重而中脊凸起,茎短而厚,茎端外突而无首,截面呈长方形。通长34.6、宽8.2、茎长4.6、厚0.7厘米(图七,2)。

釜 1件(M15:60)。折沿侈口,辫索状釜耳,沿上饰有凹弦纹一道,沿下饰有凸弦纹一道。口径14.3、腹径22、高13.4、耳径4厘米(图九,6)。

鐏 1件(M15:63),椭圆形筒,下端封闭,近口部有凸棱一周,凸弦上有一小圆孔。长10、口径2.2~3.2厘米(图七,1)。

可辨认器型的有10件(2件未编号),器型有瓮、圜底罐、圈足豆、盂,仅修复2件。

瓮 1件(M15:1)。器型较大,未修复。夹细砂红褐陶。卷沿,尖唇,溜肩,腹微鼓,颈以下饰竖向绳纹。口径22.4厘米。

圜底罐 4件(M15:2、M15:56~M15:58)。均未修复,束颈,溜肩,鼓腹,圜底。颈以下饰以绳纹。M15:2,夹细砂黄褐陶。M15:56,夹砂红褐陶。侈口。口径13.6厘米。M15:57,夹砂红褐陶。折沿,方唇,圜底略平缓,底部有被烧过的痕迹。口径12.4厘米。M15:58,夹砂红褐陶。折沿,方唇,圜底略平缓。颈以下饰以中绳纹。口径14厘米。

圈足豆 3件。标本M15:15,泥质黑陶。直口。口径13、高7、足径7.6厘米(图九,1)。另有两件圈足,未修复未编号。

盂 2件(M15:53、M15:61)。尖圆唇,大口,束颈,浅腹,圜底近平。M15:53,夹细砂灰陶。未修复。口径16厘米。M15:61置于棺外铜釜甑之内。夹砂红褐陶。口径16、高10.2、最大腹径18.4厘米(图九,2)。

漆器 (M15:46)。多层浅灰色,位于戈柄部及柄下部,清理时认为是漆器残片,器型不明。

木块 1套2件(M15:64),两块圆柱形木块,残损,碳化严重。

M15与M12、M22分布于小田溪墓群东部坡地上,与之相临近的还有过去发掘的M2、M3~M8,或许是地形原因,其墓向较为一致,均与乌江走向接近,分布也较为密集。从墓葬尺寸来看,如果将墓葬分为三个等级,第一等级长度超过秦制三丈(约6.93米),此类墓葬有M12,M1也应该属于这一等级;第二等级接近秦制两丈(约4.62米),M15、M22均属于这一等级,M3也属于这一等级。第三等级的墓葬长度大都在秦制一丈至两丈之内(约2.31~4.62米),也是历来发掘数量最多的一类墓葬。小田溪墓群的随葬品主要有铜、陶、玉(含玛瑙、煤精)、铁、石、漆、骨器等质地,除了铁器在巴文化墓葬中出现较晚,其余质地的随葬器物种类随着等级墓葬等级从高到低也由多变少。借鉴刘庆柱先生的分类体系,将小田溪墓葬中随葬的铜器分为手工工具、兵器武备、车马机具、日用器具、科学文化用品、丧葬宗教用品、杂用器具等七类。其中M15仅缺少乐器、印章等科学文化用品类随葬。丰富的器物种类彰显墓主的身份地位,在M15中,虽然绝大部分器物具有明显的巴蜀文化特征,但是盖弓帽、杠箍等车马器和铍、胄、弩部分兵器明显是来自中原地区,这对于判断墓主身份和墓葬时代具有重要的意义。

小田溪墓群已经发表材料零散简略,一些画册中对于器物时代的判断也往往含混地定为战国时期,宋治民、蒋晓春等认为小田溪M1~M3属于秦至西汉初年。由于历史原因,2002年涪陵小田溪墓群发掘时采集的部分样品直到2016年才送交实验室检测,由于样本的保存时间过长,部分样品检测数据偏离过大,M15有三个有效数据,分别为359-176BC、750-408BC、391-209BC,数据时间跨度较大,从春秋时期到西汉早期。从随葬器物组合与器物特征判断,M15以戈、钺、剑、釜甑、釜为主要青铜器组合,以圜底罐、釜、盂、瓮、圈足豆为主要陶器组合,开始出现铍、弩机、陶瓮等秦文化因素随葬品,而且从小田溪墓群的器物分期来看,大多是较早阶段的器物类型,因此推断M15时代为战国晚期早段,早于M12,与M10为同一时期墓葬。M12是目前发现的规模较大的巴文化墓葬之一,随葬器物的种类、数量均超过大多数墓葬,是小田溪墓群中身份地位最高的几位墓主之一,发掘者认为当时巴国已亡、巴族尚存,因此M1、M2、M12等几座大型墓葬的墓主应为当时巴族的上层统治人物。M15的墓葬等级略低于M12,而时代稍早,因此M15的墓主应该是巴国的高级贵族,追随M12的墓主迁徙至此并随葬。

附记:发掘领队刘豫川、邹后曦,发掘人员有张光敏、董小陈,湛川航、叶洪彬,徐克诚、董朴顺、金鹏功、景继奎、李文艺、吕增福、吕俊耀、吴学功、许文英、姚本安。铜器修复张光敏、郑利平,林必诚,摄影董小陈、孙吉伟,绘图董朴顺、吴学功,电脑制图程涛。